Высокая теплопроводность ядра Земли и геодинамо

Автор: Решетняк М. Ю.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Геомагнитное поле генерируется механизмом динамо в ядре Земли, поддерживаемым в процессе остывания планеты и роста твердого ядра. Магнитное поле существовало задолго до появления твердого ядра, но по имеющимся оценкам и расчетам, этого не могло быть. Согласно некоторым моделям остывания ядра Земли теплопроводность в нем выше общепринятых значений в три раза; величина конвективного теплового потока уменьшается, генерация магнитного поля прекращается. В этих моделях величина теплового потока на границе ядро – мантия за все время существования Земли линейно уменьшилась лишь на 15–20 %, что является грубым предположением. Значительные изменения теплового потока предсказывают модели остывания мантии, в которых рост конвективного теплового потока в древности происходит за счет уменьшения вязкости мантии при увеличении температуры вещества. При рассмотрении модели остывания Земли с трехкратным значением теплопроводности ядра показано, что использование комбинированной модели остывания ядра и мантии позволяет значительно увеличить в древности тепловой поток на границе ядро – мантия. Для замедления роста твердого ядра в модель включен субадиабатический слой; в результате размер твердого ядра удовлетворяет сейсмологическим наблюдениям. Модель позволяет получить достаточное количество энергии для генерации геомагнитного поля с момента появления жидкого ядраи по настоящее время. Появление твердого ядра 2,4 млрд лет назад, не приводящее в модели к резким изменениям теплового потока, согласуется с палеомагнитными наблюдениями, не фиксирующими изменений в поведении магнитного поля. Модель не исключает существование мультипольного магнитного поля на начальном этапе.

Эволюция Земли, тепловая и композиционная конвекции, геомагнитное поле, ядро Земли, граница ядро – мантия, Earth evolution, thermal and compositional convections, geomagnetic field, Earth's core, core – mantle boundary

Короткий адрес: https://sciup.org/142239623

IDR: 142239623 | УДК: 550.383 | DOI: 10.21443/1560-9278-2024-27-1-61-66

Текст статьи Высокая теплопроводность ядра Земли и геодинамо

Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, г. Москва, Россия; e-mail: , ORCID:

Решетняк М. Ю. Высокая теплопроводность ядра Земли и геодинамо. Вестник МГТУ. 2024. Т. 27, № 1. С. 61–66. DOI:

Schmidt Institute of Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; , ORCID:

Reshetnyak, M. Yu. 2024. High thermal conductivity of the Earth's core and geodynamo. Vestnik of MSTU, 27(1), pp. 61–66. (In Russ.) DOI:

Геомагнитное поле существует 4,2 млрд лет ( Tarduno et al., 2020 ), что сравнимо с возрастом Земли (4,5 млрд лет). Магнитное поле Земли генерируется в проводящем жидком ядре механизмом динамо ( Wicht et al., 2019 ). Конвекция, приводящая в действие динамо, поддерживается посредством охлаждения ядра и дифференциации вещества, связанной с ростом твердого ядра. При моделировании геомагнитных процессов удается получить реалистичные оценки современного радиуса твердого ядра, тепловых потоков, а также энергии, необходимой для генерации магнитного поля ( Aubert et al., 2009 ). Для объяснения существования геомагнитного поля до появления твердого ядра анализируются модели совместного остывания ядра и мантии, предсказывающие появление повышенных тепловых потоков на границе ядро – мантия на ранних стадиях эволюции Земли ( Reshetnyak, 2022 ) вследствие низких значений вязкости вещества мантии при высоких температурах.

Скорость остывания ядра зависит от величины теплопроводности жидкого металла k . Традиционно в моделях использовались небольшие значения k ≈ 45 Вт/(м∙К). Согласно данным, полученным в работах ( Gubbins et al., 2015; de Koker et al., 2012 ), k может быть в три раза больше, достигая значений k ≈ 150 Вт/(м∙К). В этом случае для поддержания конвекции в ядре Земли требуется больший поток тепла на границе ядро – мантия, соответственно, генерация магнитного поля может быть затруднена или полностью отсутствовать. В то же время изменение теплового режима в ядре Земли в силу его небольшого размера и малости теплового потока на границе ядро – мантия Q СМВ (сравнительно с полным тепловым потоком на поверхности Земли Q S во внешнее пространство) не оказывает существенного влияния на эволюцию мантии. Таким образом, посредством вариации параметров модели мантии можно найти удовлетворительное решение и с более высоким значением k .

Сложность моделирования при больших значениях k заключается также в появлении ускоренного роста твердого ядра, приводящего к радиусу твердого ядра, большему наблюдаемого сейсмологами. Для решения этой проблемы в модель введена возможность возникновения субадиабатического слоя на границе ядро – мантия ( Gubbins et al., 1982 ). Субадиабатичский слой, в котором тепловая конвекция отсутствует, замедляет как охлаждение жидкого ядра, так и скорость роста твердого ядра.

В ходе настоящего исследования рассмотрена модель совместного остывания мантии и ядра Земли ( Stevenson et al., 1983; Schubert et al., 2001; Решетняк, 2021; Reshetnyak, 2022 ), дополненная возможностью появления субадиабатического слоя на границе ядро – мантия при больших значениях теплопроводности ядра k . Подбор параметров осуществлен методом Монте-Карло в допустимых диапазонах значений.

Краткое описание модели остывания Земли

Детальное описание модели, зависящей от одной радиальной координаты r , содержится в работах ( Решетняк, 2021; Reshetnyak, 2022 ). Рассмотрим совместное остывание мантии и ядра за счет теплового потока на поверхности Земли Q S начиная с момента времени t = 0 – времени окончания процесса аккреции и разделения Земли на ядро (0 ≤ r < rb ) и мантию ( rb ≤ r ≤ rs ). Предполагается, что первоначальное распределение физических полей в ядре подчиняется адиабатическому распределению. По мере охлаждения в центре ядра начинает формироваться твердое ядро 0 ≤ r < c , радиус c которого растет со временем t . Теплообмен в этой области происходит за счет теплопроводности твердого ядра, а решение удовлетворяет условию непрерывности теплового потока Q ICB на границе r = c . Процесс охлаждения ядра определяется заданными начальными условиями и тепловым потоком Q СМВ на границе ядро – мантия.

Процесс охлаждения мантии задается начальными условиями, концентрацией радиоактивных источников в мантии и потоками Q СМВ, Q S. Предполагается, что температура в мантии постоянна по радиусу r и меняется скачком в пограничных слоях при r = rb и r = rs . Для нахождения потоков Q СМВ и Q S используется эмпирическая зависимость числа Нуссельта от числа Рэлея, используемая в теории турбулентности. Решение комбинированной задачи совместного охлаждения ядра и мантии с учетом непрерывности тепловых потоков Q ICB, Q СМВ дает полное решение задачи охлаждения планеты. Дополнительно в модель введена возможность появления субадиабатического слоя. Если градиент температуры в ядре становится меньше адиабатического, то появляется слой ( Gubbins et al., 1982; Reshetnyak, 2019 ), в котором нет тепловой конвекции, а тепло переносится за счет процесса теплопроводности. В силу убывания плотности теплового потока с радиусом ∼ r –2 формирование слоя начинается на границе rb , нижняя граница r 1 слоя движется со временем вниз в направлении к центру Земли, толщина субадиабатического слоя rb – r 1 увеличивается.

Как показано в работе (Reshetnyak, 2019), при использовании метода Монте-Карло удается подобрать параметры модели остывания системы ядро – мантия, позволяющие применить значения возраста твердого ядра размером, совпадающим с современным с точностью до 10 %, порядка 2,6 млрд лет. В модели решение удовлетворяло трем условиям: равенство радиуса твердого ядра современному ĉ = 1,22 ⋅ 106 м; равенство теплового потока на поверхности Земли современному Qˆ = 44 ТВт (Schubert et al., 2001); средние по времени значения джоулевой диссипации магнитного поля QJ1 до и после появления твердого ядра – более 0,5 ТВт. Последнее условие следует из оценок омической диссипации для современного магнитного поля и трехмерных моделей динамо (Roberts et al., 2003). Точные значения используемых параметров модели можно найти в цитируемых работах; вычисления проводились для значений теплопроводности k = 7 ⋅ 10–7 Вт/(м∙К).

Результаты численного моделирования

Численные эксперименты с утроенным значением k = 2,1 ⋅ 10–6 Вт/(м∙К) при тех же значениях остальных параметров приводят к решению либо Q J – 0, что соответствует отсутствию динамо, либо даже к QJ < 0. Последнее означает, что энергии в системе недостаточно не только для генерации магнитного поля, но и для поддержания конвекции, т. е. указывает на необходимость введения субадиабатического слоя. Поведение c ( t ) в рассматриваемом случае слабо зависит от значения k . Поиск решения при тех же перечисленных выше критериях отбора и большом k приводит к решению с приемлемым QJ , но с радиусом твердого ядра c порядка 2 000 км. Другими словами, удовлетворить всем перечисленным критериям в данной постановке задачи не удается.

Далее в работе была рассмотрена возможность появления субадиабатической области ( Gubbins et al., 1982; Reshetnyak, 2019 ), в которой тепловая конвекция отсутствует. Обратим внимание, что это не исключает существования композиционной конвекции, связанной с ростом твердого ядра. С учетом перечисленных выше критрериев отбора, также как и в работе ( Reshetnyak, 2022 ), варьируя начальную температуру в центре Земли T 0 (6 879 K), температуру кристаллизации ядра T 0 (5 317 K), параметры ν 0 (1,317 ⋅ 107 м2/с) и A (82 463 K) в зависимости кинематической вязкости мантии от температуры A

T ( ν = ν eT ), а также параметр, связанный с концентрацией радиоактивных источников в мантии Cm (1,34 ∙ 10–14 К/с) ( Решетняк, 2021 ), методом Монте-Карло было получено решение, удовлетворяющее заданным критериям. В скобках приведены полученные значения параметров. Ориентировочные диапазоны параметров для метода Монте-Карло были взяты из цикла работ Лаброзе для ядра и исследований мантии ( Schubert et al., 2001 ). Более точные оценки диапазонов автору не известны. Зависимость возраста твердого ядра и его размера от некоторых из этих параметров можно найти в работе ( Reshetnyak, 2019 ). Для T 0 диапазон равен [5 600, 7 000] K, T 0 – [5 300, 5 400] K, ν 0 – [107, 2 ∙ 107] м2/с, A – [3 ∙ 104, 9 ∙ 104] K, Cm – [10–14, 10–13] К/с. Количество расчетов прямой задачи составляло порядка 2 000.

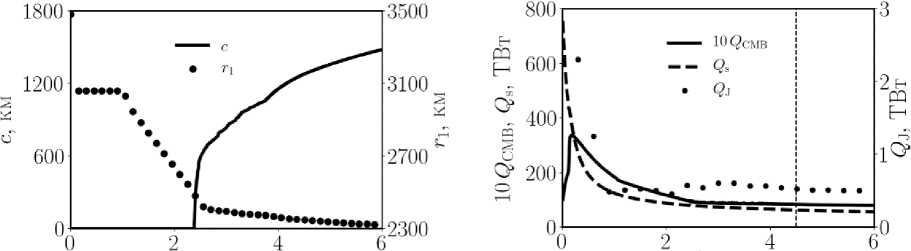

На рисунке ( а ) показано, как в момент времени t = 1,1 млрд лет граница конвективной зоны r 1 начинает изменяться, отодвигаясь от границы ядро – мантия rb еще до появления твердого ядра. Появление твердого ядра в момент времени t = 2,1 млрд лет приводит к замедлению роста субадиабаической области в связи с возникновением дополнительных источников энергии, связанных с дифференциацией вещества и латентной теплотой кристаллизации твердого ядра. Для современного момента времени t = 4,5 млрд лет значения r 1 и c в модели составляют 2 350 и 1 280 км, что соответствует толщине зоны тепловой конвекции d = r 1 – c – 1 000 км. Столь небольшая толщина конвективной зоны, близкая по порядку величины к солнечной, может представлять интерес для асимптотических оценок с малым параметром ε = d / rb .

На рисунке (б) представлено поведение тепловых потоков на границах мантии QS, QCMB, а также джоулевой диссипации QJ. За исключением небольших деталей, отражающих влияние начальных условий, три указанные величины имеют максимум при малых t и далее убывают с ростом времени. На всем интервале времени значения QJ положительны, что означает наличие достаточной энергии для генерации магнитного поля. Средние значения QJ до и после появления твердого ядра соответствуют 0,8 и 0,6 ТВт. Появление твердого ядра не приводит к резкому изменению QJ, что согласуется с палеомагнитными наблюдениями, которые не показывают резких изменений напряженности магнитного поля, его конфигурации и частоты инверсий. Однако следует отметить, что напряженность магнитного поля пропорциональна Q 1/2 , и требуется достаточно большое изменение QJ, чтобы изменения магнитного поля стали заметны. Модель не исключает, что сразу после разделения Земли на ядро и мантию дипольное магнитное поле могло быть достаточно слабым, поскольку величина QJ была слишком большой для генерации крупномасштабного магнитного поля [см. подробнее о критерии существования дипольного магнитного поля в работе (Christensen et al., 2006)]. Данный критерий основан на оптимальном соотношении силы плавучести и силы Кориолиса для генерации крупномасштабного магнитного поля. При доминировании силы плавучести над силой вращения (как это предположительно происходит на Венере) генерация крупномасштабного магнитного поля невозможна.

t, млрд лет t, млрд лет а б

Рисунок. Эволюция во времени: а – радиуса твердого ядра c ;

б – теплового потока на границе ядро – мантия Q CMB, на поверхности Земли Q S, энергии диссипации магнитного поля Q J с учетом субадиабатического слоя.

Значения Q CMB увеличены на графике в 10 раз

Figure. Evolution in time: a – radius of the solid core c ; б – heat flow at the core – mantle boundary Q CMB, on the Earth's surface Q S , energy of the magnetic field dissipation taking into account the subadiabatic layer.

The values of Q CMB are increased 10 times on the graph

Обратим внимание, что условие появления твердого ядра 2,4 млрд лет назад представляет большой интерес для палеомагнитных исследований, согласно которым за этот период магнитное поле не претерпевало существенных изменений. В противном случае возникли бы трудности при обосновании существования неоднократных суперхронов, сравнимой по величине частоты инверсий и напряженности магнитного поля.

Заключение

В представленной модели Земля состоит из нескольких оболочек: мантии, ядра жидкого, ядра твердого. Возникающие в ней пограничные слои ассоциируются со слоем D '' и литосферой и имеют тепловую природу. Оценки толщин пограничных слоев близки к сейсмологическим оценкам. Поскольку температура в основном объеме мантии считается постоянной, то скачки температуры в слоях несколько больше ожидаемых, в частности, вблизи поверхности Земли. Как уже отмечалось, модель ядра основана на адиабатическом приближении и полностью пренебрегает пограничными слоями. Появление субадиабатического слоя III, связанного с тепловой стратификацией, приводит к ослаблению теплопереноса в ядре. Поскольку при росте твердого ядра происходит выделение легкой примеси на r = c , в слое III продолжает существовать композиционная конвекция. Вопрос о том, насколько композиционная конвекция приводит к разрушению субадиабатического слоя, на настоящий момент остается открытым. Следует также отметить, что вклад мелкомасштабного магнитного поля в QJ может быть велик; этот факт осложняет сравнение модели с палеомагнитными измерениями, основанными на поведении дипольной компоненты. При всех упомянутых недостатках модель в первом приближении позволяет согласовать данные по наблюдаемому тепловому потоку на поверхности Земли, радиусу твердого ядра и эволюции геомагнитного поля в прошлом; больших противоречий в оценках свойств вещества мантии также не наблюдается.

Работа, посвященная разработке модели остывания мантии, выполнена в рамках госзадания ИФЗ РАН. Построение модели остывания ядра Земли осуществлено при поддержке гранта РНФ 23-17-00112.