«Высокие» Тарасы с Тыном в русском (российском) государстве во второй половине XVI — начале XVIII века

Автор: Горохов С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье и новое время

Статья в выпуске: 277, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается устройство тарасных стен в оборонительных сооружениях Русского (Российского) государства во второй половине XVI - начале XVIII в. Анализируя письменные источники, автор доказывает существование двух типов тарасных стен, сочетающих в своей конструкции «высокие» тарасы и тын. Первый тип предполагал наличие отдельных срубов тарас, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, с тыновыми пряслами между ними, которые соединялись с тарасными срубами путем врубки в них концов игл. Второй тип представлял собой сплошной тын, установленный в канавку, с пристроенными к нему с внутренней стороны крепости срубами тарас. Статья содержит реконструкцию устройства стен обоих типов, рассматривая их преимущества и недостатки, а также влияние различных факторов на выбор конструкции. Результаты исследования имеют важное значение для изучения истории русской фортификации, расширяя существующие представления о конструкции тарасных стен и позволяя более точно интерпретировать археологические данные.

Русское государство, российское государство, фортификация, оборонительные сооружения, тарасы, тын

Короткий адрес: https://sciup.org/143184175

IDR: 143184175 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.277.387-398

Текст научной статьи «Высокие» Тарасы с Тыном в русском (российском) государстве во второй половине XVI — начале XVIII века

Впервые в научной литературе о конструктивном устройстве тарас высказался Ф. Ф. Ласковский. Согласно его концепции тарасы состояли из двух параллельных венчатых стен с перерубами. Данной точки зрения придерживаются подавляющее большинство исследователей, обращавшихся к этой теме в последние 150 лет (Взгляды исследователей…, 2024). В статье ( Горохов , 2025д.

1 Исследование проведено в рамках реализации Государственного задания Минобрнауки в сфере научной деятельности по проекту № FSUS-2025–0009 «Особенности формирования межкультурных коммуникаций в Сибири – от эпохи камня до раннего Нового времени (по данным археологических и письменных источников)»

В печати) показано, что наиболее распространенное в настоящее время представление о тарасах как о двух параллельных венчатых стенах с перерубами не имеет под собой достаточной источниковой базы и не соответствует исторической действительности. В статье ( Горохов , 2025в. В печати) установлено, что: 1) тарасы и стена – это разные конструкции или разные элементы одной конструкции, сопряженные друг с другом; 2) тарасы представляли собой отдельные срубы, располагавшиеся на некотором расстоянии друг от друга. Было выявлено три принципиальные схемы устройства тарас: «высокие» тарасы и тын, «низкие» тарасы и тын, тарасы и рубленая стена. Конструкции рубленой стены с тарасами и «низких» тарасов с тыном посвящены специальные публикации ( Горохов , 2025а. В печати; 2025б. В печати). Целью исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, была реконструкция устройства тыновых стен, сочетающихся с «высокими» тарасами. Источниковая база исследования представлена опубликованными письменными источниками (Упоминания тарасных стен…, 2024).

Некоторые исследователи русской фортификации обращались к теме устройства стен, сочетающих в своей конструкции тарасы и тын, но не разделяли такие стены на включающие в себя «низкие» и «высокие» тарасные срубы. В историографии фигурируют только конструкции, состоящие из тына с «низкими» тарасами ( Горохов , 2025а. В печати).

Нам удалось выявить 47 описаний стен, конструкция которых образована сочетанием тарас и тына, в 35 различных оборонительных сооружениях (Упоминания тарасных стен…, 2024). Из них восемь описаний семи различных фортификационных сооружений относятся к конструкции стен, сочетающей «высокие» тарасы и тын2. Под «высокими» тарасами подразумеваются отдельные срубы, расположенные на некотором расстоянии друг от друга и имеющие высоту, равную высоте тына или ниже настолько, чтобы человек на помосте был прикрыт со стороны поля верхней частью тыновой стены. О том, что тарасы сочетались именно с тыном, а не венчатой стеной, прямо говорится в описаниях Карачева, Каргополья, Турчасовского и Усть-Мошского острогов, а также Симбирской засечной черты ( Глотов , 2020, С. 39–40; Книга строельная…, 1897. С. 96; Мильчик , 2008). В остальных случаях наличие тыновой стены устанавливается аналитическим путем. О «высоких» тарасах прямо не сообщается ни в одном описании, поэтому их наличие также устанавливается аналитическим путем.

В 1704 г. сообщалось, что Аргаш «рублен в тарасы <…> по обламы стены огнили и повалились» (Кочетков, Чибис, 2009. С. 133). В 1678 г. в Верхнем Ломове «городовая стина <…> по мост вся опала и свалилась за город <…> только стоят рубленые тарасы» (Сборникъ выписокъ…, 1872. С. 228). В описании говорится, что стены сгнили и упали. При этом сообщается, что стены сгнили и упали только до облама или моста. Следовательно, облам и мост остались на месте. Если стен нет, то облам и мост могут держаться только на тарасах. Стен нет, так как они сгнили и упали, значит, тарасы не образуют сплошную стену, а представляют собой срубы, которые стоят на некотором расстоянии друг от друга и на которые опираются облам и мост. Какую конструкцию имели стены между тарасами: венчатую или тыновую? Если бы стена была венчатой, то она одновременно была бы и внешней стеной всех тарасных срубов, как это и было на ряде фортификационных объектов (Горохов, 2025б. В печати). Если бы венчатая стена сгнила и упала, то упали бы и тарасы с обламом, и мостом. Однако облам и мост остались на месте. Кроме этого, венчатая стена не может вся сгнить и упасть. Сгнили бы только венцы, которые имели контакт с грунтом. Следовательно, стена должна быть тыновой, сплошной, не сопряженной с тарасами, т. е. находящейся в вертикальном положении за счет того, что была вкопана в грунт. Такие стены были весьма недолговечны. Срок их службы составлял 10–20 лет. Из этого следует, что высота тарасных срубов в Аргаше равнялась высоте тыновых стен, так как облам, который выступает за линию стены поверх тына, опирался на тарасы.

В четырех случаях сообщается о том, что мост опирался на тарасы. Поэтому высота тарасных срубов соответствовала высоте размещения моста, т. е. была достаточно значительной. Верхний Ломов в 1678 г. был «рублен в одну стену без городен с тарасами, а в тарасы врублены по два бревна, для связей поверх тарасов учинен мост дубовой»3 (Сборникъ выписокъ…, 1872. С. 227). В Карачеве в 1675 г. «под короватьми тарасы рублены» ( Глотов , 2020. С. 40). По всей видимости, мост опирался на тарасы и в Каргополье в 1630 г.: «Да оглядно лесу на острожные полати круг города и на тарасы две тысечи» ( Мильчик , 2008). На это указывает то, что количество материала на тарасы и мосты в описании дано суммарно. В 1638 г. Болхов был «ставлен острогом <…> во многих местех тарасов и кроватей нет»4 (Дополненiя…, 1875. С. 251). Вероятно, мост опирался на срубы тарас. Следовательно, тарасы были «высокими».

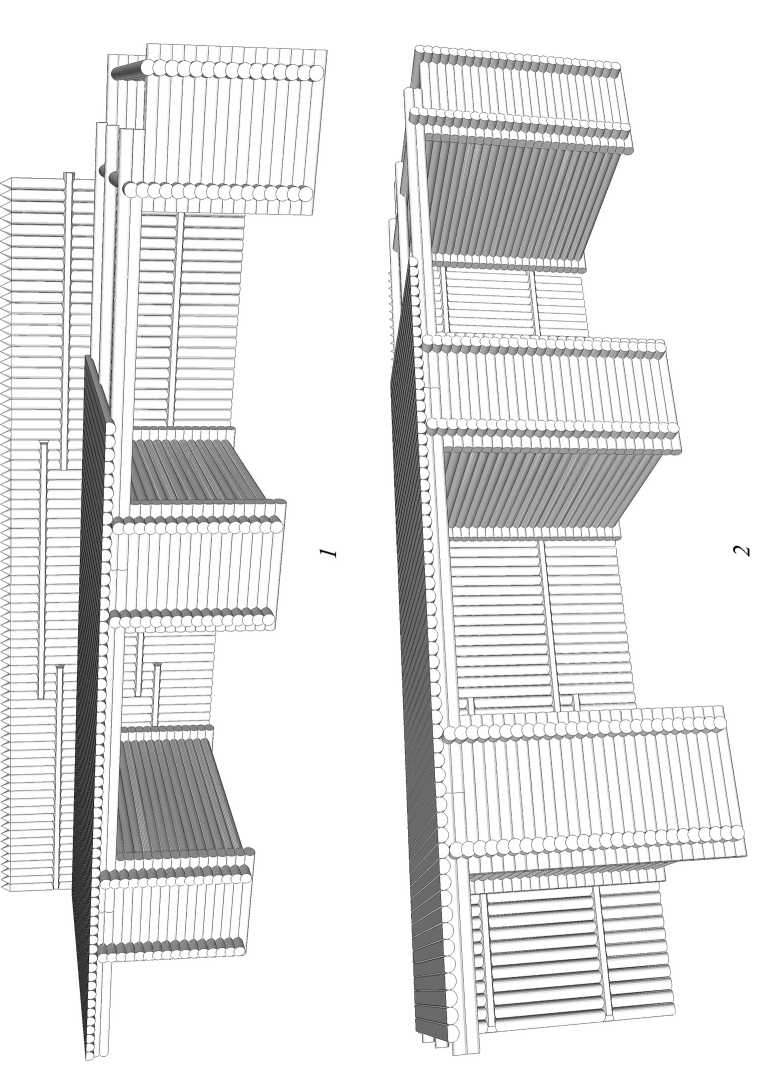

В 1632 г. было дано совместное описание конструкции двух соседних острогов – Турчасовского и Усть-Мошского: «…а меж ворот и башен по пряслом ставить стоячей острог. А около острогу велел зарубать тарасы тако ж с ысподними и середними и с верхними бои и обламы» ( Мильчик , 2008). В данном случае на высоту тарасных срубов указывает наличие трех ярусов боя.

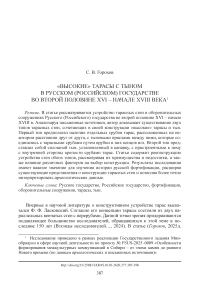

По всей видимости, существовало два основных типа стен, сочетающих в своей конструкции «высокие» тарасы и тын. Один тип был представлен та-расными срубами, расположенными на некотором расстоянии друг от друга (рис. 1). Между ними располагались пролеты тыновых стен, которые соединялись с тарасными срубами путем врубки в них концов игл, соединяющих отдельные тынины в прясло. В описании Верхнего Ломова в 1678 г. содержится прямое свидетельство такого конструктивного устройства: «…рублен в одну стену <…> а в тарасы врублены по два бревна для связей, поверх тарасов

Рис. 1. Устройство стены из «высоких» тарасных срубов, конструктивно сопряженных с тыном (реконструкция автора)

1 – вид из крепости; 2 – вид со стороны поля учинен мост дубовой»5 (Сборникъ выписокъ…, 1872. С. 227). Под «два бревна для связей» подразумеваются иглы (Горохов, 2025г. В печати).

Вероятно, аналогичной конструкции были стены в Турчасовском и Усть-Мошском острогах, так как в тарасах было три уровня боя (Мильчик, 2008). Тын и тарасы в этих острогах возводились одновременно, поэтому не было необходимости дублировать внешнюю стену тарасных срубов тыновой стеной6. Кроме этого, в случае дублирования бойницы из тарас нужно было бы прорубать и через тыновую стену. Но тыновая стена и тарасный сруб являются довольно подвижными конструкциями за счет проседания грунта, усадки и высыхания бревен. Поэтому даже небольшое смещение тына и тарасных срубов относительно друг друга привело бы к тому, что небольшие по площади бойничные отверстия в тыне и тарасах изменили бы положение относительно друг друга, вследствие чего бойницы перестали бы быть сквозными. Можно возразить, что бойницы подрубались по мере осадки грунта и деревянных конструкций. Однако, во-первых, подрубать бойницы в тыновой стене практически невозможно, так как придется полностью или почти полностью перерубать отдельные тыни-ны, что нарушит конструктивную целостность тыновой стены7. Во-вторых, при артиллерийском обстреле достаточно гибкие деревянные конструкции начнут смещаться и деформироваться, что также приведет к смещению бойниц в тыновой стене и тарасах относительно друг друга и невозможности вести стрельбу через них.

В 1675 г. в Карачеве «острог по старой городовой осыпи оставлен тыном дубовым с обламы, наверху катки, под короватьми, тарасы рублены в три угла, тын вышину две сажени, и тын весь подгнил, обламы и катки огнили и обвалялись» ( Глотов , 2020. С. 40). Так как в данном описании одновременно упомянуты и тарасы, и обламы, то следует заключить, что обламы опирались на тарасные срубы. Значит, их высота была равна высоте тына и составляла две сажени. Тын же был представлен отдельными пряслами между тарасными срубами, если тын и тарасы возводились одновременно. Единовременно возвести тыновую стену и тарасы предполагалось также в Каргополье в 1630 г. ( Мильчик , 2008).

Если прясла тыновых стен между тарасами держались на иглах, врубленных в тарасные срубы, то отпадает необходимость заглубления тынин в землю и, как следствие, устраняется главный недостаток тыновых стен – подгнивание тынин в месте контакта с грунтом с последующим падением всей стены. Такая конструкция дает и ряд дополнительных преимуществ: тын можно сделать выше на величину его потенциального заглубления в грунт (один аршин) или использовать более короткие бревна (короче на один аршин) (Горохов, 2024б. С. 162– 163), нет необходимости выбирать тыновую канавку («борозду»), что особенно важно на плотных, скалистых8 и мерзлых грунтах. Косвенное указание на то, что в стенах, в конструкции которых сочетаются тын и тарасы, тынины могли не заглубляться в грунт, присутствует в описании Костромы 1627–1630 гг.: «А меж башен тыих острог оставлен без тарасов в борозду» (Писцовая книга…, 2004. С. 16). Так как тарасов нет, тынины ставятся в тыновую канавку («борозду»). Следовательно, если бы тарасы были, то заглублять тын в грунт не было бы необходимости.

Из того факта, что тынины могли не заглубляться в грунт, существует важное следствие: при археологических раскопках не будет обнаружена тыновая канавка. Остатки такой стены, по всей видимости, будут представлены только нижними венцами тарасных срубов. Однако идентифицировать такой сруб как тарасный невозможно. Единственным надежным признаком может служить только цепочка остатков таких срубов. Для их выявления потребуется проведение достаточно масштабных археологических раскопок на строго определенной территории, что в условиях городской или сельской застройки может оказаться невозможным.

Пролет тыновой стены между тарасами непременно должен быть скреплен по меньшей мере двумя иглами, так как на одной игле тынины, не заглубленные в грунт, будут подвижными в направлении, перпендикулярном плоскости стены. Прясло тыновой стены устанавливалось не целиком в собранном виде, а формировалось путем насаживания на иглы тынин по одной9. Предварительно полотно стены на двух иглах собиралось на земле. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что прясло тыновой стены затем удастся собрать в вертикальном положении. Затем прясло разбиралось. Обе иглы врубались в тарасный сруб. Далее на них по одной насаживались тынины. Длина игл должна была быть примерно равна расстоянию между соседними тарасными срубами. Но иглы не должны были доходить до соседнего сруба минимум на расстояние, равное диаметру тынины, чтобы можно было насаживать тынины на иглы. Для крепления прясла тыновой стены ко второму тарасному срубу должны были использоваться две дополнительные более короткие иглы. Для этого в срубе тараса под них прорубались специальные отверстия. Через них в соответствующие пазы крайних 4–5 тынин вбивались короткие иглы. При этом в крайней тынине должно было быть два паза под короткие иглы, а в 3–4 соседних с ней – четыре паза под две короткие, и две длинные иглы.

Кроме описанных выше преимуществ у такой стены была еще одна важная особенность – высокая ремонтопригодность. В случае если было необходимо отремонтировать или заменить тыновое прясло или тарасный сруб, достаточно было перерубить в нескольких местах иглы, осуществить замену сгнивших элементов и восстановить стену.

Недостатком таких стен была меньшая устойчивость к действию осадной артиллерии в сравнении с венчатыми тарасными стенами. Вероятно, поэтому такие конструкции не получили широкого распространения и возводились во второстепенных оборонительных сооружениях и на направлениях, где появление противника с артиллерией было маловероятно.

На тарасах сооружался облам, так как их высота равнялась высоте тына. О конструкции облама в настоящее время ничего определенного сказать нельзя. Эта тема требует проведения специального исследования на широкой источниковой базе.

Теперь, когда установлено, что представляла собой конструкция стены, сочетающая тын и «высокие» тарасы, можно обратиться к интерпретации описаний стеновых конструкций, содержание которых до этого было не вполне ясным. Например, при описании Симбирской засечной черты в 1653/54 гг. сообщается, что «поделано <…> на проломных местах тарасов и острогу <…> в которых местах вешнею водою вала и острога вынесло, и в тех местах тарасы заделаны <…> сделано тарасов, и острогу к тем тарасам поставлено на 78 саженях; <…> по овражкам и в низких разных местах сделано тарасов, и острога к тем тарасам поставлево на 25 саженях с полсаженью <…> в разных в низких местах, сделано тарасов, и острогу к тем тарасам поставлено на 115 саженях с полсаженью <…> в разных низких местах <…> по овражкам же, сделано тарасов, и острогу к тем тарасам поставлено на 78 саженях с полсаженью» (Книга строельная…, 1897. С. 96). В этом фрагменте говорится о том, что в половодье были разрушены вал и тын. Тын был заглублен в грунт, так как ничего не сообщается о тарасах, на которых он мог бы держаться. В качестве меры, призванной не допустить разрушения фортификационных сооружений во время паводка в будущем, было решено поставить конструкцию, сочетающую тын с тарасами. Известно два вида таких конструкций: с «низкими» и «высокими» тарасами ( Горохов , 2025в. В печати). Тын с «низкими» тарасами (высотой 3–5 венцов) вряд ли мог противостоять паводку в силу легкости самой конструкции и того, что тын никак не мог быть надежно скреплен с такими тарасами. Напротив, описанная выше тыновая стена с «высокими» тарасами была способна противостоять паводковым водам, так как она достаточно массивная и предполагает надежное скрепление тарасных срубов с тыном. Вероятно, было целесообразно дополнительно несколько заглубить в грунт тарасные срубы или наполнить их на определенную высоту грунтом. Возможно также сочетание этих двух вариантов. Основным фактором, приведшим к разрушению тыновой стены во время паводка, было давление талых вод на полотно тыновой стены. Для снижения воздействия этого фактора можно было поставить тынины в стене с небольшим промежутком между ними, как это практиковалось в некоторых фортификационных сооружениях ( Горохов , 2024a. С. 116–117). Соорудить такую массивную конструкцию было по силам строителям засечной черты, так как четыре участка, на которых планировалось ее возвести, были довольно короткими (25–115 саженей).

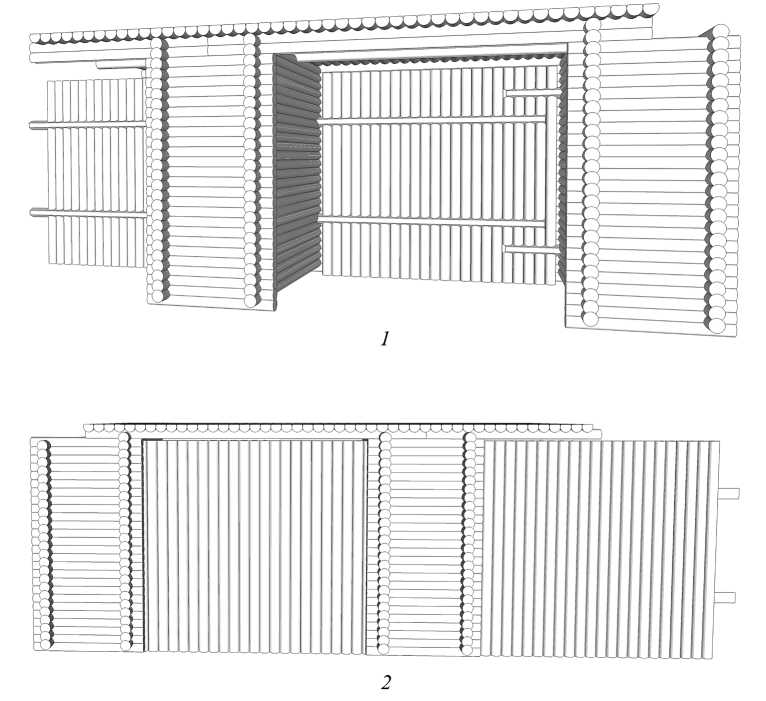

Второй тип стен был представлен сплошной тыновой стеной, установленной в канавку («борозду»). С внутренней стороны крепости к тыну пристраивались срубы тарас, на которых устраивался мост или сооружались обламы. Высота тарас могла быть как существенно меньше высоты тына (защитники крепости укрывались за верхней частью тыновой стены), так и быть равной ей (в этом случае устраивались обламы). При этом тыновая стена никак конструктивно не была связана с тарасными срубами. Тарасы лишь препятствовали ее наклонению в сторону крепости (рис. 2). Вероятно, такая конструкция сооружалась

Рис. 2. Устройство стены из «высоких» тарасных срубов, конструктивно не сопряженных с тыном (реконструкция автора)

1 – в качестве бруствера служит верхняя часть тыновой стены (вид из крепости); 2 – в качестве бруствера предполагается устройство обламов (вид из крепости)

не одномоментно и не в рамках единого замысла10. Первоначально возводилась тыновая стена. Спустя некоторое время принималось решение устроить на стене верхний бой, для чего сооружались тарасные срубы, на которые настилался мост и опирались обламы.

В письменных источниках нам удалось выявить несколько описаний таких стен. В 1704 г. в Аргаше город был «рублен в тарасы, сосновой; по обламы стены огнили и повалились» ( Кочетков, Чибис , 2009. С. 133), а в 1674 г. в Верхнем Ломове «городовая стина от той угольной башни до первой середней проезжей башни по мост вся опала и свалилась за город, и во многих местех городовая стина по мост развалилась, только стоят рубленые тарасы» (Сборникъ выписокъ…, 1872. С. 228). В этих двух примерах описываются конструкции со сплошными тыновыми стенами, так как они все «опали» и «повалились». Если бы тыновая стена состояла из отдельных прясел между тарасными срубами, то она не могла бы вся повалиться. Разрушились бы только отдельные прясла. То, что стена вся упала, также свидетельствует о том, что она никак не была скреплена с тарасами.

Болхов (1678 г.) «ставлен острогом, лес дубовой, в длину 2 сажени без чети, весь подгнил, во многих местех тарасов и кроватей нет» (Дополненiя…, 1875. С. 251). Из данного описания следует, что тарасы были ниже тыновой стены, так как ничего не сообщается об обламах. Ниже настолько, чтобы можно было скрыть за верхней частью тыновой стены человека на помосте. Соорудить стену первого вида на таких тарасах невозможно, так как пространство над тарасны-ми срубами до уровня верхнего края тына было бы открытым. Следовательно, тыновая стена была сплошной и установлена в тыновую канавку. Тын и тарасы, вероятно, возводились не одновременно, так как существовали участки с тарасами и без них. Последние, по всей видимости, были сооружены после возведения тына для устройства моста для верхнего боя на наиболее опасных участках. В письменных источниках есть аналогичные примеры и для других острогов: Волуйка (1621, 1634, 1640 г.), Киев (1674 г.), Новгород (1631 г.), однако описание их составлено таким образом, что невозможно доказать, что речь в них идет не о «низких», а о «высоких» тарасах ( Алфёрова, Харламов , 1982. С. 117; Новгород Великий…, 1986. С. 39; Чепухин , 2014. С. 168, 223, 230).

В настоящей статье впервые в отечественной истории фортификации показано, что наряду со стеновой конструкцией, сочетающей «низкие» тарасы и тын, существовала конструкция из «высоких» тарасов и тына. В силу своей неспособности эффективно противостоять действию осадной артиллерии, такая конструкция стен не получила широкого распространения и, как следствие, слабо отражена в письменных источниках. Вероятно, именно это стало причиной того, что исследователи русской фортификации обходили ее вниманием. Представленные в статье результаты исследования позволят выявлять во вновь вводимых в научный оборот письменных источниках и археологических материалах признаки таких стен, что послужит основой для верификации и фальсификации полученных результатов.