Высокопольная магнитно-резонансная томография в визуализации вазоневрального конфликта при тригеминальной невралгии (на томографах 1,5 и 3 тесла)

Автор: Рзаев Джамиль Афетович, Амелин Михаил Евгеньевич, Мойсак Галина Ивановна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 т.32, 2017 года.

Бесплатный доступ

Высокоразрешающая магнитно-резонансная томография (МРТ) является неотъемлемой частью диагностического процесса для уточнения показаний к операции и планирования тактики оперативного лечения у пациентов с нейроваскулярным конфликтом. Благодаря большей напряженности магнитного поля томографы 3 Тл имеют лучшее соотношение сигнал-шум, улучшающее качество изображения. Цель данного исследования: сопоставление качества визуализации аппаратов 1,5 и 3 Тл при нейроваскулярном конфликте у пациентов с тригеминальной невралгией. Материал и методы. 25 пациентов с нейроваскулярным конфликтом были обследованы на томографах с напряженностью магнитного поля 1,5 и 3 Тл с использованием 3D CISS изображений. При этом сравнивали четкость визуализации и отграничения анатомических структур, качество изображения, полученное на двух аппаратах. При оперативном лечении (микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва) проводили сравнение оперативных находок с выявленными на МРТ изменениями. Результаты. Изображения на томографе с напряженностью магнитного поля 3 Тл были более четкими по сравнению с томографом 1,5 Тл по соотношению сигнал-шум, имели лучшее анатомическое разрешение, в большей степени соответствуя интраоперационным находкам, включая более четкую дифференцировку сосудистых структур и нервов, а также мелких сосудистых ветвей. У некоторых пациентов по данным исследования, полученным на томографе 3 Тл, была выявлена более высокая степень компрессии тройничного нерва по сравнению с данными томографа 1,5 Тл. Выводы. Для выявления нейроваскулярного конфликта у пациентов с тригеминальной невралгией желательно проводить исследование на томографах с напряженностью магнитного поля 3 Тл, имеющих бо.льшую чувствительность и более высокую точность в определении степени компрессии корешка тройничного нерва и наличия мелких сосудов в зоне компрессии нерва. Наши данные показали, что томографы с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл также позволяют выявить основной «причинный» сосуд или их сочетание, которые компримируют корешок тройничного нерва.

Высокопольная магнитно-резонансная томография, тройничная невралгия, микроваскулярная декомпрессия

Короткий адрес: https://sciup.org/149125183

IDR: 149125183 | УДК: 616.8-091.934 | DOI: 10.29001/2073-8552-2017-32-4-35-40

Текст научной статьи Высокопольная магнитно-резонансная томография в визуализации вазоневрального конфликта при тригеминальной невралгии (на томографах 1,5 и 3 тесла)

Тригеминальная невралгия (ТН) является наиболее частой из всех видов невралгий и характеризуется стойкими пароксизмальными лицевыми болями по ходу ветвей 5-го черепного нерва. Причинами ТН могут быть разные факторы, вызывающие компрессию тройничного нерва (опухоли, аневризмы). Однако в большинстве случаев причиной ТН является сдавление нерва сосудом, артерией или веной, проходящими через препонтинные отделы цистерны рядом с тройничным нервом и пересекающими базальные цистерны мозга близко к месту выхода нервных корешков [1–4]. Компрессия черепных нервов сосудами получила название «нейроваскулярный конфликт» (НВК). Однако близкое расположение сосудистых структур или прямой контакт с нервом часто наблюдается в асимптомных случаях и далеко не всегда сопровождается развитием симптомов ТН [2, 3]. Таким образом, НВК не может быть установлен на основании одного лишь нервно-сосудистого контакта на магнитнорезонансных (МР) изображениях, и это понятие может использоваться только в случае клинических проявлений у пациента, у которого МР-картина контакта нерва и сосуда совпадает со стороной болевого синдрома. Поэтому при наличии симптомов ТН следует четко оценить наличие и выраженность компрессии нервного корешка на МР-изображениях.

Оптимальными для визуализации соотношения нервов и сосудов являются жестко взвешенные по Т2, так называемые 3D CISS (3-dimension constructive interference steady state) изображения или их эквиваленты с малой толщиной среза (0,5–1 мм) и высоким контрастом между ликвором и нервными и сосудистыми структурами. Улучшение качества МР-изображений связано с большой величиной напряженности магнитного поля томографа и улучшением вследствие этого соотношения сигнал–шум [5, 6]. Таким образом, томографы с напряженностью поля 3 Тл и более имеют потенциально более высокие возможности при визуализации таких деликатных структур, как черепные нервы и соотношения их с сосудами [7–9].

В мировой литературе встречаются публикации об использовании томографов с напряженностью поля 3 Тл при НВК, однако практически не освещен вопрос сравнения возможностей высокопольных томографов с разной напряженностью поля [3, 4, 10].

«Золотым стандартом» лечения ТН является микро-васкулярная декомпрессия корешка тройничного нерва [1, 4, 11]. До операции необходимы детальное анатомическое планирование и оценка нейроваскулярных соотношений с помощью высокоразрешающих МР-изображений. Четкое выделение сосуда, вызывающего компрессию, может снизить частоту потенциальных осложнений оперативного лечения и позволяет провести полную декомпрессию корешка тройничного нерва [1].

Цель данного исследования: сопоставление изображений, полученных на аппаратах с напряженностью магнитного поля 1,5 и 3 Тл МР-томографии (МРТ) при визуализации НВК, с оперативными находками для оценки качества визуализации.

Материал и методы

В исследование включено 25 пациентов с унилатеральной ТН (11 мужчин, 14 женщин) в возрасте от 25 до 80 лет (средний возраст пациентов составил 56,3 года). У 4 пациентов в прошлом выполнено оперативное лечение по поводу ТН. Длительность заболевания у пациентов варьировалась от 6 мес. до 55 лет (в среднем — 9,8 года). Тип ТН был классифицирован по К. Burchiel (2003), табл. 1.

Таблица 1

Типы ТН

|

Тип ТН |

Количество пациентов |

|

I тип по Burchiel |

17 |

|

II тип по Burchiel |

8 |

|

Микроваскулярная декомпрессия в анамнезе |

4 |

Каждому из пациентов проводили исследования на аппаратах Siemens Magnetom Avanto (Erlangen, Germany) с напряженностью магнитного поля индукции 1,5 Тл и General Electric Discovery 750 w с напряженностью магнитного поля индукции 3 Тл с использованием тяжело взвешенных 3D T2-изображений, так называемых 3D CISS. Параметры сканирования представлены в табл. 2.

При исследовании уточняли наличие компрессии нерва сосудом, «причинный» сосуд, наличие странгуляционной борозды на корешке тройничного нерва. Степень компрессии тройничного нерва уточняли в соответствии со шкалой, разработанной M. Adamczyk et al. [цит. по 12], табл. 3.

Таблица 2

Параметры сканирования 3D CISS

|

Параметры сканирования |

1,5 Тл |

3 Тл |

|

TR |

1200 |

8,2 |

|

TE |

263 |

11 |

|

NEX 1 1 |

||

|

Толщина среза, мм |

0,8 |

0,6 |

|

Количество срезов на протокол |

72 |

80 |

|

Направление сбора данных |

A/P |

A/P |

|

Bandwidth |

63,75 |

62,5 |

|

Flip angle |

150 |

55 |

Таблица 3

Диагностические критерии М. Adamczyk et al.

|

Степень НВК |

Описание НВК |

|

0 |

Нет НВК |

|

1 Артерия и нерв контактируют и имеют параллельные оси |

|

|

2 |

Артерия и нерв контактируют и пересекаются под прямым |

|

или острым углом |

|

|

3 |

Артерия дислоцирует нерв |

|

4 |

Видимая атрофия нерва в месте контакта с артерией |

После проведения МР-исследования полученные данные сопоставлялись с изменениями нерва и вазоневральных соотношений на операции.

Результаты

У 23 (92%) из 25 пациентов по данным МРТ с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл был выявлен НВК с корешком тройничного нерва, соответствующий стороне болевого синдрома. При этом в 2 (8%) случаях было отмечено расхождение при определении «причинного» сосуда или комбинации сосудов в случае, если воздействие на нерв оказывал не один сосуд.

У 2 пациентов, ранее перенесших микроваскулярную декомпрессию, были выявлены тефлоновые гранулемы, которые компримировали корешок тройничного нерва и явились причиной рецидива ТН. У этих пациентов не было расхождений в предоперационной диагностике гранулем и выявлении их в ходе вмешательства. Однако у 1 из этих пациентов на томографе с напряженностью поля 3 Тл выявлено сочетание компрессии гранулемой и петлей верхней мозжечковой артерии (вновь образованный НВК), в то время как на 1,5 Тл четко оценить наличие компрессии петлей верхней мозжечковой артерии не удалось.

Также некоторые расхождения отмечались при оценке венозной компрессии в сочетании с артериальным сосудом. При этом при изолированной венозной компрессии не отмечалось расхождений между интерпретацией изображений, полученных на аппаратах с разной напряженностью магнитного поля. Наибольшие расхождения отмечались при наличии контакта корешка тройничного нерва с мелкими вторичными ветвями, которые при исследовании на 1,5 Тл аппарате были не видны в большинстве случаев (19 наблюдений), табл. 4.

Таблица 4

Соответствие данных, полученных при визуализации на различных томографах, оперативным находкам

|

Находки на МРТ |

Количество находок на МРТ / соответствие выявленным изменениям на операции |

|

|

1,5 Тл |

3 Тл |

|

|

Верхняя мозжечковая артерия в сочетании с артериальным сосудом малого калибра |

5 / 80% |

4 / 100% |

|

Верхняя мозжечковая артерия в сочетании с венозным сосудом |

13 / 93% |

14 / 100% |

|

Венозный сосуд |

5 / 100% |

5 / 100% |

|

Сосуд мелкого калибра, контактирующий с корешком тройничного нерва |

6 / 96% |

25 / 100% |

|

Гранулема после микроваскулярной декомпрессии |

2 /100% |

2 / 100% |

Примечание: исследования проводились у одних и тех же пациентов.

Кроме описанных изменений, у нескольких пациентов степень компрессии по М. Adamczyk et al. была изменена на большую после исследования на аппарате с напряженностью поля 3 Тл по сравнению с той, что была исходно установлена на аппарате 1,5 Тл. В частности, у 2 (8%) пациентов со 2-й до 3-й степени и у 1 (4%) из пациентов — с 3-й до 4-й (табл. 5).

Таблица 5

Соответствие степени компрессии тройничного нерва по М. Adamczyk et al. оперативному подтверждению

|

Степень конфликта |

1,5 Тл |

3 Тл |

Оперативная оценка |

|

1-я степень |

6 |

6 |

6 |

|

2-я степень |

10 |

8 |

8 |

|

3-я степень |

7 |

8 |

8 |

|

4-я степень |

2 |

3 |

3 |

Обсуждение

Полученные хотя и на небольшой, но тщательно отобранной группе пациентов результаты показывают, что аппараты с напряженностью поля 1,5 Тл могут применяться для хирургического планирования и незначительно уступают аппаратам с напряженностью поля 3 Тл для выявления НВК. Однако аппараты с большей напряженностью магнитного поля (3 Тл) улучшают качество визуализации, позволяя увидеть больше деталей. В целом для определения показаний к оперативному лечению у пациентов с ТН могут применяться томографы с напряженностью магнитного поля как 1,5 Тл, так и 3 Тл. Преимущества аппарата 3 Тл проявляются в наиболее подробной детализации анатомических особенностей, совпадающих с визуальной картиной, которая открывается хирургу на операции, более точном определении степени компрессии тройничного нерва, уточнении вида «причинного» сосуда или комбинации сосудов.

В данном исследовании продемонстрирована несколько большая диагностическая ценность томографа с напряженностью поля 3 Тл по сравнению с томографом 1,5 Тл у пациентов с НВК. Хотя НВК чаще вызывается относительно крупными сосудистыми стволами, нередко его причиной могут быть более мелкие ветви, имеющие малый диаметр и не всегда хорошо различимые на изображениях, полученных на аппарате с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл [5, 13–16], а также другие причины компрессии нерва (гранулемы, микроаневризмы и пр.).

В нашем исследовании у небольшой части пациентов контакт между нервом и сосудом (чаще всего в случае ветвей мелкого калибра) выглядел не вполне убедительно на изображениях томографа с напряженностью поля 1,5 Тл, и не всегда удавалось четко оценить соотношения нерва и сосуда из-за размытия их границ на изображениях. У этих пациентов наличие НВК и степень компрессии корешка тройничного нерва вызывали сомнение. Как правило, это были пациенты, у которых компрессия была вызвана вторичной ветвью ствола верхней мозжечковой артерии либо веной. Изображения области мосто-мозжечковых углов, выполненные у этих пациентов на томографе 3 Тл, имели лучшую дифференцировку структур и меньшее количество артефактов, что позволяло с высокой степенью достоверности говорить о наличии НВК. В литературных источниках также отмечено, что соотношение сигнал–шум было выше на высокопольных томографах, что помогает лучше дифференцировать мелкие сосудистые структуры [6].

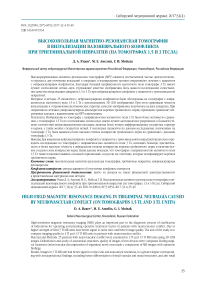

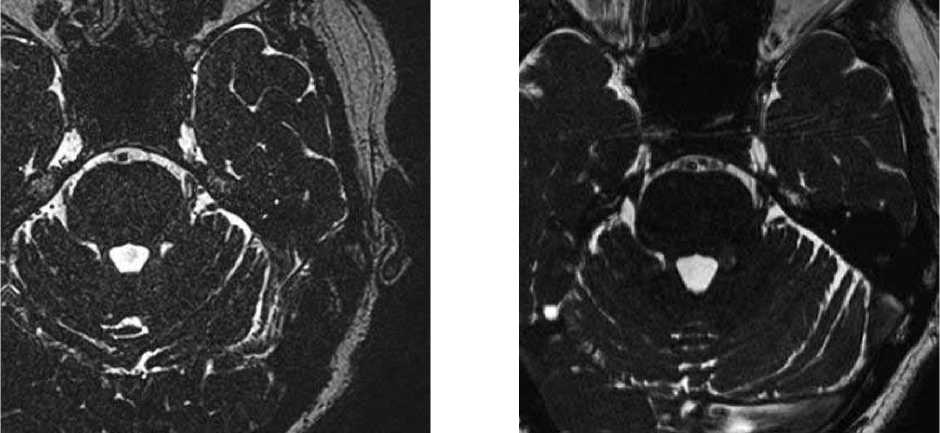

Субмиллиметровая толщина среза, отсутствие промежутков между срезами дают уверенное улучшение качества визуализации черепно-мозговых нервов по сравнению с рутинным МР-исследованием, имеющим срез более 3 мм, в то время как нервы и сосуды могут иметь поперечный диаметр менее 2 мм [11]. Эти преимущества имеются у обоих типов аппаратов, как с напряженностью поля 1,5 Тл, так и 3 Тл. Основными же преимуществами аппарата с напряженностью поля 3 Тл являются лучшее соотношение сигнал–шум и меньшее количество артефактов по сравнению с аппаратом 1,5 Тл (рис. 1) [6, 17–22].

Рис. 1. Изображения, полученные на томографах 1,5 Тл (слева) и 3 Тл (справа). Отсутствие артефактов и более четкое соотношение сигнал–шум на 3 Тл

Это свойство томографов с большей напряженностью магнитного поля в отдельных случаях улучшает детализацию патологических изменений на МР-изображениях

[6, 21–23]. Во всех изучаемых случаях изменения, выявленные с помощью томографа 3 Тл, были подтверждены на операции.

Выводы

Высокопольные МР-томографы являются необходимым инструментом для диагностики НВК и планирования микроваскулярной декомпрессии у больных с ТН. Для уточнения «причинного» сосуда, вызывающего НВК, у пациентов с ТН предпочтительно проводить исследование на томографах с напряженностью магнитного поля 3 Тл, имеющих большую чувствительность и более высокую точность в определении степени компрессии корешка тройничного нерва.

Список литературы Высокопольная магнитно-резонансная томография в визуализации вазоневрального конфликта при тригеминальной невралгии (на томографах 1,5 и 3 тесла)

- Tarnaris A.I., Renowden S.H., Coakham H.B. A comparison of magnetic resonance angiography and constructive interference in steady state-three-dimensional Fourier transformation magnetic resonance imaging in patients with hemifacial spasm. Br. J. Neurosurg. 2007;21:375-781.

- Naraghi R.T., Tanrikulu L.V., Troescher-Weber R.C. et al. Classification of neurovascular compression in typical hemifacial spasm: three-dimensional visualization of the facial and the vestibulocochlear nerves. J. Neurosurg. 2007;107:1154-1163.

- Kakizawa Y., Seguchi T., Kodama K. et al. Anatomical study of the trigeminal and facial cranial nerves with the aid of 3.0-Tesla magnetic resonance imaging. J. Neurosurg. 2008;108:483-490.

- Miller J.F., Acar F.N., Hamilton B.I. Preoperative visualization of neurovascular anatomy in trigeminal neuralgia. J. Neurosurg. 2008;108:477-482.

- Ross J.S. The high-field-strength curmudgeon. Am. J. Neuroradiol. 2004;25;168-169.

- Frayne R.M., Goodyear B.G., Dickhoff P.A. et al. Magnetic resonance imaging at 3.0 Tesla: challenges and advantages in clinical neurological imaging. Invest. Radiol. 2003;38;385-401.

- Anderson V.C., Berryhill P.C., Sandquist M.A. et al. High-resolution three-dimensional magnetic resonance angiography and three-dimensional spoiled gradient-recalled imaging in the evaluation of neurovascular compression in patients with trigeminal neuralgia: a double-blind pilot study. Neurosurgery. 2006;58:666-673.

- Hastreiter P.M., Naraghi R.T., Tomandl B.E. et al. Analysis and 3-dimensional visualization of neurovascular compression syndromes. Acad. Radiol. 2003;10:1369-1379.

- Naraghi R.T., Hastreiter P.M., Tomandl B.E. et al. Three-dimensional visualization of neurovascular relationships in the posterior fossa: technique and clinical application. J. Neurosurg. 2004;100:1025-1035.

- Leal P.R., Hermier M., Souza M.A. et al. Visualization of vascular compression of the trigeminal nerve with high-resolution 3T MRI: a prospective study comparing preoperative imaging analysis to surgical findings in 40 consecutive patients who underwent microvascular decompression for trigeminal neuralgia. Neurosurgery. 2011;69:15-26.

- Yamakami I., Kobayashi E., Hirai S. et al. Preoperative assessment of trigeminal neuralgia and hemifacial spasm using constructive interference in steady state-three-dimensional Fourier transformation magnetic resonance imaging. Neurol. Med. Chir. 2000;40:554-555.

- Benes L.O., Shiratori K.J., Gurschi M.A. et al. Is preoperative highresolution magnetic resonance imaging accurate in predicting neurovascular compression in patients with trigeminal neuralgia? A single-blind study. Neurosurg. Rev. 2005;28:131-136.

- Stobo D.B., Lindsay R.S., Connell J. et al. Initial experience of Tesla versus conventional field strength magnetic resonance imaging of small functioning pituitary tumors. Clin. Endocrinol. 2011;75:673-677.

- Leal P.R., Hermier M., Froment J.C. et al. Preoperative demonstration of the neurovascular compression characteristics with special emphasis on the degree of compression, using high-resolution magnetic resonance imaging: a prospective study, with comparison to surgical findings, in 100 consecutive patients who underwent microvascular decompression for trigeminal neuralgia. Acta Neurochir. (Wien). 2010;152:817-825.

- Tanrikulu L.I., Hastreiter P.G., Richer G.L. et al. Virtual neuroendoscopy: MRI-based three-dimensional visualization of the cranial nerves in the posterior cranial fossa. Br. J. Neurosurg. 2008;22:207-212.

- Hastreiter P.M., Naraghi R.T., Tomandl B.E. et al. 3D-visualization and registration for neurovascular compression syndrome analysis. MICCAI ‘02 Proceedings of the 5th International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. Part I. - London, UK: Springer-Verlag. 2002;5:396-403.

- Willinek W.A., Schild H.H. Clinical advantages of 3.0 T MRI over 1.5 T. Eur. J. Radiol. 2008;65:2-14.

- Schmitz B.L., Aschoff A.J., Hoffmann M.H. et al. Advantages and pitfalls in 3TMR brain imaging: a pictorial review. Am. J. Neuroradiol. 2005;26:2229-2237.

- Tanenbaum L.N. Clinical 3T MR imaging: mastering the challenges. Magn. Reson. Imaging Clin. N. Am. 2006;14:1-15.

- Stankiewicz J.M., Glanz B.I., Healy B.C. et al. Brain MRI lesion load at 1.5T and 3T versus clinical status in multiple sclerosis. J. Neuroimaging. 2011;21:50-56.

- Willinek W.A., Gieseke J.K., Von Falkenhausen M. et al. Sensitivity encoding (SENSE) for high spatial resolution time-offlight MR angiography of the intracranial arteries at 3.0 T. Rofo. 2004;176:21-26.

- Pattany P.M. 3T MR imaging: the pros and cons. Am. J. Neuroradiol. 2004;25:1455-1456.

- Schwindt W.L., Kugel H.R., Bachmann R.P. et al. Magnetic resonance imaging protocols for examination of the neurocranium at 3 T. Eur. Radiol. 2003;13:2170-2179.