Высокоуглеродистые карбонатно-кремнистые отложения доманикового типа как объект наращивания ресурсной базы углеводородов в центральной части южно-татарского свода

Автор: Афлятунов Р.Р., Бачков А.П., Веденина Н.Г., Войтович С.Е., Чернышова Н.Г., Фортунатова Н.К., Канев А.С., Дахнова М.В., Петерсилье В.И., Можегова С.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники УВ

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

В результате многочисленных исследований отложений верхнего девона Волго-Уральской провинции и, в частности, Южно-Татарского свода были выделены свиты, содержащие углеродистые отложения доманикового типа, дана их послойная литологическая и геохимическая характеристика. Промышленная нефтеносность этих отложений установлена в разрезе залежи 444 Березовской площади, которая была рассмотрена в ФБУ «ГКЗ» и поставлена на Госбаланс. В 2018 г. при бурении эксплуатационной скв. 21159 на Северо-Альметьевской площади Ромашкинского месторождения в открытом стволе был получен приток нефти в интервале развития отложений доманикового типа мендымско-доманикового возраста. Затем в пилотном стволе скважины был отобран и исследован керн, выполнен широкий комплекс ГИС и в горизонтальном стволе длиной 318 м после кислотного продавливания получен приток нефти 7,5 м3/сут. Результаты, полученные при изучении скважины, были рассмотрены совместно с ранее выполненными исследованиями нефтегазоносности пород доманикового типа на территории Татарстана. Приведены результаты исследований данных керна, ГИС и испытаний, сделаны выводы о перспективах отложений доманикового типа для прироста ресурсов и запасов с последующим освоением этих отложений на территории Татарстана и, в целом, в Волго-Уральской провинции

Волго-уральская провинция, отложения доманикового типа, трудноизвлекаемые запасы, камско-кинельская система прогибов, протяженные резервуары, комплексы конодонтов, геохимические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/14129963

IDR: 14129963 | УДК: 553.98 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-6-67-83

Текст научной статьи Высокоуглеродистые карбонатно-кремнистые отложения доманикового типа как объект наращивания ресурсной базы углеводородов в центральной части южно-татарского свода

Перспективы наращивания ресурсной базы в Республике Татарстан связаны с освоением так называемых трудноизвлекаемых запасов и нетрадиционных источников УВ.

К нетрадиционным источникам УВ относятся отложения доманикового типа в составе средне-франско-турнейского комплекса, в которых за последние 10 лет ФБУ «ГКЗ» после проведения экспертизы поставила на Государственный баланс 4 месторождения в Оренбургской и Самарской областях и 2 месторождения в Республике Татарстан (Ромашкинское — залежи 444 и 570, Бавлинское). Запасы нетрадиционных залежей в Оренбургской и Самарской областях составляют (геологические/ извлекаемые), тыс. т: Троицкого месторождения — 516 177/15 485; Красногорского месторождения — 427 569/12 827; Лещевского месторождения — 976 291/101 534; Южно-Неприковского месторождения — 601 161/60 117. Общие суммарные геологические ресурсы перечисленных месторождений превышают 3 млрд т нефти [1].

Продуктивные отложения доманикового типа — это высокоуглеродистые карбонатно-кремнистые породы со сланцеватой текстурой, а также углеродистые брекчии, известняки и доломиты в количестве более 0,5 % ОВ. Выделение в разрезе пород доманикового типа по указанному критерию контролируется результатами прямых геохимических исследований керна и данными ГИС. Рассматриваемые отложения одновременно являются нефтематеринскими породами и источниками нетрадиционных УВ [2, 3].

Целенаправленное изучение верхнедевонских пород доманикового типа как нетрадиционных источников УВ, проведенное в последние годы коллективами исследователей разных организаций — института «ТатНИПИнефть» [4, 5], ФГБУ «ВНИГНИ» [1–3, 6–11], МГУ имени М.В. Ломоносова [12], АО «ВНИГРИ» [13, 14] и др. — позволило установить следующие их характерные признаки и свойства:

-

1) карбонатно-кремнистый состав отложений и низкое содержание (2–15 %) глинистых минералов, что дает основание не рассматривать эту формацию как «сланцевую»;

-

2) отсутствие традиционных пород-коллекторов;

-

3) отсутствие в этих отложениях корреляционной связи между пористостью и проницаемостью;

-

4) низкие значения проницаемости, не превышающие (0,01–0,1) · 10–3 мкм2;

-

5) наличие подвижных УВ в отложениях дома-никового типа, что определяется наличием зон или областей активной генерации УВ (по данным RockEval, значения Т max > 425°C).

Залежи нефти в отложениях доманикового типа, в отличие от традиционных, не контролируются структурным планом или локальными ловушками и не содержат подошвенных и законтурных вод. Резервуары, вмещающие эти залежи, имеют широкое площадное распространение, приурочены к нефтематеринским толщам, первично обогащенным ОВ, и носят название «протяженных» или «непрерывных» резервуаров (continuous reservoirs). Таким образом, целью региональных поисково-разведочных работ является выделение в разрезе и на площади комплекса отложений доманикового типа, который можно рассматривать как «непрерывный» резервуар, содержащий нефть, и в пределах которого должна проводиться оценка нелокализованных ресурсов УВ категории D1. Учитывая особенности залегания нефти в нетрадиционных резервуарах, при проведении поисковых работ в доманиковых отложениях нет необходимости выявлять локальные ловушки и проводить работы по подготовке их к поисковому бурению. Соответственно не надо оценивать ресурсы категорий Dл и D0. В случае положительного результата при поисковом бурении (получение притока нефти, подтверждающего наличие промышленного скопления УВ) на изученном лицензионном участке в границах прослеживания продуктивных пластов запасы оцениваются по категории С2. В качестве эффективной части разреза доманиковых продуктивных отложений рассматриваются интервалы углеродистых пород, содержащие подвижные УВ.

Доманиковые продуктивные отложения на территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции развиты в составе верхнедевон-турней-ского нефтегазоносного комплекса. Максимальный стратиграфический интервал их распространения во франских и фаменских отложениях характерен для разрезов осевых, прибортовых зон палеопрогибов Камско-Кинельской системы прогибов и внешних зон склонов палеосводов. По направлению к центральным частям палеосводов углеродистые отложения доманикового типа евлановского, ливенского горизонтов франского и фаменского ярусов

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

последовательно замещаются карбонатами склонового и мелководного генезиса.

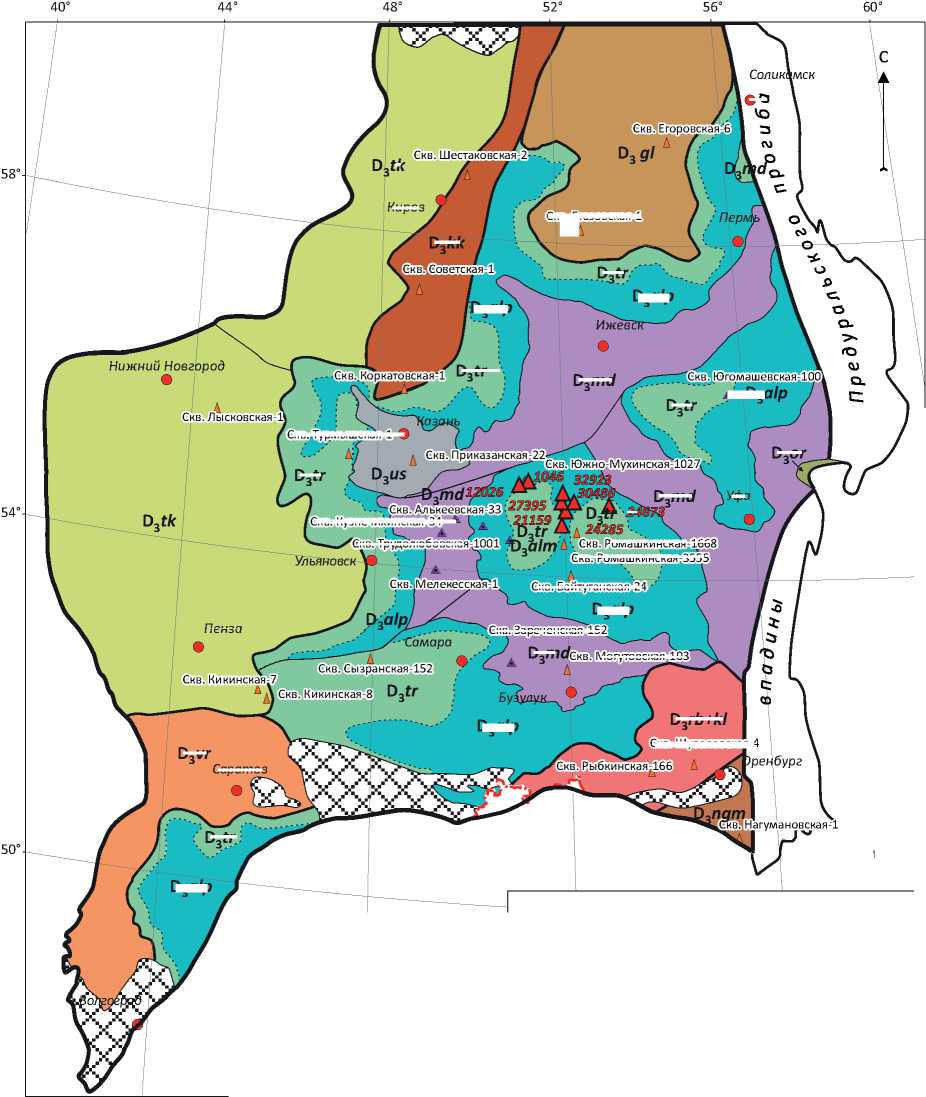

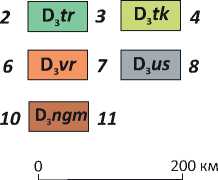

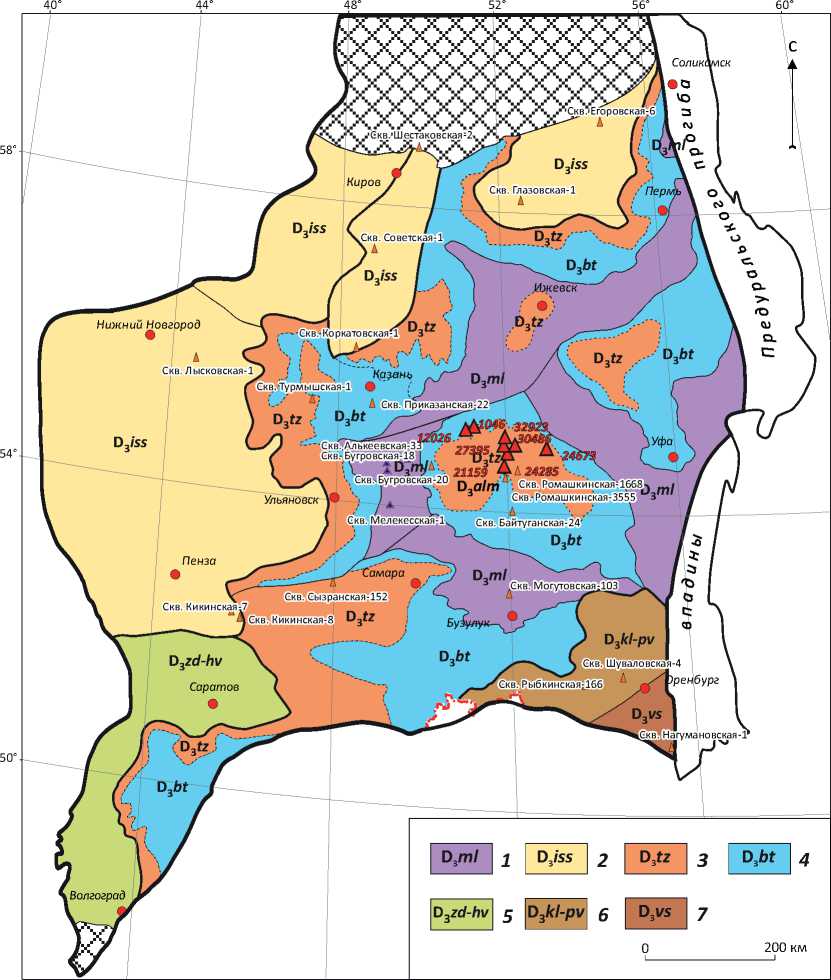

Результаты исследований

В 2017–2018 гг. авторами статьи были проведены исследования по актуализации стратиграфической схемы верхнего девона Волго-Уральского субрегиона. В результате этих работ, а также исследований доманикового комплекса были выделены свиты, содержащие углеродистые отложения дома-никового типа, дана их послойная литологическая и геохимическая характеристика, определен возраст этих отложений в различных структурно-фациальных зонах, выделены комплексы конодонтов, коррелируемых со стандартными конодонтовыми зонами, определен характер взаимоотношений свит с одновозрастными карбонатными отложениями (Унифицированная …, Фортунатова Н.К., Зайцева Е.Л., Кононова Л.И., 2018). В центральной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции отложения доманикового типа распространены в пределах следующих стратиграфических подразделений. Во франском ярусе (рис. 1–4) — в домани-ковом (семилукском) горизонте (доманиковая альметьевская, тлянчи-тамакская свиты) (см. рис. 1); в речицком (мендымском) горизонте (трудолюбов-ская, мендымская свиты); в воронежском (мендым-ском) горизонте (алпаровская, мендымская свиты) (см. рис. 2); в евлановском и ливенском горизонтах (янчиковская, аскынская свиты). В фаменском ярусе (см. рис. 3) — байтуганская и малочеремшанская свиты, включающие: волгоградский, задонский, елецкий горизонты (нижнефаменский подъярус), лебедянский оптуховский и плавский горизонты (среднефаменский подъярус), озерский, хованский, зиганский горизонты (заволжский надгоризонт верхнефаменского подъяруса).

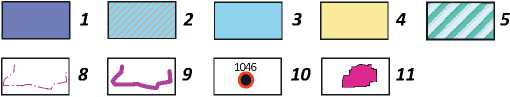

Отложения доманикового типа на рассматриваемой территории Республики Татарстан (см. рис. 4) широко распространены в осевой и прибор-товых зонах Усть-Черемшанского палеопрогиба Камско-Кинельской системы прогибов и в пределах внешних зон склонов Южно-Татарского палеосвода, где они слагают средне-верхнефранский и фаменский интервалы разрезов. Во внутренних зонах склонов палеосвода стратиграфическое распространение углеродистых карбонатно-кремнистых пород ограничено средним и верхним франом, а в центральных частях только доманиковым и речиц-ким горизонтами. Выделение свит углеродистых карбонатно-кремнистых отложений доманикового типа, их детальная стратиграфическая характеристика позволили более точно провести корреляцию разрезов в зонах их замещения мелководными карбонатными комплексами, а также выделить и охарактеризовать участки с однотипным строением разрезов.

Геохимические исследования являются необходимым видом работ при изучении и прогнозе нефтеносности отложений доманикового типа, так как только они позволяют получить прямую информацию о распределении в породах различных форм ОВ и наличии подвижных УВ. С помощью геохимических исследований можно получить информацию для моделирования процессов нефтегазообра-зования и их масштабов в изучаемом регионе, для подсчета запасов и оценки ресурсов УВ в отложениях рассматриваемого типа.

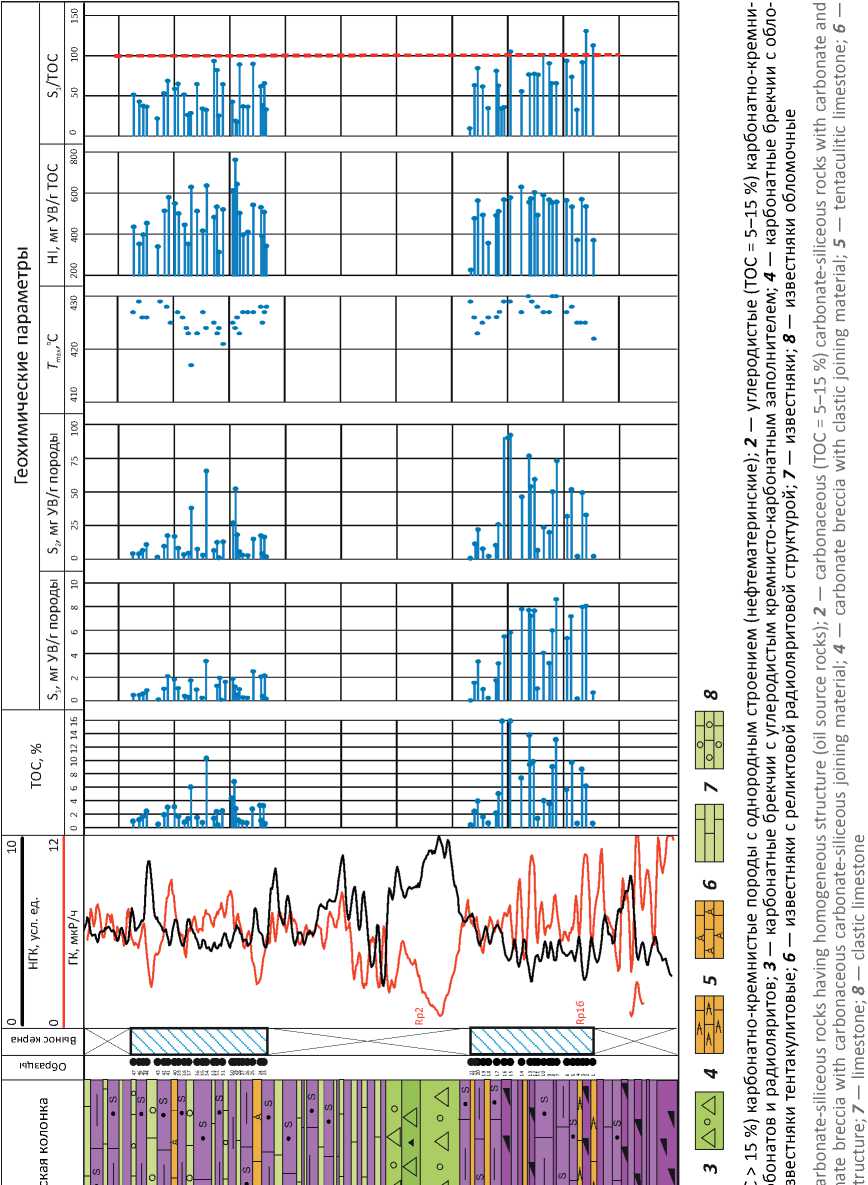

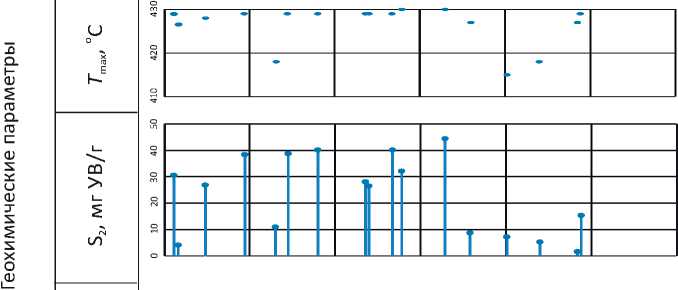

Проведенные геохимические исследования в образцах скважин Березовские-32923, 27395 и Че-ремшано-Бастрыкская-1046, Алькеевская-30486, Азнакаевская-24673, Западно-Коробковская-2258, Архангельская-12026, Мелекесская-1, Южно-Му-хинские-1027, 1080 (рис. 5–7; см. рис. 4) позволили установить следующие характеристики ОВ для этого типа отложений: сапропелевый тип ОВ с содержаниями 0,5–25 %, градации катагенетической преобразованности ОВ МК1–МК2 ( Т мах достигает 425–445 °С, метод Rock-Eval).

Для выделения нефтенасыщенных интервалов в отложениях доманикового типа по данным геохимических исследований керна принято использовать индекс нефтенасыщенности S1/TOC. По современным представлениям граничное значение показателя S1/TOC, превышение которого является признаком нефтенасыщенных интервалов, равно 100 мг УВ/г ТОС, поскольку именно это значение является пороговым для насыщения сорбционной емкости материнского керогена и содержащих его пород для большинства изученных нефтематеринских отложений. Однако допускается, что это значение может меняться в зависимости от зрелости керогена, концентрации Сорг и литологического состава пород. Известно также, что часть свободных относительно высокомолекулярных компонентов нефти может выходить с пиком S2. Оценить содержание таких компонентов в породах можно при сравнении результатов анализа керна методом Rock-Eval и после экстракции. Центральные районы Волго-Уральской нефтегазоносной провинции — Мелекесская впадина, Южно-Татарский свод и северные районы Актаныш-Чишмин-ского прогиба относятся к зонам катагенеза ОВ в отложениях доманикового типа, соответствующего началу МК 1 ( Т мах = 425–435 °С).

Органический углерод (ТОС) отложений дома-никового типа характеризуется высоким генерационным потенциалом (HI) (500–600 мг УВ/г ТОС). Расчеты, основанные на изменении водородного индекса ОВ отложений этого типа, показали, что с ростом катагенеза к середине градации МК1 ОВ на 30 % реализует свой УВ-генерационный потенциал. Однако большая часть продуктов генерации керогена остается внутри толщи, поскольку они в основном представлены относительно высокомолекулярными компонентами нефти.

Зоны высокого катагенеза (МК2 и выше, Т мах > > 440 °С) характеризуются заметным снижением общего содержания ОВ в породах и его генерационного потенциала. В большинстве проанализи-

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

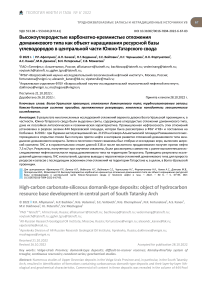

Рис. 1. Карта распространения свит углеродистых пород доманикового типа и синхронных им карбонатных отложений доманикового горизонта Волго-Уральского региона

Fig. 1. Map of occurrence of carbonaceous domanik-type formations and contemporaneous carbonate deposits of the Domanik horizon, Volga-Urals region

Отложения доманикового типа, свиты ( 1 – 3 ): 1 — доманиковая, 2 — тлянчи-тамакская, 3 — алимовская; карбонатные отложения центральных зон палеосводов и их склонов, свиты ( 4 – 7 ): 4 — чепецкая, 5 — семилукская, 6 — шуваловская, 7 — куралинская; 8 — области отсутствия отложений; границы ( 9 – 13 ): 9 — субрегионов, 10 — структурно-фациальных областей, 11 — структурно-фациальных зон, 12 — структурно-фациальных подзон, 13 — Российской Федерации; 14 — скважины, по которым выделены стратотипы свит

Domanik-type deposits, formations ( 1 – 3 ): 1 — Domanik, 2 — Tlyanchi-Tamaksky, 3 — Alimovsky; carbonate deposits of central zones of paleo-arches and their slopes, formations ( 4 – 7 ): 4 — Chepetsky, 5 — Semiluksky, 6 — Shuvalovsky, 7 — Kuralinsky; 8 — areas where the deposits are absent; boundaries ( 9 – 13 ): 9 — subregions, 10 — structural and facies areas, 11 — structural and facies zones, 12 — structural and facies subzones, 13 — Russian Federation; 14 — wells where type sections of the formations are identified

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

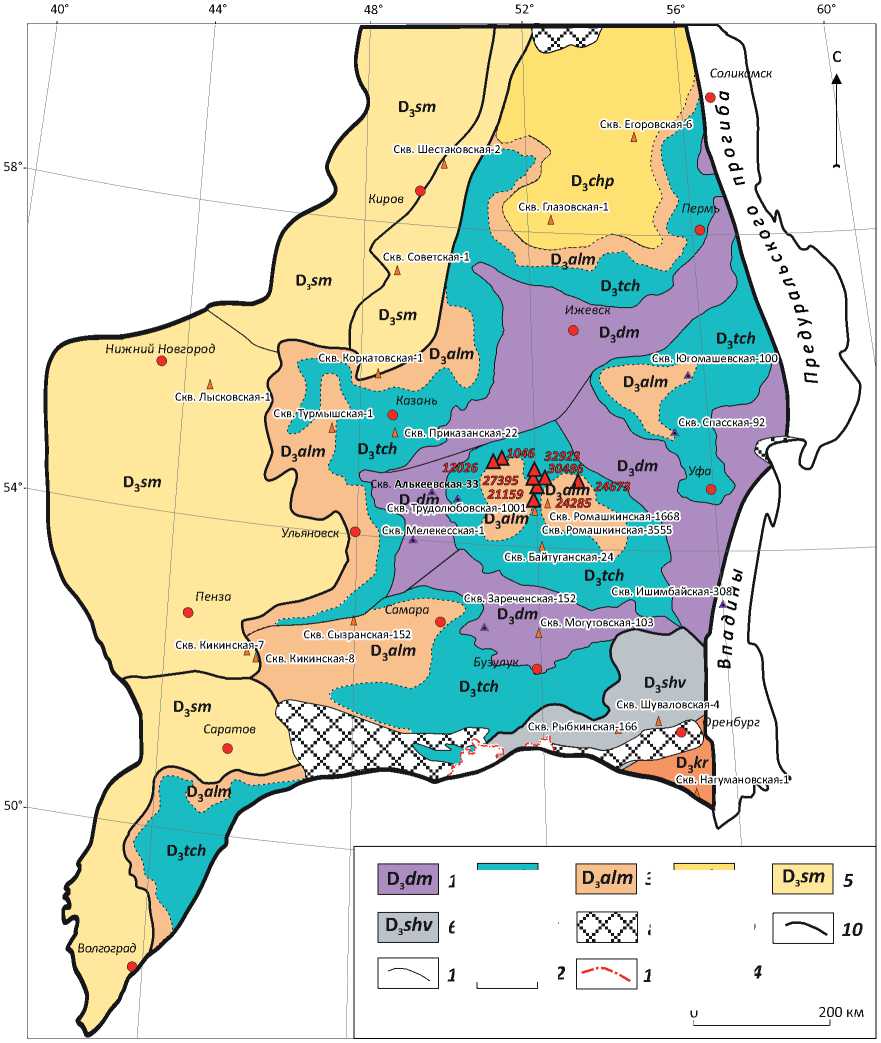

Рис. 2. Карта распространения свит углеродистых пород доманикового типа и синхронных им карбонатных отложений воронежского горизонта Волго-Уральского региона

Fig. 2. Map of occurrence of carbonaceous domanik-type formations and contemporaneous carbonate deposits of the Voronezhsky horizon, Volga-Urals region

tk

Киров

D kk

D alp

D tr

D md

D tr

Скв. Турмышская-1

D or

D tr

Уфа

Пенза

D m

Могутовская-103

D rb+kl

D alp

Скв. Шуваловская-4

D tr

D alp

I 31

Скв. Глазовская-1

Ромашкинская-1668

Скв. Ромашкинская-3555

ькеевская-

Скв. Кузнечихинская-34 Ai

Скв. Трудолюбовская

Скв. Байтуганская-24

D alp

Скв. Зареченская-152

D tr

D alp

D vr

Саратов

D md

D

D3 alp

D3 gl

D rb+kl

D md

D or

D kk

Отложения доманикового типа, свиты ( 1 – 3 ): 1 — мендымская, 2 — алпаровская, 3 — турмышская; карбонатные отложения центральных зон палеосводов и их склонов, свиты ( 4 – 11 ): 4 — токмовская, 5 — коркатовская, 6 — глазовская, 7 — воронежская, 8 — услонская, 9 — орловская, 10 — колганская и рыбкинская, 11 — нагума-новская.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

Domanik-type deposits, formations ( 1 – 3 ): 1 — Mendymsky, 2 — Alparovsky, 3 — Turmyshsky; carbonate deposits of central zones of paleo-arches and their slopes, formations ( 4 – 11 ): 4 — Tokmovsky, 5 — Korkatovsky, 6 — Glazovsky, 7 — Voronezhsky, 8 — Uslonsky, 9 — Orlovsky, 10 — Kolgansky and Rybkinsky, 11 — Nagumanovsky.

For other Legend items see Fig. 1

Рис. 3. Карта распространения свит углеродистых пород доманикового типа и синхронных им карбонатных отложений фаменского яруса Волго-Уральского субрегиона

Fig. 3. Map of occurrence of carbonaceous domanik-type formations and contemporaneous carbonate deposits of the Famennian Stage, Volga-Urals subregion

-

1 — отложения доманикового типа, свита малочеремшанская; карбонатные отложения центральных зон палеосводов и их склонов, свиты ( 2 – 7 ): 2 — иссинская, 3 — туймазинская, 4 — байтуганская, 5 — задонская, елецкая, лебедянская, зимовская, сенновская, хованская, 6 — колганская и переволоцкая, 7 — веселовская.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

-

1 — domanik-type deposits, Malocheremshansky Formation; carbonate deposits of central zones of paleo-arches and their slopes, formations ( 2 – 7 ): 2 — Issinsky, 3 — Tuimazinsky, 4 — Baitugansky, 5 — Zadonsky, Eletsky, Lebedyansky, Zimovsky, Sennovsky, Khovansky, 6 — Kolgansky and Perevolotsky, 7 — Veselovsky.

For other Legend items see Fig. 1

рованных образцов керна из этой зоны катагенеза содержание ТОС редко превышает 10 %. В пределах территории Республики Татарстан, в керне проанализированных скважин, ОВ отложений доманико-вого типа соответствует средней степени катагенеза ( Т мах = 418–430 °С, см. рис. 5–7).

Наиболее сложной задачей при изучении отложений этого типа является выделение в скважинах интервалов углеродистых пород доманикового типа, содержащих подвижные (паравтохтонные) УВ до проведения испытаний в пластах. Для этой цели используются два подхода. Первый — гео-

ТРУДНОИЗВЛЕК АСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

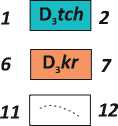

Рис. 4. Расположение анализируемых скважин в пределах Южно-Татарского свода, вскрывших отложения доманикового типа Fig. 4. Location of the wells analysed within the South Tatarsky Arch, which encountered the domanik-type deposits

50 км

-

1 — Камско-Кинельская система прогибов (зона развития отложений доманикового типа в интервале от D3f2 dm до D3 fm 3, свиты: доманиковая, мендымская, аскынская, малочеремшанская); 2 — внешняя зона склона палеосвода (зона развития отложений доманикового типа в интервале от D3f2 dm до D3f3 ev-lv , свиты: тлянчи-тамакская, трудо-любовская, алпаровская, янчиковская); 3 — внутренняя зона склона палеосвода (зона развития отложений дома-никового типа в интервале от D3f2 dm до D3f3 vr , свиты: тлянчи-тамакская, трудолюбовская, алпаровская); 4 — зона развития глинистых пород услонской свиты в верхней части воронежского горизонта; 5 — центральная часть палеосвода с рифовыми постройками (зона развития отложений доманикового типа в интервале от D3f2 dm до D3f3 rc , свиты: альметьевская, трудолюбовская); 6 — зона отсутствия отложений доманикового типа; 7 — разрывные нарушения; 8 — административные границы; 9 — административная граница Республики Татарстан; 10 — скважины Ромашкинского месторождения; 11 — залежь 444 (Березовская площадь)

1 — Kamsky-Kinel’sky system of troughs (zone of the domanik deposits occurrence in the interval from D3f2 dm to D3 fm 3, formations: Domanik, Mendymsky, Askynsky, Malocheremshansky); 2 — outer zone of the paleoarch slope (outer zone of the domanik deposits occurrence in the interval from D3f2 dm до D3f3 ev-lv , formations: Tlyanchi-Tamaksky, Trudolyubovsky, Alparovsky, Yanchikovsky); 3 — inner zone of the paleoarch slope (zone of the domanik deposits occurrence in the interval from D3f2 dm to D3f3 vr , formations: Tlyanchi-Tamaksky, Trudolyubovsky, Alparovsky); 4 — zone of argillaceous Uslonsky rocks occurrence in the upper part of Voronezhsky Horizon; 5 — central part of the paleo-arch with reef buildups (zone of the domanik deposits occurrence in the interval from D3f2 dm to D3f3 rc , formations: Almetievsky, Trudolyubovsky); 6 — zone of the domanik-type deposits absence; 7 — faults; 8 — administrative boundaries; 9 — administrative boundary of the Republic of Tatarstan; 10 — wells of the Romashkovsky field; 11 — pool 444 (Berezovsky area)

химический, проводимый на образцах пород методом Rock-Eval до и после экстракции битумоидов по параметру S1/TOC > 100 мг УВ/г [7].

Второй — по данным геолого-технологических исследований скважин, по аномалии на кривых газового каротажа, связанной с поступлением растворенного в нефти газа при разбуривании интервалов, содержащих потенциально подвижную нефть [2]. Очень важно, что второй подход основывается на прямых признаках наличия подвижной нефти, проявляющихся в скважинных условиях. В скважинах Черемшано-Бастрыкская-1046, Березовские-32923,

27395, Алькеевская-30486, Азнакаевская-24673, Архангельская-12026 (см. рис. 4) отложения дома-никового типа франского яруса охарактеризованы керном в интервале развития трудолюбовской свиты речицкого горизонта и алпаровской свиты воронежского. Приведем послойное описание строения этих свит в разрезе скв. Березовская-32923, наиболее охарактеризованном керном (см. рис. 5).

Трудолюбовская свита , речицкий горизонт (интервал глубин 1842,3–1855,5). Нижняя граница трудолюбовской свиты проведена на глубине 1855,5 м по подошве карбонатного пласта, соответ-

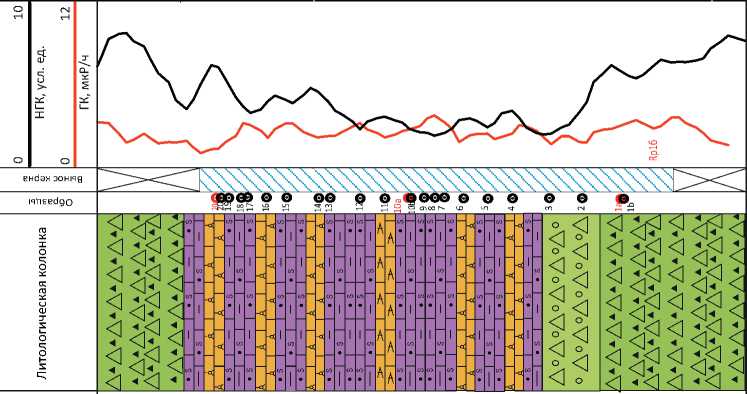

Рис. 5. Геолого-геохимический разрез средне-верхнефранских отложений скв. Березовская-32923

Fig. 5. Geological and geochemical cross-section of the Middle-Upper Frasnian deposits, Berezovskaya-32923 well

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

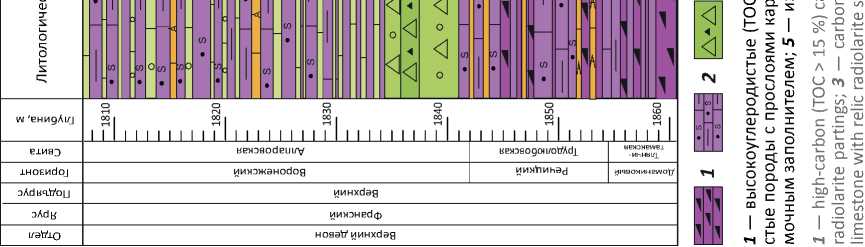

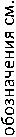

Рис. 6. Геолого-геохимический разрез верхнефранских отложений скв. Алькеевская-30486

Fig. 6. Geological and geochemical cross-section of the Upper Frasnian deposits, Alkeevskaya-30486 well

|

|_ со g |

|||||||||||||

|

с/Г |

г |

Т |

|||||||||||

|

— |

|||||||||||||

|

и О н |

|||||||||||||

|

г |

Г |

1 |

Т 1 |

|

w ‘енидАщ |

। । । ?l । । । । । । । । । eI |

|

ехиаэ |

HBHsgodBuirv |

|

XHoandoj |

иияэжанодод |

|

□Adb^Vou |

иинхдед |

|

□Ad в |

HHM3HBd0 |

|

i/aVxQ |

Hoastf HHHxdeg |

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

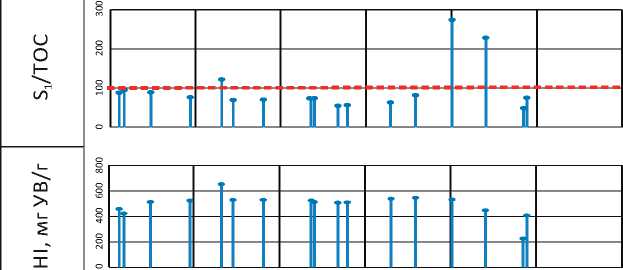

Рис. 7. Геолого-геохимический разрез средне-верхнефранскиих отложений скв. Архангельская-12026

Fig. 7. Geological and geochemical cross-section of the Middle-Upper Frasnian deposits, Arkhangelskaya-12026 well

s

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

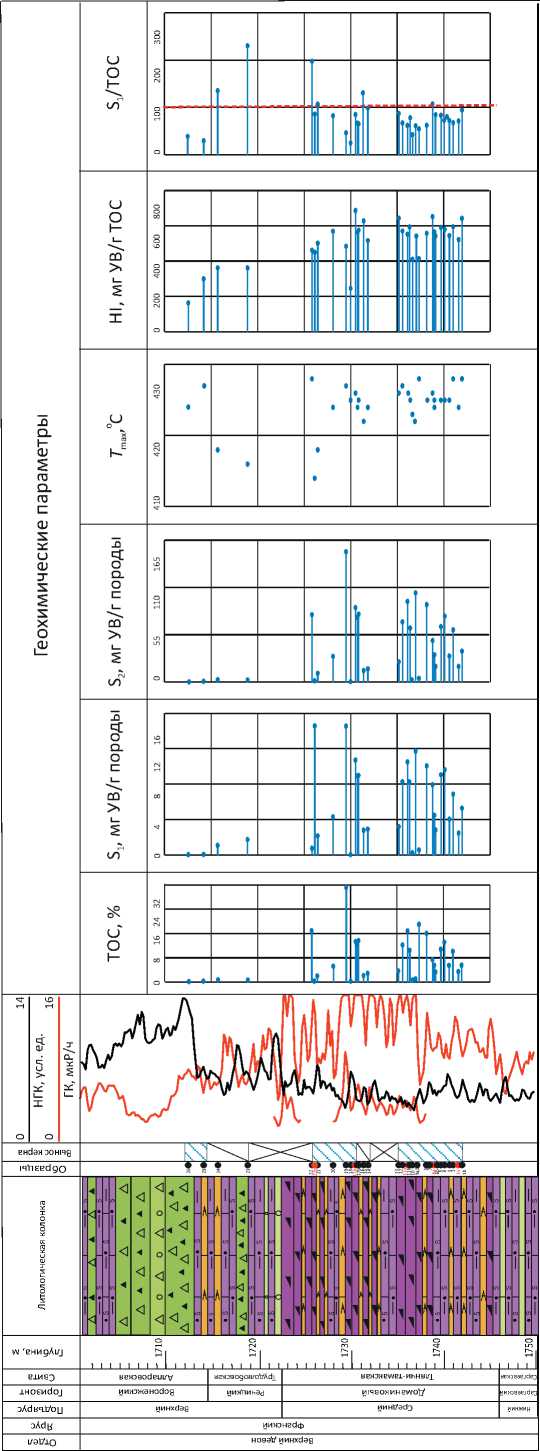

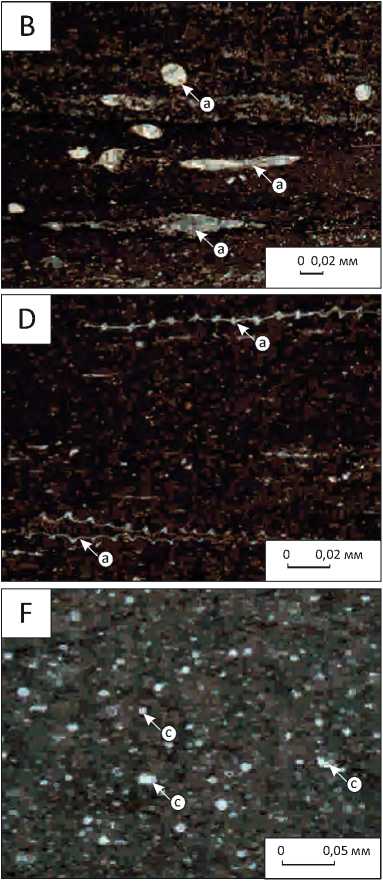

Рис. 8. Литологические типы пород доманикового комплекса скв. Березовская-32923 (фото шлифов, николи II)

Fig. 8. Lithological types of the rocks of the Domanik sequence, Berezovskaya-32923 well (photo of thin sections, II nicols)

A–D — трудолюбовская свита: A — высокоуглеродистая карбонатно-кремнистая сланцеватая порода, вторично окремненная, с реликтами остатков тентакулитов, глубина 1850,7 м (Сорг — 9,7 %), пачка 2; B — высокоуглеродистая карбонатно-кремнистая сланцеватая порода с перекристаллизованными остатками раковин тентакулитов и микролинзами тонкокристаллического карбоната, глубина 1846,4 м (Сорг — 7,4 %); C — известняк углеродистый тентакулитовый, глубина 1852,9 м (Сорг — 0,6 %); D — высокоуглеродистая карбонатно-кремнистая сланцеватая порода с остатками тентакулитов, глубина 1844,35 м (Сорг — 5,1 %); E–F — алпаровская свита: E — высокоуглеродистая карбонатно-кремнистая сланцеватая порода с перекристаллизованными остатками тентакулитов и мелкими включениями кристаллического кальцита, глубина 1823,9 м (Сорг — 3,3 %); F — известняк углеродистый, неравномерно окремненный, микрокристаллический, с реликтовой структурой радиолярита, глубина 1812,15 м (Сорг — 1 %): a — реликты тентакулитов, b — включения кристаллического кальцита, c — реликты радиолярий

A–D — Trudolyubovsky Formation: A — high-carbon carbonate-siliceous shaly, secondarily silicified, with tentaculite remain ghosts, depth 1850.7 m (Сorg — 9.7 %), member 2; B — high-carbon carbonate-siliceous shaly rock with recrystallized remains of tentaculite shells and microlenses of finely crystalline carbonate, depth 1846.4 m (Сorg — 7.4 %); C — carbonaceous tentaculitic limestone, depth 1852.9 m (Сorg — 0.6 %); D — high-carbon carbonate-siliceous shaly rock with tentaculite remains, depth 1844.35 m (Сorg — 5.1 %); E–F — Alparovsky Formation: E — high-carbon carbonate-siliceous shaly rock with recrystallized remains of tentaculites and small inclusions of crystalline calcite, depth 1823.9 m (Сorg — 3.3 %); F — carbonaceous limestone, non-uniformly silicified, microcrystalline, with relic radiolarite structure, depth 1812.15 m (Сorg — 1 %): a — tentaculite ghosts, b — inclusions of crystalline calcite, c — radiolaria ghosts

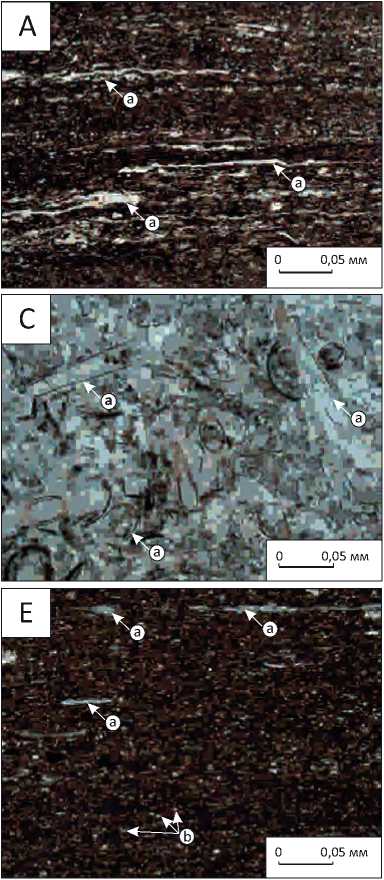

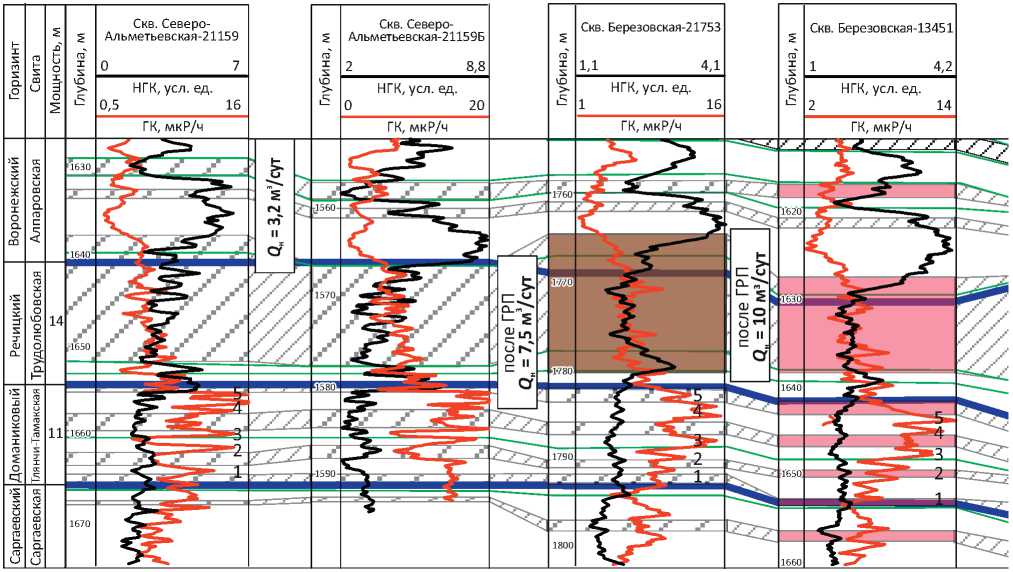

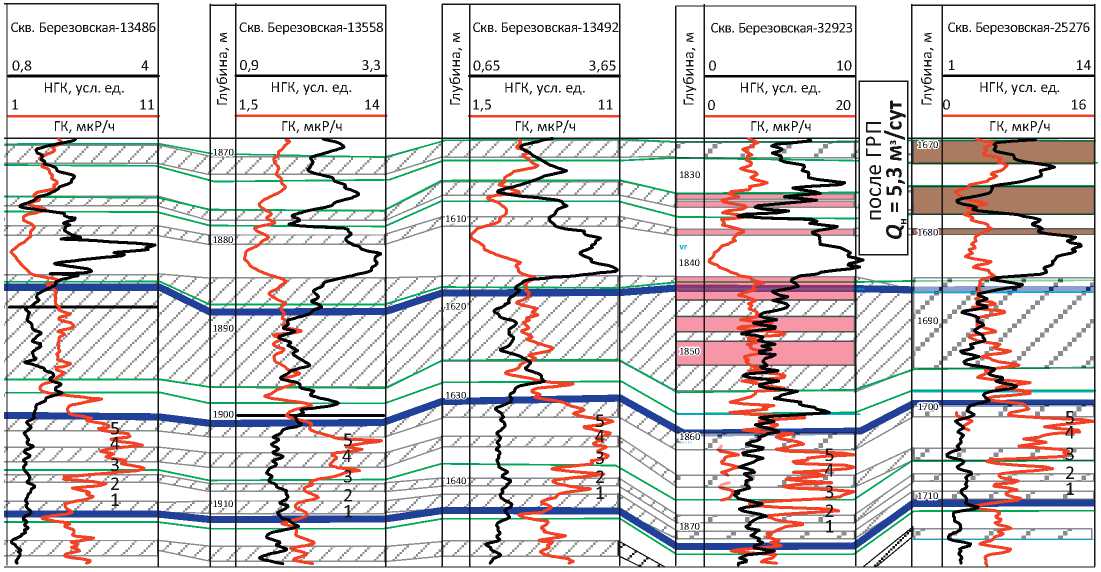

Рис. 9. Схема сопоставления скважин Северо-Альметьевской и Березовской (залежь 444) площадей Ромашкинского месторождения

Fig. 9. Correlation scheme of wells from North Almetievsky and Berezovsky (pool 444) areas of the Romashkinsky field

1 — приток нефти по результатам испытаний, гидроразрыв пласта; 2 — нефтенасыщенные интервалы по результатам интерпретации С/О-каротажа; 3 — перспективные интервалы по сопоставлению скважин; 4 — линии корреляции; 5 — границы горизонтов; 6 — индекс горизонта; 7 — пласты, соответствующие этапам накопления повышенных концентраций Сорг

1 — oil inflow according to test results, hydraulic fracturing; 2 — oil saturated intervals according to C/O logging data interpretation; 3 — promising intervals according to well correlation; 4 — tracing lines; 5 — boundaries of horizons; 6 — index of horizon; 7 — layers corresponding to the respective stages of accumulation of higher Сorg concentration ствующего реперу Rp 1б непосредственно над пачкой высокоуглеродистых карбонатно-кремнистых пород, характеризующейся высокими значениями гамма-активности, залегающей в кровле тлянчи-та-макской свиты доманикового горизонта. Верхняя граница свиты проведена на глубине 1908,35 м по подошве карбонатного пласта, залегающего непосредственно под карбонатным репером Rp 2 (см. рис. 5). По данным керна и ГИС, в составе свиты выделяется три пачки.

Первая пачка (интервал глубин 1853,5– 1855,5 м) керном не охарактеризована. По данным каротажа, сложена углеродистыми известняками с прослоями высокоуглеродистых карбонатно-кремнистых пород.

Вторая пачка (интервал глубин 1844,9–1853,5 м) охарактеризована керном. Пачка представлена высокоуглеродистыми карбонатно-кремнистыми породами (рис. 8 A, B) с тонкими (до 1 см) прослоями радиоляритов и тентакулитовых известняков (см. рис. 8 C). Мощность последних изменяется от

0,5 до 10 см. Прослои распределены неравномерно и составляют до 20 % пачки. Породы послойно окремнены. Содержание Сорг в среднем меняется от 5,68 до 9,86 % (см. рис. 5), в отдельных прослоях содержание Сорг достигает 13,82-16,07 %. По результатам геохимических исследований в толще отмечаются следы перемещения УВ, признаком чего являются повышенные относительно соседних интервалов значения параметра S1/TOC, не всегда превышающие 100 мг УВ/г ТОС, но близкие к этому значению. В некоторых образцах значения Т мах заметно понижены, а HI повышены, что свидетельствует о возможном присутствии в породе свободных высокомолекулярных УВ, выходящих с пиком S2.

Третья пачка (интервал глубин 1842,3–1844,9 м) сложена углеродистыми породами (см. рис. 8 D) с микроскопически тонкими прослоями радиоляритов, а также линзами и прослоями (до 10 см) тента-кулитовых и микрокристаллических известняков. Породы сильно и неравномерно окремнены, в результате чего общее содержание в них Сорг состав-

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Рис. 9, окончание

Fig. 9, end.

ляет 2,8–5,07 % в углеродистых карбонатно-кремнистых породах и только 0,4–1,6 % в прослоях известняков.

По литологическому составу, значениям общего содержания Сорг и присутствию в разрезе интервалов с подвижными УВ отложения трудолюбовской свиты отнесены к нетрадиционным источникам УВ доманикового типа.

Алпаровская свита охарактеризована керном в интервале глубин 1841,9–1842,3 и 1811,3– 1823,8 м. Нижняя граница свиты проведена на глубине 1842,3 м в подошве тентакулитовых известняков, содержащих прослои углеродистых карбонатно-кремнистых пород. Верхняя граница (глубина 1805 м) свиты проводится в основании пласта тентакулитовых углеродистых известняков. В составе свиты выделяется шесть пачек. Первая пачка (интервал глубин 1841,9–1842,3 м) представлена известняками тентакулитовыми с тонкими (1–2 см) прослоями углеродистых карбонатно-кремнистых пород. На диаграммах ГИС эта маломощная пачка характеризуется повышенными значениями гамма-активности нефтегазоносного комплекса по сравнению с нижележащими породами трудолю-бовской свиты.

Вторая пачка (интервал глубин 1841–1841,9 м) керном не охарактеризована. По данным каротажа, интервал сложен высокоуглеродистыми карбонатно-кремнистыми породами с прослоями известняков и радиоляритов.

Третья пачка (интервал глубин 1834,4–1841 м) керном не охарактеризована. На каротажных кривых пачке соответствует так называемый воронежский репер, представленный в разрезах этой структурно-фациальной зоны (см. рис. 4) известняковой конгломератобрекчией со слабоуглеродистым карбонатным заполнителем, с прослоями высокоуглеродистых карбонатно-кремнистых пород.

Четвертая пачка (интервал глубин 1820,81834,4 м) охарактеризована керном только в верхней части, где она представлена тонким переслаиванием высокоуглеродистых карбонатно-кремнистых

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES пород с единичными маломощными (до 10 см) линзами известняков (см. рис. 8 E). Содержание Сорг (ТОС) изменяется от 0,6 до 3,32 %.

Пятая пачка (интервал глубин 1814,3– 1820,8 м) — тонкое переслаивание (0,05-0,2 м) высокоуглеродистых карбонатно-кремнистых пород, обломочных микрозернистых известняков и радиоляритов. Известняки слагают линзовидные прослои и линзы. Участками породы имеют брекчиевидную структуру. Значения Сорг (ТОС) в высокоуглеродистых породах изменяется от 4,42 до 10,33 %, в прослоях известняков и радиоляритов — от 0,76 до 2,51 %.

Шестая пачка (интервал глубин 1805–1814,3 м) сложена высокоуглеродистыми карбонатно-кремнистыми породами с прослоями тентакулитовых и микрокристаллических известняков с реликтовой радиоляриевой структурой (см. рис. 8 F). Содержание Сорг (ТОС) изменяется от 0,5 до 2,45 %.

Тлянчи-тамакская свита (доманиковый горизонт) охарактеризована наиболее представительным керном в скв. Архангельская-12026 (см. рис. 6). Здесь, в интервале глубин 1722–1746 м, развиты высокоуглеродистые тонкослоистые, сланцеватые карбонатно-кремнистые породы с содержанием Сорг (ТОС) от 8 до 32 %. Несмотря на высокие содержания Сорг, наблюдается отсутствие в них интервалов развития подвижных УВ (S/TOC > 100), за исключением самой верхней части свиты.

Изучение разрезов трудолюбовской и алпа-ровской свит в скважинах Ромашкинского месторождения (32923, 30486, 24673, 12026, 27395, 1046) позволило обосновать наличие отложений дома-никового типа с содержаниями Сорг от 0,5 до 30 %. Судя по Т мах (Rock-Eval), зрелость Ов верхнедевонских отложений в пределах Южно-Татарского свода соответствует верхам главной зоны нефтеобразо-вания. Несмотря на невысокую зрелость ОВ, признаки перемещения свободных УВ внутри толщи отмечаются практически во всех изученных разрезах скважин. Интервалы развития трудолюбовской и алпаровской свит в пределах Южно-Татарского свода характеризуются чрезвычайной выдержанностью на площади строения разрезов: последовательностью литологических типов пород, толщинами пластов и пачек, геохимическими параметрами, низкими значениями пористости, отсутствием взаимозависимости пористости и проницаемости.

Нефтеносность трудолюбовской и алпаровской свит в пределах Ромашкинского месторождения доказана (кроме положительных геохимических характеристик) испытаниями в открытом стволе и колонне. Наличие притоков нефти от 0,1 до 5,3 и 10 м3/сут свидетельствует об их промышленной нефтеносности.

В июне-августе 2018 г. на Северо-Альметьевской площади Ромашкинского месторождения пробурена эксплуатационная скв. 21159 на продуктивные отложения кыновского и пашийского горизонтов. При бурении скважины в интервале глубин 1630-1632 м в промывочной жидкости наблюдались признаки УВ. При забое 1646 м в открытом стволе выполнено испытание КИИ-146 интервала 1580–1646 м верхнефранских отложений. При испытании поднято в трубах 8,8 м3 жидкости, из них 3,7 м3 нефти плотностью 0,980 г/см3 при средней депрессии 12,1 МПа. Сопоставление разрезов тлянчи-тамакской, трудолюбовской и алпаровской свит (средний - верхний фран) в пределах площадей Ромашкинского месторождения, иллюстрирующее прослеживание продуктивных интервалов по результатам интерпретации данных ГИС и испытаний, показано на рис. 9.

По результатам испытания скв. 21159 было принято решение о бурении скважины-дублера 21159Б с отбором керна в нефтеперспективных интервалах и с горизонтальным окончанием по тлянчи-тамак-ской и трудолюбовской свитам (средний – верхний фран). Проведенные литолого-петрографические, геохимические и петрофизические исследования керна показали, что разрез сложен высокоуглеродистыми карбонатно-кремнистыми сланцеватыми породами с содержанием Сорг (ТОС) от 0,5 до 40 %, породы отличаются низкими значениями пористости и отсутствием зависимости между пористостью и проницаемостью. Вышеперечисленные признаки позволяют уверенно отнести эти отложения к дома-никовому типу.

В результате испытания в горизонтальном стволе после кислотного продавливания получен приток нефти 7,5 м3/сут.

Заключение

Проведенное сопоставление разрезов скважин на Северо-Альметьевской площади 21159 и 21159Б с залежью 444 Березовской площади, поставленной на баланс в качестве нетрадиционной (скв. 21753, 13451, 13486, 13558, 13492, 32923, 25276) (см. рис. 9), позволило сделать вывод о том, что залежь, установленная в скважинах 21159 и 21159Б, как и залежь 444, находится в углеродистых карбонатно-кремнистых породах трудолюбовской и алпаровской свит, характеризует единый протяженный резервуар в пределах центральной части Южно-Татарского свода, запасы которого относятся к нетрадиционному типу. Таким образом, в пределах центральной части Южно-Татарского свода в разрезах большого числа скважин установлено наличие продуктивных отложений доманикового типа с общими содержаниями Сорг от 0,5 % и более в следующих интервалах разрезов: в тлянчи-тамакской свите (доманиковый горизонт, средний фран), в трудолюбовской свите (ре-чицкий горизонт, верхний фран) и в алпаровской свите (воронежский горизонт, верхний фран).

При проведении дополнительных геолого-разведочных работ отложения доманикового типа могут стать существенным источником наращивания ресурсной базы УВ в центральной части ЮжноТатарского свода.

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Список литературы Высокоуглеродистые карбонатно-кремнистые отложения доманикового типа как объект наращивания ресурсной базы углеводородов в центральной части южно-татарского свода

- Фортунатова Н.К., Варламов А.И., Канев А.С., Пороскун В.И., Баранова А.В., Бушуева М.А. Строение и оценка перспектив нефтеносности углеродистых карбонатно-кремнистых отложений доманикового типа Волго-Уральской НГП // Геология и геофизика. -2021. - Т. 62. - № 8. - С. 1132-1154. DOI: 10.15372/GiG2021131.

- Варламов А.И., Петерсилье В.И., Пороскун В.И., Фортунатова Н.К., Комар Н.В., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г. Методика оценки запасов нефти в отложениях доманикового типа // Геология нефти и газа. - 2017. - № 5. - С. 51-65.

- Варламов А.И., Петерсилье В.И., Пороскун В.И., Фортунатова Н.К., Комар Н.В., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г. Временные методические рекомендации по подсчету запасов нефти в доманиковых продуктивных отложениях // Недропользование XXI век. - 2017. -Т. 67. - № 4. - С. 104-115.

- Хисамов Р.С., Губайдуллин А.А., Базаревская В.Г., Юдинцев Е.А. Геология карбонатных сложно построенных коллекторов девона и карбона Татарстана. - Казань: Фэн, 2010. - 283 с.

- Хисамов Р.С., Базаревская В.Г., Михайлова О.В., Подовалов В.Б. Доманиковые продуктивные отложения Татарстана — аналог "сланцевых плеев" США // Недропользование XXI век. - 2016. - Т. 60. - № 3. - С. 82-91.

- Варламов А.И., Мельников П.Н., Пороскун В.И., Фортунатова Н.К., Петерсилье В.И., Иутина М.М., Дахнова М.В., Виценов-скийМ.Ю., Канев А.С., Соболева Е.Н., Шаломеенко А.В. Результаты изучения и перспективы освоения нетрадиционных залежей нефти в высокоуглеродистых карбонатно-кремнистых отложениях доманиковой формации Волго-Уральской провинции // Геология нефти и газа. - 2020. - № 6. - С. 33-52. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-6-33-52.

- Дахнова М.В., Киселева Ю.А., Можегова С.В., Пайзанская И.Л. Задачи геохимических исследований для оценки перспектив нефтеносности отложений доманикового и баженовского типов // ВНИГНИ-65. Люди, результаты и перспективы. - М.: ФГБУ «ВНИГНИ», 2018. - 520 с.

- Дахнова М.В., Можегова С.В., Назарова Е.С. Методы органической геохимии в связи с изучением проблемы нефтегазоносности доманикитно-доманикоидных толщ // Геология нефти и газа. - 2013. - Специальный выпуск, октябрь. - С. 108-113.

- Фортунатова Н.К., Зайцева Е.Л., Бушуева М.А. и др. Унифицированная субрегиональная стратиграфическая схема верхнедевонских отложений Волго-Уральского субрегиона. Объяснительная записка. - М.: ВНИГНИ, 2018. - 63 с.

- Фортунатова Н.К., Зайцева Е.Л., КононоваЛ.И., БарановаА.В., Бушуева М.А., МихееваА.И., Афанасьева М.С, Обуховская Т.Г. Литолого-фациальная и биостратиграфическая характеристика верхнедевонских отложений опорной скважины 1 Мелекесская (Мелекесская впадина, Волго-Уральская область) // Бюллетень московского общества испытателей природы. Отдел геологический. - 2018. - Т. 93. - Вып. 5-6. - С. 3-49.

- Фортунатова Н.К., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г., Канев А.С., Баранова А.В., Асташкин Д.А., Дахнова М.В., Мирнов Р.В. Обоснование методики комплексного изучения отложений доманикового типа по материалам новых скважин Ухтинского района (Южный Тиман) // Геология нефти и газа. - 2020. - № 4. - С. 45-64. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-4-45-64.

- Ступакова А.В., Калмыков Г.А., Коробова Н.И., Фадеева Н.П., Гатовский Ю.А., Суслова А.А., Сауткин Р.С., Пронина Н.В., Большакова М.А., Завьялова А.П., Чупахина В.В., Петракова Н.Н., Мифтахова А.А. Доманиковые отложения Волго-Уральского бассейна - типы разреза, условия формирования и перспективы нефтегазоносное // Георесурсы. - 2017. - № S. - С. 112-124. DOI: 10.18599/grs.19.12.

- Прищепа О.М., Аверьянова О.Ю., Ильинский А.Л., МорариуД. Нефть и газ низкопроницаемых сланцевых толщ - резерв сырьевой базы углеводородов России // Сер. Труды ВНИГРИ: сб. науч. тр. - СПб.: ФГУП «ВНИГРИ», 2014. - 323 с.

- Прищепа О.М., Суханов А.А., Макарова И.Р. Подходы к оценке доманиковых отложений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции как нетрадиционных источников углеводородов [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. -2014. - Т. 9. - № 4. - Режим доступа: https://ngtp.ru/rub/12/46_2014.pdf (дата обращения 09.07.2022).