Высшее образование: общественное или частное благо?

Автор: Айтач Дениз, Гергерлиоглу Уфук

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Мировой опыт

Статья в выпуске: 2 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Социальная польза высшего образования является одной из важнейших причин его финансирования за счет государственных средств. Однако в контексте либеральной экономической политики восприятие образования как частного блага и, следовательно, необходимость обеспечения его рынком привели к уменьшению доли государства в сфере высшего образования во многих странах. В связи с этим цель исследования - определить, как студенты, обучающиеся в государственных университетах и университетах, спонсируемых фондами, воспринимают университетское образование - как общественное или частное благо. В некотором смысле работа направлена на изучение влияния различных методов финансирования на восприятие студентами высшего образования как общественного блага. Результаты опроса студентов протестированы в рамках метода моделирования структурными уравнениями. Выдвинутые гипотезы подтвердились. Исследование показало, что все студенты вузов, различающихся по способу финансирования, воспринимают высшее образование как общественное благо.

Высшее образование, общественное благо, внешние эффекты, социальная выгода, частная выгода, моделирование структурными уравнениями

Короткий адрес: https://sciup.org/147240809

IDR: 147240809 | УДК: 316:378 | DOI: 10.15838/esc.2023.2.86.10

Текст научной статьи Высшее образование: общественное или частное благо?

Право на образование, утвержденное в соответствии с национальным и международным законодательством, впервые было определено во Всеобщей декларации прав человека в 1948 году1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1996 г.)2, Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.)3 и Европейская конвенция по правам человека (1952 г.)4 также определяют образование как право человека. На сегодняшний день 160 стран являются участниками Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, которая была подписана 14 декабря 1960 года. В ней подчеркивается, что образование – не роскошь, а основное право человека, и государство должно взять на себя обязательства по его защите, обеспечивать бесплатное и обязательное образование, избегать дискриминации и способствовать созданию равных возможностей для получения гражданами образования. Кроме того, Конвенция устанавливает условия для обеспечения высшего образования с учетом индивидуальных способностей, доступного для всех.

В то время как эти международные соглашения укрепляли общественный аспект обра- зования, политика либерализации привела к постепенному уменьшению доли государства в сфере образования. Таким образом, высшее образование стало определяться как платная услуга (Tilak, 2008), а его доступность в контексте рыночных отношений стала доминирующей точкой зрения из-за преимуществ, которые оно приносит обществу (Brown, 2015a). В результате высшее образование было либерализовано, на рынок вышли частные университеты, а расходы домохозяйств выросли из-за сокращения средств, выделяемых государством на высшее образование (Pusser, 2006). Однако социальная выгода, обеспечиваемая высшим образованием, является существенной проблемой, ограничивающей его коммерциализацию (McMahon, 2009).

Неоклассическая экономическая теория предписывает вмешательство государства в функционирование рынка в случае внешних эффектов, которые называет одним из провалов рынка. С другой стороны, образование приобретает свойство общественного блага из-за того, что его польза рассеивается в обществе, иными словами, из-за внешних эффектов. Тем не менее, несмотря на положительные внешние эффекты, государственное финансирование образования и, соответственно, высшего образования было ограничено в мире в целом и Турции в частности в рамках либеральной политики, проводимой после 1980 года.

В Турции доля молодого населения в возрасте 15–24 лет в общей численности населения составляет 15,6%; 7 млн молодых людей получают высшее образование. По состоянию на 2021 год в Турции 207 университетов, 129 из них являются государственными, а 78 финансируются за счет фондов («фондовые» университеты).

Хотя в государственных университетах существует студенческий взнос (как правило, ниже 10%), их финансирование в значитель- ной степени осуществляется из государственных источников. «Фондовый» вуз определяется как университет и институт высоких технологий, созданный фондами и факультетами, институтами, колледжами, профессиональными колледжами, консерваториями, научно-исследовательскими прикладными центрами и профессиональными колледжами, которые не связаны с университетом или институтом высоких технологий, при условии, что они не предназначены для получения прибыли. В «фондовых» вузах финансирование обеспечивается за счет доходов фонда, платы за обучение (плата за пользование) и государственной помощи. По состоянию на 2020 год доля стипендиатов в «фондовых» университетах была увеличена до 15%, и студенты, успешно сдавшие вступительные экзамены, могут воспользоваться различными стипендиями.

Статья 42 Конституции Турецкой Республики гласит: никто не может быть лишен права на образование и профессиональную подготовку. Ранее высшее образование в Турции полностью финансировалось государством, а в 1986 году был основан первый «фондовый» университет. В рамках либеральной политики доля «фондовых» вузов со временем увеличилась, составив в 2022 году 37% от количества всех университетов.

Поскольку «фондовые» вузы взимают плату за обучение, то воспользоваться их услугами могут в основном люди со средним и выше среднего уровнем дохода.

Статус общественного блага приписывается образованию, и высшему образованию в частности, вследствие положительных внешних эффектов. Этому вопросу посвящены различные исследования. В настоящее время некоторые авторы в рамках новых подходов трактуют образование как общественное благо (Samuelson, 1954). В других работах утверждается, что образование не является общественным благом, т. к. обладает характеристиками соперничества и исключения (Kaul, Mendoza, 2003). Хотя предпочтения политических сил ограничивают участие государства в экономике и, соответственно, в сфере высшего образования, мнение студентов об общественном аспекте высшего образования должно иметь существенное значение.

Есть теоретические исследования, в рамках которых обсуждается вопрос, является ли образование общественным благом, а также практические работы, определяющие, каким видом блага общество считает высшее образование. Был сделан вывод о том, что на восприятие образования влияют различные демографические факторы5 (Immerwahr, Foleno, 2000; Baum et al., 2013).

В связи с тем, что согласно национальным и международным конвенциям образование было признано основным правом человека, а не роскошью, поощряется равенство возможностей людей в данной области. Однако параллельно с уменьшением участия государства более значительная часть доходов домохозяйства должна была направляться на образование. Такая ситуация, с одной стороны, нарушает равенство возможностей в сфере образования; с другой стороны, может негативно сказаться на общественной выгоде. По этой причине важно, воспринимают ли студенты университетов образование как государственную или частную собственность.

Наше исследование направлено на то, чтобы определить, как студенты, обучающиеся в государственных и «фондовых» университетах, воспринимают университетское образование – как общественное или частное благо. В некотором смысле мы пытаемся выяснить влияние различных методов финансирования высшего образования на восприятие студентами высшего образования как общественного блага. Таким образом, работа поможет определить, как студенты высших учебных заведений оценивают изменение доли участия государства в сфере высшего образования.

Образование в контексте общественных благ и внешних эффектов

Существует множество исследований о том, в какую группу следует включать образовательные услуги при классификации частных и общественных благ. В таких работах образование описывается как общественное благо, полуобщественное благо и частное благо. Причиной этого служат различия во взглядах на определение общественных благ. Совре- менная теория общественных благ основана на описании, приведенном в (Samuelson, 1954), согласно которому их характеристики должны включать отсутствие соперничества между людьми в потреблении благ. Другими словами, предельные издержки товара должны быть равны нулю, а выгода от блага не может быть отнята у дополнительного пользователя (Musgrave, 1959). В данной классификации общественных благ, ограниченной этими двумя характеристиками, образование может быть определено как частное благо, т. к. его выгода не распространяется на всех и в его потреблении отсутствует соперничество. В работе (Malkin, Wildavsky, 1991) обращается внимание на то, что благо, которое классифицируется как общественное в одном обществе, может быть частным в другом обществе, и определяет это само общество. В (Kaul, Mendoza, 2003) утверждается, что нельзя классифицировать общественные блага исключительно в соответствии с критериями, сформулированными Samuelson. С точки зрения общества блага могут оцениваться по-разному, несмотря на их основные характеристики, и классифицироваться как частные или общественные в зависимости от политических предпочтений. В связи с этим Kaul и Mendoza поместили образование в разные категории благ, рассматривая его как частное благо и как право человека, а также как общественное благо вследствие положительных внешних эффектов, создаваемых образованными людьми, и потому что вклад образованных людей в экономический рост и развитие является более продуктивным (Kaul, Mendoza, 2003). В этой классификации основным отличительным элементом, позволяющим охарактеризовать образовательные услуги как частное, так и общественное благо, выступает их положительный внешний эффект, т. е. неком-пенсируемый результат деятельности индивида, влияющий на благополучие другой стороны. Поскольку внешние эффекты являются своего рода побочным продуктом любой деятельности (Tullock, 2011), частный сектор не будет предлагать их бесплатно или нести их расходы. Следовательно, производство таких товаров и услуг должно обеспечиваться государственным сектором (Batirel, 1990). Рассмотрим внешние эффекты образования.

Преимущества, обеспечиваемые образованием, и положительные внешние эффекты

Из-за положительных внешних эффектов образование было тесно связано с общественными интересами от классической экономической теории до наших дней. В работе (Marshall, 1890) образование рассматривается как национальная инвестиция. Кроме того, в теориях эндогенного роста образование является важным компонентом экономического развития (Neira et al., 1990). Параллельно с этими взглядами во многих исследованиях обсуждались индивидуальные и социальные преимущества образования под разными названиями (Weisbrod, 1964; Bowen, 1988; Baum, Payea, 2004; Tilak, 2008). В работе (Mignat, Tan, 1996), подробно описывающей выгоды и затраты на образование, рассматриваются разрозненные выгоды и затраты на образование в индивидуальном и общественном плане. Как показано в таблице 1 , индивидуальные затраты на образование анализируются как прямые и косвенные затраты. Прямые индивидуальные затраты включают плату за обучение, книги и т. д., а также транспортные расходы; индивидуальные косвенные затраты состоят из заработной платы, не полученной из-за того, что человек не работал, т. к. проходил обучение. Социальные затраты на образование возникают в результате финансирования услуг за счет налогов.

Mignat и Tan (Mignat, Tan, 1996) связали индивидуальную выгоду от образования с подзаголовками B1 и B2, а социальную выгоду – с подзаголовками B3, B4 и B5 (см. табл. 1). В этом контексте индивидуальные денежные выгоды от образования включали более высокую производительность и, следовательно, более высокий чистый доход, лучшие возможности трудоустройства, более высокие сбережения, личную и профессиональную мобильность; социальные денежные выгоды – более высокую национальную производительность, больший объем налоговых поступлений, большую гибкость рабочей силы, более высокое потребление, меньшую зависимость от государства; индивидуальные неденежные выгоды – преимущество образования, лучшие условия труда, более высокий личный статус, более высокую удовлетворенность работой, лучшее здоровье и продолжительность жизни, более эффективные решения о расходах, более вы-

Таблица 1. Затраты на образование, выгоды от образования и их распределение среди индивидов и общества в целом

|

Индивиды |

Общество |

|

|

Затраты |

Зl. Прямые затраты (включая плату за обучение) |

З3. Государственная субсидия (за вычетом возмещения затрат и с поправкой на возможные безвозвратные потери государственных расходов, финансируемых за счет налогов) |

|

З2. Недополученный доход и т. д. |

||

|

B1. Повышение производительности рынка (что отражается в доходах или других результатах) |

|

|

|

Выгоды |

||

|

B2. Частные нерыночные эффекты (улучшение личного здоровья, расширение возможностей для отдыха, повышение эффективности поиска работы и другие личные решения) |

B5. Нерыночные эффекты для сообщества (большая социальная справедливость, более сплоченные сообщества, более сильное чувство государственности, более медленный рост населения) и связанное с этим смягчение экологического стресса, снижение рисков инфекционных заболеваний, уровня преступности и т. д.) |

|

|

Источник: (Mignat, Tan, 1996). |

||

сокую ценность хобби и досуга, личностный рост; социальные неденежные выгоды – социальную адаптацию, общественное признание, социальное разнообразие и культурное наследие, более высокую социальную мобильность, более низкий уровень преступности, больший объем пожертвований и благотворительной деятельности, повышенную способность адаптироваться к новым технологиям и более активное социальное/политическое участие. С другой стороны, в исследованиях (Jongbloed, 2004; Vossensteyn, 2009) изучаются индивидуальные и социальные выгоды от образования в рамках денежных и неденежных выгод. Кроме того, McMahon связывает нерыночную социальную выгоду образования с внешними эффектами и общественными благами (табл. 2) .

Косвенная связь образования с внешними эффектами проистекает из выгод от образования, рассеянных в обществе и отражающихся на будущих поколениях, в то время как индивиды заботятся только о личной выгоде при инвестировании в образование, другими словами, осуществляя расходы на образование, они не заинтересованы в общественной выгоде; по этой причине расходы на образование остаются ниже социально эффективного уровня. В неоклассической экономической теории это один из провалов рынка, который является причиной вмешательства государства в экономику и приводит к тому, что образование рассматривается как общественное благо вследствие его внешних эффектов.

Частные выгоды I I Внешние социальные выгоды I I

Таблица 2. Общие выгоды от образования

|

А-1. Рыночные выгоды для заработной платы и роста Прямые эффекты |

В-1. Непрямые эффекты для заработной платы и роста Косвенные эффекты |

|

|

А-2. Частные нерыночные выгоды Прямые эффекты |

В-2. Непрямые эффекты для частных нерыночных выгод Косвенные эффекты |

|

|

А-3. Нерыночные социальные выгоды (общественные блага) Прямые эффекты |

В-3. Непрямые эффекты для нерыночных социальных выгод Косвенные эффекты |

Источник: (McMahon, 2006).

Высшее образование определяется как услуга в целом, а также как социально значимое благо. Помимо того, что высшее образование само по себе является общественным благом, оно производит множество разнообразных общественных благ. Социальная цель, которой оно служит, его роль в государственном строительстве, общественные интересы и правозащитная природа высшего образования – все эти аспекты тесно взаимосвязаны. Их следует рассматривать как фундаментальные и неоспоримые принципы в образовании (Tilak, 2008). С практикой либерализации, начавшейся в 1980-х гг., высшее образование, имеющее признак общественного блага, превратилось в товар, «рынок высшего образования» (Kirp, 2003) быстро вырос. Эта тенденция к расширению участия негосударственных субъектов в образовании в основном вызвана несоответствием между растущим спросом на образование на всех уровнях и ограничениями государственного бюджета в расширении неправительственных организаций и экономической либерализацией, благодаря которой роль бизнес-сектора становится все более значимой (Daviet, 2016).

Хотя вопрос о том, будет ли образование общественным благом в рамках индивидуальных и общественных благ, широко освещен в литературе, проведено недостаточное количество практических исследований, посвященных тому, как общество воспринимает высшее образование. Например, в работе (Immerwahr, Foleno, 2000) изучалось, как высшее образование воспринимается родителями студентов разного этнического происхождения. Было определено, что все группы воспринимали высшее образование как крайне важное и считали его необходимым для получения хорошей работы и поддержания достойного образа жизни среднего класса; кроме того, был сделан вывод о том, что афроамериканские и латиноамериканские родители придают университетскому образованию большее значение, чем светлокожие родители. Все группы, участвовавшие в исследовании, считают, что государство должно позаботиться о том, чтобы студенты имели доступ к высшему образованию независимо от их финансового положения. Однако, несмотря на частые жалобы на дороговизну высшего образования, большинство родителей отмечают, что доступ к этой услуге может получить любой желающий учиться в вузе. Родители заявляют, что их беспокоит оплата образования их детей, но уверены, что дети поступят в университет и найдут способ оплатить обучение (Immerwahr, Foleno, 2000). Baum et al. выяснили, что пол, возраст и этническое происхождение человека влияют на восприятие высшего образования (Baum et al., 2013). Некоторые исследователи применяют анкетный опрос с целью определить, воспринимает ли общество высшее образование как общественное или частное благо6. На основе гипотезы, согласно которой восприятие высшего образования главным образом зависит от демографических факторов, в результате опроса лиц старше 18 лет сделан вывод о том, что высшее образование в целом воспринимается как общественное благо. Тем не менее различия в уровне образования могут повлиять на это восприятие. Основываясь на выводах Dudley, мы исследуем, воспринимают ли студенты, обучающиеся в государственных и «фондовых» университетах Турции, высшее образование как общественное благо в зависимости от индивидуальных и социальных выгод, предоставляемых высшим образованием.

Методология

В работе использовался индуктивный подход в соответствии с социологической методологией. Данные были собраны в рамках опросного метода. Для проведения опроса, который представляет собой метод сбора данных из первых рук, были составлены систематизированные вопросы о восприятии высшего образования, выступающего предметом исследования.

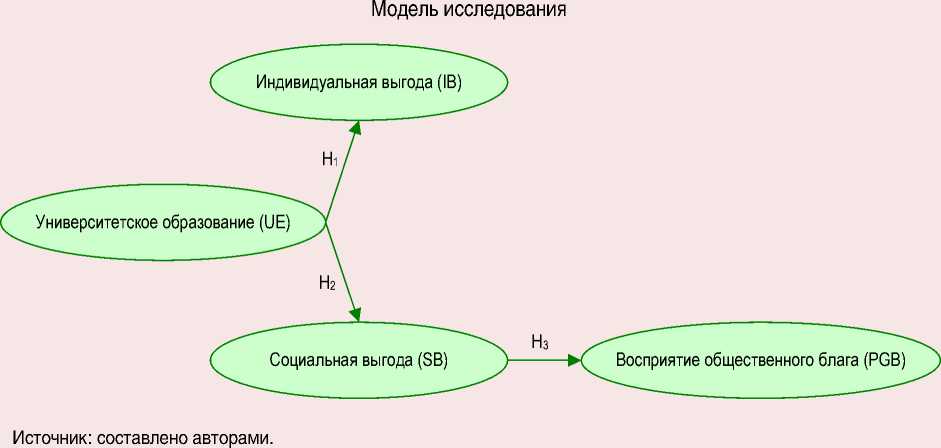

Исследовательская модель (рисунок) демонстрирует наличие четырех скрытых переменных. Это университетское образование (UE), индивидуальная выгода (IB), социальная выгода (SB) и восприятие общественного блага (PGP). Университетское образование (UE) является экзогенной переменной, индивидуальная выгода (IB), социальная выгода (SB) и восприятие общественного блага (PGP) – эндогенными переменными. Однонаправленные стрелки показывают влияние каждой латентной переменной на другие латентные переменные.

В нашей исследовательской модели представлены три гипотезы – H1, H2 и H3. Они выявили отношения между скрытыми переменными на теоретической основе. Мы по-разному проверяли гипотезы как для государственных, так и для «фондовых» университетов. Подробная информация о гипотезах приведена ниже.

H1: университетское образование (UE) оказывает положительное влияние на индивидуальную выгоду (IB).

H2: университетское образование (UE) оказывает положительное влияние на социальную выгоду (SB).

H3: социальная выгода университетского образования (SB) способствует восприятию университетского образования как общественного блага (PGP).

Используя метод анкетирования, в 2019 году мы получили данные от 227 студентов, обучающихся в «фондовых» и государственных вузах. Количество опрошенных студентов из государственных университетов составило 116 человек, из «фондовых» – 111. Кроме того, чтобы увеличить количество выборок, получены данные из трех разных «фондовых» университетов. Доля опрошенных студентов мужского пола, обучающихся в государственном университете, составила 51%, студенток – 49%. Доля студентов мужского пола, обучающихся в «фондовых» университетах, составила 62%, студенток – 38%.

Сначала мы сформулировали несколько ут-верждений/высказываний для проверки модели, выдвинутой в рамках моделирования структурными уравнениями, и гипотез (H1, H2, H3). Студентам «фондовых» и государственных вузов было предложено выразить свое отношение к 25 утверждениям, составленным на основе анализа литературы и результатов полевых исследований. Поскольку мы хотели разработать новую шкалу установок, то исключили семь утверждений с низкой надежностью из 25 утверждений, представленных студентам впервые. Таким образом, мы провели анализ и тесты для построения шкалы установок с 18 пунктами (табл. 3) и составили пункты в опроснике по 5-балльной методике Лайкерта. Баллы в анкете интерпретировались следующим образом: 1 – полностью не согласен, 2 – не согласен, 3 – не определился, 4 – согласен, 5 – полностью согласен. Пункты, касающиеся индивидуальной и социальной выгоды, были взяты из (Immerwahr, 2000). Мы провели подтверждающий факторный анализ и успешно реализовали первый этап составления шкалы. Наконец, благодаря результатам теста в рамках моделирования структурными уравнениями мы приняли гипотезы как для «базовых», так и для государственных университетов. Собранные данные проанализированы с помощью программ AMOS 18 (анализ моментных структур) и SPSS 19 (статистический пакет для социальных наук).

Таблица 3. Коды и формулировки утверждений, подлежащих факторному анализу

|

Код утверждения |

Формулировка утверждения |

|

aIB1 |

Человек с университетским образованием более счастлив в деловой жизни |

|

IB2 |

Человек с университетским образованием более счастлив в своей социальной жизни |

|

IB3 |

Университетское образование обеспечивает лучшие возможности для работы и карьеры |

|

IB4 |

Университетское образование открывает новые социальные возможности |

|

IB5 |

Университетское образование увеличивает чувство удовлетворения достигнутым |

|

bSB1 |

Университет создает новые рабочие места в своем регионе |

|

SB2 |

Университет организует культурные мероприятия в своем регионе |

|

SB3 |

Университет облегчает доступ к общественному здравоохранению и другим услугам |

|

SB4 |

Университет стимулирует местную экономику в своем регионе |

|

SB5 |

Университет привлекает квалифицированные рабочие места в свой регион |

|

cUE1 |

Получение университетского образования повышает технологические инновации в стране |

|

UE2 |

Получение университетского образования стимулирует научные исследования в стране |

|

UE3 |

Получение университетского образования повышает уровень знаний в стране |

|

UE4 |

Университетское образование развивает социальных, культурных и политических лидеров |

|

dPGP1 |

Университетское образование должно быть бесплатным |

|

PGP2 |

Любой желающий должен иметь возможность получить университетское образование |

|

PGP3 |

Университетское образование должно предлагаться только государственным сектором и финансироваться за счет налогов |

|

PGP4 |

Выгода университетского образования распространяется на общество |

|

Примечание: aиндивидуальная выгода; bсоциальная выгода; cуниверситетское образование; dвосприятие общественного блага. |

|

Результаты

В этом разделе поясняются результаты анализа пропущенных значений, частотного анализа, подтверждающего факторного анализа, анализа моделирования структурными уравнениями и гипотез, выдвинутых в зависимости от переменных.

Анализ пропущенных значений

Анализ пропущенных значений был необходим, т. к. в проведенных нами опросах, содержащих утверждения, имелись пропущенные данные. Среди 227 наблюдений результат теста (табл. 4) был совместим с представленными в литературе данными.

Подтверждающий факторный анализ

Подтверждающий факторный анализ проведен нами с использованием индексов пригодности (GFI) или статистики (Ozdamar, 2017) в рамках исследовательской модели. Мы проверили взаимосвязь между наблюдаемыми пере- менными в модели и скрытыми переменными. Размер выборки для исследования превысил 100 (Brown, 2015b), что является достаточным количеством как для «фондовых», так и для государственных вузов.

Мы использовали множество статистически достаточных значений пригодности модели (Meydan, §e§en, 2015), таких как CMIN (X2)/DF, GFI, IFI, CFI и RMSEA, для проверки результатов подтверждающего факторного анализа. В таблице 5 показано, что значения пригодности и диапазоны, основанные на индексе модификации в отношении государственных и «фондовых» университетов, включают достаточные результаты. Для усиления подтверждающей модели (Schumacker, Lomax, 2004) применялся индекс модификации только между двумя наблюдаемыми переменными (IB1 и IB2; см. табл. 3) соответствующего государственного университета.

Таблица 4. Результат анализа пропущенных значений

|

Результат теста |

Приемлемое p-значение |

Источник |

|

0.394 |

> 0.05 |

(Tabachnick, Fidell, 2013) |

|

Источник: составлено авторами. |

||

Таблица 5. Допустимые значения индекса пригодности для подтверждающего факторного анализа (CFA)

|

Индекс пригодности |

Приемлемое значение |

Государственный вуз |

«Фондовый» вуз |

Источник |

|

CFA |

CFA |

|||

|

CMIN/DF |

< 5 |

1.276 |

1.648 |

(Dattalo, 2013) |

|

GFI |

> 0.80 |

0.891 |

0.858 |

(Lee et al., 2015) |

|

RMSEA |

0.03 < x < 0.08 |

0.049 |

0.077 |

(Hair et al., 2014) |

|

CFI |

≥ 0.90 |

0.969 |

0.910 |

(Azmi, Bee, 2010) |

|

IFI |

> 0.90 |

0.970 |

0.913 |

(Collier, 2020) |

|

Источник: составлено авторами. |

||||

Анализ моделирования структурными уравнениями

В ходе моделирования структурными уравнениями проверяется влияние переменных друг на друга (Hair et al., 2014; Yildirim et al., 2016) путем выявления наблюдаемых и скрытых переменных (Meydan, §e§en, 2015) в рамках моделирования множественными уравнениями с зависимыми и независимыми переменными (Bentler, 2006). В этом контексте мы либо отвергали, либо принимали выдвинутые нами гипотезы.

Нами получен адекватный размер выборки как из «фондовых», так и из государственных университетов. Было замечено, что наш набор данных показал многомерное нормальное распределение (Bayram, 2016), и эти распределения оставались ниже значения критического отно- шения для «фондовых» и государственных вузов. Результаты отражены в таблице 6.

Индексы пригодности, используемые для подтверждающего факторного анализа, также применяются для моделирования структурными уравнениями7. Значения и диапазоны пригодности, основанные на индексе модификации в отношении государственных и «фондовых» университетов в рамках моделирования структурными уравнениями, показали статистически достаточные результаты (табл. 7) . В то же время для усиления выдвинутой подтверждающей модели (Schumacker, Lomax, 2004) мы применили индекс модификации только между двумя наблюдаемыми переменными (IB1 и IB2; см. табл. 3), относящимися как к государственным, так и «фондовым» университетам.

Таблица 6. Размер выборки и значение критического отношения для моделирования структурными уравнениями

|

Размер выборки / значение критического отношения |

«Фондовый» университет |

Государственный университет |

Приемлемая выборка |

Источник |

|

Размер выборки |

111 |

116 |

100 |

(Kline, 2011; Hair et al., 2014) |

|

Значение критического отношения |

7.353 |

5.917 |

< 10 |

(Kline, 2011). |

|

Источник: составлено авторами. |

||||

Таблица 7. Допустимые значения индекса пригодности для моделирования структурными уравнениями (SEM)

|

Индекс пригодности |

Приемлемое значение |

Государственный вуз |

«Фондовый» вуз |

Источник |

|

SEM |

SEM |

|||

|

CMIN/DF |

< 5 |

1.325 |

1.539 |

(Dattalo, 2013) |

|

GFI |

> 0.80 |

0.885 |

0.870 |

(Lee et al., 2015) |

|

RMSEA |

0.03 < x < 0.08 |

0.053 |

0.070 |

(Hair et al., 2014) |

|

CFI |

≥ 0.90 |

0.963 |

0.923 |

(Azmi, Bee, 2010) |

|

IFI |

> 0.90 |

0.964 |

0.925 |

(Collier, 2020) |

Источник: составлено авторами.

Интерпретация выдвинутых гипотез в зависимости от переменных

Рассмотрев результаты статистически адекватных индексов пригодности, связанных как с подтверждающим факторным анализом, так и с моделированием структурными уравнениями, мы обнаружили, что p-значения для всех гипотез (H1, H2 и H3) по латентным переменным и государственных, и «фондовых» университетов были статистически значимыми, поэтому все гипотезы были доказаны. Следовательно, наблюдается положительное влияние всех переменных друг на друга (табл. 8) . В связи с этим мы интерпретировали все гипотезы в соответствии со стандартизированными коэффициентами регрессии следующим образом.

Доказана гипотеза H1 (университетское образование (UE) положительно влияет на индивидуальную выгоду (IB)) для «фондовых» и государственных университетов. Другими словами, видно, что между университетским образованием и индивидуальной выгодой существует значительная статистическая связь. Кроме того, результаты проверки гипотезы H1 (для государственных и «фондовых» университетов) показали, что по сравнению со студентами «фондовых» университетов студенты го- сударственных университетов демонстрируют гораздо более благосклонное отношение к мнению о том, что университетское образование влияет на индивидуальную выгоду.

Доказана гипотеза H2 (университетское образование оказывает благоприятное влияние на социальную выгоду) в отношении «фондовых» и государственных университетов. Присутствует значительная статистическая взаимосвязь между университетским образованием и социальной выгодой. Кроме того, результаты проверки гипотезы H2 (в отношении студентов государственных и «фондовых» университетов) свидетельствуют, что и те и другие одинаково поддерживают мнение о том, что университетское образование влияет на социальную пользу.

Доказана гипотеза H3 (социальная польза университетского образования положительно влияет на восприятие университетского образования как общественного блага) для «фондовых» и государственных университетов. Этот результат демонстрирует значительную статистическую взаимосвязь между восприятием общественного блага и социальной выгодой. С другой стороны, выводы теста для гипотезы H3 (для государственных и «фондовых» университетов) показали, что по сравнению со

Таблица 8. Результаты проверки гипотезы в отношении «фондовых» и государственных университетов

Заключение

В условиях распространения политики либерализации образования и маркетизации высшего образования в Турции было изучено восприятие общественных благ студентами «фондовых» и государственных университетов. Согласно результатам, студенты, обучающиеся в «фондовых» университетах Турции и оплачивающие расходы на образование из семейного бюджета, считают, что социальная выгода от высшего образования превосходит индивидуальную. Кроме того, они воспринимают высшее образование как общественное благо, как и студенты, обучающиеся в государственных вузах, в связи с рассматриваемой социальной выгодой.

Результаты, полученные в исследовании, отличаются от представленных в (Immerwahr, Foleno, 2000; Baum et al., 2013), где отмечено, что демографические переменные и уровень дохода влияют на восприятие высшего образования как общественного или частного блага8. Мы пришли к выводу, что высшее образование воспринимается как общественное благо всеми студентами, обучающимися в университетах с разными источниками финансирования.

Нами выяснено, что студенты, которые являются непосредственными покупателями услуг высшего образования в университетах, различающихся по способу финансирования, одинаково воспринимают высшее образование как общественное благо, что должно учитываться государством. Государство, стремящееся к максимизации общественного благосостояния, не должно игнорировать значительную общественную пользу высшего образования.

Восприятие высшего образования как общественного блага студентами, получающими непосредственную выгоду от услуг высшего образования, усиливает его финансирование государственным сектором. В соответствии с мнением студентов необходимо увеличить долю государственного сектора в сфере высшего образования.

В связи с этим плата за обучение заменяется финансированием за счет налогов. Увеличение в государственном бюджете доли средств на образование в целом и высшее образование в частности играет ключевую роль в расширении участия государства в этой сфере. Человеческий капитал выполняет важную функцию в преодолении социального неравенства и в мировой конкуренции. Значение высшего образования в развитии человеческого капитала неоспоримо. В этом контексте увеличение доли расходов на высшее образование из государственного бюджета призвано обеспечить доступ к высшему образованию для всех желающих, а также увеличение доли инвестиционных расходов на высшее образование. Таким образом, будет внесен вклад в развитие человеческого капитала.

Список литературы Высшее образование: общественное или частное благо?

- Azmi A.C., Bee N.G. (2010). The acceptance of the e-filing system by Malaysian taxpayers: A simplified model. Electronic Journal of e-Government, 8(1), 13–22. Available at: https://academic-publishing.org/index.php/ejeg/article/view/523/486.

- Baum S., Kurose C., Ma M. (2013). How College Shapes Lives: Understanding the Issues. College Board Advocacy & Policy Center.

- Baum S., Payea. K. (2004). Education Pays the Benefits of Higher Education For Individuals and Society. New York: College Board Publications.

- Bayram N. (2016). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş. Genişletilmiş 3. Baskı, Ezgi Kitabevi.

- Bentler P. (2006). EQS 6 Structural Equations Program Manual. Encino, CA: Multivariate Software Inc., USA.

- Bowen H.R. (1988). Investment in Learning. San Francisco, CA: Carnegie Council.

- Brown R. (2015a). The marketization of the higher education: Issues and ironies. New Vistas, 1(1), 4–9. Available at: http://repository.uwl.ac.uk/id/eprint/3065

- Brown T. (2015b). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. Second Edition. The Guilford Press.

- Collier J.E. (2020). Applied Structural Equation Modelling Using AMOS. Routledge.

- Dattalo P. (2013). Analysis of Multiple Dependent Variables. Oxford University, USA.

- Daviet B. (2016). Revisiting the Principle of Education as a Public Good, Educatıon Research and Foresight United Nations Educational. Scientific and Cultural Organization Working Papers.

- Hair Jr., Joseph F., Black W.C. et al. (2014). Multivariate Data Analysis. 7th edition. Pearson, USA.

- Immerwahr J., Foleno T. (2000). Great Expectations: How the Public and Parents – White, African American, and Hispanic – View Higher Education. San Jose: National Center for Public Policy and Higher Education. National Center Report.

- Jongbloed B.W.A. (2004). Tuition fees in Europe and Australasia: Theory, trends, and policies. In: Smart J.C. (Ed.). Higher Education: Handbook of Theory and Research. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

- Kaul I., Mendoza R. (2003). Advancing the concept of public goods. In: Kaul I. et al. (Eds.). Providing Global Public Goods: Managing Globalization. Oxford University Press.

- Kirp D.L. (2003). Shakespeare, Einstein and the Bottom Line: The Marketing of Higher Education. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Kline R.B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modelling. 3rd edition. The Guilford Press, USA.

- Lee J., Lee J.N., Tan B.C.Y. (2015). Antecedents of cognitive trust and affective distrust and their mediating roles in building customer loyalty. Inf Syst Front, 17, 159–175. DOI 10.1007/s10796-012-9392-7

- Malkin J., Wildavsky A. (1991). Why the traditional distinction between public and private goods should be abandoned. Journal of Theoretical Politics, 3(4), 355–378. DOI: 10.1177/0951692891003004001

- Marshall A. (1890). Principles of Economics. London: Palgrave Macmillan.

- McMahon W.W. (2006). Education and Development: Measuring the Social Benefits. Oxford: Oxford University Press.

- McMahon W.W. (2009). Higher Learning, Greater Good: The Private and Social Benefits of Higher Education. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

- Meydan C.H., Şeşen H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi Amos Uygulamaları [Structural Equation Modelling Amos applications]. Ankara: Detay Yayıncılık.

- Mignat A., Tan J.P. (1996). The Full Social Returns to Education: Estimates Based on Countries’ Economic Growth Performance, Human Capital Development. The World Bank Working Paper.

- Musgrave R.A. (1959). The Theory of Public Finance. New York: McGraw Hill.

- Neira I., Aguayo E., Guisan M.C. (1999). The Role of Educatıon in Development and European Cooperation with Latin America, Econometrics. Working Paper Series Economic Development. No. 35.

- Özdamar K. (2017). Scale and Test Development Structural Equation Modelling. Ankara: Nisan Kitapevi.

- Pusser B. (2006). Higher education, markets and the preservation of the public good. In: Earning from Learning: The Rise of For-Profit Universities. New York: Turner State University of New York Press.

- Samuelson P. (1954). Pure theory for public expenditure and taxation. Review of Economics and Statistics, 36, 387–389. Available at: https://doi.org/10.2307/1925895

- Schumacker R.E., Lomax R.G. (2004). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. Second Edition. Lawrence Erlbaum Associates, USA.

- Tabachnick B.G., Fidell L.S. (2013). Using Multivariate Statistics. 6th edition. Pearson, USA.

- Tilak J. (2008). Higher education: a public good or a commodity for trade? Prospects, 38, 449–466. DOI 10.1007/s11125-009-9093-2

- Vossensteyn H. (2009). Challenges in student financing: State financial support to students – a worldwide perspective. Higher Education in Europe, 34(2), 171–187. Available at: https://doi.org/10.1080/03797720902867294

- Weisbrod B.A. (1964). The External Benefits of Public Education. Princeton, NJ: Princeton Industrial Relations Center.

- Yıldırım Z., Tansöker R.L., Bayram N., Aydemir M. (2016). A structural equation modeling the role of social norms in tax compliance: A study from Turkey. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 5 (12), 81¬–89.