Высшее учебное заведение как фактор, детерминирующий добрачное поведение студенческой молодежи

Автор: Новикова Е.Н.

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Современная образовательная среда: традиции и инновации

Статья в выпуске: 1 (7), 2008 года.

Бесплатный доступ

Добрачное поведение, вуз, студенчество, субкультура студенческой молодежи, добрачные факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14720455

IDR: 14720455

Текст статьи Высшее учебное заведение как фактор, детерминирующий добрачное поведение студенческой молодежи

кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева __________________ Добрачное поведение находится в числе важнейших сфер человеческих взаимоотношений, являющихся предметом специального исследования многих научных дисциплин (социологии, психологии, медицины, педагогики, экономики, сексологии, социальной работы и т. д.). Это легко объяснимо, потому что добрачное поведение — первая ступень к будущей семье, один из социальных институтов общества, зависящий от семьи и в то же время определяющий ее. Именно в добрачном периоде зарождаются успехи и трудности, которые в дальнейшем прямо или косвенно проявляются в браке и семье. Социологический анализ добрачного поведения необходим для понимания будущего состояния брачно-семейных отношений, тенденций их развития. В связи с тем, что добрачное поведение имеет обширный возрастной диапазон, так как невозможно определить точные возрастные границы добрачного поведения, мы конкретизируем его возрастными и статусно-ролевыми рамками студенческой молодежи.

В научной литературе нет единой точки зрения по поводу определения студенчества. Причем нет и категоричного, единого подхода к понятию студенчества, исключающему все остальные. Различные исследователи, давая определение студенческой молодежи, связывают в этом понятии несколько составляющих. На наш взгляд, все определения понятия «студенчество» взаимосвязаны и взаимообусловлены, вытекают одно из другого. Резюмируя работы разных исследователей, можно выделить несколько подходов к трактовке термина «студенчество». Под студенчеством понимаются:

-

1. Собственно студенты как социально — демографическая группа, характеризующаяся определенной численностью, половозрастной структурой, территориальным распределением и т. д.;

-

2. Студенчество как определенное общественное положение, совокупность особой социальной роли и статуса;

-

3. Студенчество как особая фаза, стадия социализации (студенческие годы), которую проходит значительная часть молодежи и которая характеризуется определенными социально-психологическими особенностями;

-

4. Студенчество как социальная группа в системе вуза, которая имеет свою цель, свои специфические особенности и которая готовится к выполнению социальных ролей и функций интеллигенции;

-

5. Студенчество как мобильная социальнопрофессиональная группа, целью существования которой является организованная по определенной программе подготовка к выполнению высоких социальных ролей и профессиональных обязанностей в материальном и духовном производстве;

-

6. Студенчество как часть молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях, потенциал развития страны и т. д.

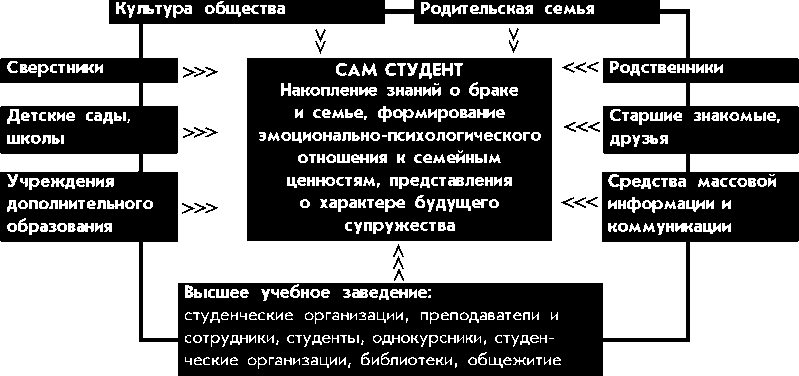

Студенческая молодежь как особая социальная группа, со временем занимающая ведущие позиции в экономике, политике, социальной и семейной сферах жизнедеятельности, не существует отдельно от общества, а органично вплетена в живую ткань его организма, тем не менее имеет ряд как схожих, так отличительных факторов влияющих на добрачное поведение молодежи. Установки и ценностные ориентации добрачного поведения студенческой молодежи, представления о браке и семье складываются не спонтанно, а в течение определенного времени и под влиянием различных социальных институтов. Первоначально, культуры общества, родительской семьи, важнейших институтов социализации раннего детства. Затем школы, дающей образование и подготовку к трудовой и общественно-политической жизни. Велико влияние средств массовой коммуникации, внешкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, сверстников и старших товарищей и т. д. Все множество институтов социализации расширяют кру- гозор и диапазон интересов личности на мир в целом, на брак и семью в частности, и невозможно выделить, какой из них важнее или влиятельнее. Однако ни один социальный институт в отдельности нельзя считать полностью ответственным за формирование представлений молодежи о характере будущего супружества, эмоционально-психологического отношения к семейным ценностям, конечный результат добрачного поведения — принятия решения вступить в брак, создать семью или отказаться от такого решения.

Систему субъектов социализационного воздействия на добрачное поведение студенческой молодежи можно представить в виде схемы (рис.).

В качестве особого социального института, влияющего на добрачное поведение именно студенческой молодежи, следует отметить социализирующее воздействие высшего учебного заведения, высшего образования в целом. Студенческая молодежь отличается от других социальных групп рядом особенностей: относительной самостоятельностью в выборе способов, видов, характера деятельности в учебное и внеучебное время; ориентацией на получение необходимой квалификации посредством института высшего образования с целью обеспечения себе в будущем высокого социального статуса; особенностями форм организации жизнедеятельности (научная, учебная, научно-исследовательская, обществен но-политическая); концентрацией в крупных вузовских центрах; «локализацией» образа жизни преимущественно в стенах вуза. Профессиональный и личностный потенциал студенческой молодежи формируется во многом институтом образования. Нередко студенческая молодежь рассматривает институт высшего образования в качестве основного способа социального восхождения. В высших образовательных учреждениях юноши и девушки проходят профессиональную подготовку, которая позволит им в перспективе принести пользу обществу в качестве работников высококвалифицированного труда и со временем занять ведущие позиции в экономике, политике, социальной и семейной сферах жизнедеятельности. Тем не менее студенческая молодежь не существует отдельно от общества, она органично вплетена в живую ткань его организма. Поле проблем студенческой молодежи является частью социального пространства, органично входит в него и представляет собой организованное образование, некий комплекс, сложный конструкт.

Исследователь 3. Н. Присягина отмечает, что возраст студенческой молодежи соответствует второму юношескому возрасту (примерно 17—25 лет) характеризующемуся: эмоционально приподнятым романтическим отношением ко многим явлениям и событиям окружающей жизни; предпочтением реальных, практических самостоятельных дел, требую-

Рис. Система субъектов социализационного воздействия на добрачное поведение студенческой молодежи щих большого напряжения сил, увлеченности, самоотверженности; юношеским максимализмом с некоторой долей легкомыслия в подходе к решению отдельных, даже самых серьезных жизненных проблем; постепенным превращением молодого человека в социально оформившуюся личность со своими стремлениями и интересами1.

Субкультура студенческой молодежи имеет свой специфический стиль поведения, выражающийся в одежде, определенном языке общения, наличии сплоченного коллектива академической студенческой группы, норм и образцов поведения в этом коллективе, тесно связанных с доминирующей культурой и в то же время отличающихся от нее.

Нами был проведен опрос студентов, обучающихся в крупных высших учебных заведениях Республики Мордовия, на тему: «Гендерная специфика добрачного поведения студенческой молодежи», который позволил определить брачно-семейные установки юношей и девушек, их взгляды на брак и семью, отношение к семейным ценностям, представление о характере будущего супружества. А также выделить субъектов, реально осуществляющих добрачную подготовку и влияющих на гендерную специфику в добрачном поведении студенческой молодежи.

Совокупность добрачных факторов, побудивших молодых людей впоследствии вступить в брак, существенно влияет на успешность брака в целом, адаптацию супругов в первые годы совместной жизни. Те или иные факторы можно отнести либо к группе риска, прогностически неблагоприятным, либо к позитивным факторам, прогностически благоприятным.

Так, к добрачным факторам риска, как правило, относят: ранний возраст брачующихся (до 20 лет мужчины, до 18 лет женщины); поздний возраст брачующихся (после 32 лет мужчины, после 27 лет женщины); превышение возраста жены относительно возраста мужа; наличие у жены более высокого образования; городское происхождение; гетерогенность статуса; неустойчивость отношений до брака; отрицательное отношение родителей к возможному браку; слишком короткий или слишком длительный период ухаживания; неоптимальные мотивы вступления в брак; добрачная беременность и т. д.

К прогностически благоприятным добрачным факторам относят: высшее образование у мужа; оптимальный возраст вступления в брак и оптимальная длительность предбрачных отношений от 1 до 3 лет; «теплые» отношения до брака; согласованность характеров; совпадение ценностных ориентаций и ролевых ожиданий, их согласованность; положительная оценка родителями избранника (-цы) и т. д. К тому же на судьбе будущего брака могут отразиться такие характеристики добрачного этапа, как: место и ситуация знакомства, мотивация ухаживания, первое впечатление друг о друге, отношения с родителями, братьями и сестрами, продолжительность периода ухаживания и т. д.

В качестве отдельного прогностически благоприятного фактора, влияющего на добрачное поведение студенческой молодежи, на наш взгляд, следует выделить высшее образование, обучение в вузе. Можно предположить, что вуз является для студенческой молодежи одним из прогностически благоприятных факторов возможного брака. Если мы обратимся к концепциям брачного выбора ряда ученых (Дж. П. Мердок, А. И. Антонов, Л. И. Савинов, А. Керкгофф, К. Дэвис, Д. Адамс и др.), то процесс брачного отбора можно будет представить как последовательное прохождение через серию фильтров, блоков, стадий. На наш взгляд, обучение в вузе дает ряд преимуществ, а именно: обучение в вузе несколько облегчает процесс брачного отбора для студенческой молодежи. Во-первых, учеба в вузе дает возможность выбора, повышает вероятность встречи с партнером (фактор близости). Во-вторых, повышается вероятность встречи с партнером сходным по социальным критериям (фактор гомогамии). В третьих, повышается вероятность встречи с партнером сходным по ценностным ориентациям и ролевым ожиданиям. В четвертых, студенческий брачный рынок обеспечивает, по Дж. П. Мердоку, позитивный градиент подходящего возраста. Помимо этого, если мы воспользуемся теорией брачного рынка Г. Беккера и его терминологией, то студенческая молодежь, несомненно, относится к «высококачественным» участникам брачного рынка, что в последующем обеспечивает малую долю вероятности остаться одиноким и большую долю вероятности образовать пару также с «высококачественным» партнером.

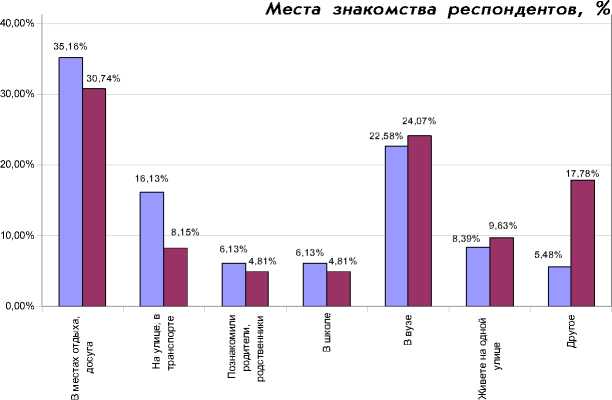

Данные проведенного социологического исследования показали, что большая часть респондентов уже имеют потенциальных брачных партнеров, причем многие познакомились с избранником в вузе, что является одним из прогностически благоприятных факторов для возможного брака (диаграмма).

Диаграмма.

Юноши Девушки

Следует акцентировать внимание на том, что, по мнению ряда ученых, положительное значение для брака имеет такой факт добрачной истории, как знакомство в ситуации учебы. По результатам диссертационного исследования С. Б. Денисова, большая часть респондентов из студенческих семей знакомились с будущими супругами именно во время учебы, «на студенческой скамье» (43,14 % от всех опрошенных)2.

Как отмечает А. И. Антонов, соседство, совместная работа или учеба повышают вероятность встречи с партнером, который к тому же, с большей вероятностью будет иметь сходство и по другим личностным и социальным характеристикам, включая сходство ценностей и интересов3.

По данным Г. В. Жирновой, в 1970-е гг. в городах Центральной России примерно треть опрошенной молодежи в возрастных группах от 19 до 23 лет и от 24 до 29 лет познакомились с будущим брачным партнером в различных учебно-образовательных заведениях и на работе. Как отмечает исследователь, «совместная работа или учеба молодых людей, естественно, является благоприятным обстоятельством для "поиска" будущего супруга из сво его социально-культурного круга. Учебный или рабочий коллектив в данном случае выступает в качестве основной ячейки, в пределах которой ведется "поиск"»4.

Особым фактором, оказывающим влияние на добрачное поведение студенческой молодежи, является вузовская и студенческая субкультура. Под воздействием данного фактора у студенческой молодежи формируются прогрессивны е тенденции гендерно й специфики в социальном институте добрачное о поведения. Конкретными показателями данной прогрессивной тенденции гендерной специфики являются: широк о распространяющееся равноправие между юношами и девушками в студенческой среде; толерантное отношение к мужским и женским качествам и свойствам; проявление социальной активности в общении с противоположным полом, четко выраженная самостоятельная позиция по вопросу о создании семьи и заключению брака. Уже сам факт того, что молодые люди обучаются в высшем учебном заведении, дает им, на наш взгляд, ряд преимуществ относительно другой молодежи. Так как обучение в вузе осуществляется целенаправленно, систематически и подчинено общественным интересам и потребностям, окружающие люди в большинстве своем культурные и образованные личности. К тому же педагогический процесс в вузе имеет определенные преимущества перед часто недостаточно организованным воспитанием и обучением молодежи в семье, в кругу сверстников, влияния СМИ и т. д. Большинство молодежи обучение в вузе стимулирует к дополнительному самообразованию, что может позволить заполнить многие пробелы в недостаточной добрачной подготовке. Например, большая часть респондентов вопросы о способах и средствах предупреждения беременности (30,73 % юношей и 28,44 % девушек), вопросы об особенностях мужской и женской психологии, сексуальности (27,29 % юношей и 37,61 % девушек) и другие решают с помощью самостоятельного чтения специальной литературы. То, что студенты в своем большинстве в решении проблем опираются на собственные силы, свидетельствует о самостоятельности членов современной студенческой среды и дает возможность предположить, что этому способствуют внешние условия: деятельность органов власти различных уровней, администрация вуза, преподавателей; распространение в студенческой среде индивидуализма, а также проявление «инстинкта выживания».

Процесс воспитания личности семьянина, как и любой другой подобный процесс, представляет собой совокупность воспитательных взаимодействий. При этом одни взаимодействия могут носить целенаправленный характер (студент — преподаватель) другие — характер стихийный (молодежь — «влияние улицы»). На наш взгляд можно выделить следующие возможные преимущества и недостатки роли (значимости) вуза в формировании добрачных установок современной студенческой молодежи.

Преимущества:

-

— учеба в вузе дает перспективу найти хорошую высокооплачиваемую работу (предпосылка для обеспечения будущей семьи);

-

— учеба в вузе помогает расширить кругозор, повысить культурный уровень студента, что помогает в общении с противоположным полом;

-

— учеба в вузе позволяет стать более самостоятельным, свободным;

-

— получаемые в вузе знания и умения дают возможность в будущем стать хорошей (-им) женой (мужем), матерью (отцом);

-

— вуз дает возможность широкого выбора потенциального брачного партнера;

-

— вуз дает возможность разностороннего общения;

-

— вуз дает научно разработанные, проверенные знания (в том числе и в сфере брачно-семейных отношений);

-

— обучение в вузе дает привилегированный статус студента высшего учебного заведения в глазах противоположного пола;

-

— учеба в вузе дает шанс удачно выйти замуж (жениться);

-

— наличие целенаправленного, систематического характера обучения в вузе;

-

— наличие разнообразных сфер деятельности студента, приобретение разностороннего опыта.

Недостатки:

-

— получаемые знания в вузе (в том числе знания и в сфере брачно-семейных отношений) могут расходиться со взглядами индивида;

-

— вуз не может обеспечить 100 % гарантию всесторонне подготовленного семьянина;

-

— наличие деловой формы общения преподавателя со студентами, эмоциональная недостаточность, снижение доверительности;

-

— жесткость, формальность режима познания;

-

— наличие сменяющих друг друга преподавателей с разными программами, методами обучения, кардинально разными точками зрения;

-

— в связи с отчислением по академической неуспеваемости исключаются многие позитивные факторы;

-

— отсутствие достаточного свободного времени в связи с учебной загруженностью;

-

— отсутствие либо недостаточное наличие специальных предметов, направленных на подготовку к браку и семье;

-

— отсутствие либо недостаточное наличие квалифицированных специалистов которые могут взять на себя ответственность за подготовку молодежи к браку и семейной жизни;

-

— учеба в вузе может явиться причиной, по которой откладывается вступление в брак;

-

— учеба в вузе может явиться причиной, по которой откладывается рождение ребенка;

Согласно результатам исследования, большая часть респондентов полностью согласна с утверждениями:

-

1) вуз помогает расширить кругозор, повысить культурный уровень, что помогает в общении с противоположным полом (полностью согласны — 50,46 % юношей и 78,44 % девушек; не согласны — 11,93 % юношей и 1,38 % девушек; согласны частично — 37,61 % юношей и 19,27 % девушек);

-

2) учеба в вузе дает перспективу в будущем найти хорошую работу (полностью согласны — 50,23 % юношей и 50,69 % девушек; не согласны — 14,45 % юношей и 17,43% девушек; согласны частично — 34,40 % юношей и 28,44 % девушек);

-

3) учеба в вузе позволила стать более самостоятельным и свободным (полностью со-

гласны — 59,40 % юношей и 56,88 % девушек; не согласны — 10,78 % юношей и 7,80% девушек; согласны частично — 27,52 % юношей и 33,03 % девушек).

Мнения респондентов разделились приблизительно поровну в сторону согласия и несогласия с утверждениями:

-

1) учеба в вузе дает шанс удачно выйти замуж (полностью согласны — 25, 92 % юношей и 22,25 % девушек; не согласны — 27, 06 % юношей и 36,70 % девушек; согласны частично — 45,41 % юношей и 41,06 % девушек);

-

2) учеба в вузе дает привилегированный статус студента высшего учебного заведения у другого пола (полностью согласны — 36,70 % юношей и 39,45 % девушек; не согласны — 17,66 % юношей и 17,89 % девушек; согласны частично — 44,04 % юношей и 37,84 % девушек);

-

3) учеба в вузе является причиной, по которой откладывается вступление в брак (полностью согласны — 23,62 % юношей и 24,31 % девушек; не согласны — 38,53 % юношей и 33,72 % девушек; согласны частично — 35,55 % юношей и 36,70 % девушек);

-

4) учеба в вузе является причиной, по которой откладывается рождение ребенка (полностью согласны — 32,34 % юношей и 35,55 % девушек; не согласны — 36,24 % юношей и 31,19 % девушек; согласны частично — 27,52 % юношей и 25,92 % девушек).

-

5) получаемые в вузе знания и умения дают возможность в будущем стать хорошей женой (мужем) (полностью согласны — 32,57 % юношей и 22,25 % девушек; не согласны — 25,69 % юношей и 19,27 % девушек; согласны частично — 34,86 % юношей и 51,83 % девушек).

Таким образом, социальный институт высшего образования создает условия и способствует формированию личности с высокой культурой чувств и поведения, формированию социально-психологических, адаптационных и эмпатийных способностей личности, самоконтролю и самодисциплине, межличностному общению и сотрудничеству, способности принимать новые системы социальных ролей и обязанностей, обучение в вузе способствует расширению диапазона знаний студентов, касающихся экономической, политической, социальной и семейной сфер жизнедеятельности, стимулирует к творческой и научно-исследовательской активности, что, несомненно, благоприятно сказывается на формировании качеств личности будущего семьянина и готовности к браку. Однако эффективность и значимость этого влияния определяется сегодня более всего активностью студента, его желанием участвовать в «жизни» университета, направленностью на получение дополнительных знаний. Для большинства респондентов обучение в вузе открывает возможности для личностного роста, для восприятия целого комплекса требований, обязанностей и социальных стандартов поведения, которыми регулируется семейная жизнь. В настоящее время актуально создание действующей государственно-общественной системы подготовки молодежи, в том числе и студенческой, к браку и семейной жизни на федеральном, региональном и местном уровнях.

Список литературы Высшее учебное заведение как фактор, детерминирующий добрачное поведение студенческой молодежи

- Присягина, З. Н. Коллективное и индивидуальное в ценностных ориентациях студенческой молодежи: дис. …канд. соц. наук. -Саранск, 1995.

- Денисов, С. Б. Социальная защита студенческой семьи: концептуальные и прикладные подходы: дис. …канд. социол. наук. -Саранск, 1999.

- Антонов, А. И., Медков В. М. Социология семьи. -М., 1996.

- Жирнова, Г. В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем. -М., 1980.