«Выжатые капли»: к вопросу о поисках ранних следов индоиранского культа Сомы/ Хаомы в археологических источниках

Автор: Андреева М.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 229, 2013 года.

Бесплатный доступ

Гипотеза о наличии индоиранцев в степной зоне Восточной Европы с 3-й мельницы. До н.э. основывается главным образом лингвистически. Сейчас это довольно широко принято, несмотря на то, что трудно установить связь между этнолингвистическими сущностями и археологическими культурами. Автор рассматривает археологические находки из степных курганов эпохи бронзы, чтобы проследить культ бога Сомы / Хаомы, а именно, практику жертвоприношения, реконструированную из текстов Ригведы и Авесты, которые упоминают священное растение, вероятно, эфедру, используемое для восприятия состояния бессмертия , Анализируются находки из древних культур Махача и Запада Маныча (58 и 45 ассоциаций соответственно). Наиболее частыми каменными артефактами являются пестики, минометы (рис.1, 3) и валы-лучники (рис.4, 1). Пестиков и минометов, вероятно, использовали для выжимания Сомаджуица и выпрямителей для удаления коры. Объекты учитываются в престижных гравюрах, часто содержащих деревянные вагоны (рис.2). Особый интерес представляют глиняные воронки, которые, очевидно, снабжены фильтром из овечьей шерсти для извлечения сома Сомы. По словам Ригведы, ее вылили в деревянные контейнеры; остатки деревянных сосудов известны из элитных захоронений манихской культуры (рис. 4, 2, 3). Предложенная интерпретация наборов находки из позднекатомных захоронений (вторая часть 3-й мельницы до н.э.) может быть подтверждена подробными аналитическими исследованиями артефактов из новых археологических выкладок.

Бронзовый век, восточноевропейские степи, волго-донскоемеждуречье, курганные могильники, катакомбная культура, песты и ступы, индо-иранский культ сомы / хаомы, ригведа

Короткий адрес: https://sciup.org/14328524

IDR: 14328524

Текст научной статьи «Выжатые капли»: к вопросу о поисках ранних следов индоиранского культа Сомы/ Хаомы в археологических источниках

Вывод о присутствии (прото)индоиранцев в южном, степном регионе Евразии по крайней мере начиная с III тыс. до н. э., полученный на основе изучения главным образом лингвистических данных1, за прошедшие десятилетия обрел статус рабочей гипотезы, в свете которой могут рассматриваться непрестанно пополняющиеся археологические материалы. Сегодня споры вызывают попытки соотнесения археологических культур, распространенных в этом регионе, с последовательно распадавшимися этнолингвистическими общностями - арийско-греко-армянской, индоарийской и иранской, западно- и восточноиранской. С 1970-х гг. два российских ученых, имевших за плечами многолетний опыт

* Статья представляет собой публикацию текста доклада на международной конференции памяти Николая Яковлевича Мерперта 11–12 сентября 2012 г. в Москве.

изучения археологических источников, - Л. С. Клейн и Е. Е. Кузьмина - приступили к разработке методов и созданию этнокультурных реконструкций. Чуть позже эта тематика начала получать отражение в работах также профессиональных археологов В. А. Сафронова и Н. А. Николаевой. Результаты этих исследований представлены ныне серией объемных монографий ( Клейн , 2007; 2010; Кузьмина , 1986; 1994; 2008; Сафронов , 1989; Николаева , 2011). Предложенные авторами решения сильно различаются между собой: в частности, индоариев Л. С. Клейн видит в носителях катакомбной культуры, Е. Е. Кузьмина - андро-новской, а В. А. Сафронов и Н. А. Николаева - кубано-днепровской. Хронологический интервал, в который попадают эти культуры, существенно более тысячи лет, территориальный охват – вся степная зона Евразии.

За прошедшие десятилетия количество вновь раскопанного археологического материала многократно увеличилось, расширились и усложнились полевые наблюдения, выросли требования к строгости исследовательских процедур. Многие культуры предстали в виде сложных образований - культурно-исторических общностей, для отдельных частей которых предполагается самостоятельный генезис. На этом фоне археологи, надо признать, в значительной мере утратили вкус (хочется думать, временно) к поискам этнолингвистических параллелей своему материалу. Тем не менее очевидно значение указанных выше работ для отечественной археологии: создана система координат, в рамках которой будут продвигаться будущие исследователи, подтверждая или опровергая построения первопроходцев. Неизбежно придет время и более детального рассмотрения отдельных сюжетов с привлечением новых археологических материалов. Предлагаемая небольшая статья представляет собой «заметку на полях» для будущих дискуссий, своего рода ремарку к гипотезе Л. С. Клейна (напомню, что в своих работах Л. С. Клейн представил развернутую многостороннюю аргументацию индоарийской принадлежности катакомбных памятников: Клейн , 1980; 2007; Klejn , 19842).

Представляется, что сюжет о культе бога Сомы / Хаомы, точнее - о жертвоприносительном ритуале (как он восстанавливается по текстам Ригведы и, в меньшей мере, Авесты), который включал в себя приготовление из сока растения «сомы/хаомы», обладавшего психоактивными свойствами, «напитка бессмертия» («амриты»), занимает особое место в поисках соответствий между данными исторических и археологических источников в индоиранском контексте. «В зороастризме, в ведийской религии и индуизме жертвоприношение хау-мы-сомы – одна из основных частей священного ритуала, рассматриваемая как акт приобщения к богам, их бессмертию и вечной жизни. Такое значение ритуал сомы имел уже в общеарийский период» (Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. С. 73). Амриту «пили жрецы во время ритуальных церемоний и жертвоприно- шений, возливали в жертвенный огонь, приносили в жертву различным богам» (Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. С. 73)3.

Располагая сведениями об использовавшихся в ритуале предметах и субстанциях (желательно – разнообразных и, если не многочисленных, то, по крайней мере, не единичных, и образующих, таким образом, систему), археолог может попытаться сопоставить эти данные с известными ему археологическими комплексами (контекстами).

Важным стимулом к этой работе в российской науке стал выход в свет русского перевода Ригведы, выполненного Т. Я. Елизаренковой (1999а; 1999б; 1999в). Помимо обширного очерка, подробно знакомящего читателя с основными аспектами изучения этого памятника и результатами, полученными мировой наукой к началу XXI в., кроме обстоятельных филологических комментариев к каждому гимну и ценнейшего справочного аппарата, издание содержит особенно важные для историков специальные эссе о «мире идей», «мире вещей» и – непосредственно - о Соме в Ригведе. Природным и социальным реалиям, окружавшим создателей гимнов, посвящена и вышедшая одновременно с переводом книга Т. Я. Елизаренковой «Слова и вещи в Ригведе» ( Елизаренкова , 1999г). Таким образом, российские археологи получили надежное современное руководство в поисках параллелей между свидетельствами древнейшего памятника культовой поэзии индоариев и археологических памятников, возможность опираться не на собственное (неизбежно дилетантское) прочтение текстов, а на выводы специалистов по ведийской культуре.

Процитирую несколько важных для нашей темы положений из исследования Т. Я. Елизаренковой, озаглавленного «О Соме в Ригведе»:

Сома наряду с Агни и Индрой является одним из трех основных богов в РВ. Ему специально посвящена мандала IX (гимны 1–114), несколько гимнов за ее пределами: I, 91; VIII, 48 и 79; Х, 25; и в нескольких гимнах Сома входит в состав парного божества, к которому обращен гимн: I, 93 – Агни-Сома, II, 40 – Сома-Пушан, VI, 74 – Сома-Рудра… Отдельные стихи, связанные с Сомой, достаточно часто встречаются в гимнах другим богам» ( Елизаренкова , 1999а. С. 323).

Сома мандалы IX тесно связан с ритуалом приготовления напитка бессмертия – амриты ( amrta- ) из сока, который выжимают из растения. В основе всех поэтических образов лежат ритуальные действия жрецов… Божество, к которому обращена мандала IX, называется Сома-Павамана ( soma- pava-mana- ) «Сома очищающийся» (Там же).

Несмотря на то что «гимны Соме-Павамане не дают представления о строгой последовательности ритуальных действий», именно тексты IX мандалы Ригведы позволяют реконструировать порядок основных моментов: «1) предварительное замачивание, когда стебли сомы кладут в воду и держат их там, пока они не разбухнут; 2) выжимание сока давильными камнями (не исключено, что в древнем ритуале могли также использоваться две давильные доски). При простом выжимании инструментами были ступка и пестик; 3) пропускание выжатого сока через цедилку из овечьей шерсти, где он очищался от волокон – центральный момент ритуала – и стекал в специальные деревянные сосуды; 4) смешивание выжатого сока с водой, что делало его вкус менее резким; 5) смешивание выжатого сока с обычным или кислым молоком» (Елизаренкова, 1999а. С. 355). К напитку добавляли «взбитое ячменное зерно»; он «опьянял» (вызывал радостное возбуждение, прилив сил, галлюцинации)» (Там же. С. 326).

«Отвращающим смерть», дарующим «долгую жизнь», «целительным» называют хаому и священные тексты зороастрийцев ( Бонгард-Левин, Грантов-ский , 1983. С. 73).

Особая природа индоиранского божества (деифицированное растение), упоминание используемых в ритуале орудий и предметов и, наконец, сама направленность действа на преодоление смерти, на «опытное переживание» бессмертия, – все это побуждает искать в степных курганах эпохи бронзы (каковые, как известно, представляли собой единство кладбища и святилища) древнейшие следы культа Сомы/Хаомы. Известно, что погребальный ритуал воспринимался и ведийцами именно как жертвоприношение ( Елизаренкова , 1999б. С. 460; 1999в. С. 132, 133, 425, 426) 4 .

Заведомая трудность предпринимаемых поисков состоит либо в полной «безынвентарности» погребений, либо в отсутствии в могилах орудий (посуда встречается гораздо чаще). Лишь в катакомбную эпоху число находок орудий из бронзы, камня и кости начинает расти, достигая максимума в позднекатакомбное время (средний бронзовый век, вторая половина III тыс. до н. э. согласно калиброванным радиоуглеродным датам). В манычской катакомбной культуре, занимавшей в это время степную территорию от Левобережья Нижнего Дона до Калмыкии, доля комплексов с каменными орудиями и предметами, интересующими нас в первую очередь, составляет около 20 %, причем эти артефакты нередко встречаются в сочетании друг с другом. Учитывая, что количество раскопанных к сегодняшнему дню манычских погребений исчисляется тысячами,

4 Подобная амбивалентность обрядовых действий в разной степени характерна для всех традиционных культур. Сошлюсь на замечание В. Н. Топорова, что «предметная сфера обряда похорон не отличается заметно от таковой в любом жертвоприносительном обряде» ( Топоров , 1985. С. 90). Материальное свидетельство такого восприятия обряда у строителей курганов можно усматривать как в совместных синхронных погребениях двух-трех людей в одной могильной яме или в одной погребальной камере катакомбы, так и в так называемых кенотафах , где стандартная могильная конструкция содержала традиционные погребальные дары, но человеческие останки отсутствовали. В отличие от индивидуальных погребений , первые из вышеназванных комплексов следовало бы квалифицировать как погребально-жертвенные , вторые - как жертвенно-погребальные. Оба они получили наиболее широкое распространение в курганных могильниках Волго-Донского междуречья, о которых и пойдет речь ниже.

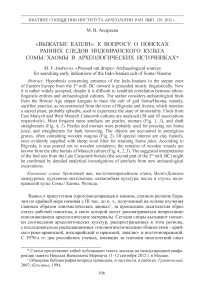

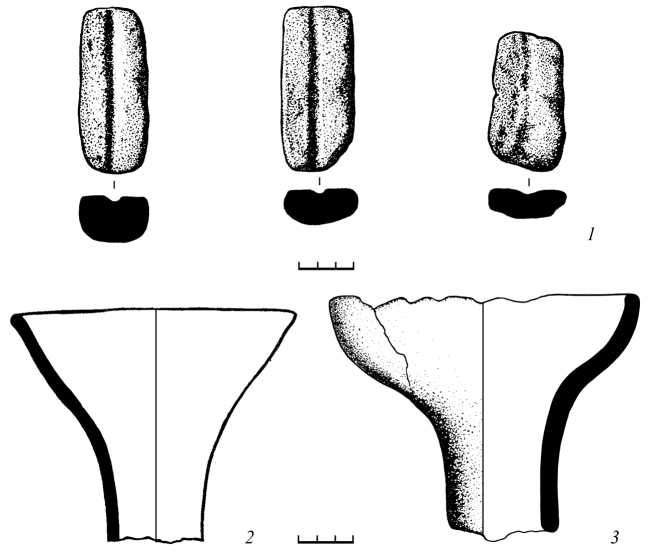

Рис. 1. Песты и ступки из погребений восточноманычской катакомбной культуры

1 – Чограй VIII к. 9 п. 3; 2 – Чограй VIII к. 28 п. 2; 3 – Чограй VIII к. 8 п. 2; 4 – Чограй VIII к. 12 п. 3; 5, 6 – Чограй IX к. 5 п. 5; 7, 8 – Спасское, к. 1 п. 11; 9, 10 – Чограй VIII к. 18 п. 4; 11, 12, 13 – Чограй VIII к. 30 п. 2; 14 – Веселая Роща III к. 23 п. 2; 15, 16 – Цаган Усн VIII к. 1 п. 3

а статистической обработке подвергнуты сотни, в фокусе нашего внимания оказываются десятки комплексов5.

Можно констатировать, что по частоте встречаемости каменные орудия выстраиваются в ряд: песты (8 % комплексов), ступки (3,7 %), «выпрямители древков стрел» (1,6%). Исключительно редки кремневые орудия на пластинах и отщепах (0,8 %) 6 . На этом фоне значительную группу составляют орудия/ предметы неясного назначения (7,6%). Последние представлены по большей части различными камнями (кроме кремня) без следов обработки, чаще всего с разной степенью достоверности именуемыми «абразивами». Каменные орудия обнаруживаются в индивидуальных погребениях взрослых людей (как мужчин, так и – реже – женщин), в совместных синхронных погребениях и в «кенотафах».

Рассмотрим первые две категории орудий.

Наиболее многочисленную группу находок образуют песты (рис. 1, 1-4, 5, 7, 9, 11, 12, 15 ; 3, 2а, в ) 7 . Длина орудий варьирует в пределах приблизительно от 10 до 30 см. По морфологическим особенностям различают песты с выделенной и невыделенной рукоятью, гладкие и граненые с различной формой сечения. Преобладают неправильные формы, сохраняющие облик гальки-сырья, лишь изредка встречаются хорошо сделанные и отшлифованные, геометрически правильные образцы8.

В манычских погребениях песты встречаются по одному, иногда по два – большой и маленький9. В половине комплексов кроме песта имелась и ступка.

В катакомбных могилах песты часто лежат рядом со входом в камеру, что явно свидетельствует об их символической роли (фаллический символ, связывающий смерть и рождение).

Исключительно редки (не более 0,3 % нашей БД) комплексы, которые по специфическим наборам орудий труда определяются археологами как «погребения

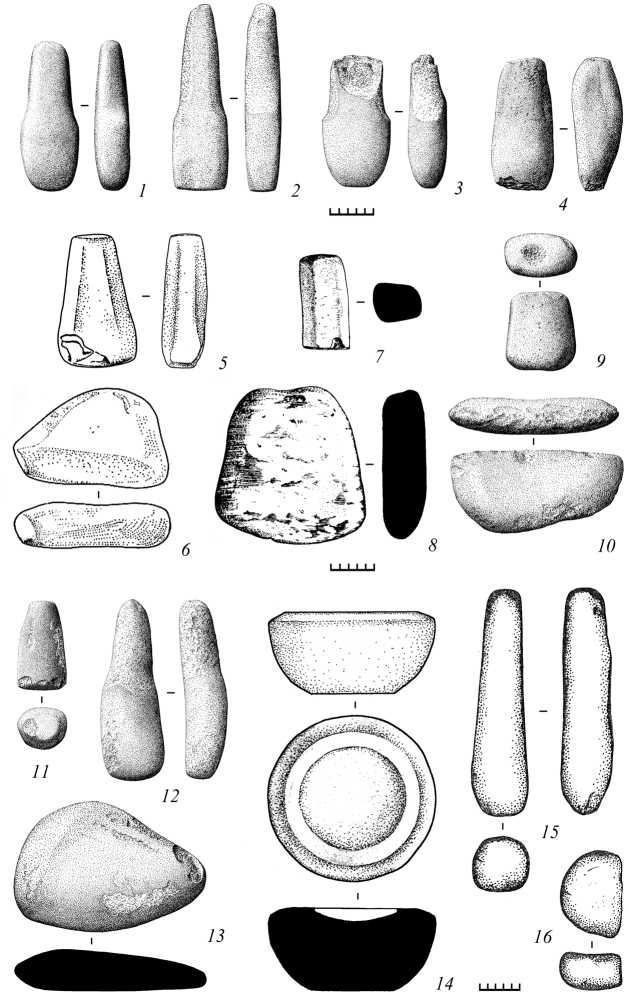

Рис. 2. Восточноманычские погребения с пестами и ступками

1 – Элистинский к. 5 п. 9: а – песчаниковые «выпрямители» (4 экз.), б – керамическая воронка, в – каменная ступка, г – каменный пест, д – черепа и кости ног крупного рогатого скота (2 особи), е – керамический двуручный сосуд («амфора»), ж – керамический «чугунковидный» горшок;

2 – Чограй VIII к.18 п. 4: а – керамическая воронка, б – каменная ступка, в – каменный пест, г, д – керамические кувшины, е – бронзовый нож, ж – передняя нога и лопатка мелкого рогатого скота, з – обломок костяного предмета

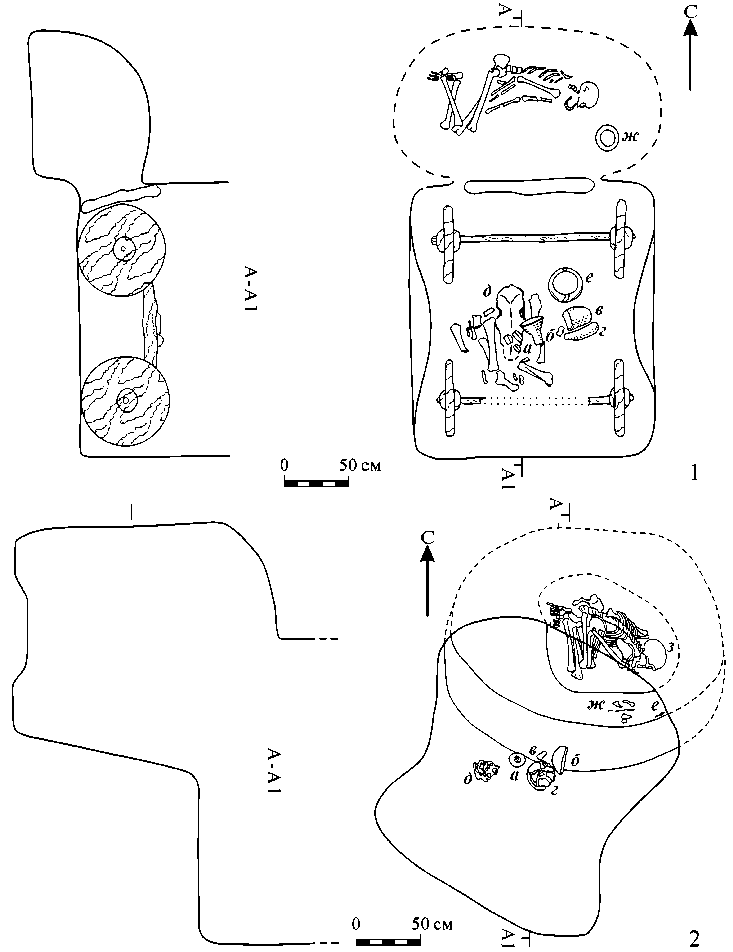

Рис. 3. Восточноманычское погребение 5 из кургана 1 могильника Цаган Усн IV и сопровождавший его комплекс I с двумя пестами и ступкой

1 – план и разрез погребения 5 и комплекса I:

погребение 5: а – д – керамические кувшины и кружки, е – ж – бронзовые ножи, з – кости мелкого рогатого скота, и – бронзовый стержень, к – пронизь из цветного металла, л, м – фаянсовые бусы; комплекс 1: а – большой каменный пест, б – каменная ступка, в – малый каменный пест, г – рог.

2 – каменные орудия из комплекса I: а, в – песты, б – ступка.

мастеров»: «литейщиков» и (чаще) «изготовителей кремневых стрел». В состав этих наборов входят, в частности, и песты, возможно имеющие в некоторых из этих случаев особую функцию (этот вопрос обсуждается ниже).

О возможности признать в пестах «прототипы специфических вещей индоариев» - давильные камни для выжимания сомы (вед. gravan - m.) неоднократно писал Л. С. Клейн (1980; 2007; Klejn , 1984). На культовое предназначение указывает, по его мнению, прежде всего тщательная шлифовка и даже полировка отдельных экземпляров ( Клейн , 2007. С. 42). Основное возражение было выдвинуто Ф. Р. Балоновым в процессе обсуждения (стенограмму дискуссии Л. С. Клейн включил в рукопись 2007 г.): «Каменные песты не могут быть теми орудиями, которыми выжимался сок сомы, потому что упоминаются в Ригве-де в двойственном числе – как парные предметы, а парных камней у нас нет» ( Клейн , 2007. С. 51).

Каменные ступки - как округлые и прямоугольные с небольшим углублением, так и в виде почти плоских камней-галек «естественной формы»10 - невелики по размерам: рабочая поверхность обычно не превышает в диаметре 20 см (рис. 1, 6, 8, 10, 13, 14, 16 ; 3, 2б ). В комплексах они обычно встречаются по одному экземпляру11 и вместе с пестами. Любопытная особенность – иногда в погребение клали половину ступы.

Небольшой размер ступок, наличие у редких, наиболее совершенных, экземпляров дополнительного незначительного углубления в центре, природная гладкость или зашлифованность рабочей поверхности наводят на мысль о том, что они могли быть предназначены для получения небольшого количества жидкого продукта путем выжимания сравнительно мягкого материала. Особенно важно, что ступки в абсолютном большинстве случаев встречаются в комплексах вместе с пестами; иногда они оказываются лежащими непосредственно рядом друг с другом (рис. 2; 3) 12. Это позволяет полагать, что перед нами именно парные каменные орудия . М. В. Власкин и Л. С. Ильюков, кстати, упоминают об этимологическом родстве слов «пест» и «ступа» в индоевропейских языках (обосновывая это ссылкой, в частности, на книгу Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова) и отмечают, что это родство, «видимо, обусловлено тем, что пест и ступа выступали как две части одного целого» ( Власкин, Ильюков , 1992. С. 192; Гам-крелидзе, Иванов , 1984. С. 692).

К сожалению, каменные орудия из погребений степных курганов раннего и среднего бронзового века до сих пор не стали объектом специального архео- логического и лабораторного изучения (в отличие, например, от орудий бронзовых). Можно упомянуть лишь отдельные попытки трасологической экспертизы каменных орудий из нескольких комплексов (см., напр.: Державин, Тихонов, 1981; Коробкова, Шаровская, 1983; Шаровская, 1985). Обоснованность сделанных в этих публикациях выводов трудно оценить из-за отсутствия развернутого изложения методов и процедуры исследования. В прошлом, безусловно, имела место тенденция безосновательно относить все катакомбные песты и ступы (последние в этом случае превращались в «наковаленки») к орудиям кузнечного производства. Это стремление, особенно ярко проявившееся в российской археологии в 60-80-е гг. прошлого века, было вызвано общим для мировой археологии интересом к феномену становления металлургии и металлообработки и связанного с ним прогресса социальных отношений. В последнее десятилетие ситуация радикально изменилась: песты и ступы признаются «орудиями многофункционального назначения».

Вот что по этому поводу писал в своей диссертации специалист по металлообрабатывающему производству у катакомбных племен Предкавказья Е. И. Гак:

Кузнечные и шлифовально-отделочные инструменты в инвентаре памятников ККИО (катакомбной культурно-исторической общности. - М. А. ) трудно вычленяемы... С определенной долей уверенности к орудиям производственного назначения могут быть отнесены лишь каменные предметы, обнаруженные вместе с плавильными и/или литейными принадлежностями (если принять как факт допущение о том, что они составляют производственный комплект) ( Гак , 2005. С. 50).

К числу предметов, имевших прямое отношение к металлопроизводс-тву, исследователи относят так называемые песты… Эти орудия встречены в пяти комплексах с литейным инвентарем… Для двух пестов (выделено мной. - М. А. ) были выполнены трасологические определения (Верхне-Ян-ченков, Долгий). Химический анализ поверхности сильно сработанного широкого окончания песта из Верхне-Янченкова позволил С. А. Семенову и Г. Ф. Коробковой сделать вывод о его использовании в качестве привязного молота при дроблении руды или ковке металла (последнее менее вероятно, учитывая массивность орудия) [ Братченко , 1976. С. 99]. Пест из Долгого, по заключению Т. А. Шаровской, мог служить ручным молотком для расковки листового металла [ Власкин, Ильюков , 1992. С. 188] (Там же. С. 51).

О морфологических особенностях и признаках утилизации ступ в паре с пестами при размалывании руды можно только догадываться, поскольку они ни разу не встречены (выделено мной. – М. А. ) в составе комплексов с литейным инструментарием. Нет их и среди трасологически исследованных орудий… Очевидно, интересующие нас ступы ничем не отличались от тех, что применялись для растирания в порошок различных минералов (охры, извести), которые, в свою очередь, употреблялись в ритуальных и других действиях (Там же. С. 51, 52).

В более поздней работе исследователь, опираясь на те же данные трасологической экспертизы, приходит к следующему заключению:

Интересно, что из пятнадцати трасологических определений каменного инвентаря памятников СБВ степного Предкавказья восемь указывают на использование орудий в металлопроизводстве. Такой их высокий удельный вес как бы намекает на связь значительной (если не большей) части морфологически сходных, но трасологически не изученных каменных предметов с металлопроизводственной деятельностью населения, в захоронениях которого они встречены. При этом не исключено и полифункциональное (межотраслевое) применение этих предметов, что этнографически фиксируется у многих культур первобытности ( Гак , 2011. С. 75, 76).

Изредка на пестах и ступах (впрочем, как и на других предметах из погребений манычской катакомбной культуры) отмечаются следы красной краски (охры) 13. Возможно, парные орудия использовались иногда и для растирания этого минерала, широко использовавшегося (наряду с мелом) в погребальном обряде: охрой посыпались стопы погребенного, на пятна охры ставились отдельные предметы, иногда рисунки охрой наносились на подстилку на дне могильной камеры, раскрашивались части деревянных повозок и пр. Однако нельзя утверждать, что растирание краски – это основное предназначение пестов и ступок: в этом случае следы охры встречались бы гораздо чаще.

Таким образом, надо признать, что археологи не располагают в настоящее время сколько-нибудь полными данными о сфере применения этой пары орудий.

Заметна повышенная концентрация пестов и ступок в погребениях с престижными бронзовыми орудиями – крюками, теслами, долотами, иглами. Вместе с тем среди восточноманычских комплексов с пестами и ступками выделяется небольшая группа явно неординарных погребений без бронзовых раритетов: Элистинский курган 5, п. 9 ( Синицын, Эрдниев , 1971. С. 68–71), Чограй VIII, к. 18, п. 4 ( Андреева , 1989. Табл. IV), Спасское, к. 1, п. 11 ( Андреева, Новикова , 2001. С. 18–22), Цаган Усн IV, к. 1, п. 5 с сопровождавшим его «жертвенником» (комплексом I) и погребением 6 ( Арапов , 1987. C. 62–82; Андреева, Арапов . В печати), Цаган Усн VIII, к. 1, п. 3 ( Шишлина , 1991). Здесь орудия из бронзы были представлены только более или менее массовыми категориями – ножами и/или стержнями (шильями). О выдающейся социальной роли погребенных людей14 говорят большие размеры могильных сооружений, позиция в курганах (основные и впускные с досыпкой насыпи погребения) и наличие следов жертвоприношений крупного рогатого скота. Статус погребенных из могильника Цаган Усн IV был еще и специфичен, поскольку оба

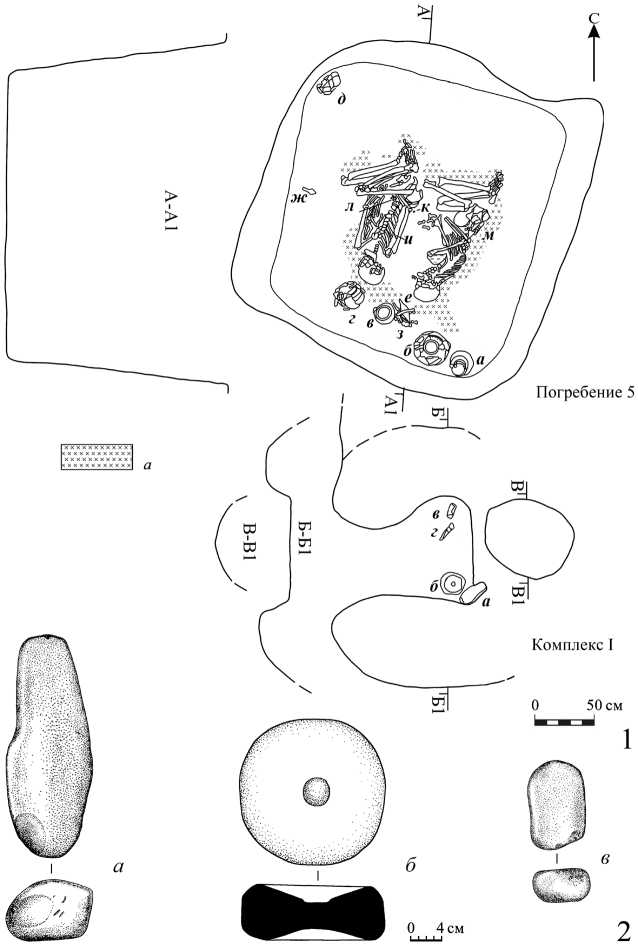

Рис. 4. «Выпрямители» и воронки из погребений восточноманычской катакомбной культуры

1 – Чограй VIII к.12 п. 3; 2 – Чограй VIII к.18 п. 4; 3 – Цаган Усн IV к. 1 п. 6

погребения в кургане 1 были двойными (других случаев совместных синхронных погребений однополых взрослых людей в общей выборке восточнома-нычских комплексов нет).

В этих погребениях песты вместе со ступами находились во входных шахтах катакомб, или содержавших деревянную повозку, или представлявших собой «архитектурную модель» повозки (так называемые приталенные ямы) (рис. 2). В Цаган Усн IV два песта и ступа находились в такой приталенной яме на краю могильной ямы основного для востосточноманычского пласта погребения 5 (рис. 3).

Среди орудий, лежавших на повозке основного погребения 9 кургана 5 Элистинского могильника, были и «выпрямители древков стрел» (прямоугольные песчаниковые плитки с полукруглым сечением и продольным желобком посредине плоской грани; предназначались, вероятно, для ошкуривания тонких ветвей). Приблизительные параметры основной массы орудий – 10 × 3 × 2 см (ширина желобка ок. 0,5 см). Такие же «выпрямители» известны, в частности, из погребений «мастеров-изготовителей кремневых стрел»: имеются в виду погребения с наборами орудий – каменных, бронзовых и костяных (отжимники), кремневыми отщепами-заготовками и готовыми кремневыми наконечниками стрел (Смирнов, 1983; Андреева, 1989) (рис. 4,1)15. По-видимому, исходя из этого «выпрямители» и получили свое название – тем более что внутри желобков иногда сохраняется дерево.

Появление этих специфических артефактов в комплексах с пестами и ступками, но без кремневых заготовок и стрел, заставляет вспомнить упоминания в «Ригведе» (IX, 15) о сочленениях побегов Сомы, об «узловатости» побегов, которая убирается в процессе ритуала очищения (Елизаренкова, 1999в. С. 17, 345)16. Процедура очищения стеблей, очевидно, должна была иметь место после размачивания побегов в воде и перед выжиманием сомы давильными камнями.

Особое внимание привлекает и присутствие в рассматриваемых «экстраординарных» комплексах глиняных воронок - редко встречающегося в катакомбных погребениях предмета, который со времен публикации А. А. Иессена материалов раскопок в зоне строительства Цимлянского водохранилища принято связывать с молочным производством (Иессен, 1954. С. 72) (рис. 4, 2, 3). Предположительно, воронка использовалась как цедилка, точнее – как твердая основа цедилки, в которую вкладывался фильтр. Судя по нашей БД, в погребениях взрослых половина воронок найдена вместе с пестами и/или пестами и ступами17. Учитывая контекст, естественно согласиться с Л. С. Клейном (2007. С. 42), связавшим катакомбные воронки с ведийскими павитри – цедилками из овечьей шерсти, через которые Сома стекал в приготовленные деревянные сосуды. Ригведа в переводе Т. Я. Елизаренковой описывает этот процесс так: «По ситу из овечьей шерсти кругами (бегает) приятный, / Золотистый осаждается в деревянных (сосудах)» (IX, 7, 6); «Царь проходит через цедилку, громко ревя» (IX, 85, 9); «Бык ревет в деревянном сосуде» (IX, 7, 3) (Елизаренкова, 1999в. С. 11, 75).

Деревянные сосуды , впрочем, в рассматриваемых комплексах не обнаружены. Понятно, что, как правило, небольшие деревянные предметы в погребениях сохраняются плохо. Однако следы деревянной посуды все же изредка фиксируются в престижных манычских погребениях. Известны деревянные полусферические чаши и прямоугольные подносы .

В итоге ситуацию с положенными в повозку наборами орудий хочется прокомментировать (несмотря на разделяющие эти столь разноприродные памятники время и пространство18 и архаичную тяжеловесность катакомбных повозок, не сравнимую с легкостью и быстротой ведийских колесниц) словами гимна: «Этот бог едет на колеснице, / Павамана оказывает милости, / Шум (давильных камней) он делает явным» (РВ, IX, 3).

Проверка данной гипотезы станет возможной только в результате проведения тщательных и разносторонних лабораторных анализов материалов из вновь открытых памятников. Приоритетным следует, вероятно, считать фитолитный анализ заполнения придонной части могильных конструкций рядом с каменными орудиями, а также сосудов. Остается надеяться, что следующая находка погребения с набором вещей, подобным вышеописанным, будет сопровождаться своевременным взятием необходимых проб19.

Необходимо также сказать, что автор взял на себя смелость высказать нуждающееся в проверке предположение в надежде пробудить интерес молодых исследователей к изучению каменных орудий катакомбных культур. Большие серии этих артефактов хранятся в наших музеях.

Список литературы «Выжатые капли»: к вопросу о поисках ранних следов индоиранского культа Сомы/ Хаомы в археологических источниках

- Андреева М. В., 1989. Курганы у Чограйского водохранилища//Древности Ставрополья. М.

- Андреева М. В., 2008. Восточноманычская катакомбная культура (анализ погребальных памятников): Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.

- Андреева М. В., Арапов С. В. В печати. Об одном необычном памятнике восточноманычской катакомбной культуры//Сборник памяти Н. Я. Мерперта. М.

- Андреева М. В., Новикова Л. А, 2001. Курганы у села Спасского Ставропольского края//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. М. Вып. II.

- Арапов С. В., 1987. Отчет об исследованиях археологической экспедиции Калмыцкого НИИ ИФЭ в зоне строительства орошаемого участка совхоза «Яшкульский» в Яшкульском районе Калмыцкой АССР в 1987 г.//Архив ИА. Р-1, № 12526.

- Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А., 1983. От Скифии до Индии. 2-е изд. М.

- Братченко С. Н., 1976. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев.

- Власкин М. В., Ильюков Л. С., 1992. Каменные песты и ступы катакомбной культуры Нижнего Дона//РА. № 3.

- Гак Е. И., 2005. Металлообрабатывающее производство катакомбных племен степного Предкавказья, Нижнего Дона и Северского Донца: Дис.... канд. ист. наук. М.

- Гак Е. И., 2011. Индикаторы металлопроизводства катакомбных культур степной зоны Предкавказья и юга Доно-Волжского междуречья//КСИА. Вып. 225.

- Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В., 1984. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси.

- Грантовский Э. А., 2007. Ранняя история иранских племен Передней Азии. 2-е изд., испр. и доп. М. (1-е изд. -1970).

- Державин В. Л., Тихонов Б. Г., 1981. Погребение литейщика эпохи средней бронзы на Ставрополье//СА. № 3.

- Елизаренкова Т. Я., 1999а. Ригведа. Мандалы I-IV/Изд. подгот. Т. Я. Елизаренкова. М.

- Елизаренкова Т. Я., 1999б. Ригведа. Мандалы V-VIII/Изд. подгот. Т. Я. Елизаренкова. М.

- Елизаренкова Т. Я., 1999в. Ригведа. Мандалы IX-X/Изд. подгот. Т. Я. Елизаренкова. М.

- Елизаренкова Т. Я., 1999г. Слова и вещи в Ригведе. М.

- Иессен А. А., 1954. Раскопки курганов на Дону в 1951 году//КСИИМК. Вып. 53.

- Клейн Л. С., 1980. Откуда арии пришли в Индию?//Вестник Ленинградского университета. № 20.

- Клейн Л.С., 2007. Древние миграции и происхождение индоевропейских народов: Рукопись. http://rutracker.org

- Клейн Л. С., 2010. Время кентавров: Степная прародина греков и ариев. СПб.

- Коробкова Г. Ф., Шаровская Т. А., 1983. Функциональный анализ каменных и костяных изделий из курганов эпохи бронзы у станиц Новосвободной и Батуринской//Древние культуры евразийских степей (по материалам археологических работ на новостройках). Л.

- Кузьмина Е. Е., 1986. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. Фрунзе.

- Кузьмина Е. Е., 1994. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. М.

- Кузьмина Е. Е., 2008. Арии -путь на юг. М.; СПб.

- Кузьмина Е. Е., Смирнов К. Ф., 1978. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических данных. М.

- Николаева Н. А., 2011. Этнокультурные процессы в контексте древней истории Европы и Ближнего Востока (выделение древнеевропейской линии развития). М.

- Савва Е. Н., 1987. К вопросу о пестах-скипетрах эпохи поздней бронзы из Северного Причерноморья//Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. № 1. Кишинев.

- Сафронов В. А., 1989. Индоевропейские прародины. Горький.

- Синицын И. В., Эрдниев У. Э., 1971. Элистинский могильник. Элиста.

- Смирнов Ю. А., 1983. Погребения мастеров-изготовителей древков и кремневых наконечников стрел//Древности Дона. М.

- Топоров В. Н., 1985. К проблеме реконструкции индоевропейского погребального обряда//Балто-славянские этнокультурные и археологические древности. Погребальный обряд: Тез. докл. конф. М.

- Шаровская Т. А., 1985. О функциональном назначении каменных орудий из могильника Веселая Роща//СА. № 2.

- Шишлина Н. И., 1991. О социальной дифференциации населения Калмыцкой степи в эпоху средней бронзы//Материалы по археологии Калмыкии. Элиста.

- Шишлина Н. И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тысячелетия до н. э.)//Тр. ГИМ. Вып. 165.

- Boroffka N., Sava E., 1998. Zu den steinernen «Zeptern/Stössel-Zeptern», «Miniatursäulen» und «Phalli» der Bronzezeit Eurasiens//Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Berlin. Bd30.

- Klejn L. S., 1984. The coming of Aryans: who and whence?//Bulletin of the Deccan College Research Institute (Pune). Vol. 43.