Вызов БРИКС для институтов мировой экономики. Значение нового банка развития

Автор: Сапир Ж.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Мировой опыт

Статья в выпуске: 6 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время общепризнанно, что институты глобальной экономики, такие как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, находятся в кризисе. Возрастающая роль БРИКС как группы, нацеленной на установление правил глобального управления, знаменует собой существенный сдвиг в нашем понимании этой системы. На пути к своей цели страны БРИКС явно перешли от позиции «Голос или Выход» к позиции «Голос и Выход», а затем к открытому созданию альтернативы экономическим институтам, сформированным «Глобальным Западом». Тем самым они продемонстрировали накопление структурной власти, что привело к созданию Нового банка развития и позволило странам БРИКС укрепить свою структурную власть. Сокращение доли «Глобального Запада» в мировом ВВП и рост «развивающихся держав», таких как Китай и Индия, способствовали устареванию большинства институтов глобальной экономики, которые были созданы во время Второй мировой войны и «холодной войны». Управление глобальной экономикой ускользнуло из рук «Глобального Запада» отчасти из-за этих объективных изменений, отчасти из-за субъективных факторов, таких как неудачная политика США, распространение практики односторонних, а значит незаконных, санкций, отчасти из-за нежелания и даже открытого противодействия реформированию существующих институтов глобальной экономики. Страны «Глобального Юга» теперь с возрастающей симпатией смотрят на членов БРИКС и их структурную власть.

Брикс, выход, глобальная экономика, глобальное управление, глобальный запад, глобальный юг, международные институты, международная валютная система, многосторонность, новый банк развития, структурная власть, голос

Короткий адрес: https://sciup.org/147247188

IDR: 147247188 | УДК: 327.7 | DOI: 10.15838/esc.2024.6.96.2

Текст научной статьи Вызов БРИКС для институтов мировой экономики. Значение нового банка развития

Вызов, который страны БРИКС бросают экономическим институтам, сформированным «Глобальным Западом», сегодня получает все большее признание. С 22 по 24 октября 2024 года в Казани прошел XVI саммит БРИКС, поэтому целесообразно будет обратиться к литературе, посвященной этой теме.

Сегодня общепризнанно, что институты мировой экономики в той или иной степени находятся в кризисе. На разных уровнях, будь то Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк или Всемирная торговая организация (ВТО), этим институтам все труднее адаптироваться к быстро меняющемуся миру и нестабильной геополитической ситуации. Одной из главных причин сложившегося положения дел стало появление большой группы стран, которые сегодня ставят под сомнение модель глобального управления и балансы, установленные по окончании Второй мировой войны. Возникновение БРИКС, а с января 2024 года – БРИКС+, является совокупным результатом длительной истории недовольства функционированием институтов мировой экономики. XVI саммит БРИКС, прошедший в Казани, продемонстрировал растущее влияние этой организации. Может ли БРИКС+ создать новые институты, способные бросить вызов глобальным институтам, возникшим в рамках Бреттон-Вудской системы, или заменить их? Это важный вопрос, возникающий в связи с возрастающим значением БРИКС.

Возрастающая роль БРИКС как группы, нацеленной на установление правил регионального и даже глобального управления, знаменует собой значительный сдвиг в нашем понимании международной системы. Существуют два явно несовпадающих подхода (Duggan et al., 2021). В первом случае БРИКС+ стремится к перераспределению власти в рамках глобального управления, но без серьезных изменений правил игры. В этом сценарии БРИКС в основном поддерживает западные ценности и нормы, но пытается оказывать все большее влияние на их реализацию. Такая позиция потеряла свою привлекательность к концу 2010-х годов. Во втором случае БРИКС и БРИКС+ явно ставят под сомнение западные ценности и нормы и пытаются сделать свой собственный набор ценностей и норм доминирующим как минимум на региональном, а теперь все больше и больше на глобальном уровне. Переход от первой ко второй позиции стал определяющим фактом последних лет, по крайней мере со времен кризиса COVID-19.

Более десяти лет в научном сообществе ведутся дискуссии либо о роли БРИКС+ в трансформации иерархии мирового порядка, но в русле того, что страны играют по сложившимся правилам, либо о национальных источниках формирования предпочтений государств, входящих в БРИКС, что подразумевает анализ положения различных стран в глобальной игре и их возможности изменять ее содержание и форму. В статье используются два теоретических понятия: структурная власть Сьюзен Стрэндж и концепция «Голос – Выход» Альфреда Хирш-мана – для того чтобы представить возможности стран БРИКС+ «изменить правила игры». В частности, будет рассмотрено, как Новый банк развития (НБР), созданный БРИКС и до 2024 года представлявший собой главную попытку институционального укрепления БРИКС, может бросить вызов существующим глобальным институтам или дополнить их.

Работа организована следующим образом. В первой части мы рассмотрим кризис – скрытый или открытый – международных экономических институтов (МВФ, Всемирного банка и ВТО), во второй – укрепление позиций БРИКС и трансформацию этой организации в БРИКС+. В третьей части мы обратимся к теории структурной власти Сьюзен Стрэндж и рассмотрим логику концепции «Голос – Выход» (или дезертирство) Альфреда Хиршмана, покажем их актуальность для нашей темы. В четвертой части мы рассмотрим, почему создание НБР представляет собой применение логики «выхода» и может быть проанализировано в терминах структурной власти, а также определим особенности НБР и выясним, почему он может представлять собой альтернативу существующим международным финансовым институтам.

Институты мировой экономики в условиях кризиса

Институты, призванные управлять мировой экономикой, возникшие в рамках Бреттон-Вудского соглашения (МВФ и Всемирный банк) или в результате американской гегемонии (ВТО), переживают затяжной период кризиса и несогласованности (Sinclair, 2012). Они не смогли обеспечить эффективное управление глобальной экономикой (Mearsheimer, 1995).

Кризис международных экономических организаций начался более 25 лет назад, когда МВФ оказался не в состоянии остановить корейский, а затем азиатский кризис 1997 года (Wade, 1998). Отклонение Соединенными Штатами Америки предложения Японии создать «Азиатский валютный фонд» не способствовало укреплению дееспособности МВФ. Продемонстрировав слабость неамериканских институциональных возможностей, эта неудача также выявила значительное недовольство «западноцентричным» функционированием МВФ (Lipscy, 2003; Narine, 2003). Далее, неспособность МВФ предотвратить быстрое распространение кризиса 2008 года (кризиса субстандартного кредитования (Bibow, 2010; Conway, 2006) еще более усугубила кризис управления в глобальном финансовом мире (Boughton, 2006; Dreher, Vaubel, 2004).

Этот кризис парадоксально сочетается с латентным кризисом доллара, возникшим в результате очень политизированной реализации американских мер, таких как Закон о коррупции за рубежом1 и Закон о налогообложении иностранных счетов2, а также в результате решения американских властей о том, что любое использование доллара автоматически подводит иностранные компании под действие американского законодательства. Это серьезно ограничивало представление, что доллар США является своего рода «товаром общего пользования», который может быть использован любым человеком для торговли или инвестиций. Поскольку доллар США был основным инструментом, которым пользовался МВФ, эти меры напрямую повлияли на доверие к МВФ. В до- кладе французского парламента, написанном в 2016 году3, говорится, что основная проблема возникает из-за того, что для «покупки» долларов транзакции должны обязательно проходить через американский банк, что подпадает под действие американского законодательства. Таким образом, эти меры ускорили кризис в международных институтах управления. Но на этот кризис также косвенно повлияли политизация «большой тройки» рейтинговых агентств и тот факт, что державы, относящиеся к так называемому «Глобальному Западу», не захотели «открыть двери» для развивающихся стран, таких как Китай и Индия (Kuznetsov, 2022). Страны «Глобального Запада» пытались максимизировать «финансовую ренту», иногда в сочетании с «технологической рентой»4. Это ставило вопрос о реформируемости международных финансовых институтов с непосредственным влиянием на глобальное экономическое управление (Larionova, Kirton, 2018; Larionova, Shelepov, 2022). Быстрое сокращение роста экономики еврозоны в настоящее время, а также ослабление конкурентных преимуществ Европейского союза, привело к слабой позиции евро в Международной валютной системе (Polivach, 2020; Shchegoleva, Malsagova; 2020), сконцентрировав все проблемы на долларе США и его управлении.

МВФ, безусловно, оказался институтом, наиболее подверженным критике (Syed, Sukar, 2018; Hackler et al., 2020). Хорошо известно, что политика структурной перестройки вызвала значительное недовольство во многих странах (Bussmann, Schneider, 2007; Hartzell et al., 2010). Это началось в 1980-х годах (Walton, Ragin, 1990; Walton, Seddon, 1994) и продолжается до сих пор. Политика МВФ отражает значительную риторическую и политическую преемственность с неолиберализмом (Weisbrot et al., 2009b), хотя можно отметить – в основном для европейских стран – выраженную несогласо- ванность в этих двух областях (Grabel, 2003). Но сегодня МВФ изо всех сил пытается сохранить свою способность проводить политику структурной перестройки и оставаться эталоном во многих странах (Grabel, 2011).

Вопрос о возможной реформе МВФ стал центральным после кризиса субстандартного кредитования (Weisbrot, Johnson, 2009) и роста влияния развивающихся стран, включая Китай и Индию. Однако попытки реформировать этот институт оставались ограниченными (Weisbrot et al., 2009a). В итоге на «Глобальном Юге» легитимность МВФ была значительно подорвана, а потребность в альтернативной организации становится все более очевидной. Действительно, аналитики давно утверждали, что политика играет большую роль в кредитных операциях Международного валютного фонда (Bird, 1996; Thacker, 1999) и что эта организация может быть в значительной степени подвержена влиянию со стороны Казначейства США (Sapir, 2000a). Данная гипотеза, конечно, не была достаточно конкретизирована, но она в значительной степени подразумевает понятие «гегемония» (Cohen, 1986; Keohane, 1984; Schoultz, 1982). Очевидно, что политическая связь с Соединенными Штатами, крупнейшим акционером МВФ, повышает вероятность получения страной кредита МВФ5 или предоставления ей более благоприятных условий (Sapir, 2000a). Можно было бы предположить, что окончание холодной войны должно было привести к изменениям в этом вопросе (Killick, 1995). Однако этого не произошло, и было бы ошибкой считать, что после окончания холодной войны МВФ стал менее политизированным. На самом деле, как показывают исследования, с 1990 года его политическое влияние фактически возросло (Soo, Russett, 1996). Поведение многосторонних организаций всегда определяется политическими интересами наиболее влиятельных государств-участников.

Китай пытался усилить свое влияние в МВФ (Ferdinand, Wang, 2013) и в определенной степени в этом преуспел. Хорошим примером такого сотрудничества является включение юаня в валютную корзину МВФ в 2016 году6. Подобно США и другим развитым западным странам Китай также принимал решения о сотрудничестве с международными финансовыми институтами (МФИ), исходя из собственных интересов и целей в отношении ключевых экономических и политических вопросов, а также долгосрочного проекта интернационализации своей валюты (Cohen, 2012). Фактически, когда интересы и цели Китая совпадают с интересами и целями МВФ, сотрудничество с МВФ, как правило, приводит к результату, который отвечает потребностям Китая. Однако, если интересы и цели Китая и МВФ расходятся, результат их сотрудничества, а точнее, его отсутствие, может оказаться значительно дестабилизирующим (Kent, 2007). Отношения Китая с МВФ в действительности сильно зависят от отношений с Соединенными Штатами (Foot, Walter, 2011). После второго президентского срока Обамы и первого президентского строка Трампа ухудшение отношений с США делало отношения Китая с МВФ все более проблематичными. Эта тенденция сохранилась и во время президентства Байдена7 (Kim, 2023). Тем не менее МВФ по-прежнему отвечает за регулирование глобальных финансов и долгов. Несмотря на сильное недовольство, которое он вызывает, до сих пор не появилось ни одной организации, которая могла бы бросить вызов его господству. Однако ситуация может измениться с созданием Нового банка развития.

Всемирный банк также подвергается глубокой критике с 1990-х годов8 (Bello, Guttal, 2005; Girdwood, 2007; Rappleye, Leang, 2018; McCormack, 2018). Разочарование в политике Всемирного банка не ново (Collier, 1997; Easterly, 2002), как и призывы к его реформирова- нию (Mosley et al., 1995). Одним из моментов, на который обращали внимание многие критики, была его согласованность с американской политикой (Andersen et al., 2006; Clark, Dolan, 2021).

На протяжении большей части послевоенного периода Банк пользовался почти полной монополией в двух сферах: финансирование и знания в области проблем и процессов развития. Хотя Всемирный банк сохраняет свое значение в области знаний о развитии, сектор финансирования развития стал более конкурентоспособным благодаря созданию ряда новых институтов развивающимися странами (Guven, 2017). Был четко обозначен риск того, что Всемирный банк превратится в еще одно агентство, управляемое богатыми странами для оказания помощи более бедным странам (Birdsall, Subramanian, 2007; Birdsall, Scott, 2016). Национальные государственные гиганты, например Банк развития Китая и Эксимбанк Китая (Kopinski, Qian, 2014), по некоторым данным (по крайней мере, в отдельные годы), предоставили Африке больше кредитов, чем Всемирный банк. Такая ситуация, безусловно, вызывает неловкие вопросы.

Кризис COVID-19, который сегодня рассматривается как один из самых тревожных звонков о необходимости многостороннего подхода, только усилил давление9; богатые страны направляют свои ресурсы и внимание на собственные внутренние проблемы и не проявляют особого желания бороться с пандемией за пределами своих границ10. На самом деле Всемирный банк изо всех сил пытается развеять сомнения в собственной легитимности и кризисе неактуальности, которые преследуют его уже много лет. Очевидно, что Новый банк развития (НБР) БРИКС может стать одним из возможных игроков, способных бросить вызов главенству Всемирного банка (Kanbur, 2017).

Кроме того, есть ВТО, которая исчерпала свой потенциал, как мы видели на примере провала «Дохийского раунда» (Stephen, 2019). На момент создания организации в 1995 году11

ее основными функциями были «обеспечение площадки для переговоров между ее членами по вопросам их многосторонних торговых отношений»12 и «управление Договоренностью о правилах, положениях и процедурах, регулирующих разрешение споров»13. Последнюю функцию выполнял Орган по разрешению споров (ОРС), который называют «венцом» и «центральной опорой многосторонней торговой системы»14 (Creamer, 2019).

Но очень быстро у так называемых «развивающихся» или «формирующихся» стран возникло ощущение, что они проиграли «Уругвайский раунд», получили плохое соглашение и что им пришлось многое отдать за обманчивое вознаграждение. Например, они быстро поняли, что соглашение по сельскому хозяйству и соглашение по текстилю и одежде далеко не всегда дают им доступ на рынок развитых стран, что, собственно, и было одной из причин их вступления в ВТО (Jones, 2009). Таким образом, попытка запустить «Дохийский раунд» закончилась оглушительным провалом. В целом переговоры были настолько противоречивыми и неудачными, что сейчас принято говорить о «клинической смерти Дохийского раунда». В ответ на это все больше государств стали обращаться к двусторонним и региональным экономическим партнерствам. Недавнее заключение таких соглашений, также называемых «соглашениями нового поколения», как Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, или злополучное CETA, или Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Европейским союзом и Канадой, а также длительные переговоры по Региональному всеобъемлющему экономическому партнерству, возглавляемому Китаем и включающему 16 государств Азии и Океании, являются, вероятно, лучшими примерами этой тенденции15.

Результатом стало значительное увеличение числа региональных соглашений, нарушающих принципы ВТО. С 2009 по 2022 год их количество возросло с 287 до 57716. Это одновременно и явный показатель кризиса ВТО, и подтверждение возрастающей роли регионализма (Lebedeva, Kuznetsov, 2019; Izotov, 2021). Увеличилось и количество новых протекционистских мер, введенных против других стран (Kuznetsov, 2022, p. 191). Было ли сокращение мировой торговли результатом этих мер или, наоборот, эти меры были реакцией на стагнацию и спад мировой торговли, еще предстоит выяснить (Sapir, 2021).

Сегодня очевидно, что институты глобальной экономики переживают кризис, открытый или латентный. Это одновременно и результат кризиса «Вашингтонского консенсуса», с которым ассоциировались МВФ и Всемирный банк (Sapir, 2000b), и результат радикального изменения баланса экономических сил с 1990-х годов, затянувшихся или слишком запоздалых реформ, и появления нового коллективного субъекта – БРИКС. Этот субъект теперь достаточно влиятелен, чтобы внести существенные изменения в структуру управления мировой экономикой. В борьбе за радикальную реформу глобальных экономических институтов он может потребовать либо увеличения доли существующих институтов, либо полного изменения правил и норм, их определяющих. По сути, оба направления вызывают серьезный кризис существующих институтов. Но любой кризис никогда не заканчивается сам по себе.

Действительно, кризис и даже крах институтов, возникших в период господства «коллективного Запада», не будет полным до тех пор, пока не будут созданы новые институты взамен старых. По сути, то, что мы называем «кризисом», – это период времени между неспособностью старых институтов играть свою привычную роль и появлением новых, которые могли бы их заменить17.

Далее рассмотрим возможные схемы создания институтов на примере Нового банка развития.

От БРИКС к БРИКС+: два десятилетия прогресса

Появление БРИКС, а затем БРИКС+, безусловно, стало самым важным событием последних двадцати лет (Cochrane, Zaidan, 2024). Присоединение к этой организации четырех новых стран в 2023 году и возможное присоединение других стран в ближайшие годы свидетельствуют о ее динамичности и силе притяжения18, что недавно признал даже европейский аналитический центр «Брейгель»19. Поэтому следует проанализировать прогресс БРИКС за последние годы, чтобы понять глубинные течения, негативно влияющие на институты глобальной экономики.

Аббревиатура БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Китай – была введена Джимом О’Нилом, экономистом банка «Goldman Sachs», двадцать лет назад20. В своей статье он анализировал впечатляющий экономический рост, который ожидает эту группу стран, а также последствия таких тенденций для международной политической экономики. Процесс, начавшийся в 2006 году в рамках Генеральной ассамблеи ООН, был институционализирован в 2009 году на первом саммите БРИК в Екатеринбурге, а XVI саммит БРИКС состоялся в октябре 2024 года в Казани. Влияние этой новой организации значительно возросло в мире, где регионализм становится все более актуальным (Kuznetsov, 2020). Развитие нового направления регионализма (Voskressenski, Koller, 2019) как следствие неудавшейся глобализации под руководством «Глобального Запада», вероятно, сыграло важную роль в успехе БРИКС (Shlykov, 2017; Voskressenski et al., 2017).

В эти три судьбоносных года мир столкнулся с масштабным финансовым кризисом, известным как «кризис субстандартного кредитования», с которым ни США, ни МВФ не смогли справиться (Sapir, 2009). Оглядываясь назад, можно отметить, что кризис вызвал у четырех стран желание попытаться организовать более совершенную систему управления валютой и торговлей (Nayyar, 2016). В 2011 году к БРИК присоединилась ЮАР как наиболее экономически успешная страна «Глобального Юга», что превратило БРИК в БРИКС.

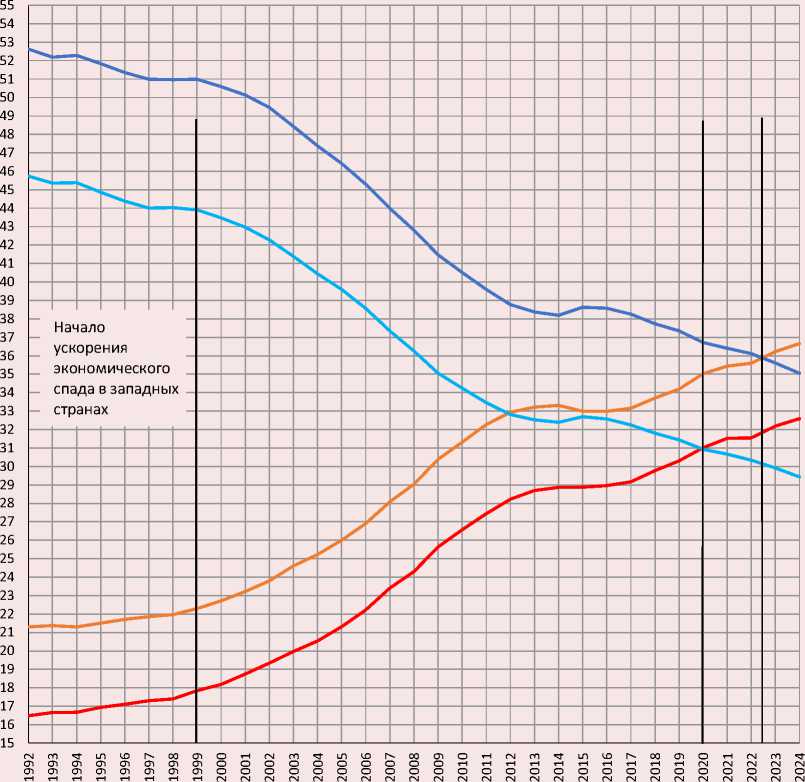

Вместе с ЮАР на страны БРИКС приходится 26% мировой территории, а их общий мировой ВВП (по ППС) вырос с 25,6% в 2009 году до 32,2% в конце 2023 года ( рисунок ). Утверждение о том, что БРИКС представляет интересы «глобального большинства», становится все более убедительным21. Создание БРИК, а затем

Доля БРИКС и БРИКС+ в мировом ВВП по ППС по сравнению с западными странами

^ ■■■ ^^м БРИКС ^^^^^^м БРИКС+ ^^^^^^v "Коллективный Запад" ^^^^^^м G7

Источник: МВФ.

Том 17, № 6, 2024

Коллективный Запад G7

БРИКС, было встречено как с определенным скептицизмом, так и с осторожным энтузиазмом, в зависимости от мнения разных авторов; организацию называли то «свободной ассоциацией», то «потемкинской деревней»22, то «клубом по интересам» (Saran, 2015). Очевидно, что «Глобальный Запад» обеспокоен развитием БРИКС (Pavlenko, 2009). Однако со временем влияние группы значительно выросло. Это было подтверждено на XVI саммите БРИКС в Казани, где статус «партнера» получили уже 13 стран23.

Это, несомненно, страны с общими экономическими устремлениями и схожими представлениями о типе многостороннего сотрудничества и изменениях в глобальной политической экономике, которые необходимы для его достижения. В каком-то смысле БРИКС можно рассматривать как продолжение так называемой «доктрины Примакова», о которой говорил С.В. Лавров24. Очевидно, что эта организация играла значительную роль в российской внешней политике задолго до начала вооруженных действий в Украине в 2022 году (Kadyshev, 2010; Larionov, 2012; Il’in et al., 2013). Тем не менее именно эти основополагающие экономические устремления способствовали оживлению потоков капитала внутри и между странами БРИКС в условиях финансового вакуума в мире после финансового кризиса (Radulescu et al., 2014). Фактически БРИКС растет, привлекая все больше и больше стран. В 2023 году, во время XV саммита, организация решила принять в свои ряды шесть новых стран. Несмотря на то, что приглашение приняли только пять из них (по политическим причинам Аргентина отклонила приглашение), 1 января 2024 года БРИКС преобразовалась в БРИКС+ с общим ВВП (по ППС) 36,2%. БРИКС стала равной G7, а БРИКС+ сократила разрыв с так называемым «коллективным Западом». Возможное присоединение Саудовской Аравии и фактическое присоеди- нение Ирана, естественно, имеет важное политическое и коммерческое значение25.

Но было бы ошибочным полагать, что БРИКС занимается только торговлей, деньгами и финансированием. БРИКС можно рассматривать как инструмент для развития технологического сотрудничества, позволяющего странам преодолеть «технологическую ренту» «Глобального Запада» (Edler et al., 2023). Развитие технологического суверенитета было определено многими странами как приоритетная цель. Однако технологический суверенитет может быть достигнут более эффективно за счет сотрудничества, чем за счет злополучного возвращения к автаркии (March, Schieferdecker, 2023; Gareev, 2023). В этом контексте значение БРИКС для России может быть весьма важным (Dezhina, Gareev, 2024). Очевидно, что БРИКС способствует развитию сотрудничества и взаимодействия, позволяя странам-участницам укреплять свой технологический суверенитет (Rensburg et al., 2015; Sidorova, 2018). Развитие отношений между Бразилией и Индией (Lema et al., 2015) и, конечно, между Китаем и Россией является примером этого процесса (Gao Jix-iang, Jiang Jing, 2022; Changjun, Kolesov, 2022). Такое сотрудничество может иметь и прикладной аспект, например, сотрудничество по «Арктическому маршруту», важное как для России, так и для Китая (Yaxin Wang, 2023).

Тем временем стало ясно, что «глобализация» вошла в глубокий кризис (Sapir, 2015), который признали даже в Бреттон-Вудских организациях. Кармен Рейнхарт, главный экономист Всемирного банка, заявила, что пандемия COVID-19 «...забила последний гвоздь в крышку гроба глобализации»26. Затем БРИКС стала амбициозным блоком с собственной внутренней динамикой, который проводит ежегодные саммиты, имеет дипломатические амбиции, участвует в масштабных инфраструктурных проектах в пределах своих национальных границ, а также в транснациональных проектах в своих регионах. БРИКС использовала свою экономическую мощь, создав новый кредитный институт – Новый банк развития, в который вошли страны, еще не являющиеся членами БРИКС27, – и бросив вызов гегемонии европейских и североамериканских стран в сфере международных финансов. Создание НБР стало знаменательным событием. Это первый институт в чрезвычайно важной области, основанный незападными странами.

Экономические устремления БРИКС ставили под сомнение и даже заменяли Бреттон-Вудские институты. НБР способствовал оживлению потоков капитала внутри и между странами БРИКС в условиях финансового вакуума в мире после финансового кризиса. В 2017 году, спустя почти десять лет после финансового кризиса 2008 года, на страны БРИКС приходилось 19% глобальных инвестиционных потоков (Garcia, Bond, 2019). Большая часть этих финансовых потоков была направлена в капиталоемкие инфраструктурные проекты. В настоящее время региональная роль БРИКС очевидна (Chakraborty, 2018), и она постепенно расширяется в сторону глобальной (Loewe, 2016)28.

Однако с 1990-х годов страны БРИКС пережили радикальную трансформацию своей политико-экономической структуры. Общей чертой в рамках разнородного опыта экономического развития этих стран стало то, что государство активно принимало политические меры по мобилизации ресурсов, торговой политике, государственным закупкам, стимулированию общественного спроса и предоставлению финансовой поддержки (Santiago, 2020).

Роль государства в экономическом развитии в странах БРИКС принимала различные формы (Di Maio, 2015), но была и остается, несомненно, важной. Благодаря этому страны БРИКС бросают вызов глобальным экономическим институтам, созданным Западом и ориентированным на него. Однако этот вызов должен быть определен. Будет ли он адаптивным или радикальным по своей природе и как он будет учитывать растущую структурную власть БРИКС?

Институциональная власть и институциональное укрепление

Но какова истинная природа вызова со стороны БРИКС (а теперь и БРИКС+)? Чтобы понять динамику, обратимся к теоретическим элементам международной политической экономии, а также к другим теориям. Рассмотрим две основные концепции с высоким эвристическим потенциалом: концепцию «структурной власти», в основном связанную с именем Сьюзен Стрэндж, и концепцию Альфреда Хиршмана «Голос – Выход».

БРИКС (БРИКС+) – это одновременно и политическая, и экономическая организация. Ее экономическая и политическая мощь возросла в последние годы, но особенно после 2020 года и кризиса COVID-19. Символично и то, что в определенной степени ее участников можно считать представителями «Глобального Юга»29.

Именно в этом контексте следует оценивать создание Нового банка развития. Можно было бы подумать, что НБР будет неким внутренним механизмом, нацеленным на стимулирование инвестиций и торговли внутри БРИКС (Morozkina, 2015). Но члены БРИКС с самого начала решили сделать НБР многосторонним институтом, способным работать за пределами группы. Это решение изменило смысл создания НБР. В дальнейшем НБР развивал партнерские отношения с различными государствами и финансовыми институтами, но на очень прагматичной основе (Nanwani, 2024), стремясь постепенно расширить сферу своего влияния. Он разработал специальную программу экологического перехода и затем напрямую конкурировал с Всемирным банком (Braga et al., 2022). Таким образом, создание НБР стало первой и пока наиболее важной попыткой институционального укрепления БРИКС. Можно утверждать, что НБР является одновременно призна- ком и источником структурной власти БРИКС. Для начала рассмотрим, что такое «структурная власть» и как следует использовать это понятие.

Структурная власть (Fairfield, 2015; Culp-peper, 2015; Hayward, 2018; Godefroid et al., 2024) обычно рассматривается как власть, организованная вокруг обязательных, институциональных и реляционных измерений, присущих « социальной структуре, за пределами сознательного осуществления » (Barnett, Duvall, 2005). Структурная власть резко контрастирует с реляционной властью, которая подчеркивает усилия по максимизации ценностей в рамках данного набора институциональных структур. Структурная власть подчеркивает мета-власть, которая относится к усилиям по изменению институтов (или изменению игры). Очевидно, что БРИКС+ пытается поставить под сомнение, модифицировать и, возможно, даже изменить глобальное управление (Stuenkel, 2016).

Сьюзен Стрэндж, безусловно, является автором, приложившим значительные усилия для возвращения понятия власти в международную экономику, и она внесла свой вклад в создание международной политической экономии (Cohen, 2008). Но, хотя она справедливо утверждала, что власть была и остается центральным элементом международной политической экономии (Poast, 2019), она также попыталась определить и уточнить понятие «власть».

Сьюзен Стрэндж определяет структурную власть как власть, позволяющую формировать и определять структуры глобальной политической экономики, в рамках которой взаимодействуют другие государства (Strange, 1994), их политические и правовые институты, а также их экономические предприятия. Это можно понимать как власть, определяющую правила игры, явные или неявные нормы поведения. Затем Стрэндж выделяет четыре ключевые структуры власти в глобальной экономике: (1) безопасность, (2) производство, (3) финансы и (4) знания. Среди них она определяет финансовую структуру как ядро глобального экономического управления, отсюда вытекает актуальность международных финансовых рынков, которые могут приобретать собственную динамику (Strange, 1986; Strange, 1998), и многостороннего банка развития, такого как НБР, «особенно потому, что последний не был создан западными державами. Это особенно важно, учитывая, что «структурная власть» тесно связана с понятием «гегемония» (Katzenstein et al., 1998). Она также утверждает, что финансовая структура мировой экономики опирается на два столпа: политэкономические структуры, с помощью которых создаются кредиты и в которых власть разделяют правительства и банки, и второй столп, состоящий из национальных валютных систем, создающих глобальную надстройку (Strange, 1994).

Однако анализ Сьюзен Стрэндж выызвает ряд вопросов. Первый заключается в том, что такой подход носит непреднамеренный характер, т. е. во внимание не принимаются различные стратегии субъектов или долгосрочные проекты. Второй заключается в том, что данный подход слишком узок и исключает возможность формирования международных торговых институтов. Третий связан с недостаточным теоретическим объяснением причинно-следственных механизмов структурной власти.

Тем не менее понятие «структурная власть» имеет центральное значение, тем более если вспомнить, что Стрэндж определила ее как власть, позволяющую формировать и детерминировать структуры глобальной политической экономики – власть, которая сегодня важна как никогда. Упомянутые проблемы, несомненно, касаются более чем одной формы неполноты теории, разработанной Сьюзен Стрэндж. Они не ставят под сомнение центральное значение концепции структурной власти. Что действительно важно для нас, это понять, как создание НБР «структурной властью» БРИКС повлияло на финансовую структуру, проявившуюся в переходе от «власти влиять» к «власти вредить».

В течение 15 лет мы наблюдаем ослабевание сверхдержавы (США), которая пыталась сохранить остаточную способность влиять на международные решения, либо объединив усилия с другими западными странами, либо путем односторонних действий. С другой стороны, мы наблюдаем за действиями стран-оппонентов – БРИКС. Они постепенно перешли от формы относительной совместимости, которая не является идентичностью, со старым видением сверхдержавы к очевидной несовместимости и даже к выражению откровенно противоречивых мнений. Именно этот конфликт, или, по крайней мере, столкновение несовпадающих интересов, важен в данном случае.

Никто не станет оспаривать тот факт, что Соединенные Штаты и, в глобальном масштабе, так называемый «коллективный Запад» обладали и продолжают обладать сильной, хотя и размытой, структурной властью, особенно в отношении финансовых структур, над которыми они привыкли полностью доминировать. Пока неясно, достигли ли страны БРИКС того момента, когда и они будут обладать значительной структурной властью в этой сфере, и смогут бросить вызов гегемонии Запада. Здесь произошел серьезный глобальный сдвиг (Roberts et al., 2017).

Несомненно, значительным был подъем БРИКС в сфере финансирования развития (Schirm, 2010). Как уже говорилось выше, НБР наладил различные виды партнерства в разных областях и приобрел чрезвычайно важный уровень компетентности и доверия. Это означает, что страны, которые пытаются бросить вызов гегемонистской власти Запада, никогда прежде не имели такого уровня доверия, а новые субъекты больше не видят совместимости интересов и идей со старыми доминирующими силами.

Это новое и важное событие. Две влиятельные страны БРИКС – Китай и Индия – по-видимому, разделяли идеи и представления с «коллективным Западом» в 1990-х и начале 2000-х годов (Ju, 2018). То же самое можно сказать и о России, по крайней мере, до финансового кризиса 2008–2010 годов. Каким бы ни был конфликт интересов в других сферах (а одной из важнейших была гражданская война в бывшей Югославии и косовский вопрос 1998–1999 гг.), Россия смирилась с американской финансовой гегемонией и старалась использовать ее наилучшим образом. Но после «кризиса субстандартного кредитования» ситуация стала быстро меняться. Один из авторов заинтересовался советами, поступавшими от МВФ во время кризиса 2008–2010 гг., и пояснил, что тогда мог разразиться конфликт и что этим можно объяснить переход от совместимости к несовместимости (Chin, 2010). На самом деле конфликт между Россией и МВФ начался намного раньше, он восходит к российскому финансовому краху 1998 года (Sapir, 1998; Sapir, 1999a; Sapir, 1999b). Но этот конфликт не помешал России после стабилизации ситуации обратиться к мировым финансовым рынкам и в целом играть в игру финансовой глобализации, по крайней мере, до 2010/2012 годов. Таким образом, именно с «кризиса субстандартного кредитования» начинается осознание несовместимости интересов России с гегемонией США в финансовой и торговой сферах. Здесь необходимо рассмотреть возможные причины политики «разрыва», назовем ее «выходом», со стороны стран БРИКС.

Возможное объяснение кроется в неспособности западных государств, в частности США, справиться с кризисом. С этим могли бы согласиться, по крайней мере, Китай, Индия и Россия, и убедить Китай построить так называемую «Великую стену денег» (Chin, 2014). Это в определенной степени заметил и сам Б. Бернанке30.

Другим возможным объяснением может быть тенденция к усилению политизации экономики, которая стала очевидной с 2014–2016 годов, сначала с введением санкций против России (2014), Ирана, затем с тенденцией к одностороннему использованию позиции доллара США, о которой говорилось в начале первой части этой статьи.

Какой бы ни была главная причина, следует помнить, что они могут сочетаться, изменения уже очевидны. Даже если мы еще далеки от разговоров о «дедолларизации» и создании «общей валюты БРИКС»31, очевидно, что страны БРИКС заняли наступательную позицию по отношению к пост-Бреттон-Вудскому мировому порядку.

Подход «структурной власти» Стрэндж определяет социальные возможности различных субъектов. Дополненный конструктивистским подходом к международным нормативным структурам, он может оказаться очень полезным при рассмотрении новой роли БРИКС в глобальном управлении. Мы видим шаг к созданию институционального показателя эффективности БРИКС в глобальном экономическом управлении.

Однако полноценный анализ появления БРИКС в глобальном управлении требует нового структурного подхода к власти. Здесь сле- дует упомянуть Дугласа Норта, чьи идеи могли бы дать подсказки о компромиссе, лежащем в основе процесса создания нового института, по сравнению с процессом попытки изменения или эволюции существующего института (North, 1990). Но еще более плодотворно опираться на концепцию Альфреда Хиршмана «Голос – Выход». Она позволяет понять путь, пройденный странами БРИКС в использовании их растущей «структурной власти» и эволюцию их позиции по отношению к институтам, порожденным «Глобальным Западом», с начала 2005 года и до настоящего времени.

В центре концепции Хиршмана – пара «Выход – Голос», к которой можно добавить «Верность» (Hirschman, 1970). Цена «выхода» из группы представлена риском возникновения ситуации фрагментированной многосторонности, а цена недостаточного «голоса» означает снижение способности влиять на принципы и процедуры финансирования развития, а затем принимать решения, не отвечающие собственным интересам.

Эта пара возникает, когда один из членов требует увеличения полномочий по принятию решений и готов взять на себя расходы, увеличивая ресурсы, которые он вкладывает в систему, будучи уполномоченным на это доминирующими субъектами (здесь имеется в виду «коллективным Западом», или «Глобальным Западом»). В случае БРИКС требование расширить полномочия по принятию решений в рамках институтов глобального управления усилило их скрытое недовольство до такой степени, что доминирующие страны, казалось, не желали прислушиваться к их «голосу». Это привело к поиску альтернативных средств укрепления своей власти путем появления институтов, параллельных институтам, созданным и направляемым Западом.

С этой позиции Новый банк развития можно рассматривать как воплощение в жизнь варианта «выход». Страны БРИКС выбрали альтернативный вариант, вместо того чтобы пытаться влиять на существующие институты с помощью «голоса». Но они сделали это ценой фрагментации многосторонних отношений. Представляет интерес вопрос о том, почему страны БРИКС выбрали именно этот вариант и продолжили его реализацию в последние годы. На начальном этапе существо- вания БРИКС (2006–2012 гг.) они, похоже, пытались заставить западные страны прислушаться к ним. На самом деле их не воспринимали всерьез, по крайней мере поначалу.

Возможная интерпретация заключается в том, что страны БРИКС сознательно выбрали стратегию выхода, во-первых, понимая, что их требования о большем равенстве в международных институтах повсеместно отвергаются или игнорируются, во-вторых, наблюдая неспособность США и других стран справиться с кризисом субстандартного кредитования. Даже сделав этот выбор, БРИКС пыталась представить НБР как дополнение к существующим финансовым институтам (Shetiya, 2017), как своего рода смешанную стратегию, сочетающую «голос и выход», по крайней мере до 2016–2017 года, прежде чем поменять направление и бросить США и их сторонникам прямой вызов. Это означает, что страны БРИКС проявляли значительную осторожность и решились на полноценную стратегию выхода только после того, как убедились, что других вариантов не существует.

Здесь также поднимается вопрос о том, почему «Глобальный Запад» не знал и не хотел слышать требований этих стран и замкнулся на своей уверенности в том, что всегда сможет иметь средства контроля над мировой экономикой. Объявление на XVI саммите БРИКС в Казани32 о создании системы BRICS-Clear33, общей перестраховочной компании БРИКС34, а также об организации продовольственного рынка, который дополнит и даже заменит чикагский, свидетельствует о том, что структурная власть БРИКС действительно растет. Это подтверждает, что принятие стратегии выхода стало важнейшим путем для стран БРИКС, даже если они все еще имеют обязательства перед другими институтами, например Организацией Объединенных Наций35, но при этом дают им ряд сильных рекомендаций, что является хорошим примером стратегии голоса, подкрепленной предыдущим примером стратегии выхода. Похоже, что страны БРИКС осознают наличие остатков структурной власти у «Глобального Запада» и не хотят вступать в глобальную конфронтацию.

Для чего в этом контексте нужен Новый банк развития?

Далее перейдем от экономики к политике, следуя примерно по тому же пути, который описала Сьюзен Стрэндж. Может ли Новый банк развития сыграть решающую роль в долгой борьбе за то, чтобы сделать глобальное управление справедливым и честным по отношению к странам «Глобального Юга» (Larionova, Shelepov, 2022)? Действительно ли Новый банк развития отличается по своей структуре и практикам от международных институтов36, созданных «Глобальным Западом», и представляет ли он реальную альтернативу им37? Другими словами, ограничивается ли разница тем, что НБР является «незападным» институтом, или же НБР еще и опирается на другие правила, возможно, более благоприятные для развивающихся стран?

Бреттон-Вудские институты были созданы в условиях американской гегемонии. Даже если в отношении ВТО все не так однозначно, можно сказать, что американское влияние было чрезвычайно сильным при принятии ГАТТ в том виде, в котором оно существовало в начале 1960-х годов. Их влияние было очень велико при создании внутренних правил ВТО. Это неудивительно, если вспомнить расстановку сил в 1944 году или в начале 1980-х гг. Нельзя забывать и о важности «Вашингтонского консенсуса» в формировании решений МВФ и Всемирного банка в 1990-е гг. Это имело серьезные последствия, особенно для России (Sapir, 2000b). Но создание НБР происходило в совершенно ином контексте, и необходимо еще раз вернуться к созданию НБР и его развитию.

Как мы уже говорили, создание Нового банка развития впервые рассмотрено странами БРИКС в 2012 году, но официальное соглашение было подписано только в 2014 году в Форталезе, а инаугурационное заседание совета управляющих состоялось 7 июля 2015 года38. НБР начал функционировать в 2016 году со штаб-квартирой в Шанхае39. В 2017 году был открыт региональный офис в ЮАР40, в 2019 году – региональный офис в Сан-Паулу, затем еще по одному офису в Индии и России. В 2021 году в НБР были приглашены Бангладеш и Объединенные Арабские Эмираты, а в 2023 году – Египет. На тот момент эти новые участники не входили в БРИКС. Уругвай также имел статус «потенциального участника», который был принят советом управляющих НБР, и официально станет государством-участником после того, как сдаст документы о присоединении41. Первоначальный уставный капитал НБР составляет 100 миллиардов долларов США и разделен на один миллион акций номинальной стоимостью сто тысяч долларов каждая.

Учредители НБР провели первоначальную подписку на пятьсот тысяч акций на общую сумму 50 миллиардов долларов США, в том числе на сто тысяч акций, соответствующих оплаченному капиталу в размере 10 миллиардов долларов США, и на четыреста тысяч акций, соответствующих капиталу к востребованию в размере 40 миллиардов долларов США. Первоначальный подписной капитал был распределен поровну между странами-учредителями. Членство в банке открыто для всех участ- ников Организации Объединенных Наций, что означает, что банк ожидает большого числа будущих членов. Была быстро определена стратегия банка и поставлены цели на ближайшие годы42. Первый кредит был подписан в конце 2016 года43, и кредитный портфель банка быстро вырос за счет суверенных кредитов и кредитов с суверенной гарантией44. Акцент был сделан на национальном развитии и партнерстве с другими финансовыми институтами45. Таким образом, НБР – институт, который стремится быть действительно международным (не ограничиваясь членами БРИКС) и который, по крайней мере в своих текстах, не позиционирует себя как альтернативу, даже если в действительности он начинает представлять собой таковую.

Теперь остается выяснить, какова диффузия власти в рамках НБР. Можно предположить, что она обусловлена двумя основными факторами: во-первых, размером акционеров (доминирующей силой может оказаться Китай), во-вторых, отношениями между заемщиками и кредиторами (Humphrey, 2014). Но если эти критерии применить к НБР, то мы увидим, что состав банка имеет более многостороннюю перспективу, чем МВФ или Всемирный банк. Об этом свидетельствует распределение долевого участия, изначально поровну между всеми членами БРИКС. Кроме того, существует критерий общности, который хорошо вписывается в перспективу развивающейся рыночной экономики, в частности, у НБР нет главного акционера и власть НБР не осуществляется в одном общем регионе (Cooper, 2017). НБР представляет собой уникальный случай среди международных финансовых организаций, поскольку он не поляризован ни формально, ни неформально одной «доминирующей» страной, а в действительности является «многополярным».

Что касается отношений между заемщиком и кредитором, то существующие многосторонние финансовые институты развития, как правило, устанавливают две формы взаимоисключающих отношений: отношения «заемщик – кредитор» и отношения «заемщик – заемщик»46. Первые представляют собой строго зависимые отношения, которые приводят к получению выгоды для кредитора. НБР открыт для обоих типов отношений. Стратегия банка предусматривает как отношения «заемщик – кредитор», так и «заемщик – заемщик»47 через предоставляемые им гарантии. Это привело к разработке финансовых продуктов, к которым члены и не члены банка могут получить доступ по рыночной стоимости48. Таким образом, парадигма НБР отличается от классической институциональной парадигмы, принятой в других международных финансовых институтах (Humphrey, 2015). Эти два условия стали важными переменными, влияющими на уровень диффузии власти.

Подход с позиций структурной власти обеспечивает хорошую основу для определения интересов и возможностей акционеров (самих стран БРИКС) и новых властных отношений, созданных в рамках кредитных программ, которые имеют новые альтернативные практики, как показано в очень информативной таблице, которую можно найти в (Duggan et al., 2022). Проведя анализ на основе меморандумов о взаимопонимании со стороны кредиторов, авторы показывают, что структура НБР значительно отличается от структуры других многосторонних банков развития (МБР) (Hooijmaaijers, 2021). Его архитектура явно инновационная (Acioly da Silva, 2019). Это четко определяет стратегию НБР, причем не только в финансовом плане, но и в плане среднесрочных и долгосрочных целей. Сегодня НБР представляет собой уникальную и однородную структуру, в которой доля исторических (и учредительных) членов составляет чуть более 18% на каждого, следовательно, каждый из участников БРИКС обладает равной властью. Это позволяет каждому из них определять повестку дня с приоритетами для развивающихся экономик. Очевидно, что НБР – это воплощение в жизнь вызова развивающихся держав «глобальному управлению» под руководством «Глобального Запада» (Stephen, 2014). То же самое можно сказать и о возглавляемом Китаем Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (AIIB), который часто ассоциируется с НБР (Andronova, Shelepov, 2019; Larionova, Kirton, 2018).

Однако НБР все же отличается от возглавляемого Китаем AIIB. Хотя оба банка были концептуально созданы незападными державами, Китай занимает доминирующее положение в AIIB, в то время как НБР ориентирован на равные полномочия акционеров. Важно также отметить, что стратегия кредитования НБР отличается от стратегии кредитования других МБР, в частности Всемирного банка. МБР являются поставщиками финансовых ресурсов, и с этой точки зрения все, что имеет значение, – это то, как акционеры выполняют формальные или неформальные экономические и политические условия. Структура акционеров многосторонних банков развития на самом деле оказывает значительное влияние на определение действий этих банков (Humphrey, 2016). Страны-заемщики, имеющие регулярные заимствования и добившиеся улучшения бюджетной ситуации, могут изменить условия, необходимые для торговли. Это приводит к повышению «голоса» этих конкретных заемщиков в процессах принятия решений МБР и нарушению равенства заемщиков. НБР, поскольку он создает альтернативу вне существующей системы МБР, которая до сих пор определяла систему глобального экономического управления, соединяет две стороны и предлагает странам «Глобального Юга» альтернативу, которая, возможно, укрепит их способность вести переговоры как с МВФ, так и с Всемирным банком, если не позволит им обойти эти два института.

Рассмотренный подход интересен тем, что позволяет увидеть условия, определяющие реальные изменения в структуре власти. Конечно, НБР является новой организацией с точки зрения истории ее деятельности: начав выдавать кредиты в конце 2016 года, он достиг точки невозврата на своем пути (Trajber-Waisbich, Borges, 2020). Поэтому рассмотрение НБР в качестве примера для исследования имеет некоторые ограничения. Однако актуальность данного примера для исследования неизбежна, поскольку за последний год власть и влияние НБР неуклонно росли. Более того, его символическое значение как первого международного финансового института, созданного странами, принадлежащими к так называемому «Глобальному Югу», обеспечивает НБР особое место среди международных финансовых институтов, поскольку он является одновременно и дополнением, и вызовом для уже существующих финансовых институтов. Такое положение дел способствует появлению новых правил и стандартов. Но это не единственная проблема, связанная с созданием НБР.

НБР часто рассматривается как возможный вызов доллару49 в связи с так называемой регионализацией мировой экономики (Novoselov, Faleev, 2023), а также с декларируемой рядом стран целью восстановить свой глобальный суверенитет (Arnold, 2020). Уже давно известно, что международная валютная система перестала функционировать эффективно (Kondratov, 2015; Kondratov, 2017). Потенциал «дедолларизации» весьма важен (Saaida, 2024; Liu, Papa, 2022; Aggarwal, 2020; Guliyeva, Rzayeva, 2017), тем более когда он сочетается с региональным ростом и оказывает значительное влияние на глобальный рост (Parinenko, 2020). Страны-члены БРИКС уже осуществляют расчеты в нацио- нальных валютах для торговли внутри БРИКС, но это вызвало некоторые вопросы, связанные с компенсацией (Karataev et al., 2017). Тот факт, что в многополярном мире доминирующее положение США будет оспорено, признается разными авторами (Guttmann, 2022; Levy-Yeyati, 2021; Li, 2023; Eichengreen, 2011), очевидно также, что это являлось целью некоторых членов БРИКС (Chen, 2023). Однако такая цель может повлечь за собой значимые последствия в политической сфере (Saaida, 2023), даже если ее достижение окажет положительное влияние на другие развивающиеся страны (Pham, 2017). Принятые на саммите в Казани (октябрь 2024 года) решения о внедрении системы BRICS-Clear, а также создание общей перестраховочной компании БРИКС являются фактическим доказательством того, что эта организация питает, более или менее открыто, большие амбиции.

Вернемся к вопросу об институциональном потенциале стран БРИКС и их «структурной власти». Фактически мы вышли за рамки стратегии «Голос или Выход» или «Голос и Выход» последних лет (Mazenda, Ncwadi, 2016). Страны БРИКС, скорее всего, «перешли Рубикон», и их путь теперь является открытой альтернативой (если уже не привел к некоему конфликту) пути «Глобального Запада». Поэтому НБР представляет собой уникальный случай для оценки «структурной власти» БРИКС. Разговоры о несостоятельности или устаревании Бреттон-Вудских институтов ведутся уже много лет. Однако до сих пор это были лишь разговоры. Ни одна страна или группа стран не обладала «структурной властью» для создания альтернативных институтов. То, что БРИКС сумела это сделать, создав НБР, означает, что структурная власть «Глобального Запада» была серьезно подорвана после финансового кризиса 1997–1998 гг. (напомним, что США смогли заблокировать попытку Японии создать «азиатский МВФ»), а «структурная власть» БРИКС вполне реальна и может быть сопоставима со «структурной властью» стран «Глобального Запада».

Однако есть и другая сторона медали. Своим существованием и проводимыми финансовыми операциями НБР достаточно сильно отличается от других МБР, поэтому он и стал важным полюсом притяжения, по крайней мере, для стран «Глобального Юга» (Thirlwell, 2014; Thompson, de Wet, 2017). Тот факт, что «Глобальный Юг» положительно отреагировал на инициативы БРИКС с 2022/2023 года, особенно на решения Казанского саммита и создание официального статуса «партнерства» для БРИКС, дает понять, насколько хорошо были восприняты инициативы БРИКС, отражающиеся в создании и расширении НБР. Следовательно, эта сила притяжения теперь позволяет БРИКС укреплять свою «структурную власть». Таким образом, анализ выходит за рамки классической схемы «причина – следствие» и становится диалектическим. Если «структурная власть» БРИКС была достаточной для создания и развития такого института, как Новый банк развития, это в свою очередь дает государствам-участникам дополнительную «структурную власть». Как она будет реализована, покажет будущее.

Заключение

Развитие глобальной экономики с конца 1990-х годов привело к коренным изменениям в расстановке политических и экономических сил. Окончание холодной войны отнюдь не означало «конец истории», оно произвело значительные перемены, которые в настоящее время порождают конфликты интересов, а также конфликты представительства и, следовательно, столкновения по поводу норм и правил. Важность этих конфликтов нельзя недооценивать. Возможно, именно они будут определять структуру мира в ближайшие двадцать лет.

Появление БРИКС+ символизирует один из возможных новых сценариев структурирования мира. Тот факт, что страны БРИКС+ теперь занимают позицию открытого протеста против мира, в котором доминирует «коллективный Запад», хотя изначально они просто искали приемлемые модификации этого мира, говорит не только о росте могущества этих стран, но и о недостатке ума у стран «Большой семерки», которые не умели и, несомненно, не хотели предоставить им то место, которое они объективно заслуживали в международных институтах. Нынешняя логика конфронтации во многом является продуктом этой неспособности или нежелания.

Сокращение доли «Большой семерки» и «Глобального Запада» в мировом ВВП и, с другой стороны, рост, который переживают «развивающиеся державы», такие как Китай и Индия, вероятно, ускорили упадок большинства экономических институтов и глобальные кризисы, вызванные Второй мировой войной и «холодной войной». Управление мировой экономикой перешло в руки Запада отчасти из-за этих объективных изменений, отчасти из-за субъективных факторов, таких как неудачная американская политика, повсеместное распространение практики односторонних – следовательно, незаконных – санкций и отчасти из-за нежелания, если не прямого противодействия, своевременно реформировать существующие глобальные экономические институты. В переговорной игре между использованием странами «голоса» и «выхода» из существующей системы решение «выхода» постепенно становится доминирующим благодаря сочетанию вышеназванных факторов.

Следует помнить, что страны БРИКС изначально крайне неохотно выбирали стратегию «выхода». Если бы их «голоса» были услышаны в начале 2000-х годов, то, скорее всего, они бы ее не выбрали. Но вариант «выхода» не является и не может быть окончательным до тех пор, пока не будут созданы новые институты.

В этом процессе влияние БРИКС стало решающим. Факт, что страны БРИКС начали предпринимать активные действия, создав НБР, а теперь еще и приняв участие в XVI саммите БРИКС в Казани, чрезвычайно важен. Неудивительно, что эти государства сосредоточились на одном финансовом институте – НБР, который призван дополнить, а однажды, возможно, и заменить МВФ и Всемирный банк. Новый банк развития с его иным набором правил и стандартов, вероятно, показывает, что крах институтов, созданных Западом, будет неизбежным фактом в ближайшие 15–20 лет. В связи с этим создание Нового банка развития представляет собой стратегический переломный момент первостепенной важности. Это одновременно и признак «структурной власти», обретенной странами БРИКС, и инструмент для развития и укрепления этой структурной власти.

Выбор стратегии «выхода» странами БРИКС, а теперь БРИКС+, однако, не дает ответа на последний вопрос. Будет ли глобальная экономика двигаться в направлении стабилизированной фрагментации, подразумевающей, что «западные» институты смогут выжить, хотя и в урезанном виде, чтобы управлять фрагментом, представленным «западной» экономикой, или же новые институты, пришедшие с «Глобального Юга», смогут наделить эти страны гегемонией, которая впоследствии позволит им воссоединить мировую экономику на основе новых правил управления.

Это еще предстоит увидеть.

Список литературы Вызов БРИКС для институтов мировой экономики. Значение нового банка развития

- Acioly da Silva L. (2019). BRICS Joint Financial Architecture: The New Development Bank. Discussion Paper 243. Brasilia: Institute for Applied Economic Research.

- Aggarwal P. (2020). On de-risking and de-dollarizing intra-BRICS trade via smart contracts. BRICS Journal of Economics, 1(4), 54—69.

- Alesina A., Dollar D. (2000). Who gives aid to whom and why? Journal of Economic Growth, 5, 33—63. Andersen T.B., Hansen H., Markussen T. (2006). U.S. politics and World Bank IDA-lending. Journal of Development Studies, 42(5), 772-794.

- Andronova I., Shelepov A. (2019). Potential for strengthening the NDB's and AIIB's role in the global financial system. International Organisations Research Journal, 14(1), 39-54.

- Arnold T.D. (2024). De-dollarization and global sovereignty: BRICS' quest for a new financial paradigm. Human Geography, 1(6), 1-5.

- Barnett M., Duvall R. (2005). Power in global governance. In: Barnett M., Duvall R. (Eds). Power in Global

- Governance. New York: Cambridge University Press. Bello W., Guttal S. (2005). Programmed to fail: The World Bank clings to a bankrupt development model.

- Multinational Monitor, 26(7-8). Bibow J. (2010). Global Imbalances, the US Dollar, and How the Crisis at the Core of Global Finance Spread to 'Self-insuring' Emerging Market Economies". Levy Institute Working Paper 591.

- Bird G. (1996). The International Monetary Fund and the developing countries: A review of the evidence and policy options. International Organization, 50(3).

- Birdsall N., Scott M. (2016). Multilateral Development Banking for This Century's Development Challenges: Five Recommendations to Shareholders of the Old and New Multilateral Development Banks. Washington, DC: Center for Global Development. Available at: https://www.cgdev.org/publication/multilateral-development-banking-for-this-centurys-development-challenges

- Birdsall N., Subramanian A., (2007), "'From World Bank to World Development Cooperative." Washington, DC: Center for Global Development.

- Boughton J. (2006). Who's in charge? Ownership and conditionality in IMF-supported programs. Chapter 1. In: Globalization and the Nation State. New York, NY: Routledge.

- Braga J.P., De Conti B., Magacho G. (2022). The New Development Bank (NDB) as a mission-oriented institution for just ecological transitions: A case-study approach to BRICS sustainable infrastructure development. Revista Tempo du Mondo, 29, 139-164.

- Bussmann M., Schneider G., (2007). When globalization discontent turns violent: Foreign economic liberalization and internal war. International Studies Quarterly, 51(1), 79-97.

- Chakraborty S. (2018). Significance of BRICS: Regions powers, global governance, and the roadmap for multipolar world. Emerging Economy Studies, 4(2), 182-191.

- Changjun G., Kolesov V.P. (2022). The potential of mutual trade between China and Russia in the field of high-tech manufacturing products. The World of the New Economy, 16(3), 96-103 (in Russian).

- Chen Y. (2023). The impact of Russia's "de-dollarization" on the international status of the US dollar. Academic Journal of Business & Management, 5(2), 17-21.

- Chin G. (2010). Remaking the architecture: The emerging powers, self-insuring and regional insulation. International Affairs, 86(3), 693-715.

- Chin G. (2014). China's rising monetary power. In: Helleiner E., Kirshner J. (Eds). The Great Wall of Money: Power and Politics in China's International Monetary Relations. Ithaca: Cornell University Press.

- Clark R., Dolan L.R. (2021). Pleasing the principal: US influence in world bank policymaking. American Journal of Political Science, 65(1), 36-51.

- Cochrane L., Zaidan E. (2024). Shifting global dynamics: An empirical analysis of BRICS +expansion and its economic, trade, and military implications in the context of the G7. Cogent Social Science, 10(1). Available at: https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/23311886.2024.2333422?scroll=top&needAccess=true

- Cohen B.J. (1986). International debt and linkage strategies: Some foreign policy implications for the United States. In: Kahler M. (Ed.). The Politics of International Debt. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

- Cohen B.J. (2008). International Political Economy: An Intellectual History. New York: Princeton University Press.

- Cohen B.J. (2012). The yuan tomorrow; Evaluating China's currency internationalization strategy. New Political Economy, 17(3), 361-371.

- Collier P. (1997). The failure of conditionality. In: Gwin C., Nelson J.M. (Eds). Perspectives on Aid and Development. Washington, DC: Overseas Development Council.

- Conway P. (2006), IMF essays from a time of crisis. Journal of Economic Literature, 40/1, 114-141.

- Cooper A.F. (2017). The BRICS' New Development Bank: Shifting from material leverage to innovative capacity. Global Policy, 8(3), 275-284.

- Creamer L. (2019). From the WTO's crown jewel to its crown of thorns. American Journal of International Law Unbound, 51.

- Culppeper P.D. (2015). Structural power and political science in the post-crisis era. Business and Politics, 17(3), 391-409.

- De Oliveira T.M., de Albuquerque S., Toth J.P., Bello D.Z. (2018). International Cooperation Networks of the BRICS Bloc. Center for Open Science.

- Dezhina I., Gareev T. (2024). Russia and new BRICS countries: Prospects for technological cooperation. World Ernnomy and International Relations, 68(9), 113-124.

- Di Maio M. (2015). Industrial policy in the BRICS: Similarities, differences, and future challenges. In: Naude W, Nobuya H. (Eds). Structural Change and Industrial Development in the BRICS. Oxford: Oxford University Press.

- Dreher A., Vaubel R. (2004). Do IMF and IBRD cause moral hazard and political business cycles? Evidence from panel data". Open Economies Review, 15, 5-22.

- Duggan N., Hooijmaaijers B., Rewizorski M., Arapova E.Y. (2021). Unfinished business: The BRICS, global governance, and challenges for south-south cooperation in a post Western world. International Political Science Review, 43(2).

- Duggan N., Ladines A., Rewizorski M. (2022). The structural power of the BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) in multilateral development finance: A case study of the New Development Bank. International Political Science Review, 43(4), 495-511. DOI: https://doi.org/10.1177/01925121211048297

- Easterly W. (2002). The cartel of good intentions: The problem of bureaucracy in foreign aid. Journal of Policy Reform, 5(4), 223-250.

- Edler J., Blind K., Kroll H., Schubert T. (2023). Technology sovereignty as an emerging frame for innovation policy. Defining rationales, ends and means. Research Policy, 52(6), 104765.

- Eichengreen B. (2011). Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System. Oxford-London: Oxford University Press.

- Fairfield T. (2015). Structural power in comparative political economy: Perspectives from policy formulation in Latin America. Business and Politics, 17(3), 411-419.

- Ferdinand P., Wang J. (2013). China and the IMF: from mimicry towards pragmatic international institutional pluralism. International Affairs, 89(4), 895-910.

- Foot R., Walter A. (2011). China, the United States, and the Global Order. Cambridge: Cambridge University Press.

- Gao Jixiang, Jiang Jing (2022). Scientific, technological and innovation cooperation between China and Russia in the new era: Reshaping the model and choosing an approach from the perspective of Chinese experts. Studies on Russian Economic Development, 33, 656-662.

- Garcia A., Bond P. (2019). Amplifying the contradictions: The centrifugal BRICS. Social Register, 55, 223-246.

- Gareev T.R. (2023). Technological sovereignty: From conceptual contradiction to practical implementation. Terra Economicus, 21(4), 38-54. (In Russian)

- Girdwood J. (2007). Reforming the World Bank: From social-liberalism to neo-liberalism. Comparative Education, 43(3), 413-431.

- Godefroid M.E., Borghoff V., Plattfaut R., Niehaves B. (2024). Structural power imbalances in global organizations: Analysing IT governance from a postcolonial perspective. European Journal of Information Systems, 1-22. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0960085X.2024.2325358

- Grabel I. (2003). Averting crisis: Assessing measures to manage financial integration in emerging economies. Cambridge Journal of Economics, 27(3), 317-336.

- Grabel I. (2011). Promising Avenues, False Starts and Dead Ends: Global Governance and Development Finance in the Wake of Crisis. Political Economy Research Institute, Working Paper 241. University of Massachusetts-Amherst.

- Guliyeva A., Rzayeva U. (2017). Analysis of the de-dollarization problem in developing countries on the example of Azerbaijan in the conditions of geopolitical asymmetry. Technology Audit and Production Reserves, 6(5), 57-63.

- Guttmann R. (2022). Multi-Polar Capitalism: The End of the Dollar Standard. London-New-York: Palgrave Macmillan.

- Guven A.B. (2017). Defending supremacy: How the IMF and the World Bank navigate the challenge of rising powers. International Affairs, 93(5), 1149-1166.

- Hackler L., Hefner F., Witte M.D. (2020). The effects of IMF loan condition compliance on GDP growth. The American Economist, 65(1), 88-96.

- Hartzell C.A., Hoddie M., Bauer M. (2010). Economic liberalization via IMF structural adjustment: Sowing the seeds of civil war? International Organizations, 64(2), 339-356.

- Hayward C. (2018). On structural power. Journal of Political Power, 11(1), 1-12.

- Hirschman A.O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organisations, and States. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Hooijmaaijers B. (2021). The internal and external institutionalization of the BRICS Countries: The case of the New Development Bank. International Political Science Review. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/ full/10.1177/01925121211052211

- Humphrey C. (2014). The politics of loan pricing in multilateral development banks. Review of International Political Economy, 21(3), 611-639.

- Humphrey C. (2015). Developmental Revolution or Bretton Woods Revisited? The prospects of the BRICS New Development Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank, Working Paper. Overseas Development Institute. Available at: https://cdn.odi.org/media/documents/9615.pdf

- Humphrey C. (2016). The Invisible Hand: Financial pressures and organisational convergence in multilateral development banks. Journal of Development Studies, 52(1), 92-112.

- Il'in I.V., Leonova O.G., Rozanov A.S. (2013). Teoriya ipraktikapoliticheskoiglobalistiki [Theory and Practice of Political Globalistics]. Moscow.

- Izotov D.A. (2021). Economic integration in the context of globalization and regionalization. Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik=Russian Foreign Economic Journal, 5, 7-24 (in Russian).

- Jones K. (2009). The Doha Blues: Institutional Crisis and Reform in the WTO, New-Ybrk - Oxford: Oxford University Press.

- Joyce J.P. (2006). Promises made, promises broken: A model of IMF program implementation. Economics & Politics, 18, 339-365.

- Ju W. (2018). China-IMF collaboration: Toward the leadership in global monetary governance. China Political Science Review, 3, 62-80.

- Kadyshev L. Yu. (2010). About the BRIC factor in Russia's foreign policy. In: BRIKS: predposylki sblizheniya i perspektivy vzaimodeistviya [BRICS: Prerequisites for Rapprochement and Prospects for Interaction]. Moscow: ILA RAN.

- Kanbur R. (2017). What is the World Bank Good For? Global Public Goods and Global Institutions. CEPR Discussion Paper DP12090. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2988848

- Karataev S.N. et al. (2017). Use of National Currencies in International Settlements: Experience of the BRICS Countries. Russian Institute for Strategic Studies. Available at: http://hdl.handle.net/20.500.11910/11740

- Katzenstein P.J., Keohane R.O., Krasner S.D. (1998). International organization and the study of world politics. International Organization, 52(4), 645-685.

- Kent A. (2007). Beyond Compliance: China, International Organizations, and Global Security. Redwood City: Stanford University Press.

- Keohane R.O. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton: Princeton University Press.

- Killick T. (1995j. IMF Programs in Developing Countries: Design and Impact. London: Routledge.

- Kim D. (2023). The Biden Doctrine and China's response. International Area Studies Review, 26(2), 107-124.

- Kondratov D.I. (2015). Recent approaches to reforming the global monetary system. Ekonomicheskiizhurnal VShE, 19(1).

- Kondratov D.I. (2017). The contemporary global monetary system and prospects to transform it. Herald of the Russian Academy of Sciences, 87, 328-335.

- Kopinski D., Qian S. (2014). New friends, old friends? The World Bank and Africa when the Chinese are coming. Global Governance, 20(4), 601-623. Available at: https://www.jstor.org/stable/24526327

- Kuznetsov A.V. (2022). Imperatives for transformation of the international monetary system in the conditions of multipolarity. Finance: Theory and Practice, 26(2), 190-203.

- Kuznetsov D. (2020). Network texture of world politics: Transregionalism of BRICS. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya=World Economy and International Relations, 64(11), 124-131 (in Russian).

- Larionov M.V. (2012). Proposal for the strategy of the Russian Federation's participation in G20, G8 and BRICS for the period 2012-2014. In: Dinamika razvitiya "Gruppy dvadtsati", "Gruppy vos'mi", BRIKS i interesy Rossii [Dynamics of Development of G20, G8, BRICS and the Interests of Russia]. No. 2.

- Larionova M., Kirton J. (Eds). (2018). BRICS and Global Governance. New York: Routledge.

- Larionova M., Shelepov A. (2022). BRICS, G20 and global economic governance reform. International Political Science Review, 43(4), 512-530. DOI: https://doi.org/10.1177/01925121211035122

- Lebedeva M.M., Kuznetsov D.A. (2019). Transregional integration as a new phenomenon of world politics: Nature and prospects. Polis. Politicheskie issledovaniya=Polis. Political Studies, 5, 71-84 (in Russian).

- Lema R., Quadros R., Schmitz H. (2015). Reorganising global value chains and building innovation capabilities in Brazil and India. Research Policy, 44(7), 1376-1386.

- Levy-Yyati E. (2021). Financial Dollarization and De-Dollarization in the New Millennium. Latin American Reserve Fund Working Paper. Available at: https://flar.com/wp-content/uploads/2019/05/Financial-dollarization-and_0.pdf

- Li Y (2023). Trends, Reasons and Prospects of De-Dollarization. Research Paper 181. Econstor. Available at: https:// www.econstor.eu/handle/10419/278680

- Lipscy P.Y. (2003). Japan's Asian Monetary Fund proposal. Stanford Journal of East Asian Affairs, 3(1), 93-104.

- Liu Z.Z., |Papa M. (2022). Can BRICS de-dollarize the global financial system? London, New-Ybrk: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009029544

- Loewe P. (2016). The rise of the BRICS in the global economy. Teaching Geography, 41(2), 50-53.

- March C., Schieferdecker I. (2023). Technological sovereignty as ability, not autarky. International Studies Review, 25(2), art. 012.

- Mazenda A., Ncwadi R. (2016). The rise of BRICS development finance institutions: A comprehensive look into the New Development Bank and the Contingency Reserve Arrangement. African East-Asian Affairs, 3. Doi: https://doi.org/10.7552/0-3-178

- McCormack G. (2018). Why 'doing business' with the World Bank may be bad for you. European Business Organization Law Review, 19, 649-676.

- Mearsheimer J.J. (1995). The false promise of international institutions. International Security, 19(3), 5-49.

- Morozkina A. (2015). The New Development Bank in the global financial architecture. International Organizations Research Journal, 10(2), 68-80.

- Mosley P., Harrigan J., Toye J. (1995). Aid and Power: The World Bank and Policy-Based Lending in the 1980s. New York: Routledge.

- Nanwani S. (2024). The New Development Bank: Directions on strategic partnerships. Global Policy, 15, 434-442. DOI: https://doi.org/10.1111/1758-5899.13268

- Narine S. (2003). The idea of an 'Asia Monetary Fund': The problems of Financial Institutionalism in the Asia-Pacific. Asian Perspective, 27(2), 65-103.

- Nayyar D. (2016). BRICS, developing countries and global governance. Third World Quarterly, 37(4), 575-591.

- North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.

- Novoselov A.S., Faleev A.V. (2023). Transformation of money and financial instruments of the market in conditions of regionalization of the world economy. Prostranstvennaya ekonomika=Spatial Economics, 1, 168-186. DOI: https://doi.org/10.14530/se

- Parinenko T. (2020). International economic integration of BRICS countries - driver of regional and global economic growth. In: Proceedings of the Conference 'New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development' (NSRBCPED 2019). St. Petersburg, Russia and Prague, Czech Republic, November 7—8, 2019. DOI: https://doi.org/10.2991/aebmrk.200324.0802020

- Pavlenko V.B. (2009). The BRIC Group in the global management strategy of the Anglo-Saxon West. Obozrevatel=Observer, 11, 30-32 (in Russian).

- Pham T. H. A. (2017). Dollarization and de-dollarization policies: The case of Vietnam. In: Dollarization and De-Dollarization in Transitional Economies of Southeast Asia. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-57768-5_5

- Poast P. (2019). Beyond the "sinew of war": The political economy of security as a subfield. Annual Review of Political Science, 22(1), 223-239.

- Polivach A.P. (2020). International role of euro and European integration. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya=World Economy and International Relations, 64(5), 33-41 (in Russian).

- Radulescu I.G., Panait M., Voica C. (2014). BRICS countries challenge to the world economy new trends. Procedia Economics and Finance, 8, 605-613.

- Rappleye J., Leang U. (2018). What drives failed policy at the World Bank? An inside account of new aid modalities to higher education: Context, blame, and infallibility. Comparative Education, 54, 1-25.

- Rensburg I., Mot S., David S.A. (2015). Opportunities and challenges for research collaboration among the BRICS nations. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 45(5), 814-818.

- Roberts C., Armijo L., Katada S. (2017). "Global Power Shift": The BRICS, building capabilities for influence. In Roberts C., Armijo L., Katada S. (Eds). The BRICS and Collective Financial Statecraft. London, Oxford: Oxford University Press.

- Saaida M. (2024). BRICS Plus: De-dollarization and global power shifts in new economic landscape. In: Sheresheva M., Lissovolik Y.D. (Eds). Changing the Global Monetary and Financial Architecture: The Role of BRICS-Plus. BRICS Journal of Economics, 5(1), 13-33.

- Saaida M.B. (2023). The BRICS' move away from US dollar: The implications for international politics. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 10(7), 35-39. DOI: https://doi.org/10.5281/ zenodo.10700468

- Santiago F. (2020). The role of industrial policies in the BRICS economic integration process. Inclusive and Sustainable Development Working Paper Series, 1. UNIDO, Research, Statistics and Industrial Policy Branch. Available at: https://www.unido.org/api/opentext/documents/download/16531301/unido-file-16531301

- Sapir J. (1998). The August 1998 crisis: An assessment of the situation in Russia and a program for overcoming the crisis. Problemy Prognozirovaniya=Studies on Russian Economic Development, 6, 19—30.

- Sapir J. (1999a). A l'épreuve des faits...Bilan des politiques macroéconomiques mises en œuvre en Russie. Revue d'études comparatives est-ouest, 30(2-3), 153—213.

- Sapir J. (1999b). Russia's crash of August 1998: Diagnosis and prescriptions. Post-Soviet Affairs, 15(1), 1—36.

- Sapir J. (2000a). Le FMI et la Russie: Conditionnalité sous influences. Critique Internationale, 6, 12—19.

- Sapir J. (2000b). Le consensus de Washington et la transition en Russie: Histoire d'un échec. Revue Internationale de Sciences Sociales, 166, 541—553.

- Sapir J. (2009). From financial crisis to turning point. How the US 'subprime crisis' turned into a worldwide one and will change the world economy. Internationale Politik und Gesellschaft, 1, 27—44.

- Sapir J. (2015). Crisis of globalization: The new context and challenges for national economies. In: Zapesotsky A.S. (Ed.). Contemporary Global Challenges and National Interest — The 15th International Likatchov Scientific Conference, Saint-Petersburg, 2015.

- Sapir J. (2021). La Démondialisation. 2nd edition. Paris: Le Seuil.

- Saran S. (2015). India's contemporary plurilaterlaism. In: Malone D.E., Mohan C.R., Raghavan S. (Eds.). The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy. Oxford: Oxford University Press.

- Schirm S.A. (2010). Leaders in need of followers. Emerging powers in global governance. European Journal of International Relations, 16(2), 197—222.

- Schoultz L. (1982). Politics, economics, and U.S. participation in multilateral development banks. International Organization, 36(3).

- Shchegoleva N.G., Malsagova R.G. (2020). Transformation of the role of the euro in the modern world currency system. Problemy teorii i praktiki upravleniya=Theoretical and Practical Aspects of Management, 11, 44—64 (in Russian).

- Shetiya R.M. (2017). BRICS New Development Bank: An option to World Bank/IMF. International Journal of Commerce and Management Studies, 2(1).

- Shlykov P.V. (2017). In search for transregional alternatives in Eurasia: The phenomenon of MIKTA. Sravnitelnaya politika=Comparative Politics Russia, 8(4), 127—144 (in Russian).