Вызовы и ограничения в формировании аграрных кадров высокой профессиональной компетенции

Автор: Бочарова Елена Викторовна

Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu

Рубрика: Исторические науки и археология

Статья в выпуске: 2-1 т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Современное сельскохозяйственное производство функционирует в условиях внутренних и внешних вызовов, рисков и угроз, что в определенной степени оказывает влияние на формирование аграрных кадров. Анализ текущего состояния в агропромышленном комплексе свидетельствует об ухудшении качественных и сокращении количественных показателей трудовых ресурсов. Российские аграрии проигрывают по производительности труда большинству работников развитых стран. На протяжении последних десяти лет численность работников сельского хозяйства в возрасте 50 лет и старше увеличилась почти на четверть, при сокращении общей численности занятых в данной отрасли на 20%. В этой связи эффективное использование социального потенциала сотрудников агропромышленного комплекса становится важным компонентом повышения эффективности сельскохозяйственных предприятий. Конкурентоспособность работников сельского хозяйства будет определяться эффективным применением имеющихся ресурсов, а также снижением степени воздействия существующих вызовов. Автором выделены и детально проанализированы действующие социальные вызовы формирования кадров высокой профессиональной компетенции в сельском хозяйстве. Одним из аспектов существования социальнотрудовых отношений выступают имеющиеся здесь ограничения. В процессе исследования сформулирована авторская трактовка определения «социальные ограничения формирования аграрных кадров». Определен комплекс социальных ограничений, действующих в сфере труда. Практическая значимость исследования определяется подготовкой информации, необходимой для разработки программ развития профессионализма и анализа результатов их реализации.

Социальные ограничения, риск, вызов, угроза, сельское хозяйство, профессионализм, компетенция, работник

Короткий адрес: https://sciup.org/14951991

IDR: 14951991 | УДК: 316.346.32-053.9:338.436.32 | DOI: 10.17748/2075-9908-2018-10-2/1-63-69

Текст научной статьи Вызовы и ограничения в формировании аграрных кадров высокой профессиональной компетенции

Преодоление негативных социально-экономических процессов российской действительности, сопряженных с общемировыми финансовыми и политическими потрясениями, актуализирует поиск конкурентных направлений дальнейшего устойчивого развития страны. Масштабность и глубина происходящих реформ тесно связаны с переходом от краткосрочных действий по улучшению позиций отдельных агропредприятий к системному регулированию, в основе которого заложена мощная модернизационная составляющая для развития России. Модернизационные процессы не могут происходить беспрепятственно. В ходе социально-экономических изменений складывается ситуация, когда активизируется действие новых неблагоприятных факторов как для предприятий агропромышленного комплекса в целом, так и для отдельных работников. Одним из важнейших аспектов существования социально-трудовых отношений в аграрной сфере являются действующие ограничения.

Степень разработанности проблемы социальных ограничений определяется тем, что она, с одной стороны, не являлась темой специального научного исследования, но, с другой - фрагментарно была затронута в трудах многих ученых - социологов, экономистов, философов.

Несмотря на то, что современные исследователи предпринимают попытки исследования социальных ограничений в сфере АПК, в том числе и в связи с изучением трудовых отношений, однако не все аспекты данного явления рассмотрены в достаточной мере. Отдельные аспекты социальных ограничений в сфере АПК рассматриваются в трудах О.В. Нечипоренко, М.Ю. Морехановой [1, с. 570-571], Р.Р. Салахутдиновой [2, с. 190-195] и др. Однако недостаточно работ, посвященных социологическому изучению социальных ограничений формирования аграрных кадров высокой профессиональной компетенции.

Социальные ограничения можно определить как факторы, которые определяют границы социальных явлений и процессов. Ограничения являются причинами сдерживания инновационного развития экономики. Мы рассматриваем социальные ограничения относительно работника сельского хозяйства, влияющие на его трудовую деятельность, и то, как их можно ослабить, сгладить, расширив границы развития.

Социальные ограничения формирования аграрных кадров можно определить как совокупность факторов (правил, норм, моделей поведения, стереотипов мышления), определяющих границы достижения высокой профессиональной компетенции.

В исследовании социальных ограничений особое внимание уделяется рискам, вызовам и угрозам, как разным степеням опасности. Риск - наиболее разработанная социологическая категория, это особенность поведения индивида, связанная с субъективным восприятием действительности и самоидентификацией. Когда затрагивают проблему риска в агропромышленном комплексе, особо отмечают неудачи, неблагоприятные последствия, с которыми сталкивается отрасль. Однако очень часто в хозяйственной деятельности наличие рисков способствует прогрессивному развитию, поэтому категория «риск» означает сочетание потенциально возможных угроз и успеха.

Вызовы и угрозы являются различными формами опасности как свойства среды. Выделяют реальные, вымышленные, актуальные и потенциальные опасности. Вызов - не вполне осознаваемая, не непосредственная опасность, на которую необходимо реагировать. Угроза - это конкретная опасность, которая требует незамедлительных шагов по ее сдерживанию. Существуют вызовы, которые оказывают существенное влияние на формирование аграрных кадров высокой профессиональной компетенции. К их числу мы можем отнести следующие:

Сокращение занятости в сельском хозяйстве. Происходит ежегодное сокращение численности работников в отрасли. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2000 г. в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве доля занятых составляла 13,9%. В 2016 г. этот показатель уменьшился на 6,4% и находился на уровне 7,5% [3, с. 114].

Ограничения действенного ответа: особенность отраслевой структуры рабочих мест, отсутствие разнообразия сфер приложения труда вследствие низкого уровня развития производственной и социальной инфраструктуры, узкий спектр перерабатывающих производств, а также «анклавизация» сельского рынка труда.

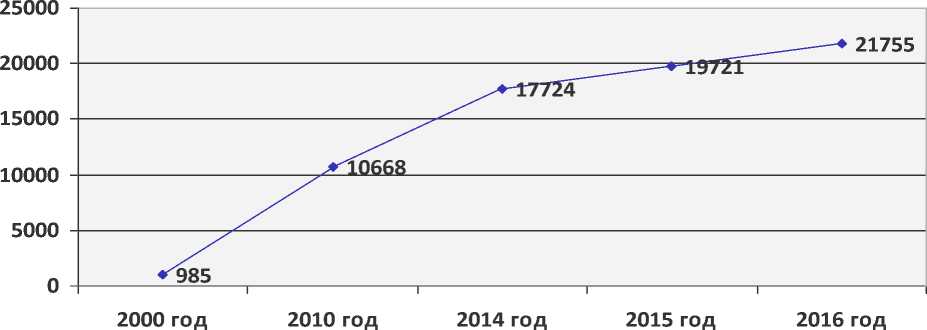

Низкая заработная плата в отрасли . Несмотря на ежегодный рост (см.: рис.) среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (2016 г. - 21 755 руб.), этот показатель почти в 1,7 раза меньше среднего показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации (2016 г. - 36 709 руб.) [3, с. 145].

Рис. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (руб.)

Fig. Average monthly nominal charged wage of workers of agriculture, hunting and forestry (rub.)

Источник: Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб./Росстат. С. 145.

Source: Russian Statistical Yearbook. 2017. P. 145.

Ограничения связаны с низкой системой стимулирования труда. В сельском хозяйстве в основном применяется выгодная работодателю повременная и сдельная оплата труда. Работник получает либо за фактически отработанное время, либо за объем выполненной работы. Из-за специфики сезонности производства в АПК работники часто получают ниже величины МРОТ в регионе на вполне законных основаниях.

Тяжелые условия труда. Проведенный анализ показывает, что в сельскохозяйственной отрасли сохраняются сложные условия труда. Удельный вес численности работников, занятых на опасных и вредных производствах, только за последний год вырос более чем на 1% и составляет 30,8%. Испытывают физические перегрузки, связанные с тяжестью трудового процесса 15,9% работников АПК. Этот показатель увеличился за прошедший год на 1,6%. Ощущают нервно-психические перегрузки, связанные с напряженностью трудового процесса, 5,7% тружеников сельского хозяйства [3, с. 132]. Эмоциональная возбудимость связана с монотонностью труда и может спровоцировать моното-нию, то есть состояние сниженной работоспособности.

Ограничения в наличии препятствий к осуществлению действенного ответа: отсутствие желания руководства предприятий организовать и стимулировать положительные изменения в работе сотрудников. В АПК существует несоответствие уровня сложности выполняемой работы, ее содержания степени квалификации работников.

Слабая благоустроенность жилого фонда способствует снижению качества трудовых ресурсов. Водопровод имеется в 58% сельских жилых домов, отопление - в 68%, канализация - в 47%, горячее водоснабжение - в 34%, газ - в 74% [3, с. 165].

Ограничения проявляются в следующем: недостаток денежных средств на обустройство сельских поселений, латентное влияние иностранных рабочих (гастарбайтеров), привлечение которых не требует создания комфортных условий для проживания.

Неразвитость инфраструктуры. Наличие хорошо развитой транспортной инфраструктуры в сельской местности значительно расширяет спектр социальных возможностей работников. В настоящее время около трети сельских населенных пунктов РФ не имеют дорог с твердым покрытием для связи с сетью путей сообщения общего пользования. Около половины дорог с твердым покрытием малопрочные (щебеночные, гравийные, булыжные), требуют частого ремонта и значительных дополнительных затрат на содержание. Для сравнения: в 2000 г. было введено в эксплуатацию 5,6 тыс. км автомо- бильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного, регионального или межмуниципального значения в сельской местности. В 2016 г. этот показатель сократился почти на треть и находился на отметке 1,9 тыс. км [3, с. 165]. Дорожно-транспортная сеть в полной мере не соответствует потребностям сельхозтоваропроизводителей, тормозит интеграционные процессы, препятствует развитию рыночной инфраструктуры.

Сочетание локальных сфер и мест занятости, свободный доступ к рабочим местам должен обеспечивать работникам выбор мест приложения их труда и возможности для нормальной трудовой деятельности, а также роста профессиональной компетенции. На деле оказывается, что многие трудоспособные жители оторваны от поддержки и помощи, в которой нуждаются.

Ограничения выражаются в снижении эффективности выделяемых бюджетных ассигнований в результате отсутствия механизма взаимодействия между федеральным центром, регионами и местными органами власти на проектирование, строительство, содержание и ремонт дорожного покрытия, недостаточное использование новых инженерно-технических разработок в сложных природно-климатических условиях страны.

Миграция из села наиболее образованных и профессионально подготовленных специалистов. В сельской местности постоянно происходит процесс выталкивания избыточного сельского населения, в основном молодежи, что стало причиной, обусловившей сокращение занятого в сельском хозяйстве населения [4, с. 149]. В 2001 г. миграционный прирост сельского населения достиг рекордно низкой отметки (-73 689 человек). К 2016 г. произошло уменьшение объемов миграции из сельских населенных пунктов (-36 462), что обусловлено сложным переплетением ряда факторов и предпосылок [5, с. 229]. С одной стороны, уменьшилась миграционная емкость городов. С другой стороны, демографические ресурсы села уже в значительной степени исчерпаны, а также в сельской местности усилились факторы, сдерживающие миграцию, в частности, жители адаптировались к происходящим изменениям, надеются исключительно на собственные силы и возможности. Сельские жители сейчас предпочитают жить в сельской местности, но выезжать на временные, сезонные работы. Этот тип перемещений характеризуется периодичностью поездок, стабильностью проживания, занятостью в определенном сегменте рынка, а также пропорциональным соотношением различных половозрастных групп.

Ограничения проявляются в следующем . В условиях напряженности локальных рынков труда в сельской местности временная миграция является одним из путей обеспечения занятости, способствует развитию предпринимательских качеств, конкурентоспособности кадров. Трудовая миграция является альтернативой безработицы, уменьшает демографическое давление на рынок труда. Но в то же время рост трудовой миграции имеет и отрицательные последствия социально-демографического плана. Неблагоприятные моменты связаны с ухудшением семейно-родственных отношений, здоровья, отсутствием устойчивой социально-экономической стратегии. Как только в сельской местности удастся комплексно обеспечить достойное качество жизни, проблема сезонных перемещений будет решена. Сегодня сельских трудовых мигрантов можно рассматривать как резерв рабочей силы, который необходимо использовать в случае расширения там сфер приложения труда, улучшения его оплаты, а также престижности сельскохозяйственного труда.

Природно-климатический фактор риска. Для сельского хозяйства, по сравнению с другими отраслями, характерна значительно большая роль естественных факторов, неблагоприятное воздействие которых приводит к серьезным последствиям. Основу сельскохозяйственного производства составляют биологические процессы животных и растений, поэтому сельскохозяйственные предприятия подвержены воздействию природноклиматических условий. Это влияет на организацию технологии производства, его структуру, а также результаты работы трудовых коллективов.

Существующие ограничения предопределяются антропогенной нагрузкой, которая устанавливает степень затрат на поддержание равновесия существования экономики и природной среды, а также ликвидации последствий воздействий сил природы.

Оптимизация производственных процессов в крупномасштабном сельскохозяйственном производстве вынуждает руководство сельскохозяйственных предприятий сокращать количество работников. Сельское хозяйство стало одной из эффективных отраслей по показателям производительности труда (+3,9%). Однако, по словам премьер-министра РФ Д.А. Медведева, уровень производительности труда вдвое ниже, чем в странах ОЭСР [6].

Ограничения производительности труда заключаются в следующем: низкий уровень управленческих и технологических компетенций, неразвитость механизмов проектного финансирования, значительный объем барьеров в отраслевой нормативной базе, высокие риски массовых сокращений [7].

Российская аграрная структура аномальна для мирового сельского хозяйства. Основное производство продукции в мире приходится на долю фермеров. В РФ существуют два противоположных полюса: 53% приходится на крупные агрохолдинги, а еще около 35% - семейные хозяйства. По мнению ученых, такая структура крайне неустойчива [8]. ЛПХ применяют устаревшие технологии, у них нет возможности увеличивать производство из-за сложностей с получением кредитов. Как следствие - хозяйства населения не могут занять выгодные позиции в продовольственных цепочках. Развитие крупных агропредприятий сдерживается невозможностью включать в свою структуру более мелкие предприятия без угрозы потери управляемости. Чтобы избежать перекосов, необходимо создавать благоприятные условия роста для мелких, средних и крупных сельхозтоваропроизводителей.

Ограничения связаны с очаговым развитием сельскохозяйственного производства. Концентрация агрохолдингов на отдельных сельских территориях приобретает колоссальные размеры. Например, по данным Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при президенте РФ, три-пять крупнейших российских компаний производят до 30% мяса птицы и свиней [8]. Такая ситуация несет огромные риски для отрасли в целом, не способствует развитию конкуренции, искажает требования рынка для отдельных системообразующих организаций. Подобное положение приведет к обезлюдиванию и опустыниванию сельской России, увеличению экологической нагрузки на отдельные территории.

Основными ответами на вызовы с учетом социальных ограничений являются: стимулирование конкуренции путем устранения административных барьеров; увеличение объемов инвестирования средств на организацию новых рабочих мест; создание эффективной системы господдержки приоритетных программ подготовки и переподготовки кадров в сельскохозяйственной отрасли; модернизация системы непрерывного профессионального образования; содействие мобильности трудоспособных граждан за счет улучшения жилищных условий и реконструкции транспортных коммуникаций. Реализация вышеперечисленных мер может позитивно повлиять [9, с. 37] на решение насущных проблемы работников сельского хозяйства в условиях нынешнего дефицита финансовых средств и человеческих ресурсов. В ближайшей перспективе необходимо увеличивать финансовую поддержку фермерских хозяйств, владельцев ЛПХ, малых предприятий сельскохозяйственного профиля, совершенствовать налоговую и кредитную политики по отношению к крупным сельхозтоваропроизводителям. Инициируемые государством программы и нововведения должны строиться с учетом риска ментальных препятствий и возможной коррекции социокультурных факторов, профилирующих основные направления жизнедеятельности субъекта [10, с. 100-104; 11, с. 28-33.].

Список литературы Вызовы и ограничения в формировании аграрных кадров высокой профессиональной компетенции

- Нечипоренко О.В., Мореханова М.Ю. Социальные риски и ограничения инновационно-ориентированного развития сельских территорий//Россия: тенденции и перспективы развития. -2017. -№ 12.

- Салахутдинова Р.Р., Нечипоренко О.В. Социальные риски инновационных преобразований в аграрной сфере: социологическая экспертиза региональной и локальной вариативности//Социологи Башкортостана об актуальных проблемах современного общества. -2016.

- Российский статистический ежегодник. 2017. Стат.сб./Росстат.

- Бочарова Е.В. Социальный потенциал работников сельскохозяйственных предприятий старших возрастных групп//Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Социология. Политология. -2016. -Т. 16, № 2.

- Демографический ежегодник России. 2017: Стат. сб./Росстат. 2017.

- Производительность труда в России снизилась второй год подряд -URL: https://www.rbc.ru/economics/29/09/2017/59ce43519a794713252d1977

- Каковы причины низкой производительности труда в РФ -URL: http://www.1sn.ru/186741.html

- Ученые обнаружили аномалии в сельском хозяйстве РФ. Доклад Центра стратегических разработок Алексея Кудрина совместно с РАНХиГС о состоянии сельского хозяйства -URL: http://www.ng.ru/economics/2017-12-04/4_7128_anomaly.html

- Великий П.П., Бочарова Е.В. Динамика формирования многоканальности источников выживания сельской семьи//Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Социология. Политология. -2014. -Т.14, вып. 1.

- Нечаева И.В. Перспективы развития малого аграрного предпринимательства//Научное обозрение. -2016. -№ 4.

- Нечаева И.В. Условия и факторы формирования предпринимательского потенциала сельского социума//Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Социология. Политология. -2016. -Т.16, № 1.