Взаимодействие индивида с антропогенной средой

Автор: Мдивани М.О.

Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp

Рубрика: Психологические исследования

Статья в выпуске: 1 (2), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны результаты исследования особенностей субъек-тификации высокотехнологичных бытовых предметов. Краткий литературный обзор содержит описание феномена антропоморфизма с точки зрения разных наук. Актуальность исследования обосновывается современным развитием науки и технологии. На основании анализа проведенных интервью (15 респондентов) выделены наиболее часто субъектифицируемые предметы и приписываемые им субъектные признаки. В результате проведенного психосемантического исследования (64 испытуемых) выявлена структура восприятия субъектифициеумых предметов мужчинами и женщинами.

Антропогенная среда, антропоморфизм, субъектификация, технологическая революция, психосемантическое исследование, факторный анализ, структура восприятия

Короткий адрес: https://sciup.org/147230406

IDR: 147230406 | УДК: 502.22:159.9.072

Текст научной статьи Взаимодействие индивида с антропогенной средой

Состояние проблемы

Когда речь заходит об антропогенной среде, интуитивно понятно, что имеется в виду среда, созданная человеком, то есть искусственная. И в таком определении имманентно заложено противопоставление искусственный–естественный. Естественная среда охватывает не только окружающую людей био- и геосферу, но также и ту часть космического пространства, которая доступна человеческому пониманию. С развитием науки понятие о естественной среде обитания расширяется. В философии существует разделение на первую и вторую природу [1]. Первая природа включает все, что не зависит от человека и существовало и существует вне его участия. Вторая природа создается в процессе целенаправленной деятельности человека из материалов первой природы. Маркс считал, что «вторая природа» с развитием про-

изводства во многом вытесняет первую, и человек живет в окружении второй природы [2]. Вторая природа включает не только материальные предметы, созданные людьми, но и духовные – книги, картины и т.п. Похожих взглядов придерживаются и культурологи, определяя предмет своей науки. Юрий Лотман называл культурой всю генетически ненаследуемую информацию [3]. Хотя классическое определение культуры включает в нее не только духовные, но и материальные объекты, созданные человечеством. Экологический подход к проблеме разделяет окружающую среду на природную и антропогенную, часто подразумевая под последней природную, подвергнувшуюся изменениям вследствие воздействия человека. Причем это воздействие как правило носит разрушающий характер [4].

В нашем исследовании мы будем понимать под антропогенной средой то, что создано человеком и, прежде всего, технологические объекты и взаимодействие с ними. Психологи, занимаясь индивидуальным сознанием, столкнулись с этой проблемой, когда исследовали человека-оператора. Человек и машина были объединены в систему, и исследователи пытались определить законы эффективного функционирования данной системы. Именно на этом уровне значимым становится взаимодействие человека с техникой, и инженерные психологи эмпирически установили факты о том, что для эффективного взаимодействия с техникой, органы управления должны быть максимально удобны и, по возможности, человекоподобны [5].

Взаимодействие человека с антропогенной средой можно рассматривать в трех аспектах: когнитивном, аффективном и поведенческом. Анализ поведенческого аспекта оставим эргономистам и дизайнерам, и сосредоточимся на когнитивном и аффективном компонентах взаимодействия с антропогенной средой.

Социальные антропологи при исследовании архаичных обществ описали феномен одухотворения всего окружающего первобытным человеком. Э. Тайлор [6], считал, что именно этот феномен привел в дальнейшем к возникновению религиозных верований. По мере увеличения знаний о природе и развития общественных отношений, внешние, независимые от человека силы стали персонифицироваться в мифических существ, кото- рые все больше напоминали людей, с индивидуальными характерами и особенностями. Это прекрасно иллюстрирует древнегреческая мифология [7]. Религиозные антропологи считают, что в архаичных обществах антропоморфизм был единственным способом познавать мир и объяснять результаты воздействия природных сил на человека. Правда до сих пор ведутся споры, является ли антропоморфизм причиной появления монотеизма, и насколько единый Бог человекоподобен [8].

Однако нельзя считать, что антропоморфизм свойственен лишь первобытным людям и целиком остался в прошлом. Антропоморфные признаки хорошо видны в нашем языке. Все предметы и явления, отражаемые в языке, имеют род. «Буря» женского рода, то есть ОНА, а «гром» – мужского, то есть ОН. Литературоведы прекрасно знают литературные приемы, когда природным и антропогенным объектам приписываются человеческие характеристики и поступки.

Например в рассказе Чехова «Дом с мезонином» можно встретить и то, и другое:

«Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым…»; «Милый наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал все» [9, с. 179, 189] .

Этот прием или троп, называется в лингвистике олицетворением или персонификацией [10].

В детской психологии антропоморфизм чаще всего описывается как этап развития мышления ребенка, и рассматривается как способ познания [11].

Во взрослой жизни антропоморфизм как методолгический принцип уже не существует, но часто остается формой самосознания. В индивидуальной жизни человека это проявляется как проекция и чаще всего с этим имеют дело клинические психологи в процессе преодоления иррациональных убеждений клиентов [12].

Наиболее полно антропоморфные тенденции у взрослых проявляются при взаимодействии с домашними животными, когда питомец становится заменой партнера-человека. Феномен наделения питомца субъектными свойствами получил название субъектификации [13], методически оснащен и широко используется в зоопсихологических исследованиях.

Современный этап развития науки и технологий привел к появлению новой цифровой реальности, с которой обыкновенному человеку приходится взаимодействовать. Футурологи считают, что наступит время, когда технический прогресс станет настолько сложным, что перестанет быть доступным человеческому пониманию и человечество достигнет точки «технологической сингулярности» [14]. Философы давно говорят о третьей природе, понимая под ней искусственную жизнь, которая будет создана на основе второй природы, и перестанет быть управляемой человеком. Футурологи считают, что технологическая сингулярность наступит, когда будет создан искусственный интеллект, способный к самовоспроизведению, и/или окружающий мир будет полностью заменен виртуальной реальностью. Психология не осталась в стороне от современных тенденций и породила специальную дисциплину, киберпсихологию, предметом которой является поведение человека в интернете [15].

Базовые предпосылки и гипотеза исследования

Ученые до сих пор спорят о времени наступления технологической сингулярности, и о том, что будет в результате. Многие считают, что человечество приспособится и перейдет на новый уровень развития, многие, напротив, считают, что наступит конец человечества в привычном виде. Конечно, в повседневной жизни люди мало задумываются об этих проблемах, но нельзя не заметить, что высокотехнологичные предметы, которыми мы пользуемся в быту становятся все сложнее и недоступнее нашему пониманию. И естественно предположить, что, не имея готовых методов познания, мы включаем архаичные антропоморфные механизмы. Таким образом исследование субъектификации высокотехнологичных объектов в настоящее время представляется весьма актуальным.

Предварительное исследование

На первом этапе нашего исследования было проведено 15 интервью с респондентами разного пола и возраста (8 мужчин, 7 женщин в возрасте от 30 до 75 лет). В интервью обсуждались высокотехнологичные предметы, от автомобиля до современного 538

робота-пылесоса, с которыми все респонденты в той или иной степени имели опыт взаимодействия. Анализ результатов интервью показал, что антропоморфные тенденции проявляются не по отношению к классу или группе похожих предметов, а лишь по отношению к конкретному предмету, с которым респонденты имели опыт взаимодействия. Главным признаком субъектифика-ции является наделение предмета именем. Причем именами наделяются прежде всего движущиеся объекты, статичные предметы реже воспринимаются как «живые». Очень важное значение имеет человекоподобная внешность и прежде всего – подобие человеческого лица. Антропоморфный феномен видеть в непонятном изображении человеческие лица хорошо известен как парей-долия и помогал первобытным людям оценивать опасность в неопределенных ситуациях. Также респонденты отмечали зависимость субъектифицируемых предметов от питания, чаще всего от топлива или электроэнергии. Сложность управления предметом, недостаточность или непонятность технических инструкций часто побуждают респондентов представлять, что неодушевленный предмет имеет «собственный характер». Также сложность организации и невозможность соотнести конструкцию и способ функционирования («непонятно что у него внутри») способствует субъектификации объекта. И, конечно, по отношению к высокотехнологичным предметам респонденты испытывают разные эмоции, от положительных («моя лапочка») до отрицательных («он меня бесит»). Часто при затруднениях в процессе взаимодействия возникает чувство обиды или ревности в случае передачи предмета другому человеку. По результатам интервью наиболее часто субъектифицируемыми объектами оказались автомобиль, компьютер/ноутбук и смартфон, как у респондентов мужчин, так и у женщин. А по испытываемым эмоциям женщины отличались от мужчин, они чаще описывают положительные эмоциональные состояния, а мужчины – отрицательные.

Метод и выборка исследования

Для того, чтобы понять какие семантические конструкты используют мужчины и женщины при восприятии субъектифици-руемых предметов, было проведено психосемантическое исследование. Для оценки были предложены 3 наиболее часто субъектифициируемые объекта и, для сравнения, 2 объекта предположительно не вызывающие субъектификацию (табл. 1). Для того, чтобы подчеркнуть единичность каждого оцениваемого объекта они были названы в инструкции как «Мои любимые предметы».

Таблица 1. Список объектов для оценивания

|

субъектифицируемые объекты |

1 |

мой (наш) автомобиль |

|

2 |

мой компьютер/ноутбук |

|

|

3 |

мой смартфон |

|

|

несубъектифицируемые объекты |

4 |

мое любое кресло/диван |

|

5 |

мое любимое украшение |

На основе анализа интервью было выделено 18 качеств, репрезентирующих основные признаки субъектифицируемых предметов, и эмоции, ими вызываемые (табл. 2). Каждому респонденту предлагалось оценить насколько каждый объект соответствует каждому качеству по 7-баллной шкале.

Таблица 2. Признаки для оценки

|

№ |

признак |

|

1 |

симпатичный |

|

2 |

сильный |

|

3 |

бывает бесит |

|

4 |

глазастый |

|

5 |

сложный |

|

6 |

радует |

|

7 |

необычный |

|

8 |

уютный |

|

9 |

иногда его жалко |

|

10 |

большой |

|

11 |

быстрый |

|

12 |

без него скучно |

|

13 |

красивый |

|

14 |

своенравный |

|

15 |

удивляет |

|

16 |

дружелюбный |

|

17 |

свободный |

|

18 |

прожорливый |

В исследовании приняли участие 64 респондента (65,6 % мужчин и 34,4 % женщин в возрасте от 19 до 65 лет), имеющие опыт непосредственного взаимодействия с оцениваемыми объектами. Полученные данные были подвергнуты факторному анализу методом Главных компонент с Варимакс вращением.

Результаты и обсуждение

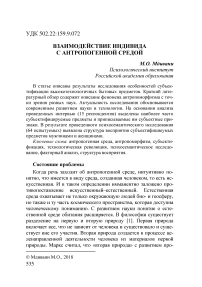

Факторная структура, полученная при анализе мужских оценок, отличалась от факторной структуры женских оценок. Мужчины, оценивая предложенный класс объектов, выделяют три фактора, которые исчерпывают 78 % дисперсии (табл. 3). Первый включил в себя практически все субъектные признаки (быстрый, сложный, сильный, иногда его жалко, глазастый, бывает бесит, прожорливый, без него скучно, дружелюбный, своенравный, свободный) и получил название «Живой». Второй фактор относился к внешнему виду объекта (симпатичный, радует, красивый, удивляет) и получил название «Внешне привлекательный». Третий фактор объединил два признака, относящиеся к размеру и удобству объекта (большой, уютный) и получил название «Убежище».

Как видно на рисунке, автомобиль воспринимается мужчинами как живое и внешне привлекательное убежище. Компьютер для них живой, но не привлекательный, и не является убежищем. Смартфон воспринимается мужчинами как наиболее живой объект, более привлекательный, чем компьютер, но также не является убежищем. Любимый диван не воспринимается ни живым, ни привлекательным, но зато таким же убежищем, как автомобиль. И любимое украшение не воспринимается ни как живое, ни как убежище, но, естественно, оно внешне практически также привлекательно, как и автомобиль.

Расположение оцениваемых объектов в пространстве выделенных факторов представлено на диаграмме (рис. 1).

Талица 3. Факторная структура (мужчины)

|

Матрица повернутых компонентa |

|||

|

Компонента |

|||

|

1 |

2 |

3 |

|

|

быстрый |

0,988 |

||

|

сложный |

0,952 |

||

|

сильный |

0,948 |

||

|

иногда его жалко |

0,924 |

||

|

глазастый |

0,92 |

||

|

бывает бесит |

0,908 |

||

|

прожорливый |

0,905 |

||

|

без него скучно |

0,878 |

||

|

дружелюбный |

0,871 |

||

|

своенравный |

0,842 |

||

|

свободный |

0,833 |

||

|

необычный |

-0,814 |

||

|

симпатичный |

0,956 |

||

|

радует |

0,941 |

||

|

красивый |

0,9 |

||

|

удивляет |

0,874 |

||

|

уютный |

0,977 |

||

|

большой |

0,958 |

||

|

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. |

|||

|

Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. |

|||

|

a. Вращение сошлось за 5 итераций. |

|||

Мужчины

1,5

■ живой ■ внешне привлекательный । уютный

Рис. 1. Расположение объектов в пространстве факторов, выделяемых мужчинами при их восприятии

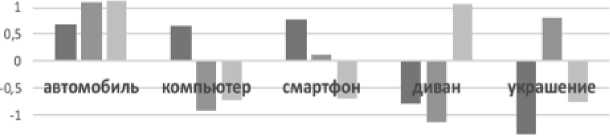

Женщины, как и мужчины, при восприятии предложенных объектов выделяют три фактора (81 % дисперсии), однако их значение кардинально отличается от мужских. (табл. 4). Как и можно было предположить, прежде всего женщины обращают внимание на внешние признаки. Причем воспринимаемые как нечто знакомое и вызывающее положительные эмоции (красивый, симпатичный, дружелюбный, обычный, не бесит, радует, его не жалко, слабый, небольшой). Данный фактор получил название «Удобная красота». Хотя в него включены некоторые эмоциональные характеристики, их совокупность не позволяет судить, что этот фактор является признаком субъектности оцениваемого объектов.

Таблица 4. Факторная структура (женщины)

|

Матрица повернутых компонентa |

|||

|

Компонента |

|||

|

1 |

2 |

3 |

|

|

красивый |

0,972 |

||

|

симпатичный |

0,954 |

||

|

дружелюбный |

0,936 |

||

|

необычный |

0,912 |

||

|

бывает бесит |

-0,874 |

||

|

радует |

0,841 |

-0,525 |

|

|

иногда его жалко |

-0,834 |

||

|

сильный |

-0,83 |

||

|

большой |

0,729 |

0,567 |

|

|

глазастый |

0,968 |

||

|

прожорливый |

0,954 |

||

|

свободный |

0,874 |

||

|

быстрый |

0,745 |

0,528 |

|

|

сложный |

0,664 |

0,659 |

|

|

удивляет |

0,962 |

||

|

своенравный |

0,912 |

||

|

уютный |

-0,88 |

||

|

без него скучно |

0,552 |

0,733 |

|

|

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. |

|||

|

Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. |

|||

|

a. Вращение сошлось за 5 итераций. |

|||

Второй и третий фактор, напротив, могут характеризовать воспринимаемый объект как субъект, причем с разных сторон.

Второй фактор объединил внешне наблюдаемые признаки (глазастый, прожорливый, свободный, быстрый) и получил название «Живость», а третий фактор объединил признаки, описывающие особенности взаимодействия с объектом и отношение к этому взаимодействию (сложный, удивляет, своенравный, неуютный, без него скучно). Третий фактор получил название «Непокорность» и в большей степени репрезентирует субъектные свойства, приписываемые оцениваемым предметам.

Рис. 2. Расположение объектов в пространстве факторов, выделяемых женщинами при их восприятии

Расположение оцениваемых объектов в пространстве выделенных факторов представлено на диаграмме (рис. 2). Как видно на рисунке, автомобиль вообще не расценивается женщинами с точки зрения удобной красоты, зато он обладает максимальной живостью из всех оцениваемых предметов. И он не воспринимается женщинами, как непокорный, то есть они справляются с его управлением. Компьютер и смартфон не воспринимаются как живые, зато в максимальной степени как непокорные, особенно компьютер. И, ни компьютер, ни смартфон не обладают с точки зрения женщин внешней привлекательностью. Также не обладает ни живостью, ни привлекательностью любимый диван, однако он воспринимается совершенно покорным, очевидно принимающим форму хозяина. Украшение, как и можно было ожидать самое красивое, не обладает живостью, и покорность его остается без оценки.

Выводы

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что при восприятии высокотехнологичных предметов используются антропоморфные механизмы. Несмотря на небольшое количество проведенных интервью, их результаты однозначно свидетельствуют о том, что, взаимодействуя с данными предметами и мужчины и женщины наделяют их субъектными свойствами и испытывают по отношению к ним различные эмоции. Исследование восприятия данных предметов показало, что мужчины и женщины пользуются разными когнитивными схемами. Мужчины выделяют три параметра: удобство, внешний вид и «живость». Появление первого параметра скорее всего обусловлено присутствием дивана/кресла в классе оцениваемых объектов. А параметр внешности возможно обусловлен включением в оцениваемые объекты любимого украшения. Последний параметр непосредственно относится к субъ-ектификации и включает как качества, свойственные живим объектам, так и качества свойственные субъектам, обладающим свободой воли. Но наиболее весомым признаком в параметре живости является способность к передвижению. То есть можно утверждать, что мужчины больше оживляют высокотехнологичные объекты, чем одушевляют их.

Женщины обладают большей когнитивной сложностью, чем мужчины и, в отличие от последних, воспринимают не обобщенный признак «живости» объекта, а выделяют свое отношение к объекту и особенности взаимодействия с ним. Кроме внешнего вида женщины, также как и мужчины, выделяют параметр «живость», который включает качества, свойственные живым, и необязательно одушевленным объектам. Главным признаком таких объектов для женщин является наличие подобия глаз. Возможно, это объясняется большей эмоциональностью женщин и склонностью к парейдолическим иллюзиям восприятия. В этот же параметр включены такие качества воспринимаемого объекта, как свобода передвижения и особенности питания. То есть именно то, что является отличительными признаками живых объектов.

Последний параметр, выделяемый женщинами при восприятии высокотехнологичных объектов, свидетельствует о приписывании им субъектных свойств. Главным признаком наличия свободы воли у воспринимаемого объекта для женщин является его непредсказуемость. Возможно это связано с тем, что женщины хуже мужчин разбираются в технике, и поэтому «непокорность» техники вызывает у них удивление.

Мужчины наиболее живыми считают автомобиль и смартфон. Женщины наиболее живым считают автомобиль, а наиболее одушевленными – компьютер и смартфон.

Полученные данные, кроме самостоятельной ценности, позволяют определить перспективы дальнейших исследований. Набольший интерес представляет определение степени субъек-тификации техногенной среды в зависимости от уровня знаний и личностных особенностей индивида. Новые данные в этой области помогут прогнозировать результаты взаимодействия человека с будущими технологичными новинками и способствовать его адаптации к меняющемуся рынку труда.

Библиографии ческий список

-

1. Фролов И.Т. Введение в философию. М.: Республика, 2003. 623 с.

-

2. Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844 г.// Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: в 50 т. 2-е изд. М.: Политиздат, 1974. Т. 42.

-

3. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М.: Азбука., 2014. 416 с.

-

4. Морозов Г.Ф. Учение о лесе. 7-е изд. М.: Гослесбумиздат, 1949. 455 с.

-

5. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология.

-

6. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. 573 с.

-

7. Кун Н.А. Легенды и мифы Древненй Греции. М.: Просвещение, 1954. 447 с.

-

8. Зубов А.Б. Лекции по истории религии. М.: Альпина Нон-фикшн, 2016. 201 с.

-

9. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М.: Наука, 1977. Т. 9. 544 с.

-

10. Азанбаева Л.А. Стилистический аспект антропоморфности в лингвистике // Актуальные проблемы лингвокультурологии, типологии и перевода: сб. науч. ст. / отв. ред. Р.З. Мурясов. Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. С. 3–17.

-

11. Сергиенко Е.А. Возвращение к Пиаже// Психологический журнал. 2008. Т. 29, № 1. С. 34–46.

-

12. Эллис А. Гуманистическая психотерапия: Рациональноэмоциональный подход. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 272 с.

-

13. Дерябо С.Д. Феномен субъектификации природных объектов: дис. … д-ра психол. наук. М., 2002. 365 c.

-

14. Kurzweil R. The Singularity is Near. N.Y.: Viking Books, 2005. 652 p.

-

15. Войскунский А.Е. Перспективы становления психологии Интернета // Психологический журнал. 2013. Т. 34, № 3. С. 110–118.

С. 41–174.

М.: Академия, 2001. 360 с.

INTERACTION OF INDIVIDUAL

WITH ANTHROPOGENOUS ENVIRONMENT

Psychological Institute of the Russian Academy of Education

Список литературы Взаимодействие индивида с антропогенной средой

- Фролов И. Т. Введение в философию. М.: Республика, 2003. 623 с.

- Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844 г.// Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: в 50 т. 2-е изд. М.: Политиздат, 1974. Т. 42. С. 41-174.

- ЛотманЮ.М. Внутри мыслящих миров. М.: Азбука., 2014. 416 с.

- МорозовГ.Ф. Учение о лесе. 7-е изд. М.: Гослесбумиздат, 1949. 455 с.

- Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. М.: Академия, 2001. 360 с.

- Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. 573 с.

- Кун Н.А. Легенды и мифы Древненй Греции. М.: Просвещение, 1954. 447 с.

- Зубов А.Б. Лекции по истории религии. М.: Альпина Нон-фикшн, 2016. 201 с.

- Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М.: Наука, 1977. Т. 9. 544 с.

- Азанбаева Л.А. Стилистический аспект антропоморфности в лингвистике // Актуальные проблемы лингвокультурологии, типологии и перевода: сб. науч. ст. / отв. ред. Р.З. Мурясов. Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. С. 3-17.

- Сергиенко Е.А. Возвращение к Пиаже// Психологический журнал. 2008. Т. 29, № 1. С. 34-46.

- Эллис А. Гуманистическая психотерапия: Рационально-эмоциональный подход. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 272 с.

- Дерябо С.Д. Феномен субъектификации природных объектов: дис. ... д-ра психол. наук. М., 2002. 365 c.

- KurzweilR. The Singularity is Near. N.Y.: Viking Books, 2005. 652 p.

- Войскунский А.Е. Перспективы становления психологии Интернета // Психологический журнал. 2013. Т. 34, № 3. С. 110-118.