Взаимодействие культур бронзового и раннего железного века Южной Сибири, Синьцзяна и Северного Китая

Автор: Ван Пэн

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Китая

Статья в выпуске: 4 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Около 2000 г. до н. э. одна из ветвей европеоидного населения достигла территории современного Синьцзяна, где оставила наиболее ранние свидетельства культуры бронзового века в виде могильника Кэрмуци (Чемурчек). Элементы андроновской культуры широко распространились в западной и центральной части Синьцзяна. Начиная с 1300 г. до н. э. в узорах на керамических и бронзовых изделиях Иньского городища (Иньсюй) возникают формы, которые демонстрируют сходство с карасукской, ирменской, еловской, бегазы-дандыбаевской культурами. Однако сами эти культуры до сих пор не обнаружены на территории Северного Китая. Ситуация, вероятно, объясняется тем, что группа людей за короткий период времени переселилась из Южной Сибири и Северного Казахстана в регион китайской Центральной равнины; очевидно, с этим связано внезапное появление колесниц и лошадей в Иньсюй. Изображения свернувшихся животных, парных и одиночных птиц в нефритовых изделиях культуры Хуншань обнаруживают прямую линию преемственности с культурами Шан и Чжоу, а также с мотивами скифского искусства последующей эпохи.

Южная сибирь, северный китай, синьцзян, бронзовый век, ранний железный век, культурный обмен

Короткий адрес: https://sciup.org/147219941

IDR: 147219941 | УДК: 930/902(510) | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-4-16-29

Текст научной статьи Взаимодействие культур бронзового и раннего железного века Южной Сибири, Синьцзяна и Северного Китая

Исследования советских археологов, посвященные культурному обмену между Южной Сибирью и территориями Северного Китая и Синьцзяна в бронзовом и раннем железном веках, восходят к 1920-м гг., когда С. А. Теплоухов [1927; 1929] осуществлял комплексное исследование древних культур Минусинской котловины. В 1950-е гг., после визита в Китай С. В. Киселева, в советском археологическом сообществе появился интерес к культурному взаимодействию между двумя регионами. С тех пор число публикаций советских (а затем российских) археологов, обратившихся к данной проблеме, постоянно увеличивалось. Однако их китайские коллеги вследствие малого знакомства с южно-сибирскими материалами и ряда других причин приступили к аналогичным исследованиям только с периода 1980-х гг. (см.: [Ван Пэн, Кэмисалофу, 2013]).

За последние десятилетия российским и китайским археологам удалось прояснить общие контуры решения этих научных проблем. Приведем ряд примеров. Около 2000 г. до н. э. одна из ветвей европеоидного населения проникла в Синьцзян, оставив там археологические па- мятники, имеющие сходство с афанасьевской культурой, но также явно от нее отличающиеся. Памятники андроновской культуры (андроновской культурно-исторической общности) обнаружены как на севере, так и на юге Синьцзяна, что указывает на ее проникновение из районов Центральной Азии по нескольким основным маршрутам. Бронзовые изделия сеймин-ско-турбинского и карасукского облика широко представлены в регионах Северного Китая и Центральной равнины (на Иньском городище). Культура верхнего слоя Сяцзядянь, распространенная на Северо-Востоке Китая, образует единое культурно-историческое пространство с культурой плиточных могил Северной Монголии и Забайкалья. Относящиеся к раннему железному веку предметы скифо-сибирского звериного стиля также широко распространены в Синьцзяне и на Севере Китая.

Однако целый ряд проблем остается нерешенным. Во-первых, погребения раннего периода могильника Чемурчек считаются самыми ранними памятниками бронзового века в Синьцзяне. О происхождении и сибирских связях этой культуры существуют различные мнения. Ряд ученых считает, что она восприняла влияние со стороны афанасьевской или окуневской культур Южной Сибири [Молодин, Алкин, 2012; Цун Дэсинь, Цзя Вэймин, 2014]. Не приходится отрицать, что по ряду признаков между ними имеется сходство, но также очевидны и существенные различия. Поэтому можно согласиться с выделением Чемурчека в особую археологическую культуру. На основе сопоставления имеющихся материалов выдвинута концепция о том, что некая группа европеоидов, двигаясь с запада на восток, одной своей ветвью достигла Минусинской котловины, где образовала афанасьевскую культуру, тогда как другая ветвь в южных отрогах Алтая дала начало чемурчекской культуре [Линь Юнь, 2011]. Что касается гипотезы А. А. Ковалева [2011] о том, что носители культуры Чемурчек пришли из западных районов Европы, то ее можно будет оценить только после привлечения гораздо большего числа доказательств.

С чемурчекской культурой тесно связаны проблемы могильников Гумугоу и Сяохэ. Поскольку они близки по географическому положению, то китайские ученые называют их памятниками культуры Сяохэ–Гумугоу и считают, что она создана чемурчекцами, которые с Алтая ушли на юг, в район оз. Лобнор. Однако поскольку на обоих могильниках не найдено керамики, то вряд ли можно однозначно утверждать, что культура Сяохэ–Гумугоу связана с чемурчекской. Мнение, что остродонные плетеные корзинки Сяохэ и остродонные керамические сосуды Чемурчека относятся к единой культурной традиции [Линь Юнь, 2011], носит предварительный характер.

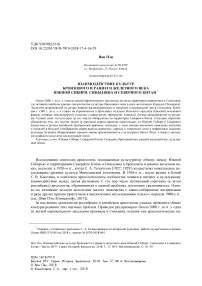

Во-вторых, установлено, что андроновская культура проникла на территорию Синьцзяна из Центральной Азии по нескольким маршрутам [Шао Хуйцю, 2009]. Китайские археологи выражают сомнение в датировках, полученных российскими учеными благодаря радиоуглеродному анализу; они считают, что радиоуглерод дает более раннюю дату по сравнению с реальной, и в целом склоняются к хронологической шкале, предложенной Е. Е. Кузьминой. Они считают, что памятники андроновской культуры в Синьцзяне в основном относятся к эпохе упадка и датируются XII–IX вв. до н. э., тогда как памятников, относящихся к ала-кульской и федоровской культурам с датой XV–XII вв. до н. э., очень мало [Там же]. На практике серьги с раструбом андроновского облика на территории Северного Китая встречаются среди находок культуры Сыба, культуры верхнего слоя Сяцзядянь, культуры Дашэтоу (рис. 1, 1–3 ). Большинство ученых считает, что серьги такого вида попали на Север Китая через Синьцзян из андроновской культуры Казахстана [Линь Юнь, 2002; Шао Хуйцю, 2009]. Дата трех вышеназванных культур не позднее XVII в. до н. э., поэтому памятники андроновской культуры Синьцзяна можно удревнить до этого периода или до еще более раннего; соответственно, нет оснований сомневаться в новых радиоуглеродных датах.

Датирование андроновской культуры первой половиной II тыс. до н. э. исключает возможность ее прямого влияния на культуру Иньсюй (позднешанский период). Поэтому маловероятна гипотеза Е. Е. Кузьминой [1994; 2008; 2010], что колесницы с лошадиной запряжкой заимствованы населением Центральной равнины от одной из групп андроновцев через посредничество некой культурной общности на территории Северного Китая. Однако это не означает, что влияния андроновской культуры на шанскую не было вообще. Линь Юнь [1998] подтвердил точку зрения, высказанную А. П. Окладниковым, который считал, что бронзовые кельты енисейско-ангарского типа в зоне восточносибирской тайги представляют собой из- мененную форму кельтов Иньского городища. Линь Юнь сделал следующий шаг, показав, что кельты из Иньсюй, украшенные маской тао-те, являются продолжением кельтов с крестовидным узором, найденных на раннешанских памятниках в районе Чжэнчжоу (рис. 1, 4). Как считал С. В. Киселев [1960], данный вид кельтов принадлежал к андроновской культуре и отличался от бронзовых кельтов «сейминской культуры». Кельты с крестовидным узором, практически полностью аналогичные находкам из Чжэнчжоу, встречены на памятнике Наньшань в уезде Манас, Синьцзян (вместе с андроновской керамикой; материалы раскопок не опубликованы). Кроме того, ученые до сих пор не обращали внимание на то, что на некоторых памятниках Северного Китая раннешанского времени (XVI–XIV вв. до н. э.) находят керамику, украшенную узором соединенных между собой малых треугольников. Этот орнамент совершенно не похож на узор больших треугольников на керамике из Иньского городища и, вероятно, сформировался под влиянием андроновской культуры (рис. 1, 5–6). Таким образом, на основе имеющихся археологических материалов можно констатировать, что ан-дроновская культура не только существовала на территории Синьцзяна, но и проникла дальше на восток, оказав определенное влияние на археологические культуры Северного Китая, включая культуру Шан. Однако эти влияния имели место в период, предшествующий Инь-сюй (до XIV в. до н. э.).

Здесь следует рассмотреть проблему сейминско-турбинских бронз, которая пока не получила однозначного решения в российской археологии [Молодин, 2017]. Например, до конца не ясно, какие виды изделий включают сейминско-турбинские бронзы, принадлежат ли они к единой археологической культуре, какая группа или группы населения были их носителями, как они датируются, а также какие связи у них с андроновской культурой. За последние годы в Китае опубликована целая серия бронзовых копий с повернутым книзу крюком на втулке из числа новых находок или найденных ранее, но не публиковавшихся материалов. На сегодняшний день известно не менее 15 экз. таких копий (см.: [Линь Мэйцунь, 2016; Молодин, Комиссаров, Ван Пэн, 2017]). Но большая часть этих копий происходит не из археологических раскопок, поэтому нельзя определить их конкретную дату. Впрочем, и для археологических находок точную дату тоже установить трудно. Для решения проблемы проникновения сейминско-турбинских бронзовых изделий на территорию Китая необходимы дополнительные материалы из научных раскопок.

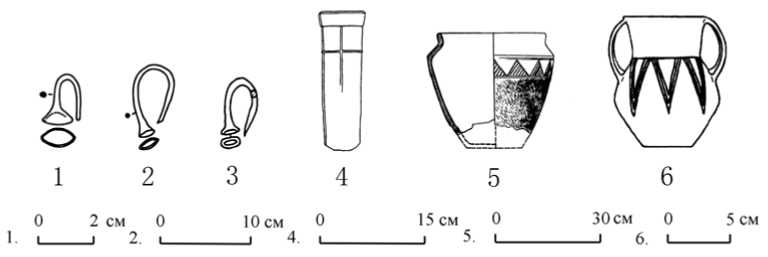

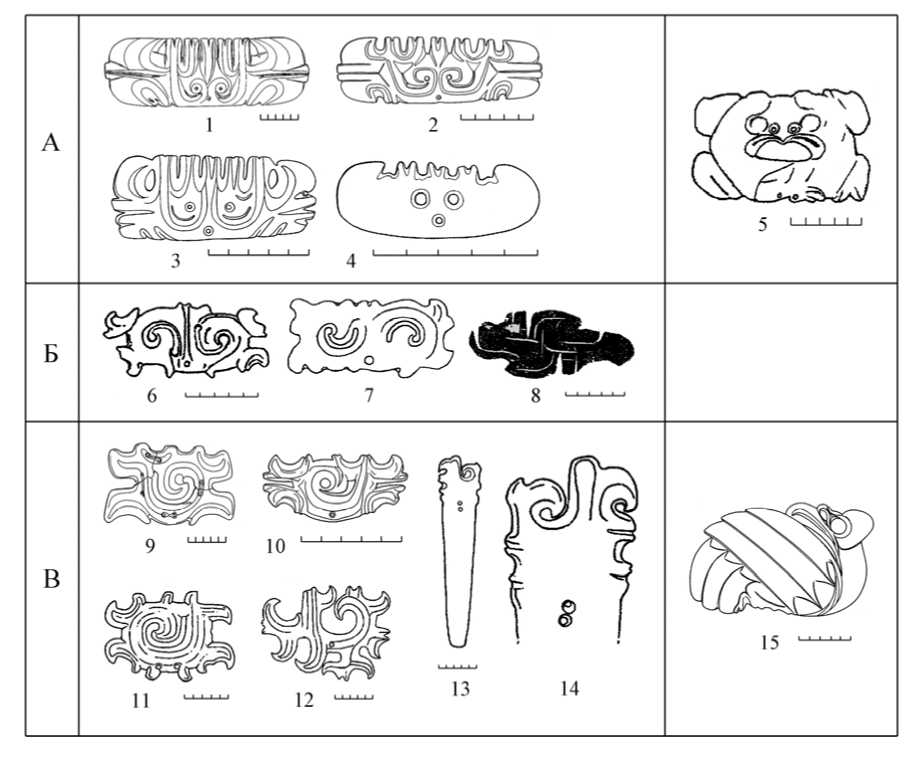

В-третьих, существует проблема взаимосвязей между карасукской и позднешанской (Иньского городища) культурами. В настоящее время многие российские и китайские археологи придерживаются мнения о том, что бронзовые изделия, сходные с иньскими, в составе карасукской культуры, большей частью относятся к каменноложскому этапу, с датой более поздней по сравнению с Иньсюй. Это исключает влияние на Шан со стороны карасукской культуры. К тому же бронзы карасукского облика в составе находок периода Иньсюй выполнены в специфическом степном стиле. Поэтому ученые КНР полагают, что некоторый набор бронзовых изделий сначала появился в регионе Северного Китая, оказал влияние на культуру Иньского городища, а затем – и на карасукскую культуру. Этим и объясняется сходство между ними [Линь Юнь, 1998]. Однако следует обратить внимание на два явления: 1) большая часть карасукских бронз Южной Сибири является случайными находками, поэтому нельзя исключить возможность того, что они происходят из карасукских могильников более раннего периода; 2) и в Шан, и в карасуке найдены так называемые модели ярма, связанные со снаряжением колесниц и лошадей [Линь Юнь, 1980; Варенов, 1984; Ван Пэн, 2015], которые внезапно появляются в рамках второго периода Иньсюй [Гао Сянпин, 2007]. Примерно в то же время столь же внезапно появляются бронзовые и керамические изделия с узорами в виде больших треугольников [Чжунго каогусюэ, 2003. С. 291] (рис. 2, 1 – 2 ). Такой орнамент также часто встречается на керамике карасукской культуры (рис. 2, 7 ), но очень редко – в регионе Северного Китая 1 . С учетом этих двух положений мы можем констатировать гораздо более тесную связь между карасукской и иньской культурами, чем это считалось ранее.

Рис. 1. Материалы, связанные с андроновской культурой, в северных районах Китая:

1 , 5 – культура Дашэтоу; 2 – культура нижнего слоя Сяцзядянь; 3 – культура Сыба; 4 – культура раннего Шан; 6 – культура Цицзя. По: [Линь Юнь, 2002. C. 8, рис. 1; С. 11, рис. 5; Ян Цзяньхуа, Цзян Ган, 2008. C. 116, рис. 4; Чжунго каогусюэ.., 2003. C. 543, рис. 8–27]

Рис. 2. Керамика и бронзовые украшения культуры Иньского городища и культур эпохи поздней бронзы Южной Сибири и Казахстана:

1–6 – культура Иньского городища; 7 , 9 – карасукская культура; 8 , 11 – бегазы-дандыбаевская культура; 10 – еловская культура; 12 – ирменская культура. По: [Иньсюй дэ фасянь…, 1994. С. 215, рис. 99; С. 221, рис. 103; С. 296, рис.159; Чжунго каогусюэ.., 2003. С. 407, рис. 7–9; С. 307, рис. 6–9; Поляков, 2013. С. 404, рис. 1; Варфоломеев, 2013. С. 179, рис. 6; С. 185, рис. 12; Троицкая, Новиков, 2004. С. 54, рис. 18]

На наш взгляд, орнамент на сосудах карасукской культуры (например, из соединенных вместе маленьких треугольников и т. д.) является продолжением андроновской традиции, только в первой он дополняется орнаментом из больших треугольников. Одновременно этот орнамент появляется в близких карасуку по дате и области распространения культурах: ир-менской, еловской и бегазы-дандыбаевской (рис. 2, 8–11). Кроме того, следует отметить, что орнамент сетки с выступами на керамике карасукской и еловской культур (рис. 2, 9–10), а также обычный во многих археологических культурах Южной Сибири начиная с периода поздней бронзы орнамент с пересекающейся сеткой (рис. 2, 11–12) проявляется на бронзовых и керамических изделиях Иньского городища (рис. 2, 3–6). Это в основном совпадает по времени с появлением в Иньсюй узора больших треугольников и также не встречается в областях Северного Китая. Мы уверены, что эти аналогии не являются случайными. Прежде считали, что карасукская культура позднее иньской, однако результаты последних исследований показали, что хронологию карасукской и ирменской культур можно удревнить до XIV в. до н. э. [Молодин, 2008; Святко, Поляков 2009]. Поэтому возможно проводить синхронные сопоставления между южно-сибирскими культурами поздней бронзы и Иньского городища. Мы полагаем, что появление колесниц с лошадиной запряжкой, узора больших треугольников, орнаментов в виде сетки с выступами и пересекающихся сеток в Иньсюй связано с карасукской, ирменской, еловской и даже бегазы-дандыбаевской культурами. Эти признаки появляются в Иньсюй внезапно, а их следы в областях Северного Китая обнаруживают редко. Поэтому можно предположить, что какая-то группа людей в течение очень короткого периода времени мигрировала из Южной Сибири или Северного и Центрального Казахстана в район Иньского городища 2.

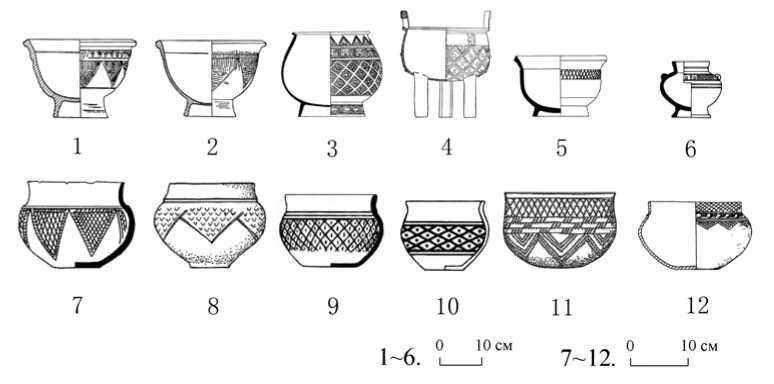

В-четвертых, проблема культурного обмена в раннем железном веке, связанная с тем, что в начале I тыс. до н. э. из-за климатических изменений и ряда других причин экономика населения степной зоны Евразии стала меняться от скотоводческо-земледельческого типа к кочевому скотоводству. Усилилась подвижность населения, что привело к культурному сходству внутри больших регионов. Большинство ученых сейчас считает, что скифское искусство берет начало в разных регионах. Как указал У Энь [2002], памятники культуры верхнего слоя Сяцзядянь на Северо-Востоке Китая и Аржан-1 в Саяно-Алтайском регионе представляют собой два важных центра скифского искусства раннего периода, однако у него не было четкого мнения о характере связей между ними. Некоторые основные мотивы зафиксированного там искусства имеют удивительное сходство, например, изображения свернувшегося кольцом хищника.

Линь Юнь [2009] полагал, что этот тип украшения имеет три очага распространения (Монголия – для восточных регионов, Саяно-Алтайская область – для Центральной Азии, Причерноморье с сопредельными территориями – для западных регионов). Однако мы считаем, что формирование этого мотива в искусстве обладает значительной спецификой, поэтому, вероятно, он происходит из единого центра. Наиболее ранние изображения свернувшихся кольцом животных встречаются среди нефритовых изделий неолитической культуры Хуншань («нефритовый свино-дракон») (рис. 3, 1 , 3 ), после чего его можно наблюдать в составе нефритовых украшений эпохи Шан-Чжоу (рис. 3, 2 ). Классические хуншаньские нефритовые изделия найдены в могильнике Дадяньцзы культуры нижнего слоя Сяцзядянь [Дадяньцзы…, 1996], в могиле Фу-хао на Иньском городище [Иньсюй фухао му, 1980] и в могильнике Ляндайцунь государства Жуй периода Западное Чжоу [Сунь Биньцзюнь и др., 2008] (рис. 4, 10 ; 3, 3 ). Это объясняется тем, что религиозные представления, воплотившиеся в нефритовые фигуры культуры Хуншань, были сходными и у носителей более поздних культур. Поэтому изображения свернувшихся животных в культуре Хуншань и культуре эпохи Шан-Чжоу представляют единую линию, которая, возможно, продолжалась до периода культуры верхнего слоя Сяцзядянь.

Кроме того, мы считаем, что еще одно самое сакральное и ключевое изображение в составе хуншаньских нефритов – изделие «в форме изогнутого облака» – также связано со скифским искусством. Ранее ученые полагали, что отверстия в этом изделии использовались для подвешивания, поэтому рассматривали его отверстиями кверху. Мы же считаем, что отверстия служили для того, чтобы закрепить его на навершии жезла (часть предметов имеет по два отверстия, что подтверждает нашу точку зрения). Следует рассматривать эти изделия отверстиями книзу, что позволяет показать их сходство с соответствующими предметами скифского искусства.

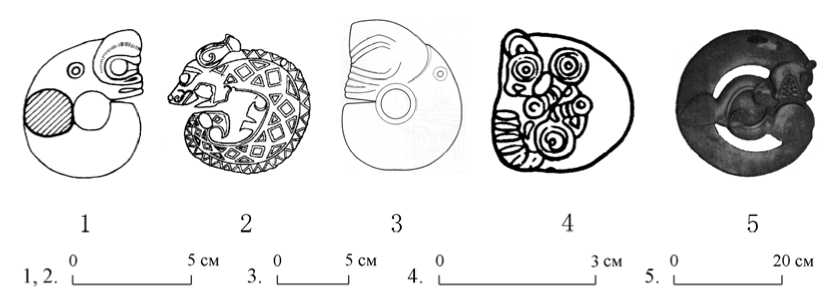

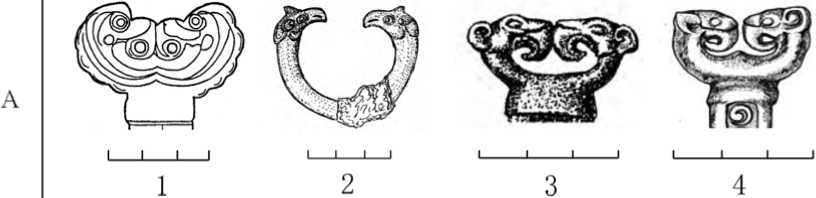

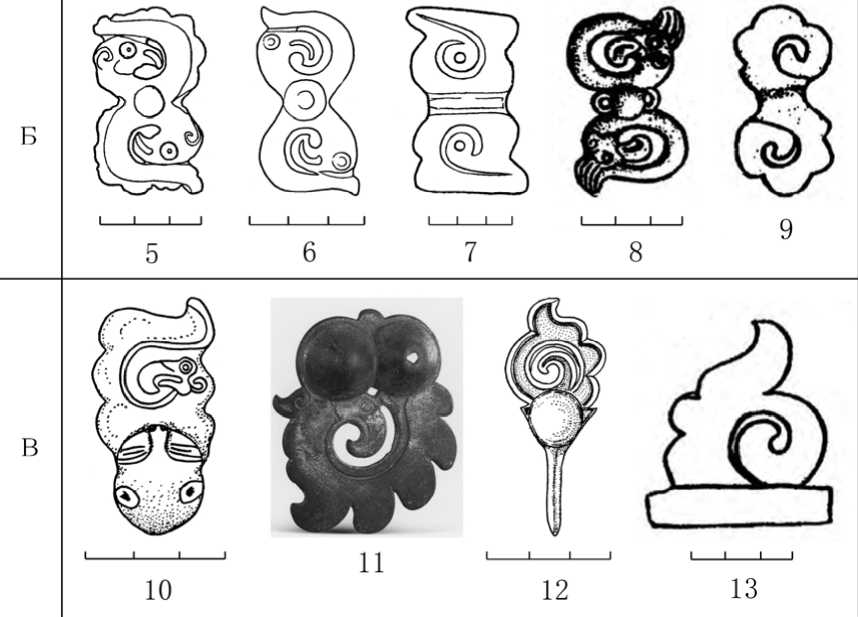

Все изделия «в форме изогнутого облака», обнаруженные к настоящему времени 3, на основании особенностей внешнего облика можно разделить на три типа: тип А, где правая и левая стороны симметричны относительно оси (рис. 4, 1 – 4 ); тип В – правая и левая часть симметричны относительно центра (рис. 4, 6 – 8 ); тип С – упрощенный вариант первых двух типов (рис. 4, 9 – 14 ). Мы обнаружили, что их облик соответствует изображениям птицы в скифском искусстве, распространенным в Южной Сибири и Северном Китае (рис. 5),

Рис. 3. Формовка фигуры свернувшегося зверя в культуре Хуншань, культуре Шан и Чжоу, культуре верхнего слоя Сяцзядянь и на памятнике Аржан-1:

1 – Насытай; 2 – могила Фу-хао; 3 – Ляндайцунь; 4 – Хэйшигоу; 5 – Аржан-1. По: [Чжу Най-чэн, 2008. С. 18, рис. 3; Иньсюй дэ фасянь…, 1994. С. 346, рис. 206; Линь Юнь…, 2009. С. 130, рис. 1; Грязнов, 1980. С. 28, рис. 15]

Рис. 4. Нефритовые изделия культуры Хуншань «в форме изогнутого облака» и в форме птицы:

1–4 , 9 , 15 – Нюхэлян; 5 – из частной коллекции в США; 6 – из Музея Гугун в Пекине; 7 – из собрания компании «Дали», Гонконг; 8 – из Музея искусств г. Тяньцзинь; 10 – Дадяньцзы; 11 – из Музея правого хошуна Балинь, Внутренняя Монголия; 12 – из Музея Гугун в Тайбэе; 13 , 14 – из коллекции компании «Яндэтан». По: [Сунь Шо-удао и др., 2008. С. 28, рис. 32; С. 30, рис. 34; Нюхэлян.., 2012.С. 404, рис. 71; Ду Цзиньпэн, 1998. С. 51, рис. 1; С. 53, рис. 2; С. 54, рис. 3; Дадяньцзы.., 1996. С. 174, рис. 83; Сунь Шоудао, Го Дашунь, 1984. С. 14, рис. 5; Дэн Шупин, 2002. С. 118, рис. 7]

Рис. 5. Изделия в форме птицы, найденные на памятниках раннего железного века в северных районах Китая, в Южной Сибири и Казахстане:

1 , 5–7 , 10–12 – находки на территории Северного Китая; 2–4 , 8 , 9 , 13 – находки на территории Южной Сибири и Казахстана. По: [Тянь Гуанцзинь, Го Сусинь, 1986. С. 5, рис. 1; С. 115, рис. 81; С. 155, рис. 110; С. 345, рис. 2; Оэрдосы цинтунци, 2006. С. 220, рис. 2; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005. С. 177, рис. 56; С. 179, рис. 58; С. 182, рис. 61; Бейсенов, 2014. С. 103, рис. 1]

а также на бронзовых и нефритовых изделиях культур эпохи Шан-Чжоу. Поэтому можно утверждать, что хуншаньское нефриты «в форме изогнутого облака» являются ключевым элементом в построении изображений парных или одиночных птиц 4. Возможно, они использовались до чжоуской эпохи (подобно нефритовому «свино-дракону»), а затем были поглощены скифским искусством. В целом можно утверждать, что области Северного Китая играли ключевую роль в происхождении скифо-сибирского звериного стиля; именно там берут начало некоторые его важные мотивы.

За последние годы благодаря применению научно-технических методов установлено, что обмен между культурами Востока и Запада начался не позднее, чем 4 500 лет назад. Например, зооархеологи доказали, что в период от 5 000 до 4 000 лет назад в бассейне Хуанхэ уже появился крупный рогатый скот и мериносные овцы. Генетический анализ, выполненный по костям этих животных, показал, что у них гены коров и овец, происходивших из Западной Азии. Исследования по палеоботанике (в том числе с применением методов палеогенетики) показали, что просо и чумиза происходят из областей Северного Китая; 4 500 лет назад выращивание проса уже проникает на западе в Центральную Азию, а примерно 3 500 лет назад достигает Восточной Европы [Ван Вэй, 2016]. Однако объяснить возникновение подобных связей в рамках археологии пока не удалось. Столь же сложными проблемами, стоящими перед исследователями, представляется датировка и определение способа проникновения в Китай литья металлов и доместикации пшеницы. История культурных обменов между Востоком и Западом намного сложнее, чем это представляется на основе уже обнаруженных археологических материалов, но реконструкция этой истории является задачей, имманентно присущей археологии.

Список литературы Взаимодействие культур бронзового и раннего железного века Южной Сибири, Синьцзяна и Северного Китая

- Бейсенов А. З. Кинжал с зооморфным декором сакского времени из Центрального Казахстана//Вестн. Томск. гос. ун-та. Серия: История. 2014. № 5. С. 103-107.

- Варенов А. В. О функциональном предназначении «моделей ярма» эпохи Инь и Чжоу//Новое в археологии Китая. Новосибирск: Наука, 1984. C. 42-51.

- Варфоломеев В. В. Керамика суперстратного облика из памятников бегазы-дандыбаевской культуры//Бегазы-дандыбаевская культура степной Евразии. Алматы: Бегазы-Тасмола, 2013. С. 167-197.

- Грязнов М. П. Аржан. Л.: Наука, 1980. 64 с.

- Киселев С. В. Неолит и бронзовый век Китая//Сов. археология. 1960. № 4. С. 224-266.

- Ковалев А. А. Великая чемурчекская миграция из Франции на Алтай в начале третьего тысячелетия до н. э.//Рос. археол. ежегодник. 2011. №. 1 C. 183-244.

- Кузьмина Е. Е. Откуда пришли индоарии? М.: Вост. лит., 1994. 464 с.

- Кузьмина Е. Е. Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности. Актобе: ПринтА, 2008. 358 с.

- Кузьмина Е. Е. Предыстория Великого шёлкового пути. М.: КомКнига, 2010. 236 с.

- Молодин В. И. Периодизация, хронология и культурная идентификация памятника Чича (Барабинская лесостепь)//Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции. Томск: Аграф-Пресс, 2008. С. 155-163.

- Молодин В. И. Сейминско-турбинские проявления в Центральной Азии и Китае//Диба цзе мэнгу бэйцзяэр сиболия юй чжунго бэйфан гудай вэньхуа гоцзи сюэшу яньтаохуй: Луньвэнь тияо хуйбянь . Чанчунь: Цзилинь дасюэ бяньцзян каогу яньцзю чжунсинь, 2017. С. 337-347.

- Молодин В. И., Алкин С. В. Памятники афанасьевского времени на северо-западе Китая (Синьцзян)//Афанасьевский сб. 2. Барнаул: Азбука, 2012. C. 149-154.

- Молодин В. И., Комиссаров С. А., Ван Пэн. Бронзовые наконечники копий сейминско-турбинского типа из Китая//Тр. V (XXXI) Всерос. археол. съезда в Барнауле -Белокурихе. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. Т. 1. С. 304-307.

- Поляков А. В. Ранние этапы развития эпохи поздней бронзы Среднего Енисея//Бегазы-дандыбаевская культура степной Евразии. Алматы: Бегазы-Тасмола, 2013. С. 401-416.

- Святко С. В., Поляков А. В. Новые радиоуглеродные даты памятников эпохи бронзы -начала железного века Среднего Енисея//Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. С.146-149.

- Теплоухов С. А. Древние погребения в Минусинском крае//Материалы по этнографии. Л., 1927. Т. 3, вып. 2. C. 57-112.

- Теплоухов С. А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края//Материалы по этнографии. Л., 1929. Т. 4, вып. 2. C. 41-62.

- Троицкая Т. Н., Новиков А. В. Археология Западно-Сибирской равнины: Учеб. пособие. Новосибирск: НГПУ, 2004. 136 с.

- Уманский А. П., Шамшин А. Б., Шульга П. И. Могильник скифского времени Рогозиха-1 на левобережье Оби. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 2005. 204 с.

- Ван Вэй. Вэньхуа цзяолю юй чжунхуа вэньминдэ синчэн // Гуанмин жибао [王巍。文化交流与中华文明的形成 // 光明日报]. Культурный обмен и формирование китайской цивилизации // Гуанмин жибао. 17.09.2016. С. 7. (на кит. яз.)

- Ван Пэн. Цзай лунь иньчжоу гунсинцидэ юнту . Еще раз об использовании инь-чжоуских изделий в форме лука//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 4: Востоковедение. С. 24-36. (на кит. яз.)

- Ван Пэн, Кэмисалофу С. А. Чжунго иньцзе сулянь цзи элосы каогусюэ шупин . Распространение в Китае советской и российской археологической литературы//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 4: Востоковедение. С. 45-51. (на кит. яз.)

- Гао Сянпин. Люэ лунь шан-чжоу цинтун гунсинцидэ синчжи яньбянь . Обсуждение изменений формы шан-чжоуских бронзовых изделий в форме лука//Хуася каогу. 2007. № 1. С. 94-101. (на кит. яз.)

- Дадяньцзы -сяцзядянь сяцэн вэньхуа ичжи юй муди фацзюэ баогао . Дадяньцзы -Отчет о раскопках поселения и могильника культуры нижнего слоя Сяцзядянь. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 1996. 411 с. (на кит. яз.)

- Ду Цзиньпэн. Хуншань вэньхуа «гоуюньсин» лэй юйци таньтао . Исследование и обсуждение нефритовых украшений в «форме изогнутого облака»//Каогу. 1998. № 5. С. 50-64. (на кит. яз.)

- Дэн Шупин. Хуншань вэньхуа гоуюнь юй дайчи лэй юйшидэ яньцзю // Юй хунь го по - чжунго гудай юйци юй чуаньтун вэньхуа сюэшу таолуньхуй вэньцзи [邓淑苹。红山文化勾云与带齿类玉饰的研究 // 玉魂国魄 -中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集 ]. Изучение нефритовых украшений в форме изогнутого облака и с зубцами в культуре Хуншань // Дух нефрита, душа страны: Сб. работ конф. по древним нефритовым изделиям Китая в традиционной культуре. Пекин: Яньшань чубаньшэ, 2002. С. 109-127. (на кит. яз.)

- Иньсюйдэ фасянь юй яньцзю . Открытия и исследования на Иньском городище. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 1994. 486 с. (на кит. яз.)

- Иньсюй фухао му . Могила Фу-хао на Иньском городище. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1980. 470 с. (накит. яз.)

- Линь Мэйцунь. Сайима -туэрбинно вэньхуа цзай чжунго . Сейминско-турбинская культура в Китае//Каогу юй вэньу. 2016. № 2. С. 94-101. (на кит. яз.)

- Линь Юнь. Гуаньюй цинтун гунсинцидэ жогань вэньти . О некоторых вопросах бронзовых изделий в форме лука//Цзилиньдасюэ шэхуй кэсюэ луньцун. 1980. Вып. 2. С. 156-174. (на кит. яз.)

- Линь Юнь. Шан вэньхуа цинтунци юй бэйфан дицюй цинтунци гуаньсичжи цзай яньцзю . Еще раз об исследовании связей между бронзовыми изделиями культуры Шан и бронзовыми изделиями северного региона//Сб. науч. статей Линь Юня. Пекин: Чжунго дабайкэ цюаньшу чубаньшэ, 1998. С. 262-288. (на кит. яз.)

- Линь Юнь. Сядайдэ чжунго бэйфанси цинтунци . Бронзовые изделия северокитайского облика при династии Ся//Бяньцзян каогу яньцзю. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2002. Вып. 1. С. 1-12. (на кит. яз.)

- Линь Юнь. Лунь оуя цаоюаньдэ цзюаньцюй дунъувэнь . Об узоре в форме свернувшегося зверя в степях Евразии//Сб. науч. статей Линь Юня. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2009. С. 129-142. (на кит. яз.)

- Линь Юнь. Сычоучжи лу кайтун ицянь синьцзяндэ цзяотун лусянь . Транспортные маршруты Синьцзяна до открытия Великого Шелкового пути//Цаоюаньвэньу. 2011. № 1. С. 55-64. (на кит. яз.)

- Люй Цзюнь, Луань Чжаопэн. Гуаньюй хуншань вэньхуа гоуюнь синлэй юйци яньцзюдэ цзигэ вэньти . По поводу нескольких вопросов в изучении категории нефритовых изделий культуры Хуншань «в форме изогнутого облака»//Вэньу чуньцю. 2001. № 1. С. 8-14. (на кит. яз.)

- Нюхэлян -хуншань вэньхуа ичжи фацзюэ баогао (1983-2003 няньду) . Отчет о раскопках (1983-2003 гг.) Нюхэлян, памятника культуры Хуншань. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2012. 591 с. (на кит. яз.)

- Оэрдосы цинтунци/Ван Чжихао, Ян Цзэмэн чжубянь. Ордосские бронзы/Гл. ред. Ван Чжихао, Ян Цзэмэн. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2006. 339 с. (на кит. яз.)

- Сунь Бинцзюнь, Чэн Жуйпин, Чжан Вэй, Чэнь Цзяньлин. Шаньси ханьчэн ляндайцунь ичжи М26 фацзюэ цзяньбао . Краткий отчет о раскопках могилы М26 на памятнике Ляндайцунь, г. Ханьчэн, пров. Шэньси//Вэньу. 2008. № 1. С. 4-21. (на кит. яз.)

- Сунь Шоудао, Го Дашунь. Лунь ляохэ лююйдэ юаньши вэньмин юй лундэ циюань . О первобытной цивилизации бассейна Ляохэ и происхождении дракона//Вэньу. 1984. № 6. С. 11-17. (на кит. яз.)

- Сунь Шоудао, Го Дашунь, Синь Чжаньшань, Фан Дяньчунь, Чжан Кэцзюй. Нюхэлян хуншань вэньхуа диэр дидянь ихао чжун шигуань удэ фацзюэ . Раскопки могилы с каменным гробом, относящейся к культуре Хуншань, на кургане № 1 в пункте № 2 Нюхэлян//Вэньу. 2008. № 10. С. 15-33. (на кит. яз.)

- Тань Гуанцзинь, Го Сусинь. Оэрдосыши цинтунци . Бронзовые изделия ордосского типа. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1986. 402 с. (на кит. яз.)

- У Энь. Оуя далу цаоюань цзаоци юму вэньхуадэ цзидянь сыкао . Некоторые мысли о кочевой культуре раннего этапа степнойЕвразии//Каогу сюэбао. 2002. № 4. С. 43-470. (на кит. яз.)

- Цун Дэсинь, Цзя Вэймин. Цемуэрцекэ муди цзи ци цзаоци ицуньдэ чубу фэньси // Цинчжу чжан чжунпэй сяньшэн баши суй луньвэньцзи [丛德新、贾伟明。切木尔切克墓地及其早期遗存的初步分析 // 庆祝张忠培先生八十岁论文集 ]. Могильник Чемурчек: предварительный анализ его ранних памятников // Сб. ст. к 80-летию Чжан Чжунпэя. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2014. С. 275-308. (накит. яз.)

- Чжу Найчэн. Хуншань вэньхуа шоумянь цзюэсин юйши яньцзю . Изучение нефритовых украшений культуры Хуншань в форме подвески цзюэ с личиной зверя//Каогу сюэбао. 2008. № 1. С. 15-38. (на кит. яз.)

- Чжунго каогусюэ: Ся шан цзюань. Археология Китая: Эпоха Ся и Шан/Гл. ред. Ян Сичжан, Гао Вэй. Пекин: Чжунго шэхуй кэсюэ чубаньшэ, 2003. 668 с. (на кит. яз.)

- Шао Хуйцю. Синьцзян дицюй аньдэлоново вэньхуа сянгуань ицунь таньси . Анализ памятников, связанных с андроновской культурой на территории Синьцзяна//Бяньцзян каогу яньцзю. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2009. Вып. 8. С. 81-97. (на кит. яз.)

- Ян Цзяньхуа, Цзян Ган. Гунъюань цянь 2 цянь цзидэ цзинь шэнь гаоюань юй яньшань наньбэй . Шаньси-Шэньсийское плато и территории к северу и к югу от хребта Яньшань во 2-м тыс. до н. э. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2008. 285 с. (на кит. яз.)