Взаимодействие личностных и субъектно-деятельностных характеристик менеджеров сестринского дела в процессе профессионализации: типологические варианты

Автор: Алексеева Елена Борисовна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 9, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе обсуждаются результаты эмпирического исследования закономерностей и механизмов взаимодействия личностных и субъектно-деятельностных характеристик менеджеров сестринского дела в процессе профессионализации. На основании анализа интериндивидуальной вариативности констелляций вышеназванных характеристик в психологической организации менеджеров выделены три типологических варианта структурной организации личностных и субъектно-деятельностных оснований успешности в данном специфическом виде управленческого труда. Представлены психологические профили этих типов менеджеров: «самоорганизованный менеджер», «профессионально компетентный, ориентированный на служение социальный тип» и «профессионально компетентный предпринимательский тип».

Личность, субъект деятельности, профессионализация, менеджмент сестринского дела, типологические варианты

Короткий адрес: https://sciup.org/14938424

IDR: 14938424 | УДК: 159.922/.923

Текст научной статьи Взаимодействие личностных и субъектно-деятельностных характеристик менеджеров сестринского дела в процессе профессионализации: типологические варианты

Включение в профессиональную деятельность, успешность и самореализация в ней составляют одну из важнейших жизненных задач и линий развития современного человека [1]. При этом сама профессиональная деятельность, включенность человека в профессиональное пространство бытия выступают в качестве важнейшего фактора трансформации, изменения и развития человека во всех его ипостасях – как индивида, личности, индивидуальности, субъекта деятельности и Духовного Универсума [2]. «По действенности влияния на развитие человека … профессиональная деятельность становится в один ряд с его биологией и социальной средой в широком смысле», – констатирует В.А. Толочек [3, с. 190].

Одним из универсальных понятий, охватывающим и концептуализирующим обширнейшую феноменологию этого влияния, выступает понятие «профессионализация». В современной российской психологии профессионализация рассматривается как сложный процесс, для которого характерно тесное переплетение линий развития человека как субъекта деятельности и личности. При этом в обязательном порядке трансформируются личностные характеристики и структуры будущего специалиста. «Совершенствуясь как профессионал, человек развивается и как личность», – такова, по мнению В.А. Бодрова [4, с. 119], оптимальная модель личностно-профессионального развития.

Взаимосвязанность и взаимообусловленность изменений личностных и субъектно-деятельностных характеристик не менее ярко проявляются и в случаях негативной профессионализации, обусловленной как деструктивными изменениями пространства профессиональной активности (например, в связи с потерей занятости, профессиональной невостребованностью), так и личностной деструкцией большего или меньшего масштаба (эмоциональное выгорание, личностный кризис, маргинализация и т. д.) [5].

Высказанные выше соображения имеют статус методологических ориентиров, выполняя функцию организации мышления психолога-исследователя, стремящегося к раскрытию закономерностей и механизмов психологической детерминации профессионального становления личности, успешности человека в профессиональной деятельности, его (человека) интеграции в социальнопрофессиональное окружение и самореализации в профессиональном бытийном пространстве.

Сложность решения этих задач на материале конкретной профессиональной (и тем более управленческой) деятельности связана со значительной полиморфностью и вариативностью ее (деятельности) психологической детерминации в зависимости от различий психологического содержания, организационно-технологических, организационно-культурных и макросоциальных контекстов реализации.

Примером такой высокоспецифичной управленческой деятельности является менеджмент сестринского дела. Своеобразие его психологического содержания, равно как и высокая социальная значимость, связаны с тем, что предметом менеджерского труда в данном случае выступает организация профессиональной деятельности среднего медицинского персонала. Вклад этой категории медицинских работников в функционирование учреждений здравоохранения трудно переоценить. По меткому выражению Л. Томаса, медсестринская деятельность в буквальном смысле слова «скрепляет все воедино и делает [больничное] отделение работоспособным организмом» [6, p. 90].

Несмотря на почти четвертьвековой срок институционализации (включение в классификатор видов профессиональной деятельности, наличие сложившейся системы вузовской подготовки, оформившегося профессионального сообщества), это направление менеджмента сохраняет выраженную инновационность для современного российского здравоохранения и общества в целом. Существует ряд психологических исследований личности и деятельности руководителей сферы здравоохранения [7], однако психологическая природа профессиональной деятельности и профессионального развития личности руководителей сестринских служб до сих пор еще не становилась предметом целенаправленного изучения.

Ранее нами были выявлены субъектно-деятельностные и личностные детерминанты успешной профессионализации менеджеров сестринского дела, повышающие вероятность их успешной самореализации в пространстве управленческой деятельности [8]. Это следующие психологические характеристики:

-

– карьерная ориентация на профессиональную компетентность и направленность на преимущественно конвенциальные виды деятельности;

-

– высокоразвитые коммуникативные и организаторские способности;

-

– открытость, общительность в сочетании с экстравертированностью;

-

– высокий уровень осмысленности жизни;

-

– представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле;

-

– преимущественно моделирующий тип саморегуляции;

-

– преобладание знакового типа мышления в сочетании со средневысокими показателями креативности;

-

– преимущественно сильный и среднесильный тип нервной системы.

Однако данный набор является слишком общим и не отражает в полной мере реалий индивидуализации профессиональной социализации личности в процессе освоения ею профессиональной деятельности, интеграции в профессиональное сообщество и шире – в бытийное пространство профессиональной активности. Отражением вышеописанной тенденции выступает формирование интегрального регулятивного новообразования, которое, согласно подходу Ю.М. Забродина [9], может быть обозначено как психологическая готовность человека быть успешным субъектом профессиональной деятельности, в рассматриваемом нами случае – субъектом профессиональной менеджерской деятельности в сфере управления средним медицинским персоналом лечебно-профилактического учреждения. Это закономерно предполагает конфигурирование человеком своих психологических ресурсов в направлении максимизации персональных возможностей и конкурентных преимуществ, минимизации ограничений и преодоления недостатков. В качестве этих ресурсов выступают субъектно-деятельностные и личностные характеристики человека.

Цель проведенного эмпирического исследования заключалась в выявлении типологических вариантов взаимодействия личностных и субъектно-деятельностных характеристик руководителей сестринских служб.

Эмпирическую базу исследования составили старшие и главные медицинские сестры, заместители главных врачей по организации сестринской деятельности лечебно-профилактических учреждений г. Краснодара и Краснодарского края (96 человек).

Субъектно-деятельностные и личностные характеристики руководителей оценивались при помощи батареи психодиагностических средств, включающей в себя: теппинг-тест Е.П. Ильина [10, с. 23–30]; тест Д.А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» (СЖО) [11]; опросник Б.А. Федоришина «Коммуникативные и организаторские свойства» (КОС) [12, с. 400–405]; личностный опросник FPI (форма В) [13, с. 314–323]; опросник «Самонаправленный поиск», или

«Опросник профессиональных предпочтений» (ОПП) Дж. Холланда [14]; опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна в адаптации Э.В. Виноградовой и В.А. Чикер [15, с. 180-187]; опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой [16].

Взаимосвязи между психологическими переменными выявлялись посредством корреляционного анализа. Использовались критерий линейной корреляции по Пирсону (г) и многофункциональный критерий Фишера (ф*).

Обобщение результатов выполненного исследования позволило выделить три психологических типа менеджеров сестринской деятельности. Исходя из представлений о системообразующей роли мотивационно-ценностных характеристик как «ядра» личности, в качестве типообразующих нами рассматривались параметры карьерных ориентаций и профессиональной направленности руководителей.

Первый психологический тип может быть квалифицирован как «самоорганизованный менеджер», второй - «профессионально компетентный, ориентированный на служение социальный тип», третий - «профессионально компетентный предпринимательский тип». Заметим, что данная типология «накрывает» 88,5 % всей выборочной совокупности руководителей сестринских служб.

Первый тип оказался наиболее распространенным: к нему принадлежат 40,6 % наших респондентов (39 чел.). Определяя основную характеристику данного типа, мы опирались на выделенные Дж. Холландом личностные качества и ценности конвенциального типа: сознательность, упорство, практичность, честность; самоконтроль, консервативность, осторожность, конформность; бережливость, заинтересованность в деньгах, материальном благополучии; потребность в четком плане, удобном и эффективном для групповой работы [17]. На наш взгляд, эти качества интегрируются в понятии «самоорганизованность», составляющем атрибутивную характеристику данного типа.

Представителям этого типа оказались присущи следующие психологические особенности:

-

- преимущественно сильный тип нервной системы, сочетающийся с выраженностью компонентов моделирования в саморегуляции поведения (ф* = 1,72, р < 0,04);

-

- способность выделять значимые условия достижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем («моделирование» как преобладающий стиль саморегуляции активности), положительно коррелирующая с экстравертированностью (г = 0,77, p < 0,001);

-

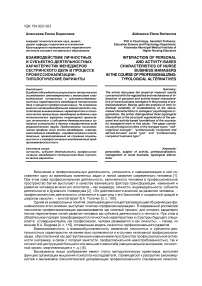

- преобладающее влияние на личность «менеджерских» карьерных ориентаций (рисунок 1).

Условные обозначения: тонкая одинарная линия соответствуют уровню значимости связи р < 0,05, двойная - уровню р < 0,01; толстая одинарная - уровню р < 0,001 (здесь и на других рисунках) Э - экстравертированность, М - саморегуляция по типу «моделирование», ЗМ - знаковый тип мышления, К - конвенциальный тип профессиональной направленности, Мен - менеджерская карьерная ориентация, СНС - сильный тип нервной системы, КС — коммуникативные способности, ОС - организаторские способности

Рисунок 1 - Взаимосвязь личностных и субъектно-деятельностных характеристик у представителей психологического типа «самоорганизованный менеджер»

При этом направленность на интеграцию усилий других людей, полноту ответственности за конечный результат совместной трудовой деятельности и фокусирование различных функций и ресурсов организации на достижении целей взаимосвязана с такими качествами личности, как конвенциальный тип профессионально-личностных предпочтений (г = 0,48, p < 0,01), гуманитарный склад ума («знаковое» мышление) (г = 0,63, p < 0,01), организаторские способности (г = 0,54, p < 0,01).

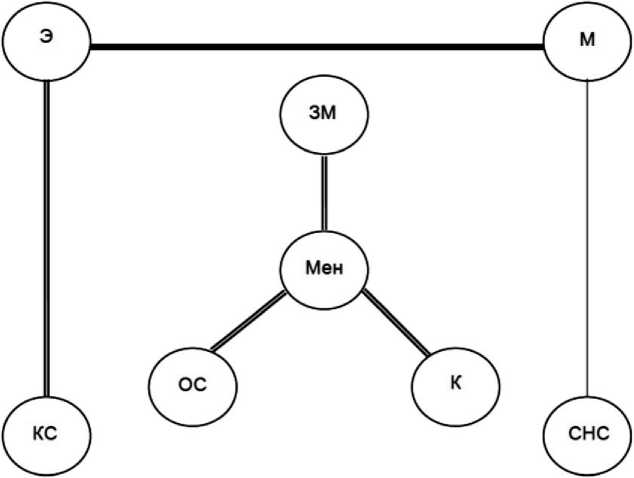

Второй тип объединяет 30,2 % (29 чел.) руководителей сестринских служб. Для представителей этого типа характерны следующие варианты взаимодействия характеристик личностной и субъектно-деятельностной природы (рисунок 2). Преимущественная сосредоточенность на событиях и явлениях внутреннего мира, фиксация на событиях, разворачивающихся в пространстве «там и тогда» (характерная для интро- и амбивертированного сознания), взаимосвязаны, во-первых, со сформировавшейся в сфере регуляторной активности потребностью продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, детализировать разрабатываемые программы действий (г = 0,32, p < 0,05), а во-вторых, с застенчивостью и повышенной тревожностью (г = 0,38, p < 0,05).

Условные обозначения: И/А - интро/амбивертированность, Пр - саморегуляция по типу «программирование», Пл - саморегуляция по типу «планирование», ПМ - предметный тип мышления, С - социальный тип профессиональной направленности, ПК - карьерная ориентация на профессиональную компетентность, Слу - «служенчеекая» карьерная ориентация, 3 - застенчивость, СлНС - слабый или среднеслабый тип нервной системы

Рисунок 2 - Взаимосвязь личностных и субъектно-деятельностных характеристик у представителей психологического типа «профессионально компетентный, ориентированный на служение социальный тип»

Также наличие слабого или среднеслабого типа нервной системы обусловливает актуализацию механизмов саморегуляции, предполагающих осознанное планирование деятельности, детализацию и реалистичность выстраиваемых планов (ф* = 1,57, р < 0,05). По нашему мнению, эта связь может рассматриваться как эмпирическое подтверждение тезиса В.И. Моросановой о том, что существуют психологические ресурсы саморегуляции, данные человеку от природы; при этом степень сформированности индивидуальной саморегуляции является значимым предиктором продуктивности выполнения различных видов деятельности, в том числе и управленческой [18].

Практический склад ума, свойственный значительной части представителей этой группы (предметный тип мышления), взаимосвязан с ориентацией на профессиональную компетентность как личностно значимую карьерную ценность (г = 0,46, p < 0,01), а направленность на социально ориентированные виды деятельности (в понимании Дж. Холланда) корреспондируется с выраженностью «служенческих» ценностей в структуре карьерных ориентаций (г = 0,72, p < 0,001).

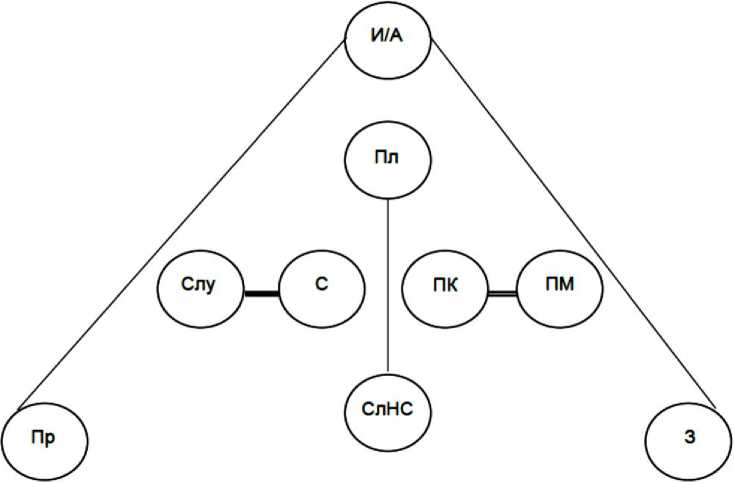

Третий психологический тип оказался самым малочисленным. В выборке он представлен семнадцатью руководителями (17,7 %). В психологической организации этих респондентов присутствуют следующие констелляции субъектно-деятельностных и личностных характеристик (рисунок 3).

Условные обозначения: ПК - карьерная ориентация на профессиональную компетентность, П - предпринимательский тип профессиональной направленности, ОЖ - высокий уровень осмысленности жизни, ЛКя - «локус контроля Я» как характеристика смысложизненных ориентаций, О - общительность, КС -коммуникативные способности, ПрПл - саморегуляция по типу программирования-планирования, Кр - креативность как характеристика мышления

Рисунок 3 - Взаимосвязь личностных и субъектно-деятельностных характеристик у представителей психологического типа «профессионально компетентный предпринимательский тип»

Карьерная ориентация на достижение высокой профессиональной компетентности положительно коррелирует с общим уровнем осмысленности жизни (г = 0,48, p < 0,05). Направленность на предпринимательский тип профессиональной деятельности взаимосвязана с представлением о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и смысловыми представлениями (г = 0,54, p < 0,05).

Саморегуляция по типу программирования-планирования положительно взаимосвязана со средним уровнем развитости креативности (г = 0,52, p < 0,05), что может указывать на потребность привнесения элементов творческого подхода в решение задач выстраивания системы дальних и ближних целей и детализации программы собственных действий.

Высокий уровень коммуникативных способностей закономерно взаимосвязан с высоким уровнем общительности как интегрального свойства личности (г = 0,68, p < 0,01).

Результаты исследования убедительно подтверждают правомерность представлений о том, что профессионализация, развитие и самореализация человека в пространстве профессиональной деятельности обеспечиваются активным взаимодействием личностных и субъектнодеятельностных характеристик. Причем ведущую роль играют именно характеристики личности, определяющие психологический вектор формирования и развития человека в качестве субъекта деятельности, способ конфигурации его различных по генезису и характеру функционирования ресурсов и потенциалов (психодинамических, инструментальных, личностно-рефлексивных, субъектно-деятельностных, духовно-мировоззренческих).

В психологическом пространстве такого специфического вида управленческого труда, как менеджмент сестринского дела, наиболее значимыми личностными детерминантами профессионализации выступают личностные переменные, локализованные в области профессиональной направленности человека и карьерно-ориентированных ценностей. При этом речь идет о трех совершенно определенных мотивационно-ценностных паттернах: соединении карьерной ориентации на «менеджмент» с направленностью на конвенциальный тип профессиональной деятельности (1), принятии в качестве карьерообразующих ценностей профессиональной компетентности и служения другим людям в сочетании с направленностью на профессии социального типа (2) и констелляции профессионально компетентностного карьерного «якоря» с направленностью на предпринимательский тип профессиональной активности (3). Каждый из этих паттернов через генерацию специфических личностных смыслов менеджера сестринского дела детерминирует конституирование качественно определенных стабильных устойчивых конфигураторных сочетаний личностных и субъектно-деятельностных характеристик менеджеров сестринского дела.

В качестве перспективной линии развития данного исследования представляется целесообразным раскрыть психологическое своеобразие траекторий движения в пространстве профессиональной управленческой деятельности представителей каждого из выявленных нами типов менеджеров сестринского дела.

Ссылки:

-

1. Адлер А. Понять природу человека / пер. с англ. СПб., 1997 ; Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. М., 2006 ; Психология человека от рождения до смерти / под общ. ред. А.А. Реана. СПб., 2002 ; Super D.E. A LifeSpan, Life-Space Approach to Career Development // Career Choice and Development / eds. D. Brown, L. Brooks & Associates. San Francisco, 1990. P. 197–261.

-

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2001 ; Рябикина З.И. Бытийный подход к рассмотрению личности и личностный подход к рассмотрению бытия // Психология личности и ее бытия: теория, исследования, практика. Краснодар, 2005. С. 10–36 ; Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека: Введение в психологию субъективности. М., 1995 ; Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение / под ред. Л.М. Митиной. М., 2005.

-

3. Толочек В.А. Социализация в квадрате: гетерохронность и нелинейная динамика профессионального становления субъекта в социономических профессиях // Психология человека в современном мире : материалы Всерос. юбилей. науч. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна (15–16 октября 2009 г.) : в 6 т. / отв. ред. А.Л. Журавлев и др. М., 2009. Т. 3. С. 182–191.

-

4. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М., 2001.

-

5. Дёмин А.Н. Личность в кризисе занятости: стратегии и механизмы преодоления кризиса. Краснодар, 2004 ; Ермолаева Е.П. Психология социальной реализации профессионала. М., 2008 ; Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / под ред. А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко, Т.Л. Крюковой. М., 2011 ; Харитонова Е.В. Психология социально-профессиональной востребованности личности. М., 2014.

-

6. Thomas L. The Youngest Science: Notes of a Medicine-Watcher. 2nd ed. London, 1995.

-

7. Толстов С.Н. Развитие творческой готовности организатора здравоохранения к профессиональной деятельности : автореф. дис. … д-ра психол. наук. М., 2004 ; Храпик В.А. Стратегия достижения профессионализма: на материалах изучения руководителей лечебно-профилактических учреждений : автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1997 ; Ясько Б.А. Психология медицинского труда: личность врача в процессе профессионализации : дис. … д-ра психол. наук. М., 2004.

-

8. Алексеева Е.Б. Субъектно-личностные детерминанты становления менеджера сестринского дела : дис. … канд. пси-хол. наук. Краснодар, 2007 ; Ее же. Основания выделения субъектно-личностных детерминант самореализации менеджера сестринского дела на теоретико-методологическом уровне // Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 10. С. 25–29.

-

9. Забродин Ю.М. Очерки теории психической регуляции поведения: Основы субъектного анализа. М., 1997.

-

10. Игры – обучение, тренинг, досуг : в 4 кн. / под ред. В.В. Петрусинского. Кн. 1. М., 1994.

-

11. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). 2-е изд. М., 2000.

-

12. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. СПб., 2000.

-

13. Там же. С. 314–323.

-

14. Воробьев А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник профессиональных предпочтений (Адаптация теста Дж. Холланда «Самонаправленный поиск»). Ярославль, 1993.

-

15. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента / под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб., 2001.

-

16. Моросанова В.И. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ): Руководство. М., 2004.

-

17. Holland J.L. Making Vocational Choices: A Theory of Careers. New Jersey, 1973.

-

18. Моросанова В.И. Саморегуляция и индивидуальность человека. М., 2010.

Список литературы Взаимодействие личностных и субъектно-деятельностных характеристик менеджеров сестринского дела в процессе профессионализации: типологические варианты

- Адлер А. Понять природу человека/пер. с англ. СПб., 1997; Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. М., 2006; Психология человека от рождения до смерти/под общ. ред. А.А. Реана. СПб., 2002; Super D.E. A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development//Career Choice and Development/eds. D. Brown, L. Brooks & Associates. San Francisco, 1990. P. 197-261.

- Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2001; Рябикина З.И. Бытийный подход к рассмотрению личности и личностный подход к рассмотрению бытия//Психология личности и ее бытия: теория, исследования, практика. Краснодар, 2005. С. 10-36; Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека: Введение в психологию субъективности. М., 1995; Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение/под ред. Л.М. Митиной. М., 2005.

- Толочек В.А. Социализация в квадрате: гетерохронность и нелинейная динамика профессионального становления субъекта в социономических профессиях//Психология человека в современном мире: материалы Всерос. юбилей. науч. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна (15-16 октября 2009 г.): в 6 т./отв. ред. А.Л. Журавлев и др. М., 2009. Т. 3. С. 182-191.

- Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М., 2001.

- Дёмин А.Н. Личность в кризисе занятости: стратегии и механизмы преодоления кризиса. Краснодар, 2004; Ермолаева Е.П. Психология социальной реализации профессионала. М., 2008; Стресс, выгорание, совладание в современном контексте/под ред. А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко, Т.Л. Крюковой. М., 2011; Харитонова Е.В. Психология социально-профессиональной востребованности личности. М., 2014.

- Thomas L. The Youngest Science: Notes of a Medicine-Watcher. 2nd ed. London, 1995.

- Толстов С.Н. Развитие творческой готовности организатора здравоохранения к профессиональной деятельности: автореф. дис.. д-ра психол. наук. М., 2004

- Храпик В.А. Стратегия достижения профессионализма: на материалах изучения руководителей лечебно-профилактических учреждений: автореф. дис.... канд. психол. наук. М., 1997

- Ясько Б.А. Психология медицинского труда: личность врача в процессе профессионализации: дис.... д-ра психол. наук. М., 2004

- Алексеева Е.Б. Субъектно-личностные детерминанты становления менеджера сестринского дела: дис.... канд. психол. наук. Краснодар, 2007

- Забродин Ю.М. Очерки теории психической регуляции поведения: Основы субъектного анализа. М., 1997.

- Игры -обучение, тренинг, досуг: в 4 кн./под ред. В.В. Петрусинского. Кн. 1. М., 1994.

- Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). 2-е изд. М., 2000.

- Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии/под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. СПб., 2000.

- Воробьев А.Н., Сенин И.Г., Чирков В.И. Опросник профессиональных предпочтений (Адаптация теста Дж. Холланда «Самонаправленный поиск»). Ярославль, 1993.

- Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента/под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб., 2001.

- Моросанова В.И. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ): Руководство. М., 2004.

- Holland J.L. Making Vocational Choices: A Theory of Careers. New Jersey, 1973.

- Моросанова В.И. Саморегуляция и индивидуальность человека. М., 2010.