Взаимодействие муниципальных образований в условиях развития агломераций

Автор: Косинский Петр Дмитриевич, Харитонов Алексей Викторович

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 3 (71), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье изучены процессы социально-экономического развития агломераций. Установлено, что применяемые методические подходы к исследованию агломераций не учитывают современные направления, характеризующие агломерационные процессы и их развитие. Выявлено, что эффективное развитие агломераций зависит от построения системы, взаимодействия позволяющей объединить интересы населения представляющего органы местного самоуправления, бизнеса, присутствующего на их территориях, общественных организаций. Важным в этом процессе является налаживание взаимодействия между муниципальными образованиями - участниками агломерации. Предлагается, в качестве инструментов, которые позволят обеспечить взаимодействие муниципальных образований в агломерации использовать реализацию совместных проектов через партнерство и создание Координационного совета, регулирующего ее деятельность с совещательным статусом. Предлагаемая методика расчета агломерационного эффекта выступает весомым аргументом целесообразности создания и развития агломераций, которые выполняют роль действенного инструмента, формирующего региональную экономическую политику. Сделан вывод, что управление агломерацией должно акцентироваться на применении современных механизмов, обеспечивающих взаимодействие муниципальных образований, формирующих агломерацию.

Муниципальные образования, развитие агломераций, агломерационные связи, межмуниципальное сотрудничество, агломерационный эффект, координационный совет

Короткий адрес: https://sciup.org/143179450

IDR: 143179450

Текст научной статьи Взаимодействие муниципальных образований в условиях развития агломераций

Современный этап социально-экономических преобразований в России сопровождаются значительными трансформациями, включая хозяйствующие экономические субъекты.

Муниципальные образования, их функционирование представляют собой явление и процесс одновременно. Недостаточность финансовых средств не позволяет многим муниципалитетам осуществлять своевременное решение местных вопросов, что отражается на развитии и становлении местного самоуправления, сдерживает и подрывает доверительное отношение к нему. Такое положение является следствием не отрегулированности бюджетного обеспечения законодательно закрепленных за местным самоуправлением полномочий.

Перечень местных налогов, установленных законодательно для муниципальных образований, имеют слабую собираемость и не обеспечивают обеспечение бюджета собственными доходами, что свидетельствует о его несамостоятельности и зависимости от вышестоящих бюджетов.

Полагаем, создаваемые и находящиеся в процессе развития агломерации, хотя и носят признаки стихийности, характерные многим территориям страны, могут рассматриваться в качестве эффективного инструмента, способного решать обозначенные проблемы.

Эффективное развитие агломераций в определенной степени зависит от построения системы, взаимодействия позволяющей объединить интересы населения представляющего органы местного самоуправления, бизнеса, присутствующего на их территориях, общественных организаций. При этом, важным является налаживание взаимодействия как между муниципальными образованиями – участниками агломерации, так и вышестоящими органами управления, для чего необходимо сформировать общее информационное поле через IT-инструментарий. А также, совершенствовать материальное

Еще в рубриках

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — КУЗБАСС

-

• Проектирование концептуальной модели высшего образования для обеспечения устойчивого развития Кузбасса

-

• Методические подходы к оценке самодостаточност и бюджета муниципальных образований

-

• Эволюция механизмов формирования цен нефтяного попутного газа на российских региональных рынках (на материалах Западной Сибири)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

-

• Оценка масштабов распростр теневой

обеспечение процессов управления социально –экономическим развитием агломерацией.

Актуальность темы объясняется тем, что нет системной характеристики агломерационных форм расселения, не имеется консолидированных общепринятых подходов к управлению развитием агломераций на разных уровнях. Поэтому возникает потребность в разработке варианта системы управления социально-экономическим развитием муниципальных образований в рамках агломерации, что послужит основой дальнейших исследований и для учета специфики агломерационных процессов в различных регионах РФ.

Научная значимость решения проблемы заключается в том, что приведение существующих стихийных агломерационных связей между муниципальными образованиями в определенную организационную форму, в четко выстроенную систему позволит на основе выявленных взаимных интересов получить социальноэкономический агломерационный эффект.

В качестве объекта исследования выступают агломерации Кузбасса.

Предмет – взаимодействие муниципальных образований в условиях развития агломераций.

Исследование проводилось с использованием аналитического, абстрактно-логического, сравнительного методов и системного анализ.

|

экономики в регионах России |

|

|

• Анализ |

|

|

социально экономического развития регионов Сибирского федерального округа |

|

|

• Пространственна |

|

|

я организация |

|

|

добычи угольных |

|

|

ресурсов |

|

|

Арктической зоны |

|

|

РФ в |

|

|

современных |

|

|

условиях |

|

Описание научной проблемы исследования

Агломерационные связи между близлежащими населенными пунктами, городами развиваются, как правило, стихийно. Это приводит к обострению экономической ситуации, ухудшению окружающей среды, потере возможного агломерационного эффекта.

Существующие научные исследования не полностью решают названные проблемы. Важно учитывать размеры городов, особенности территориального размещения близлежащих муниципальных образований, сравнить разные подходы к управлению агломерационными связями и выработать приемлемый вариант для агломерации городов Кемеровской области.

Считается, что если ежедневные миграционные объемы превышают 30 тысяч человек в границах региона, то это дает основание характеризовать маятниковую трудовую миграцию, как интенсивную.

Таким образом, трудовые ресурсы региональных «мегаполисов» формируют зону комфортного проживания в пригородах, постепенно «стирая» границы Кемерово и Новокузнецка.

Кузбасская агломерация естественным образом прошла первую стадию развития – объединение рынков труда. Вторая фаза развития характеризуется процессом объединяющим торговые рынки, жилье и производственную недвижимость. Кузбасская агломерация проходит в настоящее время — более низкая стоимость земельных участков вне города-центра, побуждает предприятия выносить имеющееся производство за пределы административного центра.

Переход в третью фазу «зрелой агломерации» происходит, когда в следствие роста объемов и повышенного спроса на качество всех инфраструктурных видов услуг в центре агломерации и переходах промеж ними, не может успешно пройти естественным образом.

Выход на новую стадию требует реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, которые в силу долгой окупаемости не могут быть реализованы частными инвесторами самостоятельно. Таким образом, без государственной поддержки, становится очевидным, что агломерация может остановиться в поступательном развитии. В процессе работы над комплексными инвестиционными программами, направленными на модернизацию моногородов были выявлены существенные проблемы, устранение которых возможно используя агломерацию.

-

1. Инвестиционные проекты и их реализация сдерживается отсутствием территорий. Для многих кузбасских городов характерно, что они уже использовали возможность развития своей территории, в частности, имеется дефицитность земельных участков под жилищное строительство.

-

2. Недостаточность инфраструктурных объектов, обеспечивающих транспортную и социальную сферы.

-

3. Малые города не обладают эффектом на масштабе (агломерационным эффектом).

-

4. Дефицит трудовых ресурсов и их низкая мобильность.

Действующее федеральное законодательство предопределило четкость границ для муниципальных инвестиций в пределах муниципального образования, а нарушение их приводит к неправомерным действиям. По градостроительному кодексу и закону №131- ФЗ, город не может развиваться за пределами установленной черты. Если происходит такая ситуация, то финансовые средства, затраченные на объекты за пределами городской черты, расценивается как нецелевые траты, влекущие за собой правовые последствия[1]. Из этого следует, что без изменения нормативно-правовой базы, создания договорных условий, где были бы прописаны все обязательства и права муниципалитетов сотрудничать, а тем более софинансировать какие-то проекты невыгодно.

В этой связи также целесообразно рассматривать варианты присоединения малых поселений к крупным городам, при условии, что они расположены в географической близости друг от друга и уже объединены стабильными социально-экономическим связями.

Среди населения городов Кузбасса в трудоспособном возрасте по-прежнему преобладает негативная оценка маятниковой трудовой миграции – выезда на работу в другой город области. Важнейшим фактором развития агломерации является совершенствование транспортной инфраструктуры. Изучая научную проблему, важно уделить внимание формированию и целенаправленному использованию агломерационных взаимосвязей межмуниципальной направленности, что даст возможность повысить агломерационный эффект, минимизировать негативные последствия для муниципалитетов, в следствие перемещения трудоспособного населения в крупные города. А также, того, что население близко расположенных городов, сельских населенных пунктов потребляет товары и услуги, причем этот процесс носит стихийный характер.

Результаты и обсуждение

Изучая процессы социально-экономического развития агломераций, выявлено, что они не выступают предметом статистического исследования по причине отсутствия единой статистической базы, которая, в сою очередь, не может быть сформирована из-за не отрегулированного на законодательном уровне определения агломерации. Применяемые современные методические подходы к исследованию агломераций не учитывают современные направления, характеризующие агломерационные процессы и их развитие.

Практически во всех случаях исследования проводятся на основе экспертных оценок, что предопределяет значительный пересмотр методологической базы. По мнению И.В.Волчковой, Н.Н.

Минаева, осуществляя анализ агломерационных процессов, особый акцент необходимо делать на когерентности, связанной с темпами, по которым можно оценить согласованное социальноэкономическое развитие. Взаимная поддержка, обеспечивающая социально-экономическое территориальное развитие позволит снизить межпоселенческие диспропорции, увеличить экономическое, социальное, инфраструктурное устойчивое положение агломераций [2,3].

Наряду с этим, для успешного развития агломерационных процессов требуется законодательное закрепление понятия агломерации и юридического обоснования данного явления. В настоящее время, в качестве инструментов, которые позволят обеспечить взаимодействие муниципальных образований в агломерации могут использоваться: реализация совместных проектов через партнерство, создание структуры, регулирующей ее деятельность с совещательным статусом. Как утверждает французский географ М.Руже; « агломерация представляет собой новую форму расселения и размещения некоторых видов экономической деятельности и возникает при условии выхода за административные границы и получают распространение на соседние населенные пункты концентрации городских видов деятельности»[4]. П.Кругман полагает, что агломерации возникают в следствие роста транспортных расходов, связанных с регулированием рынков и представляют собой форму объединяющую две территориальные структуры и более, в которых наличествуют различные хозяйственные отрасли [5].

Нещадин А.А., Тульчинский Г.Л. считают, что условия современного развития обусловили концептуальные изменения к разрабатываемому стратегическому пространственному развитию страны, в котором необходимо предусмотреть объединение в агломерации взаимосвязанных и взаимодополняемых процессов, предусматривающих ориентацию на инновационно-промышленные кластеры [6]. Относительно крупных городов, в которых концентрируются жители, то создаваемая плотная сеть, включающая субъекты экономической деятельности в форме кластеров, способных получать дополнительную стоимость и локальную территорию идет в параллельной направленности с развитием агломерационных процессов.

Развитие Кузбасса сопровождается специфическими особенностями, характеризующие высокую концентрацию населения. Данная статья направлена на некоторые проблемы, связанные с развитием и построением управленческой системы агломерацией, основанные на эффективном взаимодействии муниципальных образований, входящих в агломерацию.

Географическое размещение населения в Кузбассе происходило под воздействием развития базовых отраслей экономики, образования городских ареалов, крупных, средних и малых. Традиционно, с началом освоения полезных ископаемых и их переработки, открывающиеся предприятия (шахты, рудники, обогатительные фабрики, металлургические предприятия и т.д.) обрастали населенными пунктами, поселками, городами. По сути, уже тогда стали проявляться первые признаки агломерационных связей. По мере увеличения масштабов этих процессов, агломерационные связи усиливались, но как уже отмечалось, носили стихийный порядок.

На сегодняшний день в Кемеровской области существуют две агломерации: Кемеровская и Новокузнецкая, расположенными на расстоянии 250 километров, что дает основание рассматривать их, как единую Кузбасскую агломерацию.

На развитие Кузбасской агломерации воздействуют факторы внешнего и внутреннего порядка, характеризующие конкурентные силы. Находясь в середине между агломерациями: Новосибирская и Томская, кузбасским приграничным населенным пунктам, находящимся в 1,5 часовой транспортной доступности до их центров, что является одним из критериев, характеризующих агломерацию, предопределено стать центрами тяготения, что усиливает конкуренцию за интеллектуальные силы между регионами-соседями.

Следующей особенностью агломерации то обстоятельство, что городу Кемерово предопределена двойственная функция, быть административным областным центром и одновременно – центом агломерации. Данное обстоятельство, формирует предпосылки для конкурентной борьбы между Кемерово и Новокузнецком за ресурсы материального и трудового характера.

Численность населения Кузбасской агломерации составит 83 процента, однако это не исключает для остальных 17 процентов жителей выгодность от агломерации не будет чувствоваться. Выгоды будут выражаться срабатыванием «эффекта агломерационной тени».

На успешную деятельность агломерации, по сложившейся отечественной практике, влияют: 1) населенные пункты в близкой расположенности и граничащие между собой с доступной транспортной инфраструктурой и имеющие общие сбытовые рынки;

-

2) существующие различные транспортные связи, позволяющие встраиваться в потенциальные логистические каналы, реализующие товары; 3) близко расположенные е транспортному сообщению производства продукции аграрной отрасли, позволяющие минимизировать затраты на ее доставку предприятиям переработки и до потребителей; 4) общая инфраструктура, включающая: коммуникации энергоснабжении, трубопроводы, подъездные пути, иные инженерные коммуникации на территории агломерации; 5) общий рынок, включающий: земельные, трудовые ресурсы и капитал; 6) наличествование общих административных связей, не допускающих управленческих противоречий, что будет способствовать устойчивым связям хозяйствующих субъектов. Постепенное разрастание агломераций, включая более совершенную транспортную доступность, предопределяет территориальное сращивание из нескольких агломераций, формируя своего рода, их зональное сцепление. При этом, складывается ситуация, когда некоторые населенные пункты располагаются в двух и более агломерациях [7].

Вследствие формирования агломерации происходит происходит процесс укрупнения муниципалитетов. Как утверждает С.О.Вобленко: «…растущие территориальные размеры сопровождаются тремя проблемами: 1) увеличивающаяся территория влечет ситуацию, когда учет потребностей малочисленных групп в процессе принимаемых решений затруднителен. Применяемый подход «средней температуры по больнице» способствуют рассеиванию их интересов и наращиванию издержек неудовлетворенных потребностей; 2) на возрастание издержек агломерации влияет развивающееся производство, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду, увеличиваются затраты на управление; 3) усиливаются процессы отчуждающие местную власть от жителей»[8].

Однако доводы в пользу агломерации настолько очевидны, что указанные проблемы отступают на второй план.

Агломерационные процессы, происходящие на региональном уровне, подтверждаются формальными признаками с элементами стихийности. Поэтому, процесс упорядоченности и управляемости является задачей первоочередной важности.

Считается, что «…модель системы управления сельскими агломерациями для целей повышения эффективности их функционирования следует выделить факторы, воздействующие на нее на основе двух групп факторов по степени воздействия на эффективность функционирования агломераций: зависящих и не зависящих от субъектов управления»[9]. Здесь следует обратить внимание на «…зависящие от управляющих субъектов, включающие инвестиционную активность, производство товаров и услуг; социально – демографические –среднесписочную численность, плотность населения, рождаемость, смертность, безработицу, миграционные процессы, доходы населения и др» [9]. «Экономически активное население и его численность, его квалификационный уровень, характеризуют кадровый фактор. Доходы и расходы местного бюджета отражают финансовый фактор и его воздействие на функционирование агломерации» [1].

Экологический фактор измеряется через показатели, характеризующие состояние охраны и использования природоресурсов, объемы загрязняющих атмосферу и опасными для здоровья веществ. Эффективное управление агломерациями определяется характеристикой организации взаимного сотрудничества муниципальных органов власти и бизнеса присутствующего в агломерации; вовлечением общественных организаций в управленческий процесс; совершенствованием взаимодействия с вышестоящими управленческими уровнями; построением организационной структуры управления агломерацией; использованием IT – технологий с целью создания общей информационной площадки; материальным обеспечением управленческих процессов в агломерации.

Формирование агломераций, как показывает изучение российского опыта, осуществляется по нескольким вариантам, характеризующим управление агломерацией: 1) создание некоммерческой организации, в которой, в качестве учредителей выступают все субъекты, участвующие в агломерации. Вопросы, связанные с деятельностью агломерации решаются на основе принципа, отражающего, что каждый из учредителей обладает одним голосом. Положительным в таком подходе к управлению является следование демократическому принципу.

Отрицательным моментом – могут возникнуть противоречия в следствие отсутствия единства взглядов среди участников на вопросы, связанные с развитием агломерации; 2) образование координационного совета, представляющего автономную некоммерческую организацию в виде ассоциации.

Целями координационного совета являются: координация деятельности муниципалитетов, направленная на совместное решение местных вопросов, имеющих определяющее значение для развития агломерации. Состав совета может формироваться из высших должностных лиц и депутатов, представляющих муниципальные образования –участников агломерации, а также руководителей организаций и учреждений, осуществляющие коммерческую и некоммерческую деятельность, по согласованию. Численный состав совета определяется равным представительством от муниципальных образований, при этом численность населения не берется во внимание.

На сорвет возлагается стратегическое развитие агломерации, ассоциация осуществляет оперативное управление.

Эффективность системы управления, как считают Шабашев В.А. и Муллагалеева З.З.[10] базируется на реализации принципов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое территориальное развитие. Разделяя приведенную точку зрения указанных авторов, Бондарев Н.С., Харитонов А.В., Бондарева Г.С., дополняют приведенную позицию своим видением. Они акцентируют внимание на реализации принципа, отражающего показатели экономической эффективности, взаимовыгодную коллаборацию. кооперационно –интеграционные связи, муниципально-частное, государственно- частное партнерство, неправленые на управление устойчивым развитием агломерации [11]. Муниципально – частное партнерство. это «…форма муниципально-частного партнерства для социальноэкономического развития агломераций предполагает согласование и реализацию интересов субъектов хозяйствования и муниципальных образований для социально-экономического развития сочетающее интересы субъектов экономической деятельности, органов местного самоуправления и населения» [12,13].

Важной составляющей, способной обеспечить эффективное управление агломерацией предстают функции, направленные на планирование стратегического и текущего развития, обеспечение необходимыми нормативными документами. Достижение управленческих целей агломерации возможно через реализацию функций, которые соответствуют и обеспечивают организационно-экономический механизм, направленный на экономическое и социальное функционирование.

Для оценки экономической эффективности агломерации предлагается применять расчет добавленной стоимости, полученной от ее функционирования. По данному показателю можно оценить, насколько успешной является деятельность агломерации. При этом, инвестиционная составляющая является определяющей в развитии производственного и социального назначения. Подчеркнем, что агломерационный эффект, его объем характеризует величина валовой добавленной стоимости, ее прирост после создания агломерации.

PVDC о = VDC уа — VDC мо, (1)

где, VDCуа– валовая добавленная стоимость, полученная в результате создания агломерации;

VDC мо – валовая добавленная стоимость муниципальных образований в агломерации.

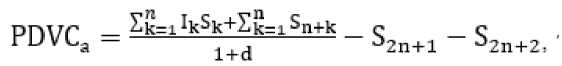

где PDVCa, – прирощенный объем валовой добавленной стоимости;

I k – стоимостная эффективность от инвестиционных вложений k–го вида продукции: товаров, работ, услуг;

Sк – стоимостное выражение приобретенных товаров, работ услуг k–го вида, тыс. руб.;

S n+k – величина доходов от реализации товаров, работ, услуг в стоимостном выражении k –го вида, тыс. руб.;

d – дисконтированная ставка, с учетом инфляции и требований инвесторов; – внешние инвестиции в стоимостном выражении, тыс. руб.;

^2п*2 – внутренние инвестиции в стоимостном выражении, тыс. руб.

Данная методика апробирована, когда обосновывалась экономическая целесообразность и предпосылки организации сельской агломерации «Ленинск-Кузнецкая». Расчетный агломерационный эффект показал, что за пятилетний период, его величина может достичь 3,5 млрд. рублей, а отдача от инвестиций в агропромышленный комплекс удвоится по сравнению с текущим периодом [11].

Создание и развитие агломераций в современный период времени, процесс целесообразный и очевидный, но сдерживается по ряду причин. В числе их Д.А.Пивень выделяет: 1) недостаточно развитые меж- и внутрихозяйственные (сельские) современные транспортные коридоры и средства сообщения; 2) недостаточно устойчивые тесные производственные связи; 3) отсутствуют единые межрайонные трудовые микрорынки и их эффективное регулирование (в границах агломерации отмечаются сложившиеся взаимосвязанные расселения, наличие маятниковых трудовых миграций между городом-центром и пригородной зоной; 4) недостаточность наличия функциональных взаимосвязанностей и слаженной работы структур; 5) недостаточность развития среды, представляющую собой социально – культурный комплекс и коммунальную среду[14].

Ключевые сдерживающие факторы:

-

1. Существующее законодательство не содержит определение понятия агломерации.

-

2. Организация управленческих структур имеет территориальные отличия, имеющие свои специфические особенности развития.

-

3. Инвестиционные вложения для реализации совместных проектов, сопряжены с наличием проблем финансового обеспечения.

-

4. Дотационность муниципальных бюджетов ставит их в зависимое положение от вышестоящих бюджетов.

-

5. Отсутствие единых органов управления проектным развитием территории, в которую входят различные типы городских и муниципальных округов.

-

6. Муниципальные программы стратегического социальноэкономического развития не содержится такой организационной формы взаимодействия муниципальных образований среднесрочной и долгосрочной перспективе, как агломерации.

Для разрешения выявленных проблем необходимы решения федерального уровня, где следует:

-

I. Разработать и принять федеральный закон, направленный на регулирование функционирования агломераций, который должен содержать определение понятия агломерации, включение их в госреестр, в соответствии с количественными параметрами (критериями); на основе конкурсного отбора осуществлять включение в государственный реестр данной организации либо исключение ее; из средств федерального бюджета направлять необходимые финансовые средства для поддержания развития агломераций; наделить муниципалитеты правом осуществлять как вступление в агломерацию, так и выход из нее. Определить порядок финансовой ответственности муниципального образования, в случае возможных потерь, нанесенных остальным членам при выходе из агломерации; Определить организационную управленческую структуру, ее статус и правовые полномочия.

-

II. Законодательно установить для субъектов РФ, исполнение полномочий: формировать систему управления агломерацией, одновременно выделить вопросы, которые требуют обязательного согласования с муниципальными образованиями, входящими в состав агломерации; установить порядок софинансирования агломерационных проектов из средств федерального бюджета; передавать агломерации земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности, контролировать эффективное их использование; утверждать порядок разрабатываемой проектно - сметной документации на строительство объектов агломерации; распределять затрачиваемые средства между участниками агломерации, включая финансы, выделяемые из федерального бюджета; определять порядок и формы ответственности региональных и муниципальных органов власти за результаты финансовых и иных принятых агломерацией обязательств.

Заключение

Резюмируя выше изложенное, отметим, что агломерационные связи между близлежащими населенными пунктами, городами развивались, как правило, стихийно. Это приводит к обострению экономической ситуации, ухудшению окружающей среды, потере возможного агломерационного эффекта. Существующие научные исследования не полностью решают названные проблемы. Важно учитывать размеры городов, особенности территориального размещения близлежащих муниципальных образований, сравнить разные подходы к управлению агломерационными связями и выработать приемлемый вариант развития агломерации. В наименьшей степени проработаны вопросы, которые касаются проблем функционирования агломерации и ее социальноэкономическое развитие. Являясь одной из форм специфической системы, объединенной общей территорией и муниципальными образованиями на ней предопределяет необходимость детальной проработки и адаптированности существующих моделей управления агломерацией к специфическим региональным условиям и особенностям развития того или иного региона.

Расчеты агломерационного эффекта, получаемого в результате создания агломерации выступают важным аргументом в пользу мнения, что агломерации в настоящее время, выполняют роль эффективного инструмента, формирующего региональную экономическую политику политику. А управление агломерацией должно акцентироваться не только на эффективной управленческой деятельности, но и на эффективном ее функционировании, на основе современных механизмов, обеспечивающих взаимодействие муниципальных образований образующих агломерацию.

гос. архит.-строит. ун-та, 2014. – 234 с.

Название издания: "Региональная экономика и управление: электронный научный журнал"

Электронное периодическое издание зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 45106 от 1

мая

2011 г. Возрастная категория сайта 6+

ISSN 1999-2645

Тел. 8-951-354-54-84

Подписаться на новости

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение

Правила отзыва (ретракции/ретрагирования) статьи от публикации Публичная оферта

Все права защищены © 2005-2022 Региональная экономика и управление: электронный научный журнал | Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр научно-исследовательских проектов»

Список литературы Взаимодействие муниципальных образований в условиях развития агломераций

- Меркурьев, В.В., Мягков, Е.В. Развитие агломераций муниципальных образований как фактор совершенствования территориального размещения населения//Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2022. № 1 (69).

- Волчкова, И.В., Минаев, Н.Н.Теория и практика управления развитием агломераций: монография. -Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2014. - 234 с.

- Волчкова, И.В. Имитационное моделирование процессов социально-экономического развития агломераций // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 8 (287). С. 36-46.

- M.-F. Rouge. Definition des agglomerations// Urbanisme. 1958. № 60.P.49-64.

- Кругман, П. Экономия от масштаба/Jurnal of International Economics. 1979. N4.Vol.9. P.469-479.

- Нещадин, А. А., Тульчинский, Г.Л. Смена парадигмы стратегии регионального развития: сб. ст. Актуальные проблемы развития городских агломераций в Российской Федерации. Взгляд и позиция экспертов Союза российских городов. - М.: Изд-во «Спутник+», 2014. С. 34-41.

- Меркурьев, В. В., Юрзина, Т. А., Мягков, Е.В. Формирование организационно-экономического механизма управления агломерациями// Управленческий учет. 2021. №11-2. С.442-448.

- Вобленко, С.О. О проблемах территориальной организации МСУ и путях их решения // Местное самоуправление. №10(328), октябрь 2017 г. С. 1-7.

- Харитонов, А.В., Бондарев, Н.С., Бондарева, Г.С. Разработка системы управления сельской агломерации//International Agricultural Journal. 2021. Т. 64.- № 3.

- Муллагалеева, З.З., Шабашев, В.А. Теоретико-методологические основы экономической политики городов, образующих агломерации (на примере городов Юга Кемеровской области). - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. 324 с.

- Процесс формирования сельской агломерации: экономический механизм/ .В.Харитонов, Н.С.Бондарев, Г.СБондарева //Московский экономический журнал. 2021. № 5.

- Юрзина, Т. А. Муниципально-частное партнерство как инструмент развития сельских территорий с позиции институционализма В сборнике: Учим управлять и учимся управлять. Сборник научных трудов по материалам VII Научно-практической конференции школьников, студентов и преподавателей с международным участием. Кемерово, 2021. С. 96-105.

- Юрзина, Т. А. Государственно-частное партнерство как инструмент реализации социальной ответственности бизнеса для развития сельской территории. В сборнике: Современные тенденции сельскохозяйственного производства в мировой экономике. Сборник статей. 2017. С. 489-495.

- Пивень, Д.А. Региональная агломерация и предпосылки ее создания // Вестник ЯрГУ. Серия гуманитарные науки. 2014. №1(27) . С. 133 - 138.