Взаимодействие участников научно-технического комплекса региона

Автор: Плотников Анатолий Николаевич

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Региональные проблемы науки и образования

Статья в выпуске: 2 (51), 2005 года.

Бесплатный доступ

В статье предложены концептуальные предложения по формированию механизма взаимосвязи субъектов научно-технического развития региона. Рассмотрены методологические и методические вопросы региональной инновационной деятельности. Установлены требования, принципы и предложения по созданию организационно-экономического механизма управления инновациями; Обобщены научно-практические материалы зарубежных и отечественных специалистов в области научно-технических разработок.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222912

IDR: 147222912

Текст научной статьи Взаимодействие участников научно-технического комплекса региона

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

Эффективное управление межотраслевыми, региональными производственными и непроизводственными комплексами в условиях подъема и стабилизации экономики, улучшения социальной обста новки развития страны, повышения рейтинга благоприятного инвестиционного климата требует применения нетрадиционных мероприятий, методов и подходов1. Поэтому актуальным в настоящее время является разработка концепции формирования и функционирования механизма вза имодействия участников регионального комплекса в обес печении инновационного развития региона.

Механизм взаимодействия участников регионального комплекса в области научно-технического развития региона, на наш взгляд, представляет комплекс организационноправовых, планово-экономических и управленческих мероприятий, методов, приемов и алгоритмов, обеспечивающих обоснование, разработку инновационных проектов и программ, их коммерциализацию и продвижение от идеи (замысла) до массового выпуска продукции.

Предпосылками научно-технического развития региона являются высокий образовательный уровень населения; востребованность научно-технического потенциала ученых, подготовленного задела научно-технических разработок; подъем и стабилизация социально-экономического развития страны и ее регионов; создание инфраструктуры инновационного комплекса; организация технопарковых структур, научно-производственных альянсов для активизации научно-технической деятельности, коммерциализации на-

ПЛОТНИКОВ Анатолий Николаевич, декан факультета управления производственными системами, заведующий кафедрой экономики и управления в строительстве Саратовского государственного университета, доктор экономических наук, профессор.

учных разработок; расширение инициативных научно-технических исследований по грантам, конкурсам; выход на внешний рынок инновационного производства и продукции в рамках международной интеграции.

Наряду с положительными предпосылками научно-технического развития региона, в реализации инновационных проектов и программ существует много сложных проблем. Отсутствуют целенаправленные политика и стратегия инновационных преобразований социально-экономического развития регионов; слаба централизация управления инновационным развитием; нет системности в создании благоприятного инновационного климата, реализации научно-технического потенциала, активизации научно-производственной деятельности; слаба взаимосвязь фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок; отсутствуют отработанные схемы поиска идей, инкубации научно-технических разработок и их последующего продвижения до реализации проектов и выпуска новой продукции. По-прежнему приоритетной остается ориентация на научную или техническую новизну проектов, а не на их коммерциализацию. Отсутствуют межотраслевая, междисциплинарная кооперации ученых и производственников при решении комплексных научно-технических проблем; интегрированная система информационного обеспечения инновационной деятельности, сформированной базы и банка данных коллективного пользования научно-технических разработок, продукции, межрегиональной и межотраслевой системы обмена научно-технической информацией; замкнутая система научно-воспроизводственного инвестиционноинновационного цикла (научные исследования, разработки, выпуск продукции, возмещение затрат инвесторов, расширение инновационной деятельности), а также действенная система управления инновационными проектами и программами, их сбалансированность с ресурсными возможностями, мониторинг расходования средств, исполнения сроков реализации проектов и обеспечения эффективности мероприятий.

Наличие столь серьезных проблем, на наш взгляд, предполагает, что формирование (построение) системы взаимодействия участников — исполнителей комплекса и ее функционирования должно быть основано на принципах системности, комплексности, адаптивности, эффективности и централизации в определении приоритетных направлений развития региона.

Механизм взаимодействия участников инновационного комплекса предлагается условно разделить на две части: по формированию (построению) системы взаимодействия участников инновационного комплекса и по функционированию системы научно-технического развития региона.

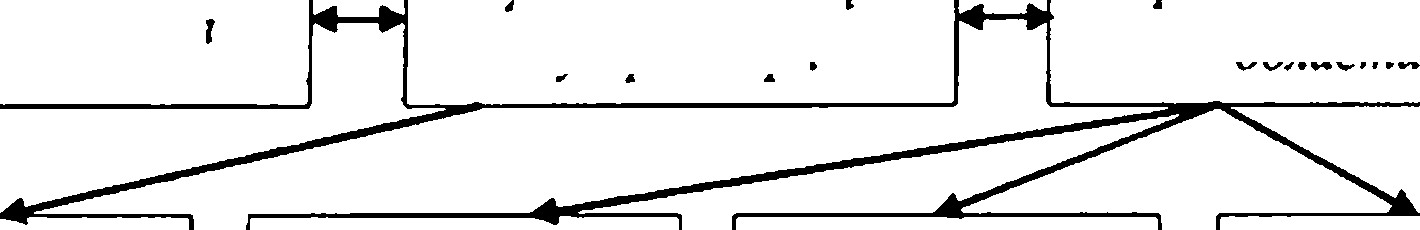

Логика формирования (построения) системы взаимодействия участников — исполнителей регионального инновационного комплекса представлена на рис. 1.

На рис. 2 отображено функционирование механизма взаимодействия участников регионального комплекса в области научно-технического развития.

В концепции механизма взаимодействия субъектов научно-технического развития региона (см. рис. 1, п. 1) рассматриваются методологические и методические вопросы инновационной деятельности региона. Устанавливаются требования, принципы положения создания организационно-экономического механизма управления инновациями, обобщаются научно-практические материалы зарубежных2 и отечественных специалистов в области научно-технических разработок. Концепция организационно-экономического механизма обосновывает цели, пути, средства реализации инновационной политики на долгосрочную перспективу. Она предназначена для создания условий и обеспечения целенаправленного развития региона в структурной перестройке системы хозяйствования, повышения технического уровня и конкурентоспособности продукции и предприятий. Концепция предусматривает реализацию имеющегося научно-производственного потенциала региона, повышение его экспортных способностей, создание и расширение производства продукции, импортозамещение, расширение ассортимента производимой продукции.

В основе управления системой хозяйствования в стране принят программно-целевой подход, предусматривающий ориентацию научно-технического и социально-экономического развития на решение комплексных проблем, реализацию системных целей.

|

Требования, предпосылки |

1. Концепция механизма взаимодействия участников инновационного комплекса |

Положение концепции |

|||

|

___________1 |

|||||

|

Перечень целей, средств, задач, (альтернативы) |

2. Декомпозиция целей, средств, задач |

Схема иерархии целей |

|||

|

Прогноз научно-технического развития |

3. Стратегическое планирование научно-технического развития |

Программы НИР и инновационного развития |

|||

|

___________1____________ |

|||||

|

Аналитические исследования отраслей |

4. Текущее планирование научно-технического развития |

Планы НИР и инновационного развития |

|||

|

Анализ функциональных связей |

5. Логико-информационные функциональные схемы инвестирования инноваций |

Положение схемы |

|||

|

Анализ действующих организационных форм и структур |

б. Организационные формы и структуры инновационной деятельности, ее логической поддержки |

Предложения организационных форм и структур |

|||

|

Анализ правовой базы |

---► |

7. Административно-правовое обеспечение научно-технического развития |

---► |

Кодекс законодательных актов |

|

|

Анализ схем взаимодействия |

---► |

8. Инструктивнометодическое и информационное обеспечение инновационного развития |

► |

Руководства, инструкции, программы |

|

Рис. 1. Схема формирования механизма взаимодействия субъектов научно-технического развития региона

Программно-целевой подход предусматривает декомпозицию целей (см. рис. 1, п. 2), структуризацию систем показателей, определение путей, средств, мероприятий для достижения целей. Цели, средства, пути должны быть четко сформулированы, иметь количественное значение. Необходимо учитывать многоаспектность, многомерность их количественной значимости по объемным, затратным, временным, качественным параметрам и показателям эффективности. Соответственно структуризация может осуществляться по указанным признакам. При выборе целей, средств, путей, мероприятий обязательным условием является альтернативность решений с оценкой и выбором оптимальных предложений по всем уровням иерархии.

Инновационная политика ориентирована на обеспечение региональных приоритетов, планирование и прогнозирование научно-производственных мероприятий3. Скользящий режим планирования включает этапы разработки фундаментальной стратегической установки, долгосрочного и текущего планирования (см. рис. 1, п. 3, 4). Последующий период предусматривает корректировку планов и продление их действия на следующий период. Долгосрочные и текущие планы предполагают проведение предварительных аналитических исследований по регионально-отраслевым направлениям деятельности. Перспективное планирование включает проведение маркетинговых исследований, научные исследования и разработки, техническое развитие, инвестирование. Планирование носит вероятностный характер и должно быть вариантным. Главным приоритетом должна быть реорганизация структурной политики отраслей. На этом этапе рассматриваются вопросы стабилизации и перестройки инновационной политики, ценообразования, оплаты труда. Предполагается смещение акцентов с макроэкономики на создание научно-производственных межотраслевых региональных комплексов.

Научно-техническое развитие регионов предусматривает многообразие источников инвестиций, их объединение и агрегирование4 Схема инвестирования инновационных проектов (см. рис. 1, п. 5) включает определение последовательности движения информации и документооборота, содержит этапы поиска и обоснования инвестиций, прове- дение прединвестиционных исследований, разработку инновационных проектов и программ, бизнес-плана, организацию конкурсных и контрактных отношений, расходование инвестиций, управление инновационными проектами, анализ рисков и движения финансовых потоков, возмещение заемных средств. Такие схемы отражают участие разнообразных организаций-исполнителей. Для оценки эффективности инновационных проектов и программ используются различные критерии эффективности в зависимости от стадии разработки. К таким критериям относятся экспертные решения комплексных оценок, показатели эффективности статических методов оценки, оценка экономической эффективности на базе дисконтирования финансовых потоков.

Организационные формы инновационной деятельности (см. рис. 1, п. 6) — это типы инновационных образований, их взаимодействие по распределению функциональных отношений (планирования, финансирования, строительства и др.). Организационные структуры — это схемы взаимодействия органов (звеньев) управления с помощью «горизонтальных» и «вертикальных» связей. Организационные формы инновационных предприятий характеризуются многообразием типов, размеров, форм собственности, хозяйственных отношений подразделений. Организационные структуры научно-производственных образований формируются на базе рационального сочетания концентрации, специализации, комбинирования и кооперирования5. Новые рыночные условия инновационной деятельности требуют освоения новых организационных схем-структур управления проектами: матричной и проектной. Для выбора организационных схем-структур, ориентации на общественные формы организации рекомендуется метод экспертных оценок с применением булевых переменных. Для управленческого и обслуживающего обеспечения инновационного комплекса формируется логистическая система поддержки в формах внутренних подразделений, корпораций, внешних организаций региона по осуществлению информационных, консалтинговых, инжиниринговых и прочих услуг.

Административно-правовое обеспечение научно-технического развития региона (см. рис. 1, п. 7) состоит в фор- мировании институциональных и законодательных условий поддержки и стимулирования инвесторов, инновационных предприятий, в осуществлении институциональных преобразований. Правовое обеспечение состоит в создании и совершенствовании кодекса законодательных актов по инвестиционному и научно-техническому развитию, который включает закон об инвестиционной деятельности, инновациях и инновационной деятельности, ипотеке, о гарантиях частных инвестиций, положение о фонде содействия развитию инновационной деятельности в Саратовской области и др. Институциональные преобразования направлены на создание интегрированных корпоративных структур, обеспечивающих кооперированные связи по «горизонтали» для создания научно-производственных центров, объединений, технопарковых структур, а также «вертикальной» интеграции на федеральном уровне для обеспечения полного цикла создания научно-технической продукции.

Организация функционирования системы научно-технического развития предусматривает подготовку нормативных организационно-административных актов (см. рис. 1, п. 8): положение об организации и функционировании координационного инновационного регионального центра, методические рекомендации по организации и функционированию системы анализа, планирования инновационного развития региона; положение об организации деятельности технопарков, руководство об оценке, анализе и отборе инновационных проектов, положение о конкурсной системе отбора инновационных проектов; методические рекомендации по управлению инновационными проектами; инструкцию о сборе, обработке, хранении и накоплении информации автоматизированной информационно-поисковой системы инновационных идей и проектов и т.д.

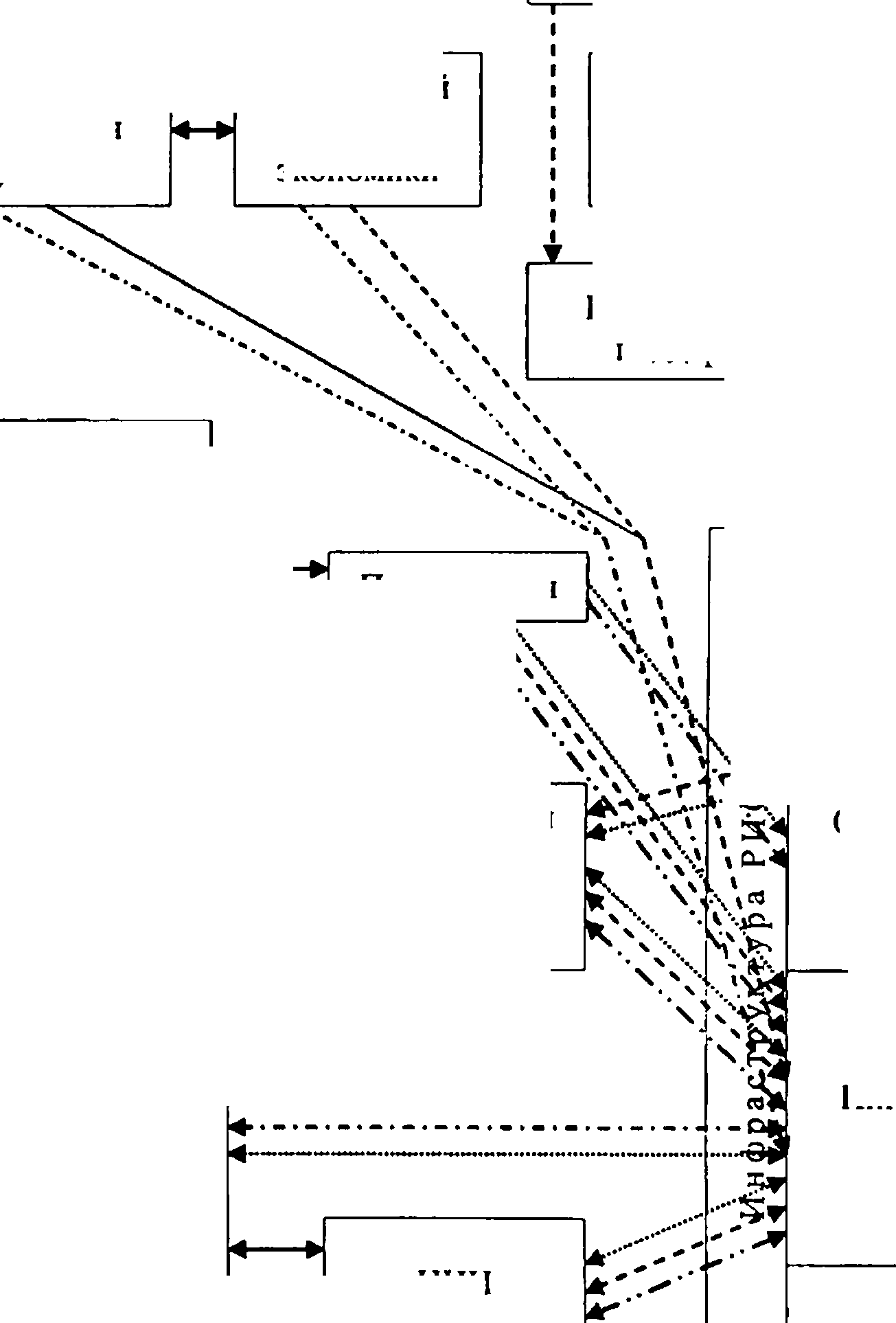

Управление научно-техническим развитием осуществляется с помощью системы взаимосвязанных показателей (см. рис. 2, п. 9), распределенных во времени и пространстве, т.е. параметров деятельности по предметным направлениям региона, объектам. Параметры характеризуют инновационный потенциал, результаты деятельности, инновационную активность и риски6 Они отражаются в долгосрочных и краткосрочных планах. Фиксируется фактический уровень

|

Перечень показателей оценки |

---► |

9. Установление системы показателей инновационной деятельности |

---► |

Динамика темпов отклонений |

|

Проектный анализ, ТЭО, бизнес-планы |

► |

10. Формирование инновационных программ как совокупности проектов |

---► |

Инвестиционные решения, контракты, мероприятия |

|

Система мотивации и стимулирования |

---► |

11. Контрактные отношения, задания организациям-исполнителям |

---► |

Система поощрения |

|

Логистические цели, модели, полигоны |

---► |

12. Логистическое обслуживание, поддержка научно-технической деятельности |

---► |

Схема движения информации, товаров, инвестиций |

|

Информация о сроках, затратах, доходах |

---► |

13. Мониторинг за обеспечением сроков, стоимости, качества |

---► |

Отклонение сроков, затрат, качества |

|

Цели по уровням иерархии |

---► |

14. Сквозное управление по целям |

---► |

Отклонения от целей, мероприятия |

|

Анализ чувствительности, устойчивости проектов |

---> |

15. Анализ рисков, обеспечения надежности инновационной деятельности |

---► |

Мероприятия снижения влияния рисков |

|

1 |

||||

|

Отчет о движении денежных средств |

—# |

16. Управление финансовыми потоками, программами |

---► |

Сальдо реальных денег мероприятия |

Рис. 2. Схема функционирования механизма взаимодействия субъектов научно-технического развития региона параметров для анализа, оценки отклонений, определяется рейтинг региона. Оцениваются отклонения результатов, динамика тенденций, эффективность изменений в соответствии с имеющимся потенциалом. Принимаются решения по привлечению инвестиций, поиску новых инновационных проектов и программ. Рассматриваются варианты, изменения активизации инновационной деятельности, повышения эффективности в связи с научно-техническими и управленческими нововведениями.

Программа (см. рис. 2, п. 10) — инструмент целевой организации сложных комплексов, процессов, средств интеграции всех видов деятельности, ориентация на конечные результаты решения комплексных проблем. Инвестиционные программы — основная форма управления системой хозяйствования на уровне федерации, региона на базе научно-технических, технологических и социально-управленческих нововведений7 Инновационные программы представляют собой комплекс взаимоувязанных инновационных проектов и разрабатываются по ключевым функциональным (предметным) направлениям социально-экономического развития. Управление инновационными программами, проектами — это целенаправленное воздействие на процесс формирования научно-технической продукции. Управление программами предполагается осуществлять на базе управления проектами.

После разработки инновационных программ и проектов, их сбалансирования с ресурсами, согласования и утверждения осуществляется распределение заданий организациям-исполнителям (см. рис. 2, п. 11). Задание подготавливает заказчик в виде приложения к договорам подряда (контрактам). Заключению контрактов предшествуют переговоры. К контрактам прилагаются мероприятия организации-исполнителя. В задании дается перечень работ, сроки начала и окончания отдельных мероприятий, стоимостные затраты, условия и требования исполнения.

Логистическое обслуживание научно-техническим развитием (см. рис. 2, п. 12) — это комплекс мероприятий по планированию, организации, управлению инновационными процессами на базе интеграции и синхронизации информационных, финансовых и материально-товарных потоков.

Логистические потоки рассматривают на макро- и микроуровне. На макроуровне обеспечивается продвижение проектов, включая формирование идей, разработку проектов и реализацию инновационной продукции. Используется логистическая модель, отражающая временные, стоимостные (финансовые затраты, расходы, поступления и выплаты) параметры, а также факторы риска. Оптимизация процессов происходит по критериям целевых результатов. На микроуровне рассматривается продвижение комплектующих товарной продукции до промежуточных и конечных потребителей. Логистическая поддержка инновационных процессов осуществляется с помощью подразделений инфраструктуры университетского комплекса, а также региональных обслуживающих управленческих органов и организаций.

Важнейшими критериями оценки реализации инновационных проектов и программ является обеспечение завершения сроков строительства объектов стоимостных затрат и расходования ресурсов, качества проектов. Эти характеристики обеспечивают экономическую эффективность проектов. Формирование заданий по показателям осуществляется в процессе планирования с обеспечением достижения необходимых конечных результатов. Планирование проекта осуществляется по этапам и работам с распределением их по организациям-исполнителям, назначением сроков. Это планирование технологическое, т.к. отражает технологию и последовательность осуществления процессов8. Планируются затраты, а также обеспечение финансовыми ресурсами. Для обеспечения достижения указанных показателей, распределенных по работам и времени, требуется их мониторинг (см. рис. 2, п. 13). Устанавливаются предельные приложения для контроля за исполнением заданий (показателей) и вырабатываются регулирующие воздействия. Контроль за их выполнением требует также проведения мониторинга.

Сквозное управление по целям (см. рис. 2, п. 14) состоит в дифференциации целей инновационных программ, проектов, их формализации и конкретизации. Цели должны быть количественно выражены в многоаспектных решениях и показателях. Дальнейшая дифференциация целей распрост-

______________________________ А. Н.Плотников раняется на функциональные службы управления по иерархической схеме. Руководители организаций-исполнителей устанавливают цели своего уровня на перспективу и конкретизирует их на предстоящий год. Далее цели дифференцируются, конкретизируются на нижестоящих уровнях подразделений. Проводится доведение целей до уровня низовых менеджеров, бригадиров. Деятельность по достижению целей включает оценку фактических результатов, анализ, выработку регулирующих воздействий. Управленческие решения состоят в оптимизации ситуации и корректировке оперативных планов.

Инновационные проекты и программы реализуются в условиях инновационного риска, связанного с неполнотой информации. Инновационный риск — это вероятность потерь, возникающих при вложении средств в предпринимательскую деятельность, связанных с производством новых товаров и услуг из-за недостижимости ожидаемого спроса на продукцию, применения новой технологии и оборудования. Инновационные проекты анализируются на чувствительность (см. рис. 2, п. 15), т.е. по воздействию факторов на эффективность реализации. Проверка на устойчивость проектов состоит в определении предельных параметров, обеспечивающих их целесообразность. Становление инновационных проектов связано с развитием проектных (венчурных) рисковых фондов. Это относится к долгосрочному и среднесрочному инвестированию средств. Через свои венчурные фонды предприятия осуществляют рисковое финансирование малых фирм, финансово-промышленных групп. Государство обеспечивает становление фондов поддержки венчурных разработок.

Управление инновационными проектами состоит чаще всего в обеспечении экономической эффективности. Требуется достижение уровня доходности проектов, соответствующего требованиям инвесторов. Эффективность достигается за счет контроля за финансовыми потоками (см. рис. 2, п. 16) в период времени продвижения проектов. Превышение поступлений и доходов над расходами и выплатами с достижением положительного сальдо, в т.ч. нарастающим итогом, обеспечивается в период проектирования финансовых потоков, регулярного анализа и регулирования. Состо-

Взаимодействие участников научпи-1слпического комплекса 93 яние финансовых потоков зависит от своевременности завершения объектов, объемов реализуемой продукции, цен, потребительского уровня качества продукции, себестоимости затрат на изготовление продукции и т.д. Анализ и прогноз экономической эффективности является комплексной задачей, отражающей влияние многих факторов.

Саратовская область является регионом, обладающим значительными потенциальными возможностями во всех сферах народно-хозяйственного комплекса. Однако предшествующий период развития привел к тому, что производительный сектор региона находится до сих пор в депрессивном состоянии. Необходима активизация деятельности властных структур региона по выработке полноценной стратегии регионального развития. Следует отказаться от декларативных заявлений о возможностях развития, которыми обладает регион, и перейти к созданию реальных условий по обеспечению последнего. В качестве основного критерия рекомендуется использовать уровень жизни населения области без учета доходов наиболее богатого слоя населения.

В обеспечении реального экономического роста наиболее существенную роль играет научно-технический сектор, которому необходима первоочередная государственная поддержка. Для обеспечения централизованного управления инновационными процессами в регионе предлагается применение программно-целевого подхода, с помощью которого обосновывается и определяется сущность инновационных программ и проектов, базирующихся на научно-технических нововведениях; предлагаются оптимизированные схемы формирования инновационных программ и проектов, разрабатываемых параллельно отраслевыми производственными органами с участием университетского комплекса; исследуются процедуры и схемы разработки инновационных проектов; предлагается комплекс моделей оптимизации процедур процесса разработки и реализации инновационных программ и проектов; разрабатываются положения системы управления по целям для разных уровней иерархической структуры управления инновационной деятельностью и принципы многомерности и структуризации целей; предлагаются обобщенные и альтернативные сете- вые модели для установления взаимодействия информационных, материальных и инвестиционных потоков в качестве инструмента логистического подхода к управлению инновационными проектами и программами.

Предложенный подход к формированию стратегии инновационного развития региона, основанный на понимании необходимости его осуществления как единственного средства обеспечения конкурентоспособности региональной экономической системы, позволяет региональной администрации как субъекту инновационного регионального рынка активизировать свою деятельность по новым направлениям развития территориального образования. Следует отметить, что работа в этом направлении уже ведется.

Одной из наиболее острых проблем в сфере инвестиционно-инновационной деятельности региона сегодня является недостаток подготовленных кадров в области создания и коммерциализации технологий. В Саратовской области решению этой проблемы уделяется большое внимание. Так, Саратовский государственный технический университет прикладывает значительные усилия в этом направлении. Процесс освоения инноваций на ОАО «Саратовский подшипниковый завод» включает в себя непрерывную подготовку специалистов на кафедре СГТУ, находящейся непосредственно на предприятии.

Необходимо отметить роль вузовских ученых в процессах перевода экономики региона на научно обоснованный путь постиндустриального развития. В последние годы развитие большинства отраслей материального производства и социальной сферы области осуществлялось на системной основе с разработкой конкретных программ, планов и проектов. В 2000 г. был разработан Стратегический план развития Саратовской области, определивший основные долгосрочные приоритеты развития и пути их реализации. В число этих приоритетов вошла и инновационная деятельность как ключевой фактор повышения конкурентоспособности продукции региональных производителей. В программу развития промышленности области на 2001— 2005 гг. был включен ряд подлежащих финансированию инновационных проектов, реализация которых позволила повысить качество и расширить ассортимент выпускаемой

Администрация губернатора

Правительство области

Областная дума

Администрация о района

Министерство экономики

Министерство финансов

Министерство образования

^

Банковская система

Внебюджетный фонд поддержки науки

Бюджетное бюро

Экспертный совет экономики

Организации социальнокультурного назначения

Оптовоснабженческие фирмы

Информационноаналитическая группа

Центр международных связей

Образовательный блок

Административный блок

НИИ

Центр метрологии и стандартизации

Статистическое управление

Бюро технической информации

Юридическое бюро

Комитет ценообразования

Консалтинговые фирмы

^ Предприятия

Инновационный блок

Техническое обслуживание производства

Финансовый блок

Рис. 3. Принципиальная схема взаимодействия участников научно-технического развития региона областью продукции. В работе над перечисленными документами активное участие принимали представители высшей школы на основе современных научно-практических подходов, позволивших разработать обоснованные программы и планы.

В последние годы на базе ведущих университетов начали создаваться университетские комплексы. Саратовский государственный технический университет стал экспериментальной площадкой по созданию учебно-научного инновационного комплекса (УНИК). В связи с этим еще больший интерес представляет система взаимоотношений, возникающих между учебно-научным инновационным комплексом высшей школы и хозяйствующими субъектами региона.

УНИК — комплекс взаимосвязанных, взаимодействующих учебно-образовательных, научно-исследовательских, инновационно-производственных и инфраструктурных подразделений высшей школы, предназначенных для организации и функционирования единого конвейера формирования и выпуска профессиональных специалистов, научно-исследовательской, научно-технической продукции и условий ее эффективного обслуживания и применения. Сформированная структура управления вуза, по нашему мнению, требует лишь локальных изменений при создании новых подразделений, модификаций отдельных форм. Более проблематичным вопросом является установление, оптимизация функционально-информационных взаимосвязей образовательных и инновационных подразделений в целях эффективного функционирования комплекса УНИК, а главное — инвестиционно-инновационной сферы региона.

На сегодня УНИК рассматривается как зависимая, взаимосвязанная структура, ориентированная на региональный научно-технический (инновационный) комплекс. В настоящее время сложилась административно-хозяйственная структура такого комплекса и соответствующие взаимосвязи. Она представлена на схеме взаимодействия структурных блоков социально-экономического развития региона и системы УНИК высшей школы (рис. 3).

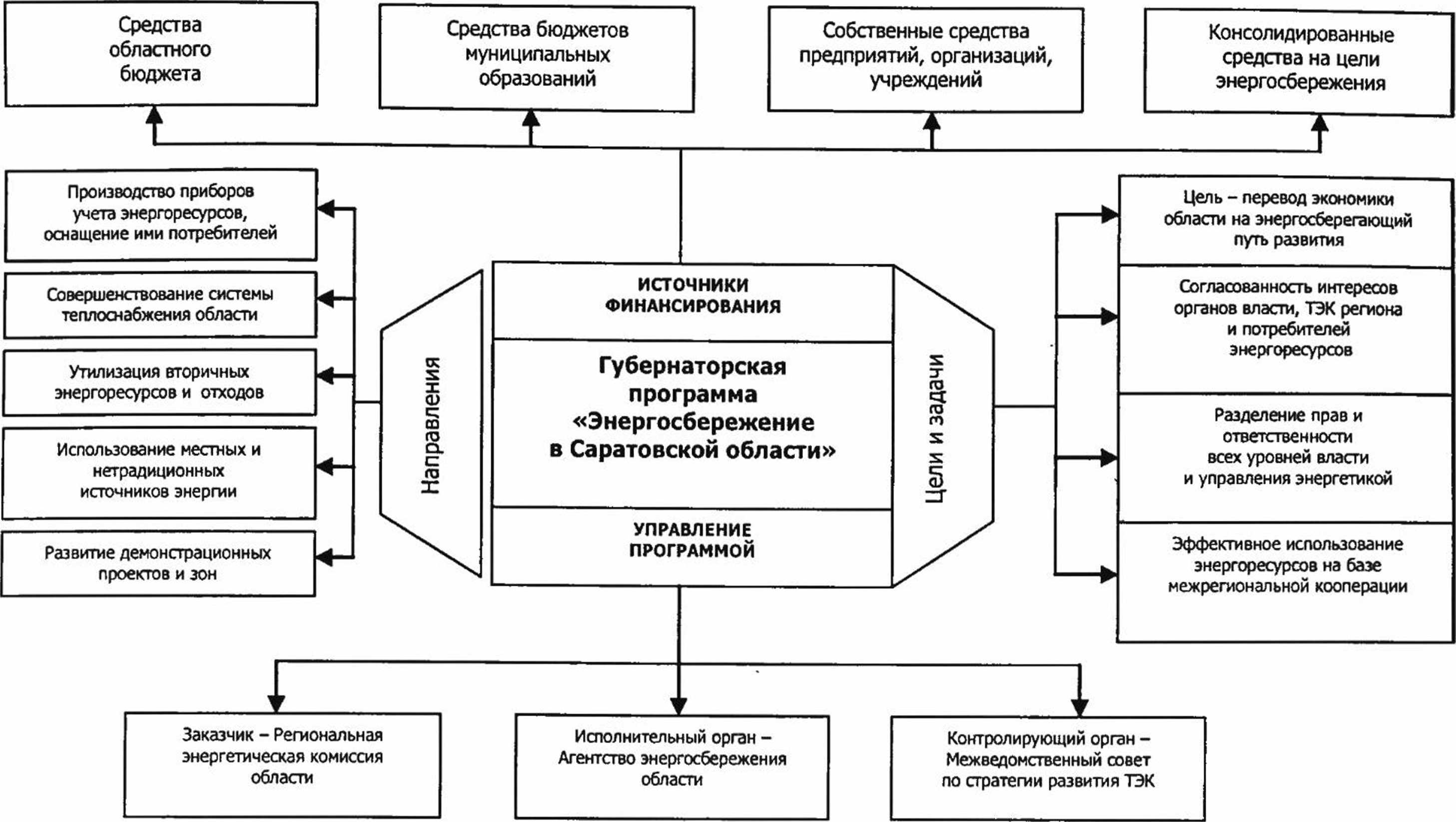

В настоящее время начинает работать механизм взаимодействия участников регионального комплекса в области научно-технического развития через программы. В Сара-

Рис. 4. Схема программы «Энергосбережение в Саратовской области»

Взаимодействие участников науч чческого комплекса

СО

товской области вышло постановление Правительства области о порядке формирования целевых программ. В качестве примера можно привести губернаторскую программу «Энергосбережение», которую выполняет одно из подразделений УНИК Саратовского государственного технического университета (рис. 4).

Механизм взаимодействия участников регионального комплекса в области научно-технического развития региона, таким образом, представляет собой комплекс организационно-правовых, планово-экономических и управленческих мероприятий, методов, приемов и алгоритмов, обеспечивающих обоснование, разработку инновационных проектов и программ, их коммерциализацию и продвижение, начиная от идеи (замысла) и заканчивая массовым выпуском продукции.

Список литературы Взаимодействие участников научно-технического комплекса региона

- Клоцвог Ф., Кушникова И. Ресурсный потенциал субъектов федерации и его использование//Экономист. 1998. № 12

- Кузнецова О. Новгородская и Псковская области: экономическое положение и факторы развития//Вопросы экономики. 1998. № 10.

- Richard В. Chase, Nicholas J. Production and Operational Management. Manufacturing and Services. IRWIN. Chicago, 1995.

- Проблемы формирования инвестиционных рынков: региональный аспект. Новосибирск, 1999.

- Ройзман И., Шахназаров А., Гришина И. Оценка эффективности инвестиционных проектов: учет региональных рисков//Инвестиции в России. 1998. № 10.