Взаимодействие зрительной и проприоцептивной информации в восприятии положения руки

Автор: Киреева Т.Б., Левик Ю.С., Холмогорова Н.В.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 (28) т.9, 2005 года.

Бесплатный доступ

В настоящей работе изучали восприятие положения руки у взрослых и детей в ситуациях, различавшихся по условиям зрительного контроля. Цель исследования состояла в оценке влияния лево-правой инверсии зрительного пространства на точность внутреннего представления руки у человека. В экспериментах приняли участие взрослые и дети 6 - 7 лет. В течение 24 - 30 минут испытуемые показывали положение характерных точек руки. Инверсия достигалась с помощью специальных призматических очков. Установлено, что у детей сенсорный конфликт вызывает более значительные затруднения в показе характерных точек руки, чем у взрослых. Поскольку формирование внутренней модели конечности у детей 6-7 лет не завершено, то во время выполнения проб они в большей степени, чем взрослые, зависят от проприоцептивных и зрительных обратных связей. В этой ситуации конфликт проприоцептивной и зрительной информации приводит к более существенному ухудшению качества выполнения задачи.

Схема тела, рука, дети 6-7 лет, инверсия зрительного пространства

Короткий адрес: https://sciup.org/146215829

IDR: 146215829 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Взаимодействие зрительной и проприоцептивной информации в восприятии положения руки

Вопрос о взаимодействии зрительной и проприоцептивной информации всегда привлекал внимание исследователей. Дело в том, что и проприоцепция, и зрение являются источниками информации о положении тела и его звеньев в пространстве. В связи с этим необходимо, чтобы данные этих двух источников согласовывались друг с другом. Поэтому в литературе часто дискутировался вопрос о том, какой из этих источников информации более важен. Иногда предполагалось, что зрение является калибрующим для проприоцепции, другие авторы, наоборот, считали, что «мышечное чувство» калибрует зрение. В пользу обеих точек зрения приводились данные опытов с переворачивающими и смещающими призмами, по-разному интерпретируемые сторонниками различных точек зрения. Как бы то ни было, поставленный вопрос пока остается нерешенным. Мало известно и о том, как формируются механизмы взаимодействия зрения и проприоцепции в онтогенезе.

В настоящей работе исследовали восприятие положения руки у взрослых и детей в ситуациях, различавшихся по условиям зрительного контроля. Цель

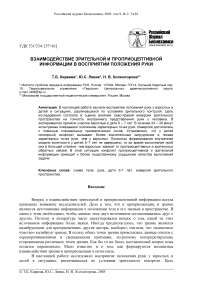

Рис. 1. Схема эксперимента. Вид сверху. Рука испытуемого находится на столе под прозрачным экраном: l1 – длина предплечья, l2 – длина кисти, 1 – угол, образованный предплечьем с фронтальной плоскостью, 2 – угол, образованный кистью с фронтальной плоскостью исследования состояла в оценке влияния лево-правой инверсии зрительного пространства на точность внутреннего представления руки у человека. Инверсия достигалась с помощью специальных призматических очков.

Методика

В исследовании приняло участие 24 человека: 12 взрослых (18 – 25 лет) и 12 детей (6 – 7 лет). Обследуемый сидел за столом, на котором под прозрачным плексигласовым экраном лежала его левая или правая расслабленная рука (рис. 1). По команде экспериментатора указательным пальцем другой руки через каждые 2 минуты он показывал положение лучезапястного сустава и конца среднего пальца. У одних и тех же обследуемых изучали особенности восприятия положения руки в случае левоправой инверсии зрительного пространства призматическими очками и без зрительного контроля (при закрытых глазах). Продолжительность исследования для каждой руки составляла 24 – 30 минут, что соответствовало 13 – 16 измерениям.

Для сравнения точности попадания в точки, принадлежащие телу, и в точку экстраперсонального пространства авторы провели эксперименты с попаданием в мишень. Мишенью служила точка, расположенная на экране по средней линии на расстоянии 20 – 25 см кпереди от обследуемого. Человеку, сидящему с закрытыми глазами или в призматических очках, предлагалось попасть в эту точку указательным пальцем левой и правой руки. Призматические очки ограничивали поле зрения, обследуемый не видел локоть и предплечье, поэтому во время исследования оценивали восприятие длины и положения кисти.

По ходу обследования фиксировали воспринимаемые положения среднего пальца и запястья и измеряли реальные длину кисти, угол между линией, соединяющей кончик среднего пальца и запястья и прямой линией, перпендикулярной срединной плоскости (рис. 1), характеризующий положение кисти. В дальнейшем для краткости изложения уменьшение этого угла будем называть сгибанием кисти, а увеличение – разгибанием.

Результаты и обсуждение

Предыдущие работы авторов [1, 2] были посвящены изучению формирования внутренней модели конечности в процессе созревания центральной нервной системы. Авторами также было показано [3], что у многих детей 6 – 7 лет сохранение зрительного входа не вызывает исчезновения кажущегося укорочения руки. Этот эффект уменьшается, но не полностью исчезает и в 11 лет.

Выключение зрения как у взрослых, так и у детей приводило к иллюзии укорочения руки и её смещения от реального положения (табл. 2, 4). От пробы к пробе наблюдались флуктуации воспринимаемой длины кисти и её фантомные движения то в сторону сгибания, то разгибания. В целом по ходу обследования при закрытых глазах у взрослых возникала иллюзия сгибания, а у детей – как сгибания, так и разгибания.

Таблица 1

Среднее восприятие длины кисти испытуемыми в призматических очках (в % к истинной длине)

|

Испытуемые |

Левая рука лежит, правая показывает |

Правая рука лежит, левая показывает |

||

|

С кажущимся укорочением кисти |

Без кажущегося укорочения кисти |

С кажущимся укорочением кисти |

Без кажущегося укорочения кисти |

|

|

Взрослые |

n = 8 |

n = 4 |

n = 4 |

n = 8 |

|

76 ± 13 % |

103± 6% |

77 ± 16 % |

103±5 % |

|

|

Дети |

n = 9 |

n = 3 |

n = 4 |

n = 8 |

|

77 ± 18 % |

101 ± 9 % |

75 ± 13 % |

115 ± 10 % |

|

Таблица 2

Среднее восприятие длины кисти испытуемыми с закрытыми глазами (в % к истинной длине)

|

Испытуемые |

Левая рука лежит, правая показывает |

Правая рука лежит, левая показывает |

||

|

С кажущимся укорочением кисти |

Без кажущегося укорочения кисти |

С кажущимся укорочением кисти |

Без кажущегося укорочения кисти |

|

|

Взрослые |

n = 8 |

n = 1 |

n = 8 |

n = 1 |

|

74 ± 14 % |

113 % |

79 ± 14 % |

105 % |

|

|

Дети |

n = 5 |

n = 2 |

n = 7 |

– |

|

71 ± 5 % |

102 ± 4 % |

79 ± 12 % |

– |

|

Призматические очки у всех обследованных также приводили к рассогласованию реального и воспринимаемого размера и положения руки. По ходу обследования у части взрослых появлялось ощущение разгибания на 6 – 83?, а у другой части – сгибания на 3 – 8? (истинное положение кисти не менялось, исходный угол составлял от 30 до 60?). У всех детей без исключения в призматических очках возникала иллюзия сильного разгибания (табл. 3): соответствующий суставной угол увеличивался на 20 – 120?.

Таблица 3

Среднее восприятие углового положения кисти испытуемыми в призматических очках (в градусах)

|

Испытуемые |

Левая рука лежит, правая показывает |

Правая рука лежит, левая показывает |

||

|

Кисть разгибается |

Кисть сгибается |

Кисть разгибается |

Кисть сгибается |

|

|

Взрослые |

n = 6 |

n = 6 |

n = 7 |

n = 5 |

|

40 ± 4 |

5 ± 1 |

35 ± 7 |

5 ± 1 |

|

|

Дети |

n = 12 |

– |

n = 12 |

– |

|

68 ± 3 |

– |

49 ± 3 |

– |

|

Таблица 4

Среднее восприятие углового положения кисти испытуемыми с закрытыми глазами (в градусах)

|

Испытуемые |

Левая рука лежит, правая показывает |

Правая рука лежит, левая показывает |

||

|

Кисть разгибается |

Кисть сгибается |

Кисть разгибается |

Кисть сгибается |

|

|

Взрослые |

– |

n = 7 |

n = 2 |

n = 5 |

|

– |

6 ± 1 |

4 ± 1 |

7 ± 2 |

|

|

Дети |

n = 5 |

n = 2 |

n = 2 |

n = 5 |

|

18 ± 2 |

3 ± 0,4 |

22 ± 1 |

11 ± 2 |

|

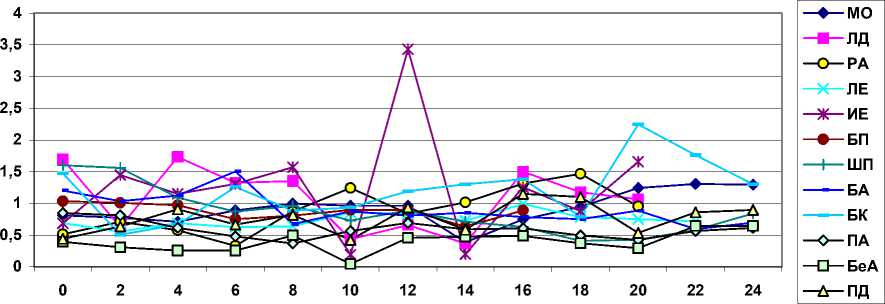

Лево-правая инверсия зрительного пространства у взрослых влияла на восприятие длины кисти меньше, чем закрывание глаз. Так, лишь у 50 % обследованных в возрасте 18 – 25 лет наблюдалась иллюзия укорочения кисти, подобная её «укорочению» при закрытых глазах (табл. 1, 2). У остальных 50 % взрослых призматические очки практически не вызывали фантомного укорочения кисти.

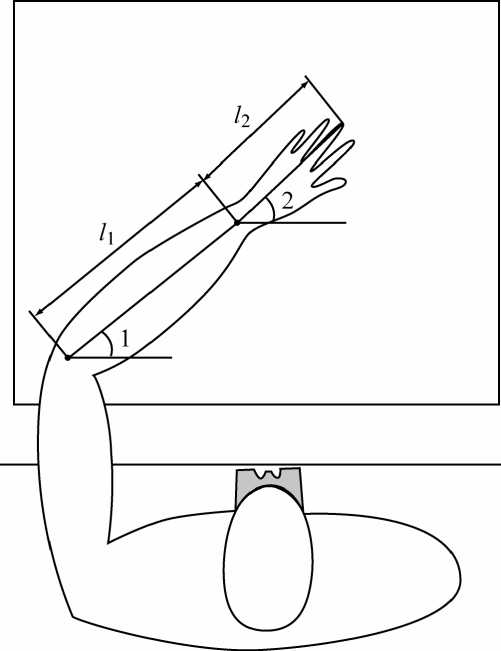

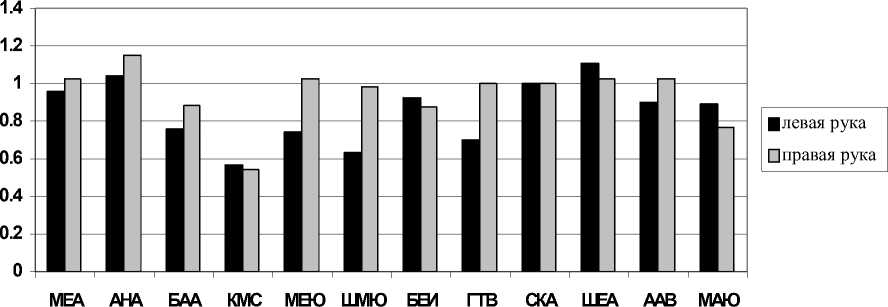

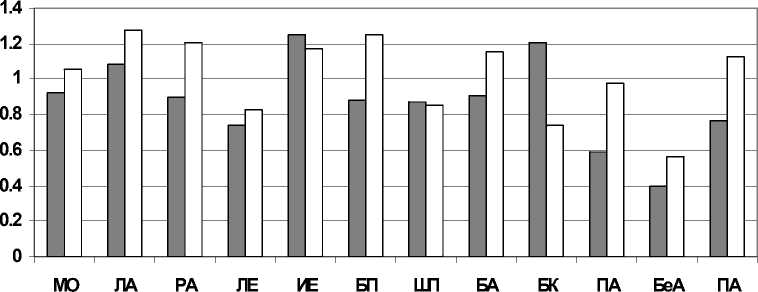

У детей 6–7 лет лево-правая инверсия зрительного пространства влияла на представление о положении и размере руки в большей степени, чем у взрослых. У детей, в отличие от взрослых, часто наблюдались резкие колебания воспринимаемой длины кисти по ходу обследования как в сторону укорочения, так и в сторону удлинения (рис. 2).

В среднем за 24 – 30 минут обследования у 75% из них в призматических очках относительно стабильно отмечалась иллюзия укорочения левой руки. Подчеркнём, что речь идёт об усреднении данных отдельно по правой и левой руке. У остальных 25 % восприятие длины левой руки практически не менялось. Треть детей воспринимала правую руку укороченной, остальные – удлинённой (табл. 1). Сходная картина наблюдалась и у взрослых (табл. 1 и рис. 3). Так же, как и у детей, иллюзия укорочения имела место в 2/3 случаев на левой руке и в 1/3 случаев – на правой. Однако при отсутствии эффекта укорочения кажущегося удлинения руки у взрослых практически не наблюдалось.

б

Рис. 2. Представление о длине кисти левой (а) и правой (б) руки у детей 6 – 7 лет в призматических очках. По оси абсцисс время по ходу эксперимента в минутах, по оси ординат воспринимаемая длина кисти в % от истинной длины

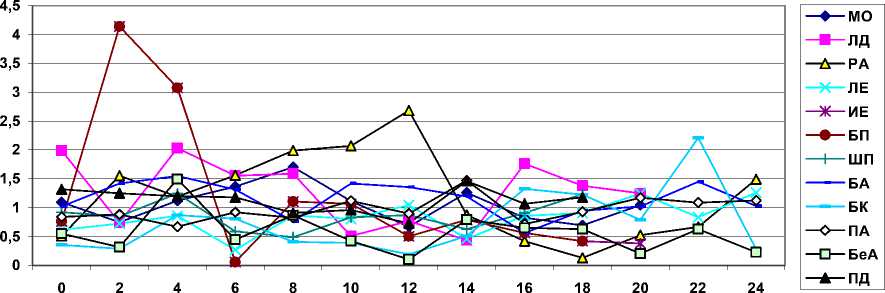

Эксперименты с попаданием в точку–мишень были предназначены для выяснения того, в какой мере обследуемый пользовался иллюзорным представлением о положении движущейся руки в планировании и осуществлении задания. При определении точности показа точки–мишени и точек руки испытуемых авторы рассматривали горизонтальное и вертикальное направление отдельно, исходя из предположения Беркенблита и др. [4] о том, что информация о расстоянии до точки– мишени, её «широте» и «долготе» поступает по относительно независимым каналам.

На рис. 4 представлены результаты показа точки–мишени взрослыми и детьми 6–7 лет в призматических очках и с закрытыми глазами. Как видно из рисунка, наименьшие ошибки наблюдались при показе точки–мишени взрослыми в призматических очках. Они достоверно отличались от ошибок при показе точки– мишени с закрытыми глазами. Достоверность отличий по горизонтали для правой руки составляла 0,037, а для левой – 0,033, по вертикали – 0,006 и 0,055 соответственно. Однако топография представлений о расположении точки-мишени у взрослых при закрытых глазах и в призматических очках была однотипной, а распределение точек попадания вписывалось в круг. У детей призматические очки вызывали иллюзию смещения точки–мишени вправо при показе ее правой рукой и влево при показе левой рукой ( рис. 4 ) . Подобная картина наблюдалась и при выполнении задания с закрытыми

а

□левая рука

□правая рука

б

Рис. 3. Восприятие взрослыми (а) и детьми 6 – 7 лет (б) в призматических очках длины кисти (в % от истинного значения)

глазами. Достоверных различий при показе точки–мишени детьми в призматических очках и с закрытыми глазами не наблюдалось. В целом, дети показывали точку– мишень в призматических очках хуже, чем взрослые.

На основании полученных результатов можно предположить, что механизмы переработки пространственной информации, поступающей по проприоцептивным (о движении руки) и зрительным (о положении точки–мишени) входам относительно независимо формируются с возрастом.

Источниками ошибок при показе точки–мишени могут быть неточное запоминание положения мишени, неточности выполнения двигательной программы и неправильные представление о размерах и положении руки, осуществляющей движение.

Ранее было показано, что эффективность использования зрительной информации для коррекции внутреннего представления о положении конечности у детей 6 – 7 лет значительно ниже, чем у детей старших возрастов и у взрослых [1, 2].

Правой рукой

Показывают:

Левой рукой

|

90" О 40- |

1) о |

|

■ и ■11 гр 10 -60 10 -60 -110 |

»0, 1 1 _ Z ° 40 90 |

|

90 ■ О >0" / о 1 О/Л |

2) \ |

|

ю -б6 ik10 ■ -60 - -по |

' / 40 90 О |

|

90- |

3) "Ст - - - |

|

о -6(9 - _о jo^ 060 -110 |

и О| ) 1 _ _ _ - -46 90 |

|

90 - 9" |

4) \ О |

|

10^^ -60 о Ю11Г - - _ _о______ - -60 - -по |

ОУ/7 40 90 'о |

|

90 4,0- /О о |

5) О' х бх |

|

о -60 d’^0’ \о , -по |

и о *40 90 / " о |

|

90- 4(к |

6) " х О п \ |

|

10 -60 1 1Ф10' 1 О ° '\°о^- -по |

о 1 40 90 О । / / |

|

90- О 40° /($£ |

7) б8 - |

|

10 -60 101"6- -60 -110 |

" -О---9Ь " 90 |

|

90 - _ __ С / ° с \ _ гхО |

8) 1 |

|

10 Х _ __°-60 ° ^ю"^ -60 -110 |

" ° 40 90 |

Рис. 4. Восприятие точки–мишени в призматических очках (1 – 4) и с закрытыми глазами (5 – 8) взрослыми и детьми 6 – 7 лет. За точку отсчёта принято реальное положение точки–мишени на плоскости. Горизонтальная и вертикальная оси соответствуют отклонению воспринимаемого положения точки–мишени от реального (в мм) вправо и вверх (+), влево и вниз (–). Внутри очерченной области располагается 68 % воспринимаемых точек. Для каждой экспериментальной ситуации n = 11. Взрослые – 1, 2,

-

5, 6; дети – 3, 4, 7, 8

Как взрослые, так и дети с закрытыми глазами показывали палец и запястье точнее, чем в призматических очках. У взрослых достоверные отличия наблюдались только по оси Y (для пальца p =0,0002 и 0,07 при показе правой и левой рукой, для запястья p =0,006 и 0,003). У детей достоверные отличия наблюдали и по оси Y ( p =0,02

и 0,006 для показа правой и левой рукой) и по оси Х ( р =0,10 и 0,02), а для пальца достоверно отличались только показания по оси Y (р =0,001 и 0,09).

В призматических очках как взрослые, так и дети показывали точку-мишень точнее, чем палец и запястье.

С закрытыми глазами достоверных различий в точности оценки местоположения точек руки (конца среднего пальца и запястья) и точки-мишени не наблюдалось.

По-видимому, ведущим каналом при оценке положения точки - мишени является зрительный. Запомненное пространственное положение мишени может быть представлено в других областях мозга, нежели непосредственно видимое [4].

Вывод о наличии в центральной нервной системе модели или схемы собственного тела был впервые сделан на основе клинических наблюдений фантома ампутированных, известного с глубокой древности. Человек, утративший конечность, в течение длительного времени субъективно продолжает ощущать её присутствие [5, 6].

Большой вклад в изучение внутренней модели тела внесли клинические исследования больных с синдромом игнорирования половины зрительного пространства (геминеглект) и симптомами агнозии [7]. Однако в настоящее время нет единого объяснения наблюдаемым нарушениям схемы тела. Рамачандран [8] объяснял искажения восприятия своего тела, в частности, ампутационного фантома, с позиции пластичности и перестройки рецептивных полей.

В 80-е гг. Гурфинкелем и Левиком [9] была выдвинута концепция внутренней модели тела, согласно которой в центральной нервной системе существует сложный многоуровневый сенсомоторный интегратор, формирующий представления о собственном теле, предвидящий все возможные нарушения его стабильного положения и характер предстоящего движения.

Вопрос о том, как и когда у человека появляется представление о собственном теле, относится к числу базовых, но остается малоизученным. Имеются данные о том, что чем раньше утеряна конечность, тем реже отмечается фантом ампутированных [10]. Однако описаны случаи фантома у детей и при врождённом отсутствии конечностей [11]. Таким образом, определённый интерес представляет изучение организации схемы тела у детей разного возраста.

В процессе онтогенеза центральные, сенсорные и эфферентные системы созревают гетерохронно. Основываясь на положениях Бернштейна и Анохина, можно предположить, что внутренняя модель тела является иерархически организованной многоуровневой функциональной системой. Такая система на каждом этапе онтогенеза может иметь свой ведущий афферентный вход и эфферентный выход. Тогда процесс развития можно рассматривать как переход от одного к другому ведущему уровню афферентации.

В целом сенсорные и моторные системы ребёнка действуют с момента рождения. Новорождённый связывает между собой зрительные и тактильные ощущения. После пяти месяцев у ребёнка стремительно нарастает координация зрения и действия руки. Окончательное формирование первичных сомато-сенсорных полей завершается к 2, а вторичных - к 7 годам. Первичные зрительные поля достигают уровня взрослых к 4 годам, а вторичные - к 7 годам. В то же время функциональные межполушарные взаимодействия, а также области коры, обеспечивающие синтез гностической информации и сложную интерсенсорную организацию, развиваются значительно медленнее и окончательно созревают лишь к 11 - 15 годам.

-

У детей 6 - 7 лет ещё сохраняется диктат зрительного поля или «действия не туда», по определению Бернштейна [12]. Одной из наиболее характерных ошибок у детей является реверсия - зеркальное переворачивание изображения при рисовании,

копировании, написании цифр и букв [13]. Подобные реверсии, присущие детям 6 – 7 лет в норме, связывают с несовершенством межполушарных взаимодействий и рассматривают как закономерный этап онтогенеза [14]. Инверсия зрительного входа усиливает это несовершенство и тем самым создаёт экспериментальную модель патологического состояния, связанного с нарушением нормального взаимодействия правого и левого полушария [14].

На основании имеющихся литературных данных и результатов авторов можно говорить о том, что межполушарная интеграция имеет существенное значение для организации нормального восприятия собственного тела. По мере созревания, специализации межполушарных взаимодействий и становления стабильного вектора системы координат реверсии исчезают. У детей дефицит координатных представлений является закономерным этапом развития. Он обусловлен хранением и длительным существованием в мозге двойных перцептивных, двигательных и мнестических энграмм [13].

Выводы

В целом можно констатировать, что у детей сенсорный конфликт вызывает значительно большие затруднения в показе характерных точек руки, чем у взрослых. Вероятно, это связано с тем, что формирование внутренней модели конечности у детей 6 –7 лет не завершено, и во время выполнения проб они в большей степени зависят от проприоцептивных и зрительных обратных связей. В этой ситуации конфликт проприоцептивной и зрительной информации приводит к более существенному ухудшению качества выполнения задачи.

Благодарности

Работа была поддержана грантом РФФИ 05-04-49401 и программой ОБН «Интегративные механизмы регуляции функций в организме».