Взаимодействия субъектов инновационной экосистемы: количественная и качественная оценка

Автор: Кондрашов В.М., Шеломенцева М.В., Ганичева Е.В.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 11-2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Переход на инновационную траекторию развития российской экономики невозможен без создания условий для устойчивого экономического роста выше среднемировых показателей. Современные тенденции, формирующейся в результате взаимодействия государства, науки и бизнеса как основных субъектов инновационной экосистемы, оказывают влияние на создание благоприятной среды для генерации знаний, технологий, разработки цифровых платформ и др. Разработка и формирование механизма взаимодействия субъектов инновационной экосистемы способствует повышению конкурентоспособности и укреплению имиджевого позиционирования хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровнях за счет создания новых знаний и внедрения высокопроизводительных научных технологий. Сравнительный анализ передового международного опыта и лучших российских практик в области управления инновациями позволил выделить основные факторы, оказывающие влияние на процессы взаимодействия субъектов инновационной экосистемы. На основе данных международных сопоставлений патентной деятельности получены характеристики о качественном состоянии инновационного взаимодействия и форм обмена нематериальными активами с участием государства как фактора развития национальной экосистемы. Исследование имеет научную новизну, заключающуюся в развитии теоретических и методологических подходов к оценке взаимодействия субъектов инновационной экосистемы в условиях цифровой экономики. Полученные результаты формируют аналитическое обеспечение для обоснования направлений воздействия на факторы, способствующие повышению эффективности управления инновациями в различных секторах экономики.

Инновационная деятельность, цифровая экономика, оценка эффективности, инновационная экосистема, государство, наука, бизнес

Короткий адрес: https://sciup.org/142225089

IDR: 142225089 | УДК: 332.05:332.1 | DOI: 10.17513/vaael.1418

Текст научной статьи Взаимодействия субъектов инновационной экосистемы: количественная и качественная оценка

Важнейшим направлением внутренней политики России является создание условий для устойчивого экономическо- го роста выше среднемировых показателей. Качественное решение поставленной задачи невозможно без совершенствования механизмов взаимодействия акторов и факторов инновационной экосистемы как драйвера повышения конкурентоспособности российских регионов. В рамках данного тренда возникает необходимость разработки научного инструментария оценки влияния факторов на результат инновационного взаимодействия широкого круга участников (включая финансовую, технологическую и политическую поддержку со стороны местных, национальных и иногда международных организаций) по всей цепочке создания стоимости и продвижения инноваций в различные сферы экономики. Полученные результаты формируют аналитическое обеспечение для обоснования направлений воздействия на факторы, способствующие повышению эффективности управления инновациями в различных секторах экономики.

Цель исследования

Цифровая трансформация экономики способствует созданию благоприятной среды для развития национальных инновационных экосистем на основе коллаборации технологий, предпринимательства и инноваций. В связи с этим изучение взаимосвязи и взаимодействия субъектов и институтов инновационной экосистемы является перспективным направлением научных исследований, включая специфику научных специальностей 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», а также 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».

Материалы и методы исследования

Современные тенденции, формирующейся в результате взаимодействия государства, науки и бизнеса как основных субъектов инновационной экосистемы, оказывают влияние на создание благоприятной среды для генерации знаний, технологий, разработки цифровых платформ и др. Специалисты отмечают, что инновационное взаимодействие обладает специфическими особенностями и как объект управления, и как объект исследования. Характерные особенности управления инновационным взаимодействием формируются прежде всего под воздействием институциональных факторов. Зарубежные ученые (Дж. Мур, Й. Шумпетер, П. Ромер и др.) и отечествен- ные специалисты (С.Ю. Глазьев, О.Г. Го-личенко, С.П. Земцов и др.) к наиболее значимым относят нормативно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности, государственную поддержку в области инноваций, общеэкономическую ситуацию в стране и т. п. [1-3].

Согласно опубликованным данным исследования 2020 Bloomberg Innovation Index, Германия опередила Южную Корею в рейтинге самых инновационных экономик мира. В рейтинге Bloomberg Innovation Index 2020 Россия поднялась на одну позицию и занимает 26 строчку. В целом, за последние 4 года в данном рейтинге Россия продвинулась вперед на 14 позиций. Впервые с 2013 года, когда экспертами начаты исследования анализа экономики стран по целому ряду параметров, включая расходы на НИОКР, производственные мощности и концентрация высокотехнологичных компаний, США с 1-го места переместились на 9 место. Япония в 2020 году опустилась на 12-е место, а вторая по величине экономика мира, Китай, поднялась на одну строчку – до 15-го места. Комментируя результаты, главный экономист Bloomberg Economics Том Орли, отметил: «Инновации являются важнейшим фактором роста и процветания. Повышение рейтинга Китая, и падение США – это напоминание о том, что без инвестиций в образование и исследования торговые тарифы не будут поддерживать экономическое преимущество Америки» [4].

Разработка и формирование механизма взаимодействия субъектов инновационной экосистемы способствует повышению уровня занятости, развитию экспорта и росту инвестиций; повышению конкурентоспособности и укреплению имиджевого позиционирования хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровнях за счет создания новых знаний и внедрения высокопроизводительных научных технологий [5-7].

Результаты исследования и их обсуждение

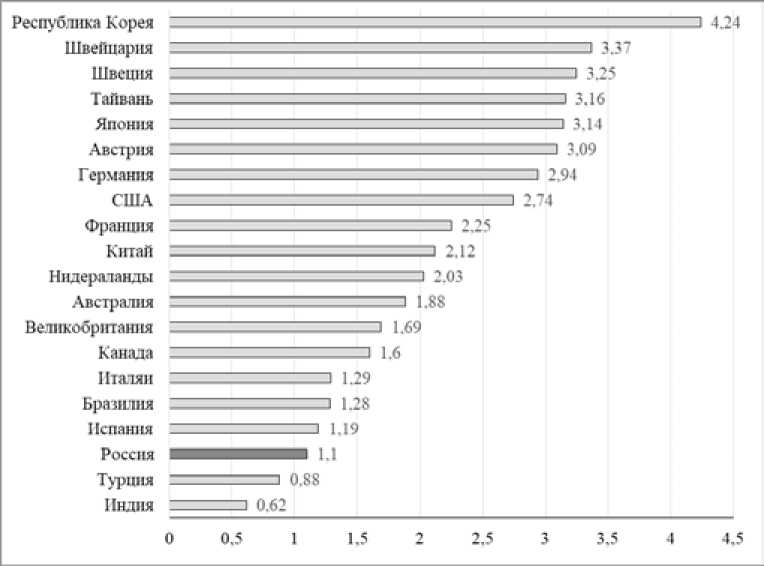

Сравнительный анализ расходов в сфере науки за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на гражданскую науку, позволил сделать вывод о том, что результативность и эффектив- ность взаимодействия субъектов инновационной экосистемы во многом зависит от объемов финансирования науки из бюджетов всех уровней и других источников финансирования (средств предпринимательского сектора, некоммерческих организаций и др.). Так, на начало 2019 года в индустриально развитых странах внутренние затраты на исследования и разработки в процентах от ВВП составили 2,12% в Китае, 2,74% – в США, 2,94% – в Германии, 3,2% – Японии, 4,24% – в Республике Корея (рисунок 1).

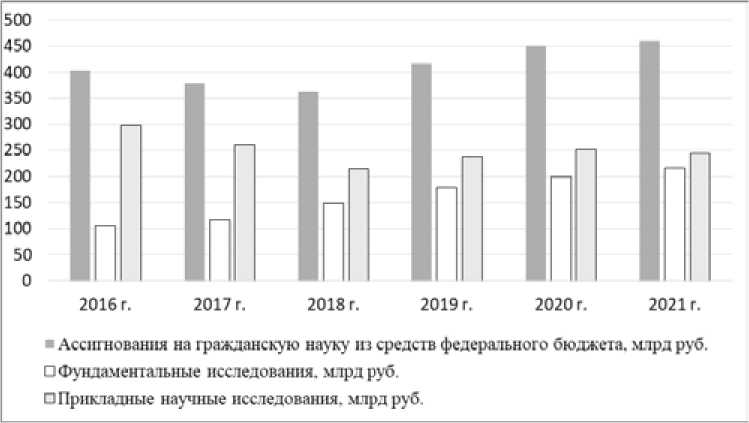

По сведениям Росстата доля внутренних затрат на научные исследования и разработки в ВВП колебалась от 1,00 до 1,29% в период 2000-2018 годов. Есть основание полагать, что запланированные ежегодные расходы на гражданскую науку в объеме свыше 450 млрд. руб. на 2020-2021 годы предоставят возможность увеличить удельный вес бюджетных ассигнований на гражданскую науку к расходам федерального бюджета до 2,89% (рисунок 2).

В тоже время формирование взаимодействие субъектов инновационной экосистемы не может быть основано на случайных единичных связях, так как оно представляет собой длительные отношения. В основе эффективного инновационного взаимодействия находятся многолетние связи, которые позволяют участникам узнать возможности и требования друг друга и приспособиться к ним.

Анализ передового международного опыта и лучших российских практик позволяет сделать вывод о том, что важными факторами, оказывающими влияние на эффективность инновационной деятельности являются человеческий капитал, качество образования населения, внедрение сбалансированного подхода, сочетающего государственную поддержку научных исследований и инновационных разработок с привлечением иностранного капитала, а также развитие новых компетенций для проведения инноваций, стимулирования интеграции научной и образовательной деятельности и реализации программ взаимодействия бизнеса и системы образования, включая высшую школу [12-14].

Рис. 1. Распределение стран по внутренним затратам на исследования и разработки, % от ВВП на начало 2020 года

Составлено авторами по данным [8-10].

Рис.2. Планируемые внутренние затраты на исследования и разработки в России Составлено авторами по данным [11].

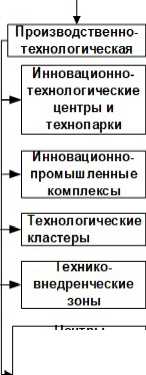

Инновационная инфраструктура

коллективного пол ьзования высоко

технологичным оборудованием

Рис. 3. Основные элементы инновационной инфраструктуры Составлено авторами

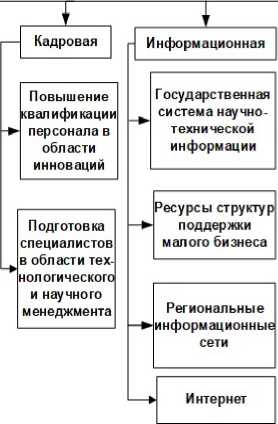

Структурное взаимодействие подразумевает создание и развитие необходимой инновационной инфраструктуры, а функциональное заключается в реализации основных этапов производства и реализации инноваций. Другими словами, государство обеспечивает среду и условия для развития инноваций в стране, создавая необходимую инфраструктуру [15-17].

Взаимоотношения между элементами инновационной инфраструктуры могут определяться не только договорами и контрактами, но и неформальными отношениями, которые складываются в рамках инновационного процесса [18-20].

На рисунке 4 представлены возможные формы взаимодействия между субъектами инновационного процесса региона.

Партнеры Вилы взаимодействия

Предприятия региона Университет Региональные органы власти

Предприятия в регионе

Договор о создании инновационного центра

Договор о создании венчурного фонда Договора поставки, договора купли-продажи

Договора о совместной деятельности

Университеты. НЛП

Предприятие с внерегнональными партнерами

Инновационно-маркетинговый центр Федеральные органы власти, международные фонды и программы

Инновационный центр Банк

Совместные проекты, программы

Соглашение о партнерстве (создание стратегических альянсов)

Федеральны (международные научноисследовательские. научно-технические программы)

Договор о кредитовании

Договор о создании лизингового фонда

Инновационный центр Административные Договор о сотрудничестве структуры (налоговая инспекция.

СЭС нт л.) ' --------------------------------------

Инновационный пе нт;? Ассоциации. ТПП, Договор о сотрудничестве

Рис. 4. Формы взаимодействия субъектов региона Составлено авторами.

Таким образом, реализация инновационных взаимоотношений представляет довольно длительный процесс, основанный на компетенциях нескольких участников.

Анализ научных источников в области управления инновациями позволил сделать вывод о разнонаправленном характере влиянии факторов на процессы взаимодействия субъектов инновационной экосистемы. Так факторы (создание новых технологий, разработка брендов, поддержка инновационной деятельности с участием государства и др.) способствуют процессам диффузии инноваций. К факторам, препятствующим развитию инновационного взаимодействия, относят административные барьеры развития бизнеса, высокие ставки по кредитованию малого и среднего предпринимательства, низкий уровень материально-технического обеспечения инновационной деятельности, несовершенство нормативно-правовой базы в области интеллектуальной деятельности и др. [21-23].

В контексте перехода от ресурсоориентированной экономики к экономи- ке знаний патентная активность рассматривается как фактор повышения конкурентоспособности национальной инновационной экосистемы. Как известно, сведения патентной статистики относятся к надежным показателям инновационной деятельности и использование таких статистических данных для оценки эффективности инновационного взаимодействия акторов национальных экосистем является обычной мировой практикой.

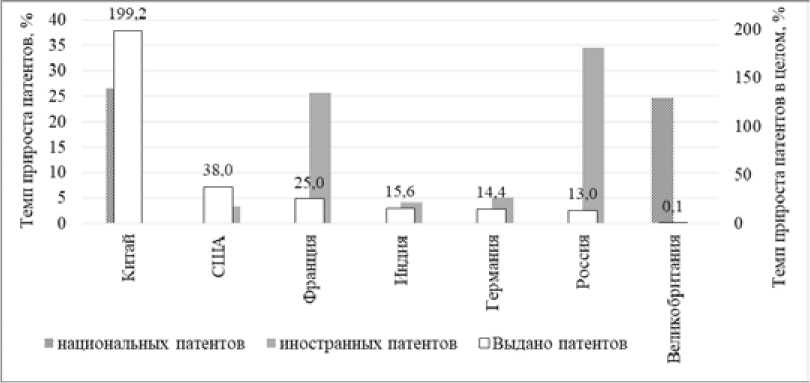

Сравнительный анализ патентной деятельности в России и ведущих зарубежных странах позволяет на основе количественных показателей сделать вывод о качественном состоянии инновационной инфраструктуры как фактора развития национальной экосистемы.

Информационная база исследования сформирована по данным патентной активности за 2011 – 2017 годы стран с развитой экономикой (США, Германия, Франция, Великобритания), а также стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой (Индия, Китай, Россия) и представлена в нижеследующей таблице.

Динамика патентной активности в России и странах мира

|

№ п/п |

Страна |

Выдано патентов, тыс.ед. |

в том числе: |

||||

|

национальных патентов, % |

иностранных патентов,% |

||||||

|

2011 г. |

2017 г. |

2011 г. |

2017 г. |

2011 г. |

2017 г. |

||

|

1 |

Великобритания |

5,6 |

5,6 |

41,5 |

51,7 |

58,5 |

48,3 |

|

2 |

Германия |

13,7 |

15,7 |

70,4 |

68,9 |

29,6 |

31,1 |

|

3 |

Индия |

7,1 |

8,2 |

16,9 |

13,5 |

83,1 |

86,5 |

|

4 |

Китай |

135,1 |

404,2 |

59,0 |

74,7 |

41,0 |

25,3 |

|

5 |

Россия |

30,3 |

24,3 |

71,3 |

61,4 |

28,7 |

38,6 |

|

6 |

США |

219,6 |

303,0 |

49,1 |

47,4 |

50,9 |

52,6 |

|

7 |

Франция |

9,9 |

12,4 |

88,7 |

85,8 |

11,3 |

14,2 |

Источник: составлено авторами по данным [24].

Рис. 5. Динамика патентной деятельности в России и странах мира. Составлено авторами

Структурно-динамический анализ данных патентной активности, приведенных в таблице, показывает, что из 100% патентов, выдаваемых в США, практический каждый второй патент – иностранный: 50,9% в 2011 году и 52,6% в 2017 году.

Россия по количеству выданных патентов входит в тройку лидеров, в которой первенство от США (2011 год) перешло к Китаю (2017 год). Инновационный «рывок» Китая (темп прироста патентной активности за анализируемый период составил 199,2%) в значительной степени обусловлен ростом количества выданных национальных патентов (темп прироста выдачи национальных патентов вырос на 26,6% в период с 2011 по 2017 годы).

Визуальный анализ динамики патентной деятельности России и ведущих стран мира (рисунок 5) позволяет сделать вывод о нестабильном развитии инновационной инфраструктуры как составляющей инновационных экосистем Германии и Великобритании, отчасти обусловленной последствиями выхода Великобритании (Brexit) из членов-стран Европейского Союза.

Как видно из рисунка 5, в России патентная активность выросла на 13,0% за анализируемый период, что сопоставимо с данными Индии (15,6%). Есть основание полагать, что наблюдаемая в этих странах положительная динамика патентной деятельности обусловлена ростом числа выданных иностранных патентов, что указывает о процессах формировании технологических платформ в составе инновационной инфраструктуры национальных экосистем.

Данные международных сопоставлений количественных показателей, характеризующих научный и инновационный потенциал, сведения об интеллектуальной собственности, результативность исследований и разработок и др., формируют информационно-аналитическое обеспечение о качественном состоянии инновационной деятельности в контексте инновационного взаимодействия и форм обмена нематериальными активами с участием государства как фактора развития национальной экосистемы.

Применение разработанной методики к позиционированию территориальных единиц позволяет определить направления для повышения качества принятия управленческих решений по поддержке и развитию инноваций может оказать положительное влияние на уровень и качество занятости населения, экологическую обстановку в регионах и другие социальные эффекты.

Выводы

Проведенное исследование показало, что к важнейшим направлениям в обеспечении повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов относится разработка научного инструментария оценки влияния факторов на результат взаимодействия широкого круга участников (включая финансовую, технологическую и политическую поддержку со стороны местных, национальных и иногда международных организаций) инновационной экосистемы по всей цепочке создания стоимости и продвижения инноваций в различные сферы экономики.

Мониторинг процессов взаимодействия субъектов инновационной деятельности формирует аналитическое обеспечение для обоснования направлений воздействия на факторы, способствующие повышению эффективности управления инновациями на макро, мезо- и микроуровнях.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету на 2020 год.

Список литературы Взаимодействия субъектов инновационной экосистемы: количественная и качественная оценка

- Moore J.F. The death of competition: Leadership and strategy in the age of business ecosystems. New York: HarperCollins, 1996. 297 p.

- Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): пер. с англ. М.: Прогресс, 1982. 455 с.

- Zemtsov S., Muradov A., Wade I., Barinova V. Determinants of regional innovation in Russia: Are People or Capital More Important? Foresight and STI Governance. 2016. Vol. 10, № 2. Р. 29-42.

- Bloomberg Innovation Index 2020 [Электронный ресурс] URL: ttps://www.bloomberg.com (Дата доступа 10.10.2020).

- Клейнер Г.Б. Экономика экосистем: шаг в будущее // Экономическое возрождение России. 2019. № 1 (59) С. 40-45. North D. N. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, 1992.

- Нуреев Р. М. Институциональная среда российского бизнеса - эффект колеи. В кн.: Экономика и институты / под ред. А. П. Заостровцева. СПб.: Леонтьевский центр, 2010. С. 25 - 51.

- Актуальные вопросы экономики и управления в условиях модернизации: национальные проекты как факторы инновационного развития российских регионов / под ред. С.В. Земляк. Смоленск: "Универсум", 2020. 180 с.

- ОЭСР (OECD.Stat) [Электронный ресурс] URL: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/data/oecd-stat_data-00285-en/(дата обращения 19.10.2020).

- ЮНЕСКО (UIS.Stat) [Электронный ресурс] URL: http://data.uis.unesco.org (дата обращения 19.10.2020).

- Евростат [Электронный ресурс] URL: http://ec.europa.eu (дата обращения 19.10.2020).

- Финансы России. 2019: стат. сб. / Росстат. М., 2019.

- Ranga M., Etzkowitz H. Triple Helix Systems: An Analytical Framework for Innovation Policy and Practice in the Knowledge Society // Industry and Higher Education. 2013. Vol. 27. № 4. Р. 237-262.

- Киященко Л.Т. Оценки эффективности инновационной деятельности: международный опыт и российская практика // Региональные проблемы преобразования экономики. 2019. № 7 (105). С. 12-20.

- Новые горизонты сотрудничества России и Узбекистана на основе реализации национальных проектов и национальных программ: монография / под науч. ред. Ю.В. Гнездовой, Ю.А. Романовой, М.Х. Саидова. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2020. 256 с.

- Развитие финансовых механизмов государственного финансирования венчурных проектов: монография / под ред. С.В. Земляк. Смоленск: "Универсум", 2020. 156 с.

- Соловьева Т.С. Теоретические аспекты формирования и развития региональных социально-инновационных экосистем // Вестник НГИЭИ. 2019. №3 (94). С. 84-93.

- Самозанятость и креативность в социально-экономическом развитии России / отв. ред. Ю.В. Гнездова. Москва: Научный консультант, 2019. 298 с.

- Porter M. The Competitive Advantage of Nations. The Free Press. New York, 1990. 875 p.

- Zemlyak S.V. Contemporary models of government-backed venture project funding // В сборнике: Proceedings of the External Challenges and Risks for Russia in the Context of the World Community's Transition to Polycentrism: Economics, Finance and Business (ICEFB 2019) Сер. "Advances in Economics, Business and Management Research" 2019. С. 150-153.

- Etzkowitz H. Entrepreneurial Scientists and Entrepreneurial Universities in American Academic Science // Minerva. 1983. V. 21. P.198-233.

- Комаров П.И., Шеломенцева М.В., Киященко Л.Т., Попова В.В. Эффективность инновационного взаимодействия: методические подходы и эмпирические оценки // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 10-2. С. 134-142.

- Инновационные кластеры - лидеры инвестиционной привлекательности мирового уровня: методические материалы / Е.А. Исланкина, Е.С. Куценко, П.Б. Рудник, А.Е. Шадрин; Минэкономразвития России, АО "РВК", Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". М.: НИУ ВШЭ, 2017. 132 с.

- Кондрашов В.М. Человеческий капитал и цифровая экономика: региональный аспект // Региональные проблемы преобразования экономики. 2017. № 12 (86). С. 77-82.

- Индикаторы инновационной деятельности: 2019: статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, И.А. Кузнецова и др.; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". М.: НИУ ВШЭ, 2019. 376 с.