"Взаимодействуй или умри": выход за пределы дисциплины

Автор: Бубновская О.В.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Философия изменений современных университетов

Статья в выпуске: 2 (36), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается кризисное положение гуманитарной науки, ее вечное противопоставление естественнонаучному подходу и вопрос о необходимости междисциплинарности в научных исследованиях. Автор подчеркивает мысль о том, что современные науки перемещаются с академического к контекстуальному способу производства знаний, к организации исследований вокруг проблем, а не дисциплин, где ключевым словом становится кросс-дисциплинарное сотрудничество.

Дисциплина, гуманитарные науки, научно-образовательный процесс, производство знаний, междисциплинарность, трансдисциплинарность

Короткий адрес: https://sciup.org/170175648

IDR: 170175648 | УДК: 378.1

Текст научной статьи "Взаимодействуй или умри": выход за пределы дисциплины

Кризис веры в гуманитарные науки, противопоставление взаимоисключающих интеллектуальных культур (например, естественных и гуманитарных наук) есть, по мнению Саймона Скемптона, «постоянная и неизбежная тенденция», начиная с индустриального общества [2]. В своей книге «Две культуры» Ч.П. Сноу отмечал отсутствие коммуникации между естественниками и гуманитариями, обвинял последних в научном невежестве, называя их «луддитами», стоящими на пути прогресса [3].

Джером Каган, претендуя на пересмотр этих идей, проанализировал естественные, социальные и гуманитарные науки с точки зрения их роли (например, вклада в общечеловеческое знание), словаря (например, анализ значений концепта «мораль» в языковых системах трех культур) и инструментария (например, исследовательские допущения, критика биологизма и экономизма) [7]. Он отмечал, что ученые вынуждены использовать слова, чтобы описывать свои открытия, приписывая природным феноменам человечески значимые характеристики. При этом слово может существенно менять свое значение в каждой из трех культур (например, слово «страх» значит разное для биолога, психолога или поэта [7, с. 6]).

Дж. Каган критикует науку за тенденцию подчинять социальные феномены биологическим объяснениям (социобиологи, биологи-эволюционисты), связывая психические проблемы с «вырожденной наследственностью» [7, с. 52,

94], за стремление найти биологическую основу любого человеческого действия или эмоции, редуцируя психологические мотивации к биологическим порывам, рассматривать альтруистическое поведение как «результат ошибки функционирования мозга» [7, с. 77], препятствуя чувству личной ответственности и свободной воли человека. «Методологический индивидуализм, игнорирующий социальные и психологические факторы», – это, как утверждает автор, продукт развития современного общества, социальной формации, сводящей людей к рабочей силе, человеческим ресурсам [7, с. 177].

Дж. Каган настаивает на том, что гуманитарные науки – это «сопротивление материалистическому детерминизму, преувеличивающему влияние генов и нейрохимии на человеческое поведение и эмоции и преуменьшающему влияние культуры, ценностей и исторического момента на значение слов, источники неопределенности и попытки каждого человека сделать свою жизнь гармоничной» [7, с. 266]. Он напоминает о важности гуманитарных наук «в мире нравственного цинизма и культурной посредственности – современном мире, где науки используются доминирующей идеологией с целью убедить людей в том, что они не более, чем атомизированные, изолированные, биологически детерминированные «повышатели полезности», чей смысл жизни – потреблять» [2].

Гуманитарные науки определяют также как «дисциплины воображения», как «источники знания, которое не может служить основой для достижения будущих целей, но, вместе с тем, абсолютно необходимо для сохранения возможности быть человеком» [1, с. 6].

Анализируя особенности современных гуманитарных наук, Марио Биаджиоли отмечает трудности с коммерциализацией результатов исследований, более узкий диапазон внешней поддержки (грантов, частных фондов, спонсоров и т.п.), кризис идентичности (этика, а не знание, культура, а не природа, риторика, а не правда [4, с. 827]), рассмотрение образования как главного «продукта» [4, с. 825-826], обучение студентов красоте (Л. Саммерс), внушение культуры [4, с. 827], но при этом подчеркивает перспективные возможности гуманитариев.

Барбара Смит и Марио Биаджиоли отмечают необходимость пересмотреть отношения гуманитарных и естественных наук [8], установить их союз [4, с. 817], подчеркивая мысль о том, что науки перемещаются к организации исследований вокруг проблем, а не дисциплин, где ключевым словом становится кросс-дисциплинарное сотрудничество [4, с. 819]. Интересно отметить, что лозунг «публикуйся или умри» сменяется призывом «взаимодействуй или умри» [5, с. 8].

В качестве возможных проблем, требующих кросс-дисциплинарности, трансдисциплинар-ности и участия гуманитарных наук в их решении, М. Биаджиоли предлагает изучение новых СМИ, экологические исследования, анализ общественных банков знаний, решение проблемы плагиаризмов и защиты авторских прав, разрешение дилемм медицинской этики, научное мошенничество [4, c. 829-833], М. Гиббонс – частную жизнь, коммуникации, здоровье, окружающую среду и др. [5, c. 6].

Под влиянием тренда междисциплинарности департаменты университетов перестают быть «местом, куда ученые идут, чтобы умереть» [4, с. 820], у студентов появляется возможность развивать широкий диапазон навыков, у исследователей – выбирать разнообразные интеллектуальные и профессиональные траектории (например, модульные программы PhD, добавление курсов к программе специализации). Конечно, это создает ряд проблем, таких как временный характер работы, преодоление ригидности учебных планов и т.п., но и широкие возможности для постдисциплинарности, союза естественных и гуманитарных наук при этом очевидны.

Необходимо понимать, однако, что подобные нововведения потребуют существенных изменений самой природы университетов. Например, передача технологий, по мнению Майкла Гиббонса, должна превратиться из «эстафеты» в «футбольный матч» [5, с. 8]. Университетам нужно быть предпринимательскими, активно вовлекаться в процесс коммерциализации результатов исследований, а не использовать организации-посредники, самим формировать сотрудничество с бизнесом и правительством, инвестируя в процесс и свои собственные ресурсы.

Представление об интеллектуальном капитале университета тоже должно измениться. Небольшое ядро постоянных сотрудников нужно дополнять обширной периферией временных работников с широким диапазоном трудовых договоров. Университет в будущем не будет владеть напрямую человеческими ресурсами, в которых он нуждается. И, конечно, ослабнет лояльность к конкретным учреждениям и дисциплинам [5, с. 9].

Модель будущего университета («с меньшим количеством ворот и большим количеством вращающихся дверей») как открытая, гибкая структура, где «полезное», «социально распределенное» знание [5, с. 4] шифруется и передается по-другому (в большей степени, посредством коллективной памяти команды, а не публикаций) [5, с. 9], безусловно, вызывает много вопросов. Например, как может знание, произведенное в контексте применения, быть доступным тем, кто не был частью этого контекста; каким должен быть учебный план в условиях «трансдисциплинарности»; какие необходимы навыки и как их формировать; кто отвечает за нормы и правила, за «хорошую науку» [5, с. 10].

Еще один важный момент – должен ли университет будущего быть исследовательским или образовательным, нужна ли при этом интеграция науки и образования. Дебаты о взаимосвязи исследования и обучения не новы [6, с. 1] и часто носят мифический характер, не подкрепляясь эмпирическими фактами, неверно истолковывая имеющиеся доказательства. Марк Хьюз выделил несколько типов мифов, связанных с изучением этого феномена:

-

• миф взаимовыгодных отношений между исследованием и обучением;

-

• миф обобщенного и статического характера связи исследования и обучения;

-

• миф, что научная школа отделена от исследования и обучения;

-

• миф превосходства преподавателя-исследователя;

-

• миф незаинтересованного исследования в рамках отношений между исследованием и обучением [6].

Тем не менее, позитивная связь между исследованием и обучением принята как отправная точка современных дискуссий. Так, обучение и исследование могут представляться как два аспекта одной и той же деятельности – изучения [6].

Отношения между наукой и образованием динамичны и находятся под влиянием контекста. Относительно исследования к контекстуальным факторам относятся тип и уровень исследования, академическая дисциплина, относительно обучения – способ и философия обучения, академическая дисциплина, относительно студента – способности и уровень изучения, относительно индивидуума – роль исследования, обучения и стипендии (например, стипендия как предварительное условие хоро- шего исследования и обучения), относительно университета – тип и стратегия развития вуза, и др. [6, с. 19].

Миссии большинства современных университетов декларируют нацеленность на исследованиях и обучении, но это не означает, что оба эти элемента гармонично сосуществуют [6, с. 16]. Вопрос об отношениях науки и обучения, о приоритетах и роли исследований и образования в современном университете важен, так как ответ на него определяет стратегию развития вуза, его финансирование и т.п. В современных университетах успешность исследовательской деятельности определяет продвижение, карьеру и уровень зарплаты сотрудников вуза [6, с. 21]. Функции сохранения и передачи знаний уже давно дополняются функцией их производства [5, с. 2; 1, с. 3], способы которого могут иметь различный характер (знание в контексте открытия и в контексте передачи [6, с. 17]).

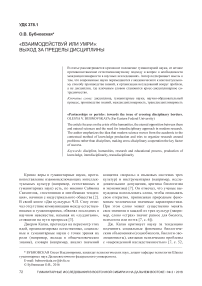

М. Гиббонс [5] выделяет две формы производства знаний, результаты сравнительного анализа которых представлены в таблице (табл. 1).

Университеты часто используют модель производства знаний на дисциплинарном основании [5, с. 2]. Как отмечает Роберт Пост, «большинство факультетов ориентировано на конкретные дисциплины и отождествляет себя с ними» [1, с. 2]. Дисциплинарная структура способствует стандартизации образования, обучения и исследования [1, с. 2-3], организует обучение и исследование, соединяя их и обеспечивая поведение согласно нормам научного метода [5, 8].

Согласно К. Уиссокеру, ученые имеют «сильную аффективную привязанность к методам собственных областей, даже если они проводят значительную часть академической жизни, ворча или критикуя их» [9].

Сегодня производство знаний, расширяя общественный интерес и круг заинтересованных лиц, начинает перемещаться от традиционной дисциплинарной деятельности в новые социальные контексты (по М. Биаджиоли, – в «кросс-дисциплинарность», по М. Гиббонсу, – в «трансдисциплинарность»).

Выход за пределы дисциплин динамичен, имеет развивающуюся структуру, включает эмпирические и теоретические компоненты, обогащает знание, способствует распространению результатов исследования в новых проблемных контекстах.

Характеристики сосуществующих способов производства знаний

Таблица 1

|

№ |

Параметр |

Академический метод |

Контекстуальный метод |

|

1 |

Производство знаний |

Дисциплинарное |

Трансдисциплинарное |

|

2 |

Местоположение |

Академия, университет |

По контексту применения |

|

3 |

Привлекаемые ученые |

Признанные специалисты (разделяют нормы и правила) |

Более широкая группа (в зависимости от необходимых для решения проблемы навыков) |

|

4 |

Востребованные и формируемые навыки |

Гомогенные |

Гетерогенные |

|

5 |

Научные коллективы |

Постоянные |

Временные |

|

6 |

Организация взаимодействия |

Иерархическая модель управления |

Гетерархическая модель управления |

|

7 |

Структура |

Унифицированная |

Разнообразная |

|

8 |

Обратная связь |

Заинтересованные стороны |

Рефлексия |

|

9 |

Ответственность |

Правительство |

Социальная ответственность |

|

10 |

Контроль качества |

«Эксперты от дисциплины» |

Более обширная система контроля |

Перекомбинация и реконфигурация областей исследования выступают основанием для новых форм полезного знания, касаются ценностей и предпочтений различных групп, что, наряду с рефлексивностью, повышает значимость гуманитарных наук [5, с. 4-6]. Согласно принципу дуальности, естественные науки, прагматически направленные на предсказание и контроль над миром, могут удачно дополняться гуманитарным знанием, удовлетворяющим потребность в человеческих значениях, понимании и кооперации.

Список литературы "Взаимодействуй или умри": выход за пределы дисциплины

- Пост Р. Дискуссии о дисциплинарности//Новое литературное обозрение. 2011. №107 . -Режим доступа: http://www. nlobooks.ru/node/2485

- Скемптон С. Между наукой и человечностью//Новое литературное обозрение. 2011. №107 . -Режим доступа: http://www.nlobooks.ru/node/2824

- Сноу Ч. Две культуры. М.: Прогресс, 1973.

- Biagioli, M., 2009. Postdisciplinary liaisons: science studies and the humanities. Critical Inquiry, Vol. 35, no. 4, pp. 816-833.

- Gibbons, M., 1997. What kind of university? Research and teaching in the 21st century (Vicotria University of Technology, 1997 Beanland lecture, Melbourne). URL: http://www.uws.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/405251/Gibbons_What_Kind_ of_University.pdf

- Huges, M., 2005. The mythology of research and teaching relationships in universities. In: Barnett, R. ed., 2005. Reshaping the university: new relationships between research, scholarship and teaching. New York: SHRE and Open University Press, pp. 14-26.

- Kagan, J., 2009. The three cultures: natural sciences, social sciences, and the humanities in the 21st century. New York: Cambridge University Press.

- Smith, B., 2005. Figuring and reconfiguring the humanities and the sciences. Profession, no. 10, pp. 18-27.

- Wissoker, K., 2000. Negotiating a passage between disciplinary borders. Chronicle of Higher Education, April 14. URL: http://chronicle.com/article/Negotiating-a-Passage-Between/30132/