Взаимосвязь адаптационного потенциала и эмоционального выгорания у спортсменок хоккея на траве

Автор: Барабанов А.Г., Вепринцева Н.Ю.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Актуальность проблемы выгорания спортсменов высокой квалификации связана с негативными последствиями: снижением мотивации к занятиям, эффективности тренировочной и соревновательной деятельности, преждевременным уходом из спорта. В исследовании представлены результаты оценки эмоционального выгорания и адаптационного потенциала хоккеисток на траве в течение годичного цикла. Установлены многочисленные взаимосвязи между этими показателями. Обсуждаются возможные мероприятия по профилактике эмоционального выгорания у спортсменов.

Женский хоккей на траве, адаптационный потенциал, эмоциональное выгорание, оперативный и систематический контроль психоэмоционального состояния спортсменов, профилактика эмоционального выгорания спортсменов, психокоррекционные мероприятия, эффективность соревновательной деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/14263748

IDR: 14263748 | УДК: 796.01:159.9

Текст научной статьи Взаимосвязь адаптационного потенциала и эмоционального выгорания у спортсменок хоккея на траве

циал, эмоциональное выгорание, оперативный и систематический контроль психоэмоционального состояния спортсменов, профилактика эмоционального выгорания спортсменов, психокоррекционные мероприятия, эффективность соревновательной деятельности.

Как известно, значительные физические и эмоциональные нагрузки высококвалифицированных спортсменов требуют больших физических и психических энерготрат. Длительное эмоциональное напряжение без должного восстановления и необходимость работы в однообразном, напряжённом ритме способствуют формированию синдрома эмоционального выгорания. Это понятие введено американским психиатром Фрейднбергом в 1974 году. Эмоциональное выгорание проявляется: в нарастающем безразличии к своим обязанностям и происходящему на работе, в ощущении собственной профессиональной несостоятельности, в неудовлетворенности работой, в явлениях деперсона- лизации, и, в конечном итоге, в резком ухудшении качества жизни.

Зарубежные и отечественные исследователи всё больше уделяют внимание этому феномену (С. Maslach, S. Jackson, 1984; В. В. Бойко, 1999; Н. Е. Водопьянова, Е. С. Стар-ченкова, 2005; В. Е. Орел, 2007 и другие) [1, 2, 3, 4].

Выгорание – это отчасти функциональный стереотип, поскольку оно позволяет спортсмену дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время могут возникать его дисфункциональные следствия, когда выгорание отрицательно сказывается на эффективности спортивной деятельности, на отношениях в команде. Выгорание приводит к постепенной утрате эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляется в симптомах утомления, в личной отстраненности и в снижении удовлетворённости от работы.

Нами проведено обследование 18 спортсменок команды высшей лиги «Смена» женского хоккея на траве, возраст которых от 15 до 21 года (8 спортсменок – 19941996 г. р., 10 спортсменок – 1990-1992 г. р.), спортивной квалификации КМС и МС. Цель обследования: выявление уровня адаптационного потенциала, уровня эмоционального выгорания.

Диагностика показателей адаптационного потенциала проводилась с помощью РОФЭС – аппаратнопрограммного комплекса регистрации оценки функционально-эмоционального состояния (http:// rofes.ru). Этот показатель в процентах оценивает готовность выполнения человеком своих жизнедеятельных функций, характеризует степень гармоничности структур человека, баланс его физиологических и психических состояний на предъявляемые требования окружающей среды. Чем выше адаптационный потенциал спортсмена, тем больше готовность выполнять стоящие перед ним задачи. Относительной нормой является показатель выше 40%. Он оценивается в различные периоды деятельности спортсменов.

Диагностика уровня эмоционального выгорания нами проводилась с помощью опросника В. В. Бойко по показателям: переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворённость собой, ощущение «загнанности в клетку», тревога и депрессия, неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей, эмоциональный дефицит, эмоциональная отстранённость, личностная отстранённость, психосоматические и психовегетативные нарушения. Эта методика позволяет определить ведущие симптомы «выгорания», что важно для дальнейшей психокоррекционной работы, а также подсчитать сумму баллов по всем симптомам, определяющим уровень выгорания в целом.

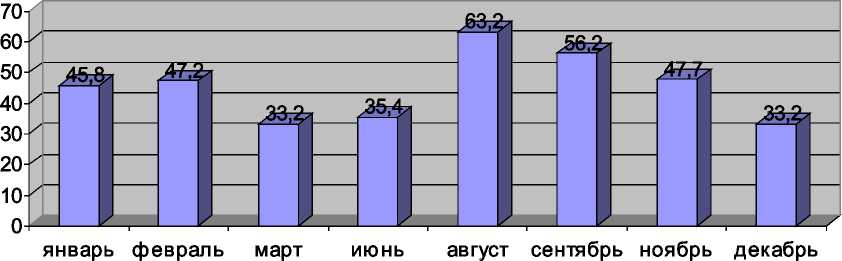

Показатель адаптационного потенциала менялся в течение игрового сезона. Данные представлены на рисунке.

Снижение показателей адаптационного потенциала мы наблюдаем в середине сезона и в конце. В период с марта по июнь значения адаптационного потенциала свидетельствуют о его снижении по отношению к норме. Это можно объяснить утомлением и высокими соревновательными нагрузками. В связи с отмеченным снижением адаптационного потенциала в августе со спортсменками проведены восстановительные мероприятия: снижение тренировочных нагрузок, переключение на другие виды спорта, массаж, мануальная терапия, сауна, психокоррекционные занятия. Из представленных на рисунке данных видно, что они дали положительный результат: самый высокий показатель адаптационного потенциала – в августе – сентябре. В сентябре – ноябре адаптационный потенциал остаётся в норме, что демонстрируют результаты восстановительных мероприятий. В конце года мы снова на- блюдаем снижение адаптационного потенциала ниже уровня нормы. Контроль состояния адаптационного потенциала важен не только на протяжении сезона, но и по завершении. Низкие показатели адаптационного потенциала требуют внимания тренера, психолога. Они также указывают на необходимость организации психокоррекционных, восстановительных мероприятий, которые позволяют восстановить эмоциональные и физические силы спортсменов и подготовиться к новому сезону.

Диагностика уровня эмоционального выгорания проводилась в декабре, по завершении сезона. Низкий уровень эмоционального выгорания в этот период выявлен у 16,6% испытуемых, средний уровень имеют 45%, высокий – у 38,9% обследуемых спортсменок. Высокий уровень выгорания имеет лишь одна высококвалифицированная спортсменка из старшего возрастного состава, в то время как среди младшего состава высокий уровень выгорания имеют 7 человек. Эти спортсменки принимали участие и в чемпионате России среди женских команд Суперлиги, и в первенстве России по хоккею на траве. Значительные соревновательные нагрузки, ещё недостаточно развитое умение управлять своим эмоциональным состоянием у спортсменок привели к появлению симптомов выгорания. Наиболее выражены следующие симптомы выгорания: переживание психотравмирующих обстоятельств, тревога, неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, личностная отстранённость, редукция профессиональных обязанностей (таблица).

Выявлены отрицательные достоверные корреляционные связи между показателями адаптационного потенциала и симптомами эмоционального выгорания: ощущение «загнанности в клетку» (-0,47 при р ≤0,05), тревога (-0,47 при р ≤0,05), эмоциональная дезадаптация (-0,47 при р ≤0,05), расширение сферы экономии эмоций (-0,48 при р ≤0,05), эмоциональный дефицит (-0,48 при р≤0,05). Таким образом, чем ниже показатель адаптационного потенциала, тем более выражены перечисленные симптомы. При анализе полученных

-

□ адаптационны й потенциал

Рис. Средние показатели адаптационного потенциала у хоккеисток на траве на протяжении годичного цикла

Таблица 1

Средние показатели, коэффициенты вариации симптомов выгорания у хоккеисток на траве

Оперативный и регулярный контроль функционального и психологического состояния спортсмена на протяжении годичного цикла позволяет проводить своевременную профилактическую и коррекционную работу. При таком подходе тренер и психолог имеют возможность наблюдать степень адаптации каждого спортсмена к нагрузкам, индивидуализировать их с учётом возраста, уровня подготовленности и функционально-эмоционального состояния, целенаправленно организовать восстановительный период, восстановительные мероприятия.

Профилактика эмоционального выгорания спортсменов – важная задача, которая требует внимания спортивных психологов, врачей, тренеров. Проблема выгорания прямо связана с эффективностью соревновательной деятельности, так как эмоциональное выгорание существенно снижает мотивацию занятий спортом, редукцию профессиональных обязанностей и результативность в целом. Индивидуальная и групповая психологическая работа позволяет спортсмену осознать свои негативные эмоции. Как показывают наши наблюдения, особенно подвержены выгоранию те, кто тренируется под руководством авторитарного тренера. В этом случае спортсмены редко высказывают своё мнение, дисциплина держится на страхе наказания. При этом важна специальная работа с раз- рушительными негативными чувствами (в частности, агрессивными). Результатом этой работы становится осознание и освобождение от разрушительных чувств. Следующий этап — пересмотр спортсменом своих жизненных «мифов», целей и ценностей, своих представлений и отношения к себе самому, другим людям и к своей работе, спорту. Здесь важно принять и укрепить «Я» спортсмена, помочь осознать ценность жизни, принять ответственность за своё здоровье и занять профессиональную позицию. Несомненно, это большая, длительная работа спортсмена над собой. В результате неё обретается большая уверенность в себе, в своих силах, формируется умение управлять своими эмоциями. Шаг за шагом спортсмен преодолевает возникшие симптомы выгорания и снова готов к эффективной тренировочной и соревновательной деятельности.