Взаимосвязь факторов риска в развитии патологии желудочно-кишечного тракта у детей школьного возраста

Автор: Черненков Ю.В., Глушаков И.А., Гаджикеримов Г.Э., Глушакова В.Д., Гуменюк О.И., Трифонов В.Д.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 3 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить взаимосвязь факторов риска в развитии патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей и подростков. Материал и методы. Обследованы две группы школьников: I группа - здоровые (л=180), II группа - с патологией ЖКТ (л=65). Исследование носило двухэтапный характер. 1-й этап - использование метода анкетирования и опросника Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS), 2-й этап - анализ карт стационарного больного, опрос и осмотр. Результаты. Статистически значимыми выявленными факторами риска развития патологии ЖКТ в I группе относятся низкие показатели приема горячей пищи за один день - всего только 40% (р=0,002), а также употребления свежих фруктов и овощей за один день - 65% (р=0,006). Определены факторы риска в развитии патологии ЖКТ у детей и подростков: прием горячей пищи один раз в день - 40% (р=0,018), употребление свежих фруктов и овощей один раз в день - 65% (р=0,006). Выявлен следующий симптомокомплекс заболеваний ЖКТ: возникновение горечи во рту 2-3 раза в неделю (р=0,033), отрыжка тухлым (р=0,032), отрыжка воздухом (р=0,005) формирование болевого синдрома в абдоминальной области после приема копченой пищи (р=0,001). Заключение. Определена взаимосвязь факторов риска, которые влияют на развитие и прогрессирование уже имеющихся заболеваний пищеварительной системы. Рекомендуется вести профилактические беседы с родителями по соблюдению принципов рационального питания и здорового образа жизни, а также для исключения развития хронизации патологических процессов.

Опросник gsrs, патология желудочно-кишечного тракта, школьники

Короткий адрес: https://sciup.org/149141572

IDR: 149141572 | УДК: 616.34-053.5(043)

Текст научной статьи Взаимосвязь факторов риска в развитии патологии желудочно-кишечного тракта у детей школьного возраста

Цель — оценить взаимосвязь факторов риска в развитии патологии ЖКТ у детей и подростков.

Материал и методы. Исследование носило двухэтапный характер. Для оценки состояния здоровья и ранней диагностики синдромов ЖКТ на первом этапе было проведено анкетирование школьников города Саратова при помощи опросника GSRS. На данном этапе в анкетировании участвовали 245 человек. Все школьники были разделены на две группы: I группа — здоровые школьники ( n =180); II группа — школьники, с заболеваниями ЖКТ, находящиеся в стационаре ( n =65).

Результаты опроса школьников двух групп по выявлению факторов риска развития патологии желудочно-кишечного тракта

|

Пищевые привычки |

Группа, % |

р |

|

|

I |

II |

||

|

Полезные |

|||

|

Употребляют горячую пищу ежедневно |

70 |

65 |

0,002 |

|

Употребляют свежие фрукты и овощи |

65 |

35 |

0,006 |

|

Употребляют пищу дома и в школьной столовой |

55 |

40 |

0,002 |

|

Употребляют молочные продукты |

30 |

25 |

0,003 |

|

Ежедневно употребляют мясные продукты |

25 |

10 |

0,001 |

|

Вредные |

|||

|

Употребляют пряные, соленые и жирные продукты |

50 |

60 |

0,004 |

|

Употребляют колбасные изделия |

20 |

35 |

0,003 |

|

Не употребляют свежие фрукты и овощи |

2 |

15 |

0,002 |

Шкала оценки GSRS позволяет произвести оценку по баллам каждого симптомокомплекса и содержит пять шкал с основными синдромами: желудочной и кишечной диспепсией, лихорадкой, истощением (кахексией) и синдромом вегетативной дистонии (центральным синдромом). Опросник включает 15 вопросов, которые отвечают за признаки проявления патологии со стороны пищеварительного тракта в соответствии со степенью проявления различных симптомов.

Второй этап заключался в работе с картами стационарного больного, опросе и осмотре, по данным которых был произведен анализ 82 критериев оценки образа жизни ребенка и 58 симптомов поражения ЖКТ. Исследование было проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией (64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October, 2013), у каждого исследуемого было взято информированное согласие на обработку его персональных данных.

Статистическая обработка проводилась с помощью компьютерной программы Statistica 10,0. Значимость различий определяли по стандартной таблице Стьюдента с учетом величины выборки ( n ), значимыми считали различия в значениях при t ≥2,0; р <0,001.

Результаты. Согласно опросу, 70% из I группы едят 2-3 раза в день, а во II группе — 65%. 2 раза в неделю 65% здоровых детей и 35% детей с заболеваниями пищеварительной системы употребляют свежие овощи и фрукты. Регулярно едят дома и в школьной столовой 55% респондентов I группы и 40% участников опроса II группы. Питание детей в I группе обязательно предполагает наличие полноценного завтрака и обеда, дети во II группе едят преимущественно «всухомятку», а после школы более половины едят готовые блюда, в том числе фаст-фуд. Дети в I группе 2–3 раза в неделю потребляют молочные продукты в объеме 30% от нормы, во II группе — 25%. Среди употребляющих пряные, соленые и жирные продукты оказалось 60% детей с заболеваниями ЖКТ и 50% здоровых детей.

В то время как 45% детей во II группе питаются только в домашних условиях, в I группе таковых насчитывается только 40% респондентов. Стоит отметить, что 15% детей с патологией ЖКТ совершенно не употребляют свежие овощи и фрукты, среди здоровых детей процент данного фактора весомо снижается, и этот показатель составляет не более 2%. Выявлено, что 15% школьников с заболеваниями ЖКТ отказываются от употребления молочных продуктов, в группе здоровых детей аналогичный параметр не превышает 10%. Среди школьников с заболеваниями ЖКТ 15% отказываются от употребления молочных продуктов, однако среди здоровых детей данный фактор не превышает 10%. Приблизительно 5% детей I группы употребляют мясные продукты, однако дети во II группе в 35% случаев их не употребляют. Через день 35% детей из II группы и 20% детей в I группе употребляют различного вида колбасные изделия.

К статистически значимым выявленным факторам риска развития патологии ЖКТ в I группе относятся низкие показатели приема горячей пищи за один день — всего только 40% ( р =0,002), а также употребления свежих фруктов и овощей за один день — 65% ( р =0,006). У учащихся, входящих во II группу, отмечены очень низкие показатели употребления в пищу свежих овощей, фруктов — 15% ( р =0,002), мясных продуктов — 35% ( р =0,001) (таблица).

При сборе анамнеза и жалоб 75% школьников II группы ежедневно испытывают острую боль в области живота, сопровождающуюся ежедневной тошнотой и рвотой у 62%. Болевой синдром выявлен у 37%, у 25% — 2-3 раза в неделю наблюдались боли в правом подреберье после физических нагрузок, 2-3 раза в неделю у 20% детей с патологией ЖКТ — горечь во рту ( р =0,051). Болевой синдром после приема копченой пищи проявлялся у 32% опрошенных, жирной — у 25%, жареной — у 21%, острой — у 13%, но у 11 % болевой синдром не был связан с приемом пищи. После еды также появлялись гнилая отрыжка у 28% ( р =0,032), воздух у 25% ( р =0,005), кислая и горькая отрыжка — у 15 и 10% обследованных соответственно. Среди всех симптомов у детей с патологией ЖКТ также были ежедневная головная боль в 55% случаев, а в 30% — повышенное потоотделение, не связанное с какими-либо физическими нагрузками.

Деконструация ЖКТ также отмечалась у детей с патологией ЖКТ.

По шкале GSRS 57% ( p =0,028) детей II группы указали на боль в области эпигастрия, 45% ( p =0,012) —

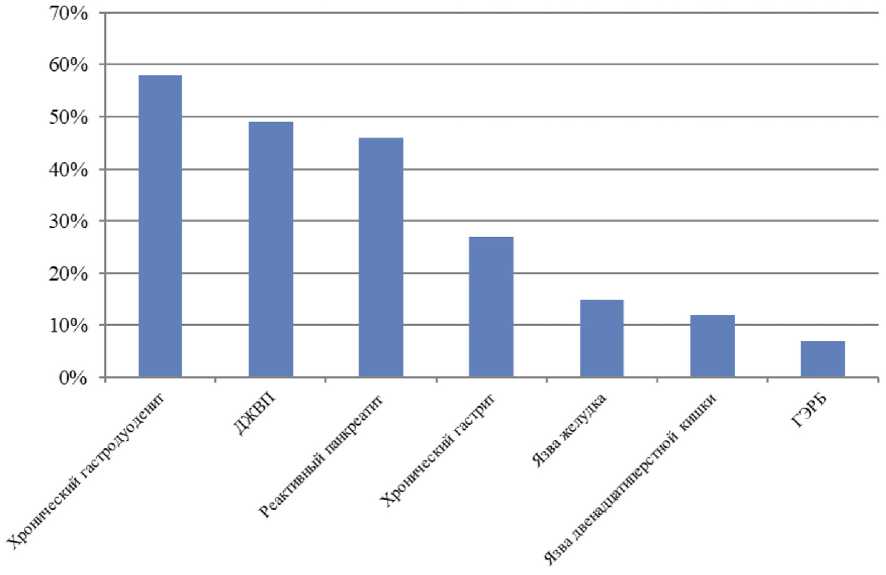

Частота встречаемости патологии желудочно-кишечного тракта у школьников: ДЖВП — дискинезия желчевыводящих путей; ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

на голодную боль, 32% ( p =0,002) — на изжогу, 21% ( p =0,013) — на урчание в животе и 15% — на синдром диспепсии. Из детей в I группе 32% страдали от эпигастральной боли, 12% — отмечали голодные боли, 10% — изжогу, 8% — замечали урчание живота и 5% — синдром диспепсии (рисунок).

При анкетировании ребят из I группы установлено, что 10% опрошенных ощущали боль вследствие употребления жареной пищи, 8% — жирной, 5% — острой пищи и 3% — копченостей. После приема пищи наблюдается отрыжка воздухом у 22%, кислым у 8%, съеденной пищей у 3%, тухлым у 1 %. У 56% 2-3 раза в неделю возникала горечь во рту ( p =0,002), у 10% ежедневно возникают острые боли в области живота, у 8% определяется обстипацион-ный синдром, ежедневно возникает тошнота, которая сопровождается рвотой у 3%. Жалобы на головную боль, увеличенное потоотделение у данной группы не определены.

Обязательной частью диагностики заболеваний пищеварительной системы считается оценка наследственной предрасположенности к заболеваниям ЖКТ, которая заключалась в сборе анамнеза у родителей школьников. По итогам анкетирования в 5% случаев у родственников здоровых школьников имеются хронические заболевания ЖКТ ( p =0,029), среди родственников детей с заболеваниями ЖКТ таковые регистрированы у 35% ( p =0,025). Патология ЖКТ была в основном у лиц мужского пола старше 45 лет ( p =0,185).

Статистически значимо выявлен следующий сим-птомокомплекс заболеваний ЖКТ у здоровых школьников: возникновение горечи во рту 2–3 раза в неделю ( p =0,033), отрыжка тухлым ( p =0,032), отрыжка воздухом ( p =0,004) формирование болевого синдрома в абдоминальной области после приема копченой пищи ( p =0,001).

Обсуждение. Рассмотренные факторы риска могут привести не только к различным патологиям со стороны ЖКТ, но и к развитию ожирения и в последующем метаболическому синдрому, который часто может сопровождаться развитием сахарного диабета II типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний [4]. По литературным данным, распространенность избыточного веса и ожирения составляет соответственно 50 и 84,7% [6]. В исследовании, проведенном в Турции, примерно у 4 тыс. школьников наблюдался высокий индекс массы тела [7]. Показано, что ожирение из-за нарушенного режима питания приводит к серьезным последствиям для здоровья детей и подростков [4].

Заключение. Определена взаимосвязь факторов риска, которые влияют на развитие и прогрессирование уже имеющихся заболеваний пищеварительной системы. Рекомендуется вести профилактические беседы с родителями по соблюдению принципов рационального питания и здорового образа жизни, а также для исключения развития хронизации патологических процессов.

Список литературы Взаимосвязь факторов риска в развитии патологии желудочно-кишечного тракта у детей школьного возраста

- Кучма В.P., Рапопорт И.К., Сухарева Л.М. и др. Здоровье детей и подростков в школьном онтогенезе как основа совершенствования системы медицинского обеспечения и санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся. Здравоохранение Российской Федерации 2021; 65 (4): 325-33. Х-2021 -65-4-325-333.

- Стратегические направления улучшения здоровья и развития детей и подростков. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/hand1е/10665/67710/WHO_FCH_CAH_02.21_rus.pdf?sequence=4 (дата обращения: 07.07.2022).

- Progress report on the every woman every child global strategy for women's, children's and adolescents' health (2016-2030). WHO 2020. URL: https://protect.everywomaneverychild.org/ (7 July 2022).

- Teixeira CF, Pereira FE, Pereira FA, et al. Metabolic syndrome's risk factors and its association with nutritional status in schoolchildren. Prev Med Rep 2017; (6): 27-32.

- Гаджикеримов Г.Э., Глушаков И.А. Связь диеты и режима питания с заболеваниями желудочно-кишечного тракта у детей школьного возраста. Бюллетень медицинских интернет-конференций 2020; 10 (2): 60.

- Pretto ADB, Kaufmann СС, Dutra GF, Albernaz ЕР. Prevalence of factors associated to metabolic syndrome in a cohort of children in South Brazil. Nutr Hosp 2015; 32 (1): 118-23.

- Inane BB. Metabolic syndrome in schoolchildren in Mardin, South-eastern of Turkey. Eurasian J Med 2014; (46): 156-63.