Взаимосвязь исходных индивидуально-типологических особенностей вариабельности кардиоритма испытуемых с результативностью сенсомоторной деятельности в различных социальных контекстах

Автор: Зотова О.М., Муртазина Е.П., Галушка Е.С., Ермакова О.И., Перцов С.С.

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 3 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Изучение психофизиологических механизмов социальных отношений имеет высокую научно-практическую значимость для разработки методов повышения эффективности образовательного процесса, производительности труда с обязательным условием сохранения психосоматического здоровья населения. Цель данной работы - выявление взаимосвязи исходных индивидуально-типологических особенностей вариабельности сердечной деятельности испытуемых с последующей результативностью сенсомоторных тренингов в индивидуальном, соревновательном и кооперативном контекстах деятельности в диадах.

Вариабельность сердечного ритма, состояние покоя, сенсомоторный тренинг, результативность, совместная деятельность, соревнование, кооперация

Короткий адрес: https://sciup.org/147246090

IDR: 147246090 | УДК: 612.178 | DOI: 10.14529/jpps240308

Текст научной статьи Взаимосвязь исходных индивидуально-типологических особенностей вариабельности кардиоритма испытуемых с результативностью сенсомоторной деятельности в различных социальных контекстах

Актуальной областью социальных и психофизиологических исследований является изучение механизмов межличностных отношений, разработка методов повышения эффективности совместной трудовой деятельности с сохранением психосоматического здоровья человека.

Известно, что формирование и особенности социальных взаимосвязей зависят от индивидуальных характеристик субъектов (уровня эмпатии и альтруизма, аффилиации и просоциальности, развития эмоционального интеллекта), групповых факторов (доминантности и иерархии, размера сообществ, сплочённости и др.) и контекстов взаимоотношений (конкуренция, кооперация и др.)1.

Доказано, что положительные социальные взаимоотношения способствуют поддержанию психосоматического здоровья человека, а также его восстановлению после многих заболеваний [1]. С другой стороны, социальные проблемы человека негативно влияют на психоэмоциональное состояние и могут приводить к ухудшению здоровья. Установлено, что лица, живущие в условиях социальной изоляции, нестабильности или общественной дезорганизации, включая социокультурные перемены, подвергаются повышенному риску различных психосоматических заболеваний [2, 3]. Показано, что факторы социальной изоляции и одиночества представляют риск развития сердечно-сосудистых заболеваний даже в большей степени, чем недостаток физической активности, курение, чрезмерное потребление алкоголя и ожирение [4].

Изучение физиологических показателей людей в процессе социальных взаимодействий впервые предложено Дж. Готтманом [5]. В дальнейшем обнаружены взаимосвязи высокой вариативности соматовегетативных показателей человека с его склонностью к межличностным взаимодействиям и способностью к саморегуляции в условиях социального стресса [6, 7]. Показано, что разные социальные факторы вызывают изменения процессов центральной и вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы (ССС) [8, 9].

Адаптация к стрессорным воздействиям, включая социальные, проявляется в изменениях уровней возбуждения и концентрации внимания, а также соматовегетативных показателей, характер которых зависит от баланса активности симпатической (СНС) и парасимпатической (ПНС) систем организма [9]. Еще в начале XX века X. Эппингер и Л. Гесс предложили рассматривать соотношение между уровнями активности СНС и ПНС как стабильную индивидуальную характеристику адаптивных функций организма человека, особенно при стрессорных воздействиях [10]. По мнению Р.М. Баевского, анализ динамики вариабельности сердечного ритма (ВСР) позволяет количественно оценить вегетативный гомеокинез и функциональное состояние ор- ганизма при целенаправленной деятельности человека [11]. А.М. Вейн выделил 5 типов регуляции ССС: выраженная и умеренная симпатотония, эйтония, умеренная и выраженная ваготония [12]. Анализ показателей ВСР является общепринятым подходом к оценке функционального состояния организма человека, активности регуляторных контуров не только ССС, но и всего организма в целом [11, 13, 14].

Имеются доказательства того, что сердечная деятельность и активность различных подкорковых и корковых структур головного мозга связаны двусторонними регуляторными связями, которые играют значительную роль в обеспечении когнитивных функций и адаптации организма к постоянно меняющимся условиям внешней среды [15]. Выявлены типологические особенности системных взаимосвязей центральных и вегетативных звеньев регуляции, определены их объективные маркеры в показателях ВСР, которые коррелируют с разными психофизиологическими характеристиками индивидов и влияют на процессы адаптации к физическим и эмоциональным нагрузкам [11, 16, 17]. Показаны взаимосвязи индивидуальнотипологических особенностей человека с результативностью целенаправленной деятельности и характеристиками ВСР [18].

Для исследования психофизиологических механизмов социальных взаимоотношений все чаще стали применяться методы регистрации артериального давления, показателей дыхания, кожно-гальванической и электро-дермальной реакций, ВСР. Современные методы регистрации ВСР удобны, неинвазивны и доступны на портативных устройствах со специальными мобильными приложениями и возможностью удаленного сбора данных. Это обеспечивает комфортные условия для проведения эмпирических исследований социальных взаимодействий испытуемых в лабораторных и натуралистических условиях, включая командную деятельность [19–21].

Исследованы взаимосвязи вагус-опосре-дованной реактивности ВСР с выраженностью проявлений социального стресса и усилий, направленных на саморегуляцию вызванного им эмоционального состояния [22]. Показано, что уровень исходной респираторной синусовой аритмии, оцениваемый по мощности высокочастотного (HF) диапазона ВСР, связан с психологическими характеристиками взаимодействующих субъектов: со- циальной вовлеченностью и благополучием [23]. Анализ показателей ВСР считается эффективным инструментом распознавания эмоций и оценки эмоциональных расстройств, а также перспективен для использования в качестве биологической обратной связи для регуляции эмоциональных реакций [24]. В исследовании командной деятельности выявлены взаимосвязи физиологических показателей участников, включая характеристики ВСР, с эффективностью межличностных взаимодействий и уровнями совместно достигаемых результатов [25].

Вышеприведённые результаты исследований свидетельствуют о том, что показатели ВСР могут отражать многие аспекты социальных взаимодействий. Также признанным является представление о том, что у разных людей в неодинаковой степени могут преобладать влияния периферических (симпатических или парасимпатических) и центральных (корково-подкорковых) звеньев регуляции сердечной деятельности. Однако взаимосвязи фоновых характеристик ВСР с динамикой и успешностью последующих взаимодействий в различных социальных контекстах изучены недостаточно.

Цель работы заключалась в выявлении взаимосвязи исходных индивидуальнотипологических особенностей вариабельности сердечной деятельности испытуемых с последующей результативностью сенсомоторных тренингов в индивидуальном, соревновательном и кооперативном контекстах деятельности в диадах.

Материалы и методы

Обследования проведены на 130 условно здоровых испытуемых (18–28 лет, средний возраст 19,7 года ± 3 мес.), давших информированное согласие на добровольное участие в исследованиях. Исследование одобрено Межвузовским комитетом по этике при Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов (Протокол № 3 от 17.02.2022 г.) ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Обследуемые рекрутировались среди студентов медицинского университета во внесесси-онный период. Испытуемые (ранее знакомые друг с другом) участвовали в исследовании парами. Критериями исключения были нескорректированные нарушения зрения, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания в анамнезе.

В качестве модели деятельности применен сенсомоторный тренинг (СМТ) «Столбики» программно-аппаратного комплекса «БОС-Кинезис» (ООО «Нейротех», Таганрог, РФ) с использованием биологической обратной связи от электромиографических сигналов, регистрируемых датчиками «Колибри» с мышц сгибателей кисти ведущей руки. Задача испытуемых заключалась в удержании высоты столбика в целевом диапазоне за счёт произвольной регуляции мышечного напряжения, при этом столбик окрашивался в зеленый цвет. Как только высота столбика отклонялась за пределы целевого диапазона (ниже или выше на 10-30 %), столбик становился жёлтым. Если высота столбика выходила за границы целевого диапазона более чем на 30 %, столбик становился красным. Результативность СМТ оценивалась по % времени удержания столбика от общей длительности тренинга в соответствующих диапазонах: «отлично», «хорошо ниже», «хорошо выше», «плохо ниже» и «плохо выше».

Испытуемые находились за рядом расположенными столами и выполняли СМТ в индивидуальном, соревновательном и кооперативном контекстах деятельности. На индивидуальном этапе участники были разделены перегородками и проходили СМТ каждый за своим монитором. Перед совместными этапами деятельности перегородки убирались и испытуемые выполняли СМТ за одним монитором компьютера. При соревновательной деятельности на одном экране предъявлялись два столбика, высоту которых испытуемые регулировали по отдельности. Соответственно, каждый участник видел изменения высоты и цвета своего и чужого столбиков и, следовательно, мог динамически оценивать результаты как своей деятельности, так и соперника. В условиях кооперации на дисплее испытуемым предъявлялся один столбик, высота которого соответствовала интегральной результирующей, вычисляемой из персональных столбиков участников (алгоритм «БОС-Кинезис»). На первом этапе кооперации испытуемые кроме общего столбика видели персональные столбики в качестве обратной связи от своего вклада в интегральную результативность (Ко-оп+). На следующем этапе испытуемым предъявлялся только общий столбик без обратной связи от персональных действий (Кооп-).

Протокол проведения обследования включал следующие этапы:

-

• регистрация фоновой ЭКГ у испытуемых, разделенных перегородками, в состоянии оперативного покоя с открытыми глазами (3 мин);

-

• индивидуальное выполнение испытуемыми СМТ (3 раза по 2 мин) с паузами для отдыха (по 15–20 с);

-

• выполнение участниками СМТ в условиях соревнования (3 мин);

-

• проведение 2 кооперативных СМТ (Ко-оп+ и Кооп–, по 3 мин).

Регистрация ЭКГ испытуемых (в стандартном отведении), выделение R-R-интервалов и анализ показателей ВСР проводились с помощью аппаратно-программного комплекса «Ва-рикард 5.2» (ООО «Рамена», Рязань, РФ). По записям ЭКГ выделялись этапные фрагменты длительностью 2–3 мин, по которым вычислялись статистические и спектральные показатели ВСР согласно принятым стандартам [26].

Статистическая обработка и анализ данных проводились с помощью программ Statis-tica 12.5 и GraphPad Prism 8. Для выявления наиболее информативных показателей ВСР использовался иерархический кластерный анализ. Группировка испытуемых по выбранным стандартизованным показателям ВСР осуществлялась с помощью кластерного анализа по методу К-средних. Проверка на нормальность распределения исследованных по- казателей проводилась по методам Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Уилка. Исходя из отличий распределений показателей результативности и ВСР от нормального, применялись непараметрические методы анализа. Сравнение показателей ВСР между различными этапами обследований проводилось по тестам Вилкоксона (Wil) и Фридмана (Fr). Межгрупповые различия проверялись по тестам Манна – Уитни (MU) и Краскела – Уоллиса (KW) с поправкой на множественные парные сравнения. С помощью корреляционного анализа по Спирмену (Sp) выявлялись взаимосвязи характеристик ВСР и результативности СМТ. В работе представлены групповые медианные значения с квартилями Q1 (25 %) и Q3 (75 %). Минимальным уровнем значимости был принят p ≤ 0,05.

Результаты

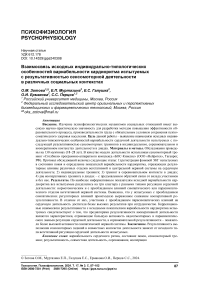

На основе иерархического кластерного анализа статистических и спектральных характеристик ВСР в состоянии оперативного покоя с открытыми глазами по всей выборке испытуемых (n = 130) выявлены 5 основных показателей (ЧСС, RMSSD, PHF %, PLF %, PVLF %), имеющих наибольшие дистанции между собой (рис. 1).

С помощью кластерного анализа методом К-средних, проведенного по 5 выбранным

Рис. 1. Диаграмма результатов иерархического кластерного анализа стандартизированных показателей ВСР. Ось абсцисс – дистанция между показателями, ось ординат – показатели ВСР, толстая пунктирная линия – значимый порог дистанции

Fig. 1. Diagram of the results of hierarchical cluster analysis of standardized HRV indicators.

The abscissa axis is the distance between the indicators, the ordinate axis is the HRV indicators, the thick dotted line is the significant distance threshold

фоновым показателям ВСР всех испытуемых, выборка разделилась на три кластера. В таблице представлены результаты статистического анализа показателей ВСР участников выделенных кластеров.

Сравнительный анализ показателей ВСР показал, что у испытуемых первого кластера (23 %) наблюдаются промежуточные значения большинства характеристик ВСР: средний уровень ЧСС (HR, Mo), умеренная вариативность R-R-интервалов (RMSSD, SDNN, TP, MxDMn, pNN50) и средние значения амплитуды моды (AMo50 %/50 мс), индекса напряжения (SI) и суммарной спектральной мощности (TP). Для испытуемых этой группы также характерны низкая спектральная мощность (СМ) HF-диапазона ВСР (PHF %) и высокий уровень СМ очень низкочастотного (VLF) диапазона ВСР (PVLF %). Уровни СМ этих частотных диапазонов ВСР у испытуемых первого кластера свидетельствуют о выраженной централизации процессов регуляции сердечной деятельности, что подтверждается высоким значением соответствующего индекса централизации (IC). Исходя из описанных характеристик, испытуемые этого кластера отнесены нами к нормотоникам.

Показатели ВСР у испытуемых отдельных кластеров и результаты статистического анализа суммарных (KW) и парных межгрупповых различий

HRV indicators in subjects of individual clusters and the results of statistical analysis of total (KW) and paired intergroup comparisons

|

Показатель, ед. изм. Parameter, unit of measurement |

Кластер 1/Cluster 1 (n 1 = 30) Ме (Q1; Q3) |

Кластер 2/Cluster 2 (n 2 = 63) Ме (Q1; Q3) |

Кластер 3/Cluster 3 (n 3 = 37) Ме (Q1; Q3) |

H(KW) (2, 130) p(KW) |

|

HR, уд/мин; bpm |

82,01 (76,59; 85,91) |

85,03 +++ (78,75; 93,26) |

72,59 +++, ### (69,53; 78,43) |

35,32 p < 0,0001 |

|

RMSSD, мс; ms |

28,76 (22,04; 36,36) |

26,66 ++++ (17,96; 36,76) |

45,44 ++++,#### (36,32; 66,32) |

38,76 p < 0,0001 |

|

SDNN, мс; ms |

51,82 (41,38; 68,98) |

45,13 +++ (35,34; 61,16) |

59,53 +++ (45,41; 76,80) |

12,08 p = 0,0024 |

|

MxDMn, мс; ms |

242,98 (208,50; 292,00) |

214,00 +++ (172,23; 290,33) |

307,17 +++ (234,00; 404,00) |

15,10 p = 0,0005 |

|

pNN50, % |

7,11 (2,15; 11,59) |

5,34 ++++ (1,35; 11,11) |

25,76 ++++, #### (14,29; 42,13) |

40,28 p < 0,0000 |

|

Mo, мс; ms |

732,50 (687,00; 775,00) |

687,00 ++++ (631,00; 760,00) |

808,00 ++++, ## (751,00; 882,00) |

30,47 p < 0,0001 |

|

AMo50% / 50 мс; ms |

44,19 (33,56; 53,15) |

49,85 ++++ (37,33; 64,53) |

31,75 ++++ (25,86; 47,36) |

17,66 p = 0,0001 |

|

SI, у.е.; c.u. |

124,82 (78,53; 196,94) |

153,75 ++++ (87,70; 285,79) |

68,03 ++++ (44,26; 146,54) |

21,21 p < 0,0001 |

|

PHF, % |

17,07 (11,02; 23,68) |

19,61 (12,36; 27,26) |

37,37 #### (32,11; 43,59) |

55,99 p < 0,0001 |

|

PLF, % |

42,09 (34,10; 46,82) |

61,87 ****, +++ (56,13; 69,91) |

40,83 +++ (35,84; 45,73) |

81,39 p < 0,0001 |

|

PVLF, % |

41,64 (32,02; 49,22) |

14,64 **** (11,60; 22,19) |

21,12 #### (14,77; 25,13) |

69,46 p < 0,0001 |

|

TP, мс2; ms2 |

2321,85 (1537,25; 4306,22) |

2111,11 + (1228,19; 3434,14) |

3423,43 + (1903,11; 5549,13) |

8,65 p = 0,0132 |

|

LF/HF, у.е.; c.u. |

2,26 (1,78; 4,05) |

3,21 ++++ (2,11; 5,55) |

1,10 ++++,#### (0,79; 1,53) |

58,05 p < 0,0001 |

|

IC, у.е.; c.u. |

4,91 (3,22; 8,07) |

4,10 ++++ (2,67; 7,09) |

1,68 ++++, #### (1,29; 2,11) |

5,99 p < 0,0001 |

Примечание. * – значимость различий между 1-м и 2-м кластерами, + – между 2-м и 3-м кластерами и # – между 1-м и 3-м кластерами; количество символов соответствует уровням значимости с вероятностями: p ≤ 0,05, p ≤ 0,01, p ≤ 0,001, p ≤ 0,0001.

Note: * – differences are significant between the 1st and 2nd clusters, + – between the 2nd and 3rd clusters and # – between the 1st and 3rd clusters; the number of symbols corresponds to significance levels as follows: p ≤ 0.05, p ≤ 0.01, p ≤ 0.001, p ≤ 0.0001.

У испытуемых второго кластера (49 %), в отличие от двух других, были наибольшие значения ЧСС (HR), амплитуды моды (AMo50 %/50 мс), индекса напряжения (SI), СМ низкочастотного (LF) диапазона ВСР (PLF %) и соотношения СМ низко- и высокочастотных диапазонов ВСР (LF/HF). Также у них были обнаружены самые низкие значения показателей вариативности кардиоинтервало-грамм (RMSSD, SDNN, TP, MxDMn, pNN50). Парные сравнения показателей ВСР у испытуемых этого кластера по сравнению с нормотониками выявили значимо более высокие значения СМ LF-диапазона ВСР (PLF %) и низкий уровень СМ VLF-диапазона ВСР (PVLF %). Сочетание таких характеристик позволило отнести испытуемых этого кластера к симпатотоникам, которым свойственно преобладание активности симпатического отдела ВНС в регуляции сердечной деятельности.

Испытуемые третьего кластера (28 %) характеризуются самыми низкими значениями ЧСС (HR и Mo), амплитуды моды (AMo50 %/50 мс), индекса напряжения (SI) и соотношения СМ LF/HF-диапазонов ВСР, а также высокой вариативностью кардиоинтер-валограмм (RMSSD, SDNN, TP, MxDMn и pNN50). Кроме этого, у испытуемых данного кластера были высокие уровни СМ HF- диапазона ВСР (PHF %) и низкие значения индекса централизации (IC). Эти особенности ВСР испытуемых позволили нам отнести их к ваготоникам, характеризующимся преобладанием активности парасимпатического отдела ВНС в регуляции сердечной деятельности.

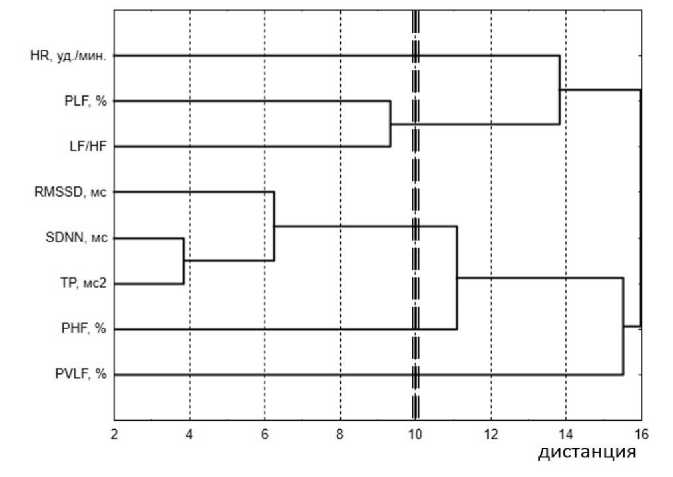

Далее нами был проведен сравнительный анализ показателей результативности СМТ в различных социальных контекстах деятельности между кластерами испытуемых с исходно разными характеристиками ВСР (риc. 2).

Обнаружено, что у симпатотоников происходит достоверное снижение результативности при кооперации (Кооп+) относительно индивидуального ( р (Wil) = 0,003) и соревновательного ( р (Wil) = 0,02) условий деятельности, в отличие от испытуемых других кластеров, результативность которых остаётся на прежнем уровне. При этом результативность (Кооп+) у симпатотоников была достоверно ниже, чем у ваготоников ( р (МU) = 0,05).

Выявлено, что в условиях кооперативной деятельности без обратной связи от личного вклада происходит значимое уменьшение результативности по всей выборке испытуемых по сравнению с другими контекстами ( р (Fr) = 0,00001). Однако у ваготоников результативность снижается в меньшей степени и остаётся на уровне медианы 64,75 %, что

Рис. 2. Скрипичные диаграммы результативности испытуемых трёх кластеров в различных социальных контекстах сенсомоторной деятельности

Fig. 2. Violin diagrams of sensorimotor performance in various social contexts

Примечание. Ось абсцисс – контексты: индивидуальный (Инд.), соревновательный (Соревн.) и кооперативные (Кооп+, Кооп-), ось ординат – процент удержания столбиков в диапазоне «отлично». Достоверности различий: * – р ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,01.

Note: Social contexts are provided on the x-axis as follows: individual (Инд.), competitive (Соревн.) and cooperative (Кооп+, Кооп–), the y-axis is the percentage of retention in the “excellent” range. Significance levels: * – p ≤ 0.05, ** – p ≤ 0.01.

значимо больше по сравнению с таковой у симпатотоников (47,02 %, р (МU) = 0,05) и нормотоников (45,03 %, р (МU) = 0,04). Таким образом, обнаружены статистически значимые различия результативности сенсомоторной деятельности в контексте сотрудничества между испытуемыми с разными исходными типами регуляции сердечной деятельности.

Корреляционный анализ по всей выборке испытуемых выявил значимые положительные взаимосвязи результативности в условиях Кооп– со следующими характеристиками ВСР: суммарной СМ (TP, r = 0,17, p (Sp) = 0,05) и показателями вариативности RR-интервалов (SDNN, r = 0,19, p (Sp) = 0,033; RMSSD, r = 0,21, p (Sp) = 0,017).

Показатель разницы результативности при кооперации относительно соревнования (∆(R Кооп+ – R Соревн. )) положительно коррелировал с СМ VLF-диапазона ВСР (r = 0,21, p (Sp) = 0,019). Аналогичные корреляционные связи между СМ VLF-диапазона и относительной разницей результативности (∆(R Кооп+ – R Соревн. )) выявлены у симпатотони-ков (r = 0,21, p (Sp) = 0,05) и ваготоников (r = 0,32, p (Sp) = 0,05). Это свидетельствует о том, что более высокий уровень исходной активности надсегментарных структур ЦНС, участвующих в регуляции ССС, способствует лучшей кооперативной успешности вне зависимости от преобладания влияний симпатического или парасимпатического отделов ВНС.

У испытуемых нормотоников обнаружены положительные корреляционные связи между результативностью и показателями ВСР только в условиях Кооп–: с суммарной СМ (r = 0,42, p (Sp) = 0,02) и показателем дисперсии интервалограмм (r = 0,41, p (Sp) = 0,03). Выявленные взаимосвязи свидетельствуют о том, что более высокая результативность в сложных кооперативных условиях достигается испытуемыми этой группы с большим вкладом активности ПНС в регуляцию сердечной деятельности.

У испытуемых ваготоников выявлены достоверные корреляционные связи ЧСС с результативностью при соревновании (r = 0,30, p(Sp) = 0,05) и ее разницей относительно индивидуального этапа (∆(RСоревн.– RИнд.), r = 0,30, p(Sp) = 0,05). Разница результативности при кооперации относительно соревнования (∆(RКооп+–RСоревн.)) у ваготоников отрицательно коррелировала с СМ HF-диапазона ВСР (r = –0,28, p(Sp) = 0,05). Ха- рактер указанных взаимосвязей свидетельствует о том, что более высокую соревновательную результативность достигают участники с умеренным, а не с выраженным преобладанием регуляторных влияний ПНС на сердечную деятельность.

Обсуждение

Проведенный анализ исходных показателей ВСР выявил то, что вся выборка состоит из трех кластеров испытуемых (нормотоников, симпатотоников и ваготоников). Согласно литературным данным, они различаются по балансу или преобладанию центральных, симпатических или парасимпатических регуляторных влияний на сердечную деятельность [10–12]. Полученные результаты кластеризации испытуемых согласуются с данными ряда других работ [16, 27], в которых также были выделены 3–5 групп испытуемых в выборках школьников и студентов с разными типами регуляции ССС: нормотоническим, умеренным и выраженным преобладанием симпатических или парасимпатических влияний. Однако в этих исследованиях получены другие соотношения % испытуемых с разными типами регуляции ССС. В нашей работе доля участников с симпатотоническим типом регуляции составила почти половину всей выборки по сравнению с 18–33 % в указанных выше публикациях.

Мы полагаем, что, несмотря на проведение обследований юношей во внесессионный период, обучение в медицинском университете на первом и втором курсах, а также состояние ожидания выполнения тестов могли вызвать у испытуемых рост уровня психоэмоционального напряжения, который выражался в повышении активности симпатического отдела ВНС у большей части добровольцев. Такое влияние предстартового напряжения на показатели ВСР показано и в других работах [28, 29]. Кроме того, в проведенном нами исследовании изначально присутствовал социальный компонент, поскольку регистрация ЭКГ осуществлялась в парах синхронно. Известен феномен социальной фасилитации, когда одно только присутствие другого человека меняет психоэмоциональное состояние испытуемого и характеристики его психомоторных действий, особенно в подростковом и юношеском возрасте [30, 31].

Еще одной причиной большой доли испытуемых с исходно высокой активностью

СНС в нашей выборке может быть то, что обследования были начаты нами по окончании карантинных мероприятий (пандемия COVID-19), включавших социальную изоляцию и вызвавших высокий уровень тревожности, интраверсии и эмоциональной напряженности, а также сопровождавшихся низкой физической активностью2 [32, 33]. Эти факторы вызывали у части людей психосоматические состояния, сходные с постстрессорными расстройствами как острого, так и хронического типа. Выделены два основных класса последствий пандемии COVID-19 (психоневрологические и психоэмоциональные) и три уровня проявлений нарушений: физиологический, психический и поведенческий [34]. Более чем у трети людей, которые переболели COVID-19, выявлены цереброваскулярные осложнения, развитие вегетативной дисфункции, вызванной нарушениями центрального и вегетативного контроля гомеостаза кровообращения [35]. Наиболее значимые изменения личностных характеристик по сравнению с допандемий-ным периодом обнаружены у молодежи в виде снижения доброжелательности и добросовестности, роста уровня нейротизма [33].

Сравнительный анализ результативности СМТ выявил существенные различия при кооперации между кластерами испытуемыми с исходно разными характеристиками ВСР, особенно между ваготониками и симпатото-никами. У последних наблюдается снижение успешности деятельности при кооперации, тогда как у испытуемых с ваготоническим типом регуляции сердечной деятельности результативность остается на высоком уровне даже в условиях сложной кооперации без обратной связи от персонального вклада партнеров. Эти данные согласуются с «поливагус-ной» теорией S.W. Porges о роли ПНС в «системе социального вовлечения» взаимодействующих субъектов [36]. Полученные результаты также согласуются с данными ряда исследований, продемонстрировавших большую склонность к эмпатическим чувствам, взаимопомощи и сотрудничеству у индивидов с преобладанием регуляторных влияний ПНС на сердечную деятельность [37, 38].

Обнаруженные факты подтверждаются и положительными корреляционными взаимосвязями результативности выполнения сенсомоторных заданий в кооперативных контекстах деятельности с показателями вариативности кардиоинтервалограмм и суммарной СМ. Кроме того, нами впервые выявлена взаимосвязь результативности при кооперации с СМ в очень низком диапазоне спектра ВСР, которая в большей степени отражает вклад надсегментарных звеньев регуляции ССС [7–9]. С другой стороны, уровень влияний ПНС на сердечную деятельность (по показателям более низкой ЧСС и высокой СМ HF-диапазона ВСР) отрицательно коррелировал с соревновательной результативностью, для которой необходимы адекватные исходные уровни эмоционального напряжения и мотивации соперничества, требующих более высокой активности СНС [39].

Полученные данные согласуются с результатами исследований, в которых выявлены взаимосвязи исходных показателей ВСР с социальными характеристиками людей. Показано, что СМ HF-диапазона ВСР испытуемых в покое коррелировала с показателями по шкалам регуляции эмоций, включая тревожность, руминацию и др. [24]. Уровень СМ HF-диапазона ВСР отрицательно коррелировал с психологическими характеристиками, указывающими на трудности эмоциональной регуляции и контроля импульсивности индивидов [22]. Также в этой работе установлено, что СМ HF-диапазона ВСР и среднеквадратическое значение последовательных разностей R-R-интервалов (RMSSD), зарегистрированных исходно и во время межличностных взаимодействий испытуемых, зависят от валентности контекстов социальных отношений.

Модель деятельности, использованная в нашем исследовании, требует от испытуемых высокой концентрации внимания и сосредоточенности для поддержания постоянного уровня мышечного напряжения, а в условиях кооперации – дополнительной согласованности действий с партнером. Согласно данным проведенного исследования и результатам других работ [22, 24, 39], такие качества, как высокая импульсивность, тревожность и снижение уровня внимания к окружающим социальным факторам, которые проявляются в усилении активности СНС, могут препятствовать успешности кооперативной деятельности, но способствовать повышению уровня мотивации соперничества.

Заключение

На основе определения наиболее информативных показателей ВСР испытуемых в исходном состоянии оперативного покоя выделены группы участников с разными типами регуляции сердечной деятельности: нормотоническим, преобладанием активности симпатического или парасимпатического отделов ВНС.

Обнаружены достоверные различия результативности сенсомоторной деятельности в контексте сотрудничества между группами испытуемых с разными исходными типами регуляции ВСР. У индивидов с преобладанием влияний CНС на сердечную деятельность происходило более значимое снижение кооперативной результативности по сравнению с участниками ваготонического типа регуляции, достигавших более высоких результатов.

Выявлены положительные корреляционные взаимосвязи результативности выполнения сенсомоторных заданий в кооперативных контекстах деятельности с показателями вариативности кардиоинтервалограмм, суммарной СМ и мощностью в очень низком диапазоне спектра ВСР.

Выявленные взаимосвязи показателей результативности выполнения СМТ в различных социальных контекстах с исходными характеристиками ВСР позволяют сделать заключение о том, что предикторами кооперативной успешности являются характеристики, отражающие большее влияние надсегментарных структур головного мозга и парасимпатического отдела ВНС на сердечную деятельность, а соревновательной результативности – показатели высокой активности СНС. В дальнейшем необходимо изучение многосторонних взаимосвязей между личностными характеристиками взаимодействующих субъектов, показателями результативности и динамикой ВСР в разных социальных условиях деятельности. Кроме того, актуальной является оценка влияния степени внутридиадических различий или сходства между исходными типами регуляции сердечной деятельности испытуемых на результаты их последующих взаимодействий. Указанные исследования перспективны в плане разработки новых подходов к подбору состава успешно действующих команд в различных профессиональных сферах.

Список литературы Взаимосвязь исходных индивидуально-типологических особенностей вариабельности кардиоритма испытуемых с результативностью сенсомоторной деятельности в различных социальных контекстах

- Positive psychosocial factors and the development of symptoms of depression and posttraumatic stress symptoms following acute myocardial infarction / C. Zuccarella-Hackl, L. Jimenez-Gonzalo, R. von Känel et al. // Frontiers in Psychology. 2023. Vol. 14. P. 1302699. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1302699.

- A research agenda for understanding how social inequality is linked to brain structure and func-tion / M.L. Hatzenbuehler, K.A. McLaughlin, D.G. Weissman et al. // Nature Human Behaviour. 2024. Vol. 8, № 1. P. 20–31. DOI: 10.1038/s41562-023-01774-8.

- Social isolation and loneliness: Undervalued risk factors for disease states and mortality / M. Kanbay, C. Tanriover, S. Copur et al. // European Journal of Clinical Investigation. 2023. Vol. 53, № 10. ID art. e14032. DOI: 10.1111/eci.14032.

- The relationship between social isolation, social support, and loneliness with cardiovascular dis-ease and shared risk factors: A narrative review / A.B. Teshale, H.L. Htun, J. Hu et al. // Archives of Gerontology and Geriatrics. 2023. Vol. 111. P. 105008. DOI: 10.1016/j.archger.2023.105008.

- Gottman J.M. Detecting cyclicity in social-interaction // Psychological Bulletin. 1979. Vol. 106. № 52. P. 338–348. DOI: 10.1037/0033-2909.86.2.338

- Petrocchi N., Cheli S. The social brain and heart rate variability: Implications for psychotherapy // Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 2019. Vol. 92, № 2. P. 208–223. DOI: 10.1111/papt.12224.

- Соматовегетативные компоненты социальных взаимодействий (обзор) / Е.П. Муртазина, И.С. Матюлько, Б.В. Журавлев, Н.К. Голубева // Журнал медико-биологических исследований. 2019. Т. 7, № 3. С. 349–362. DOI: 10.17238/issn2542-1298.2019.7.3.349.

- Higher heart rate variability predicts better affective interaction quality in non-intimate social in-teractions / H. Mauersberger, J.L. Tune, T. Kastendieck et al. // Psychophysiology. 2022. Vol. 59, № 11. P. 14084. DOI: 10.1111/psyp.14084.

- Analysis of Heart Rate Variability and Implication of Different Factors on Heart Rate Variability / R. Tiwari, R. Kumar, S. Malik et al. // Current Cardiology Reviews. 2021. Vol. 17, № 5. ID art. e160721189770. DOI: 10.2174/1573403X16999201231203854.

- Eppinger H., Hess L. Die Vagotonie. Berlin: Eine Klinische Studie. 1910. 320 p.

- Baevskiǐ R.M. Concept of physiological norm and criteria of health // Russian Journal of Physi-ology. 2003. Vol. 89, № 4. P. 473–487.

- Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение: руководство для врачей / А.М. Вейн, Т.Г. Вознесенская, О.В. Воробьева и др.; под ред. В.Л. Голубева. М.: Мед. информ. Агентство. 2010. 637 c.

- Оценка функционального состояния организма студентов с использованием параметров вариабельности сердечного ритма / Е.С. Князева. С.В. Лялякин, Н.В. Мищенко, Т.А. Трифонова // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 1(127). C. 8. DOI: 10.23670/IRJ.2023.127.8.

- Клименко А.В., Перцов С.С. Физиологическое обеспечение целенаправленной деятельности человека // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2023. Т. 176, № 7. С. 4–13. DOI: 10.47056/0365-9615-2023-176-7-4-13.

- The connection between heart rate variability (HRV), neurological health, and cognition: A lite-rature review / X. Arakaki, R.J. Arechavala, E.H. Choyуе et al. // Frontiers in Neuroscience. 2023. Vol. 1, № 17. P. 1055445. DOI: 10.3389/fnins.2023.1055445.

- Ядрищенская Т.В. Типологические особенности вегетативной регуляции с позиций системных взаимоотношений // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. 2022. № 1. С. 64–68. DOI: 10.37882/2500-3682.2022.01.19.

- Горелик В.В., Филиппова С.Н., Назаренко Н.Н. Улучшение показателей адаптации школьников к физическим нагрузкам при использовании индивидуального подхода с учетом типов вегетативной регуляции // Спортивная медицина: наука и практика. 2022. Т. 12, № 4. С. 29–39. DOI: 10.47529/2223-2524.2022.4.9.

- Клименко А.В., Перцов С.С., Яковенко И.Ю. Корреляционные связи индивидуально-типологических особенностей человека с показателями результативности целенаправленной деятельности и вариабельности сердечного ритма // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2019. Т. 167, № 5. С. 532–536.

- A Novel Smartphone App for the Measurement of Ultra-Short-Term and Short-Term Heart Rate Variability: Validity and Reliability Study / Y.S. Chen, W.A. Lu, J.C. Pagaduan et al. // JMIR mHealth and uHealth. 2020. Vol. 31, № 8(7). ID art. e18761. DOI: 10.2196/18761.

- Sociometric wearable devices for studying human behavior in corporate and healthcare workplaces / A. Ito-Masui, E. Kawamoto, R. Esumi et al. // BioTechniques. 2021. № 71. P. 392–399. DOI: 10.2144/btn-2020-0160.

- Wearable Systems for Unveiling Collective Intelligence in Clinical Settings / M. Pulcinelli, M. Pinnelli, C. Massaroni et al. // Sensors. 2023. № 23(24). P. 9777. DOI: 10.3390/s23249777.

- Heart rate variability during social interaction: Effects of valence and emotion regulation / C. Deits-Lebehn, T.W. Smith. P.G. Williams et al. // International Journal of Psychophysiology. 2023. № 190. P. 20–29. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2023.06.004.

- Cardiac vagal tone is associated with social engagement and self-regulation / F.C. Geisler, T. Kubiak, K. Siewert et al. // Biological Psychology. 2013. Vol. 93, № 2. P. 279–286. DOI: 10.1016/j.biopsycho.2013.02.013.

- Zhu J., Ji L., Liu C. Heart rate variability monitoring for emotion and disorders of emotion // Physiological Measurement. 2019. Vol. 40, № 6. P. 064004. DOI: 10.1088/1361-6579/ab1887.

- Physiological Synchrony Predict Task Performance and Negative Emotional State during a Three-Member Collaborative Task / M. Algumaei, I. Hettiarachchi, R. Veerabhadrappa et al. // Sensors. 2023. № 23(4). P. 2268. DOI: 10.3390/s23042268.

- Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Elec-trophysiology // European Heart Journal. 1996. Vol. 17, № 3. P. 354–381.

- Горелик В.В. Адаптация учащихся к физическим нагрузкам с учетом состояния регуляторных систем (типов вегетативной регуляции) на уроке физической культуры // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2015. Т. 23, № 2. С. 32–40. DOI: 10.17816/PAVLOVJ2015232-40

- Глухова М.Е., Лукьянов Д.А., Еженцев В.С. Влияние предстартового состояния на результат публичных выступлений студентов // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 76-1. С. 90–93.

- Бабушкин Г.Д. Психологические качества, влияющие на предстартовое состояние спортсмена и результативность соревновательной деятельности // Психология и педагогика спортивной деятельности. 2023. № 1(64). С. 19–23.

- Sahi R.S., Eisenberger N.I., Silvers J.A. Peer facilitation of emotion regulation in adolescence // Developmental Cognitive Neuroscience. 2023. № 62. ID art. 101262. DOI: 10.1016/j.dcn.2023.101262.

- Garcia-Marques T., Fernandes A.C. Meta-Analysis of Social Presence Effects on Stroop Task Perfor-mance // Psychological Reports. 2024. № 30. ID art. 332941241227150. DOI: 10.1177/00332941241227150.

- Saladino V., Algeri D., Auriemma V. The Psychological and Social Impact of Covid-19: New Perspectives of Well-Being // Frontiers in Psychology. 2020. Vol. 11. ID art. 577684. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.577684.

- Differential personality changes earlier and later in the coronavirus pandemic in a longitudinal sample of adults in the United States / A.R. Sutin, Y. Stephan, M. Luchetti et al. // PLOS One. 2022. Vol. 17, № 9. ID art. e0274542. DOI: 10.1371/journal.pone.0274542.

- 34. Шматова Ю.Е. Психическое здоровье населения в период пандемии COVID-19: тенденции, последствия, факторы и группы риска // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14, № 2. С. 201–224. DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.13.

- Cardiovascular autonomic dysfunction in post-COVID-19 syndrome: a major health-care bur-den / A. Fedorowski, A. Fanciulli, S.R. Raj et al. // Nature Reviews Cardiology. 2024. № 2. DOI: 10.1038/s41569-023-00962-3.

- Porges S.W. Polyvagal Theory: A biobehavioral journey to sociality // Comprehensive Psycho-neuroendocrinology. 2021. № 7. ID art. 100069. DOI: 10.1016/j.cpnec.2021.100069.

- Does heart rate variability predict better executive functioning? A systematic review and meta-analysis / V. Magnon, G.T. Vallet, A. Benson et al. // Cortex. 2022. № 155. P. 218–236. DOI: 10.1016/j.cortex.2022.07.008.

- Inter-Individual Differences in Heart Rate Variability Are Associated with Inter-Individual Dif-ferences in Mind-Reading / A. Lischke, D. Lemke, J. Neubert et al. // Scientific Reports. 2017. Vol. 7, № 1. P. 1557.

- May the Best Joint-Actions Win: Physiological Linkage During Competition / M.E. Vanutelli, L. Gatti, L. Angioletti et al. // Applied Psychophysiology and Biofeedback. 2018. № 43(3). P. 227–237. DOI: 10.1007/s10484-018-9402-8.