Взаимосвязь эмоциональной компетентности и психологического здоровья

Автор: Степнова Алина Павловна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психолого-педагогическая коррекция состояний

Статья в выпуске: 2 (45), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется взаимосвязь эмоциональной компетентности и психологического здоровья. Автор предлагает структурно-функциональную модель эмоциональной компетентности и обосновывает актуальность проблемы ее развития уже в начальной школе. На теоретическом и эмпирическом уровнях исследования автором доказана взаимосвязь эмоциональной компетентности и психологического здоровья.

Эмоции, эмоциональный интеллект, эмоциональная компетентность, компетентностный подход, психологическое здоровье

Короткий адрес: https://sciup.org/14989060

IDR: 14989060 | УДК: 159.9

Текст научной статьи Взаимосвязь эмоциональной компетентности и психологического здоровья

Проблема единства и взаимосвязи эмоциональных, познавательных и интеллектуальных процессов еще с древности интересовала ученых1. Многими авторами отмечалось влияние эмоций на ассоциативные процессы, восприятие, внимание, память и т. д. Таким образом, эмоции не просто связаны с познавательными процессами, но, по мнению многих авторов, являются их обязательными регуляторными компонентами. Активно также изучалось влияние эмоций на деятельность2.

Hо в самой большой степени внимание исследователей всегда привлекала взаимосвязь эмоций и интеллек-та3. В ряде современных теорий эмоция рассматривается как особый тип знания: о том, что эмоции не просто влияют на мышление, но являются обязательным его компонентом, говорили Б. И. Додонов, Ю. М. Виноградов, В. К. Вилюнас и др.4

Попытки исследования эмоциональной сферы и сферы человеческих отношений при помощи традиционно используемой для трактовки интеллектуальной и познавательной деятельности методологии привели к выделению нового, особого типа интеллекта – эмоционального. Впервые обозначение EQ – emotional quotinent, коэффициент эмоциональности, по аналогии с IQ – коэффициентом интеллекта – ввел в 1985 г. клинический физиолог Рувен Бар-Он5. Множество точек зрения на понятие эмоционального интеллекта6 потребовало уточнений и перестало устраивать исследователей в качестве показателя критериев развития эмоциональной сферы индивида. Было выделено понятие эмоциональной компетентности.

Чтобы рассмотреть данное понятие, необходимо сначала определиться с содержанием понятия «компетентность». В переводе с латинского “competentia” означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом, следовательно, компетентный в определенной области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней7. Компетентность определяется как непрерывный процесс обретения и обобщения навыков, необходимых для достижения высокого уровня мастерства в определенной сфере жизнедеятельности8.

В современной психологической литературе понятие компетентности употребляется как характеристика поведения, доминирующая форма активности личности, актуальный уровень владения чем-либо. В научной литературе в понятие компетентности включается помимо общей совокупности знаний еще и знание возможных последствий конкретного способа воздействия, уровень умения и опыт практического использования знаний. Основным, общим, и это характеризует точку зрения различных авторов, является то, что знания человека выступают как бы потенциалом, научно-практическим багажом, которым он располагает, но привести их в действие могут лишь дополнительные факторы. Значит, компетентность – это не только наличие знаний и опыта, но и умение распорядиться ими при исполнении своих функций.

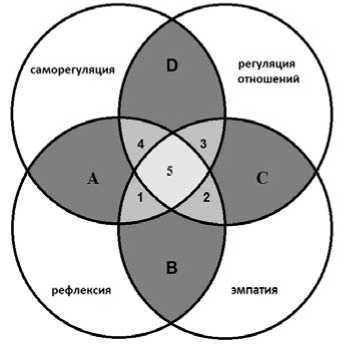

Разработка феномена компетентности привела к выделению самых разнообразных ее видов: персональной, социально-психологической, коммуникативной, психологической, аутопсихологической и т. д. Термин «эмоциональная компетентность» возник сравнительно недавно, но в настоящее время исследователями предложено множество различающихся трактовок данного понятия9. Большинство отдельных навыков, умений и способностей, входящих в состав эмоциональной компетентности, можно отнести к одному или сразу нескольким ее структурным компонентам (рис.) .

Таким образом, эмоциональная компетентность понимается как система интер- и интраперсональных эмоциональных способностей, основными функциями которой являются управление эмоционально-волевой сферой собственной личности и влияние на эмоциональное состояние других людей. Эмоциональная, как и любая другая компетентность, непрерывно изменяется в ходе онтогенеза10.

Рис. 1 . Модель эмоциональной компетентности:

A – способность приведения своих эмоциональных проявлений в соответствие с культурными установками; B – распознавание актуальных эмоций (собственных – по физическому состоянию и внутреннему сигналу, эмоций другого человека – по вербальному и невербальному поведению); C – экспрессивность; способность к эффективному межличностному взаимодействию; D – умение управлять эмоциями (справляться с собственными эмоциями и регулировать эмоциональное взаимодействие с другими людьми) с помощью вербальных и невербальных средств; 1 – овладение культурными стереотипами проявлений эмоций; 2 – способность к урегулированию межличностных конфликтов; 3 – овладение эмоциональным словарем; способность вызывать необходимую в конкретной ситуации эмоцию; 4 – умение вербально и невербально выражать актуальные эмоции, способность определить источник возникновения эмоции и последствия ее развития; 5 – интегральные способности в составе эмоциональной компетентности: способность выражать чувства и способность справляться с эмоциональными стрессами.

Развитие эмоциональной компетентности представляет собой весьма актуальную задачу. В настоящее время считается, что одним из основных факторов жизненных достижений является не столько интеллектуальные, сколько эмоциональные способности и социальные на-выки11: эффективная эмоционально-волевая саморегуляция, умение вести диалог, высокая самооценка, умение как работать в команде, так и принимать самостоятельные решения, инициативность, психологическая устойчивость и жизнеспособность при наличии внешних стрессоров и др. Высокий уровень эмоциональной компетентности также является одним из важнейших факторов сохранения психологического здоровья личности.

Согласно современным научным исследованиям, психологическое здоровье представляет собой процесс и результат нормального развития субъективной реальности в пределах индивидуальной жизни. Все исследователи выделяют следующие ключевые характеристики психологического здоровья: стрессоустойчи-вость, баланс (гармония) и духовность12. Hебезынте-ресен также тот факт, что психологическое здоровье препятствует утомлению, связанному с умственным трудом. М. М. Хананашвили, рассматривая умственную деятельность, выдвинул понятие информационного невроза. Среди этиологических факторов, обусловливающих развитие неврозов, автор особо выделяет информационную перегрузку мозга13. М. Вейн идет еще дальше и полагает причиной невроза непосредственно воздействие информации14.

Образовательная среда в настоящее время отличается информационной перегруженностью; поступление в школу – само по себе стрессогенное событие, не способствующее сохранению психологического здоровья, а процесс обучения буквально перенасыщен психотравмирующими факторами. Таким образом, развитие эмоциональной компетентности уже в начальной школе способствует более успешной адаптации к условиям обучения, а значит и сохранению психологического здоровья будущих специалистов. Однако существуют определенные противоречия между актуальностью поддержания и укрепления психологического здоровья в школе и дезорганизующим влиянием условий школьного обучения на психологическое здоровье учащихся, а также между высокой социальной значимостью развития эмоциональной компетентности у школьников и недостаточной разработанностью теоретического и технологического обеспечения данного процесса. Поиск путей разрешения этих противоречий составил проблему нашего исследования, которая заключается в выявлении психолого-педагогических путей развития эмоциональной компетентности в условиях обучения.

Проведенный теоретический анализ позволил уточнить основные понятия, используемые в исследовании, и наметить эмпирическую область, соответствующую предмету исследования. В соответствии с проблемой и целью исследования было необходимо выявить уровень эмоциональной компетентности и психологического здоровья детей при обучении в начальной школе, повысить уровень эмоциональной компетентности учащихся и рассмотреть ee влияние на состояние психологического здоровья детей, а также выявить психолого-педагогические основания для построения программы повышения эмоциональной компетентности учащихся в начальной школе.

Феномен эмоциональной компетентности изучен в большей степени западной психологической наукой, чем отечественной, однако в целом исследования данного явления недостаточно представлены в теоретических и практических работах. В нашем исследовании при измерении уровня эмоциональной компетентности младших школьников нами применялась методика измерения уровня эмоциональной компетентности Г. В. Юсу-повой15 по той причине, что с ее помощью можно вы- явить выраженность всех базовых компонентов эмоциональной компетентности – рефлексии, эмпатии, саморегуляции и регуляции отношений. Для измерения уровня психологического здоровья мы подобрали методики согласно выделенным нами критериям психологического здоровья младших школьников. По логике исследования, методический инструментарий составили: проективные методики «Рисунок несуществующего животного» (М. З. Дукаревич) и «Лесенка» (Г. В. Щур) – на измерение эмоционального благополучия, самооценки и уровня притязаний соответственно; карта наблюдения Д. Стотта, определяющая степень и характер нарушений адаптации к школе; методика Б. Филипса, предназначенная для исследования уровня и характера тревожности, связанной со школой.

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе школы № 97 г. Омска. Bсего было обследовано 132 учащихся 1–3 классов от 8 до 10 лет (средний возраст – 8,5 лет), из них 65 мальчиков и 67 девочек. Исследование велось в несколько этапов: на организационном этапе осуществлялись планирование исследования и подбор инструментария, на диагностическом – изме-рeние уровня эмоциональной компетентности и психологического здоровья младших школьников, на экспериментальном этапе проводилась коррекционная работа по повышению уровня эмоциональной компетентности младших школьников (предварительно были выделены контрольная и экспериментальная группы). Завершила работу повторная диагностика. Были получены следующие результаты.

Из таблицы 1 видно, что параметры эмоциональной компетентности в контрольной и экспериментальной группе значительно различаются. Так, наибольшие различия в группах зафиксированы по таким показателям, как саморегуляция, регуляция отношений, общий индекс эмоциональной компетентности, поведенческий и интерперсональный компоненты. Можно сделать вывод, что проведенная нами работа по развитию эмоциональной компетентности наиболее сильно повлияла на те ее стороны, которые выражают отношение ребенка к миру, на его поведение в процессе обучения и взаимоотношения. У младших школьников усилился также регулятивный аспект поведения, что отражает онтогенетические нормы развития психики в данном возрасте.

Результаты показателей эмоциональной компетентности у младших школьников (контрольная, экспериментальная группы) после проведения эксперимента

Таблица 1

|

Параметры эмоциональной комп етентности |

Контрольная группа |

Эксперим ентальная групп а |

Критерий Mанна-Уитни |

|||

|

среднее значение |

статистическое отклонение |

среднее значение |

статистическое отклонение |

значимость |

критерий |

|

|

Саморегуляция |

25,06 |

6,43 |

30,01 |

6,59 |

0,055 |

2687 |

|

Регуляция отношений |

24,73 |

6,42 |

29,12 |

6,50 |

0,052 |

2615 |

|

Рефлексия |

17,47 |

4,49 |

20,31 |

4,70 |

0,975 |

2530 |

|

Эмпатия |

15,28 |

4,87 |

18,43 |

5,02 |

0,220 |

2660 |

|

Общий уровень эмоциональной компетентности |

80,88 |

11,47 |

92,81 |

11,56 |

0,018 |

2972 |

|

Поведенческий компонент |

54,47 |

9,65 |

60,70 |

9,88 |

0,050 |

2530 |

|

Когнитивный компонент |

28,25 |

5,70 |

30,02 |

6,01 |

0,177 |

2666 |

|

Интраперсональный комп онент |

38,56 |

9,22 |

41,04 |

9,14 |

0,818 |

2972 |

|

Интерперсональный комп онент |

39,33 |

7,58 |

45,05 |

9,01 |

0,057 |

2348 |

Согласно табл. 2, наиболее значимые различия в контрольной и экспериментальной группах по выраженности параметров психологического здоровья были получены по следующим показателям: тревожность в ситуации проверки знаний; боязнь не соответствовать ожиданиям окружающих; проблемы и страхи в отношениях с учителями; эмоциональная неустойчивость и напряженность, а также по уровню притязаний. В связи с ведущей ролью учебной деятельности и значимостью педагога в младшем школьном возрасте логично было бы ожидать, что тревожность по отношению к отметкам и отношению учителя будет выше, чем другие виды тревожности. Исходя из вышесказанного, логично также, что в контрольной группе по сравнению с экспериментальной повышен уровень боязни несоответствия ожиданиям окружающих; хотя при этом нет значимых различий по параметру самооценки, но наблюдаются различия в группах по такому параметру, как уровень притязаний. Тем самым очевидно, что в процессе развития эмоциональной компетентности уровень притязаний достигает большей сбалансированности; мы склонны объяснять это тем, что он связан в большей степени, чем самооценка, с учебной деятельностью, поэтому в ходе развития эмоциональной компетентности младших школьников непроизвольно прорабатывается проблема заниженности требований к успешности. Вполне ожидаемы статистически значимые различия по параметрам эмоциональной неустойчивости и напряженности, так как в ходе экспериментальной работы происходило активное развитие интегральной характеристики эмоциональной компетентности – стрессоустойчивости.

Статистическая обработка результатов исследования также заключалась в корреляционном и факторном анализе первичных данных. Поскольку результаты по всем методикам представлены в интервальной шкале и имеют распределение, приближенное к нормальному, то для выявления связи между показателями мы использовали коэффициент линейной корреляции Пирсона (r). В ходе данного анализа осуществлялся поиск связи между всеми переменными.

Факторный анализ – это статистический метод обработки данных, он используется для сокращения числа переменных и определения структуры взаимосвязей между ними. В один фактор объединяются переменные, сильно коррелирующие между собой, поэтому материалом для данного метода служат корреляционные связи. Математическая обработка осуществлялась с помощью статистического пакета SPSS. 16.0.

Корреляционный анализ показал следующие положительные взаимосвязи на значимых уровнях:

-

1) между показателем общего уровня тревожности и регуляцией отношений. Таким образом, чем выше уровень тревожности младшего школьного возраста, тем выше его способности к регуляции отношений в группе. Эту взаимосвязь можно объяснить тем, что тревожные дети очень уязвимы, чувствительны, сильно переживают по поводу межличностных взаимоотношений, а следовательно, уделяют им значительное внимание;

-

2) между показателями эмпатии и избегания контактов с людьми, ухода в себя. Эта взаимосвязь парадоксальна лишь на первый взгляд. Достаточно вспомнить, что в младшем школьном возрасте ведущей является учебная деятельность, а отношения носят весьма поверхностный характер. В такой атмосфере неуютно тонко чувствующим детям с высоким уровнем эмпатии; им комфортнее в условиях близких отношений, глубокой дружбы. Поэтому они «закрываются» от сверстников и учителей;

-

3) между уровнем поведенческого компонента эмоциональной компетентности и общим уровнем тревожности. Данная взаимосвязь объясняется практически теми же причинами, что и первая корреляция, поскольку в поведенческий компонент эмоциональной компетентности входят регуляция отношений и саморегуляция. Остается только добавить, что тревожные дети старательно следят за своим поведением «на людях», боятся что-то сделать не так, возможно, поэтому у детей с высоким уровнем тревожности высоки также показатели уровня саморегуляции поведения;

-

4) между показателями интерперсонального компонента эмоциональной компетентности и общим уровнем

Таблица 2

Показатели психологического здоровья у младших школьников после проведения эксперимента

Критерии психологического здоровья

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Критерий Манна-Уитни

среднее значение

статистическое отклонение

среднее значение

статистическое отклонение

значимость

критери й

Переживание социального стресса

10,05

6,22

8,05

6,40

0,857

2412

Фрустрация потребности в достижение успеха

13,00

7,15

10,16

6,40

0,923

2350

Страх самовыражения

4,02

2,12

3,58

1,14

0,450

2006

Страх ситуации проверки знаний

5,58

2,22

4,27

2,17

0,062

2852

Страх не соответствовать ожиданиям окружа ющих

4,50

2,12

3,81

1,17

0,022

2530

Hизкая физиологическая сопротивляемость стрессу

4,62

2,02

3,90

2,04

0,432

2622

Проблемы и страхи в отношениях с учителями

7,68

3,51

5,23

3,01

0,082

2482

Эмоциональная неустойчивость

8,40

1,73

6,38

1,52

0,057

2488

Эмоциональная напряженность

8,99

1,12

5,94

1,25

0,024

2568

Эмоциональная лабильность

9,08

0,99

6,59

1,50

0,242

2352

Самооценка

4,22

2,02

3,62

1,22

0,450

2006

Уровень притязаний

4,80

2,12

3,00

2,22

0,042

2622

тревожности. В интерперсональный компонент эмоциональной компетентности входят рефлексия и саморегуляция, поэтому данную взаимосвязь мы полагаем неожиданным результатом. Очевидно, что человек с развитой рефлексией и саморегуляцией поведения должен иметь низкие показатели тревожности. Однако в данном исследовании это не так. Мы можем только предположить, что указанных условий недостаточно и требуется развитие еще и интраперсонального компонента эмоциональной компетентности. В любом случае найденная закономерность – материал для дальнейших углубленных исследований.

Анализируя полученные корреляционные связи, можно сказать, что психологическое здоровье (главным показателем которого в младшем школьном возрасте является уровень тревожности, как было указано ранее) и всеми компонентами эмоциональной компетентности существует статистически значимая взаимосвязь. Таким образом, поставленная нами гипотеза экспериментально подтвердилась.

На основании факторного анализа были выделены по три фактора до и после проведения опытно-экспериментальной работы (табл. 3).

Первый фактор составляют такие параметры, как саморегуляция, рефлексия, уровень эмоциональной компетентности в целом, поведенческий и интрапер-сональный блоки эмоциональной компетентности. Фактор был условно назван нами «Интраперсональ-ная эмоциональность».

В состав второго фактора вошли регуляция отношений, рефлексия, уровень эмоциональной компетентности в целом, а также ее поведенческий и интерперсональный компоненты. Данный фактор мы условно обозначили как «Интегративная эмоциональность», поскольку он включает практически все основные эмоциональные способности и навыки.

Третий фактор, выделенный нами по итогам превентивного исследования, включает в себя эмпатию, общий уровень эмоциональной компетентности, а также когнитивный и интерперсональный ее блоки. Поэтому мы полагаем целесообразным обозначить данный фактор как «Интерперсональная эмоциональность».

Перейдем к факторам, полученным нами после эксперимента. Первый из них включает саморегуляцию, общий уровень эмоциональной компетентности, а также ее поведенческий и интраперсональный блоки. В связи с этим фактор можно обозначить как «Интраперсо-нальная эмоциональность».

В состав второго фактора, выделенного после проведения опытно-экспериментальной работы, вош- ли: регуляция отношений, общий уровень эмоциональной компетентности, а также ее поведенческий и интерперсональный блоки. Данный фактор также обозначается как «Интегративная эмоциональность», поскольку по составу он практически идентичен второму фактору среди тех, которые были выделены до проведения эксперимента.

Третий фактор включает в себя рефлексию, эмпатию и когнитивный блок эмоциональной компетентности. Вследствие чего естественным образом может быть обозначен как «Интраперсональная эмоциональность».

Подводя итог, отметим, что в ходе факторного анализа были выделены три основных фактора влияния на уровень психологического здоровья детей – интерперсональная, интраперсональная и интегративная эмоциональность. Факторы практически совпадают по составляющим, а также (табл. 3) по факторному весу и проценту покрываемых корреляций. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на психологическое здоровье оказывают влияние все эмоциональные способности и навыки, входящие в состав эмоциональной компетентности.

Проведенное нами исследование показало наличие актуальной проблемы сохранения психологического здоровья у школьников в младших классах, вследствие чего мы полагаем актуальной проблему развития эмоциональной компетентности детей. В условиях негативной тенденции сокращения объема психологической работы в школах особенно остро встают проблемы психологического и эмоционального благополучия школьников в условиях обучения. Школа, по сути, место, где ребенок не только накапливает знания и учится мыслить, но и приобретает умение включаться в коллектив, справляться с трудностями, регулировать свое поведение. Задача педагогов, психологов, родителей – не пускать этот процесс на самотек, а контролировать и направлять его. Мы полaгaем актуальным применение нашей программы в общеобразовательном процессе, особенно в школах инновационного типа.

-

1 Аристотель. Соч. : в 4 т. / ред. В. Ф. Асмус. М., 1976. Т. 1. 550 с. ; Декарт Р. Соч. : в 2 т. / пер. с лат. и франц. ; сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова. М., 1989. Т. I. 654 с. ; Спиноза Б. Соч. / пер. А. И. Рубин, Я. М. Боровский, Н. А. Иванцов. Калиниград, 2005. 432 с.

-

2 Леонтьев А. Н. Потребности, эмоции, мотивы : конспект лекций. М., 1971. 198 с. ; Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. М., 1976. 143 с.

-

3 Salovey P. & Meyer M. (1990/1998). Emotional Intelligence. In: J. Jenkins, K. Oatley, N. Stein (eds.), Human Emotions.

Таблица 3

Описательная статистика для факторов, полученных в ходе опытно-экспериментальной работы

Название фактора

До проведения опытноэкспериментальной работы

После проведения опытноэкспериментальной работы

факторный вес

процент покрываемых корреляций

факторный вес

процент покрываемых корреляций

Интерперсональная эмоциональность

11,446

11,446

10,435

10,435

Интегративная эмоциональность

9,339

20,785

9,963

20,398

Интраперсональная эмоциональность

8,230

29,014

8,643

29,032

A Reader. (pp. 313–319). Malden, MA: Blackwell Publishers ; Shutte N. S., Malouff J. M., Hall L. E., Hageerty D. J., Cooper J. T., Golden C. J. & Dornheim L. Development and validation of a measure of emotional intelligence // Personality and Individual Differences. 1998. № 25. P. 167–177.

-

4 Вилюнас В. К. Указ. соч. ; Mayer J. D. & Salovey P. Personality moderates the effects of affect of cognition. In: J. Forgas & K. Fiedler (eds.), Affect, cognition, and social behavior. (pp. 87– 99). Toronto, 1988.

-

5 Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. М., 2005. С. 266–269.

-

6 Goleman D. Emotional intelligence. N.-Y., 1995. 512 p. ; Saarni C. The development of emotional competence. N.-Y., 1990 ; Shutte N. S., Malouff J. M., Hall L. E., Hageerty D. J., Cooper J. T., Golden C. J. & Dornheim L. Op. cit. P. 167–177.

-

7 Зинина Л. В., Меньшикова Н. П. Основы педагогического мастерства. Сер. Учебники, учебные пособия. Ростов н/Д, 2003. 288 с.

-

8 Субетто А. И. Квалиметрия федеральной системы образования, стандарты нового поколения и рынок // Квалиметрия человека и образования. Методология и практика : 9-й симп. М., 2000. Кн. 1. С. 20–33.

-

9 Goleman D. Op. cit. ; Бреслав Г. М. Психология эмоций. М., 2004. 544 с.

-

10 Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследования феномена // Вопросы психологии. 2006. № 3. С. 78–86 ; Goleman D. Op. cit.

-

11 Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э. Указ. соч. С. 266–269 ; Goleman D. Op. cit.

-

12 Дубровина И. В. Руководство практического психолога: психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы. М., 1995. 168 с. ; Панкратов В. Н. Саморегуляция психического здоровья : практическое руководство. М., 2001. 352 с.

-

13 Хананашвили М. И. Информационные неврозы и сердечно-сосудистая патология // Вестн. АМН СССР. 1975. Вып. 8. С. 19–25.

-

14 Вейн А. М. Нарушения сна и бодрствования. М., 1974. 383 с.

-

15 Юсупова Г. В. Состав и измерение эмоциональной компетентности : дис. … канд. психол. наук. Казань, 2006. 166 с.

Список литературы Взаимосвязь эмоциональной компетентности и психологического здоровья

- Аристотель. Соч.: в 4т./ред. В.Ф. Асмус. М., 1976. Т.1. 550с.

- Декарт Р. Соч.: в 2 т./пер. с лат. и франц.; сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова. М., 1989. Т. I. 654 с.

- Спиноза Б. Соч./пер. А. И. Рубин, Я. М. Боровский, Н. А. Иванцов. Калиниград, 2005. 432 с.

- Леонтьев А. Н. Потребности, эмоции, мотивы: конспект лекций. М., 1971. 198 с.

- Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. М., 1976. 143 с.

- Salovey P. & Meyer M.(1990/1998). Emotional Intelligence. In: J. Jenkins, K. Oatley, N. Stein (eds.), Human Emotions. A Reader. (pp. 313-319). Malden, MA: Blackwell Publishers

- Shutte N. S., Malouff J. M., Hall L. E., Hageerty D. J., Cooper J. T., Golden C. J. & Dornheim L. Development and validation of a measure of emotional intelligence//Personality and Individual Differences. 1998. № 25. P. 167-177.

- Mayer J. D. & Salovey P. Personality moderates the effects of affect of cognition. In: J. Forgas & K. Fiedler (eds.), Affect, cognition, and social behavior. (pp. 8799). Toronto, 1988.

- Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. М., 2005. С. 266-269.

- Goleman D. Emotional intelligence. N.-Y., 1995. 512 p.

- Saarni C. The development ofemotional competence. N.-Y., 1990

- Зинина Л. В., Меньшикова Н. П. Основы педагогического мастерства. Сер. Учебники, учебные пособия. Ростов н/Д, 2003. 288 с.

- Субетто А. И. Квалиметрия федеральной системы образования, стандарты нового поколения и рынок//Квалиметрия человека и образования. Методология и практика: 9-й симп. М., 2000. Кн. 1. С. 20-33.

- Бреслав Г. М. Психология эмоций. М., 2004. 544 с.

- Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследования феномена//Вопросы психологии. 2006. № 3. С. 78-86

- Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э. Указ. соч. С. 266-269

- Дубровина И. В. Руководство практического психолога: психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы. М., 1995. 168 с.

- Панкратов В. Н. Саморегуляция психического здоровья: практическое руководство. М., 2001. 352 с.

- Хананашвили М. И. Информационные неврозы и сердечно-сосудистая патология//Вестн. АМН СССР. 1975. Вып. 8. С. 19-25.

- Вейн А. М. Нарушения сна и бодрствования. М., 1974. 383 с.

- Юсупова Г. В. Состав и измерение эмоциональной компетентности: дис.... канд. психол. наук. Казань, 2006. 166 с.