Взаимосвязь между параметрами стабильности и адаптивности сортов

Автор: Дьяков А.Б., Трунова М.В.

Статья в выпуске: 1 (142-143), 2010 года.

Бесплатный доступ

В связи с различными, нередко прямо противоположными представлениями авторов разных публика-ций о том, мерой каких биологических свойств генотипов являются их оценки коэффициентами регрессии урожаев на индексы среды bi, изучены причины варьирования этого параметра с использованием данных эко- логических сортоиспытаний сои. Экспериментально и теоретически доказано, что значение параметра bi i-того сорта практически полностью определяется величиной стандартного отклонения оценок его урожайности вследствие разных условий в опытах экологического сортоиспытания. Изучение зависимости величин пара-метра bi от индексов стрессоустойчивости сортов показало, что значения bi могут характеризовать различия генотипов не только по отзывчивости на благоприятные условия, но и по степени их устойчивости к стрессам.

Адаптивность, стабильность, отзывчивость, параметры оценок

Короткий адрес: https://sciup.org/142150936

IDR: 142150936

Текст научной статьи Взаимосвязь между параметрами стабильности и адаптивности сортов

Введение. Оценки урожайности сортов и гибридов растений зависят не только от потенциалов продуктивности генотипов, но и от условий внешней среды, в которых эти потенциалы реализуются. Поэтому изменчивость условий возделывания обусловливает ту или иную степень нестабильности оценок урожайности генотипов в соответствии с различиями их реакций на изменения внешних условий. Специфику таких реакций селекционер не может детально изучить по результатам предварительного и конкурсного сортоиспытаний (Бороевич, 1984, с. 327-328). Методы биометрической генетики не базируются на знании механизма взаимодействия генотип – среда, поэтому позволяют только измерять его проявления, но не способны обеспечить прогноз поведения генотипа в новых условиях (Аверьянова, Драгавцев, 1988).

Создаваемые сорта чаще оказываются невостребованными производством не из-за сниженного уровня потенциала продуктивности, а вследствие недостаточной экологической стабильности и адаптивности (Кадыров и др., 1984). Методы отборов на такие свойства в процессе селекции неэффективны, а рекордную адаптивность лучших сортов нельзя перенести в создаваемый сорт методом беккроссов (Крупнов, 1981; Кадыров и др. 1984). Для выявления степени стабильности и адаптивности созданных сортов проводятся их экологические испытания, по результатам которых вычисляются те или иные биометрические параметры, предложенные для оценки особенностей норм реакции генотипов на диапазон условий испытаний.

В соответствии с большим практическим значением определения стабильности и адаптивности предлагаемых производству сортов и гибридов постоянно увеличивается количество публикаций по этой теме, однако пропорционально возрастают различия как в принципах и методах оценок этих свойств, так и в биологической интерпретации значений вычисляемых параметров, что вызывает растерянность ученых при выборе методов оценок (Lin et al., 1986; Пешек и др., 1988). Даже в понятие «стабильность» часто вкладывается разный смысл, приводящий к путанице по этому вопросу в литературе, что особенно ясно выявляется при использовании разных способов количественного измерения стабильности (Одум, 1986, с. 65; Lin et al., 1986). Разная биологическая интерпретация одного и того же биометрического параметра также снижает эффективность его использования в селекции растений. Это можно показать даже на примере наиболее употребляемого параметра b i – коэффициента регрессии оценок урожайности x ij i-го генотипа на индексы среды x. j . K.W. Finlay и G.N. Wilkinson (1963) предложили этот коэффициент в качестве показателя адаптивности сорта, а S.A. Eberhart и W.A. Russell (1966) расценивали величину bi как параметр стабильности урожаев генотипа. В бывшем же СССР, а теперь в странах СНГ величины bi считают мерой пластичности генотипов (Пакудин, 1976; Пакудин, Лопатина, 1980; Комаров, Дубина, 1996; Сапега, 1997). Однако, если С. Бороевич (1984, с. 313) к числу пластичных относит сорта с b i <1,0, то в большем числе публикаций, например, в статье П.П. Литуна (1980), наоборот, высокопластичными считаются генотипы с b i >1,0, а в статье В.З. Пакудина и Л.М. Лопатиной (1980) в том же сборнике утверждается, что показателем высокой экологической пластичности генотипа является величина b i =1,0. Как и S.A. Eberhart и W.A. Russell (1966), многие зарубежные селекционеры, например D. Jowett (1972), считают оптимальным значение b i =1,0. После того, как академик Н.И. Вавилов (1966, с. 368, 433) определил показателем высокой пластичности сорта обширный размер ареала его возделывания, такой точки зрения придерживаются большинство отечественных селекционеров, в том числе академик В.С. Пустовойт (1966, с. 359), но сорт с показателем b i >1,0 не может быть высокопластичным в соответствии с определением этого понятия Н.И. Вавиловым. Академик П.П. Лукьяненко (1973, с. 116-117) считал показателем высокой пластичности способность сорта давать удовлетворительные урожаи в неблагоприятных условиях, а этому соответствуют величины bi<1,0.

Во многих публикациях значения bi>1,0 расцениваются как показатель хорошей отзывчивости генотипа на благоприятные условия, как характеристика сорта интенсивного типа (Пакудин, 1976; Стельмах, 1976; Вольф, Литун, 1978; Лещенко, Михайлов, 1978; Фукс, 1980; Сапега, 1997). В.Г. Вольф и П.П. Литун (1978) расценивают сорта с b i <1 как малоперспективные из-за слабой отзывчивости на комфортные условия. Однако A.A. Rosielle и J. Hamblin (1981) показали, что по величинам b i <1,0 можно идентифицировать генотипы, высоко толерантные к стрессам.

Хотя S.A. Eberhart и W.A. Russell (1966) считали величину параметра b i показателем степени стабильности генотипа, C.S. Lin с соавторами (1986), H.C. Becker и J. Leon (1988), И. Пешек и др. (1988) утверждают, что средовая дисперсия S i 2 (или стандартное отклонение S i ) является теоретически более обоснованным показателем стабильности, но она мало пригодна для селекционеров, которые связывают стабильность этого типа с низкой урожайностью. По мнению этих авторов, при селекции растений на стабильно высокую урожайность эффективней использовать коэффициент регрессии на индексы среды bi, который они относят к принципиально иной группе параметров.

Полагая, что углубленное понимание сути принципиальных различий показателей S i и b i позволит корректней использовать их при оценках генотипов, мы изучили характер связи между этими параметрами по данным экологических сортоиспытаний сои. Поскольку известно, что адаптивность сортов сои к климату юга России определяется их устойчивостью к летним засухам, результаты изучения по тем же данным связи между индексами засухоустойчивости сортов и их оценками коэффициентами регрессии на индексы среды должны были показать, возможна ли оценка адаптивности генотипов величинами параметра b i и в какой мере этот параметр является показателем отзывчивости сорта на благоприятные условия возделывания.

Материал и методы. Объектами исследования служили 2 набора южнороссийских сортов сои, экологические испытания которых проводили на центральной экспериментальной базе ВНИИ масличных культур (г. Краснодар). 6 сортов разной продолжительности вегетации изучали 7 лет – с 1999 по 2005 гг., а испытания 12 сортов четырёх периодов её селекции продолжались 9 лет – с 2001 по 2009 гг. Опыты закладывали в 4-кратной повторности на делянках с защитными рядами и учетной площадью 6,75 м2. Биометрическому анализу подвергали результаты оценок урожайности сортов. Экологические стандартные отклонения, коэффициенты корреляции и регрессии вычисляли общепринятыми методами. Индекс (коэффициент) засухоустойчивости определяли как выраженное в процентах отношение оценок урожайности сортов в условиях засухи к величинам их урожаев при хорошей влагообеспеченности, как это принято в исследованиях разных авторов (Vidal et al., 1981; Sagar et al., 1984; Мамонов, Ким, 1986). При этих вычислениях усредняли оценки урожайности каждого сорта за 3 наименее урожайных года и за 3 благополучных года.

Результаты и обсуждение. Обработка данных сортоиспытания 2001-2009 гг. выявила очень высокую зависимость оценок урожайности генотипов сои от индексов среды (табл. 1). У большинства изученных сортов эта связь выражалась значениями коэффициентов корреляции от r i =0,98 до r i =0,99. Однако степень изменения продуктивности тех же сортов с увеличением индексов среды варьировала в большей мере от b i =0,86 до b i =1,22. Ещё более значительной оказалась наследственная изменчивость индекса засухоустойчивости, величина которого составила в среднем 18,2 % у созданных в период 1959-1972 гг. сортов, отличающихся позднеспелостью и избыточной площадью листьев; 25,6 % у сортов сои довоенной селекции; 28,0 % у более скороспелых сортов, созданных с 1976 по 1987 годы, и 36,8 % у сортов последнего периода селекции, когда особое внимание уделялось повышению стабильности урожаев в разные по количеству осадков годы. Средние оценки нес т абильно с ти урожа е в за годы испытаний у сортов тех же периодов селекции составили s i=1,27, s i=1,25, s i=1,06 и s i=1,10. Это свидетельствует о том, что устойчивость к дефициту влаги и стабильность урожаев сои может быть повышена селекцией в двух направлениях. Сокращением длительности вегетации можно повысить вероятность избежания июльско-августовских засух, но у скороспелых сортов снижен потенциал урожайности, реализующийся в благоприятные годы. Отбор же на истинную засухоустойчивость позволяет сочетать этот признак с высоким потенциалом урожайности.

Таблица 1 – Параметры стабильности, устойчивости и потенциала урожайности сортов сои, вычисленные по данным экологического испытания 2001-2009 гг.

г. Краснодар

|

Сорт |

Год создания |

Стандартное отклонение, S i |

Коэффициенты связи урожаев с индексами среды |

Индекс засу-хоустойчи-вости, % |

Средний урожай семян за 3 благоприятных года, т/га |

|

|

корреляции, r i |

регрессии, b i |

|||||

|

Кубанская 276 |

1937 |

1,19 |

0,987* |

1,02 |

26,6 |

3,49 |

|

Кубанская 4958 |

1939 |

1,40 |

0,992* |

1,22 |

22,5 |

4,05 |

|

ВНИИМК 9186 |

1942 |

1,16 |

0,992* |

0,99 |

27,8 |

3,42 |

|

ВНИИСК 7 |

1959 |

1,26 |

0,986* |

1,09 |

18,7 |

3,37 |

|

Комсомолка |

1965 |

1,33 |

0,978* |

1,14 |

12,0 |

3,59 |

|

ВНИИМК 8 |

1972 |

1,22 |

0,984* |

1,05 |

23,9 |

3,60 |

|

Кубань |

1976 |

1,13 |

0,990* |

0,97 |

24,0 |

3,13 |

|

ВНИИМК 3895 |

1981 |

1,02 |

0,996* |

0,86 |

31,6 |

3,13 |

|

ВНИИМК 20 |

1987 |

1,04 |

0,990* |

0,89 |

28,5 |

3,02 |

|

Лань |

1993 |

1,13 |

0,982* |

0,95 |

29,3 |

3,35 |

|

Вилана |

1996 |

1,05 |

0,981* |

0,90 |

42,3 |

3,68 |

|

Рента |

2000 |

1,12 |

0,957* |

0,92 |

38,9 |

3,60 |

Примечание: коэффициенты корреляции переходят уровни существенности * – 0,1 %-ный

Сорта сои экологического испытания 1999-2005 гг. в большей степени различались по продолжительности вегетационных периодов. В число этих сортов был включен также самый адаптивный к климату юга России сорт Вилана. Поэтому действие этих двух факторов, влияющих на засухоустойчивость и потенциал урожайности, по данным этого испытания, проявилось в ещё большей мере (табл. 2). Кроме того, обнаружилось, что при наибольшей скороспелости снижается коэффициент корреляции ri оценок урожайности сорта с индексами среды вследствие несовпадения по времени критических периодов формирования урожая семян сортов, значительно различающихся по продолжительности вегетации. С увеличением числа дней от всходов до созревания значения параметра bi возросли вдвое. Такая же тенденция была обнаружена при экологических испытаниях различающихся по длительности вегетации 14 сортов и линий сои в более благоприятных условиях штата Айова США (Walker, Fehr, 1978).

Таблица 2 — Параметры стабильности, устойчивости и потенциала урожайности сортов сои, вычисленные по данным экологического испытания 1999-2005 гг.

г. Краснодар

|

Сорт |

Дней от всходов до созревания |

Стандартное отклонение, Si |

Коэффициенты связи урожаев с индексами среды |

Индекс засухоустойчивости, % |

Средний урожай семян за 3 благоприятных года, т/га |

|

|

корреляции, ri |

регрессии, bi |

|||||

|

Юг 30 |

95 |

0,70 |

0,882+ |

0,64 |

61,2 |

2,42 |

|

Быстрица 2 |

105 |

0,76 |

0,951* |

0,75 |

54,7 |

2,65 |

|

Руно |

106 |

1,00 |

0,986* |

1,03 |

47,7 |

3,04 |

|

Вилана |

116 |

1,11 |

0,985* |

1,14 |

48,1 |

3,76 |

|

Астра |

120 |

1,21 |

0,963* |

1,22 |

33,0 |

3,54 |

|

Лань |

117 |

1,18 |

0,980* |

1,21 |

38,0 |

3,63 |

Примечание: коэффициенты корреляции переходят уровни существенности + – 2 %-ный; * – 0,1 %-ный

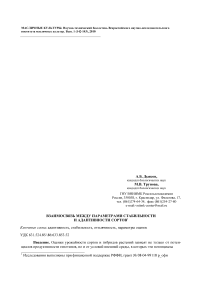

Сложившемуся в специальной литературе представлению о принципиальном отличии от параметра b i и меньшей ценности для селекционеров показателей экологической вариабельности оценок урожайности генотипов Si2 или Si противоречат данные, приведенные в таблицах 1 и 2. И в том, и в другом случаях даже при беглом взгляде обнаруживается явная связь между величинами стандартных отклонений S i и коэффициентов регрессии на индексы среды b i . Оцененная коэффициентами корреляции, эта связь оказалась положительной и очень высокой: r=0,994 для испытаний 2001-2009 гг. и r=0,996 для опытов 1999-2005 гг. (значительно переходят 0,1 %-ный уровень существенности). Регрессионный анализ показал, что эта зависимость описывается уравнениями прямой линии, проходящей вблизи начала координат (рис. 1).

0,6 0,8 1

1,2 1,4 1,6

Параметр S i

Рисунок 1 – Регрессии значений параметра b i сортов сои на средовые стандартные отклонения оценок их урожайности S i по данным испытаний 1999-2005 гг. (•) и 2001-2009 гг. (×)

Важно выяснить, является ли обнаруженная зависимость (рис. 1) только особенностью данных наших испытаний сортов сои или в её основе лежит фундаментальная причина. С этой целью рассмотрим общую формулу вычисления коэффициента регрессии (Рокицкий, 1973, с. 151):

by/x = r Sy , Sx где by/x – коэффициент регрессии y на x; r – коэффициент корреляции между величинами y и x; Sy и Sx – стандартные отклонения величин y и x соответственно. При вычислениях параметра bi i-го сорта ri есть корреляция между величинами его урожаев и индексами среды; Sy есть Si урожаев этого сорта, а Sx – стандартное отклонение индексов среды x.j от центральной средней х.., поэтому Sx одинаково для всех генотипов одной серии испытания, т.е. для них Sx = const. Поэтому различия этих генотипов по значениям bi обусловлены только величинами Si и ri. Судя по величинам коэффициентов корреляции между Si и bi и по распределениям точек на графике (см. рис. 1), изменчивость bi определяется в основном вариацией значений Si, хотя коэффициенты корреляции ri между урожаями i-го сорта и индексами среды варьировали от ri=0,882 до ri=0,986 в испытании 1999-2005 гг. и от ri=0,957 до ri=0,996 в испытании 2001-2009 гг. Из этого следует, что при таких диапазонах вариации ri, которые позволяют вычислять bi, их величины почти полностью определяются значениями средовых стандартных отклонений Si. Следовательно, S.A. Eberhart и W.A. Russell (1966) с полным основанием определили bi параметром стабильности, а все иные интерпретации биологического содержания этого параметра нельзя считать обоснованными. Однако у параметра bi есть преимущество по сравнению с использованием Si или Si2: с его помощью можно оценить различия генотипов по потенциалам урожайности и устойчивости к стрессам путем вычисления математических ожиданий их урожайности при максимальном и минимальном значениях индексов среды. Для таких вычислений недостаточно знать только оценку bi, необходимо еще определить среднюю по этой серии испытаний урожайность генотипа, а также значения индексов среды.

Во многих публикациях величина коэффициента регрессии оценок урожайности i-го генотипа на индексы среды b i расценивается как показатель степени отзывчивости этого генотипа на благоприятные условия возделывания. Однако R.M. Habgood (1977) писал, что одинаково правильно считать параметр bi индикатором нежелательной для селекционера восприимчивости генотипа к стрессам, если нет доказательств, что в конкретном испытании проявился положительный отклик на благоприятные условия. Например, нашими исследованиями (Дьяков и др., 1997) было установлено, что значения bi для оценок урожайности гибридов и сортов подсолнечника тесно коррелировали с показателями степени восприимчивости их растений к поражению фомопсисом. Поскольку причиной наследственных различий по адаптивности является в основном разнообразие генотипов по степени устойчивости к основным абиотическим и биотическим стрессам конкретного местообитания, величина параметра bi должна отражать степень адаптивности в тех случаях, когда регрессия оценок урожайности i-го генотипа на индексы среды обусловлена его реакцией на неодинаковую степень проявления стресс-фактора в разных опытах экологического сортоиспытания.

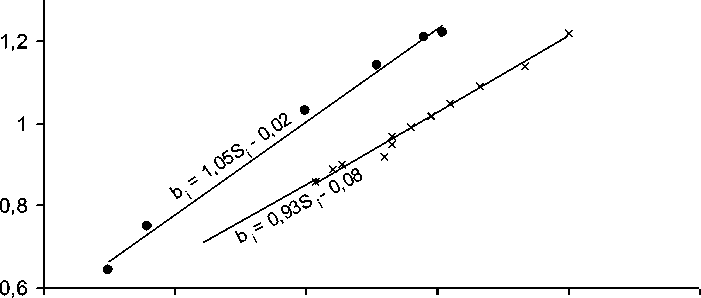

Исходя из того, что адаптивность сортов к климату юга России обусловлена степенью их устойчивости к засухам июля и августа, мы изучили характер регрессий величин параметра b i на индексы засухоустойчивости соответствующих сортов сои по данным таблиц 1 и 2. Эти зависимости оказались прямолинейными, отрицательными (рис. 2). Следовательно, в условиях данных сортоиспытаний сои важной причиной вариации значений bi являлись различия сортов по степени засухоустойчивости, а значит и по адаптивности к климату юга России. При этом оказалось, что точки сортов Вилана, Рента и Кубанская 4958 легли выше соответствующих линий регрессий. Обусловлено это высокими потенциалами урожайности этих сортов, реализующимися в благоприятные годы (см. табл. 1 и 2), что искажает оценки индексов засухоустойчивости, которые вычисляются как соотношение урожаев при засухах и в комфортных условиях.

Несмотря на то, что проведенный регрессионный анализ (рис. 2) выявил ограничение использования индекса засухоустойчивости, его результаты свидетельствуют о том, что при определенных условиях величина параметра b i может отражать степень адаптивности генотипа. А поскольку с параметром b i тесно коррелируют величины Si, их тоже можно использовать в таких ситуациях в качестве показателей степени адаптивности генотипа. Однако из приведенных в таблицах данных следует, что при этом сравнивать между собой можно только одинаковые по продолжительности вегетации генотипы.

0 10 20 30 40 50 60 70

Индекс засухоустойчивости, %

Рисунок 2 – Регрессии значений параметра b i сортов сои на индексы их засухоустойчивости по данным испытаний 1999-2005 гг. (•) и 2001-2009 гг. (×). Отклоняются от регрессий точки сортов Вилана (1), Рента (2) и Кубанская 4958 (3)

Выводы. 1. Доказана ошибочность представления о принципиальных различиях методов оценки взаимодействия генотип – среда величинами экологических стандартных отклонений S i и коэффициентов регрессии оценок урожайности на индексы среды b i .

-

2. Оба параметра можно использовать для оценки отзывчивости сортов, если установлено, что главной причиной средовой вариации урожаев в опытах экологического испытания являлась реакция генотипов на разные уровни благоприятности условий внешней среды.

-

3. Величинами параметров Si и bi можно оценивать степень адаптивности сортов, если основной причиной средовой вариации оценок урожайности в опытах была реакция генотипов на типичные для местообитания абиотические и биотические стрессы.

-

4. Индекс устойчивости к засухе (и другим стрессам) можно использовать лишь при сравнении генотипов с одинаковыми потенциалами урожайности, реализующимися в благоприятные годы.

-

5. Во всех ситуациях использования изученных параметров сравнивать между собой следует сорта одинаковой продолжительности вегетации.