Взаимосвязь преступности и социально-политических условий в обществе: российский опыт

Автор: Пещеров Георгий Иванович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Отечественный опыт

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

В процессе эволюционного развития человеческого общества преступность как негативное явление неразрывно сопровождала его, увеличиваясь в период смут (революции, перевороты и т.д.) и снижаясь в спокойные и мирные времена. По результатам исследования выявлено, что основные всплески преступности происходят в периоды социально-политических трансформаций (глубокие реформы в стране, революции, периоды социально-политических преобразований и др.); в условиях закономерной тенденции к гуманизации системы исполнения наказания в человеческом обществе; в условиях ухудшения социально-экономического положения населения страны и др. Актуальность исследования взаимосвязи преступности и социально-политических условий в российском обществе обусловлена ростом преступности в стране в связи с происшедшей социально-политической и экономической трансформацией общества и необходимостью выявления закономерностей ее изменения.

Динамика преступности, социальный климат в обществе, периоды социально-политической и экономической трансформации общества, консервативное и либеральное правление, развитие преступности

Короткий адрес: https://sciup.org/170191613

IDR: 170191613 | УДК: 34.03 | DOI: 10.31171/vlast.v30i1.8808

Текст научной статьи Взаимосвязь преступности и социально-политических условий в обществе: российский опыт

О бщеизвестен исторический факт, что уровень преступности в человеческом обществе – величина непостоянная, периодически меняющаяся в зависимости от факторов среды обитания. Происходящие социально-политические и экономические процессы в обществе достаточно динамичны, и их изменения напрямую отражаются и на росте преступности в стране. Поскольку снижение преступности и сохранение благоприятного социального климата в обществе для гармоничного развития личности и общества в целом – задача государственной важности, необходимо изучать как преступность в целом, так и факторы, влияющие на динамику преступности.

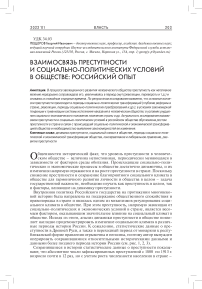

Внутренняя политика Российского государства на протяжении многовековой истории была направлена на поддержание общественного спокойствия и правопорядка в стране и являлась одним из механизмов регулирования социального климата в обществе. При этом преступность, напрямую зависящая от социально-политических и экономических условий в стране, является весомым фактором, оказывающим значительное влияние на социальный климат в обществе. Исходя из этого, анализ динамики преступности в обществе позволяет наглядно продемонстрировать изменение социального климата в различные периоды истории России. К сожалению, статистические данные о преступности в Древней Руси, а также в переходный период от монархии к республиканской форме правления отрывочны и неполны, поэтому автор вынужден оперировать сохранившимися относительными историческими данными и данными более позднего периода истории России (см. рис. 1, 2, 3).

Сохранившиеся в истории статистические данные о преступности показывают, что абсолютное число зафиксированных преступлений с 1800 по 1913 г. возросло почти в 12 раз, но с учетом роста численности населения в стране – всего в 3 раза1. При этом в исторический период до отмены крепостного права преступность имела тенденцию к снижению, а после 1861 г. – к повышению, что обусловливается кардинальным изменением социально-экономических и политических условий в стране, значительно осложнивших жизнедеятельность населения [Остроумов 1980: 15].

о о

и

X

годы

Рисунок 1. Динамика колебаний преступности по годам в Российской империи (1857–1865 гг.)

200000 180000 160000 140000 120000

ч 100000 > 80000

О 60000 40000 20000 0

Д^О /А /X- /V

^ ^ ^

годы

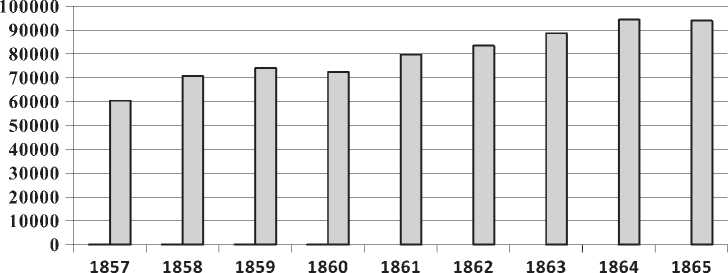

Рисунок 2. Динамика колебаний преступности по годам в Российской империи (1874–1912 гг.).

Индекс преступности в стране в данный период времени вырос почти в 3 раза, поскольку недовольный народ бунтовал и совершал различные пре-ступления2. В дальнейшем преступность непрерывно возрастала (с недолгой стабилизацией в 1890-е гг.), подчиняясь многочисленным факторам окружающей действительности. К одному из немаловажных факторов относится влияние личности правителя государства, политическая воля которого способна вершить судьбы многомиллионного народа, и которое может стать

1 2

определяющим в процессе поддержания благоприятного социального климата в стране.

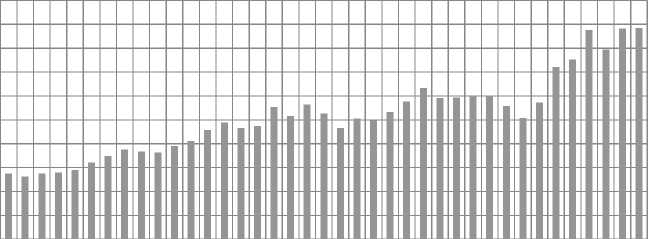

Рисунок 3 . Динамика колебаний преступности в разные периоды в СССР и России (1961–2020 гг.).

Как отмечают историки, преступность в России в недалеком прошлом имела следующую интересную динамику:

– возрастала в либеральное правление Александра I;

– уменьшалась при консервативном правлении Николая I;

– почти в 3 раза возросла в реформаторскую эпоху Александра II;

– уменьшилась при консервативном правлении Александра III;

– выросла более чем на 50% при противоречивом и неустойчивом правительственном курсе Николая II.

Парадокс? Нет. Это закономерный процесс, обусловленный нарушением социального баланса между населением и верхушкой власть имущих. При этом минимальный уровень преступности в России был зафиксирован в конце правления Николая I, а максимальный ее уровень обозначился в 1913 г. Во время Первой мировой войны, в 1914–1916 гг., преступность в целом по стране снизилась примерно на 30%, но с 1916 г. вновь обнаружилась тенденция к ее повышению1. Здесь проявляется закономерность развития человеческого общества: в период вооруженных конфликтов и войн, когда наиболее активная часть населения занята военными действиями, уровень преступности в стране снижается.

Таким образом, динамика преступности в исследуемый период имела явно циклический характер, причем чем консервативнее было правление и чем тверже проводилась внутренняя политика, тем ниже была преступность, и наоборот, чем мягче была внутренняя политика и либеральнее правительственный курс, тем преступность была выше. Консервативная политика, как правило, сопровождалась не только усилением репрессий против нарушителей закона, но и ужесточением контроля за поведением населения, что оставляло меньше места для бесконтрольных проступков и вследствие этого сдерживало проявления девиантного поведения, в т.ч. и криминального.

Напротив, ослабление контроля провоцировало импульсы к нарушению установленного законного порядка. Поскольку либеральные и консервативные правительственные курсы, как правило, чередовались, то это, вероятно, и порождало цикличность в динамике преступности, которую мы наблюдаем в течение всего XIX в. При Николае II цикличность колебаний преступности изменилась, противоречивая государственная политика в 1895–1917 гг. способствовала росту преступности. В результате это привело к росту криминального поведения в обществе, брожение масс достигло своего критического значения, и впоследствии это привело к возникновению революционной ситуации.

В то же время, если рассматривать детально сферу преступности, доля раскрытых преступлений в 1913 г. повысилась более чем на 60%. Увеличению раскрываемости преступлений, по-видимому, способствовал научно-технический прогресс (применение дактилоскопии, распространение фотографии, появление современных средств информации, рост профессионализма детективов, усовершенствование системы сыска и т.д.).

Число подсудимых в абсолютных и относительных цифрах до конца ХIХ в. в целом изменялось синхронно с числом уголовных дел. Но с начала ХХ в. число подсудимых стало увеличиваться быстрее. Причина в том, что в начале ХХ в. увеличилось число преступлений в соответствии с действующим законодательством, куда входили антиправительственные манифестации, стачки, а также религиозные преступления. Запрещенные до 1905 г., но имевшие массовый характер, они и обусловили увеличение числа подсудимых. Чрезмерная политизация общества при определенных ограничениях гражданских прав послужила стержневым фактором возрастания массового противоправного поведения населения. В целом, для данного периода характерно уменьшение доли коллективных преступлений на 15%, что, возможно, свидетельствует о развитии индивидуализма среди профессиональных преступников.

Число осужденных в исследуемый период изменялось также в основном параллельно с другими показателями преступности. Минимальное число осужденных зафиксировано в 1850-е гг., а максимальное – в 1913 г. В данный период процент оправданных имел тенденцию к увеличению. Если после судебной реформы 1864 г. большой процент оправданных можно объяснить либеральными настроениями, превалировавшими в обществе, то как объяснить еще более низкий процент осужденных? Например, в 1800–1860 гг. были оправданы более 50% подсудимых. На самом деле объяснение очень простое. Во-первых, полиция до 1860-х гг. имела широкие права арестовывать всех лиц, подозреваемых в совершении преступления, действуя по принципу «лучше задержать невиновного, чем упустить виновного». Отсюда число преступлений было неадекватно числу задержанных, а значит и подсудимых. Во-вторых, институт профессиональных следователей в России возник только в 1860 г. и достиг заметного прогресса в начале ХХ в., что сказывалось на раскрываемости преступлений, на возможности собрать достаточно улик, чтобы доказать виновность подозреваемого. Вместе с тем низкий процент осужденных доказывает, что судьи стремились объективно подходить к делу, и при отсутствии достаточных улик они оправдывали подозреваемого. Это говорит о том, что закон и правосудие не были пустым звуком даже в те далекие времена в царской России [Остроумов 1980: 15].

За период с 1917 по 1922 г. имеются лишь отрывочные данные о состоянии преступности, поскольку сложная социально-политическая и экономическая ситуация в стране не позволяла вести строгие статистические обзоры в исследу- емой области1. Более того, в переходный период, когда кардинально меняется законодательная и правовая база государства, сложно оценивать само понятие преступности. В силу сложившейся политической обстановки возникла ситуация, когда арестанты пересели в кресла, а власть имущие ушли в лагеря.

В период восстановления народного хозяйства и нэпа (1922–1925 гг.) не наблюдается какая-либо выраженная тенденция изменения числа осужденных. Данные о числе зарегистрированных преступлений говорят о снижении преступности в 1922 г., которое затем сменилось ее ростом в 1924–1925 гг. Отмечается тенденция к урбанизации преступности, перемещению ее в крупные города, росту числа должностных преступлений и снижению числа хозяйственных (часть из которых в период нэпа была легализована). В целом картина преступности схожа с периодами перед Первой мировой войной и перед экономическими реформами 1990 гг. Рассматриваемый период оценивается специалистами-криминологами как относительно благополучный, характеризующийся снижением преступности в стране2.

В период индустриализации (1926–1929 гг.) увеличивается число зарегистрированных преступлений, однако ввиду прироста численности населения коэффициент преступности снижается. Понятно, что сведения за первые годы советской власти неполны и отрывочны (по отдельным губерниям) в силу реорганизационных процессов в государстве. В те же годы быстро растет и профессиональная преступность, закладывается фундамент организованной преступности (в 1920-е гг. – в виде банд, с начала 1930-х гг. – в виде сообщества «воров в законе»). С 1925 по 1928 г. имеются данные в целом по СССР, в соответствии с которыми по явно завышенным данным (по мнению специалистов, производился многочисленный учет, который и внес ошибки в общую статистику) были осуждены около 3 млн чел.3

В период с 1930 по 1940 г. статистические данные о числе осужденных подтверждают довольно существенное снижение числа лиц, находящихся в местах лишения свободы [Шамсунов, Пещеров 2017]. Видимо, идеологический подъем в стране, призыв молодежи к освоению воздушного пространства и другие мероприятия Коммунистической партии сыграли свою позитивную воспитательную роль.

Общеуголовная преступность в годы Великой Отечественной войны обусловливалась особенностями военного времени. При этом если в 1941–1942 гг. отмечалось возрастание числа осужденных по указам военного времени и осужденных военными трибуналами, то с 1943 г. численность данных категорий преступлений уменьшается [Зубков 2000]. Здесь также проявляется особенность жизнедеятельности общества в военное время, когда основная масса мужского населения находится на фронте.

В послевоенные годы наблюдался рост преступности, причинами которого явились послевоенная разруха, бездомность, беспризорность, социальная дезадаптация демобилизованных лиц в совокупности с оседанием у населения трофейного огнестрельного оружия. Свою негативную роль сыграли также проводившиеся во второй половине 1950 гг. недостаточно продуманные амнистии, позволившие освободить значительную часть рецидивистов и професси- ональных преступников из мест отбывания наказаний, что значительно усложнило социальные условия в стране [Детков 1999].

В конце 1950 гг. принимаются новые общесоюзные Основы уголовного законодательства, которые стали новым либеральным направлением в системе регулирования социального климата в обществе. В частности, они предусматривали возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с применением мер общественного воздействия, например передачей на поруки, направлением материалов в товарищеский суд, в комиссию по делам несовершеннолетних и т.д. Результатом введения данных мер явилось снижение числа осужденных и увеличение доли оправданных1. Наблюдается снижение числа преступлений в периоды хрущевской «оттепели» (1963–1965 гг.) и горбачевской перестройки (1986–1988 гг.), когда изменение социально-политических и экономических условий способствовало нормализации социального климата в обществе2. То, что это не случайность, подтверждается позитивной динамикой в те же годы других социальных показателей (снижение уровня самоубийств, смертности, повышение рождаемости и др.) [Ли 1997: 121-122].

Наблюдается резкий рост зарегистрированной преступности в 1989–1993 гг. (более чем в 2 раза). Это объясняется периодом бурных социально-экономических и политических перемен при сохранении глубокого всестороннего кризиса в стране, когда катастрофическое обнищание народа вкупе с идеологическим крахом спровоцировало всплеск преступности [Лунеев 1997: 60; 2003].

Дальнейшее возрастание преступности наблюдается в 1998–2005 гг., когда уровень общей преступности увеличился почти в 1,5 раза, причинение тяжкого вреда здоровью – в 1,2 раза, разбойные нападения – в 1,6 раза и т.д.). Причина также заключалась в затяжном экономическом кризисе и социально-политической нестабильности в стране: население устает ждать перемен к лучшему и переходит грань дозволенного в целях повышения собственного благосостоя-ния3 [Преступность в России… 2004: 120-123].

В дальнейшем, в 2010–2020 гг., происходит постепенное снижение числа преступлений, и особенно снижение числа осужденных (по состоянию на 1 января 2021 г. в России насчитывается 378 тыс. осужденных), обусловленное такими факторами, как стабилизация социально-политического положения в стране и целенаправленная политика оздоровления общества4. Как позитивную тенденцию в этот период можно отметить интенсификацию трудового воспитания среди осужденных, что позволило довести объем производства товаров и услуг, например в 2016 г., почти до 54 млрд руб.5

Перед человечеством стоит сложнейшая задача – снижение уровня преступности и сохранение благоприятного социального климата в человеческом обществе. Однако каждое государство по-своему подходит к решению данной задачи, как правило, путем назначения наказания соразмерно тяжести совершенного преступления. При этом, конечно же, учитываются личные характеристики виновного, все обстоятельства дела и много других нюансов, чтобы наказание смогло, по возможности, послужить целям исправления и предупреждения [Преступность в России… 2004: 120-123]. Таким образом, получается, что цель исправления будет достигнута наряду с целью превенции и одновременно – восстановления социальной справедливости.

Эволюция развития законодательной базы практически во всех странах мира показывает тенденцию к гуманному отношению к отбывающим наказание в исправительных учреждениях. Однако представляется, что эта гуманность провоцирует человека на совершение преступления. По всей видимости, это одна из причин ежегодного увеличения числа правонарушений в человеческом обществе во многих государствах. Существует также закономерность роста преступности, как ни странно, в экономически развитых странах мира (США занимают 1-е место в мире по уровню преступности). Применяемая практически во всех странах тюремная система на самом деле является не самым рациональным способом решения проблемы регулирования социального климата в обществе. Опыт России, Советского Союза и некоторых зарубежных стран (Япония, США и др.) наглядно показывает рациональность использования системы трудового воспитания, что на самом деле может позитивно повлиять на развитие экономики, исправление осужденных и снижение уровня преступности в стране.

Список литературы Взаимосвязь преступности и социально-политических условий в обществе: российский опыт

- Детков М.Г. 1999. Тюрьмы, лагеря и колонии России: монография (под ред. Я.В. Крашенинникова). М.: Вердикт-1М. 448 с.

- Зубков А.И. 2000. Карательная политика России на рубеже тысячелетий. М.: Penal Reform International. 83 с.

- Ли Д.А. 1997. Преступность как социальное явление. М.: ИИА "Русский мир". 174 с.

- Лунеев В.В. 1997. Преступность ХХ века. М.: Норма. 497 с.

- Лунеев В.В. 2003. Особенности современной преступности в России. - Куда пришла Россия? Итоги социетальной трансформации (под общ. ред. Т.И. Заславской). М.: Изд-во МВШСЭН. С. 263-271.

- Остроумов С.С. 1980. Преступность и ее причины в дореволюционной России. М.: Изд-во МГУ. 204 с.

- Преступность в России начала ХХI века и реагирование на нее (отв. ред. А.И. Долгова). 2004. М.: Российская криминологическая ассоциация, 12 Центральная типография МО РФ. 123 с.

- Шамсунов С.Х., Пещеров Г.И. 2017. Динамика уровня преступности в различные периоды России и ее влияние на климат в обществе: монография. Тверь: ФКУ ФСИН России. 164 с.