Взаимосвязь психофизиологических особенностей и эмоционального выгорания сотрудников полиции

Автор: Халитов Олег Фирузович, Шаяхметова Эльвира Шигабетдиновна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Морально-психологическая профессиональная подготовка и надежность

Статья в выпуске: 4 (83), 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Цель исследования - выявление взаимосвязи психофизиологических особенностей и эмоционального выгорания сотрудников полиции. Материалы и методы. В обследовании приняли участие 50 сотрудников органов внутренних дел, средний возраст испытуемых - 27,2 года, средний стаж службы - 3,1 ± 2,2 года. Применялись методики «Эмоциональное выгорание», «Фигуры Готтшальдта», «Готовность к экстремальному действию», «Кольца Ландольта», «Память на лица», «Память на время». Использовался корреляционный анализ по Г. Спирмену. Результаты и обсуждение. Выгорание рассматривалось с позиции «эмоционального истощения», «деперсонализации» и «редукции». Специфика корреляционных плеяд, отражающих взаимосвязь симптомов эмоционального выгорания фазы «напряжение» с психофизиологическими показателями, свидетельствуют об эффективном противодействии сотрудников полиции негативным психотравмирующим обстоятельствам. Корреляционные взаимосвязи изучаемых показателей в фазе «резистенция» говорят о снижении психоэмоционального фона, эмоциональном перенасыщении и равнодушии сотрудников полиции, в фазе «истощение» - о снижении памяти на лица и ухудшении точности слежения и целевой точности. Выводы. Установленные сдвиги психофизиологических показателей, характерные для фаз эмоционального выгорания «резистенция» и «истощение», могут быть включены в диагностику и профилактику психоэмоционального состояния и программу восстановления нервно-психических ресурсов.

Эмоциональное выгорание, индивидуально-психологические особенности, сотрудники

Короткий адрес: https://sciup.org/149125098

IDR: 149125098 | УДК: 612.821 | DOI: 10.24411/1999-6241-2020-14004

Текст научной статьи Взаимосвязь психофизиологических особенностей и эмоционального выгорания сотрудников полиции

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных органов характеризуется высоким уровнем стрессогенности, наличием психотравмирую- щих воздействий, что предъявляет высокие требования к психофизиологическим качествам сотрудников [1–3]. Стрессогенность правоохранительной деятельности определяется ростом преступности, увеличением количества пострадавших сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей, наличием командировок в зоны чрезвычайных ситуаций [4–7]. Экстремальность профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел оказывает влияние на возникновение различных психофизиологических нарушений, нервно-психических расстройств, негативных психических состояний [8; 9]. Однако частота и уровень психосоматических расстройств достоверно различны у лиц данной опасной профессии [10]. В связи с этим практическое значение приобретает вопрос выявления роли иных факторов в формировании эмоционального выгорания сотрудников полиции.

Таким образом, качественное выполнение профессиональных обязанностей сотрудниками полиции продолжает оставаться важным научным направлением исследований. Поэтому вопросы, связанные с совершенствованием психологического сопровождения сотрудников полиции, в части, касающейся диагностики и выработки психокор- рекционных мероприятий, нацеленных на профилактику и сокращение разнообразных симптомов эмоционального выгорания, по-прежнему актуальны.

Цель исследования — изучить взаимосвязь психофизиологических особенностей и эмоционального выгорания сотрудников полиции.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Профессиональное «выгорание» рассматривается нами как процесс снижения или утраты переживания человеком значимости личных ценностей, характеризующийся затруднениями в их реализации и неадекватным эмоциональным реагированием в ценностно-релевантных ситуациях [11–13]. Зарубежные и отечественные исследователи выделяют такие причины профессионального (эмоционального) «выгорания», как потеря смысла жизни [14], особенности характера [15], удовлетворенность работой [16], личностные разочарования [17], рассогласование между работником и профессией [12], длительное непроживание человеком личностных ценностей [18], истощение и уменьшение интереса [19].

Выделены признаки профессионального «выгорания»: эмоциональное истощение (безразличие), деперсонализация (негативное отношение к своей профессиональной деятельности и коллегам), редукция (субъективное восприятие себя непрофессионалом) [20], а также подтверждена необходимость помощи психолога или психотерапевта данной категории специалистов [7].

Материалы и методы

В период прохождения курсов повышения квалификации было проведено обследование сотрудников органов внутренних дел (ОВД), состоящих на службе в подразделениях уголовного розыска (n = 50). Средний возраст испытуемых составил 27,2 года, средний стаж службы — 3,1 ± 2,2 года. Использовалась методика В. В. Бойко «Эмоциональное выгорание». Уровни эмоционального выгорания оценивали по 12 симптомам (шкалам), которые группировали в стадии (фазы).

Диагностика когнитивных навыков осуществлялась через оценку свойств внимания и памяти. Для оценки свойств внимания и памяти использованы методики: «Готовность к экстренному действию» (ГЭД), «Кольца Ландольта», «Память на лица», «Память на время». Была применена модификация методики «Фигуры Готтшальд-та», направленная на диагностику такого параметра, как полезависимость-поленезависимость (ПЗ-ПНЗ).

Регистрация изучаемых параметров проводилась на аппаратно-программном психодиагностическом комплексе «Мультипсихометр» (ЗАО «Научнопроизводственный центр „ДИП”», Москва), аппаратнопрограммном комплексе «Спортивный психофизиолог» (ООО «Научно-методический центр „Аналитик”», Омск).

Эмпирические данные обработаны с использованием электронных таблиц программы Microsoft Exsel 2007.

Результаты и обсуждение

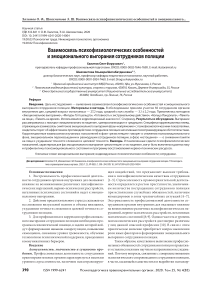

Фаза «напряжение» — стартовый элемент развития эмоционального выгорания — выявляется в четырех симптомах: переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, «загнан- ность в клетку», тревога и депрессия [20]. При помощи корреляционного анализа были выявлены достоверно значимые взаимосвязи (при р = – 0,01) между симптомом «переживание психотравматических обстоятельств» и латентным периодом решения (по методике «Память на лица») (рис. 1).

Примечание. прямая связь;

обратная связь.

Рис. 1. Корреляционные плеяды, отражающие взаимосвязь симптомов эмоционального выгорания фазы «напряжение» с психофизиологическими показателями

( Fig. 1. Correlation pleiades showing the relationship of symptoms of emotional burnout “Tension” phase with psychophysiological indicators)

Отрицательная корреляционная связь симптома «переживание психотравматических обстоятельств» с «латентностью решения» указывает на то, что в фазе «напряжение» латентный период реакции на раздражитель снижается, что является показателем хорошей мобилизации организма. Прямая корреляционная связь симптома «неудовлетворенность собой» со шкалой «стабильность» свидетельствует о том, что в условиях развивающегося стресса стабильность возрастает. Обе полученные связи говорят о том, что в начальной стадии воздействия стресса на человека адаптивные способности работают слаженно и помогают справиться с негативным воздействием психотравмирующих обстоятельств.

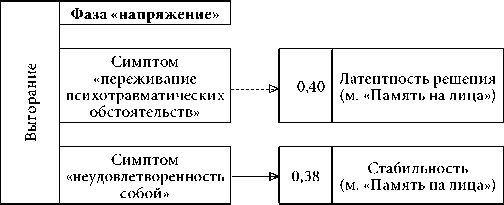

Фаза «резистенция» показывает, что действие психотравмирующих факторов не было устранено в фазе «напряжение» и организм активизировал защитные структуры, проявляющиеся в следующих симптомах: неадекватном избирательном эмоциональном реагировании, эмоционально-нравственной дезориентации, расширении сферы экономии эмоций, редукции профессиональных обязанностей [20]. Прямая связь симптома «эмоционально-нравственная дезориентация» и количества ошибочных решений позволяет судить о том, что если действие психотравмирующих факторов не купировано на первой стадии, то те ресурсы, которые затрачивает организм в фазе «напряжение», уже недостаточны на начальном этапе фазы «резистенция» (рис. 2).

В условиях продолжающегося воздействия психотравмирующих факторов организм мобилизует резервы и активирует защитные механизмы. Об этом говорят корреляционные взаимосвязи симптомов «расширение сферы экономии эмоций» и «редукция профессиональных обязанностей». Так, первый симптом имеет прямую связь с эффективностью зрительного внимания (методика «Кольца Ландольта»), реакцией на движущийся объект и обратную связь с левополушарным доминированием.

Фаза «резистенция»

Симптом «редукция профессиональных обязанностей»

Симптом «эмоциональнонравственная дезориентация»

Симптом «расширение сферы экономии эмоций»

▷

0,46

0,44

▷ -0,44

0,40

0,43

0,54

0,51

Количество ошибочных решений» (м. «РДО»)

Эффективность внимания (м. «Кольца Ландольта»)

Левополушарное доминирование (м. «Полезависимость»)

Реакция на движущийся объект Продуктивность внимания (м. «Кольца Ландольта»)

Скорость переработки информации (м. «Кольца Ландольта»)

Общая эффективность (м. «Полезависимость»)

Примечание. прямая связь; обратная связь.

Рис. 2. Корреляционные плеяды, отражающие взаимосвязь симптомов эмоционального выгорания фазы «резистенция» с психофизиологическими показателями

( Fig. 2. Correlations pleiades reflecting the relationship of symptoms of emotional burnout in the «Resistance» phase with psychophysiological indicators)

Следовательно, можно говорить о том, что в данный период времени сотрудники осознают свою усталость от внешних контактов с коллегами и субъектами своей профессиональной деятельности и начинают сокращать круг общения, а в ситуации, когда это сделать невозможно, начинают резко снижать уровень своей эмпатии, отстраняются от контактов, реже и меньше сопереживают заботам и нуждам других людей. Эти действия дают краткосрочный эффект, на что указывает возрастающая эффективность зрительного внимания, но при этом возрастает время реакции на внешние раздражители. Видимо, сотрудники начинают производить сортировку и переводить значимые ситуации конкретных актов общения и взаимодействия профессиональной деятельности в «статус пониженной эмоциональной реакции». Проявляется это в снижении общего эмоционального фона, эмоциональном перенасыщении и равнодушии. Снижаются стремление устанавливать причинно-следственные связи, логика и аналитические способности, последовательность и поэтапность в обработке информации. Соответственно, возрастает параллельная обработка информации, проблема рассматривается в целом.

Обнаружены корреляционные связи симптома «редукция профессиональных обязанностей» с продуктивностью и показателем скорости переработки информации (м. «Кольца Ландольта»), а также общей эффективностью полезависимости. Судя по всему, уставший от межличностных контактов сотрудник сознательно сокращает сферу профессиональных обязанностей, которые требуют от него эмоциональной вовлеченности, концентрируется на процессах, связанных с преодолением сложившихся неопределенностей. Указанные манипуляции имеют прямую связь с продуктивностью и скоростью переработки информации.

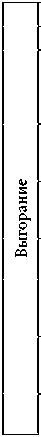

Фаза «истощение» говорит о значительном снижении адаптационных возможностей и ослаблении работоспособности нервной системы. Для данной фазы характерно появление таких симптомов, как эмоциональный дефицит, эмоциональная отстраненность, личностная отстраненность или деперсонализация, психосоматические и психовегетативные нарушения [20].

Анализ результатов, полученных в ходе обследования, показал относительно небольшое количество достоверно значимых связей симптомов, относящихся к фазе «истощение» (рис. 3).

Фаза «истощение»

Симптом «эмоциональный дефицит»

Симптом «эмоциональная отстраненность» Симптом «деперсонализация» Симптом «психосоматические нарушения»

0,42

Латентность решения (м. «Память на лица»)

0,43

0,41

0,81

Латентность решения (м. «Память на время»)

Реакция на движущийся объект

Реакция на движущийся объект

Рис. 3. Корреляционные плеяды, отражающие взаимосвязь симптомов эмоционального выгорания фазы «истощение» с психофизиологическими показателями

( Fig. 3. Correlation pleiades reflecting the relationship of symptoms of emotional burnout of the «Exhaustion» phase with psychophysiological indicators)

Как видно на рис. 3, имеются четыре прямые связи разных симптомов с двумя показателями: латентностью решения и реакцией на движущийся объект. По полученным данным можно судить о том, что у сотрудников с относительно небольшим стажем службы в органах внутренних дел, в частности в уголовном розыске, в результате действия продолжительного стресса снижаются качественные показатели визуальной памяти, ухудшаются точность слежения и целевая точность при выполнении теста на реакцию на движущийся объект.

Таким образом, корреляционные взаимосвязи указывают на то, что сотрудники с относительно небольшим стажем службы подвержены эмоциональному выгоранию. И соответственно, негативное влияние сказывается на результатах и качестве выполняемых сотрудниками профессиональных действий. В связи с этим с сотрудниками указанного подразделения должны своевременно проводиться мероприятия, направленные на диагностику и профилактику психоэмоционального состояния и восполнение нервно-психических ресурсов уже на ранних этапах профессионального становления.

Выводы

-

1. Половина опрошенных находятся на стадии формирования фаз «резистенция» и «истощение».

-

2. Корреляционные плеяды, отражающие взаимосвязь симптомов эмоционального выгорания фазы «напряжение» с психофизиологическими показателями, свидетельствуют об эффективном противодействии сотрудников полиции негативным психотравмирующим обстоятельствам.

-

3. Корреляционные взаимосвязи изучаемых показателей в фазе «резистенция» говорят о снижении психоэмоционального фона, эмоциональном перенасыщении и равнодушии сотрудников полиции.

-

4. В фазе «истощение» корреляционные взаимосвязи указывают на снижение памяти на лица и ухудшение точности слежения и целевой точности сотрудников полиции.

Перспективы. Для профилактики и коррекции профессионального выгорания сотрудников полиции планируется создание программы психологической помощи, в задачи которой войдут формирование навыков саморегуляции, повышение самооценки, снижение уровня тревожности, обучение технологиям психологической поддержки, обучение навыкам преодоления коммуникативных барьеров.

Список литературы Взаимосвязь психофизиологических особенностей и эмоционального выгорания сотрудников полиции

- Крук В. М. Актуальные проблемы обеспечения надежности профессиональной деятельности личного состава ОВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 1(56). C. 100-105.

- Родыгина Ю. К. Психофизиологические особенности сотрудников органов внутренних дел и их взаимосвязь с профессиональной успешностью : дис. ... канд. мед. наук. Архангельск, 2004. 220 с.

- Смирнова Н. В. Психофизиологическая характеристика стрессоустойчивости специалистов экстремального профиля служебной деятельности : дис. ... канд. биол. наук. Архангельск, 2013. 136 с.

- Бызова В. М., Перикова Е. И. Влияние полезависимости-поленезависимости на процесс преодоления неопределенных визуальных стимулов // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 396. С. 178-182.

- Гурьева М. В. Профессиональное выгорание сотрудников ОВД // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 3(51). С. 175-180.

- Гольцева Т. П. Особенности профессиональной деятельности сотрудников полиции, влияющих на возникновение негативных психических состояний // Вестник ТГПУ. 2012. № 6(121). С. 226-232.

- Халитов О. Ф., Галин М. Р., Бакиев Д. А., Шаяхметова Э. Ш. Взаимосвязь профессионального выгорания с психофизиологическими качествами сотрудников физической защиты МВД России // Экстремальная деятельность человека. 2018. № 1(47). С. 3-8.

- Родыгина Ю. К. Медико-психологические и нейробиологические детерминанты профессиональной деятельности человека в экстремальных условиях : дис. ... д-ра мед. наук. СПб., 2011. 315 с.

- Халитов О. Ф. Особенности профессиональной деятельности руководителей органов внутренних дел в экстремальных условиях несения службы // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2015. № 10(128). С. 258-261.

- Минуллин А. З., Шаяхметова Э. Ш. Исследование функционального состояния ЦНС сотрудников физической защиты МВД России // Экстремальная деятельность человека. 2017. № 2(43). С. 46-49.

- Burisch M., Schaufeli W. B., Maslach C., Marek T. In search of a theory: some ruminations on the nature and etiology of burnout. In Professional burnout: recent developments in theory and research. London, 1993. Рр. 75-93.

- Maslach C. Early predictors of job burnout and engagement. Journal of Applied Psychology. 2008. № 93. Pp. 498-512.

- Bakker A. B., Leiter М. Р. Work engagement: A handbook of essential theory and research. N.-Y., 2010. Рр. 181-196.

- Demerouti E., Bakker A., De Jonge J., Janssen P., Schaufeli W. Burnout and engagement at work as a function of demands and control. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 2001. Vol. 27. Pp. 279-286.

- Rada R., Jonson-Leong C. Stress, burnout, anxiety and depression among dentists. In: JADA, 2004. V. 135. Рp. 788-794.

- Grunfeld E., Zitzelsberger L, Coristine M, Whelan T. J, Aspelund F., Evans W. K. Job stress and job satisfaction of cancer workers. Psychooncology. 2005. Vol. 14. Pp. 61-69.

- Coetzee M., Villiers M. Sources of job stress, work engagement and orientations in South African financial institution. Southern African Business Riview. 2010. № 14. Pp. 27-57.

- Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиций экзистенционального анализа // Вопросы психологии. 2008. № 2. С. 3-16.

- Schaufeli W. B., Bakker A. B. Defining and measuring work engagement: bringing clarity to the concept. Psychology Press, 2010. Pp. 10-24.

- Бойко В. В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном общении : монография. СПб., 2011. 278 с. Поступила 02.04.2020; повторно 21.05.2020; одобрена после рецензирования 25.05.2020; принята к публикации 30.09.2020.