Взаимосвязь психофизиологических показателей и психологических особенностей высококвалифицированных спортсменов как ресурс конкурентоспособности

Автор: Даниленко Е.Н., Джафарова О.А., Голубев А.М., Мажирина К.Г., Митин И.Н.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Статья в выпуске: S2 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: исследование психофизиологических характеристик, влияющих на результаты спортивной деятельности, и выделение индивидуальных психологических особенностей спортсменов. Материалы и методы. Использовались психофизиологические методики с аппаратным предъявлением стимулов и регистрацией ответных реакций на скорость и точность, чередующихся с мониторингом в состоянии отдыха (АПК «БОСЛАБ», производство ООО «КОМСИБ»), а также психологические тесты, направленные на диагностику свойств и качеств личности. Результаты. Проведенная в результате многомерного дискриминантного анализа классификация позволила разделить участников исследования на 4 группы, достоверно оценить различия и сходства между группами как по психофизиологическим особенностям (реактивность на стрессовое воздействие и восстановление после него), так и по психологическим характеристикам (эмоциональная лабильность, невротичность, интроверсия-экстраверсия и ассертивность). Заключение. Выявленные взаимосвязи психологических особенностей и типов реагирования / восстановления спортсменов на моделируемый стресс позволяют оптимизировать психофизиологическую поддержку спортсменов высокого класса в рамках подготовительных/тренировочных/восстановительных мероприятий.

Спорт высших достижений, моделирование стресса, психофизиологическое тестирование, индивидуальные психологические особенности, эмоциональное реагирование/восстановление

Короткий адрес: https://sciup.org/147247692

IDR: 147247692 | УДК: 612:57.034:159.952 | DOI: 10.14529/hsm24s225

Текст научной статьи Взаимосвязь психофизиологических показателей и психологических особенностей высококвалифицированных спортсменов как ресурс конкурентоспособности

E.N. Danilenko1, , O.A. Dzhafarova1, , A.M. Golubev2, ,

K.G. Mazhirina1, ,

I.N. Mitin3, ,

Введение. Спортивная деятельность характеризуется практически экстремальными условиями, адаптирующими организм спортсмена к специфической мышечной и психической нагрузке в процессе многолетней тренировки [5]. Психомоторный компонент спортивной задачи обуславливает и ее психологические характеристики: постоянно изменяющиеся условия спортивного поединка предъявляют повышенные требования к ориентировочным реакциям спортсменов, функциональному уровню нервной системы и работоспособности в целом. В игровых видах спорта, таких как футбол, баскетбол, хоккей и теннис, важно не только воспринимать действия соперника, но и правильно оценивать характеристики движущегося снаряда. Например, в футболе игрок должен анализировать траекторию и скорость полета мяча, чтобы правильно принять решение о том, как реагировать. В командных играх спортсменам приходится анализировать передвижение игроков соперников, чтобы предугадывать их действия и адаптироваться к ним. Также игрокам необходимо оценивать действия своих партнеров, чтобы принимать правильные решения о передаче мяча и совместной атаке. В качестве ведущих психологических свойств и качеств, необходимых для такого вида спорта как карате, можно выделить самодисциплину, лидерский потенциал, ментальную выносливость и волевые качества, необходима быстрота действий в малопрогнозируемых ситуациях, когнитивная переработка тактики ведения боя. Кроме того, любые спортивные состязания подразумевают преодоление постоянно возникающих стрессовых ситуаций, которые, как правило, носят циклический характер.

Методики оценки психофизиологического состояния атлета позволяют измерять уровень стресса, концентрацию, усталость и другие психофизиологические состояния, которые могут влиять на спортивную производительность и результаты: различные вариации простых и сложных зрительно-моторных реакций, измерение сердечной активности (пульс, кардиоинтервалограмма), электроэнцефалограмма (ЭЭГ), электромиография (ЭМГ), изменения дыхательной функции, анализ элект-родермальной активности (EDA) и другие показатели [6, 12].

Ранее при помощи психофизиологических методик с аппаратным предъявлением стимулов и регистрацией ответных реакций на скорость и точность, чередующихся с мониторингом в состоянии отдыха (АПК «БОСЛАБ», производство ООО «КОМСИБ»), нами были выделены психофизиологические параметры, отражающие адаптивные механизмы спортсменов высокого класса с целью оценки реакций на стресс и степени восстановления после него [3, 4]. Вместе с тем разработка технологий повышения конкурентоспособности спортсмена должна базироваться на комплексном подходе к изучению физиологических, психофизиологических, а также психологических характеристик, поскольку успех в спортивной деятельности в значительной мере зависит от личностных особенностей спортсмена, необходимых для успешного осуществления соревновательной деятельности [2, 11]. Целью данной работы является исследование психофизиологических характеристик, влияющих на результаты спортивной деятельности, и установление их взаимосвязи с индивидуально-психологическими особенностями спортсменов высокого класса.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 спортсменов: игровой вид спорта – волейбол – 10 человек; единоборства – тхэквондо – 14 человек и карате (кумите, ката) – 16 человек (национальные сборные России). Протокол исследования: сеанс тестирования состоял из 5 сессий, из которых сессии 2, 4, – стресс-тесты, а сессии 1, 3, 5 – фоновая регистрация, мониторинг ВСР. В качестве стресс-тестов использовались психофизиологические методики с аппаратным предъявлением стимулов: тест функциональной подвижности нервных процессов Хильченко (ФПНП) (В. Черепанов, К. Сугоняев) [9], игровое при- ложение «Астероиды» – эмоциональный стрессор при выполнении задания с неизбежным проигрышем [8]. В качестве фоновой регистрации использовалась психофизиологическая методика «Вариационная кардиоинтер-валометрия» (ВКМ), а также мониторинг кожно-гальванической реакции (КГР). Психофизиологические тесты и физиологические сигналы регистрировались и обрабатывались с помощью АПК «БОСЛАБ» (производство ООО «КОМСИБ», г. Новосибирск).

Психологическое тестирование включало следующие методики: Фрайбурский личностный опросник FPI (J. Fahrenberg, R. Hampel, H. Selg) в адаптации А.А. Крылова, Т.И. Рон-гинской (оценка состояний и свойств личности в рамках социальной и профессиональной адаптации) [7, 10]; опросник SACS (С. Хоб-фолл) в адаптации Т.Н. Банщиковой, М.Л. Соколовского, В.И. Моросановой (оценка особенностей совладающего поведения и копинг-стратегий) [1].

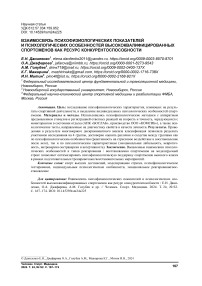

Результаты. Согласно разработанному ранее алгоритму классификации спортсменов с различными типами реагирования на стресс и восстановления после него были выделены 4 группы [3, 4]. Результаты канонического дискриминантного анализа графически представлены на рис. 1.

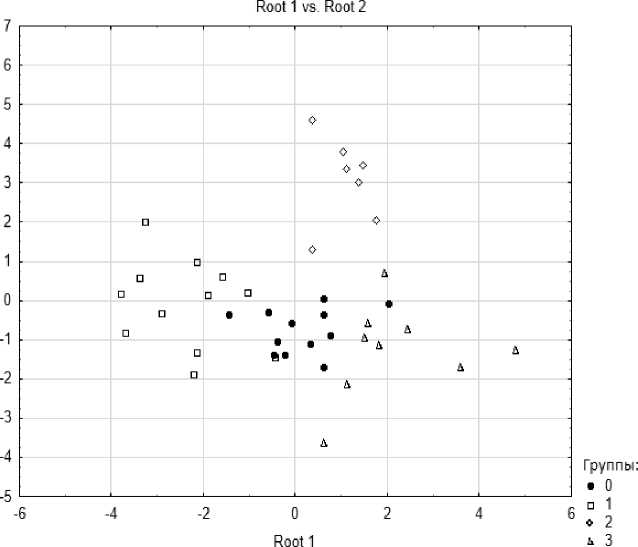

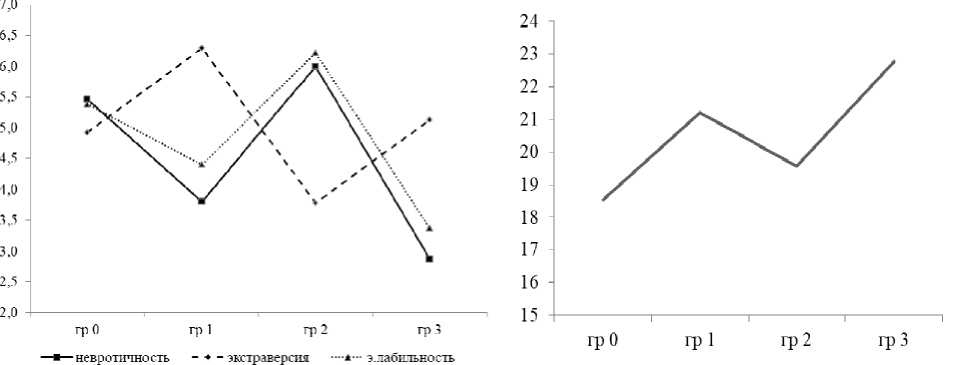

По результатам психологического тестирования были оценены различия между участниками групп 0–3. Для сравнения по группам использовался непараметрический критерий Краскела – Уоллиса. В результате были получены значимые различия между группами по 4 шкалам психологических тестов: невротичность (H = 9,78; p < 0,05), экстраверсия-интроверсия (H = 7,82; p < 0,05), эмоциональная лабильность (H = 8,16; p < 0,05) опросника FPI и ассертивные действия (H = 10,97; p < 0,05) методики SACS. Средние значения по этим шкалам представлены на рис. 2.

Обсуждение. Рассмотрим подробно полученные результаты. Наиболее контрастные различия по уровню невротичности и эмоциональной лабильности наблюдались между группами 2 и 3. В группе 2 эти показатели в среднем соответствуют умеренному, а в группе 3 – низкому уровню выраженности: участники группы 3 характеризуются высокой эмоциональной стабильностью, умением владеть собой в стрессовых ситуациях, хорошо развитой саморегуляцией, а также отсутствием признаков невротизации астенического типа и психосоматических нарушений. Отметим, что участники 2-й и 3-й групп во время стресс-тестирования демонстрируют состояние брадикардии (редкий пульс) при незначительных затратах организма на выполняемую стрессовую нагрузку. С другой стороны, эмоциональные реакции (анализ показателя КГР) участников этих групп были различны: спортсмены группы 2 - избыточное эмоциональное реагирование на стресс, повышение затрат организма на адаптацию; спортсмены группы 3 - совладание с эмоциями и состояние ареак-тивности на отдыхе, что также свидетельствует о наличии навыков саморегуляции. Таким образом, результаты физиологических и психологических измерений согласуются между собой.

Рис. 1. Распределение обследованных с различными типами реагирования в осях канонических дискриминантных функций Root 1 и Root 2

Fig. 1. Distribution of subjects with different types of response in the axes of the canonical discriminant functions Root 1 and Root 2

Рис. 2. А. Средние значения (в 9-балльном стандарте) по шкалам невротичности, экстраверсии и эмоциональной лабильности Фрайбурского личностного опросника в группах Б. Средние значения (сумма баллов) по шкале ассертивных действий в группах

Fig. 2. A. Average values (in a 9-point standard) of neuroticism, extraversion and emotional lability from the Freiburg Personality Inventory in groups. B. Average values (sum of points) on the scale of assertive actions in groups

Наибольшие различия по шкале «экстраверсия – интроверсия» наблюдались между участниками первой и второй групп. Группа 1 в среднем имела более выраженную социальную активность, потребность и готовность к общению. Для группы 2 была более характерна тенденция к низкой потребности в общении и социальной вовлеченности. Необходимо отметить, что участники группы 1 работали в более затратном для организма состоянии: если фоновые показатели пульса и эмоциональных реакций были в норме, то во время стресс-тестов они демонстрировали мобилизацию организма на активную деятельность и преобладание симпатического отдела ВНС, что выражалось в учащении пульса и избыточном эмоциональном реагировании. Содержательно физиологическое доминирование симпатического контура регуляции хорошо согласуется с психологической экстраверсией.

Следует отметить, что КГР является одним из наиболее распространенных методов измерения эмоциональных реакций на стресс и связан с активацией симпатической нервной системы. Избыточное эмоциональное реагирование (анализ КГР) на сессиях стресс-тести-рования у спортсменов группы 2 может приводить к увеличению затрат организма на адаптацию к таким ситуациям, что является неблагоприятным фактором для спортивных результатов. В результате психологического тестирования этой группы были выявлены повышенные баллы по шкале «невротичность», «эмоциональная лабильность», преобладание интроверсивной направленности личности, что отражает напряжение как физических, так и психических качеств спортсменов.

По шкале «ассертивные действия» наиболее выраженный показатель характерен только для группы 3. Высокие значения по этой шкале свидетельствуют о психологической личностной зрелости (высокой способности сопротивляться социальному давлению, умению и желанию действовать в одиночку, не полагаться на других) и, как следствие, о наличии активной стратегии преодоления стресса, направленной на контроль собственного состояния и поведения, в результате чего спортсмены во время тестирования демонстрировали функциональное состояние, близкое к расслабленному. Для остальных групп показатель шкалы статистически менее выражен и характеризует наличие разной степени эффек- тивности стратегий преодоления стресса. Отметим, что участники группы 0 при тестировании показали выраженное функциональное реагирование на стресс (учащение пульса, повышение кожной проводимости) и нормальное восстановление этих показателей после стрессового воздействия. Психологические показатели, измеряемые в работе, для представителей группы 0 находятся в среднем диапазоне – они эмоционально устойчивы, адекватно реагируют на стресс, не демонстрируют аффективных реакций в ответ на слабые и умеренные раздражители.

Заключение. Современная психофизическая подготовка квалифицированных спортсменов – процесс чрезвычайно сложный и многофакторный. В настоящее время нет единых данных о необходимых психофизиологических, личностных качествах спортсменов различных видов спорта, а программы диагностики психологической подготовленности постоянно изменяются и совершенствуются.

При выборе методов оценки и коррекции психологического и психофизиологического состояния спортсмена целесообразно принимать во внимание уникальные качества личности и психофизиологические особенности, необходимые для достижения им высокого результата. К ним относятся: устойчивость к стрессу, психомоторные характеристики, работоспособность, способность быстро восстанавливаться и мобилизоваться, направленность личности на окружающий/внутренний мир, нейротизм, эмоциональная лабильность и особенности копинг-процессов.

Выявленные взаимосвязи психологических особенностей и типов реагирования / восстановления спортсменов на моделируемый стресс позволяют оптимизировать психофизиологическую поддержку спортсменов высокого класса в рамках подготовительных / тренировочных / восстановительных мероприятий.

Определение психологических особенностей спортсменов на разных этапах их спортивного совершенствования включает в себя такие факторы, как мотивация, концентрация внимания, управление эмоциями, стрессо-устойчивость, самоконтроль и т. д. Психофизиологические особенности спортсменов отражают влияние физического состояния на психические процессы и раскрывают такие аспекты, как физическая выносливость, скорость мышечного восстановления, реакции на физическое напряжение и утомление, уровень тревожности и т. д. Качественное определение этих особенностей позволяет адаптиро- вать тренировочные методы и программы под индивидуальные потребности каждого спортсмена.

Список литературы Взаимосвязь психофизиологических показателей и психологических особенностей высококвалифицированных спортсменов как ресурс конкурентоспособности

- Банщикова Т.Н. Стратегии преодоления стрессовых ситуаций: психометрические характеристики русской версии методики / Т.Н. Банщикова, М.Л. Соколовский, В.И. Моросанова // Сибирский психол. журнал. – 2020. – № 76. – С. 55–77. DOI: 10.17223/17267080/76/4

- Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека / Е.П. Ильин – СПб.: Питер, 2005. – 412 с.

- Комплексная оценка адаптивных механизмов спортсмена как основа реализации эффективных восстановительных мероприятий / К.Г. Мажирина, Е.Н. Даниленко, О.А. Джафарова, К.С. Назаров, И.Н. Митин // Человек. Спорт. Медицина. 2023. – Т. 23, № 3. – С. 166–173. DOI: 10.14529/hsm230322

- Мажирина К.Г. Психофизиологические механизмы реагирования на стресс как ресурс спортивной успешности / К.Г. Мажирина, Е.Н. Даниленко, О.А. Джафарова // Человек. Спорт. Медицина. – 2023. – Т. 23, № 1. – С. 165–172. DOI: 10.14529/hsm230122

- Современная концепция медицинского и медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд России / Ю.В. Мирошникова. А.С. Самойлов, А.И. Горячев, Т.А. Пушкина // Спортивная медицина: наука и практика. – 2014. – № 3. – С. 89–98.

- Назарян С.Е. Оценка информативности психофизиологических и психологических методик в спорте высших достижений / С.Е. Назарян, С.М. Разинкин, В.В. Петрова // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. – 2017. – № 4. – С. 47–52.

- Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учебное пособие / Е.И. Рогов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 1999. – 384 с.

- Тишакин, Д.И. Анализ психофизиологических реакций при стресс-тестировании курсантов военных вузов / Д.И. Тишакин, О.А. Джафарова, О.Л. Гребнева // Бюл. сибир. медицины. – 2010. – № 2. – С. 73–78.

- Топчий, М.В. Стресс как объект научной рефлексии. / М.В. Топчий, Т.М. Чурилова. – Ставрополь: НОУ ВПО СКСИ, 2009. – 312 с.

- Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб., 2003. – 560 с.

- Behavioural and psychophysiological correlates of athletic performance: a test of the multiaction plan model. / M. Bertollo, L. Bortoli, S. Comani et аl. // Applied Psychophysiology and Biofeedback. – 2013. – Vol. 38, No. 2. – P. 91–99.

- Klehe, U.C. Working hard and working smart: motivation and ability during typical and maximum performance / U.C. Klehe, N. Anderson // J Appl Psychol. – 2007. – Vol. 92 (4). – Р. 978–992.