Взаимосвязь речевого поведения и социального интеллекта в ситуациях общения младших школьников с задержкой психического развития

Автор: Перменова Дарья Сергеевна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 1 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются понятия социального интеллекта и речевого поведения, описываются их особенности. Выделяется структура речевого поведения. Особое внимание уделяется взаимосвязи социального интеллекта и структурных компонентов речевого поведения детей школьного возраста с задержкой психического развития. Описываются проявления речевого поведения детей с задержкой психического развития в аспекте их взаимосвязи с показателями социального интеллекта. В исследовании использовались как оригинальные авторские, так и общеизвестные методики.

Социальный интеллект, речевое поведение, задержка психического развития, коммуникативная компетентность

Короткий адрес: https://sciup.org/147233021

IDR: 147233021 | УДК: 159.922.76-056.26 | DOI: 10.14529/psy180112

Текст краткого сообщения Взаимосвязь речевого поведения и социального интеллекта в ситуациях общения младших школьников с задержкой психического развития

В психологии речь всегда была объектом изучения в системе высших психических функций человека. Однако она не всегда изучалась в аспекте жизненных ситуаций личности. Возможно, что именно дефицит исследований в этом плане обусловил необходимость развития и конкретизации понятия речевого поведения как индикатора психического, культурного и социального развития личности.

В настоящее время сложились разные точки зрения на проблему речевого поведения. В одних исследованиях речевое поведение трактуется достаточно широко: как система коммуникаций, цель которой – удовлетворение коммуникативных потребностей (Зимняя, Введенская, 2001). В других исследованиях речевое поведение рассматривается в виде комплекса взаимоотношений личности, включенных в коммуникативную ситуацию, в контексте которой происходит речевой акт (Супрун, 1996).

В настоящее время системы взаимоотношений человека достаточно сложны, что требует наличия определённых навыков и способностей, чтобы эффективно функционировать в них. Одной из таких особых способностей можно назвать социальный интеллект, который может определять особенности речевого поведения в контексте разных жизненных ситуаций (Матвеева, 2008; Куницына, 1995; Никитина, Шилова, 2009; Щербакова, 2013). Следует отметить, что «социальный интеллект» – относительно новое понятие в отечественной психологии, не смотря на то, что в зарубежной психологии благодаря тру- дам Дж. Гилфорда, Г. Оллпорта, М. Салливе-на, Т. Ханта и др. этот феномен достаточно часто становится предметом теоретических и практических исследований. В частности, установлено, что социальный интеллект выступает как способ познания социальной реальности, обеспечивает интерпретацию получаемой от окружающих информации, понимание и прогнозирование поступков и действий людей в каждой конкретной ситуации взаимодействия и адаптацию к системам взаимоотношений разного уровня (Гилфорд, 1965; Куницына, 1991). Однако исследования и публикации о взаимосвязи социального интеллекта с речевым поведением как системного явления до сих пор малочисленны (Габдуллина, 2013). В первую очередь, этот дефицит относится к изучению детей с задержкой психического развития (Лалаева, 2008). Исследования в основном посвящены коммуникативноречевым умениям детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития (Слепович, 1974, Баряева и др., 2001; Боряко-ва, 1982). При этом акцент делается преимущественно на лексико-грамматическую структуру речи (Ефименкова, 1985). Тем не менее, для детей с задержкой психического развития, как особой группы, характерны специфические особенности развития речевого поведения и социального интеллекта (Лу-бовский, 1979; Омарова, 2007; Фатихова, 2013; Шевченко, 1990), которые необходимо учитывать при оказании им психологопедагогической помощи.

На основании теоретического анализа литературы (см., например, Вагнер, 2013; Караулов, 2007; Сухих, 1993; Чеботникова, 2011 и др.) нами выдвинуто предположение о целесообразности определения речевого поведения как многомерного, комплексного феномена. По нашему мнению, речевое поведение – это особая форма коммуникативной активности, направленная на достижение личностно-значимых целей, обусловленная внутренними и внешними факторами, результатом которой является отношение к субъектам и объектам речевой ситуации. Уникальность речевого поведения, с нашей точки зрения, определяется следующими его компонентами:

-

• вербальным – словарным запасом (лексиконом), оборотами речи, устойчивыми фразами индивидуума, совокупностью высказываний, мнений, суждений, которые могут наблюдаться объективно;

-

• смысловым (когнитивным) – пониманием индивидуумом конкретной коммуникативной ситуации, контекста, коммуникативных партнеров для выбора определенной линии речевого поведения;

-

• эмоциональным – совокупностью чувств и эмоций, сопровождающих речевой акт и речевое поведение в контексте определенной речевой ситуации;

-

• этическим (нравственным) – совокупностью морально-нравственных норм по отношению к речи, правил, запретов в социуме, которые знает и понимает индивидуум, а также культурой его общения;

-

• мотивационным – совокупностью внутренних факторов, побуждающих индивидуума выбирать тот или иной способ речевого и межличностного взаимодействия;

-

• прогностическим – способностью предугадывать развитие коммуникативной ситуации и планировать свои дальнейшие речевые действия в контексте этой ситуации и при ее развитии.

Такое понимание структуры речевого поведения расширяет представления о нем.

В связи с этим было проведено исследование, цель которого заключалась в выявлении взаимосвязей социального интеллекта с разными компонентами речевого поведения детей с задержкой психического развития.

Выборку исследования составили 49 детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития (экспериментальная группа) и 49 детей младшего школьного возраста с сохранным психическим развитием (контрольная группа).

В исследования использовались следующие методики:

Для психологической диагностики характеристик социального интеллекта:

-

• Тест социального интеллекта Дж. Гилфорда – М. Салливена, диагностирующий основы понимания социального поведения и его прогнозирования. В связи с описанными выше особенностями выборки инструкция к методике была упрощена, а при подготовке к исследованию большее внимание уделялось разбору конкретных примеров.

Для диагностики речевого поведения:

-

• Методика свободного письма, диагностирующая общий словарный запас и наличие актуальных речевых проблем (оригинальный авторский вариант);

-

• Тест эгоцентрических ассоциаций, диагностирующий актуальные проблемы речевого поведения и эго-направленность;

-

• субтесты по методике Векслера, определяющие понимание речевых и неречевых ситуаций и владение лексикой;

-

• Тест фрустрационной толерантности С. Розенцвейга, позволяющий диагностировать речевые высказывания в проблемных ситуациях общения, а также знание и владение этическими нормами и правилами общения;

-

• карта наблюдения за речевым поведением.

Полученные количественные данные обрабатывались с получением значений первичных статистик, а характеристики взаимосвязи социального интеллекта с проявлениями речевого поведения определялись по итогам проведения корреляционного анализа данных с расчетом коэффициента корреляции Пирсона.

Результаты исследования

Установлено, что дети с задержкой психического развития отличаются меньшей выраженностью отдельных проявлений социального интеллекта, чем дети с нормативным развитием (см. таблицу).

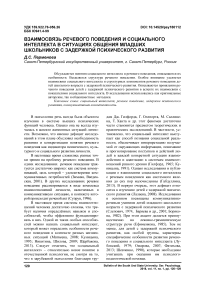

Результаты корреляционного анализа данных были представлены в виде корреляционных плеяд с принятыми для такого рода иллюстраций обозначениями (см. рис. 1).

На основании оценки сущности показателей социального интеллекта установлено, что системообразующим показателем является способность распознавать структуру ситуаций

Показатели социального интеллекта в группах детей с разным уровнем психического развития

|

Субтесты |

Средние групповые значения, стандартное отклонение (в баллах) |

|||

|

Дети с задержкой психического развития (n = 49) |

Дети с нормативным развитием (n = 49) |

|||

|

Среднее значение |

Станд. отклонение |

Среднее значение |

Станд. отклонение |

|

|

Субтест 1 «Истории с завершением» |

4,3 (14*) |

1,6 |

6,9 (14) |

2,4 |

|

Субтест 2 «Группы экспрессии» |

1,7 (15*) |

1,6 |

4,1 (15) |

2,4 |

|

Субтест 4 «Истории с дополнением» |

2,6 (14) |

1,7 |

4,3 (14) |

2,3 |

* – максимальное количество баллов по методике.

Рис. 1. Корреляционная плеяда показателей социального интеллекта и речевого поведения в группе детей с задержкой психического развития:

1 – Субкультурные выражения (Свободное письмо); 2 – Специфические звукосочетания (Свободное письмо); 3 – Отношения (Свободное письмо); 4 – Развлечения (Свободное письмо); 5 – Ты-направленность (Розенцвейг); 6 – Еда (Свободное письмо); 7 – Словарный запас (5-й субтест Векслера); 8 – Эго-направленность (Свободное письмо); 9 – Тип реакции Е (Розенцвейг); 10 – Время (Свободное письмо); 11 – Тип реакции М (Розенцвейг); 12 – Я-направленность (Розенцвейг); Субтест 1 – показатель способности к прогнозированию; Субтест 2 – показатель невербальных способностей;

Субтест 4 – показатель способности распознавать структуру ситуаций общения в динамике; _____ – прямая взаимосвязь при р ≤ 0,05–0,01; ____ – взаимосвязь обратная

общения в динамике (Субтест 4). Такого рода данные означают способность предполагать и узнавать участников межличностного взаимодействия, их позиции и роли в ситуации общения. Высокие показатели по субтесту определяют способность к анализу сложных ситуаций общения людей, к пониманию логики развития речевых и неречевых ситуаций, сенситивность к тонким изменениям в ситуации, к прогнозированию поведения людей в раз- ных ситуациях общения, а также предполагает быстрое включение в разные ситуации речевого взаимодействия и ориентировки в них. Именно на основе этой способности строится речевое поведение детей с задержкой психического развития, поскольку она интегрирует все остальные проявления речевого поведения: словарный запас, уверенность в речевом поведении, взаимоотношения в процессе общения и др. Другими словами, чем выше уро- вень развития способности распознавать структуру ситуаций общения, тем выше уровень речевого поведения в целом. Речевое поведение проявляется в лексическом запасе (в употреблении большего количества разных слов), в умении оперировать разными словами и фразами, в использовании эгоцентрической речи, описании взаимоотношений между людьми и своего отношения к чему/кому-либо, в уверенности при общении. И наоборот, при низком уровне развития социального интеллекта значительно снижается словарный запас и навыки речевого поведения соответственно ситуации общения. При этом может снижаться уверенность в общении, что сопровождается склонностью к замкнутости, закрытости, «аутсайдерству» из-за боязни вступать в контакты.

Полученные данные позволяют предполагать, что в группе детей с задержкой психического развития большое значение в формировании речевого поведения имеет именно умение понимать и ориентироваться в структуре межличностных отношений и ситуаций взаимодействия. Именно наличие таких навыков обусловливает эффективность речевого поведения.

Исходя из положения и роли этой способности в общей структуре взаимосвязей, можно считать, что уровень развития навыков и способности понимания и ориентирования в ситуации общения играет выраженную интегрирующую роль в организации речевого поведения.

Однако в этой системе взаимосвязей обособленно выделяется интересный феномен, который подтверждает взаимное влияние социального интеллекта и показателей речевого поведения. Установлено, что чем выше способность в ориентировании в ситуации общения, тем меньше испытуемый использует в своей речи специфические звукосочетания, под которыми подразумеваются неопределенные слова и выражения, некие комбинации звуков, букв, слогов, которые преобразуется в неизвестные нам новые слова. Такое проявление речевого поведение характерно для детей с задержкой психического развития, и, объясняя его с позиции социального интеллекта, следует считать, что по мере повышения его показателей у таких детей снижается число таких специфических речевых феноменов. На наш взгляд, наличие специфических звукосочетаний в устной и письменной речи таких детей объясняется их небольшим словарным запасом, а также неумением использовать его в соответствующих ситуациях общения, что, собственно, и приводит их к замене слов на эти сочетания звуков и букв. Подобное явление встречается у маленьких детей, которые, осваивая речь, произносят различные звуки и совершенно новые их сочетания.

Представляется достойным внимания еще один факт. Как уже упоминалось ранее, при повышении уровня социального интеллекта, в частности, умения понимать и ориентироваться в ситуации общения, возрастает уверенность человека при общении с другими людьми. И наоборот, низкая способность понимать ситуацию влечет за собой неуверенность в речевом поведении.

Кроме того, выделяется еще один показатель речевого поведения, который связан с уверенностью, – это «я-направленность» и «ты-направленность» в проблемных ситуациях общения. Под «ты-направленностью» подразумевается частота использования местоимений «ты» и, как правило, в контексте указывания другому лицу, что он сделал и что мог бы сделать. Часто такие высказывания имеют обвинительный характер. Анализ «я-направленность» проводился по аналогичному принципу. В ситуации исследования такая направленность проявлялась либо в принятии ответственности на себя, либо в эгоцентрическом аспекте, например, «Это я прав, а не ты» и т. д. Таким образом, определяется еще один аспект взаимосвязи этих переменных: повышение показателей социального интеллекта сопровождается более адекватным и конструктивным реагированием ребенка в проблемных ситуациях общения и меньшим использованием обвинительных форм речи.

В целом можно сделать вывод, что чем выше умение прогнозировать и понимать ситуацию и субъектов общения, тем более конструктивным становится поведение ребенка в проблемных ситуациях благодаря нравственному самоконтролю, словарному запасу, внутренней мотивации.

Другие два исследованных показателя социального интеллекта (показатель наличия и уровня невербальных способностей; показатель способности понимать и предугадывать поведение людей, прогнозировать события) находятся в системе взаимосвязей, но не являются системообразующими факторами и лишь дополняют картину речевого поведения.

Корреляции первого из них означают умение понимать и распознавать невербальные сигналы в процессе коммуникации с другими людьми, а также правильно использовать свое невербальное поведение. Взаимосвязи второго означают способности понимать и предугадывать поведение людей, прогнозировать события, направления развития ситуации общения, а также знание и понимание ролевых моделей поведения собеседников и эффективное использование этих ролевых моделей в своем собственном поведении.

Оба эти показателя важны для развития речевого поведения ребенка и его социальной адаптации. Так, по некоторым данным, более половины содержания информации в процессе общения передается именно невербально (Меграбян, 2001; Пиз, 2006). Поэтому значение невербального поведения в общении достаточно велико и оно является неотъемлемой частью процесса общения в целом. Такая же ситуация и с умением прогнозировать развитие ситуации общения и знание ролевых моделей поведения. На этом умении строится эффективное речевое поведение: без понимания и знания (даже на бытовом уровне) ролевых моделей достаточно сложно функционировать в системе человеческих взаимоотношений, которая к тому же находится в постоянном движении. Однако в системе речевого поведения эти способности и навыки находятся за пределами остальных его структурных компонентов и не оказывают взаимного влияния друг на друга. Как следствие, дети с задержкой психического развития не сопоставляют свои знания с практическими навыками, которые они могут использовать в реальных ситуациях общения. Уровень их знаний о нормах ролевого поведения и знаний невербальных проявлений поведения не связан с объёмом словарного запаса и стратегий речевого поведения. Таким образом, происходит некое рассогласование в различных компонентах речевого поведения: прогностического и вербального, этического и смыслового и т. п.

В системе динамических взаимоотношений и постоянно сменяющихся ситуаций общения очень важно уметь видеть, понимать и реагировать на эти изменения адекватно и соответственно ситуации. Для детей с задержкой психического развития, в системе речевого поведения которых происходит рассогласование социального интеллекта и некоторых проявлений речевого поведения, достаточно сложно вливаться в эту систему непрерывного взаимодействия и общения. В виду особенностей своего развития для них характерно отсутствие навыков эффективного общения при низкой обучаемости, и, в целом, определенное рассогласование развития социального интеллекта и речевого поведения.

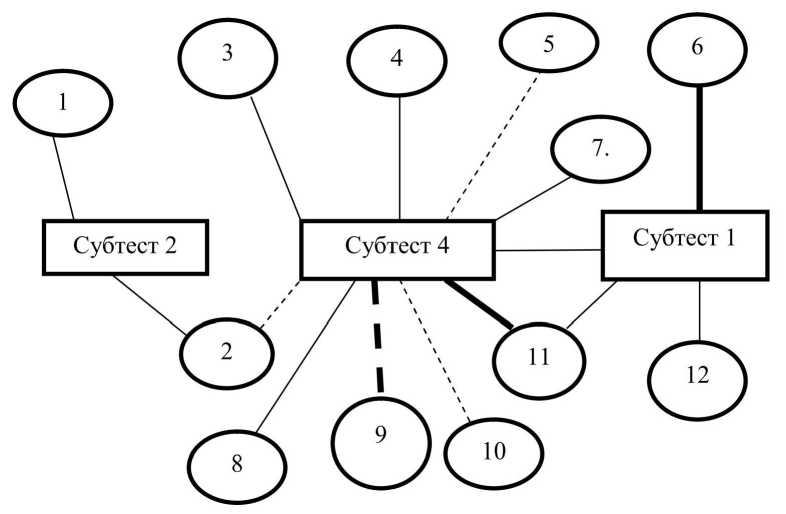

В отличие от этого, в группе детей с сохранным речевым развитием наблюдается несколько иная картина интеркорреляций (рис. 2).

Центром фактически бинарной системы взаимосвязей в группе младших школьников с нормативным развитием являются показатели способности к прогнозированию и невербальные способности. В силу этого именно они имеют системообразующие значение. Более того, в отличие от системы детей с задержкой психического развития здесь взаимосвязи переменных представлены широко и разнообразно, что качественно отличает эту картину от корреляционной плеяды показателей у детей с задержкой психического развития. Кроме того, эти показатели не только образуют систему отношений с другими проявлениями речевого поведения, но и вступают во взаимодействие друг с другом, что делает систему более интегрированной и целостной. При этом большое значение имеет эгоистическая направленность речевого поведения в ее взаимосвязи с социальным интеллектом, что подтверждает мнение о важности роли социального интеллекта и всех его составляющих в формировании уверенного поведения при общении. Часто такое поведение может стать основой для личностной самоуверенности. Замечено, что дети с нормативным развитием чаще, чем дети с задержкой психического развития, используют местоимение «я» в своей речи, как в устной, так и письменной, а также чаще говорят о себе и высказывают свое личное мнение о каких-либо явлениях. Таким образом, получает подтверждение тот факт, что дети с более высоким социальным интеллектом чувствуют и ведут себя более уверенно в ситуациях общения, более активны в проявлении Я-инициативы и самоценности в общении.

Также стоит отметить, что взаимовлияние феноменов социального интеллекта и речевого поведения проявляются в проблемных ситуациях, при которых дети с нормативным развитием в большей степени склонны проявлять обвинительную или даже агрессивную позицию в отношении собеседника, отказыва-

Рис. 2. Корреляционная плеяда показателей речевого поведения в группе детей с нормативным развитием:

1 – Словарный запас (5-й субтест Векслера); 2 – Интернет (Свободное письмо); 3 – Эго-направленность (Свободное письмо); 4 – Односложные фразы (Розенцвейг); 5 – Субкультурные выражения (Свободное письмо); 6 – Эго-Ассоциации (Тест эгоцентрических ассоциаций); 7 – Слэнг (Свободное письмо); 8 – Я-направленность (Розенцвейг); 9 – Знаменитости (Свободное письмо); 10 – Буквы (Свободное письмо); 11 – Просьбы (Розенцвейг); 12 – Математические примеры (Свободное письмо); 13 – Время (Свободное письмо); 14 – Сокращения слов (Розенцвейг); 15 – Специфические звукосочетания (Свободное письмо); 16 – GCR (Розенцвейг); 17 – Отношения (Свободное письмо); 18 – Соглашения (Розенцвейг); 19 – Ты-направленность (Розенцвейг); Субтест 1 – показатель способности к прогнозированию; Субтест 2 – показатель невербальных способностей; Субтест 4 – показатель способности распознавать структуру ситуаций общения в динамике; ____ – прямая взаимосвязь при р ≤ 0,05–0,01; ____ – взаимосвязь обратная

ясь от использования просьб или соглашений. Получается, что при высоких показателях социального интеллекта испытуемые меньше используют просьбы и соглашения в проблемных ситуациях, ориентируясь на свои силы и ресурсы.

Таким образом, чем выше показатели социального интеллекта, тем больше у детей проявляется уверенность в общении и тем чаще ими используются внешне обвинительные стратегии в проблемных ситуациях. Кроме того, дети с нормативным речевым развитием тем реже используют односложные фразы в проблемных ситуациях общения, чем выше у них уровень социального интеллекта. Возможно и обратное: при недостаточном уровне его развития такие дети склонны использовать простые в обращении фразы: «да», «нет», «хорошо», «не знаю» и т. п.

Еще одним важным проявлением ориентирования таких детей в ситуациях взаимодействия и обучаемости является использование ими в письменной речи математических примеров как заместителей слов и предложе- ний. В основном такая стратегия речевого поведения детей с нормативным развитием проявляется у более младших по возрасту, и в ситуациях, когда дети не могли вспомнить другие слова. Таким образом, низкие показатели социального интеллекта (особенно показатель прогнозирования ситуации общения) сочетаются с частым использованием «заместителей» вербальной информации (например, с помощью математических примеров) или с ее упрощением (например, с использованием простых и односложных фраз).

Отметим, что в целом у детей с нормативным речевым развитием наблюдается достаточно большое разнообразие проявлений речевого поведения, которые обусловлены их взаимосвязью с социальным интеллектом. Кроме того, в этой корреляционной системе уже в качестве системообразующих факторов выступают все показатели социального интеллекта (прогнозирование, понимание невербального поведения, ориентирование в ситуации), а не только один из них, как у детей с задержкой психического развития. Такая система становится все более обширной и, в то же время более связной и интегрированной. Такая система является динамической и постоянно развивается благодаря сильному взаимовлиянию социального интеллекта и речевого поведения, что обусловливает, в частности, достаточно высокую обучаемость детей с нормативным развитием, а также более высокий уровень их мыслительного творчества. По полученным нами данным, даже низкие показатели социального интеллекта не останавливают детей с нормативным развитием в придумывании «обходных путей» межличностного взаимодействия. Однако в речевом поведении таких детей наблюдаются и неконструктивные проявления в проблемных ситуациях общения, в частности, агрессивное и внешнеобвинительное поведение. Более того, обладая достаточными навыками прогнозирования и ориентирования в ситуации, нормально развивающиеся дети сознательно использовали в проблемных ситуациях эти стратегии речевого поведения. Таким образом, при высоких показателях социального интеллекта наблюдаются и высокие показатели уверенного и, часто, самоуверенного поведения, которые, возможно, обусловливают наличие таких деструктивных форм речевого поведения.

Следует отметить, что в группе детей с задержкой психического развития не наблюдались описанные выше особенности. Этот факт может объясняться неуверенностью поведения в разных ситуациях общения и взаимодействия, поскольку связующим фактором между явлениями высокого социального интеллекта и деструктивного речевого поведения является уверенное речевое поведение.

Таким образом, можно отметить, что в группе детей с задержкой психического развития некоторые компоненты речевого поведения требуют коррекции, особенно те из них, которые ведут к рассогласованию в речевом поведении и его низкой взаимообусловленностью с социальным интеллектом.

Таким образом, проведенное исследование показало, что выделенные на теоретическом этапе настоящего исследования компоненты речевого поведения взаимосвязаны. Безусловно, нарушение одного из компонентов речевого поведения влечет за собой рассогласование в развитии ребенка. На примере исследования группы детей с задержкой психического развития можно проследить, как низкий уровень развития прогностического и смыслового компонентов речевого поведения влечет за собой нарушение вербального и мотивационного компонентов. Поэтому сегодня целесообразно продолжать исследования речевого поведения для разработки и использования превентивных и коррекционных мер.

Список литературы Взаимосвязь речевого поведения и социального интеллекта в ситуациях общения младших школьников с задержкой психического развития

- Баряева, Л.Б. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2001. - 320 с.

- Борякова, Н.Ю. О некоторых особенностях построения речевых высказываний детьми 6-7 лет с ЗПР на сюжетную картинку / Н.Ю. Борякова // Дефектология. - 1982. - № 5. - С. 53-58.

- Вагнер, К.А. Агрессивное речевое поведение детей младшего школьного возраста / К.А. Вагнер // Вестник ИГЛУ. - 2013. - № 4(25). - С. 239-244.

- Габдуллина, Н.А. Влияние речевого недоразвития на формирование социального интеллекта дошкольников / Н.А. Габдуллина // «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки»: Электронный сборник статей по материалам XIV студенческой международной научно-практической конференции. - Новосибирск: Изд. «СибАК». - 2013. - № 8(11). - http://www.sibac.info/ archive/guman/ 8(11).pdf. (дата обращения: 20.09.2017)

- Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология мышления: пер. с нем. и англ. / под ред. A.M. Матюшкина. - М.: Прогресс. - 1965. - С. 433-456.

- Ефименкова, Л.Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим недоразвитием речи). Кн. для логопеда / Л.Н. Ефименкова. - М.: Просвещение, 1985.

- Зимняя, И.А. Лингвопсихология речевой деятельности / И.А. Зимняя. - М.: Моск. психол.-соц. ин-т; Воронеж: НПО «МОДЭК». - 2001. - 432 с.

- Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. - М.: Изд-во ЛКИ, 2007. - 264 с.

- Куницына, В.Н. Социальная компетентность и социальный интеллект: структура, функции, взаимоотношения / В.Н. Куницына // Теоретические и прикладные вопросы психологии. Вып. 141 / под ред. А.А. Крылова. - СПб., 1995. - С. 48-59.

- Куницына, В.Н. Трудности межличностного общения: дис. … д-ра психол. наук / В.Н. Куницына. - СПб., 1991. - 280 с.

- Лалаева, Л.И. Особенности проявлений взаимосвязи интеллекта и языковой способности в речевом развитии детей при нормальном и нарушенном онтогенезе / Л.И. Лалаева // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. - 2008. - № 3. - С. 1-10.

- Лубовский, В.И. Задержка психического развития как психолого-педагогическая проблема // Развитие младших школьников в норме и при отклонениях / В.И. Лубовский. - Иркутск, 1979. - С. 3-17.

- Матвеева, Л.Г. Анализ понятия «социальный интеллект» // Вестник ЮУГУ. Серия «Психология». - 2008. - № 33 (133). - С. 51-55.

- Меграбян, А. Психодиагностика невербального поведения / А. Меграбян. - М.: Речь. - 2001. - 256 с.

- Никитина, Е.Ю. Развитие социального интеллекта у старших дошкольников и первоклассников в процессе общения со значимыми взрослыми / Е.Ю. Никитина, О.В. Шилова // Вестник ЧГПУ. - 2009. - № 6. - С. 119-127.

- Омарова, П.О. Социализация детей с задержкой психического развития / П.О. Омарова // Известия ДГПУ. - 2007. - № 1. - С. 44-51.

- Пиз, А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам / А. Пиз. - М.: Эксмо, 2006. - С. 272.

- Слепович, Е.С. Словообразование у детей, отстающих в развитии / Е.С. Слепович // Тезисы докладов 5 Всесоюзного съезда Общества психологов СССР. - М.: Академия наук СССР, 1974.

- Супрун, А.Е. Лекции по теории речевой деятельности / А.Е. Супрун. - Минск: БГУ, 1996. - 287 с.

- Сухих, С.А. Черты языковой личности, Коммуникативно-функциональный аспект языковых единиц / С.А. Сухих. - Тверь, 1993. - C. 85-90.

- Фатихова, Л.Ф. Характеристика социального интеллекта детей с различными отклонениями в развитии / Л.Ф. Фатихова // Специальное образование. - № 3. - 2013. - С. 87-97.

- Чеботникова, Т.А. Речевое поведение как один из способов актуализации личности / Т.А. Чеботникова // Вестник ЧГУ. -2011. - № 28. - С. 138-143.

- Шевченко, С.Г. Ознакомление с окружающим миром учащихся с задержкой психического развития / С.Г. Шевченко. - М.: Просвещение, 1990.

- Щербакова, С.В. Социальный интеллект и прогнозирование взаимоотношений в конфликтных ситуациях / С.В. Щербакова // Вестник Башкирского университета. - 2013. - Т. 18, № 4. - С. 1260-1266.