Взаимосвязь структурных и функциональных свойств мышц голени в условиях гипо- и гипердинамии

Автор: Щуров В.А., Гребенюк Л.А., Мурадисинов С.О.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2003 года.

Бесплатный доступ

Обследованы здоровые мужчины 17-18 лет, не занимающиеся спортом (18 чел.), легкоатлеты (22 чел.) и борцы (20 чел.). Кроме того, обследовано 8 взрослых больных 18-44 лет с врожденным нарушением продольного роста голени одной из конечностей до и после оперативного уравнивания длины конечностей. Обнаружено, что показатели толщины сократительной части мышц, угла наклона мышечных пучков и показатели динамометрии находятся в тесной взаимосвязи и определяются уровнем и характером функционального нагружения конечностей. Гипотрофия мышц пораженной конечности у больных приводит к преимущественному снижению угла наклона мышечных пучков, то есть - к снижению физиологического поперечника мышц.

Голень, функция мышц, гиподинамия, гипердинамия

Короткий адрес: https://sciup.org/142120657

IDR: 142120657

Текст научной статьи Взаимосвязь структурных и функциональных свойств мышц голени в условиях гипо- и гипердинамии

Важнейшими критериями функционального состояния мышц конечностей является амплитуда изменения ее длины, показатели сократительной способности, параметры биоэлектрической активности, а также определяемые с помощью ультразвукового сканирования толщина и структура брюшка мышц [1, 2].

При анализе соотношения силы передней и задней групп мышц голени установлено, что показатели мышц-подошвенных сгибателей стопы (ПСС) в большей степени изменяются под влиянием спортивной тренировки и с увеличением возраста [3, 4], чем мышц-тыльных сгибателей стопы (ТСС). У больных с облитерирующим эндартериитом по мере прогрессирования заболевания сила мышц-ТСС снижает- ся на 8%, а мышц-ПСС – на 22% [4].

Ранее было обнаружено, что после оперативного удлинения конечности происходит уменьшение перистости мышц [5], что напрямую связывалось с переориентацией направления мышечных пучков. Однако не исключено, что такое явление может быть обусловлено гипотрофией мышц, возникающей вследствие гиподинамии и под влиянием оперативного удлинения конечности.

Целью настоящего исследования явилось выяснение вопроса о влиянии гипердинамии у спортсменов и сниженной функциональной нагрузки у больных мужского пола на сократительную способность и структуру мышц голени.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы здоровые лица мужского пола 18-17 лет, не занимающиеся спортом (18 чел.) и спортсмены того же возраста с различным характером тренировок – легкоатлеты с цикличе- ским характером нагрузки на нижние конечности, когда происходит преимущественно саркоплазматическая гипертрофия (22 чел.), и борцы со статическим характером нагрузки на нижние конечности, когда наблюдается миофибрилляр-ная гипертрофия (20 чел.). Масса тела обследуемых из группы неспортсменов составила 69±2 кг, группы легкоатлетов – 68±2 кг, группы борцов – 70±3 кг.

Кроме того, обследовано 8 взрослых больных 18-44 лет с врожденным нарушением продольного роста голени одной из конечностей до и после оперативного уравнивания длины конечностей. Мы сочли невозможным использовать для сравнения показатели большей по объёму выборки лечившихся в клинике детей и подростков, поскольку у них свойства мышц существенно зависят от возраста.

Максимальный момент силы мышц бедра и голени определялся с помощью динамометрического стенда [6], визуализацию мышц производили с использованием линейного датчика 7,5 мГц ультразвуковой диагностической установки «SONOLINE SI-450» (ФРГ, «Siemens»). Исследование производили в положении лежа в состоянии физического покоя и при максимальном сокращении исследуемых мышц.

Обработка результатов исследования проводилась на ПК при помощи стандартного программного обеспечения (Microsoft Excel, Statistica).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Максимальный момент силы мышц-ПСС оказался наибольшим в группе борцов, несколько меньше – у легкоатлетов и у здоровых мужчин, не занимавшихся спортом (табл. 1). У больных на интактной голени показатель составил 70%, на пораженной – 65% от уровня нормы (р<0,001).

Максимальный момент силы мышц-ТСС больной конечности до лечения составил 86% от уровня интактной и мало отличался от показателя у здоровых мужчин. Относительно высокий уровень показателя сократительной способности передней группы мышц у больных является следствием того, что эта группа мышц на большем протяжении связана с большеберцовой костью, растет и развивается вместе с ростом кости и, по-видимому, меньше подвержена тренирующим и детренирующим воздействиям. В силу этого обстоятельства, показатель максимальной силы передней группы мышц голени у обследуемых различных групп имеет меньшую дисперсию, чем мышц-ПСС. Если дисперсия показателя мышц-ПСС у борцов, легкоатлетов и неспорт-сменов составила соответственно 1217, 1078 и 398, то передней группы мышц голени – 51, 56 и 40.

После оперативного удлинения пораженной голени у больных показатель силы мышц-ТСС составил 43% от уровня интактной конечности, снизившись на 63%. Следовательно, эта группа мышц оказывается более уязвимой при заболеваниях и повреждениях конечности [7].

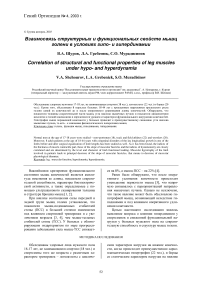

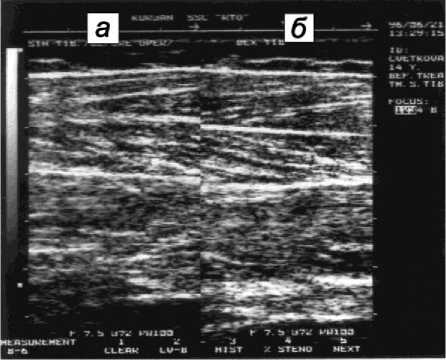

Большинство мышц в организме человека имеют перистое или полуперистое строение. Биомеханика их сокращений существенно отличается от таковой у мышц, имеющих параллельно расположенные пучки, поскольку с увеличением угла их наклона увеличивается физиологический поперечник мышцы и ее сократительная способность [5]. Нам представилось интересным проследить изменение угла наклона мышечных волокон и толщины мышц при их сокращении с максимальным усилием (рис. 1). Для наблюдения были взяты передняя большеберцовая мышца (M. tibialis anterior) и длинный разгибатель пальцев (M.extensor digitorum longus).

Рис. 1. Сонограммы передней большеберцовой мышцы (а) и длинного разгибателя пальцев (б) у не-спортсмена в покое и при максимальном сокращении (в, г)

Угол наклона мышечных пучков у здоровых обследуемых в состоянии физического покоя был наименьшим у не занимающихся спортом (табл. 2). Прирост угла наклона пучков при максимальном сокращении передней большеберцовой мышцы был наибольшим у борцов, сравнительно меньше – у неспортсменов и наименьшим – у легкоатлетов. В таком же порядке расположились показатели прироста угла наклона пучков и при сокращении длинного разгибателя пальцев. Та же закономерность прослеживается и при анализе толщины брюшка мышц. Самое толстое мышечное брюшко – у борцов, наименьшая изменчивость толщины – у легкоатлетов.

Таблица 1

Максимальный момент силы мышц голени (Н*м)

|

Группы обследуемых |

Число набл. |

Момент силы мышц-ПСС |

Момент силы мышц-ТСС |

Силовой индекс антагонистов |

|

Борцы |

20 |

183,0 ± 7,8 |

62,3 ± 1,6 |

34% |

|

Легкоатлеты |

22 |

171,2 ± 7,0 |

56,0 ± 1,6 |

33% |

|

Неспортсмены |

18 |

153,2 ± 4,7 |

48,9 ± 1,5 |

32% |

|

Больные до лечения (интактная конечность) |

8 |

107,8 ± 2,7 |

58,0 ± 4,5 |

54% |

|

Больные до лечения (пораженная конечность |

8 |

99,2 ± 9,6 |

49,8 ± 2,4 |

49% |

|

Больные после лечения (интактная конечность) |

6 |

128,4 ± 45,8 |

43,5 ± 10,5 |

34% |

|

Больные после лечения (пораженная конечность |

6 |

81,8 ± 36,7 |

18,7 ± 11,4 |

23% |

Таблица 2

Угол наклона мышечных пучков в покое и при сокращении

|

Группа обследуемых |

Передняя б/берцовая мышца |

Длинный разгибатель пальцев |

||||

|

Состояние покоя |

Сокращение |

Прирост |

Состояние покоя |

Сокращение |

Прирост |

|

|

Борцы |

12,3 ± 1,2 |

25,8 ± 2,9 |

109% |

13,7 ± 2,2 |

27,7 ± 1,9 |

102% |

|

Л/атлеты |

11,7 ± 2,0 |

19,1 ± 2,9 |

63% |

11,3 ± 2,1 |

19,3 ± 3,5 |

71% |

|

Неспортсмены |

8,9 ± 2,1 |

16,6 ± 2,5 |

87% |

9,7 ± 1,8 |

16,9 ± 3,2 |

74% |

Таблица 3

Толщина брюшка мышц в покое и при сокращении

|

Группа обследуемых |

Передняя б/берцовая мышца |

Длинный разгибатель пальцев |

||||

|

Состояние покоя |

Сокращение |

Прирост |

Состояние покоя |

Сокращение |

Прирост |

|

|

Борцы |

12,8 ± 0,5 |

15,0 ± 0,8 |

36% |

15,5 ± 0,8 |

17,8 ± 1,1 |

15% |

|

Л/атлеты |

12,2 ± 2,0 |

14,3 ± 2,5 |

17% |

14,6 ± 1,8 |

15,8 ± 1,3 |

8% |

|

Неспортсмены |

10,3 ± 1,2 |

13,3 ± 1,5 |

19% |

12,7 ± 1,8 |

15,0 ± 1,5 |

21% |

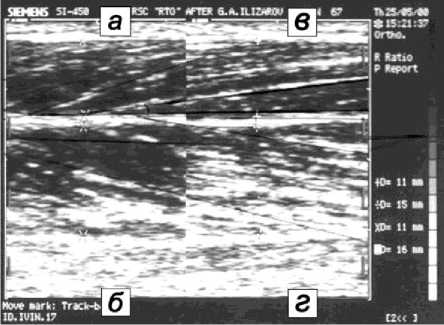

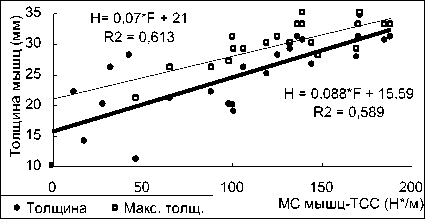

Выявлена зависимость угла наклона мышечных пучков от сократительной способности мышц, общая для больных (пораженная и интактная конечности) и здоровых обследуемых (рис. 2). С увеличением силы мышц угол наклона мышечных пучков неуклонно увеличивался. На пораженной конечности у больных угол наклона был меньше расчетного.

Рис. 2. Зависимость угла наклона мышечных пучков передней большеберцовой мышцы от силы мышц-ТСС до и после сокращения у обследуемых разных групп

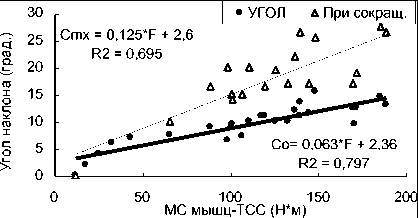

Биомеханические расчеты показывают, что с увеличением угла наклона мышечных пучков уменьшается вектор силы. Поэтому увеличение угла более чем на 30 ° оказывается неэффективным, несмотря на то, что способствует росту физиологического поперечника мышц. У легкоатлетов увеличение сократительной способности мышц связано, по-видимому, с преимущественным увеличением массы мышц без соответствующего прироста количества миофибрилл. Во всяком случае, с увеличением силы мышц наблюдалось уменьшение прироста угла накло-

Рис. 3. Зависимость прироста угла наклона мышечных пучков от силы мышц при их сокращении у спортсменов-легкоатлетов

С увеличением толщины брюшка мышц у больных увеличивалась сила сокращения (рис. 4). У спортсменов-легкоатлетов с увеличением силы мышц при их сокращении прирост толщины не уменьшался, а увеличивался, что подтверждает положение о характере рабочей гипертрофии мышц (рис. 5).

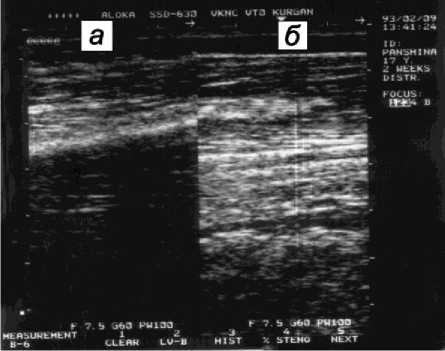

Проведенная ультразвуковая визуализация мышц голени больных с односторонними укорочениями подтвердила, что у большинства пациентов имелись отклонения в структуре мышечной ткани, зависящие от многих факторов и в наибольшей степени – патологических изменений. До лечения у больных с врожденным укорочением одной из нижних конечностей при сохранении целости берцовых костей отклонения в структуре мышц голени заключались в основном в уменьшении мышечного массива сегмента (рис. 6).

Рис. 4. Зависимость толщины передней группы мышц голени в покое и при сокращении от силы мышц-ТСС у обследуемых разных групп

|

19 17 15 13 11 9 7 4 |

G= 0,005x3 - 0,8*F2 + 44,2*F - 779 R2 = 0,789 |

|

0 45 50 55 60 65 70 Момент силы мышц (Н*м) |

Рис. 5. Зависимость прироста толщины передней группы мышц голени от силы мышц-ТСС у спортсменов-легкоатлетов

Рис. 6 . Сонограмма передней группы мышц голени больной Ц., 14 лет, до лечения. Диагноз: врожденное укорочение левой нижней конечности: а) m.tibialis anterior и m. digitorum longus пораженной конечности; б) мышцы контралатеральной голени

Мышцы больных с отсутствием малоберцовой кости отличались нечеткой дифференциацией мышечной ткани. Толщина брюшка передней большеберцовой мышцы укороченной голени составляла 4,8 ± 0,8 мм, что на 52% меньше значений интактной конечности (Р ≤ 0,05). Угол наклона мышечных пучков передней большеберцовой мышцы относительно продольной оси интактной конечности составлял 4,9 ± 0,5 ο , на пораженной – 2,0 ± 0,6°.

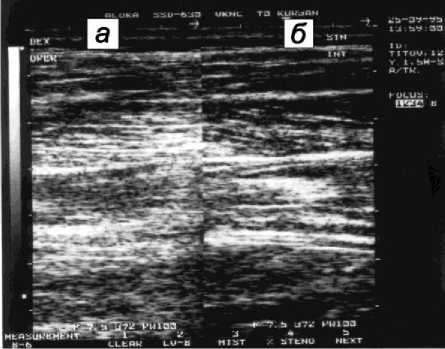

В период дистракции выявлено уменьшение толщины мышечных пучков передней группы мышц удлиняемой голени, характер расположения их был близким к параллельному относительно продольной оси конечности (рис. 7).

Рис. 7. Сонограмма передней группы мышц голени больной П., 17 лет. Диагноз: врожденное укорочение правой нижней конечности: а) мышцы удлиняемой голени к двум неделям дистракции; б) мышцы интактного сегмента

Дозированное растяжение пораженной голени приводило к увеличению ее продольных размеров и уменьшению величины обхвата. Установлено, что в начале периода фиксации явления атрофии сохранялись – уменьшена толщина мышечного брюшка и истончены мышечные пучки (рис. 8).

Рис. 8. Сонограмма передней группы мышц голени больного Т., 12 лет. Диагноз: врожденное укорочение правой нижней конечности: а) структура передней большеберцовой мышцы и длинного разгибателя пальцев через 1,5 месяца после лечения, б) интактная конечность

Таким образом, показатели толщины сократительной части мышц, угла наклона мышечных пучков и показатель динамометрии находятся в тесной взаимосвязи и определяются уровнем и характером функционального нагружения конечностей. Гипотрофия мышц пораженной конечности приводит к преимущественному снижению угла наклона мышечных пучков, то есть к снижению физиологического поперечника мышц.