Взаимосвязь структурных нарушений суставного гиалинового хряща и параметров системных проявлений воспалительной реакции в патогенезе ранних стадий первичного остеоартроза

Автор: Гладкова Е.В., Иванов А.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить взаимосвязь структурных нарушений суставного гиалинового хряща с изменениями концентраций про- и противовоспалительных цитокинов на ранних стадиях остеоартроза. Материал и методы. У 67 женщин основной группы в возрасте 35-50 лет с начальными проявлениями первичного остеоартроза (0-I стадии) и 30 здоровых лиц проведено ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография (Т2*-релаксометрия) коленных суставов, определено содержание в сыворотке крови интерлейкина-1(3 с применением системы мультипараметрического анализа MAGPIX (Luminex Corporation). Методом иммуноферментного анализа определяли в моче Urine CTX-II, в сыворотке крови — YKL-40 и интерлейкин-4. Результаты. В основной группе отмечено возрастание Urine CTX-II: 32,5 (30,9; 35,1) нг/мл, интерлейкина-1(3: 6,09 (4,81; 7,69) пг/мл и YKL-40: 64,1 (58,1; 77,0) нг/мл на фоне отсутствия изменения содержания интерлейкина-4: 5,28 (4,71; 5,39) пг/мл, снижение силы корреляционной связи между содержанием Urine CTX-II и интерлейкина-1 (3 (R=0,7), между интерлейкином-1(3 и хрящевым гликопротеином YKL-40 (R=0,3) и повышение силы связи между хрящевым гликопротеином YKL-40 и CTX-II (R=0,4) при р

Остеоартроз, ранние стадии, суставной гиалиновый хрящ, цитокины

Короткий адрес: https://sciup.org/149135137

IDR: 149135137

Текст научной статьи Взаимосвязь структурных нарушений суставного гиалинового хряща и параметров системных проявлений воспалительной реакции в патогенезе ранних стадий первичного остеоартроза

На данный момент не вызывает сомнений значимость роли персистирующего воспаления в прогрессировании поражения суставного хряща, сопровождающегося существенным уменьшением его объема, что в конечном итоге приводит к ощутимым изменениям биомеханики сустава. Высокий уровень воспалительной активности при манифестных формах ОА подтверждается повышением локальной экспрессии и поступления в биологические среды ряда медиаторов (интерлейкина-1β, матриксных металлопротеиназ — коллагеназ и аггреканаз), запускающих каскад клеточных и гуморальных реакций, формирующих так называемый «порочный круг» и приводящих к усугублению деструкции скелетных соединительных тканей [5].

Результатом подобной активности становится высокий уровень катаболических процессов, протекающих в суставном гиалиновом хряще, что приводит к быстрым необратимым потерям их структурных биополимеров. Учитывая то, что основной объем его представлен экстрацеллюлярным матриксом, свыше 60% которого принадлежит коллагеновым белкам (коллаген II типа, аггрекановые протеогликаны) и лишь незначительная доля приходится на минорные коллагены других типов, именно потерям коллагена II типа принадлежит ключевое патогенетическое значение в прогрессировании деструкции суставных структур [6]. Принимая во внимание тот факт, что гиалиновый суставной хрящ отличается весьма ограниченным резервом для регенерации, важнейшим условием сохранения функциональной состоятельности суставов является своевременное выявление ранних признаков дезорганизации хрящевой ткани и поиск ключевых патогенетических звеньев дальнейшего прогрессирования заболевания [7].

В последние годы пристальное внимание уделяется хрящевому гликопротеину YKL-40 (HC gp-39), продуцируемому хондроцитами, а также синовиальными и стволовыми клетками, активированными нейтрофилами и макрофагами [8]. Являясь представителем хитиназоподобных белков, YKL-40 рассматривается в качестве одного из значимых компонентов типовых воспалительных процессов при патологических состояниях различного генеза. Доказано участие данного цитокина в прогрессировании болезни Альцгеймера, усугублении течения бронхиальной астмы, рассеянного склероза, сахарного диабета II типа. Имеются наблюдения о связи повышения экспрессии YKL-40 с развитием эндотелиальной дисфункции при сердечно-сосудистых заболеваниях. Интересным является тот факт, что YKL-40 был предложен, с одной стороны, как маркер прогрессирования ряда тяжелых хронических заболеваний, а с другой — как предиктор их ранней манифестации [8, 9].

Согласно данным литературы, хрящевой гликопротеин может быть ассоциирован с ремоделированием тканей и являться показателем активности локального и системного воспаления при суставной патологии. Доказано, что уровень хрящевого гликопротеина в синовиальной жидкости находится в прямой зависимости от содержания интерлейкина-6 и активности ряда матриксных металлопротеиназ (MMP-1, MMP-3) и соответствует рентгенологической стадии заболевания, отражая активность деструкции суставных тканей [10]. Проведенные экспериментальные исследования, выполненные в отношении культуры хондроцитов, подтвердили увеличение экспрессии YKL-40 в ответ на введение экзогенного интерлейкина-6. При изучении механизмов развития аутоиммунного процесса при РА получены убедительные данные, позволяющие рассматривать хрящевой гликопротеин в качестве индикатора наличия воспалительной активности наряду с С-реактивным протеином, интерлейкином-6, эпидермальным и ва-скулоэндотелиальным факторами роста, матрикс-ными металлопротеиназами 1 и 3, адипоцитокинами и сывороточным амилоидным белком [11]. В то же время, имеются свидетельства того, что YKL-40 принимает непосредственное участие в стимуляции пролиферации фибробластов и хондроцитов при РА, чем способствует ингибированию деструкции хряща. Следовательно, сведения о функциях данного белка в реализации воспалительного ответа при заболеваниях суставов остаются спорными. Кроме того, в доступной литературе отсутствуют сведения относительно патогенетической роли хрящевого гликопротеина в патогенезе ранних проявлений первичного ОА коленных суставов.

Цель: изучить взаимосвязь структурных нарушений суставного гиалинового хряща с изменениями концентраций про- и противовоспалительных цитокинов на ранних стадиях ОА.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 97 женщин в возрасте от 35 до 50 лет, разделенных на две группы: основную и сравнения. Пациенты основной группы и лица группы сравнения дали добровольное информированное согласие на участие в комплексном обследовании, которое проведено с соблюдением стандартов Хельсинкской де- кларации (1975) по обследованию и лечению людей, и одобрено комитетом по этике. Протокол исследования одобрен комитетом по этике ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России (протокол №6 от 04.02.2018).

Критерии исключения из исследования: онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринные, иммунодефицитные заболевания, состояния после хирургических вмешательств, гормональные нарушения, состояние менопаузы.

Основная группа состояла из 67 женщин в возрасте 38,7±6,9 года с начальными проявлениями ОА коленных суставов. Критерий включения: наличие начальных проявлений первичного ОА коленных суставов. Пациентки основной группы были объективизированы на основании результатов комплексного клинико-инструментального обследования, включающего сбор анамнеза, анкетирование с использованием опросника KOSS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score), осмотр ортопеда с оценкой локального статуса, а также данные инструментальных исследований состояния коленных суставов. В основную группу включены пациентки с общим итогом 93–97 баллов согласно критериям опросника KOSS. Большинство пациенток основной группы (45 женщин) не имели рентгенологических признаков, предложенных J. Kallgren и J. Lawrence (1952) для ОА коленных суставов. У 22 пациенток отмечалось наличие минимального сужения суставной щели менее чем на 2/3 по сравнению с нормальными показателями, единичные субхондральные кисты и незначительные краевые костные разрастания. Ультразвуковое исследование состояния коленных суставов, проведенное на аппарате Siemens-2000, оснащенном линейным датчиком с диапазоном частот 9 МГц, подтверждало наличие у всех пациенток основной группы признаков дегенеративных изменений гиалинового хряща в виде неоднородной его структуры с отсутствием четких границ при наличии неровных контуров, утолщенной синовиальной оболочки и наличия незначительного объема жидкости в полости сустава, приводившего к расширению верхнего заворота. Структура надколенника у пациенток основной группы была сохранена. Надколенник визуализировался в виде ровной четкой структуры, целостность его собственной связки не была нарушена. Как наружный, так и внутренний мениск характеризовался неоднородной структурой и нечеткими неровными контурами при сохранении формы. Кроме того, начальные проявления ОА коленных суставов были подтверждены на основании результатов МРТ-исследования с использованием программы Т2*-релаксометрии (Relax MAP) на томографе Hitachi Eshelon 1,5 Т. (TOSHIBA) и Т1-, Т2- и Pd-измерений во фронтальной, аксиальной и сагиттальной проекциях.

В группу сравнения включены 30 условно здоровых женщин, сопоставимых по возрасту с пациентками основной группы без травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата в анамнезе, а также других состояний, способных повлиять на изучаемые показатели, с отсутствием признаков дегенеративнодистрофических изменений суставных структур по данным рентгенографического, ультразвукового и МРТ-исследований и с функциональным состоянием суставов по шкале KOSS от 98 до 100 баллов.

С целью оценки активности воспалительного ответа у всех участниц исследования определена концентрация в образцах сыворотки крови провос-палительных цитокинов IL-1β и YKL-40 и противовоспалительного цитокина Il-4. Оценку степени деструк-

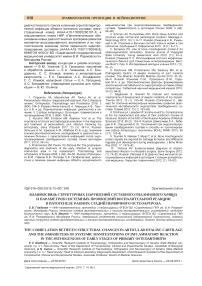

Сопоставительное исследование метаболитов у пациентов с ранними проявлениями первичного остеоартроза

|

Показатели |

Основная группа (n=67) |

Группа сравнения (n=30) |

р |

|

IL-1β, пг/мл |

6,09 (4,81; 7,69) |

4,01 (2,71; 5,28) |

р<0,001 |

|

YKL-40, нг/мл |

64,1 (58,1; 77,0) |

21,8 (18,8; 35,2) |

р<0,001 |

|

IL-4, пг/мл |

5,28 (4,71; 5,39) |

5,15 (4,68; 5,27) |

|

|

Urine CTX II, нг/мл |

32,5 (30,9; 35,1) |

25,7 (23,1; 26,7) |

р<0,001 |

Примечание: (Me) медиана, (25%) нижний и (75%) верхний квартили; р — показатель значимости различий исследуемых показателей между основной группой и группой сравнения.

тивно-дегенеративных процессов хрящевой ткани осуществляли на основании изменения в моче фрагментов коллагена II типа.

Содержание в образцах сыворотки крови IL-1β детектировали с помощью диагностической системы для мультипараметрического анализа MAGPIX (Luminex Corporation, США) с использованием наборов ProcartaPlex Human Basic Kit (Invitrogen, США).

Определение концентраций YKL-40 и IL-4 проводилось в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием наборов реагентов фирм «Quidel» (США) и «Вектор Бест» (Россия). Содержание фрагментов коллагена II типа в моче определяли с помощью набора реагентов Urine CartiLaps® (CTX–II) EIA Immunodiagnostic systems (Великобритания). ИФА проводили в строгом соответствии с инструкциями производителей наборов реагентов с использованием ридера Antos 2020.

При обработке результатов исследования использованы пакеты программ: MS Excel (AtteStat) и Statistica 6.0. Поскольку большинство полученных данных не соответствовало гипотезе о нормальном распределении согласно критерию Шапиро — Уилка, для оценки и интерпретации результатов исследования использовали U-критерий Манна — Уитни. С целью определения тесноты связи между исследуемыми признаками использовали коэффициент корреляции рангов Спирмена (R). Значения R<0,3 свидетельствовали о слабой связи между изучаемыми признаками; 0,3

Результаты. Установлено, что у пациенток основной группы происходит статистически значимое увеличение концентрации коллагена II типа в моче на 26% относительно группы сравнения (таблица).

Повышение экскреции коллагена II типа отражает увеличение его концентрации в системном кровотоке, что соответствует структурным нарушениям суставного гиалинового хряща, выявленным с помощью инструментальных методов исследования, включая ультразвуковое исследование и магнитнорезонансную томографию с использованием специализированной программы Т2-релаксометрии.

При изучении содержания в сыворотке крови цитокинов провоспалительного звена обнаружено, что у пациенток основной группы с 0-I стадиями ОА отмечается статистически значимое повышение концентрации IL-ie на 51% в отличие от группы сравнения. Выраженное увеличение концентрации IL-1β в системном кровотоке у пациенток основной группы свидетельствует в пользу раннего вовлечения про-воспалительного звена системы цитокинов при развитии ОА. Кроме того, у пациенток основной группы обнаруживается статистически значимое увеличение концентрации в сыворотке крови YKL-40. Его уровень в кровотоке у пациенток с ранними стадиями ОА в 3 раза больше значений, зарегистрированных в группе сравнения, что значительно превышает концентрационные сдвиги IL-1β. Вместе с тем значимость изменений сывороточных концентраций цитокина IL-4 у пациентов основной группы относительно вариабельности значений группы сравнения статистически не доказана.

При анализе цитокиновых механизмов регуляции метаболизма суставного гиалинового хряща у лиц группы сравнения выявлено наличие прямой сильной корреляции концентрации Urine CTХ II в моче и уровня IL-1β в сыворотке крови (R=0,7; р<0,05). Прямые корреляционные взаимосвязи концентрации YKL-40 и экскреции фрагментов коллагена II типа у лиц группы сравнения имеют среднюю силу (R=0,4; р<0,05). При этом концентрации IL-1β и YKL-40 в системном кровотоке у здоровых лиц связаны прямой корреляцией средней силы (R=0,3; р<0,05).

При анализе патогенетических взаимосвязей процессов деструкции хрящевой ткани и параметров системного воспалительного ответа установлено, что у пациенток основной группы с ранними стадиями первичного ОА отмечается снижение силы связи между концентрацией фрагментов коллагена II типа в моче и содержанием IL-1β в сыворотке крови (R=0,5; р<0,05) относительно значений коэффициента корреляции у лиц группы сравнения. При этом сила взаимосвязи между уровнем YKL-40 и CTХ II в моче, напротив, увеличивается, и коэффициент корреляции возрастает до (R=0,5; р<0,05). Взаимосвязь концентраций в сыворотке крови IL-1β и YKL-40 снижается, что характеризуется уменьшением коэффициента корреляции до (R=0,2; р<0,05): в 2 раза меньше, чем у клинически здоровых лиц группы сравнения.

Обсуждение. Объективизация структурных изменений суставного гиалинового хряща на основании инструментальных методов его визуализации — недостаточно чувствительный метод на этапе начальных проявлений патологического процесса, а проведение гистоморфологических исследований не целесообразно вследствие высокой инвазивно-сти и низкого регенераторного потенциала хрящевой ткани, что существенно повышает значимость оценки концентрации ее метаболитов в кровотоке [12]. Полученные в ходе настоящего исследования данные подтверждают данную концепцию, так как у пациентов даже с ранними стадиями ОА выявлено выраженное увеличение экскреции коллагена II типа с мочой. При этом следует отметить, что молекулы коллагена II типа представлены преимущественно в тангенциальном и промежуточном слоях гиалинового хряща, зачастую оказывающихся в условиях повышенной осевой и динамической нагрузки. Этим молекулам принадлежит ведущая роль в структурировании матрикса хряща и определении его пространственной организации в целом, в том числе за счет формирования трехмерного каркаса, выполняющего опорно-механическую функцию [13, 14].

Согласно данным большинства исследований, ведущая роль в прогрессировании суставной патологии на поздних стадиях дегенеративно-дистрофических изменений сопровождается выраженной воспалительной активностью, которая подтверждается как клинической симптоматикой в виде вторичного синовита и выраженного болевого синдрома, так и активным поступлением в кровоток медиаторов воспаления, таких как С-реактивный белок, матриксные металлопротеиназы, провоспалительные цитокины и др. Вместе с тем мнение исследователей о роли данных механизмов в ранних проявлениях суставной патологии остается спорными [15].

В ходе настоящего исследования установлено, что на этапе ранних проявлений первичного ОА происходит выраженное изменение цитокинового баланса за счет повышения уровня провоспалительных цитокинов в сыворотке крови без значимых сдвигов противовоспалительной активности. Обнаруженное у пациентов с ранними стадиями ОА полуторакратное увеличение сывороточной концентрации IL-1β, с одной стороны, демонстрирует развитие системного воспалительного ответа, что определяет диагностическую значимость данного параметра в качестве раннего маркера, а с другой — имеет прогностическое значение, так как известна способность данного цитокина путем паракринной сигнализации подавлять анаболические и стимулировать катаболические реакции в хондроцитах [15]. Вместе с тем сила корреляционных связей концентрации IL-1β и экскреции фрагментов коллагена II типа у пациентов с ранними стадиями ОА убывает по сравнению с клинически здоровыми лицами группы сравнения, что, вероятно, связано с появлением при развитии ОА ряда смежных источников его продукции, включая фагоцитирующие мононуклеары, Т- и В-лимфоциты, а также эндотелиоциты [16].

В пользу ранней активизации провоспалительно-го звена системы цитокиновой регуляции свидетельствовало также повышение содержания в сыворотке крови хрящевого гликопротеина (YKL-40). Однако следует отметить, что обнаруженное ослабление корреляционных связей концентраций YKL-40 и IL-1β в крови указывает на независимый характер активации продукции этих провоспалительных цитокинов при развитии ранних стадий ОА. Принимая во внимание участие хрящевого гликопротеина в высвобождении матриксной металлопротеиназы-9 и мноноцитарного хемоаттрактантного протеина-1, способствующих деструкции экстрацеллюлярного матрикса суставного гиалинового хряща, трехкратное увеличение YKL-40 у пациентов с ранними стадиями ОА потенциально способно увеличить скорость прогрессирования и интенсивность дегенеративно-дистрофических процессов. Кроме того, при развитии ранних стадий ОА отмечается усиление корреляции концентрации YKL-40 в крови и экскреции продуктов деградации коллагена II типа, что указывает на возрастающую роль данного цитокина в развитии деструкции суставного гиалинового хряща.

В настоящее время роль YKL-40 в патогенезе ОА окончательно не определена. Так, сообщалось, что YKL-40 обусловливает возрастание синтетической активности хондроцитов, фибробластов, клеток синовии [17, 18]. Такие эффекты данного цитокина могут рассматриваться в качестве компенсаторного механизма поддержания определенного уровня процессов ремоделирования внеклеточного матрикса в условиях воспалительной активности.

При оценке содержания Il-4 в сыворотке крови у пациенток с ранними стадиями ОА не выявлено существенных отличий в функционировании противовоспалительного звена системы цитокиновой регуляции от клинически здоровых доноров-добровольцев. Однако данные литературы свидетельствуют, что более поздние стадии заболевания характеризуются выраженным цитокиновым дисбалансом. В связи с этим можно предположить, что участие противовоспалительного звена системы цитокинов является более поздним механизмом, участвующим в реализации воспалительно-деструктивных изменений суставных структур при ОА.

Заключение. Ранние стадии ОА характеризуются дегенеративными изменениями суставного гиалинового хряща, что подтверждается результатами Т2*-релаксометрии и повышением экскреции с мочой коллагена II типа.

Дегенеративно-дистрофические изменения суставного гиалинового хряща на ранних стадиях первичного ОА неразрывно связаны с гиперпродукцией медиаторов провоспалительного звена системы цитокинов.

При развитии ранних стадий ОА концентрация хрящевого гликопротеина в сыворотке крови нарастает более выраженно по сравнению с Il-1β, что сопровождается перестройкой системы корреляций концентраций провоспалительных цитокинов и параметров дегенеративно-дистрофических изменений суставного хряща, которая отражает нарастание регуляторного значения YKL-40.

Повышение содержания в сыворотке крови воспалительных медиаторов на ранних стадиях ОА не сопровождается изменениями показателей противовоспалительной активности системы цитокинов.

Список литературы Взаимосвязь структурных нарушений суставного гиалинового хряща и параметров системных проявлений воспалительной реакции в патогенезе ранних стадий первичного остеоартроза

- Корой П. В. Остеоартрит: клиника, диагностика, лечение. Вестник молодого ученого 2016; 13 (2): 22-8

- Широкова И.,Литвак Н. Перспективы симптом-модифицирующей терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Ремедиум: Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике 2016; (9): 24-7

- Povzun AS, et al. Assessment of the current economic efficiency of treatment of patients with osteoarthritis in Saint Petersburg and its perspectives. Herald of North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov 2017; 9 (3): 89-96.

- Заболотных И. Болезни суставов. СПб.: Спецлит, Litres, 2017; 256 с.

- Чичасова Н. В. Нестероидные противовоспалительные препараты в лечении остеоартрита: проблема выбора с учетом безопасности и влияния на хрящ. Consilium Medicum 2017; 19 (9): 122-8)

- Карякина Е. В., Гладкова Е. В., Персова Е. А. и др. Особенности цитокинового профиля крови и функционального состояния костной ткани у больных остеоартрозом с поражением крупных суставов. Цитокины и воспаление 2015; 14 (2): 92-6

- Bai Z, Guo XH, Tang C, et al. Effects of Artesunate on the Expressions of Insulin-Like Growth Factor-1, Osteopontin and C-Telopeptides of Type II Collagen in a Rat Model of Osteoarthritis. Pharmacology 2018; 101 (1-2): 1-8.

- Герасименко М. А., Жук Е. В., Ленковец А. С. и др. Эффективность клеточных технологий в лечении гонартроза. Медицинский журнал 2018; (3): 3-16

- Новиков А. А., Александрова Е. Н., Насонов Е. Л. Создание и применение диагностического индекса, основанного на многопараметрическом анализе биомаркеров, для определения активности ревматоидного артрита. Научно-практическая ревматология 2014; 52 (1): 72-8

- Макеева Е. И., Шубина А. Т., Карпов Ю. А. YKL-40 - новый маркер воспаления у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиологический вестник 2015; 10 (2): 72-8

- Väänänen Т, Koskinen A, Paukkeri EL, et al. YKL-40 as a novel factor associated with inflammation and catabolic mechanisms in osteoarthritic joints. Mediators of inflammation 2014: 78.

- Авдеева А. С., Новиков А. А., Александрова Е. Н. и др. Связь уровней цитокинов с активностью заболевания, уровнем аутоантител и деструктивными изменениями суставов при раннем ревматоидном артрите. Научно-практическая ревматология 2015; 53 (4): 385-90

- Клементьева В. И., Чернышева Т. В., Сарычева Ю. А. Оценка состояния хряща и субхондральной костной ткани у больных на ранних стадиях гонартроза. Современные проблемы науки и образования 2016; (4): 36

- Bay-Jensen AC, et al. Identification of an inflammatory phenotype with higher likelihood of progression in OA: Analysis of womac pain sub-questions, C3M and U-CTX-II from two phase 3 randomized clinical trials with treatment of symptomatic knee osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage 2015; (23): A70.

- Кабалык М. А. Физические свойства и особенности организации суставного хряща при остеоартрозе. Дневник казанской медицинской школы 2016; (4): 40-3

- Мендель О. И., Лучихина Л. В., Мендель В. Старение и остеоартроз: Хроническое неспецифическое воспаление как связующее звено между старением и остеоартрозом (обзор). Успехи геронтологии 2015; 28 (2): 274-83

- Dalen S van, et al. Interleukin-1 does not aggravate joint inflammation and cartilage destruction in experimental osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage 2016; (24): S326.

- Haywood L, et al. Inflammation and angiogenesis in osteoarthritis. Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the American College of Rheumatology 2003; 48 (8): 2173-7.

- Забелло Т. В., Мироманов А. М., Мироманова Н. А. Генетические аспекты развития остеоартроза. Фундаментальные исследования 2015; 9 (1): 1970-6

- Цветкова Е. С. и др. Перспективы применения ингибиторов циклооксигеназы-2 при остеоартрозе. Сiмейна медицина 2014; (4): 58-60