Взаимосвязь виктимного поведения и буллинга в подростковой среде

Автор: Феоктистова Светлана Васильевна, Григорьева Ирина Владимировна, Афанасьева Ольга Федоровна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Вопросы психологии

Статья в выпуске: 8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Изучаются особенности взаимосвязей виктимного поведения и буллинга в подростковом возрасте. Обозначены некоторые проблемы и психологические детерминанты проявления виктимности и буллинга в школьной среде. Описана и обоснована результатами исследования взаимосвязь виктимного поведения и проявлений буллинга. Представлены рекомендации по осуществлению превентивных мер, направленных на предотвращение буллинга.

Буллинг, виктимность, психологические детерминанты, подростковый возраст, превентивные меры

Короткий адрес: https://sciup.org/148325578

IDR: 148325578 | УДК: 159.9 | DOI: 10.18137/RNU.HET.22.08.P.094

Текст научной статьи Взаимосвязь виктимного поведения и буллинга в подростковой среде

люди, обладающие высоким статусом и властью в коллективе. Агрессор подчеркивает и удерживает агрессивным поведением статус превосходства. Зачастую личности, которые сами становились жертвами насилия, позже стано- вятся буллерами, получая тем самым возможность компенсировать свою прежнюю слабость путем проявления силы и решительности. Агрессорами могут стать c целью профилактики перехода в статус жертвы [6]. Жертвам буллинга, как правило, свойственны такие черты как застенчивость, скромность, неуверенность в себе, низкая самооценка, нерешительность, зависимое поведение.

Еще одна категория участников процесса буллинга – наблюдате- ли. Они могут быть активными участниками, выступающими на стороне агрессора, и в перспективе сами могут стать агрессорами. Большинство наблюдателей являются пассивными участниками буллинга. Среди них в отдельных случаях могут быть выделены защитники, поддерживающие жертву. Зачастую наблюдатели – это те же жертвы, поскольку они не могут противостоять агрессии и боятся, что буллинг будет направлен против них. Соответственно, им присущи качества, пограничные с виктимностью.

Последствия буллинга негативны для психического состояния индивида, особенно на этапе формирования личности. Буллинг достигает апогея в подростковом возрасте и влияет на миллионы подростков во всем мире каждый год [8]. Особенности данного возраста являются детерминантой проявления буллинга. В этот период формирующейся личности важно не просто взаимодействие со сверстниками, а признание индивидуальности. Стремление быть значимым в своей возрастной группе провоцирует серьезные отклонения в поведении, например, агрессию, что приводит к возникновению ситуации буллинга [3].

В зависимости от того, насколько сформированы индивидуально-личностные качества подростка, система моральных ценностей, в какой мере он подготовлен к удовлетворению социальных потребностей, он может попасть в одну из категорий участников буллинга. В таких случаях индивид в силу своих возрастных особенностей либо самоутверждается через агрессию, направленную на других, либо у него проявляются типичные черты виктимного поведения [7].

Нами было проведено исследование с целью выявления взаимосвязи буллинга и виктимного поведения подростков на базе средней общеобразовательной школы в городе Клинцы Брянской обла- сти. В исследовании принимали участие учащиеся 6-х классов, педагоги и психологи. Общее количество испытуемых – 80 человек. В гендерном соотношении – 56,2 % девочек и 43,8 % мальчиков. В качестве гипотезы мы предположили, что подростки в зависимости от типа виктимного поведения (по классификации О.О. Андронниковой, 2003) могут быть жертвами или агрессорами в процессе буллинга. А сама виктимность является психологической детерминантой буллинга.

Для исследования были использованы:

-

• методика «Склонность к виктим-ному поведению» О.О. Андронниковой для выявления модели вик-тимного поведения;

-

• методика диагностики уровня и характера школьной тревожности Б.Н. Филлипса;

-

• 14-факторный личностный опросник Кеттелла 14PF для выявления индивидуально-личностных особенностей подростков;

-

• методика Дембо-Рубинштейна для определения характеристик самооценки;

-

• методика «Незаконченные предложения», нацеленная на выявление отношения к школе (учителям), сверстникам, родителям.

В референтной группе также рассматривались взаимоотношения подростков в семье и с учителями, так как жесткие требования, либо попустительство со стороны родителей и учителей могут стать опосредованной причиной буллинга.

При оценке уровня выраженности виктимного поведения нас интересовали показатели по отдельным шкалам: реализованная виктимность, активное виктим-ное поведение и пассивная модель виктимного поведения. В пределах каждой шкалы выделяется несколько уровней:

-

• низкий уровень виктимности характеризует автономную личность с осознанной жизненной позицией, позитивным отношением к себе и миру;

-

• нормальный уровень виктимности свойственен хорошо адаптирующейся личности, осознающей са-мотождественность и степень ответственности за происходящие в жизни события;

-

• высокий уровень виктимности отличает личность со специфическими качествами, повышающими степень ее уязвимости, и снижающими уровень адаптации.

При низких значениях по шкале реализованной виктимности можно выявить подростков, которые не попадают или нечасто попадают в критические ситуации. Однако это может говорить и о том, что у подростка выработался определенный способ действий, с помощью которого он избегает такие ситуации. Но немаловажным является то, что при низких показателях по данной шкале можно говорить о предрасположенности испытуемого к виктимному поведению в конфликтных ситуациях.

В случае корреляции виктимности и буллинга подобные значения свидетельствуют о том, что подростки с низкими показателями по данной шкале при конфликтной ситуации могут стать жертвой или пассивным (запуганным) наблюдателем. Низкие значения по шкале активного виктимного поведения характеризуют подростков с пассивной позицией, подверженных страхам. Это также представители группы наблюдателей буллинга, которые могут стать жертвами. Низкие показатели по шкале пассивного виктимного поведения характеризуют подростков, склонных выделиться из группы сверстников, непримиримых к мнению других, авторитарных и конфликтных.

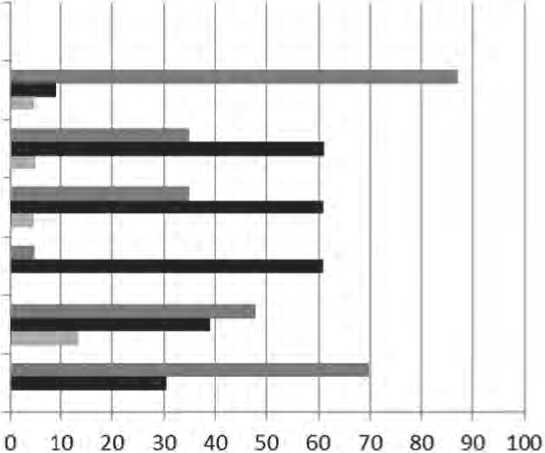

На Рисунке1 видно, что по шкалам, характеризующим модель активной и реализованной виктимности (по низким значениям), представлен достаточно высокий процент подростков (47,8 % и 87,0 % соответственно). 34,8 % подростков имеют низкие показатели по шкале активной виктимности.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ И БУЛЛИНГА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

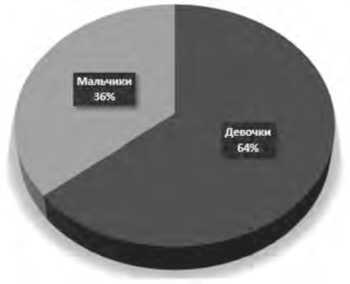

По модели пассивного виктим-ного поведения низкие показатели у мальчиков встречаются чаще, чем у девочек (см. Рисунок 2).

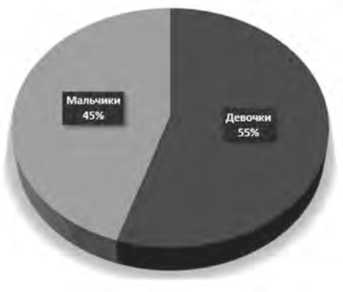

По шкале активной виктимности низкие показатели встречаются чаще у девочек (см. Рисунок 3).

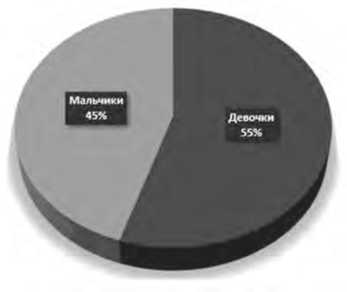

По шкале реализованной виктимности низкие показатели в большей мере свойственны девочкам (см. Рисунок 4).

реализованная виктимность некритичное виктимное поведение пассивное виктимное поведение инициативное виктимное поведение активное виктимное поведение агрессивное виктимное поведение

высокий уровень

■ низкий уровень ■ норма

Рисунок 1. Виды и уровни виктимного поведения подростков – учащихся 6-х классов

Рисунок 2. Гендерное соотношение респондентов по шкале пассивного виктимного поведения

Рисунок 3. Гендерное соотношение респондентов по шкале активного виктимного поведения

Рисунок 4. Гендерное соотношение респондентов по шкале реализованной виктимности

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что в изучаемой группе основная часть подростков склонна к пассивному виктимному поведению; мальчики больше чем девочки склонны к агрессивному поведению, авторитарности.

В классах, где проводилось исследование модели виктимного поведения, со слов учителей, в разные периоды школьники проявляли черты жертвы или агрессора. Остальные подростки, как правило, оставались на позиции пассивных наблюдателей. У подростков, которые стали жертвой буллинга, выявлены: высокий уровень общей тревожности, страх самовыражения, боязнь не соответствовать ожиданиям окружающих, заниженная самооценка, чувство вины. Именно у этих обучающихся были выявлены низкие показатели реализованной виктимности, зависимое, беспомощное поведение (пассивная виктимность). В соответствии с результатами исследования 11,2 % испытуемых считают, что они презираемы сверстниками, 25,2 % указали, что у них есть страх проявлений буллинга со стороны сверстников. У детей, которые выступали буллерами, активная позиция выражалась в желании выделиться в группе сверстников, наличии собственной точки зрения, отсутствии страхов.

Проведенное нами исследование выявило в изучаемой возрастной группе корреляцию между выраженным виктимным поведением и личностными особенностями. Среди подростков, у которых низкие показатели по шкале реализованной виктимности (то есть наблюдается виктимное поведение или они склонны к виктимному поведению), выявлены застенчивость, боязливость, тревожность, зависимость от группы, конформизм, отсутствие решительности. У подростков, склонных к агрессивному поведению, отмечены: эгоизм, безжалостность, жестокость.

Опираясь на результаты проведенного исследования, можно сделать ряд выводов. Не все подростки с виктимным поведением или склонные к виктимности являются жертвами буллинга. Однако все жертвы буллинга имеют типичные черты виктимного поведения. Соответственно, виктимность однозначно является психологической детерминантой буллинга. Чаще агрессорами в данном возрастном сегменте выступают мальчики, их агрессивные действия мотивированы желанием выделиться из группы, самоутвердиться. Абсолютной зависимости буллинга от условий семьи и психологического климата в школе на данной референтной группе не выявлено. Считаем, что обоснование такой зависимости требует проведения дополнительных исследований, изучения стилей родительского воспитания, так как возможна их необъективная оценка со стороны учителей и самих детей.

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в практической работе педагогов с целью предотвращения появлений буллинга и виктимного поведения в подростковой среде.

На сегодняшний день, по мнению Н.Е. Водопьяновой, в России не делают упор на предотвращение буллинга, а работают с его последствиями, однако намного эффективнее обеспечивать его профилактику. Н.Е. Водопьянова не считает приоритетным направление работы, на котором делают акцент зарубежные ученые – повышение уровня самосознания подростков. Она полагает, что более эффективной деятельностью является превентивная работа с родителями и педагогами для предотвращения буллинга [4]. Это работа по изучению участников буллинга: склонности подростков к виктимизации, их окружения, ситуации в семье, выявлению социального статуса, взаимоотношений в школьном коллективе.

Для профилактики буллинга необходимо создавать психологически безопасную образовательную среду. Этот процесс, по мнению И.А. Баевой, должен быть единым: работа с педагогами и специалиста- ми, с подростками и родителями. А главное, необходимы диагностика и прогнозирование рисков нарушения психологической безопасности [1]. Деятельность педагога включает в себя повышение уровня собственной профессиональной компетентности; формирование благоприятного психологического климата в среде пребывания подростков (в школе, среди сверстников), толерантного отношения к физическим недостаткам в кругу одноклассников, а также поддержание равноправного взаимодействия в классе; работу с семьей. По отношению к подросткам профилактика должна быть направлена на формирование позитивных индивидуально-личностных качеств (адекватная самооценка, уверенность в собственных силах, отсутствие чувства вины, положительное отношение к себе), снижение общего уровня тревожности подростков, страха не соответствовать требованиям окружающих.

Профилактика буллинга подразумевает комплексную работу. Результаты исследования показали важность тесного взаимодействия взрослых и подростков. Ребята должны осознавать, что значимые для них взрослые (родители, учителя) принимают участие в их жизни и готовы помочь в решении проблем. А взрослые должны преодолеть стереотипное мнение о подростках как о «трудных» и понять, что они очень ранимы. Учителя и родители должны постоянно осознавать, что грань между нормальным и отклоняющимся поведением очень тонка, и нужно быть рядом, проявлять сдержанность и понимание, чтобы эта грань не стерлась [2].

Вера взрослого в позитивные качества подростка поможет снизить уровень агрессии у буллеров, поднять самооценку у жертвы, поверить в свои силы пассивным наблюдателям. Уверенность подростка в том, что ему доступна поддержка от окружающих взрослых, поможет преодолеть «трудный» возраст и не стать человеком с отклоняющимся поведением.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ И БУЛЛИНГА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Список литературы Взаимосвязь виктимного поведения и буллинга в подростковой среде

- Баева И.А., Кондакова И.В. Технологии сопровождения психологической безопасности в образовательной среде // Материалы II Международной научно-практической конференции "Горизонты образования" (Омск, 2021). ФГБОУ ВПО "Омский государственный педагогический университет". Омск, 2021. С. 47-49.

- Брюхова Н.Г., Кайгородов Б.В., Кузнецова Ю.В. Управление конфликтами в образовательной среде: теория и практика: учебное пособие / под редакцией Н.В. Майсак, Л.В. Тимашевой, Д.А. Яковец. М.: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 147 c.

- Бурмистрова Е.В., Донцов Д.А., Донцова М.В. Детская возрастная психология: младенчество, раннее детство, дошкольное детство, младший школьный возраст, подростковый возраст // Вестник практической психологии образования. МГППУ. 2015. № 2 (43). С. 71- 82.

- Водопьянова Н.Е., Глебова А.В. Психологические причины и технологии противодействия девиантным формам поведения в молодежной субкультуре (буллингу и кибер-буллингу) // Материалы международной научно-практической конференции Актуальные проблемы психологии правоохранительной деятельности: концепции, подходы, технологии (Васильевские чтения - 2020) Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. Санкт-Петербург, 2020. С. 100-105.

- Королева А.Ф., Королева Н.С. Социально-психологические особенности подросткового возраста // Материалы конференции "Новая наука: Стратегии и векторы развития" (2016 г.). ООО "Агентство международных исследований". 2016. № 118-3. С. 76-78.

- Новикова М.А., Реан А.А., Коновалов И.А. Буллинг в российских школах: опыт диагностики распространенности, половозрастных особенностей и связи со школьным климатом // Вопросы образования. 2021. № 3. С. 62-90.

- Одинцова М.А. Преодолевающее поведение подростков, субъективно оценивающих себя жертвами школьной травли // Вестник практической психологии образования. 2015. № 2 (43). С. 83-87.

- Volk A., Done A.V., Marini Z.A., Vaillancourt T. Adolescent Bullying, Dating, and Mating: Testing an Evolutionary Hypothesis. Evolutionary Psychology. 2015. Р. 1-11.

- UNESCO Institute for Statistics (UIS): New SDG 4 Data on Bullying URL: http://uis.unesco.org/en/news/new-sdg-4-data-bullying (дата обращения: 20.05.2022).