Взаимосвязи родительского отношения, воспитания и психологического благополучия младшего школьника в семье

Автор: Сафонова Марина Вадимовна, Наприенко Диана Андреевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психология личности

Статья в выпуске: 2 (64), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Статья посвящена анализу результатов изучения психологического благополучия младших школьников в семье. Актуальность исследования связана с возрастающим вниманием общества к «профессионализации» родительства, обсуждением содержания «осознанного» и «компетентного» родительства, стремлением определить основные критерии родительского отношения и воспитания, позволяющие создать благоприятные условия для развития ребенка. Цель статьи - рассмотреть взаимосвязи различных аспектов взаимодействия родителей с детьми и удовлетворенности детей в семейном окружении. Методологию исследования составляют научные концепции, отражающие закономерности психического развития детей, представленные в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, подходы в области психологического благополучия зарубежных (М. Аргайл, Э. Динер, Р. Райанаи, Э. Деси, К. Рифф и др.) и отечественных (А.А. Кроник, А.В. Воронина, Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко, Е.Б. Весна, Р.М. Шамионов) авторов, системный подход в изучении семьи (М. Боуэн, К. Маданес, С. Минухин, Д. Хейли, А.Я. Варга, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис). В исследовании приняли участие 60 младших школьников и их родители (60 человек). Для проведения исследования были выбраны следующие методики. Родителям предлагались «Опросник родительского отношения» А.Я. Варги, В.В. Столина для изучения ведущего типа отношения родителя к ребенку, методика «Мера заботы» И.М. Марковской для определения ведущей воспитательной позиции родителей, методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» Т.Ю. Андрющенко и Г.М. Шашловой. Детям были предложены «Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана, который дает информацию о субъективной семейной ситуации ребенка, шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера в адаптации Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева. Статистическая обработка данных включала анализ средних, корреляционный анализ по методу Спирмена. Расчет статистических показателей выполнен с привлечением компьютерной статистической программы SPSS Statistics 22.0. Результаты исследования. В качестве ключевых показателей, обусловливающих психологическое благополучие младших школьников в семье можно рассматривать тип родительского отношения и характер общения родителя с ребенком. Удовлетворенность младших школьников жизнью связана с общением родителя и ребенка на темы познания и внутреннего мира ребенка, повседневного быта, проведением совместного досуга и выполненем домашних дел вместе с детьми. Подобный характер общения способствуют снижению тревожности, конфликтности и восприятию семейной ситуации как благоприятной. Наименее благоприятными типами родительского отношения можно считать инфантилизацию, симбиоз и отвержение ребенка. Переживанию ребенком психологического неблагополучия способствует нарушение психологической дистанции со стороны родителя. Как непринятие, так и «сверхпринятие» ребенка мешают субъективному переживанию психологического благополучия. Заключение. Поскольку семья является одним из самых значимых социальных институтов в жизни ребенка, задающих социальную ситуацию его развития, важно, чтобы в семейной системе складывались такие отношения, общение и взаимодействие, которые будут обеспечивать психологическое благополучие всех членов семьи. Именно поэтому при помощи психолого-педагогической работы, основанной на результатах исследования, возможно изменение позиции родителя, формирование компетентного родительства.

Родители, младшие школьники, психологическое благополучие, родительско-детское отношение, забота

Короткий адрес: https://sciup.org/144162764

IDR: 144162764 | УДК: 159.96

Текст научной статьи Взаимосвязи родительского отношения, воспитания и психологического благополучия младшего школьника в семье

П остановка проблемы. В последние десятилетия возрос интерес науки и практики к проблеме психологического благополучия личности. Одним из важных направлений в этой проблематике является изучение психологического благополучия детей, поскольку оно является важным условием для развития ребенка. С этой точки зрения интересным представляется изучение различных факторов, определяющих психологическое благополучие детей, в том числе социально-психологическое, отражающее специфику отношений ребенка в семье.

Семья как первичный институт социализации обеспечивает передачу ребенку социальноисторического опыта, а также опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений между людьми. Отношения, которые складываются в семье между родителями и детьми, стиль родительского воспитания, содержание и характер общения создают социальную ситуацию развития ребенка и определяют условия его развития как личности.

Цель статьи – рассмотреть взаимосвязи различных аспектов взаимодействия родителей с детьми и удовлетворенности детей в семейном окружении.

Методология и методы исследования. Методологию исследования составляют научные концепции, отражающие закономерности психического развития детей, представленные в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, подходы в области психологического благополучия зарубежных (М. Аргайл, Э. Динер, Р. Райанаи, Э. Деси, К. Рифф и др.) и отечественных (А.А. Кроник, А.В. Воронина, Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко, Е.Б. Весна, Р.М. Шамионов) авторов, системный подход в изучении семьи (М. Боуэн, К. Маданес, С. Минухин, Д. Хейли, А.Я. Варга, Э.Г. Эйдемил-лер, В. Юстицкис).

В исследовании приняли участие 60 младших школьников и их родители (60 человек). Для проведения исследования были выбраны следующие методики. Родителям предлагались «Опросник родительского отношения» А.Я. Варги, В.В. Столина для изучения ведущего типа отношения родителя к ребенку, методика «Мера заботы» И.М. Марковской для определения ведущей воспитательной позиции родителей, методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» Т.Ю. Андрющенко и Г.М. Шашловой. Детям были предложены «Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана, который дает информацию о субъективной семейной ситуации ребенка, шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера в адаптации Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева. Статистическая обработка данных включала анализ средних, корреляционный анализ по методу Спирмена. Расчет статистических показателей выполнен с привлечением компьютерной статистической программы SPSS Statistics 22.0.

Обзор научной литературы. В научный обиход понятие психологического благополучия введено Н. Брэдберном, который отделил его от психологического здоровья и сопоставил с ощущением счастья и удовлетворенностью жизнью в целом. По вопросам изучения психологического благополучия сложились два подхода. В рамках гедонистического подхода (М. Аргайл, Н.М. Бредберн, Э. Динер, Э.Л. Деси и М. Ричард, И.А. Джидарьян, Л.В. Куликов) изучаются «эмоциональное благополучие», «субъективное благополучие», то есть психологическое благополучие здесь является состоянием психологического комфорта с преобладанием положительных эмоций. Сторонники эвдемонистического направления (К. Кейес и К. Рифф, М. Ягода, А.А. Кроник, А.В. Воронина, Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко, Е.Б. Весна, О.С. Ширяева) делают акцент на благополучии как показателе позитивного функционирования личности, дифференцируя психологическое, личностное и социальное благополучие и изучая устойчивые психологические качества, обеспечивающие человеку успешное функционирование. В позитивной психологии (М. Селигман, И. Боннивел, И.В. Дубровина, Д.А. Леонтьев) разрабатываются идеи, лежащие в основе этих двух подходов: положительные эмоции и субъективное переживание счастья; позитивные черты характера; социальные структуры, в которых происходит развитие людей.

В контексте проводимого исследования нам близка позиция И.В. Дубровиной [Дубровина, 2020], которая предлагает рассматривать психологическое благополучие школьников в рамках предложенного Л.С. Выготским положения о социальной ситуации развития. Согласно Выготскому, переживание можно рассматривать как отношение личности к среде, показывающее, чем она в данный момент является для личности [Бочарова, 2013]. В нашем исследовании изучается переживание младшими школьниками психологического благополучия в семейной среде.

Анализируя работы, посвященные психологическому благополучию младших школьников, можно выделить несколько направлений исследований. Среди них комплексные исследования качества жизни и психологического благополучия детей [Архиреева, 2017; Логинова, 2017; Платонова, 2017; Moore, Murphey, Bandy, 2012; Rees et al., 2010], позволившие выделить основные индикаторы психологического благополучия и сгруппировать их в домены, среди которых для нас представляют интерес социальные (семейные) взаимоотношения и социальная жизнь ребенка.

В ряде работ подчеркивается значимость для психологического благополучия ребенка взаимоотношений в семье и в школе как двух социальных институтах, определяющих его социальную ситуацию развития [Егорова, Терехова, 2023; Брук, Игнатжева, 2021; Карабанова, 2019; Умняшова, 2019; Goswami, 2012]. Необходимо отметить исследования, посвященные изучению психологического благополучия в образовательной среде и его влияния на успешность учебной деятельности школьников [Андреева, Москвитина, 2019], связи психологического благополучия и учебной мотивации младших школьников [Кулагина, Кравцова, 2022], связи психологического благополучия в семье с уровнем развития универсальных учебных действий детей [Поленова, 2017].

Ряд работ посвящен изучению психологического благополучия младших школьников в семье. Так, можно отметить исследования благополучия детей в различных семейных структурах [Гурко, 2021; Dinisman et al., 2017], изучение семейных взаимоотношений как фактора психоло- гического благополучия детей [Илхамова, 2022; Thomas, Liu, Umberson, 2017], роли семейного воспитания в психологическом благополучии ребенка [Петунова, 2015; LeMoyne, Buchanan, 2011], значимости для психологического благополучия детей эмоциональной близости и чуткости матери [Куфтяк, 2020], признания ребенка взрослыми [Хатуева, Швалева, 2018].

Особый интерес для нас представляют работы, в которых показано, что основными детерминантами психологического благополучия детей являются характер детско-родительских отношений, стиль воспитания, открытость и компетентность родителей в общении, наличие эмпатии, вовлеченность родителей в дела ребенка, достаточное количество времени, уделяемое родителями общению и совместным делам с ребенком [Дмитриева, 2021; Дмитриева, Васягина, 2021; Лето и др., 2019].

Авторы, изучающие психологическое благополучие младших школьников в контексте семейной системы, приходят к выводам, что важным направлением психологической работы являются просвещение, консультирование, обучение родителей, направленное на повышение их родительской компетентности.

Результаты. Как мы отмечали при обсуждении результатов изучения социальных представлений родителей и детей о «хорошей маме» и «хорошем папе» [Сафонова, Ковалева, 2021], самый большой вес во всех группах респондентов получила характеристика «доброго» родителя, которая предполагает заботливое отношение, отзывчивость со стороны родителя. По результатам методики «Мера заботы» среди опрошенных родителей не оказалось тех, кто не уделяет заботы и внимания своим детям, 62 % родителей уделяют достаточное, но не чрезмерное внимание, 38 % родителей придерживаются детоцентристской позиции, проявляют гиперопеку, все выполняют за ребенка, ограждая его от мнимых опасностей. Корреляционный анализ показал, что высокий уровень проявления заботы, с одной стороны, снижает тревожность ребенка (r = -0,365, p = 0,01), но с другой – приводит к тому, что родителей мало интересуют

внутренний мир ребенка, его мысли, чувства, представление о себе (r=-0,319, p=0,05), они не обучают ребенка способам самостоятельного изучения окружающего мира (r=-0,377, p=0,01), что в долгосрочной перспективе сказывается на развитии ребенка не самым благоприятным образом, препятствуя его личностному росту. Вероятно, в расхождении представлений о том, что есть «забота», в том числе кроется одна из причин конфликтов родителей и детей.

При исследовании социальных представлений родителей и детей о «хорошей маме» и «хорошем папе» мы также выявили, что ключевым показателем того, что родители «хорошие», для всех групп респондентов является качество общения, отношений и взаимодействия. Об этом же говорят и исследования М.И. Дмитриевой, Н.Н. Васягиной. С помощью методики Т.Ю. Андрющенко и Г.М. Шашловой мы изучили содержание общения детей с родителями.

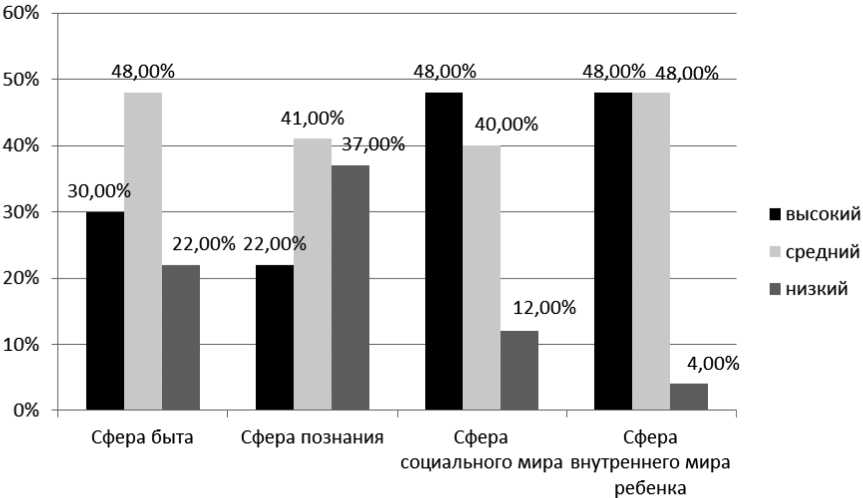

Рис. 1. Уровни представленности различных сфер в общении родителей и детей (распределение в %)

Fig. 1. Levels of representation of various spheres in communication between parents and children (distribution in %)

Как показывают результаты исследования, в большей степени в общении родителей и детей представлена сфера внутреннего мира ребенка (высокий и средний уровни выраженности этой сферы общения представлены у 48 % диад «родитель – ребенок»). Такой результат не может не радовать, но анализ отдельных шкал – мира мыслей ребенка, мира чувств ребенка, Я-концепции ребенка – показывает, что преимущественно родители обсуждают с ребенком, как он что-то сделал, решил, какой он есть и каким он мог бы быть, в меньшей степени касаются его переживаний и их причин, его отношения к другим людям. И, как мы уже отметили, чем выше уровень родительской заботы, тем меньше внимания уделяется внутреннему миру ребенка, поскольку родитель принимает решения относительно ребенка сам, сообразуясь со своими представлениями о «хорошем» для ребенка. Поэтому помощь родителям в построении диалога с ребенком в целях согласования потребностей и ожиданий является важной задачей психолого-педагогической поддержки семей.

Второй по степени представленности в общении родителей и детей является сфера социального мира. Она представлена двумя шкалами: формальной школьной действительности и норм социального взаимодействия. Первая фиксирует общение на темы выполнения требований учителя, успехов и неудач в школе, общения со сверстниками в школе. Вторая предполагает обсуждение соответствия поведения ребенка правилам, этическим нормам. Согласно данным корреляционного анализа, в наибольшей степени эта сфера общения представлена в семьях, где ведущим типом родительского отношения является контроль

(r = 0,411, p = 0,01), то есть основной целью общения является не стремление узнать о школьной жизни ребенка, понять его затруднения и помочь ему, а желание проконтролировать соблюдение установленных правил и требований.

Следующей по степени представленности в общении родителей и детей является сфера быта. В нее входят шкалы удовлетворения витальных потребностей ребенка, ситуативнобытовых действий, связанных с выполнением ребенком домашних обязанностей, формальных семейных занятий (совместного чтения, игр и других видов досуга). Как показывает анализ отдельных шкал, преимущественно общение в этой сфере сосредоточено на обсуждении витальных потребностей ребенка – вопросов безопасности и здоровья, питания, гигиены, в меньшей степени связано с домашними обязанностями ребенка и еще реже касается совместных занятий дома. Корреляционный анализ показал, что чем больше родители уделят внимание этой сфере общения, тем в меньшей степени дети переживают в семейной ситуации тревожность (r = -0,448, p = 0,01) и чувство неполноценности (r = -0,319, p = 0,05). Таким образом, важной задачей просвещения и консультирования родителей является формирование представления о важности внутрисемейного взаимодействия, расширение репертуара способов этого взаимодействия.

Менее всего представлена в общении детей и родителей сфера познания, включающая шкалы содержания познания и процесса познания. Общение в этой сфере предполагает рассказ родителя о растениях и животных, о том, как устроен человек, ответы на разнообразные «Почему?», объяснение новых слов, объяснение того, что ребенок не знает или не понимает. Не случайно в исследовании О.В. Поленовой установлена связь психологического благополучия в семье с уровнем развития универсальных учебных действий детей [Поленова, 2017]. В нашем исследовании обнаружена отрицательная связь общения в сфере познания с тревожностью детей (r = -0,329, p = 0,05) и положительная связь с удовлетворенностью жизнью (r = 0,273, p = 0,05).

Таким образом, содействие родителей в познании ребенком окружающего мира способствует его психологическому благополучию.

Завершая анализ результатов по методике, отметим, что родители искренни в своем убеждении, что они общаются с детьми. Другое дело, что содержание этого общения может вызывать у ребенка тревогу и чувство неполноценности либо удовлетворенность жизнью. Поэтому одной из задач психологического просвещения должно стать информирование родителей о том, как содержание общения влияет на психологическое благополучие ребенка.

Как показывают исследования, важным фактором психологического блаополучия детей является тип родительского отношения. Рссмотрим результаты, полученные с помощью «Опросника родительского отношения» А.Я. Варги, В.В. Столина.

Преобладающим типом родительского отношения является кооперация. Почти две трети родителей (60 %) отмечают, что проявляют искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивают его способности. У 40 % родителей фиксируются средние значения по шкале: они могут поощрить самостоятельность и инициативу ребенка, но не склонны признавать свои ошибки, правоту ребенка в конфликте. Несмотря на то что «кооперацию» традиционно рассматривают как оптимальный тип родительского отношения, корреляционный анализ выявил, что высокие показатели по этой шкале отрицательно связаны с переживанием ребенком благополучия в семейной ситуации (r = -0,381, p = 0,01) и положительно – с переживанием конфликтности в семейной ситуации (r = 0,479, p = 0,01). Можно предположить, что стремление родителей активно участвовать в жизни ребенка, даже «на равных», проявление интереса к тому, что интересно самому ребенку, может современными детьми расцениваться как нарушение личных границ и вызывать конфликты. Выявленный факт требует более тщательной проверки на расширенной выборке респондентов.

Следующим по частоте встречаемости является контролирующий тип отношений, или «авторитарная гиперсоциализация». Почти четвертая

часть родителей (26 %) ведут себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, устанавливают жесткие дисциплинарные рамки и требуют от него безоговорочного послушания. Половина родителей (52 %) умеют находить баланс требований, запретов и разрешений, а у 22 % мы фиксируем недостаточный контроль над действиями и поведением ребенка. Как мы отмечали выше, такой тип родительского отношения значимо связан с концентрацией общения на сфере социального мира и вызывает у ребенка тревожность в семейной ситуации.

Далее по частоте встречаемости следует такой тип родительского отношения, как «симбиоз». Десятая часть родителей (12 %) не устанавливают психологическую дистанцию между собой и ребенком, стараются быть ближе к нему, у 70 % родителей можно зафиксировать оптимальную дистанцию, и 18 % родителей устанавливают значительную психологическую дистанцию между собой и ребенком. Корреляционный анализ показал, что высокие значения по шкале «Симбиоз» положительно связаны с высокими значениями по шкале «Инфантилизация» (r = 0,455, p = 0,01) и отрицательно – с переживанием ребенком удовлетворенности жизнью (r = -0,324, p = 0,05). Для ощущения благополучия ребенку необходимо личное пространство и возможность проявления самостоятельности.

По шкале «Принятие – отвержение» никто из родителей не оценил на высоком уровне положительное отношение к ребенку. Высокая степень принятия означает, что родитель уважает ребенка и признает его индивидуальность, что в исследовании М.М. Хатуевой, Н.М. Швалевой показано как фактор психологического благополучия ребенка [Хатуева, Швале-ва, 2018]. У большинства родителей (96 %) показатели по этой шкале находятся в среднем диапазоне, а 4 % испытывают по отношению к ребенку в основном отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду. Как показал корреляционный анализ, чем в большей степени родители принимают ребенка, тем более он удовлетворен жизнью (r = 0,233, p = 0,05).

Результаты по шкале «Инфантилизация» показывают, что 63 % родителей верят в способности ребенка, рассматривают неудачи как случайное событие, 37 % родителей показывают средние значения, порой испытывают сомнения в способности ребенка действовать самостоятельно и достигать хороших результатов. Значимые связи обнаружены со шкалами «Симбиоз» (r = 0,455, p = 0,01) и «Удовлетворенность ребенка жизнью» (r = -0,302, p = 0,05). Все три показателя тесно связаны между собой: восприятие ребенка маленьким, несамостоятельным и беспомощным побуждает родителей устанавливать с ним отношения слияния, что приводит к переживанию ребенком психологического неблагополучия.

Благодаря проективной методике «Кинетический рисунок семьи» мы смогли получить сведения о том, как ребенок воспринимает членов семьи и свое место среди них.

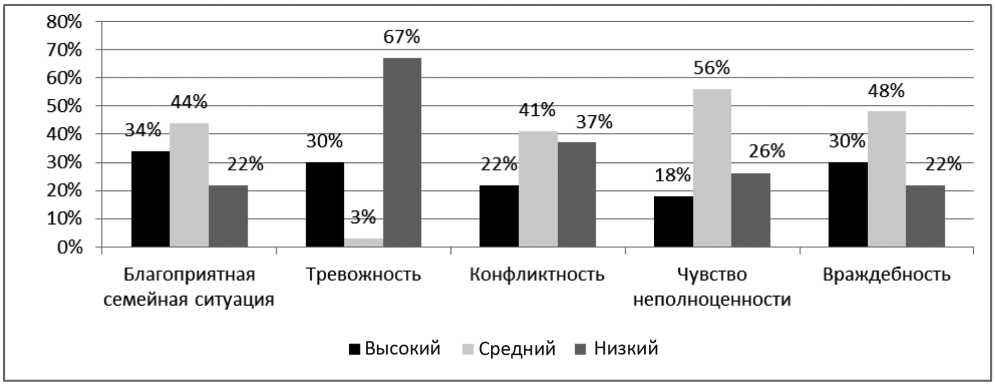

Рис. 2. Уровни выраженности симптомокомплексов методики «Кинетический рисунок семьи» (распределение в %)

Fig. 2. Levels of severity of symptom complexes of the Kinetic Family Drawing technique (distribution in %)

Если рассматривать высокий уровень выраженности симптомокомплексов, то примерно по трети детей воспринимают семейную ситуацию как благоприятную (34 %), испытывают тревожность (30 %) или враждебность (30 %) в семейной ситуации, примерно пятая часть отмечают конфликтность (22 %) и чувство неполноценности (18 %). При этом, по результатам корреляционного анализа, устойчиво связаны переживание конфликтности семейной ситуации и чувства неполноценности (r = 0,623, p = 0,01), враждебности (r = 0,528, p = 0,01) и принятие ребенка родителями (r = -0,517, p = 0,01). Таким образом, если родитель не принимает индивидуальность, интересы ребенка, это вызывает чувство неполноценности в семейной ситуации, восприятие ее как враждебной, конфликтной по отношению к ребенку.

Переживание семейной ситуации как благоприятной имеет отрицательные связи с типом родительского отношения «кооперация» (r = -0,381, p = 0,01) и конфликтностью (r = -0,456, p = 0,01). Как мы отмечали выше, «излишняя» близость с ребенком, даже при поддержке и признании его самостоятельности негативно переживается детьми и провоцирует конфликтность. Таким образом, очень важен баланс «психологической близости – дистанции» во взаимоотношениях родителей и детей. Как непринятие, так и «сверхпринятие» ребенка мешают субъективному переживанию психологического благополучия.

Согласно результатам шкалы удовлетворенности жизнью Э. Динера, 44 % детей полностью довольны своей жизнью, 41 % – относительно довольны и 15 % детей не довольны своей жизнью.

Результаты корреляционного анализа показывают, что удовлетворенность младших школьников жизнью связана с общением родителя и ребенка на темы познания (r = 0,213, p = 0,05) и внутреннего мира (r = 0,248, p = 0,05) ребенка, что помогает ребенку лучше понимать себя и окружающий мир, находя баланс во взаимодействии с собой, другими людьми. Подобный характер общения, а также оптимальное проявление заботы (r = -0,252, p = 0,05) и кооперации (r = -0,381, p = 0,01) способствуют снижению тревожности (r = -0,324, p = 0,01), конфликтности (r = -0,479, p = 0,01) и восприятию семейной ситуации как благоприятной (r = 0,244, p = 0,05).

Неудовлетворенность младших школьников жизнью связана с реализацией таких типов родительского отношения, как «симбиоз» (r = 0,324, p = 0,01), «инфантилизация» (r = 0,302, p = 0,01) и «отвержение» (r = 0,233, p = 0,05).

Выводы. По результатам исследования можно сделать следующие выводы.

В качестве ключевых показателей, обусловливающих психологическое благополучие младших школьников в семье, можно рассматривать тип родительского отношения и характер общения родителя с ребенком.

Удовлетворенность младших школьников жизнью связана с общением родителя и ребенка на темы познания и внутреннего мира ребенка, что помогает ребенку лучше понимать себя и окружающий мир, находя баланс во взаимодействии с собой, другими людьми. Важно также внимание родителей к общению на темы повседневного быта, проведению совместного досуга и выполнению домашних дел вместе с детьми. Подобный характер общения способствует снижению тревожности, конфликтности и восприятию семейной ситуации как благоприятной.

Переживанию ребенком психологического неблагополучия способствует нарушение психологической дистанции со стороны родителя. При этом неважно, как именно это проявляется: в инфантилизации ребенка и симбиозе с ним, ограничении самостоятельной жизнедеятельности ребенка либо в стремлении к кооперации, постоянном участии в различных проявлениях активности ребенка. Следовательно, идею «детоцентризма» можно рассматривать как непродуктивную, поскольку она препятствует психологическому благополучию как детей (тревожность, чувство неполноценности, конфликтность), так и родителей (эмоциональное выгорание).

Наименее благоприятными типами родительского отношения можно считать инфанти-

лизацию, симбиоз и отвержение ребенка со стороны родителя. В определенной степени это крайние варианты психологической дистанции между ребенком и родителем, когда родитель игнорирует индивидуальность ребенка, его потребности и интересы.

Таким образом, очень важен баланс «психологической близости – дистанции» во взаимоотношениях родителей и детей. Как непринятие, так и «сверхпринятие» ребенка мешают субъективному переживанию психологического благополучия.

Заключение. Поскольку семья является одним из самых значимых социальных институтов в жизни ребенка, задающих социальную ситуацию его развития, важно, чтобы в семейной системе складывались такие отношения, общение и взаимодействие, которые будут обеспечивать психологическое благополучие всех членов семьи. Именно поэтому при помощи психологопедагогической работы, основанной на результатах исследования, возможно изменение позиции родителя, формирование компетентного родительства.

Список литературы Взаимосвязи родительского отношения, воспитания и психологического благополучия младшего школьника в семье

- Андреева А.А., Москвитина О.А. Психологическое благополучие учащихся 1–5-х классов в контексте современной социальной ситуации развития // Вопросы образования. 2019. № 3. С. 203–220. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-blagopoluchie-uchaschihsya

- Архиреева Т.В. Субъективное благополучие младших школьников // Вестник НовГУ. 2017. № 4 (102). С. 13–16. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/subektivnoe-blagopoluchie-mladshih-shkolnikov

- Бочарова Е.Е. Современные подходы в методологии исследования субъективного благополучия личности // Известия Саратовского университета Новая серия Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2013. № 2. С. 73–78. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-v-metodologii-issledovaniya-subektivnogo-blagopoluchiya

- Брук Ж.Ю., Игнатжева С.В. Субъективное благополучие детей 10 и 12 лет в пространстве удовлетворенности семьей, школой и друзьями // Психологическая наука и образование. 2021. Т. 26, № 6. С. 164–175. DOI: 10.17759/pse.2021260613

- Гурко Т.А. Благополучие детей в различных семейных структурах: обзор результатов зарубежных исследований // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 2021. № 1 (61). С. 45–53. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/blagopoluchie-detey-v-razlichnyh-semeynyh-strukturah-obzor-rezultatov-zarubezhnyh-issledovaniy

- Дмитриева М.И., Васягина Н.Н. Влияние семейных взаимоотношений на психологическое благополучие ребенка // Актуальные проблемы психологии личности: сб. науч. тр. / под науч. ред. Н.Н. Васягиной, Е.Н. Григорян. Екатеринбург, 2021. Вып. 18. С. 130–134. EDN QFNZTM. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48452614

- Дмитриева М.И. Детерминанты психологического благополучия ребенка // Актуальные вопросы современной психологии, конфликтологии и управления: взгляд молодых исследователей: сб. науч. ст. междунар. студен. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 26 ноября 2021 года / отв. ред. А.И. Калашников. Екатеринбург, 2021. С. 127–132. EDN JSRRRS. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48282922

- Дубровина И.В. Феномен «психологическое благополучие» в контексте социальной ситуации развития // Вестник практической психологии образования. 2020. Т. 17, № 3. С. 9–21. DOI: 10.17759/bppe.2020170301

- Егорова М.А., Терехова А.М. Воспитательная деятельность как ресурс сохранения и укрепления психологического благополучия младших школьников // Вестник практической психологии образования. 2023. Т. 20, № 1. С. 71–80. DOI: 10.17759/bppe.2023200107

- Илхамова Д.И. Взаимоотношения в семье как фактор физического и психологического благополучия детей // Современная психология и педагогика: проблемы и решения: сб. ст. по матер. LIV Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 17 января 2022 г. Новосибирск: Сибирская академическая книга, 2022. Т. 1 (52). С. 70–75. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48018427

- Карабанова О.А. Роль семьи и школы в обеспечении психологического благополучия младших школьников // Психологическая наука и образование. 2019. Т. 24, № 5. С. 16–26. DOI: 10.17759/pse.2019240502

- Кулагина И.Ю., Кравцова М.А. Связь учебной мотивации и психологического благополучия в младшем школьном возрасте // Психолого-педагогические исследования. 2022. Т. 14, № 4. С. 36–51. DOI: 10.17759/psyedu.2022140403

- Куфтяк Е.В. Психологическое благополучие младших школьников с разным типом привязанности // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. № 3. С. 383–390. DOI: 10.33910/herzenpsyconf-2020-3-62

- Лето И.В., Варшал А.В., Петренко Е.Н., Слободская Е.Р. Субъективное благополучие детей младшего школьного возраста: значение семейных факторов // Психологический журнал. 2019. T. 40, № 6. C. 18–30. URL: https://psy.jes.su/S020595920007311-8-1; DOI: 10.31857/S020595920007311-8

- Логинова С.В. Обзор исследований психологического благополучия детей // МНКО. 2017. № 3 (64). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-issledovaniy-psihologicheskogo-blagopoluchiya-detey

- Петунова С.А. Роль семейного воспитания в формировании личностных черт и психологического благополучия детей младшего школьного возраста // Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал: матер. II Междунар. науч.-практ. конф., Красноярск, 27–28 ноября 2015 г. / гл. ред. И.О. Логинова / Краснояр. гос. мед. ун-т им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Красноярск, 2015. С. 239–242. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26047213

- Платонова З.Н. Особенности психологического благополучия детей младшего школьного возраста // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 12. С. 72–75. DOI: 10.24158/spp.2017.12.15

- Поленова О.В. Особенности формирования универсальных учебных действий младших школьников в семьях с различным уровнем психологического благополучия // VII Форум психологов Прикамья. 2017. С. 191–197. URL: http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/fsf/Forum2017

- Сафонова М.В., Ковалева О.М. Анализ социальных представлений современных россиян о «хорошей маме» и «хорошем папе» // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2021. № 3 (57). С. 100–112. DOI: 10.25146/1995-0861-2021-57-3-294

- Умняшова И.Б. Анализ подходов к оценке психологического благополучия школьников // Вестник практической психологии образования. 2019. Т. 16, № 3. С. 94–105. DOI: 10.17759/bppe.2019160306

- Хатуева М.М., Швалева Н.М. Поддержка субъектных проявлений личности в системе детско-родительских отношений как условие развития психологического здоровья младших школьников // Вестник ЮУрГГПУ. 2018. № 1. С. 213–223. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podderzhka-subektnyh-proyavleniy-lichnosti

- Dinisman Т., Andresen S., Montserrat С., Strozik D. Family structure and family relationship from the child well-being perspective: Findings from comparative analysis // Children and Youth Services Review. 2017. No. 80 (9). Р. 105–115. DOI: 10.1016/j.childyouth.2017.06.064

- Goswami H. Social relationships and children’s subjective well-being // Social Indicators Research. 2012. No. 107 (3). P. 575–588. DOI: 10.1007/s11205- 011-9864-z

- LeMoyne T., Buchanan T. Does “hovering” matter? Helicopter parenting and its effect on well-being // Sociological Spectrum. 2011. Vol. 31, No. 4. Р. 399–418. URL: https://doi.org/10.1080/02732173.2011.574038

- Moore K.A., Murphey D., Bandy T. Positive child well-being: An index based on data for individual children. Maternal and child health journal. 2012. Vol. 16, № 1. Р. 119–128. DOI: 10.1007/s10995-012-1001-3

- Rees G., Bradshow J., Goswami H., Keung A. Understanding children’s well-being: A national survey of young people’s well-being. London: The Children’s Society. 2010. URL: https://www.york.ac.uk/inst/spru/research/pdf/Understanding.pdf

- Thomas P.A., Liu H., Umberson D. Family relationships and well-being // Innovation in Aging. 2017. Vol. 1, No. 3. P. igx025. URL: https://doi.org/10.1093/geroni/igx025