Взаимосвязи теплового потока и естественных радио- нуклидов с глубинным строением Тимано-Североуральского региона

Автор: Пономарева Т.А., Шуктомова И.И.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 3 (11), 2012 года.

Бесплатный доступ

Изолинии теплового потока латерально систематизируются в северо-западном и северо-восточном направлениях аналогично структурному плану фундамен- та Печорской плиты и Урала. Вариации температур на поверхностях основ- ных структурно-вещественных комплексов земной коры и верхних горизон- тов осадочного чехла, возможно, обусловлены разницей в перераспределении теплового потока и вещественного состава отдельных блоков земной коры. Выявлены зависимости концентраций радона-222 от направленности, глубин- ности и времени заложения разрывных нарушений. Обосновывается и разви- вается идея о том, что изменчивость теплового потока латерально и по разре- зу отражает особенности глубинного строения земной коры и верхней мантии Тимано-Североуральского региона.

Аномалия, тепловой поток, радон, плотностные неоднородности, земная кора

Короткий адрес: https://sciup.org/14992553

IDR: 14992553 | УДК: 550.35

Текст научной статьи Взаимосвязи теплового потока и естественных радио- нуклидов с глубинным строением Тимано-Североуральского региона

Впервые на территории Тимано-Северо-уральского региона региональные геотермические исследования проведены в 80-х гг. прошлого столетия [1]. Они были комплексно связаны с геологической интерпретацией всех геофизических материалов (гравиметрических, магнитометрических, сейсмических и др.) для повышения эффективности решения задач, направленных на поиски, благоприятных на обнаружение новых залежей углеводородов перспективных участков. К этому времени возросший объем буровых работ, проводимый геологами производственных объединений Ухтанеф-тегазгеология, Печорагеофизика, Архангельскгео-логия и др., позволил проанализировать температурные измерения в скважинах Печорской синеклизы и Предуральского краевого прогиба. Полученные данные были применены для расчета температур по разрезу земной коры с учетом мощностей ее отдельных горизонтов. Построены карты–схемы распределения температур на отдельных поверхностях осадочной толщи и более глубоких горизонтов консолидированной части земной коры. В дальнейшем этот материал был использован специалистами в обобщающих работах в области геотермии при определении величины теплового потока Европы и изучения земной коры европейского Северо-Востока России [1,2]. Несмотря на новизну полученных результатов, в целом они носили ограниченный и незаконченный характер: они не были проинтерпретированы совместно с особенностями глубинного строения региона, не проводился анализ теплопроводности горных пород, отсутствовали данные о тепловом потоке севера Урала и др. Позднее была опубликована новая карта теплового потока Урала и сопредельных территорий [3]. Ученые из Института геофизики УрО РАН провели сравнительный анализ теплового поля, коэффициентов теплопроводности пород трех крупных струк- тур: восточной окраины Русской платформы, Урала и Западно-Сибирской плиты. Модели распределения теплового потока, выполненные в разные годы специалистами, имеют определенную преемственность. Так, новая карта–схема [3] своей детальностью существенно дополнила предыдущую и, по мнению создавших ее ученых, несет информацию о связи теплового поля Урала с особенностями геологического строения территории и глубинными геодинамическими процессами.

Цель наших исследований заключалась в поиске дополнительных фактов, объясняющих разницу в величине теплового потока Печорской плиты и севера Урала. Для этого нами проанализирован весь имеющийся материал по тепловому полю рассматриваемого региона, по распределению температур в осадочном чехле и структуре земной коры, привлекли данные по радоновой съемке и разломной тектонике, а также использовали результаты моделирования сейсмического и гравитационного полей, раскрывающих особенности строения земной коры и верхней мантии севера Урала.

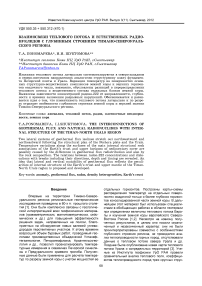

Рис.1. Разломы, радон, тепловой поток земной коры Тимано-Североураль-ского региона.

Условные обозначения: 1 – изолинии теплового потока земной коры [2]; 2 – объекты с повышенными содержаниями удельных активностей: а) –222Rn, б) –228Ra, в) – 226Ra, г) –210Pb, д) – 210Po, е) – 228Ra и 222Rn [6]; 3 – разломы [7]: ЗТ – Западно-Тиманский, ВТ – Восточно-Тиманский, Пр – Припечорский, ИЧ – Илыч-Чикшинский, ЗК – Западно-Колвинский, ВК – Восточно-Колвинский, Вр – Варандейский, ВТл – Вашуткинско-Талотинский, ЗП – За-падно-Пайхойский, ГЗ – Главный Западно-Уральский, ГУ – Главный Уральский; а) – рифейские (сплошная линия – установленные, пунктирная – предполагаемые); б) – вендско-раннепалеозойские; в) – позднепалеозойско-раннеме-зозойского возраста.

Анализ теплового потока и геотермических данных на поверхностях структурно-вещественных комплексов земной коры

На карте теплового потока (q) земной коры Европы на территории Печорской плиты выделяются линейные аномалии северо-западного направления с максимальными значениями 50 мВт/м2 в центральной и изометричной аномалии со значениями 80 мВт/м2 в юго-восточной ее части – над Ижма-Печорской моноклиналью [2]. Предуральский прогиб является областью, где происходит смена направления изолиний и снижение значений плотности теплового потока. Другие аномалии теплового потока со значением ниже 50 мВт/м2 имеют северо-восточное направление, характерное для Урала (рис.1). На глубине 1–1,5 км от земной поверхности наблюдается сохранение характера зональности и высоких значений плотности теплового потока до 45 мВт/м2 над структурами Мезенской синеклизы и еще выше до 60 мВт/м2 – над структурами Печорской плиты. Над Уралом на этих глубинах значения q понижаются до 25 мВт/м2, а в Зауралье на территории Западно-Сибирской плиты вновь отмечаются повышенные значения плотности теплового потока, которые варьируют в пределах от 50 до 80 мВт/м2 [3].

Таким образом, изолинии теплового потока на территории европейского Северо-Востока ла-терально систематизируются в двух направлениях: северо-западном – повышенных и северовосточном – пониженных значений q. Из этого следует, что распределение тепловых потоков в земной коре находится в прямом соответствии со структурным планом фундамента Печорской плиты и Урала.

Для поиска причин дифференциации плотности теплового потока были проанализированы температурные условия поля, которые определяются характером изменения геотермического градиента (gradT) и тепловыми свойствами горных пород. Основным параметром, характери- зующим тепловые свойства вещества, является коэффициент теплопроводности X. Вариации X горных пород зависят от минерального состава, формы, размеров, пространственной ориентации кристаллов и зерен, температуры и давления, а также от многих природных факторов. Характер зависимостей X от всех перечисленных характеристик сложен и недостаточно изучен. Известно только, что для горных пород X составляет первые единицы Вт/м-К. Средние коэффициенты теплопроводности пород из скважин до глубины 5 км, пробуренных на Русской платформе [3] и Уральской СГ– 4 [4], близки и составляют соответственно 3,5 и 2,3 Вт/м-К. По мнению В.А.Щапова [3], это значит, что существенные изменения можно ожидать от градиента температур.

Так, тепловая региональная аномалия западно-северо-западной направленности над Ижма-Печорской моноклиналью в структуре земной коры характеризуется вариациями градиента температур: 380, 320, 220 ° С на границах Мохо (40 км), гранулитобазитового (20 км) и гнейсогранулитового (10 км) структурно-вещественных комплексов, соответственно [1]. На карте теплового потока ей соответствуют изолинии с максимальными значениями плотности до 80 мВт/м2 [2]. Печоро-Колвинский авлакоген и Большеземельский свод относятся к области более низких температур: 260, 180, 140 ° С на границах тех же структурно-вещественных комплексов и, соответственно, низких тепловых потоков со значениями плотности до 40 мВт/м2. В северовосточном направлении наблюдается понижение температурного градиента. Но в Косью-Роговском прогибе, являющемся структурой Предуральского краевого прогиба, выделяется вторая высокотемпературная локальная аномалия. Температура на границах основных структурно-вещественных комплексов меняется - 300, 240, 160 ° С. В горизонтах осадочного чехла обе структуры представляют собой крупные синформы: Ижма-Печорская впадина и Косью-Роговский прогиб. На поверхности до-среднеюрских отложений глубиной до 1 км от земной поверхности наблюдается только одна тепловая аномалия над Ижма-Печорской впадиной [1]. Подводя итог обзору по изменению температуры, следует отметить, что выявленное латеральное “веерообразное” снижение температур на поверхностях основных структурно-вещественных комплексов земной коры и верхних горизонтах осадочного чехла Печорской плиты в направлении с северо-запада на северо-восток, по всей видимости, обусловлено разницей в вещественном составе отдельных блоков земной коры, что и повлияло на распределение теплового потока в регионе.

Пространственные связи радона и продуктов его распада с разрывными нарушениями

Наблюдаемый у земной поверхности тепловой поток складывается из двух составляющих. Первая – редуцированная составляющая теплового потока поступает в земную кору непосредственно из верхней мантии. Вторая составляющая форми- руется за счет радиогенной теплогенерации, которая возникает при радиоактивном распаде урана, тория, калия-40 в земной коре. На платформенной территории без геохимических исследований трудно определить, каков вклад каждой из составляющей в суммарный тепловой поток. Но при распаде урана и радия постоянно образуется радиоактивный газ – радон. Он является уникальным признаком активности тектонических разломных зон, которые способны аккумулировать радон и одновременно служить подводящими каналами для миграции газа из недр к земной поверхности. И поскольку источником радона являются сами горные породы (например, гранит), радоновые съемки активно используются при изучении глубинного строения земной коры [5].

В пределах изучаемого региона учеными Института биологии Коми НЦ УрО РАН под руководством А.И. Таскаева были проведены исследования с целью определения закономерностей распространения природного 222Rn [6]. Результаты исследований на территории Республики Коми показали три аномальных района, где ежегодная эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона имеет высокие значения. В населенных пунктах Троицко-Печорского р-на средне-годовая ЭРОА радона составляет: пос. Троицко-Пе-чорск – 38, пос. Комсомольск на Печоре – 43, с. Пок-ча – 64 Бк/м3. Указанному району соответствует по-вышенный тепловой поток со значениями до 80 мВт/м2. В Усть-Цилемском р-не в с. Замежная значения среднегодовых ЭРОА (Rn) достигают максимальных отметок 74 Бк/м3. Средние значения теплового потока фиксируются по изолинии со значением 60 мВт/м2.

Оба района в структурном плане осадочного чехла расположены в пределах Ижма-Печорской впадины. Эта структура находит свое отражение в аномалии теплового потока, большая ось которой направлена на запад-северо-запад. В Интинском р-не значения среднегодовой ЭРОА (Rn) варьируют от 36 в пос. Верхняя Инта до 49 Бк/м3 в пос. Абезь. Этот район располагается в пределах Косью-Ро-говского прогиба, которому соответствует повышенный тепловой поток со средним значением q – 50 мВт/м2. Анализируя вышеизложенные факты, можно отметить, что ареалам с большими концентрациями 222Rn соответствуют аномалии высокого теплового потока, и наоборот.

Совместная интерпретация результатов радоновой съемки и данных разломной тектоники (рис.1) позволили выявить источники поступления радона-222 в поверхностные воды и объяснить закономерности в распределении значений удельных активностей материнских (226Ra, 228Ra) и дочерних (210Pb, 210Po) радионуклидов радона около разломов разного типа, отличающихся направленностью, глубинностью и временем заложеЗнаипяа.дно-Тиманский разлом является одним из крупнейших разломов северо-западного направления, служит границей между Русской и Печорской плитами [7]. С юго-востока на северо-запад вдоль этого разлома расположены населенные пункты

Усть-Куломского и Троицко-Печорского районов, в питьевых источниках которых отмечаются повышенные удельные активности 226Ra и 228Ra. Самая высокая удельная активность 228Ra зафиксирована в питьевых водах близ поверхностных источников – 70,3 x 10 -2 и в колодцах - 184,0 x 10 —2 Бк / л. В отдельных населенных пунктах в питьевых водах удельная активность 21ОРЬ составляет 9,26 x 10 -2 Бк / л.

Восточно-Тиманский глубинный разлом, ограничивая Тиманскую гряду от Печорской синеклизы, прослеживается от Канина Камня через Северный Тиман и далее на юго-восток вдоль восточного склона Тиманского кряжа [7]. В средней части разлома отмечается максимальная средняя удельная активность 228Ra в питьевых водах неглубоких источников (76,0 ± 54,5 х 10-2 Бк / л), артезианских скважин (106,5 ± 19,0 х 10-2 Бк / л) и рек (119,8 х 10-2 Бк / л), а также удельная активность 210Ро в питьевых водах близ поверхностных источников и артезианских скважин. На юго-восточном отрезке данного разлома происходит снижение удельной активности 228Ra с 12,6 до 6,86 ± 2,62 х 10-2 Бк л. Северо-западный и центральный отрезки этого разлома характеризуются повышенной концентрацией радионуклидов, что объясняет очень высокую активность этого разлома на платформенном этапе развития территории, начиная с рифея до раннего мезозоя [7].

К северо-востоку от Припечорского глубинного разлома наблюдаются незначительные вариации удельной активности 222Rn в питьевых водах, в среднем 4,99 ± 1,15 х 10 —3 , а 228Ra в артезианской скважине - 23,0 ± 3,46 х 10-2 Бк л. Но на северо-запа-де между Вос-точно-Тиманским и Припечорским разломами (данные по Усть-Цилемскому р-ну) среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона варьирует в пределах от 17 до 74 Бк / м3. Вдоль Илыч-Чикшинского глубинного разлома с северо-востока на юго-запад удельная активность 228Ra в водах изменяется от 6,20 x 10-2 до 18,8 х 1 0-2 Бк-л.

Удельная активность 226Ra около Западно-и Восточно-Колвинских разломов составляет 19,2 х 10-2 Бк / л.

В северной части вдоль Главного ЗападноУральского разлома в направлении с юга на северо-северо-восток в водах населенных пунктов пос. Якша (Троицко-Печорского р-на) и пос. Подчерье (Вуктыльского р-на) средняя удельная активность 228Ra составляет, соответственно: 45,9 ± 25,8 х 10-2 и 26,7 ± 19,5 х 10-2 , а в артезианских скважинах равна 60,5 ± 0,42 х 10-2 Бк / л. Питьевые воды населенных пунктов Интинского р-на (поселки Кожым, Абезь, Южный и Верхняя Инта) характеризуются незначительными концентрациями радионуклидов.

Самые высокие значения удельных активностей радона и продуктов распада фиксируются около крупнейших Западно- и Восточно-Тиманских разломов западно-северо-западного простирания, сформированных в рифейское время. Заметное снижение удельных активностей 226Ra и 228Ra наблюдается на севере Печорской плиты около разломов более позднего (вендско-раннепалеозойско- го) времени заложения. Самые низкие значения удельных активностей радионуклидов отмечаются над разрывными нарушениями позднепалеозойско-го-раннемезозойского возраста северо-северо-восточного простирания, образование которых связано с уральским тектогенезом. Исключением стали ареалы повышенных значений удельной активности 222Rn, связанные с местами наложения более молодых разрывных нарушений вендско-раннепалеозойского возраста северо-северо-восточного простирания на рифейские разломы западно-северо-западной ориентировки в западной части Печорской плиты, а также места вдоль Главного ЗападноУральского разлома, соотносимые с узлами наложения разрывных нарушений позднепалеозойско-ран-немезозойского времени заложения на рифейские.

Общепризнано, что глубинные разломы являются не только границами разнопорядковых структур, различных по геологическому строению и истории развития, но и служат границами смены типов и подтипов земной коры. По данным И.В.Запо-рожцевой и А.М Пыстина [8], по Припечорской зоне разломов происходит смена “зрелой” сиалической коры плитного подтипа (Ижма-Баренцевский геоблок) на фемический тип континентальной коры авлакогенного подтипа (Печорский геоблок), а по Главному Западно-Уральскому разлому отмечается смена континентального типа земной коры на островодужный (Восточно-Уральский геоблок). Типы и подтипы отличаются мощностью и набором структурно-вещественных комплексов, слагающих земную кору. В связи с вышесказанным, понижение значений удельной активности радона в северосеверо-восточном направлении, вероятней всего, связано с изменением вещественного состава земной коры Тимано-Североуральского региона.

Модели глубинного строения земной коры и верхней мантии севера Урала

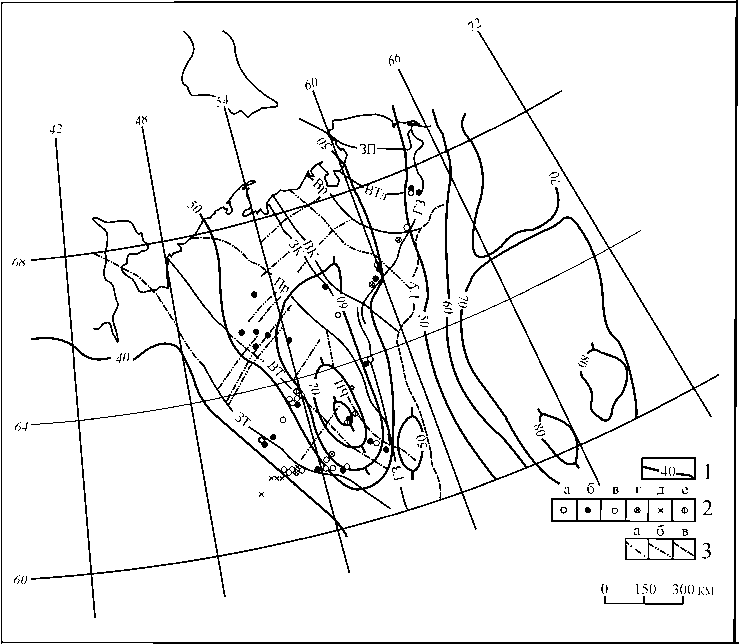

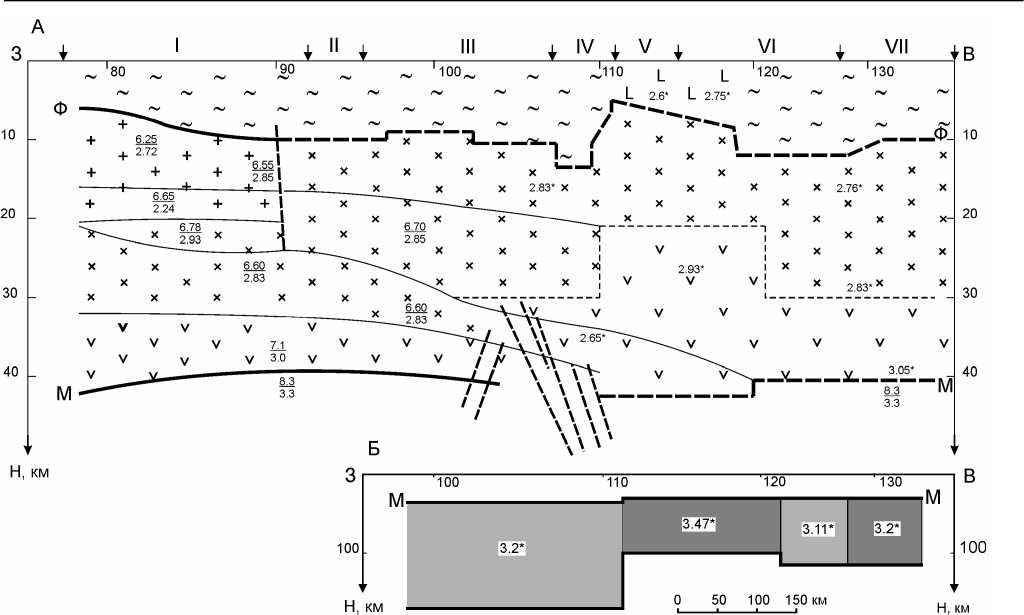

С появлением в 80-х гг. прошлого столетия данных по глубинному сейсмическому зондированию были созданы первые геолого-геофизические модели земной коры, в которых наиболее правдоподобно представлены структуры осадочного чехла и фундамента региона в целом [1]. Позднее новейшие сведения сейсмической томографии о строении верхней мантии других регионов послужили основой для построения генерализированной модели глубинного строения Тимано-Североуральско-го региона на верхнемантийном уровне с помощью моделирования гравитационного поля (рис.2). Выделенные на схеме районирования гравитационного поля области, зоны и подзоны западно-северозападной ориентировки соотносятся со структурами Печорской плиты с незначительным смещением границ на юго-запад, а северо-северо-восточной направленности – отвечают структурам севера Урала [9]. В результате качественной интерпретации гравиметрического поля нами установлена схожая с тепловым полем система плотностных неоднородностей. Для успешного проведения количественной интерпретации гравиметрических дан-

Рис.2. Схема районирования гравитационного поля европейского Северо-Востока на верхнемантийном уровне. Составила Т.А.Пономарева.

Условные обозначения: 1–3 – границы структур, выделенных по высокоградиентным зонам трансформированного поля силы тяжести: 1 – регионов; 2 – областей; 3а – зон; 3б – подзон; 4 – региональные геофизические профили; 5 – гравитационные аномалии; 6 – интенсивность трансформированного поля силы тяжести (мГал) с шагом q=50 км: а) – -150 – -100; б) – -100 – -50; в) – -50 – 0; г) 0 – 50; д) 50 – 100; е) – 100 – 150; А-С – области: А–Печорская; В–Уральская; С–Зауральская; I–VIII – зоны: I – Печоро-Колвинская; II – Хорейверская; III – Варандей-Адзьвинская; IV – Приуральская; V – Западно-Уральская; VI – Восточно-Уральская; VII – Обская; VIII – Восточно-Зауральская.

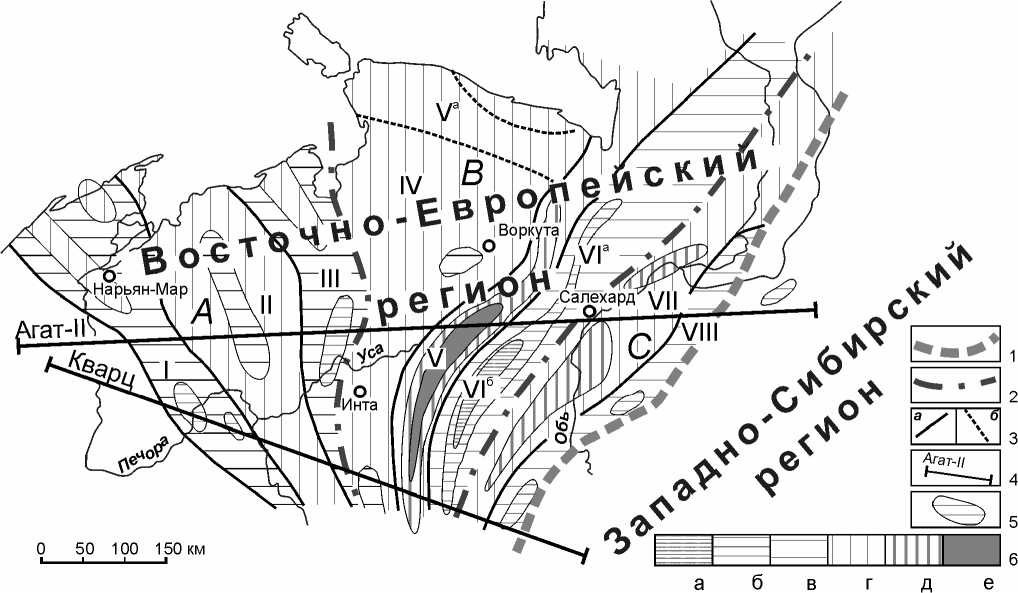

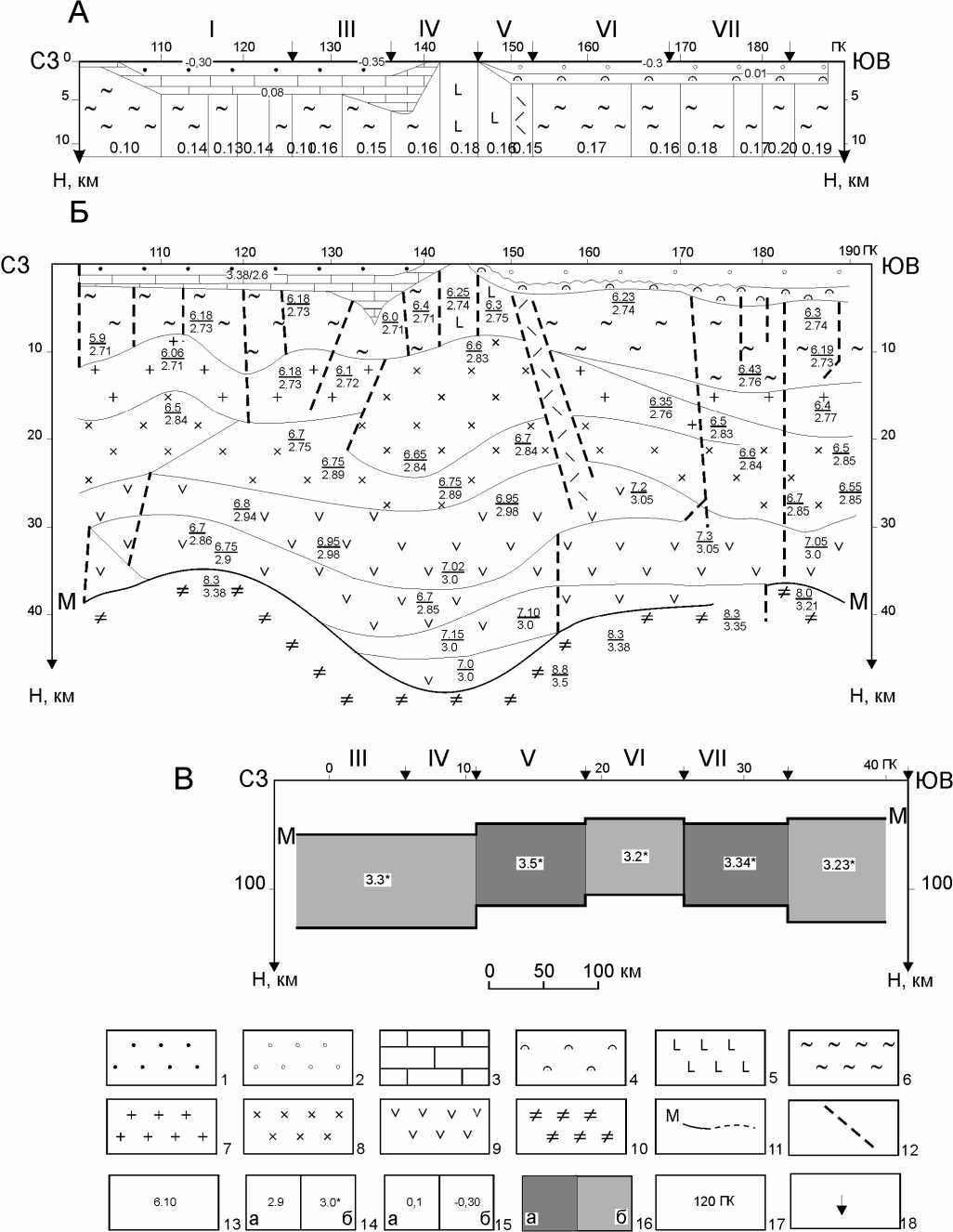

ных была составлена модель земной коры и верхней мантии по региональному профилю ГСЗ “Кварц”. По указанному профилю плотность (ст) осадочных пород составляет 2,6 г/см3, зеленосланцевый комплекс имеет плотность, равную 2,6+2,75 г/см3. Гнейсогранулитовый комплекс представлен двумя подкомплексами: гранитогнейсовый с ст -2,71+2.76 и диоритогнейсовый - 2,83+2,89 г/см3. Плотность гранулит-метабазитового комплекса составляет 3,0 г/см3. Средняя плотность верхней мантии берется равной 3,38 г/см3. Плотности оценивались по корреляционным зависимостям между скоростью продольных волн и плотностью [10]. Процесс моделирования гравитационного поля проводился в три этапа: от источников, залегающих в верхней части земной коры до глубины 10 км, что соответствует традиционному гравимагни-тоактивному слою. Удобными аппроксимирующими моделями двухмерных масс служили слой и многогранник. Затем исследовались источники аномалий, расположенные в структуре земной коры до глубины 40 км и верхней мантии до глубины более 400 км. Применение метода подбора, при котором авторы стремились к сближению вычис- ленных и наблюденных значений поля силы тяжести, позволило нам [11] построить вероятностные модели строения земной коры и верхней мантии для Севера Урала (рис.3,4). На геоплотностных разрезах во внутреннем строении земной коры Печорской плиты (Ижма-Баренцевский геоблок) присутствует мощный до 16 км гранитогнейсовый подкомплекс, входящий в состав гнейсогранулитового комплекса. В северо-восточном направлении (Печорский геоблок) мощность данного подкомплекса уменьшается или отмечается фрагментарно [8]. На геоплотностных разрезах севера Урала гранитогнейсовый подкомплекс отсутствует вообще, и поэтому гнейсогранулитовый комплекс представлен только диоритогнейсовым подкомплексом мощностью до 22 км. В строении Печорской плиты и севера Урала наблюдаются единые структурно-вещественные комплексы, что говорит о схожести континентальной коры в исследуемых областях. А отсутствие гранитогнейсового подкомплекса в структуре земной коры севера Урала является характерной особенностью глубинного строения в его Приполярном и Полярном секторах [11].

Рис.3. Геоплотностные разрезы по профилю ГСЗ «Кварц»: А–Б – земной коры; В – верхней мантии. Составлено по материалам А.В.Егоркина (1986 г.): А и В – Т.А.Лыюровой (Пономаревой); Б – Н.В.Конано-вой, Т.А.Лыюровой (Пономаревой).

Условные обозначения: I – VII – структуры (названия структур приведены по И.Д.Соболеву): I – Печорская синеклиза; II – поднятие Чернышева; III – Предуральский краевой прогиб; IV – Западно-Уральская складчатая зона и осевая полоса Урала; V – Восточно-Уральское поднятие; VI – Восточно-Уральский прогиб; VII – Зауральское поднятие; 1–10 – структурно-вещественные комплексы и подкомплексы: 1 – верхний терригенный осадочного чехла Печорской плиты; 2 – мезозойско-кайнозойский Западно-Сибирской плиты; 3 – нерасчлененный карбонатно-терригенный осадочного чехла Печорской плиты; 4 – палеозойский Западно-Сибирской плиты; 5 – осадочно-вулканогенный; 6 – зеленосланцевый; 7–8 – гнейсогранулитовый (7 – гранитогнейсовый и 8 – диоритогнейсовый подкомплексы); 9 – гранулитометабазитовый; 10 – верхняя мантия; 11 – границы основных структурно-вещественных комплексов, проведенные по сейсмическим (сплошная) и по гравиметрическим (пунктирная линия) данным (Ф – граница фундамента, М – Мохо); 12 – тектонические разломы, выделенные по сейсмическим данным; 13 – скорости продольных волн Vp (км/сек), 14–15 –плотности: 14 – рассчитанные (а – по корреляционным зависимостям Vp/ σ ; б – по гравиметрическим данным); 15 – средние эффективные плотности (а – положительные; б – отрицательные); 16 – неоднородности верхней мантии (а – с повышенной и б – пониженной плотностями); 17 – номера пикетов; 18 – границы структур (тектоническое районирование по И.Д.Соболеву).

Рис.4. Геоплотностные разрезы по профилю ГСЗ «Агат II»: А–Б – земной коры; В – верхней мантии. Составлено по материалам А.В.Егоркина (1986 г.), Т.А.Лыюровой (Пономаревой).

Выводы

Сравнительный анализ результатов изучения теплового потока и распределения концентраций радионуклидов с имеющимися данными по разломной тектонике и глубинному строению земной коры и верхней мантии Тимано-Североуральского региона свидетельствует о следующем:

– распределение значений плотности теплового потока в земной коре на территории исследований латерально систематизируется в двух направлениях: северо-западном – повышенных и северо-восточном – пониженных значений q и соответствует структурному плану Печорской плиты и Урала;

– плотность теплового потока зависит от концентраций естественных радионуклидов таким образом, что аномалиям повышенных значений теплового потока соответствуют ареалы больших концентраций 222Rn и продуктов его распада;

– самые высокие значения удельных активностей 222Rn и продуктов его распада фиксируются около корово-мантийных разломов северо-западного простирания рифейского и вендско-раннепалеозойского времени заложения, характеризующиеся наибольшей неотектонической активностью. В пределах рассматриваемой территории указанные разломы служат границами структур первого и высшего порядков, в разрезе земной коры присутствует мощный гранито-гнейсовый подкомплекс. Именно породы этого подкомплекса, по нашему мнению, являются одним из основных источников

222Rn. Из этого следует, что распределение плотности теплового потока и концентраций радионуклидов имеет прямую связь с характером распространения гранито-гнейсового подкомплекса в структуре земной коры Тимано-Североуральского региона.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 12-И-5-2-22.

Список литературы Взаимосвязи теплового потока и естественных радио- нуклидов с глубинным строением Тимано-Североуральского региона

- Дедеев В.А., Запорожцева И.В. Земная кора европейского Северо-Востока СССР. Л.: Наука,1985. 376 с.

- Чермак В., Чепмен Д., Поллак Г. и др. Тепловое поле Европы. М.: Мир, 1982.

- Щапов В.А. Тепловое поле Урала//Уральский геофизический вестник. 2000. №1. С.126-130.

- Шамрай Г.И., Игнашева Т.Д. Физические свойства пород разреза Уральской сверхглубокой скважины//Уральская сверхглубокая скважина (интервал 0-4008 м). Геология, геофизика, технология. Ярославль, 1992. С.133-145.

- Уткин В.И., Юрков А.К. Радон как "детерминированный" индикатор природных и техногенных геодинамических процессов//Доклады Академии наук. 2009. Т. 426. № 6. С. 816-820.

- Shuktomova I.I., Taskaev A.I. Radon and daughter nuclide content in natural water sources High levels of natural radiation and radon areas: radiation dose and health: Proc. V Intert. Conf. (Munich, Germany, September 4 -7, 2000). Vol. 2: Poster presentations Bremenhaven (Germany), 2000. P. 154-155.

- Малышев Н.А. Разломы европейского Северо-Востока СССР в связи с нефтегазоносностью. Л.: Наука, 1986. 112 с.

- Запорожцева И.В., Пыстин А.М. Строение дофанерозойской литосферы европейского Северо-Востока России. СПб.: Наука, 1994. 112 с.

- Пономарева Т.А. Тимано-Печоро-Уральские коро-мантийные взаимосвязи//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. № 9. С. 3-4.

- Семенов Б.Г. Зависимость плотность -скорость и учет термодинамических условий при построении плотностной модели земной коры и верхней мантии//Геология и геофизика. 1983. № 6. С. 90-98.

- Лыюрова (Пономарева) Т.А. Глубинное строение Полярного Урала: Автореф. дис. канд. геол.-мин. наук. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 1997. 16 с.