Взгляд на механизмы развития сахарного диабета с точки зрения неврологии и клинической лимфологии

Автор: Песин Я.М., Бородин Ю.И., Бгатова Н.П.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Медико-биологические науки

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить особенности нейрогуморальной регуляции углеводного обмена на различных стадиях сахарного диабета. Материалы и методы. Создана модель сахарного диабета путем введения в организм животных 0,1 % раствора адреналина гидрохлорида. Биохимические показатели углеводного обмена (кортизол, С-пептид и глюкоза) были изучены у 82 здоровых людей, 27 больных с ишемическим инфарктом мозга в острейший и острый периоды течения заболевания, 89 больных сахарным диабетом 1 типа детей, находящихся на пожизненной инсулинотерапии. Результаты. При стрессе наблюдается прирост кортизола и С-пептида, снижение концентрации глюкозы в крови. При дистрессе секреция кортизола снижается, а выработка С-пептида и концентрация глюкозы в крови повышаются. Заключение. Причина сахарного диабета - сбой в работе саморегулирующихся механизмов углеводного обмена, к которому приводит дизрегуляционная патология вегетативной нервной системы, проявляющаяся антагонизмом между адреналином и кортизолом, инсулином и кортизолом. Инсулинотерапия снижает секрецию инсулина и повышает концентрацию кортизола, которая зависит от суточной дозы инсулина. У здоровых людей чем меньше концентрация глюкозы, тем ниже уровень С-пептида в крови.

Сахарный диабет, стресс, вегетативная, гипоталамо-гипофизарно-надпочеч- никовая и лимфатическая системы

Короткий адрес: https://sciup.org/14113307

IDR: 14113307 | УДК: 616-008:[612.015.38+612.423] | DOI: 10.23648/UMBJ.2017.28.8748

Текст научной статьи Взгляд на механизмы развития сахарного диабета с точки зрения неврологии и клинической лимфологии

Введение.* С 1923 г. с помощью инсулина спасают и продлевают жизнь больным сахарным диабетом (СД), но при этом качество жизни пациентов не улучшилось, и диабет по сей день признается неизлечимым. Острота проблемы обусловлена астрономическим ростом заболеваемости и развитием осложнений, приводящих к инвалидизации и смерти [1, 2].

В литературе не рассматриваются при- чины сбоя в работе саморегулирующихся механизмов углеводного обмена при СД. К факторам, провоцирующим заболевание, относят острый или хронический стресс, перенесенную в первые годы жизни перинатальную энцефалопатию, физические травмы, аутоиммунные и сосудистые нарушения, ожирение, бактериальные и вирусные инфекции, наследственную предрасположенность [3–7].

Все экспериментальные работы, посвященные механизмам развития СД, рассматривают его только в аспекте панкреатической теории. Суть всех предлагаемых методов по созданию экспериментальной модели сахарного диабета одна: используя физические, химические или биологические способы, нарушить секрецию инсулина в-клетками [8-11]. Вместе с тем клинические наблюдения не согласуются с парадигмой присутствия у больных сахарным диабетом морфологических нарушений в-клеток. А физические нагрузки снижают гипергликемию, и больные значительно уменьшают лечебную дозу инсулина.

Доказано, что под влиянием возбуждающих факторов информация из нервных клеток паравентрикулярного ядра гипоталамуса через синаптические контакты передается на нейроны дорсального ядра блуждающего нерва и в его составе достигает панкреатических островков, оказывая стимулирующее действие на в-клетки. Этот механизм, стимулирующий секрецию инсулина, в литературе обозначен как нервнопроводниковый или па-равентрикуло-вагусный путь. Тормозящие сигналы о необходимости снижения секреции инсулина также исходят из паравентри-кулярного ядра гипоталамуса, но только гуморальным путем. Паравентрикулярное ядро гипоталамуса секретирует гормон кортико-либерин, который с током крови попадает в гипофиз, стимулируя в нем секрецию адренокортикотропного гормона (АКТГ), и этот гормон также с током крови достигает надпочечников, в свою очередь стимулируя секрецию глюкокортикоидов. Глюкокортикоиды тормозят выделение инсулина в-клетками [12]. Регуляция секреции глюкокортикоидов обеспечивается механизмом отрицательной обратной связи. При низком уровне глюкокортикоидов в крови в гипоталамусе повышается секреция кортиколиберина, который стимулирует в гипофизе выработку адренокортикотропного гормона и через него -глюкокортикоидов. При избытке глюкокортикоидов в крови в гипоталамусе снижается или временно прекращается продукция кор-тиколиберина и синтез глюкокортикоидов замедляется или прекращается [13]. Ведущим в этом звене регулирующих механизмов является гипоталамус, который, функционируя как эндокринный орган, одновременно является центром вегетативной нервной системы. Вегетативная система свои регулирующие функции реализует через железы внутренней секреции. При этом вегетативная система на поступающие раздражения реагирует мгновенно, а эндокринная система на полученную информацию отвечает спустя какое-то время [14]. Взаимоотношения между регулирующими функциями симпатического и парасимпатического отделов нервной системы можно оценивать по соотношению кортизола и инсулина. Смещение равновесия между этими системами приводит к дисфункции вегетативной регуляции [15].

Цель исследования. Изучить особенности нейрогуморальной регуляции углеводного обмена на различных стадиях сахарного диабета.

Материалы и методы. Проведена серия экспериментальных исследований, сутью которой было создание модели сахарного диабета в условиях хронического стресса - дистресса. При стрессе любой этиологии уровень циркулирующего в крови адреналина повышается [16]. Длительно нагружая организм кроликов (породы шиншилла) 0,1 % раствором адреналина гидрохлорида (эпинефрин), мы создали у них клиническую картину хронического стресса, который проявился стойкой гипергликемией [17]. Эксперименты на лабораторных животных проводились в соответствии с положениями Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов в научных целях [18]. К началу экспериментов возраст кроликов был 1 мес. Забор крови на биохимические исследования у всех животных производился из вены уха утром натощак до введения им адреналина.

Эксперимент состоял из двух этапов. В течение первых 45 сут -1-й этап эксперимента - на подопытных животных была создана экспериментальная модель сахарного диабета. Во время 2-го этапа животным проводилась коррекция экспериментального СД инсулином. Продолжительность 2-го этапа эксперимента составляла 40 сут. Отсчет 2-го этапа эксперимента был начат на 46-е сут. Эксперимент проводился в январе-марте. Для проведения 1-го этапа в эксперимент было вовлечено 17 животных. Ежедневная суточная доза 0,1 % раствора адреналина гидрохлорида составила 0,4 мл: по 0,2 мл утром и вече- ром. Показатели глюкозы, С-пептида и кортизола в венозной крови кроликов в ходе 1-го этапа изучались на 0, 15, 21, 30, 45-е сут. В эти же сроки у животных под внутривенным наркозом для гистологического исследования производился забор поджелудочной железы и nodi lymphatici pancreaticoduodena-les, который обеспечивает дренаж головки и тела поджелудочной железы. Для этой цели в каждый этап эксперимента было вовлечено дополнительно по 4 кролика, которым адреналиновая нагрузка выполнялась по той же схеме, что и другим 17 кроликам. Биохимические показатели у этих животных не оценивались из-за недостатка финансирования.

Препараты поджелудочной железы толщиной среза 5–7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, изучали в световом микроскопе Leiсa DME и фотографировали с помощью компьютерной программы Аvigion при 400-кратном увеличении. Микрофотографии морфометрировали с использованием компьютерной программы Image J. согласно рекомендациям Международного стереоло-гического общества [19]. Оценивали объемную плотность (Vv), диаметр (D) островков Лангерганса и численную плотность (N A ) эндокринных клеток островков Лангерганса, используя закрытую тестовую систему из 330 точек, площадью 20 400 мкм2.

В лимфатических узлах определяли объемы коркового и мозгового вещества, лимфатических узелков с центром размножения и без них, их количество. Подсчеты производили при 700-кратном увеличении с помощью окулярного микрометра МОВ-1-15х на светооптических микроскопах «Люмам-1-2» и МБИ-15. Рассчитывали соотношение удельной площади коркового и мозгового вещества (индекс К/М), площадь фолликулов, герминативных центров.

Второй этап эксперимента был проведен на 16 подопытных животных. Схема лечения кроликов с экспериментальным СД инсулином была следующей. Ежедневно в 8 и 20 ч, до кормления, кроликам вводился 0,1 % раствор адреналина гидрохлорида по 0,2 мл. Через 20 мин после каждой инъекции подопытным животным вводилось по 2 ед. инсулина «Левемир пенфилл» («Ново Нордиск»). Затем кроликов кормили. На 7, 14, 21, 30 и 40-е сут второго этапа эксперимента производилось контрольное исследование глюкозы, С-пеп-тида и кортизола в венозной крови. Забор крови выполнялся натощак до введения животным адреналина. Результаты биохимических исследований кроликов в 1-й и 2-й этапы эксперимента сравнивались с показателями у животных интактного контроля.

Биохимические показатели углеводного обмена кортизола, С-пептида и глюкозы были изучены у 82 здоровых людей, у 27 больных с ишемическим инфарктом мозга в острейший и острый периоды и у 89 детей, больных СД 1 типа.

Среди обследованных здоровых людей мужчин было 32, женщин - 50. Из них девушек от 6 до 23 лет было 34; мальчиков от 11 до 22 лет - 11, 37 чел. были в возрасте от 44 до 64 лет. Все здоровые люди предварительно были обследованы: дети - у педиатра при проведении планового медицинского осмотра; взрослые - в рамках профилактического осмотра на предприятиях; студенты - при поступлении в учебное заведение. Забор анализов у здоровых людей производили с их письменного согласия (в случае с несовершеннолетними - их родителей), натощак и через 2 ч после еды. Отношения между показателями глюкозы, С-пептида и кортизола у здоровых людей изучались с двух сторон: по уровню глюкозы в венозной крови натощак и по возрасту. В обоих вариантах здоровые люди распределялись на 2 подгруппы.

По концентрации глюкозы в венозной крови натощак здоровые люди были распределены следующим образом: 34 чел. - с показателями от 3,10 до 4,59 ммоль/л; 48 чел. -от 4,6 до 6,2 ммоль/л.

При распределении здоровых людей по возрасту одну группу составили 45 чел. от 6 до 26 лет, вторую - 37 чел. от 44 до 64 лет.

У 27 больных с ишемическим инфарктом мозга первый забор венозной крови для изучения показателей кортизола, С-пептида и глюкозы проводился в первые сутки заболевания утром натощак. Повторно анализ проводился также утром натощак за 1 сут до выписки из отделения - на 10-13-е сут. Инфаркт мозга у больных развился на фоне ате- росклероза и артериальной гипертензии. Возраст больных был от 54 до 78 лет. Группу составляли 14 мужчин и 13 женщин. Все больные поступили в отделение с нарушенным сознанием. По шкале Глазго состояние сознания у 1 больного оценено в 8 баллов, еще у 1 - в 6 баллов, 3 пациента поступили в отделение в сопоре (10 баллов), и у 22 чел. нарушение сознания было расценено как оглушение (13 баллов). Локализация очага ишемии головного мозга верифицирована при помощи магнитно-резонансной томографии. У 16 пациентов очаг поражения вещества мозга соответствовал нарушению кровоснабжения в бассейне корково-подкорковых ветвей средней мозговой артерии. Локализация инфаркта мозга в бассейне задней мозговой артерии наблюдалась у 4 чел., в бассейне передней мозговой артерии - у 2 больных, у 5 пациентов неврологическая симптоматика соответствовала зоне васкуляризации в вертебробазилярном бассейне. Лечение проводилось согласно клиническому протоколу, принятому в Киргизии и России.

Показатели кортизола, С-пептида и глюкозы изучены и у больных СД 1 типа. Возраст больных - от 3 до 17 лет, одному больному было 26 лет. Обследование детям проводилось в период пребывания их в отделении эндокринологии Национального центра охраны материнства и детства. В первую подгруппу были включены дети с уровнем глюкозы в венозной крови натощак от 5,6 до 10 ммоль/л - 30 чел. Длительность заболевания у детей этой подгруппы была от 1,5 мес. до 1,5 года. Во вторую подгруппу включены дети, у которых уровень глюкозы в венозной крови натощак колебался от 10,1 до 14,0 ммоль/л - 29 чел. Давность заболевания ко времени обследования у них колебалась от 1,5 до 3 лет. В третью подгруппу вошли 30 детей с уровнем глюкозы натощак более 14,0 ммоль/л и продолжительностью заболевания от 3 до 8 лет.

Первый забор крови для биохимического исследования выполнялся натощак, второй – через 2 ч после приема пищи. Инъекции инсулина пролонгированного и короткого дей- ствия детям выполнялись через 2 ч после повторного забора крови. Суточная доза инсулина у больных 1 -й подгруппы не превышала 20-25 ед.; во 2-й подгруппе - 40 ед.; в 3-й подгруппе она составляла 50–60 ед.; у 1 больного доза инсулина была 120 ед. Обследование детей проводилось с согласия родителей, после беседы с ними лечащего врача.

Для определения уровня кортизола в плазме крови использовался хемилюминесцентный анализ, С-пептида - иммунофер-ментный. Количество глюкозы в венозной крови оценивалось колориметрическим методом с гексокиназой / G-6 PDH. Способность к секреции инсулина в-клетками высчитывалась исходя из концентрации С-пептида в крови [20].

У подопытных животных с экспериментальным сахарным диабетом, здоровых людей и больных СД 1 типа был изучен коэффициент отношения между показателями кортизола и С-пептида. Этот коэффициент позволяет оценить взаимоотношение между симпатическим и парасимпатическим отделами нервной системы на различных стадиях заболевания.

Статистическая обработка биохимических показателей углеводного обмена у людей и подопытных животных проводилась в программе SPSS-20. Рассчитывались среднее, стандартное отклонение (st. otk.) и 95 % доверительный интервал для среднего. У здоровых и больных людей рассчитывалась Δ (дельта). Статистическая обработка результатов, полученных при изучении биопсийного материала, осуществлялась с помощью прикладных программ MS Excel 7.0 (Microsoft, USA) и Statistica 6.0 (USA). Определялись среднее арифметическое (М) и стандартная ошибка среднего арифметического (m). Достоверность различия сравниваемых средних величин определялась с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни.

Результаты. Показатели кортизола, С-пептида и глюкозы у подопытных животных с экспериментальным СД представлены в табл. 1.

Таблица 1

Показатели кортизола, С-пептида и глюкозы в венозной крови подопытных животных с экспериментальным сахарным диабетом (n=17)

|

Группы |

Кортизол, нмоль/л |

Глюкоза, моль/л |

С-пептид, нг/мл |

|||

|

M±m |

st. otk. |

M±m |

st. otk. |

M±m |

st. otk. |

|

|

Интактная группа |

28,93±4,20 |

17,13 |

5,97±0,21 |

0,86 |

0,64±0,08 |

0,31 |

|

15-е сут |

35,03±5,60 |

23,03 |

4,45±0,20 |

0,82 |

0,72±0,01 |

0,06 |

|

21-е сут |

12,61±1,40 |

5,92 |

9,08±0,36 |

1,49 |

0,600±0,014 |

0,04 |

|

30-е сут |

12,3±2,1 |

8,60 |

18,50±0,67 |

2,78 |

0,74±0,01 |

0,05 |

|

45-е сут |

8,38±0,80 |

3,47 |

21,1±0,7 |

2,90 |

0,77±0,04 |

0,15 |

Примечание. Достоверность различий по отношению к интактным животным составляет 95 %, показатели не перекрывают друг друга.

Изменения показателей кортизола, С-пеп-тида и глюкозы сопоставлялись с одноименными величинами у животных интактного контроля.

В течение первых 15 сут нагрузка подопытных животных 0,1 % раствором адреналина гидрохлорида проявилась в синхронном повышении у них функциональной активности симпатического и парасимпатического отделов нервной системы. Количество циркулирующих в крови кортизола и С-пептида увеличилось соответственно на 21,1 и 12,5 %. При этом показатель глюкозы в крови понизился на 25,5 %. На 21-е сут уровень кортизола в венозной крови кроликов понизился на 56,4 %. Концентрация С-пептида стала равной показателю у здоровых животных (0,600±0,014 нг/мл). Количество глюкозы в венозной крови увеличилось на 52,1 %. У подопытных животных появилась тенденция к преобладанию парасимпатической иннервации. К 30-м сут эксперимента уровень кортизола в крови подопытных животных оказался ниже показателя у здоровых кроликов уже на 57,5 %. Снижение количества циркулирующего в крови кортизола привело к росту концентрации С-пептида на 15,6 %. Прирост концентрации С-пептида сопровождался повышением уровня глюкозы в крови на 209,9 %.

К 45-м сут эксперимента секреция кортизола у кроликов оказалась ниже физиологического показателя на 71,03 %. Снижение секреции кортизола привело к дальнейшему повышению в крови животных количества С-пептида на 20,3 % и глюкозы на 253,4 %.

Таким образом, начиная с 30-х сут и до окончания 1-го этапа эксперимента у подопытных животных сформировалась дизре-гуляционная патология вегетативной нервной системы. Функциональная активность парасимпатической системы преобладала над симпатической иннервацией. Снижение уровня кортизола, сопровождающееся повышением секреции С-пептида (инсулина), согласуется с механизмами отрицательной обратной связи, работу которых обеспечивает гипота-ламо-гипофизарно-надпочечниковая система и паравентрикуло-вагусный путь. При снижении концентрации кортизола в крови секреция кортиколиберина паравентрикулярным ядром гипоталамуса повышается. Это приводит к одновременной стимуляции активности заднего ядра блуждающего нерва, иннервирующего β-клетки, секреции адренокортикотропного гормона и кортизола. Наиболее вероятно, что действие этого механизма направлено на восстановление затраченной энергии при затянувшемся стрессе – дистрессе и одновременно на уравновешивание влияния друг на друга симпатического и парасимпатического отделов нервной системы.

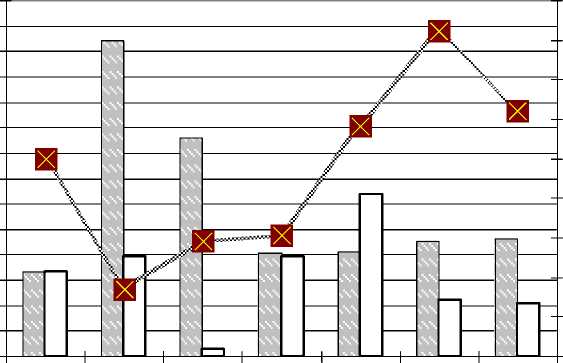

Анализ полученных в ходе проведения 2-го этапа эксперимента данных о влиянии инсулинотерапии на механизмы, регулирующие секрецию инсулина, показал неожиданный результат.

В 1-е сут лечения биохимические показатели углеводного обмена натощак у животных с хронической гипергликемией были следующими: глюкоза – 21,1±0,7 ммоль/л (st. otk. 2,9), С-пептид – 0,75±0,03 нг/мл (st. otk. 0,15), кортизол – 9,83±1,10 нмоль/л (st. otk. 2,3).

На 7-е сут лечения концентрация глюкозы у кроликов понизилась на 32,9 % и стала равной 14,2±0,7 ммоль/л (st. otk. 2,8). Уровень С-пептида понизился до 0,100± ±0,002 нг/мл (st. otk. 0,01), т.е. на 84,4 %. Количество кортизола, циркулирующего в венозной крови кроликов, стало равным 10,29±1,04 нмоль/л (st. otk. 3,58), т.е. выросло на 4,7 %.

На 14-е сут лечения животных концентрация глюкозы стала равной 6,90± ±0,12 ммоль/л (st. otk. 0,49), т.е. понизилась на 67,4 %, но по-прежнему превышала показатель у животных интактного контроля на 15,6 %. Снижение количества глюкозы сочеталось с увеличением секреции у животных С-пептида и кортизола. Первый повысился до 0,75±0,06 нг/мл (st. otk. 0,26) и превысил показатель у животных интактного контроля на 17,2 %. Количество кортизола возросло до 17,8 нмоль/л (st. otk. 2,88) и оказалось выше показателя на 7-е сут эксперимента на 71,8 %, но оставалось ниже показателя у здоровых кроликов на 38,9 %.

В 21-е сут эксперимента у подопытных животных концентрация глюкозы оставалась практически равной показателю на 14-е сут – 7,00±0,13 ммоль/л (st. otk. 0,49). Уровень С-пептида в венозной крови кроликов снизился и стал равным 0,68±0,05 нг/мл (st. otk. 0,2), оказавшись выше показателя у интактных животных на 6,3 %, но ниже показателя на 14-е сут на 9,3 %. Количество кортизола увеличилось до 33,67±1,71 нмоль/л (st. otk. 19,9). Процент прироста кортизола в сравнении с показателем у интактных животных составил 16,4 %. Все биохимические показатели углеводного обмена приблизились к физиологической норме. Появилась тенденция к регрессу дизрегуляционной патологии вегетативной нервной системы.

Однако с 30-х по 40-е сут эксперимента уровень С-пептида в крови кроликов начал неуклонно снижаться, а количество кортизо- ла значительно превышало физиологическую норму. Показатель С-пептида на 30-е сут эксперимента был равен 0,43±0,02 нг/мл (st. otk. 0,08), на 40-е сут – 0,40±0,01 нг/мл (st. otk. 0,02), что было ниже показателей у животных интактного контроля на 32,8 и 37,5 % соответственно. Прирост кортизола по сравнению с показателем у животных интактного контроля на 30-е сут составил 64,3 % – до 47,53±2,62 нмоль/л (st. otk. 10,46), на 40-е сут лечения – 24,02 % – до 35,88± ±3,70 нмоль/л (st. otk. 14,8). Увеличение количества кортизола вновь привело к усилению гипергликемии у подопытных животных.

У животных вновь отмечена дизрегуля-ционная патология вегетативной нервной системы, которая проявилась значительным повышением функциональной активности симпатической нервной системы (рис. 1).

Весомым подтверждением того, что дебют СД 1 и 2 типов проявляется повышением секреции инсулина, могут служить микроскопические и морфометрические сведения об островках Лангерганса. При их гистологическом исследовании было выявлено, что структурные изменения эндокринных участков в теле и головке поджелудочной железы в динамике эксперимента носили однонаправленный характер. Происходило возрастание объемной плотности эндокринных островков на 15-е и 30-е сут. На 15-е сут увеличение этого показателя было связано с отеком, развивающимся в органе, при этом снижалась численная плотность эндокринных клеток в островках Лангерганса. На 30-е сут эксперимента повышение величины объемной плотности островков Лангерганса определялось возрастанием количества эндокринных островков в органе. К 45-м сут объемная плотность островков Лангерганса не отличалась от соответствующего значения в контроле. В то же время возрастала численная плотность эндокринных клеток. Увеличение численной плотности эндокринных клеток привело к функциональной микроанатомиче-ской перестройке регионарных лимфатических узлов поджелудочной железы. Nodi lymphatici pancreaticoduodenales приобрел фрагментированый функциональный тип. При такой перестройке лимфатического узла его транспортная функция по отведению токсичной лимфы из поджелудочной железы увеличивается. Поэтому начиная с 21-х сут эксперимента отек островков Лангерганса у подопытных животных отсутствовал. Функциональная перестройка лимфатического узла во фрагментированый тип привела и к уменьшению в нем тимусзависимой и пара-кортикальной зон, что указывало на нарушения иммунного ответа организма.

Биохимические характеристики гомеостаза углеводного обмена у здоровых людей представлены в табл. 2, 3.

Сравнительный анализ показал, что у здоровых людей старше 40 лет среднестатистические показатели глюкозы натощак были на 13,9 %, С-пептида – на 57,67 % выше одноименных величин у людей в возрасте до 30 лет. Уровни кортизола натощак у людей старше 40 лет и у молодых людей оказались равными друг другу. У здоровых установлена прямая зависимость между показателями С-пептида и глюкозы в венозной крови натощак: чем меньше концентрация глюкозы, тем ниже уровень С-пептида, а более высокой концентрации глюкозы соответствует более высокий уровень С-пептида. Спустя 2 ч после приема пищи показатели глюкозы у всех здоровых людей восстанавливаются до первоначальной величины, уровень же С-пептида остается повышенным. Прирост С-пептида у здоровых людей зависит от его первоначальной величины натощак – чем ниже исходный уровень, тем на большую величину он увеличивается, но при этом не превышает значения 7,93±1,32 нг/мл. Повышенный уровень С-пептида, сохраняющийся у здоровых людей после приема пищи, сопровождался снижением секреции кортизола надпочечниками. Коэффициент отношения между показателями кортизола и С-пептида у молодых людей натощак был равен 207,26, через 2 ч после приема пищи – 57,36. У людей старше 40 лет этот коэффициент натощак был равен 119,6, спустя 2 ч после еды – 37,18. Из этого следует, что у здоровых людей старше 40 лет преобладает активность парасимпатической нервной системы.

ее

м

2 ч

Ч

S

420%

390%

360%

330%

300%

270%

240%

210%

180%

150%

120%

90%

60%

30%

0%

180%

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0% инт. гр. 1 сутки 7 сутки 14 сутки 21 сутки 30 сутки 40 сутки леч.

I I глюкоза I I с-пептид ■:.".:.:.:^^^.:.:.".:< кортизол

Рис. 1. Показатели кортизола, С-пептида, глюкозы при коррекции экспериментального сахарного диабета 4 ед. инсулина в сутки

Таблица 2

|

Изучаемые величины |

Период исследования |

Глюкоза 3,00–4,59 ммоль/л (n=34) |

Глюкоза 4,6–6,2 ммоль/л, (n=48) |

||

|

M±Δ |

st. otk. |

M±Δ |

st. otk. |

||

|

Глюкоза, ммоль/л |

натощак |

4,0±0,2 |

0,5 |

5,30±0,15 |

0,5 |

|

через 2 ч |

4,0±0,3 |

0,9 |

5,40±0,35 |

1,2 |

|

|

% откл. |

0 |

— |

1,9 |

— |

|

|

С-пептид, нг/мл |

натощак |

2,1±0,3 |

0,8 |

3,20±0,54 |

1,9 |

|

через 2 ч |

5,7±1,2 |

3,4 |

7,40±1,11 |

3,9 |

|

|

% откл. |

171,4 |

– |

131,25 |

– |

|

|

Кортизол, нмоль/л |

натощак |

411,6±53,9 |

157,2 |

438,7±62,4 |

216,0 |

|

через 2 ч |

269,0±56,7 |

165,4 |

343,8±50,9 |

176,3 |

|

|

% откл. |

-34,6 |

– |

-21,6 |

– |

|

Распределение здоровых людей по уровню глюкозы в венозной крови вне зависимости от возраста

Примечание. Различия показателей глюкозы и С-пептида натощак в подгруппах статистически значимы, p<0,05.

Отношение между величинами глюкозы, С-пептида и кортизола в венозной крови здоровых людей в зависимости от возраста

Таблица 3

|

Изучаемые величины |

Период исследования |

6–26 лет (n=45) |

44–64 года (n=37) |

||

|

M±Δ |

st. otk. |

M±Δ |

st. otk. |

||

|

Глюкоза, ммоль/л |

натощак |

4,46±0,23 |

0,78 |

5,08±0,23 |

0,69 |

|

через 2 ч |

4,48±0,35 |

1,18 |

5,19±0,44 |

1,35 |

|

|

% откл. |

0,4 |

– |

2,2 |

– |

|

|

С-пептид, нг/мл |

натощак |

2,15±0,23 |

0,77 |

3,39±0,68 |

2,07 |

|

через 2 ч |

5,71±0,97 |

3,27 |

7,93±1,32 |

4,02 |

|

|

% откл. |

165,6 |

– |

133,9 |

– |

|

|

Кортизол, нмоль/л |

натощак |

445,60±56,44 |

189,29 |

405,45±65,17 |

198,22 |

|

через 2 ч |

327,54±65,43 |

219,44 |

294,80±31,72 |

96,5 |

|

|

% откл. |

-26,5 |

– |

-27,3 |

– |

|

Примечание. Показатели одноименных величин в подгруппах статистически значимы. Доверительные интервалы не перекрывают друг друга при уровне значимости 95 %, p<0,05.

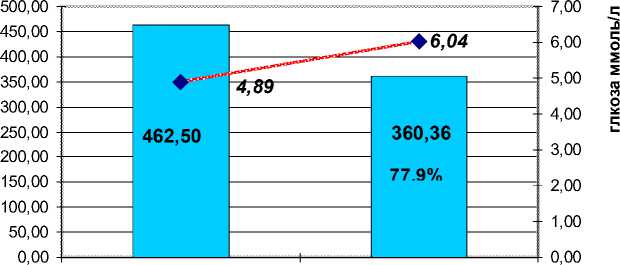

У больных с инфарктом мозга в острейший и острый периоды заболевания, как и у здоровых людей, сохраняется прямая зависимость между показателями глюкозы и С-пеп-тида в венозной крови: чем меньше концентрация глюкозы, тем ниже уровень С-пепти- да. Однако у больных с острым инфарктом мозга более высокий показатель кортизола сочетался с более низкой концентрацией глюкозы и С-пептида. Снижение количества кортизола у этих больных привело к одновременному приросту С-пептида и глюкозы.

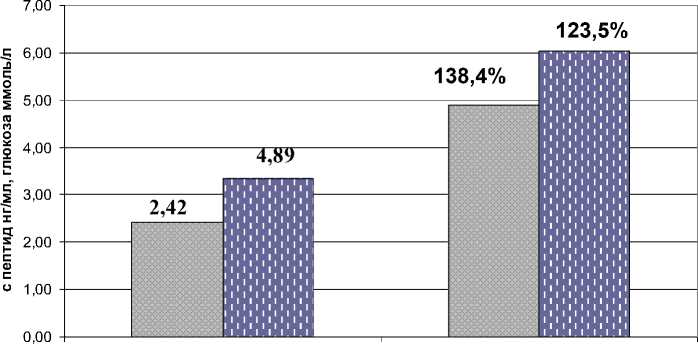

В первые сутки развития инфаркта мозга показатель кортизола был равен 462,50± ±39,18 нмоль/л (st. otk. 99,3), концентрация глюкозы – 4,89±0,37 ммоль/л (st. otk. 0,93), С-пептида – 2,42±0,15 нг/мл (st. otk. 0,38). На 13-е сут лечения уровень кортизола понизился до 360,36±14,35 нмоль/л (st. otk. 36,7), концентрация глюкозы возросла до 6,04± ±0,25 ммоль/л (st. otk. 0,65), уровень С-пепти-да увеличился до 3,35±0,19 нг/мл (st. otk. 0,47).

Коэффициент отношения показателей кортизола и С-пептида натощак в острейший период заболевания был равен 231,5 и превышал физиологический показатель для людей старше 44 лет на 105,93. На 13-е сут лечения данный коэффициент стал равен 107,57. У больных появилась тенденция к преобладанию парасимпатической иннервации и появлению у них дисфункции вегетативной регуляции (рис. 2, 3).

n - 27

p<0,05

с-пептид глюкоза

I □ при поступлении □ при выписке

Рис. 2. Соотношение между показателями С-пептида и глюкозы в венозной крови больных инфарктом мозга в острейший и острый периоды заболевания

n - 27

p<0,05

при поступ лении при выписке

1 1 кортизол глюкоза

Рис. 3. Соотношение между кортизолом и глюкозой в венозной крови больных с инфарктом мозга в острейший и острый периоды заболевания

Результаты обследования детей, больных сахарным диабетом 1 типа, представлены в табл. 4. Из нее видно, что согласованности между показателями глюкозы и С-пептида не зафиксировано ни у одного больного ребенка. Спустя 2 ч после приема пищи у наблюдаемых больных сохранялся высокий уровень глюкозы в венозной крови. Прирост С-пеп-тида после приема пищи был зарегистрирован только у больных 1-й и 2-й подгрупп, суточная доза инсулина которых не превышала 40 ед. У детей, получающих от 50 ед. инсулина, наблюдалось снижение секреции

С-пептида (инсулина). Ни у одного из наблюдаемых больных уровень С-пептида в крови не достиг физиологической нормы. Показатели глюкозы натощак находились в прямой зависимости от уровня кортизола в крови. Процент прироста кортизола у этих детей зависел от лечебной дозы экзогенного инсулина. У всех больных уровень циркулирующего в крови кортизола был значительно выше показателя у здоровых людей. Диапазон отклонения от среднестатистической физиологической нормы составил 15,48–38,35 %.

Таблица 4

|

Изучаемые величины |

Период исследования |

Глюкоза 5,5–10 ммоль/л (n=30) |

Глюкоза 10,1–14 ммоль/л (n=29) |

Глюкоза >14 ммоль/л (n=30) |

|||

|

M±Δ |

st. otk. |

M±Δ |

st. otk. |

M±Δ |

st. otk. |

||

|

Глюкоза |

натощак |

6,71±0,69 |

1,89 |

11,880±0,496 |

1,28 |

18,50±1,76 |

4,6 |

|

через 2 ч |

19,88±3,20 |

8,75 |

21,120±3,193 |

8,2 |

25,30±3,11 |

8,0 |

|

|

% откл. |

196,3 |

– |

77,8 |

– |

36,8 |

– |

|

|

С-пептид |

натощак |

0,80±0,25 |

0,67 |

1,29±0,51 |

1,30 |

1,00±0,43 |

1,1 |

|

через 2 ч |

1,38±0,36 |

0,99 |

1,84±0,88 |

2,25 |

0,88±0,26 |

0,7 |

|

|

% откл. |

72,5 |

– |

42,64 |

– |

-8,8 |

– |

|

|

Кортизол |

натощак |

514,59±76,87 |

210,5 |

577,5±102,9 |

265,8 |

616,48±98,15 |

253,3 |

|

через 2 ч |

318,11±46,06 |

126,1 |

397,11±80,82 |

208,63 |

318,40±123,33 |

318,4 |

|

|

% откл. |

-38,18 |

– |

31,24 |

– |

-48,34 |

– |

|

Примечание. Показатели статистически значимы между одноименными величинами у здоровых людей. Доверительные интервалы не перекрывают друг друга при уровне значимости 95 %.

Показатели глюкозы, С-пептида, кортизола в венозной крови у детей, больных сахарным диабетом 1 типа

Обсуждение. Анализ полученных результатов показал, что период острого стресса, продолжительность которого у подопытных животных составляла 15 дней, сопровождался снижением концентрации глюкозы и одновременным повышением количества циркулирующих в крови кортизола и С-пеп-тида. В этот период дизрегуляционная патология вегетативной нервной системы у животных отсутствовала и нейрогуморальная регуляция углеводного обмена оставалась сохранной. Длительно нагружая организм кроликов большими дозами адреналина, мы значительно понизили у подопытных животных секрецию кортизола. Уровень снижения секреции кортизола у животных находился в прямой зависимости от срока введения суточной дозы адреналина. Биологическая активность кортизола нивелировалась адреналином, секреция которого, так же как и кортизола, контролируется симпатической нервной системой. Таким образом, был подтвержден факт, что внутри симпатоадреналовой системы существует антагонизм между гормонами – адреналином и кортизолом. Недостаток кортизола в крови кроликов стал при- чиной повышения у них активности парасимпатической нервной системы, в результате у животных начался прогрессивный прирост секреции С-пептида и повышение концентрации глюкозы в венозной крови.

Существование антагонизма между биологически активными веществами, активизирующими симпатоадреналовую систему, впервые было установлено Г.Н. Крыжанов-ским [21].

Однотипные изменения наблюдались и у людей с острым нарушением мозгового кровообращения. Прирост уровня кортизола в острейший период развития инфаркта мозга мы объяснили ответной реакцией организма на острый стресс. Затраты энергии для сохранения гомеостаза в организме при стрессе возрастают, поэтому концентрация глюкозы в крови в первые сутки развития инфаркта мозга у больных была приближена к нижнему физиологическому показателю. На 13-е сут течения инфаркта мозга, независимо от локализации очага поражения, концентрация кортизола у больных понизилась, а показатели глюкозы и С-пептида возросли. Эксперименты на подопытных животных с хронической гипергликемией также показали, что только в течение первых 15 дней при затянувшемся стрессе организм млекопитающих может сохранять гомеостаз углеводного обмена. По окончании 2 нед. и у животных, и у человека начинает формироваться дизрегуляционная патология вегетативной нервной системы. Повышение функциональной активности парасимпатической иннервации обеспечивает организму восстановление затраченной энергии. Этот период мы предлагаем рассматривать как переходный от острого к хроническому стрессу - дистрессу. В этот временной промежуток и может появиться сбой в работе саморегулирующихся механизмов углеводного обмена. Возможно, это и есть одна из ведущих причин развития сахарного диабета у людей с цереброваскулярной патологией.

Адреналин, циркулирующий в крови млекопитающих при стрессе в большом количестве, усиливает распад гликогена в печени и мышцах, и, как следствие, концентрация глюкозы в крови увеличивается. Наиболее вероятно, что секрецию инсулина регулирует не только паравентрикуло-вагусный путь, но и циркулирующая в крови глюкоза. Глюкоза способствует более полному высвобождению инсулина из в-клеток поджелудочной железы и, естественно, более высокому уровню инсулина в крови [22]. Вероятно, паравентрикуло-вагусный путь поддерживает постоянную секрецию инсулина в количестве, необходимом для поддержания физиологической концентрации глюкозы в крови в периоды, не связанные с приемом пищи.

Инсулинотерапия, используемая для снижения концентрации глюкозы в крови у подопытных животных, только в течение первых 3 нед. оказывала положительное действие. С 4 нед. эксперимента у животных наблюдался прирост концентрации кортизола, который сопровождался нарастанием количества глюкозы в крови. При этом количество С-пептида в венозной крови животных прогрессивно снижалось. У нас сложилось мнение, что у больных кроликов начал развиваться стероидный сахарный диабет, который мы рассматриваем как осложнение инсули-нотерапии. К концу эксперимента дизрегуля-ционная патология вегетативной нервной системы у животных с хронической гипергликемией проявилась функциональной недостаточностью парасимпатической иннервации.

Информация, полученная на 2-м этапе эксперимента, нашла свое подтверждение в клинике. Инсулинотерапия, проводимая детям с инсулинозависимым сахарным диабетом, усугубила уже имеющиеся у них нарушения функции в-клеток. Прирост уровня С-пептида на 72,5 % после приема пищи зарегистрирован у детей, получающих ин-сулинотерапию от 1,5 до 18 мес. в дозе 20-25 ед./сут. У детей, имеющих длительность заболевания до 3 лет и получающих ежедневно до 40 ед. инсулина, концентрация С-пептида после еды повысилась на 42,6 %. При этом уровень С-пептида после приема пищи ни у одного ребенка не достиг физиологической нормы. У детей, получающих ин-сулинотерапию более 3 лет в дозе 60 и более единиц, секреция инсулина сократилась на 8,8 %. Длительное лечение больных СД 2 ти- па производными сульфонилмочевины также приводит к угнетению у них функции в-клеток [23].

Обратило на себя внимание, что натощак уровень кортизола в крови детей, больных СД 1 типа, повышен и показатель гипергликемии находится в прямой зависимости от степени прироста кортизола. Прирост кортизола зависел от суточной дозы инсулина: чем больше лечебная доза инсулина, тем выше концентрация кортизола.

Через 2 ч после приема пищи у здоровых людей и у детей с инсулинозависимым сахарным диабетом наблюдается снижение концентрации кортизола в крови. У здоровых людей уровень кортизола понижался на 21,6-34,6 %. У больных детей, включенных в первую и третью подгруппы, уровень кортизола в крови через 2 ч после еды снизился до физиологической формы. У больных детей, включенных во вторую подгруппу, концентрация кортизола через 2 ч после еды не достигла физиологической нормы и превышала её на 21,24 %. Факт снижения уровня кортизола после приема пищи, наблюдаемый у здоровых и больных сахарным диабетом людей, расценен как физиологический механизм, направленный на повышение секреции инсулина через паравентрикуло-вагусный путь. Стойкое и продолжительное повышение кортизола в крови, которое осложняет антидиабетическую терапию, угнетает секрецию кортиколиберина паравентрикулярным ядром гипоталамуса, что ослабляет, а возможно, и вовсе нарушает секреторную функцию в—клеток, регулируемую блуждающим нервом. В сложившихся условиях стимулирующее действие глюкозы, поступающей в организм при приеме пищи, оказывается недостаточным для повышения секреторной функции в—клеток. П.П. Черныш с соавт., изучив взаимосвязь степени инсулинорези-стентности и уровня эндогенного кортизола у больных СД 2 типа, пришел к тому же заключению, что и мы: уровень гипергликемии и степень инсулинорезистентности находятся в прямой зависимости от количества секретируемого организмом кортизола [24].

Аутоиммунные нарушения, регистрируемые у больных СД, можно объяснить из- менениями, которые формируются в регионарных лимфатических узлах поджелудочной железы при длительной циркуляции в организме высокой концентрации адреналина. У млекопитающих в каждом органе циркулирует своя интимная питательная среда клее-ток - тканевая жидкость. Состав и свойства этой жидкости зависят от особенностей физико-химических процессов, происходящих в клетках. Пройдя через фильтры лимфатических узлов, специфические свойства тканевой жидкости нивелируется, и в кровь поступает лимфа, лишенная органоспецифических и иммунологических различий [25]. Поджелудочная железа не является исключением. У подопытных животных с хронической гипергликемией под влиянием адреналина регионарные лимфатические узлы поджелудочной железы приобретали фрагментированный функциональный тип [26, 27]. При таком типе функциональной перестройки увеличивается транспортная функция лимфатического узла по отведению токсичной лимфы из пораженного органа [28]. Организм пытается освободиться от токсических веществ, накапливающихся в интерстиции в-клеток. Усиление транспортной функции в регионарных лимфатических узлах поджелудочной железы сочеталось с уменьшением тимусзависимой и паракортикальной зон, что указывает на нарушения клеточного и гуморального иммунитета в организме. Не исключено, что быстрый отток тканевой воды из интерстиция в-клеток в регионарное лимфатическое русло поджелудочной железы нарушает и депонирование инсулина в островках Лангерганса и, возможно, ослабляет барьерные функции лимфатического русла поджелудочной железы. В сложившихся условиях в кровь будет поступать лимфа, несущая в себе избыточное количество инсулина, антигены и фенолы поджелудочной железы. Биологически активные вещества мы относим к метаболитам клетки. Клеткам, их секретирующим, они не нужны, но необходимы для обеспечения функционирования регулирующих систем в организме. Избыток биологически активных веществ из интерстиция клеток отводится в лимфатическую систему [15]. Это в свою очередь будет сопровождаться появлением антител к инсулину, которые при СД 1 и 2 типов определяются как в эксперименте, так и в клинике [29–31]. Патофизиологические и морфологические изменения начинают формироваться в интерстиции, и они всегда первичны, организм на эти нарушения отвечает появлением антител.

Заключение. Ведущей причиной развития СД является сбой в работе саморегулирующихся механизмов углеводного обмена, к которому приводит дизрегуляционная патология вегетативной нервной системы – дистресс. Сахарный диабет начинает развиваться тогда, когда внутри вегетативной нервной системы появляется антагонизм между адреналином и кортизолом, инсулином и кортизолом. Сахарный диабет формируется на фоне повышенной секреции инсулина, и только спустя время под влиянием антител к инсулину и на фоне проводимой антидиабетической терапии активность β-клеток снижается.

При дистрессе активность парасимпатической иннервации значительно превышает активность симпатической нервной системы, а секретируемый в повышенных количествах инсулин необходим для восполнения энергии, растраченной организмом во время затянувшегося стресса. Эти нейроэндокринные изменения, вероятно, следует рассматривать как механизм компенсации, направленный на сохранение постоянства внутренней среды в организме. В этот период и может произойти сбой в работе саморегулирующихся механизмов углеводного обмена.

Лечение дистресса предусматривает одновременное воздействие на симпатический и парасимпатический отделы нервной системы пирацетамом, малыми транквилизаторами, антидепрессантами, пиридоксальфосфатом, препаратами магния и применением лимфотропной терапии, при этом доза инсулина должна быть минимальной [15, 32].

Список литературы Взгляд на механизмы развития сахарного диабета с точки зрения неврологии и клинической лимфологии

- Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика. М.: Медицинское информационное агентство; 2011. 808.

- Cowie C.C., Rust K.F., Byrd-Holt D.D., Eberhardt M.S., Flegal K.M., Engelgau M.M., Saydah S.H., Williams D.E., Geiss L.S., Gregg E.W. Prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in adults in the U.S. population: National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2002. Diabetes Care. 2006; 29 (6): 1263-1268.

- Дедов И.И., Мельниченко Г.А., ред. Эндокринология. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2009. 304.

- Лавин Н. Эндокринология. Пер. с англ. В.И. Кандрора, Э.А. Антуха, Т.Г. Горлиной. М.: Практика; 1999. 830.

- Пузикова О.З., Афонин А.А. Некоторые аспекты патогенеза сахарного диабета у детей, перенесших перинатальную гипоксию. Сахарный диабет. 2001; 1: 2-5.

- Bar K.S., Peacock M.L., Shancheimar R.I. Differential binding of insulin to human arterial and venous endothelial cells. Diabetes. 1980; 29: 991-995.

- Rotnitzky A., Manson J.E. Weight gain as a risk factor for clinical diabetes mellitus in women. Ann. Intern. Med. 1995; 122 (7): 481-486.

- Михайличенко В.Ю., Столяров С.С. Эффект трансплантации культуры клеток поджелудочной железы при аллоксановом сахарном диабете у крыс в эксперименте. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015; 9: 670-672.

- Протасова С.В., Бутолин Е.Г., Оксузян А.В. Обмен углеводсодержащих биополимеров в печени и слизистой желудка при экспериментальном диабете у крыс с различной устойчивостью к стрессу. Сахарный диабет. 2010; 1: 10-12.

- Babaya N., Ikegami H., Fujisawa T. Susceptibility to streptozotocin-induced diabetes is mapped to mouse chromosome 11. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1996; 20 (3): 215-224.

- Rerut C., Tarding F. Streptozotocin and alloxan-diabetes in mice. Eur. J. Pharmacol. 1969; 7 (1): 89-96.

- Акмаев И.Г. Нейроиммуноэндокринные взаимодействия: экспериментальные и клинические аспекты. Материалы IV Всероссийского конгресса эндокринологов в Санкт-Петербурге. Сахарный диабет. 2002; 1: 2-12.

- Страчунский Л.С., Козлов С.Н. Глюкокортикоидные препараты: методическое пособие. Смоленск: Изд-во СГМА; 1997. 30.

- Вейн А.М., Соловьева А.Д., Колосова О.А. Вегетососудистая дистония. М.: Медицина; 1981. 318.

- Песин Я.М., Бородин Ю.И. Водный гомеостаз и лимфотропная терапия. Эксперимент и клиника. Бишкек: КРСУ; 2015. 228.

- Шляхто Е.В., Конради А.О. Причины и последствия активации симпатической нервной системы при артериальной гипертензии. Артериальная гипертензия. 2003; 9 (3): 81-88.

- Песин Я.М., Бгатова Н.П. Патент Кыргызской Республики № 1537; 2013.

- Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях. ETS № 123. Страсбург; 1986.

- Weibel E.R. Stereological methods. London: Academic Press; 1979. 415.

- Богомолов М.В. Роль инсулинового комплекса S6 препроинсулина N-пептида, проинсулина, С-пептида, инсулина и амилина в физиологии, патофизиологии и клинике. Российский журнал эндокринологии, диабетологии и метаболизма. Проблемы излечения диабета. 2006; 11.

- Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной системы. М.: Медицина; 1997. 352.

- Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Лечение сахарного диабета и его осложнений. М.: Медицина; 2005. 512.

- Левит Ш., Филиппов Ю.И., Горелышев А.С. Сахарный диабет 2 типа: время изменить концепцию. Сахарный диабет. 2013; 1: 91-102.

- Черныш П.П., Акбаров З.С., Каюмов У.К., Хайдарова Ф.А., Максутова Н.Н. Взаимосвязь степени инсулинорезистентности и уровня эндогенного кортизола у больных сахарным диабетом 2-го типа. Международный эндокринологический журнал. 2011; 3 (36): 119-122.

- Бородин Ю.И. Лимфа в интракорпоральном кругообороте воды. Бюллетень СО РАМН. 2014: 34 (1): 10-14.

- Бородин Ю.И. К вопросу о влиянии адреналина на лимфатический узел. Труды Новосиб. мед. ин-та. Новосибирск; 1958; 32: 117-121.

- Мырзаханова М.Н. Сравнительная характеристика регионарных и видовых особенностей моторики лимфатических узлов. Сб. материалов XVI Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы и пути развития современного здравоохранения». 21-26 декабря 2011. Киев, Лондон, Одесса; 2012: 138-140.

- Бородин Ю.И. Эндоэкология, лимфология и здоровье. Бюл. СО РАМН. 1999; 92 (2): 5-7.

- Bottazzo G.F. In situ characterization of autoimmune phenomena and expression of HLA molecules in the pancreas in diabetic insulates. N. Engl. J. Med. 1985; 313: 353-360.

- Leonard C. Harrison, Iain L. Campbell, Allison J., Miller J.F.A.P. Perspectives in Diabetes MHC Molecules and P-Cell Destruction Immune and Nanimmune Mechanisms. Diabetes. 1989; 38: 815-818.

- Rabinow S.L., Brown. F.M., Watts М. Anti-synthetic ganglia antibodies and postural blood pressure in IDDM subjects of varying duration and patients at high risk of developing IDDM. Diabetes Care. 1989; 12: 1-11.

- Гусев Е.И., Крыжановский Г.Н. Дизрегуляционная патология нервной системы. М.: Медицинское информационное агентство; 2009. 511.