Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований населения, проживающего в зоне влияния Сибирского химического комбината

Автор: Писарева Любовь Филипповна, Одинцова Ирина Николаевна, Бояркина Алла Петровна, Чердынцева Надежда Викторовна, Воевода М.И., Белявская В.А., Рапута В.Ф., Чойнзонов Евгений Лхамацыренович

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 6 (36), 2009 года.

Бесплатный доступ

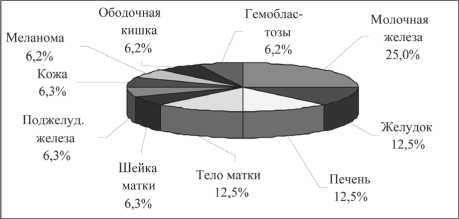

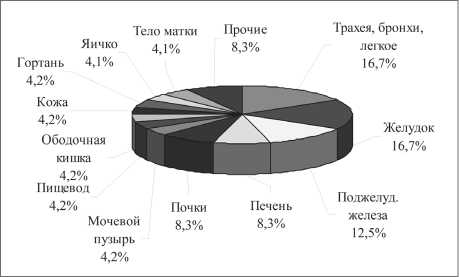

Изучена заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований населения в поселках, расположенных в зоне влияния Сибирского химического комбината (СХК). Выявлена неоднозначная картина распространения онкологической заболеваемости. Онкологическая заболеваемость в населенных пунктах, расположенных в северном и северо-восточном направлении от комбината, выше, чем в контрольных районах. В 6 населенных пунктах Наумовского поселкового совета, располагающихся в 30-километровой зоне действия СХК с наветренной стороны, показатели заболеваемости злокачествен- ными новообразованиями соответствовали таковым в популяциях г. Северска и Томской области в целом. В структуре онкологической заболеваемости мужского населения лидирующие позиции занимали злокачественные новообразования легкого и желудка, у женщин - рак молочной железы, желудка и печени. Смертность от ЗНО занимала 4-е место среди причин смерти населения. Чаще всего летальный исход наблюдался от рака легкого (16,7 %) и желудка (16,7 %).

Заболеваемость, смертность от злокачественных новообразований, сибирский химический комбинат

Короткий адрес: https://sciup.org/14055196

IDR: 14055196

Текст научной статьи Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований населения, проживающего в зоне влияния Сибирского химического комбината

Одной из актуальных проблем радиационной эпидемиологии является объективная оценка возможных рисков онкологических заболеваний при воздействии ионизирующей радиации. При отсутствии радиационных техногенных загрязнений основную часть облучения население получает от естественных источников радиации, при этом около 50 % годовой дозы – за счет продуктов распада радона. Опасность для населения представляют дочерние продукты его распада – изотопы висмута, свинца и полония, атомы которых, оседая на мельчайших частях пыли, образуют радиоактивные аэрозоли. Попадание таких аэрозолей в организм приводит к увеличению вероятности онкологических заболеваний органов дыхания [12]. Естественный радиационный фон, к которому адаптирована вся живая природа, ранее составлял 8–9 микрорентген в час (мкР/ч), что соответствует среднегодовой эффективной эквивалентной дозе (ЭЭД) 2 мЗв. В настоящее время в мире накоплены десятки тысяч тонн расщепляющихся материалов, обладающих колоссальной суммарной активностью, что привело к повышению естественного радиационного фона в среднем до 11– 12 мкР/ч при среднегодовой ЭЭД в 2,5 мЗв [3].

Радиационную обстановку в Томской области формируют природные и техногенные факторы, включая глобальные выпадения радионуклидов вследствие эксплуатации предприятий ядерно-топливного цикла и аварий на них, от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и др. Основным источником радиоактивного загрязнения окружающей среды являлось предприятие по производству оружейного плутония – Сибирский химический комбинат (СХК), находящийся в 10–12 км от г. Томска и функционирующий с 1953 г. В 30-километровой зоне его влияния расположено более 80 населенных пунктов с населением около 650 тыс. человек, в том числе города Северск и Томск [10].

Производственная деятельность СХК сопровождалась образованием большого количества жидких, твердых и газоаэрозольных отходов. Имело место загрязнение территории различными вредными веществами, которое зафиксировано на расстоянии до 30–40 км от промышленной зоны комбината [8–11]. Это загрязнение происходило как в результате плановых (штатных), так и аварийных газоаэрозольных выбросов, сбросов сточных вод и радиоактивных отходов, от их хранения и захоронения. За период деятельности комбината произошло более 30 аварийных инцидентов, 5 из них относились к третьему уровню по международной шкале событий на атомных станциях и квалифицировались как серьезные происшествия, в том числе авария 6 апреля 1993 г. [11].

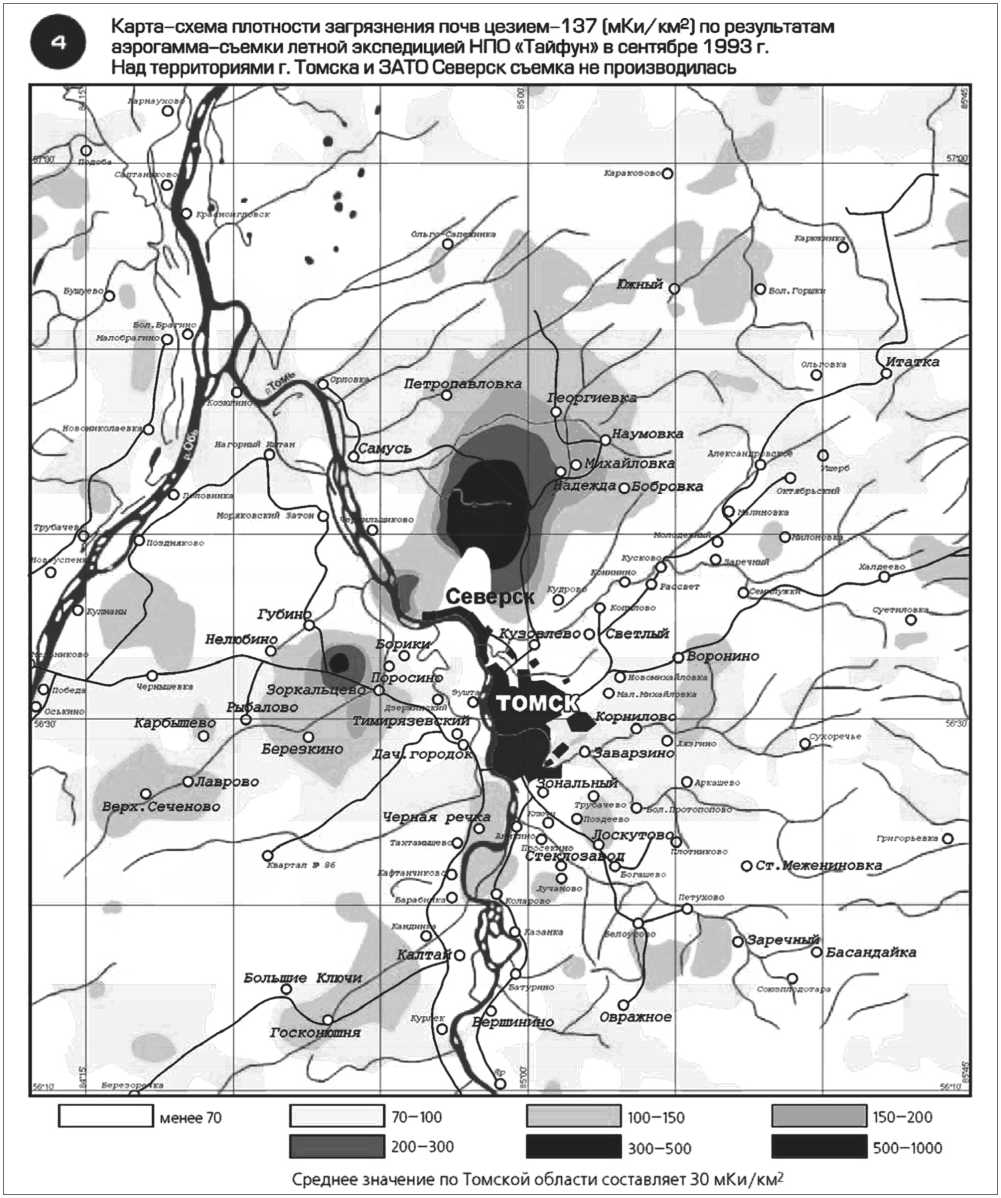

Основное направление ветра в Томской области – юго-юго-западное (57 %). В зависимости от сезона направление ветров меняется. В летний период преобладают ветры юго-юговосточного направления в сторону г. Томска. В результате аварии 1993 г. в окрестности комбината образовалась зона радиоактивного загрязнения местности, вытянутая до 25 км в северо-восточном направлении, площадью около 100 км2 (рис. 1).

По данным Росгидромета, суммарное количество радиоактивных веществ, выброшенных из аварийного аппарата СХК на эту территорию, составило от 530 до 590 Ки. В отдельных точках мощность дозы γ-излучения достигала 400 мкР/ч [9]. Загрязнение территории атмосферными выбросами СХК зафиксировано на расстоянии до 30–40 км от промышленной зоны комбината. Ниже по течению от места сброса сточных вод СХК выявлено значительное радиоактивное загрязнение береговой линии р. Томи такими радионуклидами, как натрий-24, фосфор-32, скандий-46, хром-51, железо-59, кобальт-60, цинк-65, мышьяк-76, цезий-137, европий-152, нептуний-239, плутоний-239 и ряд других. Загрязнение реки прослеживается у населенных пунктов Чернильниково, Моряковка, Самусь, Кижирово, Орловка. В донных отложениях р. Томь возле п. Самусь и д. Козюлино содержание плутония-239, 240 составляет 14–23 Бк/ кг, что в 15–25 раз выше фоновых значений по России [1].

По данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Томской области [4], радиационная обстановка в ряде населенных пунктов в 1993 г. превышала фоновые уровни. Так, в д. Георгиевка значение МЭД достигало 73 мкР/ч, что выше уровня областного показателя более чем в 7 раз. В 1993–1994 гг. обнаруживались радионуклиды аварийного выброса в снеге, почве, траве, сене и древесине поселков Георгиевка, Надежда, Бобровка, Мали-

Рис. 1. Радиоактивное загрязнение территории в районе аварии на СХК (аэрогамма-съемка 1993 г.) [12]

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2009. №6 (36)

Таблица 1

|

Населенные пункты |

Годы наблюдения |

Итого |

||||||

|

1993–1996 |

1997–2000 |

2001–2006 |

М |

Ж |

||||

|

М* |

Ж* |

М |

Ж |

М |

Ж |

|||

|

Наумовка |

1214 |

1 277 |

1 228 |

1 247 |

1 781 |

1 898 |

4 223 |

4 422 |

|

Надежда |

229 |

273 |

193 |

240 |

267 |

371 |

689 |

884 |

|

Петропавловка |

224 |

173 |

213 |

144 |

237 |

195 |

674 |

512 |

|

Георгиевка |

104 |

64 |

49 |

60 |

51 |

113 |

204 |

237 |

|

Бобровка |

14 |

14 |

2 |

9 |

6 |

12 |

22 |

35 |

|

Михайловка |

7 |

18 |

– |

3 |

6 |

12 |

13 |

33 |

|

Всего |

1792 |

1819 |

1685 |

1703 |

2 348 |

2 601 |

5 825 |

6 123 |

|

М* – мужское население, Ж* – женское население |

11 948 |

|||||||

Количество человеко-лет в исследуемых населенных пунктах по периодам наблюдения (1993–2006 гг.)

новка (Польская) и Черная Речка. Известно, что латентный период развития злокачественных новообразований составляет 10–15 лет после канцерогенного воздействия.

Целью исследования явилось изучение онкологической заболеваемости и смертности населения в поселках, расположенных в зоне влияния СХК.

Материал и методы

Изучена заболеваемость злокачественными новообразованиями населения, проживающего в населенных пунктах, подвергшихся различному уровню радиоактивного загрязнения в результате аварии на СХК 1993 г.: Михайловке, Георгиевке, Наумовке, Надежде, Кижирове, Петропавловке, Самусе, Черной Речке, Ново-кускове, Штамове, Филимоновке, Новонико-лаевке, Большом Кордоне, г. Асине, а также в п. Победа (Шегарский район) и Лоскутове (Томский район), расположенных к югу и юго-западу от СХК.

Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований изучались на основании официальной учетно-отчетной документации Томского областного онкологического диспансера и базы данных лаборатории эпидемиологии НИИ онкологии СО РАМН за 1993–2006 гг. Рассчитаны экстенсивные и интенсивные показатели заболеваемости на 100 тыс. населения. Средний возраст заболевших определялся по методу взвешенной средней величины [5].

Данные о численности населения взяты в Госкомстате по Томской области. Для оценки за- болеваемости и смертности от злокачественных новообразований на территории Наумовского поселкового совета в сравнении с территориями Томской области рассчитан показатель относительного риска (ОР) [6]. Данные о заболеваемости и смертности жителей 6 населенных пунктов Наумовского поселкового совета, располагающихся в 30-километровой зоне действия СХК с наветренной стороны (c. Наумовка, д. Надежда, с. Петропавловка, д. Георгиевка, д. Бобровка, д. Михайловка), получены в поликлинике и ЗАГСе Томского района. Сведения о численности жителей, рождаемости, смертности, миграции населения взяты из хозяйственных учетных книг, находящихся в администрации поселкового совета с. Наумовка. Создан полицевой банк данных жителей указанных поселков. Прослежена судьба каждого из них с 1993 по 2006 г.

Для расчета показателей онкологической заболеваемости подсчитано количество человеко-лет (или время риска) по каждому населенному пункту (табл. 1).

Результаты и обсуждение

Выявлена достаточно неоднозначная картина распространения онкологической заболеваемости на исследуемой территории. В 14 поселках, расположенных в 100-км в северо-восточном направлении от СХК, выявлено 883 случая заболевания злокачественными новообразованиями. В структуре онкологической заболеваемости населения этих поселков, в отличие от Томской области в целом, выше удельный вес новообразований органов пищеварения, кожи и

Таблица 2

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в поселках, расположенных в северо-восточном направлении от СХК

Авария на СХК в 1993 г. повлияла не только на радиационную обстановку в г. Северске и его окрестностях, но и на демографическую и личества мигрантов, одной из причин которого является «умирание» ряда населенных пунктов. Общая численность населения с 1078 человек на начало 1993 г. уменьшилась до 776 человека на конец 2006 г. Изменилась возрастная структура населения. В большинстве случаев отмечено снижение численности и доли детской составляющей – главного источника пополнения группы трудоспособного населения. Несмотря на довольно высокий уровень смертности населения, наблюдается увеличение доли лиц старшего и пенсионного возраста, что свидетельствует о миграционную ситуацию в населенных пунктах, расположенных в 30-километровой зоне СХК. После аварии отмечался отток населения, при этом уезжало чаще молодое, более мобильное поколение, оставались лица старшего и пожилого возраста, среди которых заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗНО) выше в силу возрастных особенностей. Эти обстоятельства не могли не отразиться на показателях онкологической заболеваемости населения.

В целом в 6 населенных пунктах Наумов-ского поселкового совета, располагающихся в 30-км зоне действия СХК с наветренной стороны (c. Наумовка, д. Надежда, с. Петропавловка, д. Георгиевка, д. Бобровка, д. Михайловка), наблюдалось падение уровня рождаемости, превышение числа выбывших жителей над прибывшими и постепенное уменьшение ко-

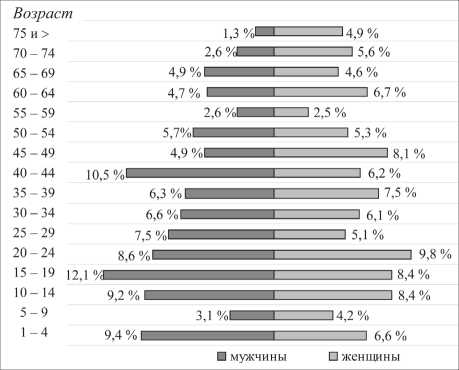

Рис. 2. Половозрастная пирамида населения исследуемых населенных пунктов на 2006 г.

демографическом старении жителей. Так, на 01.01.93 на долю детей приходилось 26,1 %, лиц пожилого возраста – 7,2 %, на 01.01.97 эти показатели составляли 21,9 % и 10,4 %, на 01.01.01 – 19,2 % и 14,2 % соответственно. На конец 2006 г. половозрастная структура населения имела следующий вид (рис. 2). На долю детского населения, по уточненным данным, приходится 20,5 %, пожилого – 12,0 %. По шкале Э. Россета (1968), население 30-километровой зоны СХК можно отнести к категории демографической старости [2]. Женское население преобладает над мужским в соотношении 1:1,1, за исключением с. Петропавловка, в котором мужчин в 1,4 раза больше, чем женщин.

Онкологическая заболеваемость населения, проживающего в 30-километровой зоне влияния СХК

Стандартизованные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями составили у мужчин 271,6 (ДИ 165,9–418,2), у женщин – 186,6 (ДИ 108,8–298,5), что соответствовало данным популяций г. Северска (263,3 ± 16,5 и 168,8 ± 9,9 соответственно) и Томской области в целом

(281,9 ± 5,3 и 183,0±3,5 соответственно) [7].

У мужчин болезнь диагностировалась, начиная с возраста 40–44 года (214,6 ), у женщин – с 35–39 лет (216,5 ). Максимальные показатели среди мужчин отмечались в возрасте 55–59 лет (1694,9) и 70–74 года (2051,3). У женщин с 35 до 64 лет показатели заболеваемости колебались в небольших пределах, затем резко возросли, и в возрасте 65–69 лет фиксировался максимум – 1369,9. В возрасте 70–74 лет показатель составлял 1013,5 случая на 100 000 населения. Средний возраст больных мужчин составил 63,0 (ДИ 42,2–83,8), женщин – 60,9 (ДИ 36,4–85,3) года.

В табл. 3 приведены показатели заболеваемости наиболее часто встречающимися злокачественными новообразованиями. Наблюдается общая тенденция к увеличению случаев заболевания населения. В период 2001–2006 гг. интенсивный показатель заболеваемости населения злокачественными новообразованиями увеличился в 1,4 раза по сравнению с 1991–1996, 1997–2000 гг. (322,0 и 232,0 и 231,0 соответственно). Максимальные показатели заболеваемости отмечались для мужской части населения в 1999 г. (шестой год после аварии на СХК), на который приходится 20,0 % всех заболевших мужчин, для женской – в 2005 г. (двенадцатый год после аварии на СХК), на который приходится 17,6 %.

Онкологическая смертность оценивалась в населенных пунктах, расположенных в 30-километровой зоне СХК. По уточненным данным, за исследуемый период умерло от разных причин 169 человек. Основными причинами смерти явились болезни системы кровообращения (26,6%), старость (21,3%), травмы, отравления и другие внешние причины смерти (17,1%) и новообразования (16,6%) (табл. 4).

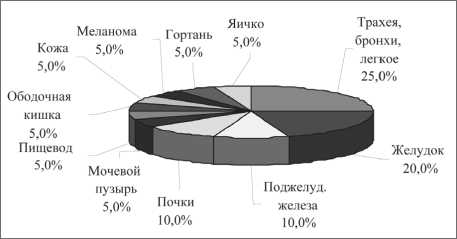

Рис. 3. Структура онкологической заболеваемости мужского населения исследуемых населенных пунктов

Рис. 4. Структура онкологической заболеваемости женского населения исследуемых населенных пунктов

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2009. №6 (36)

Таблица 3

|

Локализация |

Мужчины |

Женщины |

|

Пищевод |

10,2 (0,3–57,00 |

– |

|

Желудок |

59,1 (16,1–151,4) |

15,0 (1,8–54,1) |

|

Ободочная кишка |

15,0 (0,4–83,8) |

8,2 (0,2–45,8) |

|

Печень |

– |

29,3 (3,5–105,9) |

|

Поджелудочная железа |

32,0 (3,9–115,5) |

5,3 (0,1–29,3) |

|

Гортань |

16,9 (0,4–94,4) |

– |

|

Легкое |

55,6 (18,0–129,4) |

– |

|

Кожа |

12,9 (0,3–71,7) |

19,4 (0,5–107,9) |

|

Почка |

24,8 (3,0–89,6) |

– |

|

Мочевой пузырь |

16,9 (0,4–94,4) |

– |

|

Гемобластозы |

– |

16,1 |

|

Молочная железа |

– |

49,7 (13,5–127,1) |

|

Шейка матки |

– |

13,0 (0,3–72,3) |

|

Тело матки |

– |

15,0 (1,8–54,1) |

Стандартизованные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями населения (на 100 тыс. населения)

Доля умерших детей составила 4,2 %. Причинами их смерти явились врожденные пороки, болезни мочеполовой системы, инфекция (по 1 человеку), болезни органов дыхания (2 человека), несчастные случаи (2 человека). В трудоспособном возрасте смерть наступала в результате несчастных случаев (14,9 %), от новообразований (4,8 %), болезней системы кровообращения (3,0 %). В возрасте старше трудоспособного на первое место выходит смертность от болезней системы кровообращения (14,2 %), затем от старости (13,1 %), новообразований (10,7 %) и несчастных случаев (2,4 %).

Таблица 4

Причины смерти жителей, проживающих в 30-километровой зоне СХК, за 1993–2006 гг. (использован классификатор по краткой номенклатуре причин смерти 1977 г.)

Рис. 5. Структура смертности от злокачественных новообразований жителей 30-километровой зоны влияния СХК (1993–2006 гг.)

В динамике показатели смертности от злокачественных новообразований были не стабильны. Наиболее высоки они были в 1996 г. (35,7), 1997 г., 2002 г. (по 33,3 ) и 2001 г (50,0 ). В 1995, 1998 и 2005 гг. смертные случаи от рака не зафиксированы. В 2001 г. общее количество смертных случаев невелико – 6 смертей, однако половина из них (3 умерших) – от онкозаболеваний. Подобная картина наблюдалась и в 1996, 1997 гг. При этом следует отметить, что в первые три годы после аварии на СХК смертность от онкологических заболеваний сравнительно невелика: соответственно 4,8, 12,5 и 0 % от общей смертности населения за указанные годы. В целом за исследуемый период показатели смертности от злокачественных новообразований в возрасте 40–44 года составили 221,7 случая на 100 тыс. населения, затем отмечается их рост с максимумом в 55–59 (608,5 ) и 70–74 (1425,7) года, при этом второй пик показателей вызван высоким уровнем смертности у мужчин в этой возрастной группе (2051,3 ). Рассчитанные коэффициенты относительного риска показали, что заболеваемость и смертность от злокачественных образований у жителей 6 населенных пунктов Наумовского сельского совета не отличались от таковых у населения Томской области (ОР=0,98 (0,69–1,35)), г. Томска (ОР=0,82 (0,57–1,12)), Томского района (ОР=1,14 (0,80–1,57)) и г. Северска (ОР=1,02 (0,72–1,41)).

В ходе исследования была сформирована случайная выборка в количестве 100 человек старше 18 лет, постоянно проживающих в пос. Наумовка (в том числе в период аварии 1993 г.), которые подверглись более тщательному медицинскому обследованию (табл. 5). Было проведено анкетирование этой когорты населения по разработанной в НИИ онкологии анкете, включающей в себя 130 вопросов, характеризующих образ и условия жизни. Особое внимание уделялось состоянию здоровья как в анамнезе, так и по данным обследования, которое осуществлялось выездной бригадой в составе гинеколога, терапевта, онколога, лаборантов.

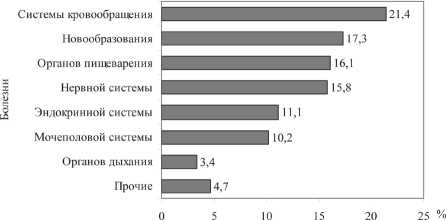

Всего у 98 человек выявлено 323 заболевания. Наиболее часто встречались болезни системы кровообращения (в структуре выявленной патологии – 21,4 %), затем новообразования (17,3 %), болезни органов пищеварения (16,1 %), нервной (15,8 %) и эндокринной (11,1 %) систем (рис. 6). Таким образом, выявлена достаточно неоднозначная картина распространения онкологической заболеваемости на исследуемой территории. Онкологическая заболеваемость в 14 населенных пунктах, расположенных в северном и северо-восточном направлении от комбината, выше, чем в контрольных районах (266,4 и 241,3 соответственно).

В 6 населенных пунктах Наумовского поселкового совета, располагающихся в 30-километровой зоне действия СХК с наветренной стороны (c. Наумовка, д. Надежда, с. Петропавловка, д. Георгиевка, д. Бобровка, д. Михайловка), после аварии отмечался отток населения, увеличение доли лиц старшего и пенсионного

Таблица 5

Половозрастное распределение выбранной когорты населения, проживающего в 30-километровой зоне СХК

|

Возраст, лет |

М |

Ж |

Всего |

Возраст, лет |

М |

Ж |

Всего |

|

20–29 |

2 |

7 |

9 |

50–59 |

3 |

18 |

21 |

|

30–39 |

4 |

5 |

9 |

60–69 |

3 |

9 |

12 |

|

40–49 |

9 |

23 |

32 |

70 и старше |

8 |

9 |

17 |

Примечание: М – мужчины; Ж – женщины

Рис. 6. Структура болезней, выявленных у выбранной когорты населения, проживающего в 30-километровой зоне СХК (%)

возраста. Показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями соответствовали таковым в популяциях г. Северска и Томской области в целом.

Однако из-за малой статистической представительности случаев ЗНО, в свою очередь, ограниченных небольшой численностью жителей этой зоны, полученные результаты носят предварительный характер, выводы следует рассматривать как тенденции, нуждающиеся в дальнейшем уточнении с проведением дополнительных когортных исследований с использованием многофакторного анализа для уточнения причин выявленных отклонений в состоянии здоровья населения данных территорий.

При интерпретации полученного материала также необходимо учитывать, что злокачественные образования являются полиэтиологичными заболеваниями, факторами риска развития которых является не только радиационное воздействие, но достаточно сложная совокупность таких факторов, как химическое воздействие, демографические показатели, образ жизни, конституциональные особенности организма и др., к тому же латентный период злокачественных новообразований составляет от 10 до 20 лет. Существенным вкладом в решение этой задачи может явиться генетический анализ, который позволит уточнить наличие биологических последствий влияния радиации на состояние здоровья населения, проживающего в зоне влияния СХК.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта МНТЦ №2311 «Оценка риска отдаленных последствий воздействия на население опасных факторов ядерных и химических технологий» и интеграционного проекта СО РАМН №84 «Анализ рисков заболеваемости населения территорий Сибири на основе малопараметрических реконструкций полей химического и радиоактивного загрязнения» (2009–2011 гг.).