Заболеваемость эндокринной патологией среди студенческой молодежи Томска по данным обращаемости

Автор: Алимбекова П.Р., Павленко О.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

В исследовании участвовало 500 студентов с разной эндокринной патологией в возрасте от 16 до 27 лет. Динамику показателей здоровья за период 2007-2009 гг. среди обучающейся молодежи г. Томска характеризовали рост частоты встречаемости эндокринной патологии на 23%, первичной патологии - на 15,4%. Среди обследованных студентов удельный вес патологии щитовидной железы составил 49,6% случаев, ожирения

Здоровье, молодежь, эндокринная патология, заболеваемость, структура, факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14919643

IDR: 14919643 | УДК: 616.43/.45-039.4-057.87(571.16)

Текст научной статьи Заболеваемость эндокринной патологией среди студенческой молодежи Томска по данным обращаемости

Проблема сохранения и укрепления здоровья обучающейся молодежи является чрезвычайно важной. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет составляют свыше 30% всего населения в мире. Студенческая молодежь рассматривается как специфическая группа населения, которая имеет свои особенности в образе жизни, ценностные установки, эталоны поведения и мотивы деятельности [7]. Социальная значимость здоровья подростков и обучающейся молодежи обусловлена тем, что они представляют собой ближайший репродуктивный, интеллектуальный, экономический, социальный, политический и культурный резерв общества [5, 9].

В последние годы состояние здоровья подростков и молодежи России характеризуется устойчивыми тенденциями к росту заболеваемости, инвалидности, а также высокими показателями смертности [6, 10]. В настоящее время 85% выпускников школ имеют отклонения в состоянии здоровья, 50% из которых являются функциональными, а 35–40% – хроническими и необратимыми [9]. Частота заболеваний костно-мышечной системы увеличилась на 80%, мочеполовой – на 90%, нервной системы и органов чувств – на 35%, системы кровообращения – на 56%, болезней крови и кроветворных органов – на 123%, болезней эндокринной системы – на 90% [4]. В концепции отраслевой программы “Охрана и укрепление здоровья здоровых на 2003–2010 годы” предусматривается сочетание общих мероприятий по профилактике заболеваний и коррекции факторов риска у всего населения с конкретными целенаправленными мероприятиями в группах населения повышенного риска, к которым обоснованно можно отнести подростков и студенческую молодежь [2, 11].

Продолжается увеличение числа студентов, находящихся на диспансерном наблюдении с такими заболеваниями, как сахарный диабет, анемия, бронхиальная астма, болезни мочевыводящих путей, врожденные пороки системы кровообращения, а также рост заболеваемости туберкулезом [5]. В настоящее время структура патологии у студенческой молодежи претерпела существенные изменения. Общая заболеваемость подростков в Томской области увеличилась в 2,1 раза, а в такой группе, как болезнь крови, – в 4,5 раза, болезни эндокринной системы – в 6,2 раза, органов пищеварения – в 6,1 раза. Эндокринная патология занимает наибольший удельный вес в структуре заболеваемости лиц молодого возраста [12].

Особую тревогу вызывает “омоложение” сахарного диабета (СД): за последние 15 лет заболеваемость лиц в возрасте до 30 лет увеличилась на 80% [1, 15]. Ожирение у обучающейся молодежи является одной из актуальных проблем современного здравоохранения. Почти во всех регионах мира количество больных подростков неуклонно растет и удваивается каждые три десятилетия [3, 13] . Рост частоты патологии щитовидной железы (ЩЖ) во многих регионах России обуславливает актуальность изучения региональных структурных особенностей заболеваний ЩЖ [8, 14], в том числе у обучающейся молодежи Томского региона. В настоящее время с особой остротой ставятся вопросы сохранения здоровья в процессе обучения, его мониторинга с целью выявления групп риска и современной коррекции эндокринных нарушений.

Анализ работ по проблемам здоровья студенческой молодежи и факторов, определяющих его, подтверждает необходимость углубленного исследования заболеваемости эндокринной системы студентов и разработки комплексных мер по укреплению здоровья студентов. Местом проведения исследования выбран г. Томск.

Все вышеизложенное определило цель исследования: изучение заболеваемости и структуры эндокринной патологии у обучающейся молодежи Томска, определение степени значимости влияния факторов риска на здоровье молодежи.

Материал и методы

В исследовании участвовало 500 студентов с разной эндокринной патологией в возрасте от 16 до 27 лет (средний возраст – 19,4±2,0 года) мужского и женского пола, обучающихся в высших и профессиональных учебных заведениях Томска. Исследования проводились на базе Городской межвузовской студенческой больницы Томска. Использован комплекс диагностических методов исследования больных: физикальный осмотр, анализ анамнестических сведений (биологического, генеологическо-го анамнеза, социально-гигиенических, медико-биологических и экологических факторов). Пальпаторно-визуальная оценка щитовидной железы проводилась с учетом размеров по классификации ВОЗ (2001).

Антропометрические показатели включали оценку роста, массы тела, индекса массы тела (индекс Кетле), объем талии, бедер. Тип ожирения определяли по индексу отношения окружности талии к окружности бедер (ОТ/ ОБ). С учетом индекса >0,9 у юношей и выше 0,8 у девушек ожирение расценивалось как абдоминальное, согласно определению ВНОК (2007). К регулярно курившим относились лица, выкуривавшие 1 и более сигарет ежедневно (ВОЗ, МОНИКА, 1993, 1996).

Уровень концентрации глюкозы в капиллярной крови определяли глюкозооксидазным методом с помощью стандартных наборов – GOD-POD Glucose (Kone, Финляндия) на фотокалориметре “ПФК-3”. Уровень концентрации глюкозы, мочевины, креатинина, ОХС и ТГ в плазме венозной крови исследовали в биохимической лаборатории на полуавтоматическом анализаторе “Metrolab-1600 DR”. УЗИ ЩЖ проводили на ультразвуковом сканере “Aloka ssd-500” фирмы Aloka Co., Ltd с высокочастотным линейным датчиком 7,5 МГц. Для определения гормонов ЩЖ – ТТГ, свободного Т4, АТ к ТПО, кортизола, пролактина – использовали стандартные наборы “Immunolaitе” (Италия) на автоматическом ИФА-анали-заторе “Personal-LAB” фирмы “Adaltis” (Италия, 2006). Определение концентрации гликозилированного гемоглобина в сыворотке крови проводили иммунотурбоди-метрическим методом, использовали лиофилизированные концентрированные сыворотки “Serum Hp” и “Serum HN” (Cormay, Польша).

В исследовании изучена общая и первичная заболеваемость по обращаемости среди студентов г. Томска за 2007–2009 гг. Медико-статистический анализ показателей заболеваемости населения основывался на комплексном исследовании уровней, структуры и динамики процесса (динамический ряд). Одним из методов определения динамического ряда являлся расчет среднегодового темпа прироста, который отражал рост, снижение или стабилизацию изучаемого явления (абсолютное значение 1% прироста). Метод нормирования интенсивных показателей (НИП) позволил установить степень влияния различных факторов риска на здоровье молодежи. На основе теории вероятностного анализа Байеса Шиганом Е.Н. разработан метод нормирования интенсивных показателей (НИП). Суть метода заключается в том, что вместо обычных интенсивных показателей используется НИП, представляя собой соотношение истинного показателя заболеваемости в конкретной группе наблюдения к

“нормирующему показателю” в целом по тому или иному региону. Нормированный интенсивный показатель рассчитывался по формуле: НИП=r/M, где НИП – нормированный интенсивный показатель; r – интенсивный показатель; M – “нормирующий показатель”. В качестве “нормирующего показателя” использовали фоновый показатель. Статистический анализ полученных цифровых данных производился при помощи пакета статистических программ “STATISTICA 6.0”. Электронная база данных исследования была создана с применением Microsoft Excel 2007.

Уровень статистической досто-

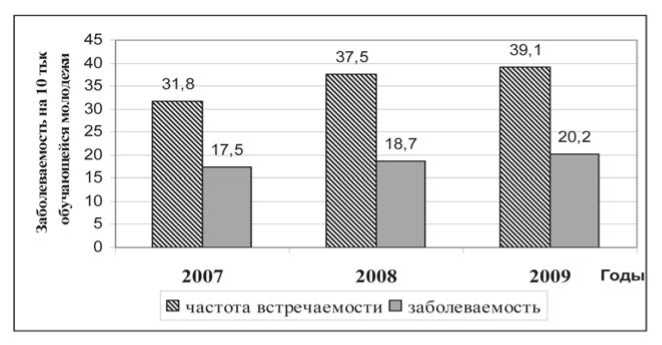

Рис. 1. Динамика частоты встречаемости и заболеваемости студентов с эндокринной патологией за 2007–2009 гг.

верности представлен количественными данными в виде M±m (среднее+стандартная ошибка среднего), качественными – в виде доли в выборочной совокупности. Достоверность различий между относительными показателями определялась путем расчета критерия Стьюдента. Статистически значимыми считали различия при р<0,05. Для определения наличия связей и изменения степени этой связи между признаками нами были применены методы: ранговой корреляции Пирсона и χ 2 – коэффициент соответствия. При парном сравнении применялись параметрический t-критерий Стьюдента для независимых выборок либо непараметрический U-критерий Манна–Уитни. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена рассчитывали при анализе порядковых признаков (r).

Рис. 2. Структура тиреоидной патологии среди студентов за период 2007–2009 гг.

Результаты и обсуждение

За исследуемый период времени с 2007 по 2009 гг. была изучена частота встречаемости и первичная заболеваемость эндокринной патологией среди студентов. Отмечена тенденция к увеличению уровня заболеваемости болезнями эндокринной системы среди студентов г. Томска, прикрепленных к МЛПМУ Межвузовская больница. Частота новых случаев болезней эндокринной системы составляла 17,5 на 10 тыс. обучающейся молодежи в 2007 г. и 20,2 – в 2009 г., т.е. за анализируемый период времени она увеличилась на 15,4% (рис. 1).

Общая заболеваемость эндокринной патологией в 2007 г. составляла 31,8 человек на 10 тыс. обучающейся молодежи и 39,1 студентов – в 2009 г., т.е. за анализируемый период она увеличилась на 23%. Абсолютный прирост частоты встречаемости болезней эндокринной системы за три года составил 7,3 на 10 тыс. обучающейся молодежи при темпе прироста 22,9%. Рост заболеваемости эндокринной патологией отражает ухудшение здоровья обучающейся молодежи, так как накопление случаев идет за счет роста первичной заболеваемости.

В структуре эндокринной патологии около половины заболеваний пришлось на заболевания щитовидной железы – 49,6%, частота встречаемости превышала все остальные виды патологии (р<0,05). Доли ожирения и са- харного диабета 1-го типа составили 31,8 и 12,8% соответственно, а на заболевания гипоталамо-гипофизарной системы приходилось 6,8%.

Результаты проведенного исследования показали, что в структуре тиреоидной патологии среди обучающейся молодежи преобладает диффузный нетоксический зоб – 23,8 на 10 тыс. студентов (40,3%); рисунок 2.

На втором месте по распространенности находился аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – 11,9 на 10 тыс. студентов (20,1%), узловой зоб составил 9,8 на 10 тыс. студентов (18,6%), затем гипотиреоз (7,3%) – субклинический (2,1 на 10 тыс. студентов) и манифестный (3,9 на 10 тыс. студентов). Группу студентов с синдромом гипотиреоза составили пациенты без увеличения ЩЖ, у которых в результате исследования исключен аутоиммунный тиреоидит. Диффузный токсический зоб в структуре тиреоидной патологии составил 4,3 на 10 тыс. студентов (8,1%). Послеоперационный гипотиреоз диагностирован в 1,9 случаев на 10 тыс. студентов (3,6%). У девушек заболевания ЩЖ разных нозологических форм встречались достоверно чаще, чем у юношей (14,5±5,05 против 2,1±0,7%, p=0,04).

На частоту возникновения патологии ЩЖ было изучено влияние таких факторов, как возраст 18–21 г.

(НИП=1,0), женский пол (НИП=0,87), наличие патологии ЩЖ у родственников лиц женского пола по материнской линии (НИП=0,81), курение (НИП=0,6). При этом курящих девушек было достоверно больше, чем юношей, в 4,3 раза ( χ 2=3,18, p=0,07). Фактором риска развития тиреоидной патологии является постоянное проживание в г. Томске (НИП=1,4), при увеличении длительности проживания риск развития тиреоидной патологии увеличивается.

По данным проведенного исследования, общая заболеваемость СД 1-го типа у обучающейся молодежи г. Томска составила 3,2 на 10 тыс. обучающейся молодежи в 2007 г. и 5,3 – на 10 тыс. студентов в 2009 г., т.е. за анализируемый период она увеличилась на 39,6%. Абсолютный прирост частоты встречаемости СД 1-го типа за три года составил 2,1 на 10 тыс. студентов, прикрепленных к МЛПМУ Межвузовская больница. Подавляющее большинство больных с СД 1-го типа составляли юноши - 62,4% (НИП=0,6), а девушки – 37,6% (НИП=0,4).

СД 1-го типа является важной медико-социальной проблемой, т.к. сопровождается высокой инвалидизацией и летальностью. CД 1-го типа протекает значимо активнее и тяжелее

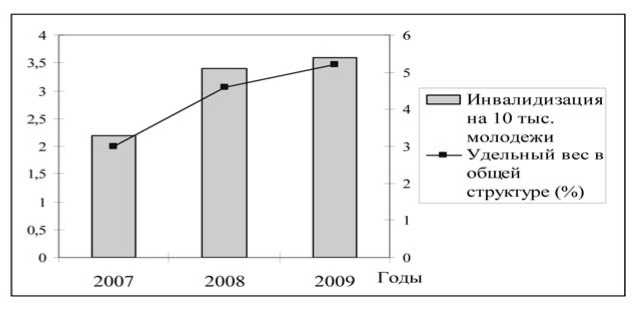

Рис. 3. Инвалидизация студентов г. Томска вследствие СД 1-го типа

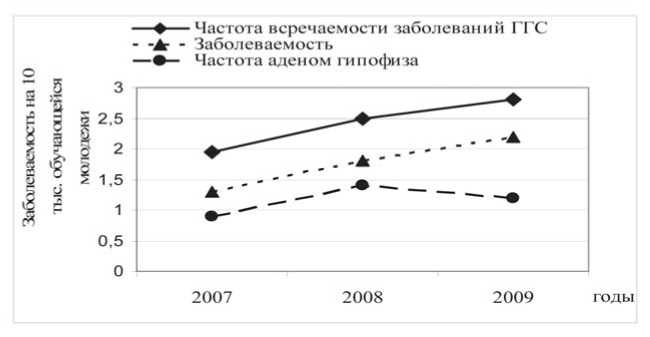

Рис. 4. Динамика показателей заболеваемости ГГС и частоты аденом гипофиза среди обучающейся молодежи г. Томска

более распространенных болезней эн докринной системы (заболевания ЩЖ, ожирение и др.), требуя постоянной заместительной гормональной терапии. На протяжении периода с 2007 по 2009 гг. удельный вес СД 1-го типа в структуре болезней эндокринной системы среди обучающейся молодежи г. Томска возрос с 3 до 5,2% (рис. 3). При этом отмечался рост инвалидизации студентов вследствие СД 1-го типа, т.е. за анализируемый период показатель инвалидизации увеличился на 39%. Причинами стойкой утраты трудоспособности в большинстве случаев являлись сосудистые осложнения различной степени тяжести.

Анализ полученных данных показал, что со стажем заболевания увеличивался средний уровень HbA1c. При длительности заболевания до 5 лет средний уровень HbA1c составил 7,4±0,4%, при стаже СД от 5 до 10 лет – 8,0±0,3%, более 10 лет – 8,7±0,4% (p<0,05). Уровень HbA1c 7,0% и более выявлен у 81,3% студентов, а доля HbA1c менее 7,0% составила 18,7%. При этом число студентов мужского пола преобладало над числом студентов женского пола (p<0,05). Получены достоверные данные о влиянии уровня HbA1c более 7,0% на риск развития осложнения диабета (НИП=0,86).

Доля ожирения у обучающейся молодежи г. Томска занимала 2-е место в структуре эндокринной патологии и составила 30,8%. Показатели общей заболеваемости ожирением у юношей за исследуемый период увеличи- лись на 19,4% (8,1 случаев на 10 тыс. населения), а первичной заболеваемости – на 12,5% и составили в 2009 г. 5,4 случаев на 10 тыс. студентов. Среди девушек показатели общей заболеваемости за аналогичный период увеличились на 50% (4,2 случаев на 10 тыс. населения), первичной заболеваемости – на 14,3%, составив в 2009 г. 3,2 случаев на 10 тыс. студентов.

По данным проведенного исследования, частота ожирения абдоминального типа составила 66,9%, равномерного – 31,2%, гиноидного – 1,9%. Установлено, что частота абдоминального типа ожирения достоверно выше в популяции юношей, чем девушек (43,5 против 23,3%; χ 2=0,47, p=0,49). Встречаемость равномерного типа ожирения среди юношей превышала данный показатель у девушек в 2 раза (23,4 против 7,9%; χ 2=2,07; p=0,15). Частота абдоминального и равномерного типов ожирения увеличивалась с возрастом.

По данным теста на толерантность к глюкозе нарушение гликемии натощак было выявлено у 30 (18,9%) больных с ожирением, у 10 (6,3%) диагностировали нарушенную толерантность к глюкозе. При этом нарушения углеводного обмена в 3 раза чаще отмечены у лиц с абдоминальным типом ожирения. Это свидетельствует о необходимости включения СТТГ с 75 г глюкозы в обследование студентов с ожирением при низких показателях глюкозы натощак.

Получены данные о влиянии на частоту возникновения ожирения таких факторов, как возраст 17–21 г. (НИП=1,1), мужской пол (НИП=0,7), гипоталамический синдром (НИП=0,8). В исследовании наследственность в группе девушек с ожирением достоверно отягощена в сравнении с юношами (51,1% и 48,5% соответственно, p < 0,001). Общими для всех групп студентов являются следующие факторы образа жизни, которые требуют большего внимания: нерациональность и несбалансированность питания, отсутствие четкого режима питания (НИП=1,14), курение (НИП=0,3; χ 2=0,3; p=0,05), нерегулярность и неполноценность занятий физкультурой и спортом (НИП=0,9), недостаточность обращения за медицинской помощью (НИП=0,7), невыполнение назначений врача в полном объеме (НИП=0,2).

В проведенной работе представлена оценка первичной и общей заболеваемости патологии гипоталамо-ги-пофизарной системы (ГГС). Частота встречаемости заболеваний ГГС составила 1,9 на 10 тыс. студентов в 2007 г. и 2,8 – в 2009 г., т.е. за 3 года увеличилась на 30,7%. Первичная заболеваемость патологией ГГС имела тенденцию к увеличению, т.е. в 2007 г. составила 1,3, а в 2009 г. – 2,2 на 10 тыс. обучающейся молодежи, т.е. за анализируемый период увеличилась на 40,9%.

За период 2007–2009 гг. было установлено, что из всех впервые выявленных заболеваний ГГС 64% составили аденомы гипофиза (рис. 4). Рост частоты аденом гипофиза в г. Томске можно объяснить внедрением высокотехнологичных методов обследования (МРТ и КТ), доступностью исследования широкого спектра гормонов и негативным влиянием экологических факторов на эндокринную систему человека.

Удельный вес несахарного диабета в структуре заболеваемости ГГС составил 11,8% (соотношение юношей и девушек – 1 : 1). На долю соматотропной недостаточности приходилось 5,9% обследованных студентов.

За период 2007–2009 гг. наиболее часто выявлялись пролактиномы – 41,2% (3,02 на 10 тыс. обучающейся молодежи). На втором месте по частоте встречаемости в наблюдаемой группе больных находились гиперпролактинемии неопухолевого генеза – 32,4% (2,4 на 10 тыс. студентов), третье место соответствовало гормональнонеактивным аденомам гипофиза – 8,8% (0,6 на 10 тыс. обследованных). Получены данные о влиянии на частоту возникновения патологии ГГС таких факторов, как возраст 19–22 года (НИП=0,6), женский пол (НИП=0,7), наличие онокопатологии у родственников по линии отца (НИП=0,12).

Выводы

-

1. За период с 2007 по 2009 гг. среди студентов высших и профессиональных учебных заведений г. Томска отмечен рост частоты встречаемости эндокринной патологии на 23%, первичной заболеваемости эндокринной системы – на 15,4%.

-

2. Среди обследованных студентов заболевания щитовидной железы встречались в 49,6% случаев: у 40,3% диагностирован диффузный нетоксический зоб, у 20% – аутоиммунный тиреоидит, у 18,6% – узловой зоб, у

-

8,1 % – диффузный токсический зоб. В структуре патологии щитовидной железы по данным УЗИ преобладали диффузные изменения (45%), узловые образования – в 24%, диффузно-очаговые изменения – в 17% случаев.

-

-

3. Ведущими факторами риска в формировании тиреоидной патологии являлись постоянное проживание в г. Томске (НИП=1,4), наличие патологии ЩЖ у родственников – лиц женского пола по материнской линии (НИП=0,81), курение (НИП=0,6).

-

4. Удельный вес ожирения составил 31,8%. В прогрессировании ожирения преобладало влияние нерационального питания (НИП=1,14) и развитие гипоталамического синдрома (НИП=0,8).

-

5. Сахарный диабет 1-го типа встречался в 12,8% случаев, преимущественно у лиц мужского пола (НИП=0,6), на риск развития осложнений диабета (НИП=0,86) оказывал влияние уровень HbA1c более 7,0%.

-

6. В 6,8% случаев диагностированы заболевания гипота-ламо-гипофизарной системы, чаще у лиц женского пола (НИП=0,7) и в возрасте 19–22 года (НИП=0,6).

-

7. Результаты проведения комплексного исследования состояния здоровья и заболеваемости студенческой молодежи с патологией эндокринной системы г. Томска могут служить информационной базой и основой планирования и организации программ оздоровления для студентов.

Список литературы Заболеваемость эндокринной патологией среди студенческой молодежи Томска по данным обращаемости

- Болотская Л.Л., Сунцов Ю.И., Казаков И.В. и др. Эффективность применения аналогов инсулина у пациентов молодого возраста с дебютом СД 1-го типа в период пубертата//Сах. диабет. -2009. -№ 3 (44). -С. 49-52.

- Глыбочко П.В., Бугаева И.О., Еругина М.В. Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи//Саратовский научно-медицинский журнал, 2009. -Т. 5. -№ 1. -С. 9-11

- Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Ожирение: этиология, патогенез, клинические аспекты. -М.: Мед. информ. агентство, 2004. -456 с.

- Исютина-Федоткова Т.С. Социально-гигиенические проблемы здоровья студентов: исторический аспект и современное состояние//Мед. журн. -2008. -№ 4. -С. 52-57.

- Колесникова Н.Ю. Научное обоснование организации медико-профилактической помощи студентам в современных условиях: автореф. дис. … канд. мед. наук. -СПб., 2009. -20 с.

- Кузьмин С.А., Боев В.М., Быстрых В.В. и др. Особенности показателей здоровья подростков Оренбургской области//Вестн. ОГУ. -2005. -№ 11. -С. 107-110. -(Прил. "Здоровьесберегающие подходы в образовании").

- Малютина М.В. Студенчество как объект педагогического исследования//Вестн. ОГУ. -2002. -№ 5. -С. 51-53. -(Прил. "Здоровьесберегающие технологии в образовании").

- Мустафина С.В. Структурно функциональные нарушения щитовидной железы и компоненты метаболического синдрома в Сибири: клинико популяционное исследование: автореф. дис. … канд. мед. наук. -Новосибирск, 2009. -26 с.

- Науменко О.А. Опыт внедрения программы "Образование и здоровье" в Оренбургском государственном университете//Вестн. ОГУ. -2005. -№ 11. -С. 16-19. -(Прил. "Здоровьесберегающие технологии в образовании").

- Николаев А.Г. Социально гигиенический анализ образа жизни подростков 15-17 лет//Здоровье и образование в XXI веке: тез. докл. V междунар. науч. практич. конф. -М.: Изд-во РУДН, 2004. -С. 273-274.

- Поздеева Т.В. Научное обоснование концепции организованной модели формирования здоровьесберегающего поведения студенческой молодежи: автореф. дис. … док. мед. наук. -М., 2008. -46 с.

- Чубенко С.В. Репродуктивное поведение и репродуктивные установки подростков и молодежи в современном обществе//Гражданская лига Томской области "Взаимодействие власти, бизнеза и общества в укреплении института семьи". -Томск, 2008. -С. 109-114.

- Dietz W. Overweight in childhood and adolescence//N. Engl. J. Med. -2004. -Vol. 350, No. 9. -P. 855-857.

- Utiger R. Iodine nutrition -more is better//N. Engl. J. Med. -2006. -Vol. 354, No. 26. -P. 2819-2821.

- Wild S., Roglic G., Green A. et al. Global prevalence of diabetes estimates for the year 2000 and projection for 2030//Diabetes care. -2004. -Vol. 27. -P. 115-128.