Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в ряде субъектов уральского федерального округа с прогнозной оценкой эпидемической ситуации на краткосрочный период

Автор: Мищенко В.А., Ладыгин О.В., Быков И.П., Захарова Ю.А., Сергеев А.Г., Кшнясев И.А.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Анализ риска здоровью в эпидемиологии

Статья в выпуске: 1 (25), 2019 года.

Бесплатный доступ

Экстраполяционное прогнозирование эпидемического проявления клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) на эндемичных территориях на основании анализа временных рядов заболеваемости является перспективным подходом в прогнозных медико-экологических и эпидемиологических исследованиях. Исследована многолетняя динамика числа людей, пострадавших от присасывания иксодовых клещей, и заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) в четырех субъектах Уральского федерального округа (УФО) за период с 2007 по 2017 г. В качестве математической модели использовали сумму гармонических функций, параметры которых находили с помощью процедуры нелинейного оценивания Левенберга - Маркварта. Гибкость метода позволяет использовать как общие для регионов значения параметров гармонического колебания, так и оценивать интересующие межрегиональные контрасты (среднемноголетние значения и прочие параметры колебаний). Для оценки динамики количества пострадавших от укусов клещей и заболеваемости КВЭ в субъектах УФО за период наблюдения и прогнозирования развития эпидемиологической ситуации на ближайшие годы было построено несколько моделей гармонической регрессии с различным числом оцениваемых параметров...

Клещевой вирусный энцефалит, заболеваемость, количество пострадавших, моделирование, прогнозирование, селекция моделей, циклические колебания, параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/142220691

IDR: 142220691 | УДК: 616.99: | DOI: 10.21668/health.risk/2019.1.07

Текст научной статьи Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в ряде субъектов уральского федерального округа с прогнозной оценкой эпидемической ситуации на краткосрочный период

Со времени открытия клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в 1937 г. до настоящего времени произошли существенные изменения в эпидемиологии данной инфекции, связанные, в первую очередь, с формированием антропургических очагов вокруг городов, расположенных на эндемичных территориях [1, 2]. Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области относят к числу промышленно развитых регионов России с относительно высоким уровнем жизни населения. Эти области, за исключением Курганской, являются высокоурбанизированными регионами, удельный вес городского населения в них составляет 82, 87, 80 и 62 % соответственно. Так, численность населения Свердловской области составляет 4,4 млн человек при плотности 22,6 чел./км2. В Челябинской области проживают 3,5 млн человек при плотности 40,4 чел./км2. Численность населения Тюменской области (без автономных округов) составляет 1,45 млн человек, плотность – 8,2 чел./км2, Курганской – 0,85 млн человек и 11,95 чел./км2. Перечисленные области являются природными и антропургическими очагами инфекций, переносимых клещами [3–6].

Эндемичными по КВЭ являются территории Свердловской, Челябинской, Тюменской областей. В Курганской области из 26 административных территорий эндемичными являются 19 [7]. Несмотря на меры специфической и неспецифической профилактики, проводимые местными органами здравоохранения и Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация по КВЭ на эндемичных территориях остается сложной [8, 9].

Известно, что уровень заболеваемости населения КВЭ на эндемичных территориях находится в прямой зависимости от активности иксодовых клещей в весенне-летний период. Существует закономерная связь между обращаемостью по поводу присасывания клещей и заболеваемостью [10]. Во время ежегодных подъемов заболеваемости КВЭ в весенне-летний период значительную часть больных составляют лица, не имеющие прививочного анамнеза или не получившие полного курса вакцинации. Подъемы и спады заболеваемости на эндемичных территориях носят циклический характер. В основе такой цикличности лежат биологические (периодические изменения численности естественных прокормителей клещей) и погодно-климатические (температура и влажность воздуха в период активности клещей) факторы [11].

За счет прироста городского населения произошло значительное увеличение групп риска и, как следствие, рост заболеваемости КВЭ. Это потребовало изменения тактики вакцинации, а именно перехода на территории УФО от иммунизации профессиональных групп риска к массовой вакцинации населения. В результате – в последние 10 лет удалось существенно, в 4 раза, снизить заболеваемость КВЭ по сравнению со среднемноголетним уровнем [12, 13].

В период с 1956 по 1999 г. наблюдалось чередование подъемов и спадов заболеваемости с интервалом в 3–4 года. С 1999 г. в условиях массовой иммунизации против КВЭ в регионе отмечалось изменение динамики показателей заболеваемости [12, 14].

Цель исследования – описать динамику заболеваемости и числа пострадавших от присасывания клещей в Челябинской, Тюменской, Курганской и Свердловской областях за одиннадцатилетний период (2007–2017 гг.) и на основе математического моделирования составить прогноз развития эпидемической ситуации на краткосрочный период.

Материалы и методы. Изучение многолетней динамики заболеваемости КВЭ в УФО проведено на основании формы № 2 государственной статистической отчетности «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора. Данные о пострадавших от укусов клещей в УФО получены из материалов ежегодных Государственных докладов Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Данные по заболеваемости КВЭ и числу пострадавших от укусов клещей логарифмировали для преобразования в аддитивную шкалу и стабилизации дисперсии. В качестве математической модели использовали сумму гармонических функций:

y = Σ [ b i + a i cos (ω t + φ)], (1)

параметры которых (среднее, амплитуда, циклическая частота, начальная фаза) находили с помощью процедуры нелинейного оценивания Левенберга – Маркварта в ПСП Statistica 12.0 (StatSoft). Гибкость метода позволяет как использовать общие для регионов значения параметров гармонического колебания, так и оценивать интересующие межрегиональные контрасты, например, в среднемноголетних значениях (Δ = bi – b j ), в амплитудах (Δ = ai – a j ) и прочих параметрах колебаний. Регионы УФО кодировались с помощью фиктивных переменных – бинарных маркеров (0 или 1); не включаемый в список предикторов регион задает референтный (базовый) уровень ( b 0 ), относительно которого оцениваются контрасты для прочих. Игнорирование региональных маркеров задает редуцированную модель с общей оценкой параметров.

Для сравнения и ранжирования моделей использовали информационный критерий Акаике (Akaike information criterion – AIC), определяющий оптимальность как компромисс между точностью и сложностью модели [15]. Меньшей величине AIC соответствует и статистически более адекватная модель. Сравнение моделей выполнено на основе состоятельного критерия Акаике , рассчитанного по формуле

CAIC = m ln (RSS/m) + k [1 + ln (m)], (2) где m – число наблюдений, RSS – остаточная сумма квадратов – мера изменчивости, не воспроизводимая моделью, k – число параметров. Таким образом, первое слагаемое формулы служит мерой точности, а второе – сложности (числа параметров) модели. Данная модификация, в сравнении с AIC, назначает более жесткий «штраф» за дополнительные параметры [16–18].

«Вес» (относительное правдоподобие) каждой модели, рассчитанный по формуле wi = exp (–0,5∆CAICi) / Σexp (–0,5∆CAICi), (3)

использовали для ранжирования и сравнения конкурирующих моделей. Представленный «вес» w i интерпретировали как вероятности того, что i -я модель является лучшей, чем любая другая, при множестве прочих моделей-претендентов. Если «вес» отличается менее чем на 10 % от w max, считали, что эти модели идентичны по качеству наилучшей [15].

Для оценки динамики количества пострадавших от укусов клещей в субъектах УФО за период наблюдения и прогнозирования развития эпидемиологической ситуации на ближайшие пять лет было построено несколько моделей гармонической регрессии с различным числом оцениваемых параметров.

В качестве референтного (базового) уровня ( b 0 ) было выбрано значение для Курганской области – десятичного логарифма числа пострадавших от укусов клещей или среднемноголетний уровень (СМУ) заболеваемости, так как в Курганской области зарегистрировано наименьшее количество пострадавших от укусов клещей из рассматриваемых субъектов и самая высокая заболеваемость КВЭ.

Исследовали две интересующие (рабочие) модели. В первую включали бинарные (0 или 1) пре- дикторы – маркеры для регионов УФО (Свердловской, Челябинской и Тюменской областей), для b0 (базовый уровень – Курганская область) и амплитуды колебаний. Во второй модели использовали общее значение амплитуды для всех четырех субъектов. Значения циклической частоты и начальной фазы предполагались общими. Третья – «нулевая» модель – включала только свободный член (общий СМУ для всех регионов). Наиболее адекватной эмпирическим данным признана модель № 2 (табл. 1), поскольку для нее характерно наименьшее значение CAIC или наибольший «вес» (w = 0,989). Таким образом, с высоким уровнем статистической поддержки можно заключить, что многолетние колебания числа пострадавших от нападения иксодовых клещей изменяются синфазно в УФО.

Модель для оценки заболеваемости КВЭ состояла из двух частей. Первая отражала заболеваемость и ее изменение в регионах, вторая – в целом по РФ.

В качестве базового уровня поочередно выбирали четыре области УФО. Сравнивали три модели. В первой модели использовали маркерные переменные как для СМУ, так и для амплитуды колебаний для субъектов УФО и РФ.

Вторая модель содержала: маркеры для регионов УФО, общую оценку амплитуды для всех четырех субъектов УрФО и амплитуду для заболеваемости по РФ; третья модель – общую амплитуду для трех областей (Свердловской, Челябинской и Тюменской), специфические – для Курганской области и для РФ в целом. Четвертую модель, включающую только свободный член, использовали для сравнения и оценки качества прогнозов.

Таблица 1

|

Коэффициенты и предикторы |

K \ |

CAIC |

∆ CAIC t |

wi |

|

y = b 0 + b 1 С + b 2 Ч + b 3 Т + ( A 0 + A 1 С + A 2 Ч + A 3 Т ) cos (ω 0 t + φ 0 ); R 2 = 0,94, R = 0,97 |

||||

|

b 0 – свободный член (базовый уровень)* b 1 – контраст в СМУ b 0 и С b 2 – контраст в СМУ b 0 и Ч b 3 – контраст в СМУ b 0 и Т A 0 – амплитуда для базового уровня A 01 – разница в амплитудах b 0 и С A 02 – разница в амплитудах b 0 и Ч A 03 – разница в амплитудах b 0 и Т ω0 – циклическая частота для модели субъекта |

10 |

–172,30 |

9,06 |

0,011 |

|

y = b 0 + b 1С + b 2Ч + b 3Т + A 0cos (ω0 t + φ0); R 2 = 0,93, R = 0,96 |

||||

|

b 0, b 1, b 2, b 3, ω0, φ0 – см. выше A 0 – общая амплитуда для К, С, Ч и Т |

7 |

–181,36 |

0 |

0,989 |

|

y = b 0 |

||||

|

b 0 (нулевая гипотеза – H 0) |

1 |

130,22 |

311,58 |

2,17·10–68 |

П р и м е ч а н и е : CAIC – состоятельный критерий Акаике; ∆ CAIC – разности критерия CAIC ; wi – относительное правдоподобие («вес»); k – число параметров; * – в данной модели в качестве базового уровня ( b 0) рассматривается среднее значение логарифма числа пострадавших от укусов клещей в Курганской области (К); С, Ч, Т – маркеры Свердловской, Челябинской, Тюменской областей соответственно.

Таблица 2

Модели гармонических колебаний для описания динамики заболеваемости ( у ) КВЭ (на 100 тысяч населения) за 2007–2017 гг. в субъектах УФО

|

Коэффициенты и предикторы |

k \ |

CAIC |

∆ CAIC 1 |

w i |

|

y = b 0 + { x p РФ} + ( b 1 S 1 + b 2 S 2 + b 3 S 3 + ( A 0 + A 01 S 1 + A 02 S 2 + A 03 S 3 ) cos (ω 0 t + φ 0 )) [ x p = 0] + ( A 1 ·cos (ω 1 t + φ 1 )) [ x p = 1]; R 2 = 0,78, R = 0,88 |

||||

|

b 0 – свободный член (базовый уровень) xp – контраст в СМУ РФ и b 0 b 1 – контраст в СМУ b 0 и S 1 b 2 – контраст в СМУ b 0 и S 2 b 3 – контраст в СМУ b 0 и S 3 A 0 – амплитуда для базового уровня A 01 – разница в амплитудах b 0 и S 1 A 02 – разница в амплитудах b 0 и S 2 A 03 – разница в амплитудах b 0 и S 3 ω0 – циклическая частота для модели субъекта ( S ) A 1 – амплитуда для модели РФ ω1 – циклическая частота для модели РФ |

14 |

124,62 |

6,74 |

0,03 |

|

y = b 0 + { xp РФ} + ( b 1 S 1 + b 2 S 2 + b 3 S 3 + A 0·cos (ω0 t + φ0)) [ xp =0] + ( A 1·cos (ω1 t + φ1)) [ xp =1]; R 2 = 0,62, R = 0,79 |

||||

|

b 0, xp , b 1, b 2, b 3, ω0, A 1, ω1 – см. выше; A 0 – общая амплитуда для b 0, S 1, S 2, S 3 |

11 |

139,97 |

22,00 |

1,62·10–5 |

|

y = b 0 + { x p РФ} + ( b 1 S 1 + b 2 S 2 + b 3 S 3 + ( A КО + A СР S СР ) cos (ω 0 t + φ 0 )) [ x p =0] + ( A 1 ·cos (ω 1 t + φ 1 )) [ x p =1]; R 2 = 0,77, R = 0,88 |

||||

|

b 0, xp , b 1, b 2, b 3, ω0, A 1, ω1 – см. выше; A КО – амплитуда для Курганской области; A СР – разница в амплитудах S KО и S СР (среднее по трем субъектам) |

12 |

117,88 |

0 |

0,96 |

|

y = b 0 |

||||

|

b 0 (нулевая гипотеза – H 0) |

1 \ |

195,94 |

78,06 |

1,08·10–17 |

Примечание: CAIC – состоятельный критерий Акаике; ∆ CAIC – разности критерия CAIC ; wi – относительное правдоподобие («вес»); k – число параметров; { xp РФ} – слагаемое в уравнениях для учета разницы между СМУ в РФ и субъектах; xp = 0 – часть модели для описания заболеваемости в субъектах; xp = 1 – часть модели для описания заболеваемости в РФ; b 0 – свободный член или базовый уровень, соответствующий СМУ заболеваемости в выбранном субъекте; S 1–3 – маркеры регионов УФО.

Модели гармонических колебаний для описания динамики числа пострадавших от укусов клещей ( y = log10 ( N )) за 2007–2017 гг. в субъектах УФО

Данный алгоритм был использован и при оценке заболеваемости КВЭ за период 2007–2017 гг. (табл. 2).

Модель № 3 была принята нами как основа для интерпретации результатов моделирования заболеваемости КВЭ, поскольку для нее было характерно наименьшее значение состоятельного критерия Акаике и самый большой «вес» среди моделей-претендентов ( w = 0,96).

Результаты и их обсуждение. За период 2007–2017 гг. в Свердловской области от присасывания клещей пострадало 371 423 жителя, зарегистрировано 1743 случая КВЭ, СМУ заболеваемости за 11 лет составил 3,81 на 100 тысяч населения. В Челябинской области атакам клещей подверглось 215 904 жителя, зарегистрировано 1078 случаев заболевания (2,98 0/0000). В Тюменской области (данные без учета ХМАО и ЯНАО) было зарегистрировано 148 189 человек, пострадавших от присасывания клещей (5,92 на 100 тысяч). Показатель заболеваемости в Курганской области, где было зарегистрировано 54 906 пострадавших, был самым высоким и составил 7,82 0/ 0000 .

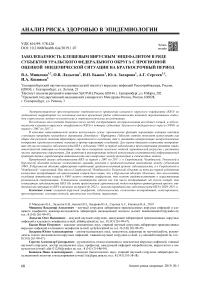

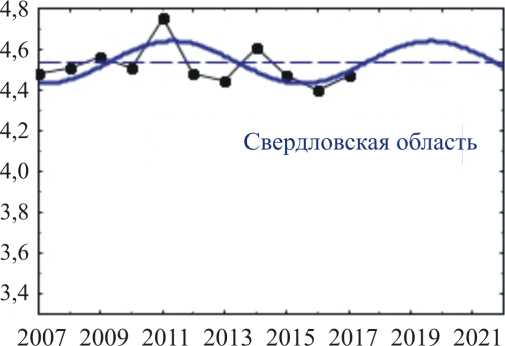

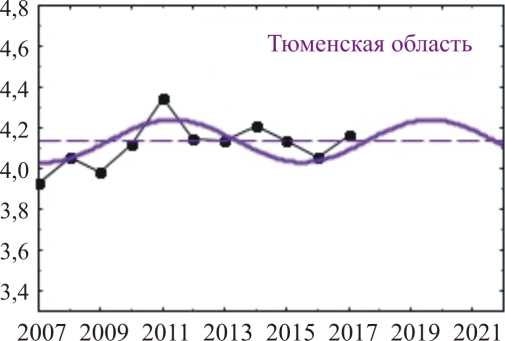

Коэффициент детерминации R2 (см. табл. 1) для модели динамики количества пострадавших от укусов клещей составил 93 %, что свидетельствует о высоком качестве выбранной для интерпретации модели. Наибольшее количество пострадавших за 11 лет было характерно для Свердловской области – 34 674 человека с попаданием в 95%-ный интервал от 30 200 до 39 811. В Курганской области отмечено наименьшее число нападений в период 2007–2017 гг. Ранжирование изучаемых областей УФО по мере уменьшения количества пострадавших показало следующие приоритеты: Свердловская – Челябинская – Тюменская – Курганская (табл. 3, рис. 1).

В ходе математического моделирования числа пострадавших от укусов клещей установлена цикличность эпидемического процесса с квазипериодом 8–8,5 г. (средний T = 2π/ω = 8,3 г.), с доверительным интервалом от 6,98 до 10,30 г. С помощью построенной модели было установлено наличие амплитуды колебаний ( p < 0,0001).

Для всех четырех областей УФО наибольшее число пострадавших наблюдалось в 2011 г. Рост составил до 26 % от среднего уровня пострадавших за 11 лет с доверительным интервалом 15–41 %. Наличие квазипериода и амплитуды позволило сделать вывод о существовании циклической динамики числа пострадавших от укусов клещей, вероятнее всего, связанной с динамикой популяций иксодовых клещей и мелких млекопитающих.

Таблица 3

Параметры (θ), их стандартные ошибки ( SE ) и доверительные интервалы (confidence interval – CI ) для «лучшей» модели (см. табл. 1) логарифма числа пострадавших от присасывания клещей

|

Параметр |

θ |

SE (θ) |

p -знач. |

95 % CI |

θ® |

95 % CI ® |

||

|

b 0 (СМУ Курганская обл.) |

3,69 |

0,03 |

< 0,0001 |

3,63 |

3,75 |

4898 |

4266 |

5623 |

|

b 1 (Свердловская обл.) |

0,85 |

0,04 |

< 0,0001 |

0,75 |

0,93 |

34 674 (+29 776) |

30 200 |

39 811 |

|

b 2 (Челябинская обл.) |

0,61 |

0,04 |

< 0,0001 |

0,53 |

0,70 |

19 953 (+15055) |

17 378 |

22 909 |

|

b 3 (Тюменская обл.) |

0,45 |

0,04 |

< 0,0001 |

0,36 |

0,53 |

13 804 (+8906) |

12 023 |

15 488 |

|

Общая амплитуда колебания (С, Ч, Т и К) |

0,10 |

0,02 |

< 0,0001 |

0,06 |

0,15 |

~ 26 % |

~ 15 % |

~ 41 % |

|

Циклическая частота (ω0) колебания для модели субъектов |

–0,76 |

0,07 |

< 0,0001 |

–0,90 |

–0,61 |

– |

– |

– |

Примечание: b 0 – свободный член (базовый уровень) – среднее значение логарифма числа пострадавших от укусов клещей в Курганской области; С, Ч, Т, К – маркеры Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей соответственно; b 1–3 – контрасты каждого субъекта УФО и Курганской области; ® – данные приведены в исходную шкалу (число лиц, пострадавших от укусов клещей) путем потенцирования логарифмированных значений: 10 ( у ) = x – «антилогарифм».

Log10 (кол-во пострадавших) = = 3,69 + 0,10-cos (-0,76(х - 2007) - 9,29)

Log10 (кол-во пострадавших) = = 4,54 + 0,10-cos (-0,76(х - 2007) - 9,29)

Год

Log10 (кол-во пострадавших) = = 4,30 + 0,10-cos (-0,76(х - 2007) - 9,29)

Год

Log10 (кол-во пострадавших) = = 4,14 + 0,10-cos (-0,76(х - 2007) - 9,29)

Год Год е''е/*>* Наблюдаемые значения

----Среднее количество пострадавших от присасывания клещей в субъектах за 11 лет

*^^ Значения логарифма числа пострадавших, предсказанные моделями гармонических колебаний

Рис. 1. Динамика количества пострадавших от укусов клещей за 2007–2017 гг. в четырех субъектах УФО и прогноз до 2022 г.

Существенное влияние эколого-географических факторов на заболеваемость КВЭ в изучаемых субъектах УФО определялось показателем коэффициента R 2 для этой модели, который составил 77 %.

Показаны статистически значимые различия по СМУ заболеваемости в четырех субъектах УФО в сравнении со СМУ по РФ (табл. 4). Так,

СМУ заболеваемости в изучаемых субъектах (за исключением Челябинской области) значимо отличались от среднероссийского показателя за 11 лет. При этом наибольшие отклонения от СМУ по РФ установлены в Курганской и Тюменской областях (разница в показателях составила 6,03 и 4,13 0/ 0000 ).

Таблица 4

Параметры (θ), их стандартные ошибки ( SE ) и доверительные интервалы (confidence interval – CI ) для лучшей модели (см. табл. 2) гармонических колебаний заболеваемости КВЭ

|

Параметр |

θ |

SE (θ) |

p -значение |

95 % CI (ДИ) |

|

|

1) b 0 (СМУ Курганская обл.) |

7,82 |

0,59 |

< 0,0001 |

6,63 |

9,01 |

|

x p (РФ) |

– 6,03 |

0,99 |

< 0,0001 |

– 8,02 |

– 4,05 |

|

b 1 (Свердловская обл.) |

– 4,01 |

0,82 |

< 0,0001 |

– 5,67 |

– 2,36 |

|

b 2 (Челябинская обл.) |

– 4,84 |

0,82 |

< 0,0001 |

– 6,50 |

– 3,19 |

|

b 3 (Тюменская обл.) |

– 1,90 |

0,82 |

0,03 |

– 3,56 |

– 0,25 |

|

Амплитуда (К) |

6,55 |

0,84 |

< 0,0001 |

4,85 |

8,25 |

|

Контраст в амплитудах [К] – [С, Ч, К] |

– 4,99 |

0,96 |

< 0,0001 |

– 6,93 |

– 3,05 |

|

2) b 0 (СМУ Свердловская обл.) |

3,81 |

0,58 |

< 0,0001 |

2,64 |

4,97 |

|

x p (РФ) |

– 2,02 |

0,98 |

0,05 |

– 3,99 |

– 0,04 |

|

b 1 (Челябинская обл.) |

– 0,83 |

0,82 |

0,32 |

– 2,47 |

0,82 |

|

b 2 (Тюменская обл.) |

2,11 |

0,82 |

0,01 |

0,47 |

3,76 |

|

b 3 (Курганская обл.) |

4,01 |

0,82 |

< 0,0001 |

2,36 |

5,67 |

|

3) b 0 (СМУ Челябинская обл.) |

2,98 |

0,58 |

< 0,0001 |

1,81 |

4,14 |

|

x p (РФ) |

– 1,19 |

0,97 |

0,23 |

– 3,16 |

0,77 |

|

b 1 (Свердловская обл.) |

0,83 |

0,82 |

0,32 |

– 0,82 |

2,47 |

|

b 2 (Тюменская обл.) |

2,94 |

0,82 |

0,001 |

1,29 |

4,58 |

|

b 3 (Курганская обл.) |

4,84 |

0,82 |

< 0,0001 |

3,19 |

6,50 |

|

4) b 0 (СМУ Тюменская обл.) |

5,92 |

0,58 |

< 0,0001 |

4,75 |

7,08 |

|

x p (РФ) |

– 4,13 |

0,98 |

0,0001 |

– 6,10 |

–2,16 |

|

b 1 (Свердловская обл.) |

– 2,11 |

0,82 |

0,01 |

– 3,76 |

– 0,47 |

|

b 2 (Челябинская обл.) |

– 2,94 |

0,82 |

0,001 |

– 4,58 |

– 1,29 |

|

b 3 (Курганская обл.) |

1,90 |

0,82 |

0,03 |

0,25 |

3,56 |

|

Общая амплитуда колебания для С, Ч, Т |

1,57 |

0,48 |

0,002 |

0,60 |

2,53 |

|

Амплитуда колебания для К |

– 4,99 |

0,96 |

< 0,0001 |

– 6,93 |

– 3,05 |

|

Циклическая частота (ω0) колебания для моделей субъектов |

0,59 |

0,04 |

< 0,0001 |

0,51 |

0,66 |

|

5) Амплитуда колебания для РФ |

0,55 |

0,78 |

0,49 |

– 1,03 |

2,13 |

|

Циклическая частота (ω1) колебания для модели РФ |

0,44 |

0,75 |

0,56 |

– 1,08 |

1,96 |

П р и м е ч а н и е : b 0 – свободный член (базовый уровень) – среднее значение показателя заболеваемости КВЭ в выбранном (референтном) регионе; С, Ч, Т, К – маркеры Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей соответственно; xp – контраст РФ и базового уровня; b 1–3 – контрасты каждого субъекта УФО и базового уровня.

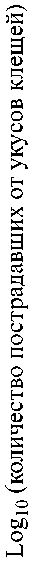

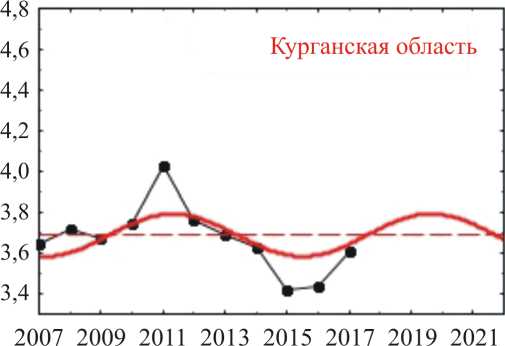

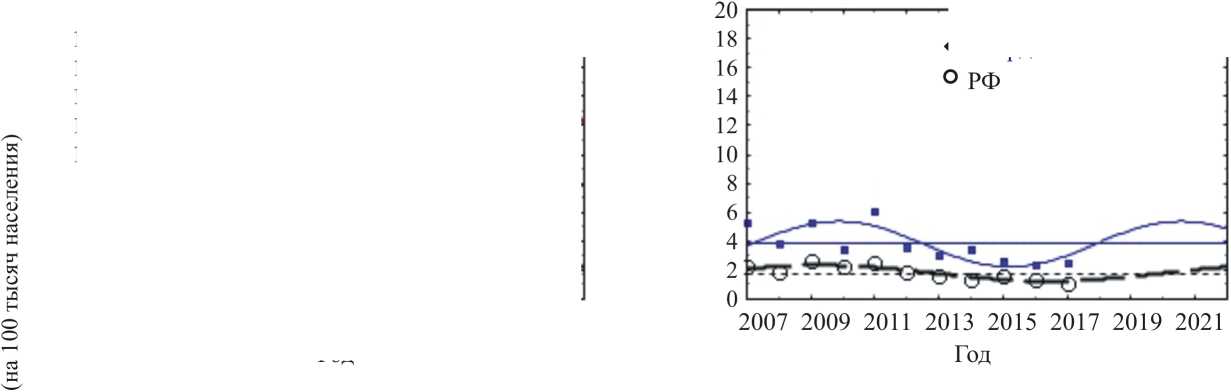

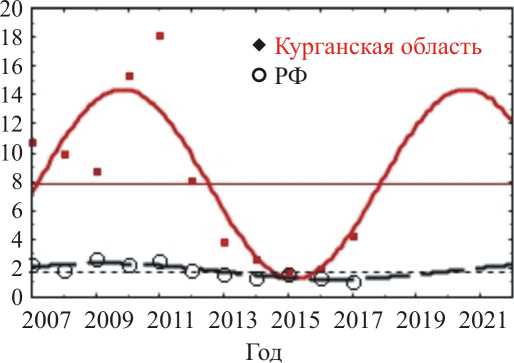

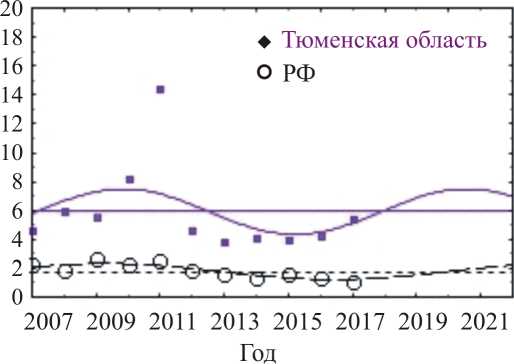

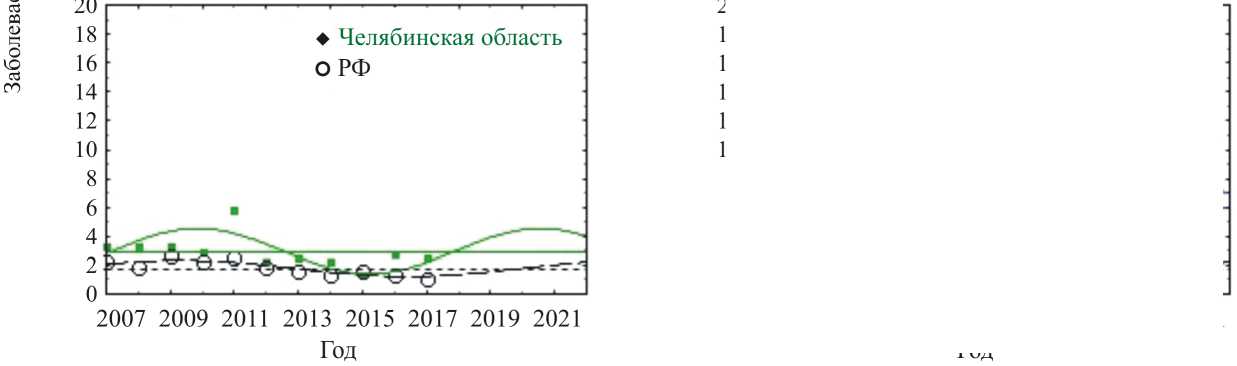

В Курганской области установлен самый высокий СМУ заболеваемости – 7,82 ( CI : 6,63–9,01 0/ 0000 ), вероятнее всего, обусловленный скачком показателей в период 2007–2012 гг. с пиком в 2011 г. Ранжирование регионов по заболеваемости от большего к меньшему (Курганская – Тюменская – Свердловская – Челябинская) представлено в табл. 5, рис. 2.

Стоит отметить отсутствие статистически значимых различий ( p = 0,32) по СМУ заболеваемости между Свердловской и Челябинской областями, что требует дополнительных исследований.

Использование статистических моделей позволило выявить циклические изменения в показателях заболеваемости КВЭ во всех четырех субъектах УФО с квазипериодом 10–11 лет (средний T = 2π/ω = 10,6 г.) и доверительным интервалом от 9,52 до 12,31.

Хорошо известно, что в природе существуют циклические колебания погоды, связанные с цикличностью активности Солнца, большой цикл которого также длится 11 лет [19]. По данным литературы, в предыдущий период времени максимум заболеваемости КВЭ наблюдался в 1996 и 1999 г. во всех климатических подзонах УФО [19].

Вместе с тем в Курганской области наблюдался самый высокий среднемноголетний уровень заболеваемости и наибольшая амплитуда колебаний (рис. 2). Это можно объяснить всплеском заболеваемости в период с 2007 по 2012 г. Для Курганской области, как и в остальных случаях, пик заболеваемости пришелся на 2010–2011 гг. В этот период уровень заболеваемости превысил СМУ на 6,55 0/0000 ( CI : 4,85–8,25; p < 0,0001). По результатам статистического моделирования для Свердловской, Челябинской и Тюменской областей характерна общая амплитуда колебаний заболеваемости КВЭ – превышение СМУ в этих регионах (пик) составило 1,57 0/ 0000 ( CI : 0,60–2,53; p = 0,002).

Проведенный анализ заболеваемости КВЭ за период с 2007 по 2017 г. в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях показал значимые различия между субъектами УФО. В Курганской области зафиксирован наибольший среднемноголетний уровень заболеваемости, а в Свердловской и Челябинской – наименьший. При этом в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях за тот же период наблюдения количество пострадавших от присасывания клещей было выше, чем в Курганской области.

♦ Свердловская область

Заболеваемость (СО) = 3,81 + l,57-cos(0,59(x- 2007) - 7,95)

Заболеваемость (РФ) = 1,79 - 0,55 cos(-0,44(x - 2007) + 1,02)

Заболеваемость (КО) = 7,82 + 6,55-cos(0,59(x- 2007) - 1,67)

Заболеваемость (РФ) = 1,79 - 0,55-cos(0,44(.x - 2007) - 1,02)

Заболеваемость (ТО) = 5,92 + l,57-cos(0,59(.x - 2007) - 14,23)

Заболеваемость (РФ) = 1,79 - 0,55 cos(0,44(x - 2007) - 4,16)

Заболеваемость (ЧО) = 2,98 + l,56-cos(0,59(x - 2007) - 7,95)

Заболеваемость (РФ) = 1,79 - 0,55-cos(-0,44(.x - 2007) - 2,13)

, О Наблюдаемые значения

-- СМУ заболеваемости в субъектах УФО

--- СМУ заболеваемости в РФ

Значения, предсказанные моделями гармонических колебаний

Рис. 2. Динамика заболеваемости КВЭ (на 100 тысяч населения) за 2007–2017 гг. в четырех УФО и прогноз до 2022 г.

Меньшее количество пострадавших в Курганской области относительно остальных изучаемых регионов, скорее всего, можно объяснить низкой численностью населения, так как существует прямая зависимость между количеством населения в регионе и обращаемостью с укусами клещей. Крайне высокая заболеваемость КВЭ в Курганской области среди всех регионов, вероятно, обусловлена как природными, так и социальными факторами: наличием нескольких видов клещей-переносчиков (не только рода Ixodes , но и Dermacentor ) и их высокой вирусофорностью, недостаточностью мер по специфической и неспецифической профилактике КВЭ.

Ближнесрочный прогноз заболеваемости КВЭ и обращаемости по причине присасывания клеща, полученный на основе статистической модели, по нашему мнению, не является безусловным, поскольку формируется под воздействием многих факторов, для учета которых необходим многофакторный анализ [20].

Выводы:

-

1. Показаны статистически значимые различия в четырех изучаемых регионах по СМУ забо-

леваемости и количеству пострадавших от присасывания клещей. Самый высокий среднемноголетний уровень заболеваемости КВЭ зафиксирован в Курганской области (7,82 0/ 0000 ). За ней по убыванию показателя – Тюменская (5,92), Свердловская (3,81) и Челябинская (2,98). По количеству пострадавших получен обратный ряд с максимумом в Свердловской области (34 674 человек): Свердловская – Челябинская – Тюменская – Курганская.

-

2. Дана прогнозная оценка заболеваемости КВЭ и количества пострадавших от укусов клещей. В период с 2018 до 2022 г. ожидается рост заболеваемости и обращаемости по поводу присасывания клещей во всех субъектах УФО. В соответствии с периодичностью процесса (10–11 лет), вероятно, что пик заболеваемости придется на 2020–2021 года.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в ряде субъектов уральского федерального округа с прогнозной оценкой эпидемической ситуации на краткосрочный период

- Аммосов А.Д. Клещевой энцефалит. -Кольцово: Вектор-Бест, 2006. -115 с.

- Коренберг Э.И., Помелова В.Г., Осин Н.С. Природно-очаговые инфекции, передающиеся иксодовыми клещами. -М.: Комментарий, 2013. -464 с.

- Волкова Л.И., Ковтун О.П., Терещук М.А. Клинические особенности хронического клещевого энцефалита и эпилепсии Кожевникова на Среднем Урале//Русский журнал детской неврологии. -2011. -Т. 6, № 2. -С. 3-10.

- Злобин В.И. Клещевой энцефалит в Российской Федерации: этиология, эпидемиология и стратегия профилактики//Terra Medica. -2010. -№ 2. -С. 13-21.

- Современная эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в Челябинской области/С.В. Лучинина, О.Н. Степанова, В.В. Погодина, Е.А. Стенько, Г.Г. Чиркова, С.Г. Герасимов, Л.И. Колесникова//Эпидемиология и вакцинопрофилактика. -2014. -Т. 75, № 2. -С. 32-37.

- Конькова-Рейдман А.Б., Тер-Багдасарян Л.В. Современные аспекты эпидемиологии инфекций, передающихся иксодовыми клещами//Эпидемиология и инфекционные болезни. -2014. -Т. 19, № 5. -С. 26-31.

- Климатозависимые заболевания и членистоногие переносчики: возможное влияние наблюдаемого на территории России изменения климата/В.В. Ясюкевич, С.Н. Титкина, И.О. Попов, Е.А. Давидович, Н.В. Ясюкевич//Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. -2013. -Т. 25. -С. 314-359.

- Ястребов В.К., Рудаков Н.В., Шпынов С.Н. Трансмиссивные клещевые природно-очаговые инфекции в Российской Федерации: тенденции эпидемического процесса, актуальные вопросы профилактики//Сибирский медицинский журнал. -2012. -Т. 111, № 4. -С. 91-93.

- Прогнозирование заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в Российской Федерации в 2014 г., основанное на многофакторных регрессионных моделях/В.П. Ильин, Е.И. Андаев, С.В. Балахонов, Н.Д. Пакскина//Проблемы особо опасных инфекций. -2014. -№ 2. -С. 48-52.

- Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в Российской Федерации и по федеральным округам в 2009-2013 гг., эпидемиологическая ситуация в 2014 г. и прогноз на 2015 г./А.К. Носков, В.П. Ильин, Е.И. Андаев, Н.Д. Пакскина, Е.В. Веригина, С.В. Балахонов//Проблемы особо опасных инфекций. -2015. -№ 1. -С. 46-50.

- Determinants of tick-borne encephalitis in counties of southern Germany, 2001-2008/C. Kiffner, W. Zucchini, P. Schomaker, T. Vor, P. Hagedorn, M. Niedrig, F. Rühe//International Journal of Health Geographics. -2010. -Vol. 9. -P. 1-10

- DOI: 10.1186/1476-072X-9-42

- Vaccination and Tick-borne Encephalitis, Central Europe/F.X. Heinz, K. Stiasny, H. Holzmann //Emerging Infectious Diseases. -2013. -Vol. 19, № 1. -P. 69-76

- DOI: 10.3201/eid1901.120458

- Эффективность программы массовой иммунопрофилактики клещевого энцефалита/В.В. Романенко, А.С. Килячина, М.С. Есюнина, А.В. Анкудинова, Т.А. Пименова//Биопрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. -2008. -№ 2. -С. 9-14.

- Есюнина М.С., Романенко В.В., Килячина А.С. Длительность сохранения постпрививочного иммунитета к вирусу клещевого энцефалита после ревакцинаций//Труды Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова РАМН. Медицинская вирусология. -2015. -Т. 29, № 2. -С. 132.

- Akaike H. A new look at the statistical model identification//IEEE Transactions on Automatic Control. -1974. -Vol. 19. -P. 716-723.

- Anderson D.R., Burnham K.P. and White G.C. Comparison of Akaike information criterion and consistent Akaike information criterion for model selection and statistical inference from capture-recapture studies//J. Appl. Stat. -1998. -Vol. 25. -P. 263-282.

- Burnham K.P., Anderson D.R. Model selection and multimodel inference: a practical information-theoretic approach. -N.Y.: Springer-Verlag, 2002. -496 p.

- Yang Y. Can the strengths of AIC and BIC be shared? A conflict between model indentification and regression estimation//Biometrika. -2005. -Vol. 92, № 4. -P. 937-950.

- Цокова Т.Н., Козлов Л.Б. Разработка математической модели прогнозирования заболеваемости клещевым энцефалитом//Успехи современного естествознания. -2008. -№ 6. -С. 12-16.

- A Predictive Model Has Identified Tick-Borne Encephalitis High-Risk Areas in Regions Where No Cases Were Reported Previously, Poland, 1999-2012/P. Stefanoff, B. Rubikowska, J. Bratkowski, Z. Ustrnul, S.O. Vanwambeke, M. Rosinska//Int. J. Environ. Res. Public Health. -2018. -Vol. 15, № 4. -P. 1-17

- DOI: 10.3390/ijerph15040677