Заболеваемость раком молочной железы женского населения южных территорий Сибирского федерального округа

Автор: Писарева Л.Ф., Одинцова И.Н., Чердынцева Н.В., Малиновская Е.А., Панфенова Е.В., Шивитоол А.А., Хряпенков А.В., Тимофеев В.Д.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 4 (28), 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения заболеваемости раком молочной железы населения южных территорий Сибирского федерального округа за период с 1991 по 2005 г. В исследование включены Иркутская область, республики Тыва, Хакасия, Алтай. Состав населения территорий отличался по социальным и медико-демографическим показателям. В структуре онкологической заболеваемости женского населения рак молочной железы на всех территориях занимал первое место. Стандартизованные показатели заболеваемости колебались от 26,0 в Республике Тыва до 41,2 на 100 тыс. населения в Иркутской области. Высокие показатели заболеваемости раком молочной железы отмечаются на территориях с более высоким уровнем урбанизации и значительной долей в составе населения лиц славянской национальности. Прогнозируется рост показателей заболеваемости на всех изучаемых территориях.

Рак молочной железы, заболеваемость, сибирский федеральный округ

Короткий адрес: https://sciup.org/14054877

IDR: 14054877 | УДК: 618.19-006.6-055.2(571.1/.5)

Текст научной статьи Заболеваемость раком молочной железы женского населения южных территорий Сибирского федерального округа

В настоящее время проблема рака молочной железы (РМЖ) является одной из актуальней-ших проблем не только онкологии, но и здравоохранения в целом, что обусловлено неуклонным и повсеместным ростом заболеваемости данной формой рака, занимающей первое СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2008. №4 (28)

место в структуре онкологической заболеваемости женской популяции. Структура и уровень онкологической заболеваемости зависят от страны, региона, социальной-экономической ситуации, расовой принадлежности [2, 3, 6, 17, 18]. Эпидемиологические исследования в регио- не Сибири и Дальнего Востока выявили территориальные различия в заболеваемости раком молочной железы, что, вероятно, обусловлено особенностями эколого-гигиенических, медикодемографических, социальных факторов [2, 4, 8–11, 18]. Изучение особенностей распространения злокачественных опухолей в различных регионах вносит существенный вклад в понимание патогенеза и обоснование конкретных мер профилактики. К тому же знание основных тенденций заболеваемости, процесса накопления контингентов необходимо для рационального планирования активного выявления больных, коечного фонда онкологических учреждений и диспансеризации [13].

Целью работы явилось изучение распространенности рака молочной железы среди женского населения южных территорий Сибирского федерального округа (Иркутской области и республик Алтай, Хакасия, Тыва), где за период с 1991 по 2005 г. показатели заболеваемости увеличились в среднем в 1,5 раза.

Материал и методы

Исследование проводилось на основе банка данных злокачественных новообразований населения изучаемых административных территорий за период с 1991 по 2005 г. составлено по учётно-отчётной документации онкологических диспансеров. Временные и возрастные особенности заболеваемости исследовались с помощью повозрастных интенсивных (ИП) и стандартизованных показателей (СП) на 100 тыс. населения [15]. Демографические показатели, а также среднегодовая численность женского населения в соответствующих половозрастных группах за изучаемые годы получены в региональных органах государственной статистики, а также использованы итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. [7, 16]. При обработке материала использовались методы статистического анализа в предположении нормального закона распределения исходных величин. Различия результатов считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Иркутская область расположена в южной части Восточной Сибири, по площади (767,9 тыс. км2) она занимает 6-е место среди 20 регионов

Сибири и составляет 4,6 % территории России. По числу жителей (около 2 545,3 тыс. человек, 2005 г.) область уступает в Сибири только Тюменской области, Красноярскому краю и Кемеровской области. Плотность населения – 3,3 чел/км2, удельный вес городского населения 79,1 % (2005 г.). Национальный состав, по данным переписи 2002 г.: русские – 89,9 %, буряты – 3,1 %, украинцы – 2,1 %, татары – 1,2 %, белорусы – 0,6 % и др. [7, 16].

Республика Алтай находится в центре Азии на стыке сибирской тайги, казахских степей и полупустынь Монголии. Площадь республики – 92 902 км2, что составляет 3,8 % и 0,5 % территории Западной Сибири и Российской Федерации соответственно. Плотность населения – 2,2 чел/км2, что меньше аналогичного показателя по Западной Сибири в 2,8 раза, по РФ – в 3,9 раза. Характерной особенностью республики является высокая концентрация населения, проживающего в сельской местности (73,8 %). Территория республики состоит из 11 муниципальных образований, объединяющих 90 сельских администраций, в составе которых 248 населенных пунктов, единственный город – столица республики Горно-Алтайск [16]. Численность населения Республики Алтай на 1.01.06 составляла 204,5 тыс. чел человек, из которых 53 253 человека проживали в ГорноАлтайске, 149 955 – в сельской местности. Трудоспособное население составляло чуть более 100 тыс. человек, причем основная часть населения занята в сельском хозяйстве и отраслях переработки сельскохозяйственной продукции. В республике проживают представители многих национальностей. Однако, кроме алтайцев, русских и казахов, они не составляют компактных групп и представлены лицами, состоящими в межнациональных браках, или отдельными семьями, проживающими в инонациональной среде. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., национальный состав населения республики следующий: русские составляют 57,4 % от общей численности населения, алтайцы – 30,6 %, казахи – 6,0 %, теленгиты – 1,2 % и др. [7].

Площадь Республики Хакасия составляет 61 569 км2. Численность населения на 1.01.06 – 538,2 тыс. человек, из которых женщины

Таблица 1

|

Территории |

Плотность населения, чел./км2 |

Урбанизация, % |

Доля русского населения, % |

Ожидаемая продолжительность жизни к 2010 г., лет |

|

Иркутская область |

3,3 |

79,1 |

89,9 |

70,6 |

|

Республика Хакасия |

8,7 |

70,9 |

80,3 |

68,3 |

|

Республика Алтай |

2,2 |

26,2 |

57,4 |

67,7 |

|

Республика Тыва |

1,8 |

52,4 |

32,0 |

56,0 |

Демографические показатели южных территорий СФО

составляют 53,3 %. Плотность населения – 8,7 чел/км2. Городских жителей 382,5 тыс. человек, что составляет 70,9 % от общей численности населения, сельчан – 155,7 тыс. человек. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в республике проживает 80,3 % русских, 12,0 % – хакасов, 1,7 % – немцев и 6,0 % – лиц других национальностей [7, 13].

Республика Тыва расположена в Центральной части Азиатского материка, в верховьях реки Енисей. Площадь территории республики составляет 170,5 тыс. км2. Плотность населения – 1,8 чел/км2, притом что в целом по РФ этот показатель составляет 8,7 человека, по ВосточноСибирскому экономическому району – 2,2 человека. Численность населения Республики Тыва на начало 2006 г. – 307,7 тыс. человек. Этнический состав населения: тувинцы – 64,3 %, русские – 32,0 %, другие национальности (коми, хакасы, украинцы, татары, киргизы, немцы, буряты, якуты, грузины, армяне и др.) – 3,7 %. В городах проживает 52,4 % населения, в сельской местности – 47,6 %. Половая структура характеризуется преобладанием численности женского населения (51,3 %) над мужским [5, 7, 14, 16].

Одной из важнейших характеристик уровня и качества жизни населения является показатель ожидаемой продолжительности жизни. Этот показатель интегрально отражает множество самых разнообразных факторов, начиная от эффективности системы здравоохранения, экологических условий проживания и т. д., кончая стереотипами поведения и психологическим самочувствием населения. Кроме того, продолжительность жизни характеризует не только текущее положение вещей, но и прошлое качество жизни соответствующих поколений, так как состояние здоровья каждого конкрет- ного человека в значительной мере зависит от условий его существования с самого момента рождения. На изучаемых территориях самые низкие показатели ожидаемой продолжительности жизни отмечались в республиках Алтай и Тыва (табл. 1).

Среди изучаемых территорий наиболее урбанизированными являются Иркутская область и Республика Хакасия, на этих территориях в основном проживают лица славянской национальности (русские, украинцы, белорусы), и ожидаемая продолжительность жизни женского населения выше, чем в республиках Алтай и Тыва.

Рак молочной железы является одним из распространенных онкологических заболеваний среди женщин данных территорий. Наибольшее число больных с впервые в жизни установленным диагнозом рака молочной железы за 1991–2005 гг. было зарегистрировано в Иркутской области – 10 198 (среднегодовой прирост 4,2 %) и Республике Хакасия – 1 847 человек (среднегодовой прирост 4,5 %). В Республике Алтай за исследуемый период 488 женщинам был поставлен диагноз РМЖ (среднегодовой прирост 4,3 %), в Тыве – 483 женщинам (среднегодовой прирост 4,7 %). На всех территориях в структуре онкологической заболеваемости женского населения РМЖ занимает первое место (табл. 2).

При этом с 1991–1995 по 2001–2005 гг. в структуре онкозаболеваемости доля рака молочной железы увеличилась на всех изучаемых территориях: с 17,9 до 19,3 % в Иркутской области, с 11,7 до 16,3 % в Республике Алтай, с 17,0 до 20,7 % в Республике Хакасия и с 12,3 до 16,0 % в Республике Тыва. В Республике Тыва рак молочной железы за период с 2001 по 2005 г. впервые вышел на первое место в структуре

Таблица 2

Структура онкологической заболеваемости женского населения в 2001–2005 гг. (удельный вес в % и ранговое место)

|

Локализация |

Иркутская область |

Республика Хакасия |

Республика Алтай |

Республика Тыва |

|

Молочная железа |

19,3 ± 0,3 (I) |

20,7 ± 0,7 (I) |

16,3 ± 0,3 (I) |

16,0 ± 1,0 (I) |

|

Кожа (без меланомы) |

10,1 ± 0,2 (II) |

14,4 ± 0,6 (II) |

9,2 ± 0,3 (IV) |

19,3 ± 0,3 (IV) |

|

Шейка матки |

7,1 ± 0,2 (IV) |

8,7 ± 0,5 (III) |

11,6 ± 0,2 (II) |

15,1 ± 1,0 (II) |

|

Желудок |

8,3 ± 0,2 (III) |

8,3 ± 0,5 (IV) |

10,3 ± 0,3 (III) |

12,6 ± 0,9 (III) |

|

Ободочная кишка |

7,1 ± 0,2 (V) |

4,3 ± 0,3 (IX) |

4,6 ± 0,3 (VII) |

1,8 ± 0,4 (XII) |

|

Прямая кишка |

4,8 ± 0,1 (VIII) |

4,5 ± 0,4 (VIII) |

3,9 ± 0,3 (IX) |

3,1 ± 0,5 (IX) |

|

Легкое |

4,3 ± 0,1 (Х) |

4,6 ± 0,4 (VII) |

5,3 ± 0,3 (VI) |

6,3 ± 0,7 (V) |

|

Тело матки |

6,0 ± 0,2 (VI) |

5,6 ± 0,2 (VI) |

4,6 ± 0,3 (XII) |

2,8 ± 0,4 (Х) |

|

Яичник |

5,2 ± 0,2 (VII) |

6,2 ±0,4 (V) |

5,6 ± 0,3 (V) |

5,6 ± 0,5 (VI) |

|

Гемобластозы |

4,6 ± 0,1 (IX) |

4,0 ± 0,3 (Х) |

4,0 ± 0,3 (VIII) |

4,9 ± 0,4 (VII) |

|

Прочие |

23,2 ± 0,1 |

18,6 ± 0,3 |

29,3 ± 0,2 |

23,4 ± 0,5 |

Примечание: в РФ доля РМЖ в структуре женской онкопатологии – 19,4 % (2003 г.).

онкопатологии, оттеснив рак шейки матки на второе место.

В 2001–2005 гг. наибольший стандартизованный показатель заболеваемости РМЖ отмечался в Иркутской области – 41,2 (ДИ 39,9–42,5) на 100 тыс. населения. РМЖ среди женского населения республик Хакасия и Алтай встречался с одинаковой частотой: 34,4 0/0000 (ДИ 31,8–37,0) и 30,8 0/0000 (ДИ 26,3–35,3) соответственно (РФ, 2003 г. – 38,8 0/0000). Стандартизованный показатель РМЖ в Республике Тыва (26,0 0/0000; ДИ 22,4–29,6) был статистически значимо ниже, чем в Иркутской области и Республике Хакасия.

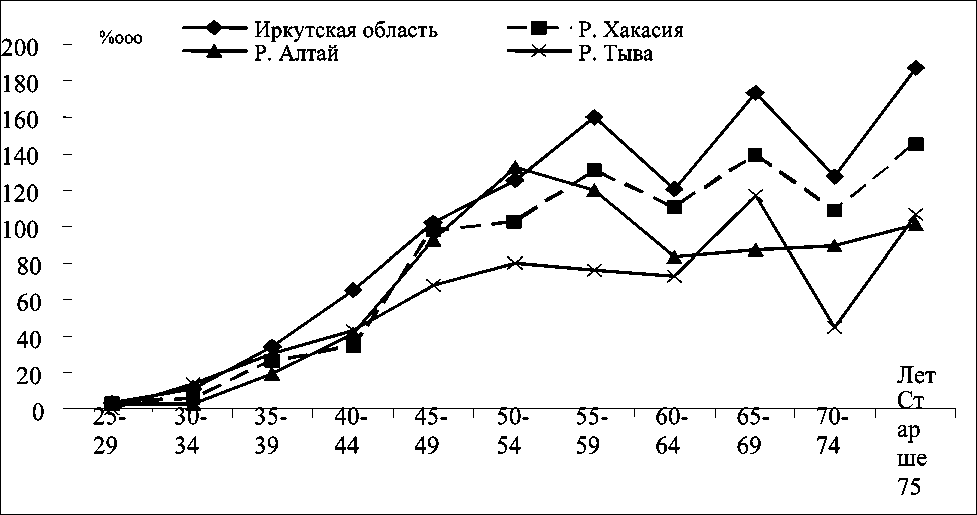

Проблемы старения и рака тесно связаны между собой. С возрастом имеет место устойчивый рост уровня заболеваемости. Злокачественные опухоли женских репродуктивных органов у детей крайне редки. В возрасте до 15 лет за весь период исследования не было зарегистрировано случаев РМЖ. С возраста 30–34 года отмечается рост заболеваемости (рис. 1). Пик заболеваемости РМЖ приходится на старшие возрастные группы, наиболее часто рак молочной железы встречается у женщин менопаузального возраста. По мнению Я.В. Бохмана (2002), это связано с нарушениями репродуктивного и энергетического гомеостаза (ановуляция, относительная или абсолютная гиперэстрогения в условиях прогестероновой недостаточности, нарушения жирового и углеводного обмена) в период пременопаузы, что приводит к «взрыву» заболеваемости раком репродуктивных органов в период менопаузы [1].

Максимальные показатели заболеваемости РМЖ отмечались у женщин старше 75 лет в Иркутской области (187,6 ± 8,5 0/0000) и Республике Хакасия (145,3 ± 14,8 0/0000), где в основном женское население представлено лицами славянской национальности и отмечается наибольший уровень урбанизации. В Республике Тыва наибольшие показатели наблюдались у женщин в возрасте 65–69 лет (117,7 ± 22,4 0/0000), в Республике Алтай – в 50–54 года (132,8 ± 21,8 0/0000). Статистически значимые различия в повозрастных показателях заболеваемости отмечались после 50 лет (за исключением возрастной группы 60–64 года) у женщин Иркутской области и Республики Тыва, в среднем в 2 раза, вероятно, это связано с низкой продолжительностью жизни женщин в Республике Тыва, где женщины не доживают до «своего рака».

В динамике онкологическая заболеваемость в различных возрастных группах населения области весьма неоднородна. В Иркутской области за период с 1991–1995 по 2001–2005 гг. наиболее высокие темпы прироста показателей отмечены в возрастных группах 65–69 лет и 75 лет и старше. Показатели заболеваемости в этих возрастных группах увеличились в 1,7 и 2,1 раза соответственно. В возрастных группах 20–24, 25–29, 30–34 и 35–39, 40–44 года отмечалась

Рис. 1. Повозрастные показатели заболеваемости раком молочной железы женского населения отдельных территорий СФО (интенсивные показатели на 100 000 населения)

стабилизация заболеваемости раком молочной железы (статистически значимый прирост не наблюдается). Отмечен статистически значимый прирост заболеваемости в Республике Алтай в возрасте 50–54 года в 2,7 раза – с 49,7 0/0000 (ДИ 22,8–94,3) до 132,8 0/0000 (ДИ 94,4–181,6), в Республике Хакасия в 75 лет и старше в 3,0 раза – с 47,9 0/0000до 145,3 0/0000.

Средний возраст женщин, больных РМЖ, на всех изучаемых территориях был на уровне или ниже, чем в среднем по РФ (59,4 – 2003 г. [4]). В Республике Хакасия он составил 59,9 ± 1,0 год, в Иркутской области – 58,3 ± 0,4 года, в Республике Алтай – 58,1 ± 1,8 года и в Республике Тыва – 54,8 ± 1,9 года. При этом по сравнению с периодом 1991–1995 гг. показатель смещается в сторону увеличения, это подтверждает приведенные выше данные, что РМЖ стал чаще диагностироваться в старших возрастных групп.

За изучаемый период на всех территориях наметилась стойкая тенденция к увеличению заболеваемости РМЖ, что, вероятно, связано как с изменившимся социальным менталитетом женщин, так и с прогрессирующим ростом так называемых болезней цивилизации (нарушение овуляции, хроническая гиперэстрогения, бесплодие). В Иркутской области стандартизованный показатель вырос с 26,5, в 1991 г. до 48,1 0/0000 в 2005 г., темп прироста составил 81,5 %. Динамика стандартизованных показателей заболеваемости описывается уравнением линейной регрессии, и по прогнозу, при условии сохранения тенденций роста, к 2013 г. заболеваемость составит 53,0 0/0000. О динамике заболеваемости РМЖ в Республике Хакасия говорят следующие данные: в 1991 г. заболеваемость РМЖ составила 23,6, в 2005 г. – 36,1 0/0000, темп прироста показателей составил 53,0 %. По прогнозу, при условии сохранения выявленных закономерностей, уровень заболеваемости РМЖ в 2013 г. может достигнуть 41,9 ± 1,4 0/0000. В Республике Алтай стандартизованный показатель заболеваемости увеличился с 25,4 0/0000 в 1991 г. до 37,6 0/0000 в 2005 г., темп прироста показателей составил 47,8 %. При условии сохранения выявленных закономерностей уровень заболеваемости РМЖ в 2013 г. составит 38,0 ± 3,8 0/0000. Показатели заболеваемости женщин РМЖ в Республике Тыва также имели тенденцию к росту, в 1991 г. они составляли 17,4 0/0000, в 2005 г. – 28,3 0/0000, темп прироста – 62,7 %. При условии сохранения выявленных закономерностей уровень заболеваемости РМЖ в 2013 г. может достигнуть 30,6 ± 3,0 0/0000.

Таким образом, на основании проведенных эпидемиологических исследований можно заключить, что наиболее высокие показатели заболеваемости РМЖ отмечаются среди женского населения Иркутской области и Республики Хакасия, где проживает в основном русское население, с относительно высокими значениями показателей ожидаемой продолжительности жизни и более высоким уровнем урбанизации. По прогнозу к 2013 г. можно ожидать увеличение уровня заболеваемости РМЖ на всех территориях. Значения прогнозируемых величин могут измениться, но неизбежность роста заболеваемости РМЖ определяется постарением населения и интегрирующим влиянием комплекса изменяющихся социальных и демографических факторов. Поэтому становятся актуальными вопросы, связанные с совершенствованием методов профилактики, ранней диагностики и лечения данной патологии.