Загадка золотых "конусов" скифов

Автор: Гуляев В.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена одной загадочной категории драгоценных скифских предметов - золотым «конусам» (колпачкам, ворворкам), которые встречаются в курганах V-IV вв. до н. э. на огромной территории: от Южного Урала до Северного Кавказа. Вот уже более 140 лет археологи не могут решить вопрос о назначении данных вещей. Автор предлагает одну из версий, объясняющих реальную функцию золотых ворворок в скифской культуре.

Курган, скифы, конусы, золото, умбоны, гориты, конский убор

Короткий адрес: https://sciup.org/143168984

IDR: 143168984

Текст научной статьи Загадка золотых "конусов" скифов

Но по всем требованиям полевой методики экспедиции необходимо было полностью доследовать этот «злосчастный» курган. После снятия насыпи при помощи бульдозера, при зачистке погребального сооружения на светлом фоне желтой материковой глины четко выявилось темное пятно прямоугольной могилы внушительных размеров – 5,65 × 3,9 м. В могилу вел с восточной стороны дромос длиной 2,78 м и шириной 1,5 м. Перекрытие из деревянных плах держалось на девяти опорных столбах, по периметру дна могилы шел желобок-канавка, и в нем вертикально, торцами вниз, стояли доски облицовки стен гробницы. Было установлено, что курган ограбили в первый раз еще в древности. Современные же «искатели сокровищ» довершили разгром погребального комплекса IV в. до н. э. Тем не менее тщательное изучение содержимого могилы и дромоса принесло нам некоторое удовлетворение. Находок в целом оказалось не так уж и мало. В дромосе были обнаружены железный нож с роговой рукоятью и остатки кожаного колчана с 69 железными втульчатыми наконечниками стрел, кости мелкого рогатого скота (жертвенная пища).

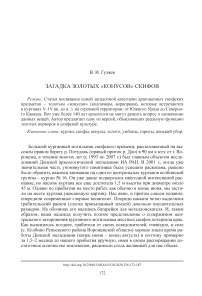

На дне могилы лежали беспорядочно разбросанные кости мужчины в возрасте 35–45 лет, обломки стенок гераклейской амфоры, предметы конской упряжи (фрагмент железного псалия, обломок железного налобника), бронзовая подвеска в виде спирали, 7 экземпляров втульчатых наконечников стрел, отдельные кости лошади, железный нож с рукоятью из рога, остатки колчана с костяными, тремя бронзовыми и 45 железными наконечниками стрел. В северо-восточном углу гробницы найдено перо железного наконечника копья. Но главное открытия ждало нас впереди – у северного края центральной столбовой ямки лежали три золотых литых «ворворки», или «конуса» (рис. 1: 1 ).

В плане «ворворки» («колокольчики») округлые, имеют в сечении усеченноконическую форму, верхняя часть слегка скруглена, по ее центру просверлено круглое отверстие (изнутри, так как вокруг отверстия сохранились заусенцы). На поверхности следы потертости, вероятно, от длительного использования ( Шевченко , 2009. С. 34). Высота одного «конуса» («колпачка») 2,56 см, диаметр у основания 3,54 см, диаметр в верхней части 2,28 см, диаметр отверстия 0,55 см, толщина стенок 0,08 см. Высота другого «колпачка» 2,27 см, диаметр у основания 3,53 см, диаметр в верхней части 2,28 см, диаметр отверстия 0,48 см, толщина стенок 0,08 см. Высота третьей «ворворки» 2,22 см, диаметр у основания 3,62 см, диаметр в верхней части 2,22 см, диаметр отверстия 0,48 см, толщина стенок 0,1 см ( Гуляев , 2001. С. 111). Подобные необычные предметы встретились нам в среднедонских древностях впервые. И сразу же возникли два традиционных в таких случаях вопроса: какова функция этих «конусов» и можно ли найти им аналогии в курганах других областей Скифии.

Как оказалось, легче ответить на второй вопрос, чем на первый. Аналогии кол-бинским «конусам» (по крайней мере, по внешнему виду и, частично, по размерам) есть на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, в древностях скифского времени – IV в. до н. э. Это прежде всего курган Курджипс, расположенный у станицы Курджипской, в 22 км к югу от города Майкоп, на берегу реки Курджипс, левом притоке реки Белой. «Курган был сооружен в последней четверти IV в. до н. э. над прахом лиц, принадлежавших, судя по погребенным с ними богатствам, к высшей родо-племенной прослойке общества…» ( Галанина , 1980. С. 55).

Рис. 1. Золотые предметы усеченно-конической формы

1 – могильник Колбино 1, курган № 16; 2 – могильник Частые Курганы, курган № 22 (по: Пузикова , 1995); 3 – могильник Филипповка 1, курган № 4 (по: Яблонский , 2013)

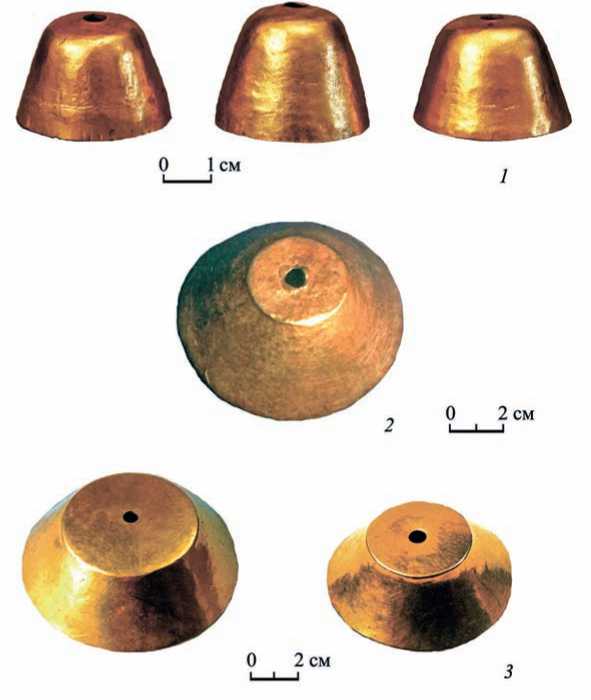

Всего в кургане было найдено в ходе раскопок (1895 г.) четыре драгоценных «колпачка-конуса»: два целиком из золота и два из серебра, покрытого золотым листом (рис. 2: 2, 3 ). Два предмета обнаружили в различных частях насыпи и два – в могиле. Из них три «конуса» гладкие и один с изображением воинов в сцене какого-то важного ритуала, включающего отрубленные человеческие головы. Золотой «колпачок» с фигурами воинов имеет в высоту 5,4 см, диаметр у основания 6 см, диаметр отверстия 0,6 см (рис. 2: 3 ). «Две пары воинов, каждая из которых ухватилась одной рукой за древко дротика, воткнутого острием в землю, а во второй руке у одного из них меч, а у другого мужская голова. На шее у всех – гривны…» ( Галанина , 1980. С. 93).

Два совершенно одинаковых «конуса» сделаны из серебра и покрыты золотом. Высота их 3,8 и 4 см. Диаметр основания – 5 см, диаметр верхних отверстий – 0,5

Рис. 2. Золотые предметы усеченно-конической формы

1 – Ставропольский (Казинский) клад (по: Королькова , 1995); 2 – Курджипский курган (по: Галанина , 1980); 3 – Курджипский курган, «конус» с изображениями воинов (по: Галанина , 1980); 4 – прорисовка изображения на золотом «конусе» из Курджипского кургана (по: Галанина , 1980)

и 0,6 см. «Колпачки» имеют серебряную оковку, обтянутую золотым листом. Бока выпуклые, верх плоский с отверстием в центре. Один гладкий, целиком золотой «колпачок» имеет высоту 4,7 см, диаметр основания 5,2 см, диаметр верхнего отверстия 0,7 см ( Галанина , 1980. С. 94).

Таким образом, Курджипс демонстрирует почти полную аналогию трем золотым «колпачкам» из колбинского кургана № 16: очень близки размеры предметов и полностью совпадает их форма. Несколько особняком стоит золотой «конус» с изображением воинов в сюжете, уникальном для памятников прикладного искусства скифской эпохи (рис. 2: 4 ). Англичанин Э. Миннз склонен был толковать эту сцену как своего рода иллюстрацию к известному рассказу Геродота об обычае скифов приносить головы убитых ими врагов своему царю, за что они получали долю захваченной добычи ( Minns , 1913. P. 279). М. И. Ростовцев усматривал здесь изображение «братанья у копья двух скифов» ( Ростовцев , 1925. С. 198). Костюм и вооружение курджипских воинов носят традиционно скифский характер. По мнению Л. К. Галаниной, на золотом «колпачке» из Курджипса запечатлен сюжет, связанный с каким-то эпическим местным сказанием ( Галанина , 1980. С. 47). Обращает на себя внимание, что если исключить уникальный «конус» с воинами (к тому же лежавший отдельно от других находок, в насыпи кургана), то останутся три золотых в своей основе гладких конусовидных предмета, очень похожих на колбин-ские. Разница лишь в минимальных сантиметрах высоты и ширины сравниваемых «конусов».

В 1910 г. в с. Казинском Ставропольской губернии (ныне с. Казинка Кур-савского района Ставропольского края) на Правобережье Кубани крестьянин А. П. Алейников при вспашке своего огорода нашел клад из 19 золотых предметов весом почти 16 кг. Клад, через посредство Императорской археологической комиссии, приобретен Императорским Эрмитажем. На месте находки удалось произвести дополнительные раскопки, но никаких результатов они не дали. По заключению Е. М. Придика, опубликовавшего это золотое сокровище в 1914 г., оно скорее «производило впечатление зарытого клада, а не погребального инвентаря» ( Придик , 1914. С. 107).

«Клад, вошедший в литературу под названием Ставропольского, или Казин-ского, включает в себя 9 массивных гривен из толстого золотого дрота, четыре из которых имеют на концах изображения животных, два полных шейных кольца, пять спиральных браслетов и три толстостенных колоколообразных предмета с отверстием в горизонтальной плоскости, размеры и пропорции которых несколько различаются, достигая 14,5 см в высоту у наибольшего…» (Королькова, 1995. С. 77). К сожалению, точных данных о величине каждого из трех золотых «конусов» (рис. 2: 1) в статье Е. Ф. Корольковой не приводится. «Особенный интерес, – пишет она, – представляют три массивных (литых. – В. Г.), гладких конусообразных предмета, назначение которых неясно. Е. М. Придик называл их ворворками, подразумевая под этим колпаки для кистей и ссылаясь на мнение М. И. Ростовцева, впервые предположившего такую интерпретацию в печати…» (Там же. С. 86). Далее приводятся многочисленные аналогии среди скифских древностей, в число которых были включены почти все золотые конусовидные предметы, независимо от их размеров и оформления. В большинстве своем они относятся к Vв. до н. э. (Острая Томаковская Могила, Дзюбина Могила, курган № 400 у с. Журовка и др.).

Между тем сам Ставропольский клад уверенно датируется IV в. до н. э. ( Королькова , 1995. С. 87). Кстати, размеры ставропольских золотых «конусов» приведены в недавней статье киевского археолога В. Ю. Мурзина: «Золотые толстостенные конусы, – отмечает он, – почти не различаются по размерам: высота 14,5 см, диаметр основания у одного 19,8 см, а у второго – 19,4 см…» ( Мурзин , 2018. С. 132). Следовательно, несмотря на большое внешнее сходство по форме с колбинскими «колпачками», «конусы» из Ставрополья не могут служить точными их аналогиями из-за значительной разницы в размерах: высота наибольшего «колпачка» из кургана № 16 всего 2,56 см, а ставропольского – 14,5 см. Еще меньше подходят для аналогии со среднедонскими золотыми «ворворка-ми» из кургана № 16 все те многочисленные скифские «конусы», на которые ссылается Е. Ф. Королькова: они заметно отличаются от колбинских и по форме, и по оформлению, и по величине.

Однако есть и более близкие примеры. Это, во-первых, курган Ак-Бурун на южной оконечности Керченской бухты, исследованный в 1875 г. По находке па-нафинейской амфоры 320/319 гг. до н. э. и стратера Александра Македонского «комплекс в целом может быть датирован концом IV – началом III в. до н. э.» ( Виноградов , 1993. С. 38). Высота насыпи кургана составляла на момент раскопок 6,4 м. В центре, под насыпью, находилось трупосожжение мужчины, сопровождаемое чрезвычайно богатым и интересным погребальным инвентарем: золотой ажурный головной (?) убор, на который был надет похоронный золотой венок, несколько золотых перстней, ожерелье, железный поясной крючок, обтянутый золотом, другие мелкие золотые предметы (и среди них два золотых «колпачка»), наконечник копья и четыре наконечника дротиков, железные втуль-чатые наконечники стрел, пластинки железного чешуйчатого панциря, обломки длинного меча и панафинейская греческая расписная амфора – очень редкая находка в варварских могилах Северного Причерноморья.

Сначала об особо интересующих нас предметах – двух гладких литых золотых «ворворках», или «колпачках», обнаруженных в Ак-Буруне. У них полусферическая форма и отверстие на плоской вершине (Там же. С. 43). Размеры каждого из них приведены в фундаментальной монографии А. Ю. Алексеева «Хронография Европейской Скифии»: «ворворка»1 № 2 – высота 7,7 см, вес 202,22 г; «ворворка» № 3 – высота 7 см, вес 210,4 г ( Алексеев , 2003. С. 217, 218). Таким образом, эти «ворворки», или «колпачки», несмотря на внешнее сходство с колбинскими экземплярами, более чем в три раза превосходят их по величине.

Не менее интересна и этнокультурная принадлежность человека, погребенного в кургане Ак-Бурун. М. И. Ростовцев рассматривал инвентарь погребения как скифский, а обряд погребения и конструкцию могильной ямы как греческие, что позволило ему заключить, что в кургане был захоронен «эллинизированный скиф» (Ростовцев, 1925. С. 388). Ю. А. Виноградов считает, что это савромат (сармат) (Виноградов, 1993. С. 49). Но впервые это предположение высказали еще в конце XIX в. И. Толстой и Н. Кондаков: «Но почти вполне целая роскошная золотая шапка, более 2-х фунтов весом. Она была также украшена золотым (погребальным. – В. Г.) венком. Прорезной узор ее, повторяющийся трижды кругом, представляет… верхушку лилии с двумя отгибающимися листами и цветком в середине; весь склад цветка и общая орнаментика указывают на азиатское происхождение рисунка и самой шапочки. Форма этого шлема напоминает собой войлочный, валяный или кожаный колпак (пилос), который и был прикрыт этим металлическим украшением, подобно тому, как в Азии он покрывался золотым шитьем. Варварский тип этой шапки заставляет видеть в погребенном вождя одного из сарматских племен…» (Русские древности…, 1889. С. 46, 47).

Есть среди вещей из Ак-Буруна и несколько предметов, указывающих на связь с населением Среднего Дона скифской эпохи. Это прежде всего железный, обтянутый золотым листом поясной крючок в виде птицы с распростертыми крыльями. Ближайшей аналогией ему служит железная с золотым покрытием застежка в виде птицы из кургана № 5 у с. Колбино Воронежской области, IV в. до н. э. ( Савченко , 2001. С. 90). Таких железных «застежек-птиц» в среднедонских курганах найдено еще несколько экземпляров. Далее, именно в колчанах воинов Лесостепного Подонья преобладают железные втульчатые наконечники стрел. В Скифии – наоборот, господствуют бронзовые наконечники стрел, а железные очень редки. Наконец, специалисты давно обратили внимание на наличие именно в воронежских курганах скифского времени большого (до 9 экземпляров в одной могиле) количества дротиков и редкость подобных предметов вооружения в курганах Степной Скифии. Напомню, что в Ак-Буруне обнаружено 4 наконечника дротиков.

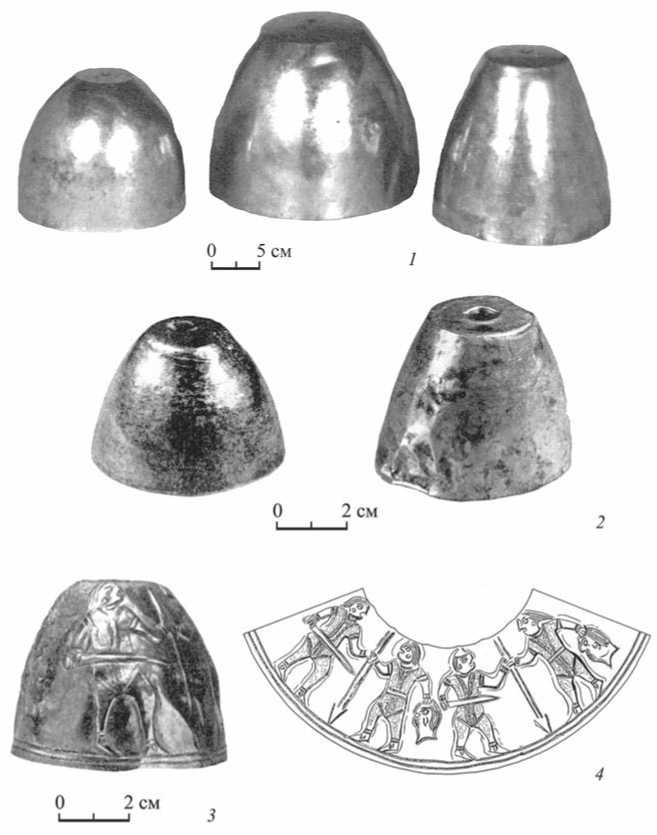

Интересно и заметное сходство золотых «конусов» из Ак-Буруна с памятниками Ставрополья: Ставропольский клад, Курджипский курган. А сравнительно недавно (2013 г.) Ставропольский край подарил нам еще одну замечательную находку – «Сенгилеевское сокровище», в 48 км к востоку от г. Ставрополь. А. Б. Белинский обнаружил в сравнительно небольшом (около 3 м высоты) кургане, да к тому же и ограбленном в XIX в., изумительные золотые вещи в виде двух золотых сосудов античного производства, украшенных зооморфными и антропоморфными изображениями, а внутри – три золотых браслета, золотое массивное кольцо и три небольших золотых «конуса-колпачка» ( Carry , 2016. P. 27). Нас интересуют прежде всего эти самые «конусы» (рис. 3). Но сведения о Сенгилеевской находке пока приходится извлекать из трех доступных источников: статьи в американском научнопопулярном журнале «Archaeology» ( Carry , 2016); упоминания о сокровище из Ставрополья в статье В. Ю. Мурзина ( Мурзин , 2018. С. 131–133) и материалов, доступных в сети Интернет.

Два золотых литых конуса очень похожи внешне на колбинские «колокольчики-колпачки», но почти вдвое превосходят их по размерам: высота их соответственно 5,4 и 5,5 см, диаметр основания – 7,3 и 7,5 см, диаметр верхней площадки – 3 и 2,9 см. В центре – сквозное отверстие диаметром 0,59 см. Дата

Рис. 3. Золотые предметы из кургана № 1 могильника Сенгилеевское 2 (иллюстрация с сайта kavpolit.com )

кургана № 1 в могильнике Сенгилеевское-2 – начало IV в. до н. э. ( Carry , 2016. P. 30)2.

«Золотые конусы, обнаруженные в Ставропольском крае (Ставропольский клад, Курджипский курган, Сенгилеевский курган № 1. – В. Г .), – отмечает В. Ю. Мурзин, – входили в состав кладов IV в. до н. э. Само появление кладов в этот период свидетельствует об изменении военно-политической ситуации в этом регионе, что, возможно, было связано с появлением здесь сарматов ранней волны…» ( Мурзин , 2018. С. 131). Выше уже отмечалось, что комплекс из кургана Ак-Бурун близ Керчи также имеет ряд сходных черт с древностями Прикубанья и Среднего Дона. Таким образом, прямых аналогий трем золотым «колпачкам» из кургана № 16 у с. Колбино, к сожалению, найти пока не удалось. Но ближе всего (если не учитывать разницу в размерах) к ним стоят упомянутые ставропольские конусы.

Однако прежде чем рассмотреть вопрос о назначении этих загадочных золотых предметов, следует упомянуть о наличии в курганах Среднего Дона

V–IV вв. до н. э. золотых конусов («ворворок») несколько других форм и очертаний. Особенно примечателен в этом отношении курганный могильник Частые Курганы, расположенный на северной окраине г. Воронеж. Золотые «конусы» обнаружены здесь сразу в трех курганах: № 7, 8, 22.

Курган № 7 (раскопки ВУАК 1912 г.) расположен в центральной части курганной группы. К сожалению, никакой полевой документации по этому интереснейшему по инвентарю погребальному комплексу не сохранилось. В петербургский Эрмитаж попали только вещи, и притом без всякого описания. Ниже следует перечень находок из кургана, опубликованный С. Н. Замятниным в 1946 г.: два железных наконечника копий, железные чешуйки от панциря, железные инструменты, обломок острия меча, точильный камень, наборы четырех уздечек (4пары железных удил, 8 железных псалиев), различные бронзовые бляшки (в том числе 4 экземпляра в виде львиных голов с раскрытой пастью, бронзовая бляха в виде головы кабана), «массивная гладкая золотая ворворка в форме усеченного конуса (диаметр основания 2,4 см, диаметр верхней площадки 1 см, высота 1,1 см), золотая ворворка полушаровидной формы, гладкая и массивная, как предыдущие (диаметр основания 1,6 см, высота 0,7 см)…» ( Замятнин , 1946. С. 31, 32). Рисунков трех золотых ворворок в публикации С. Н. Замятнина нет. Однако в пространной публикации Е. И. Савченко на рисунке № 30, где приведены предметы конского снаряжения – оплетки плетей и навершия темляков, под цифрой 5 изображен один из золотых конусов из кургана № 7 Частых Курганов ( Савченко , 2004. С. 242). Судя по размерам, это второй из описанных выше трех экземпляров (размеры: высота – 1,1 см, диаметр основания – 2,4 см, диаметр верхней части – 1 см). По форме – это типичная золотая «ворворка» в виде усеченного конуса, каковые изредка встречаются в скифских курганах Северного Причерноморья и на Южном Урале (могильник Филипповка), но малые размеры сближают ее и с колбинскими «колпачками». Дата кургана № 7 не выходит за пределы второй-третьей четверти IV в. до н. э. (Там же. С. 244).

В центральной же части группы Частых Курганов расположен курган № 8 (раскопки ВУАК, 1912 г.). Высота насыпи 1,6 м, диаметр – 37 м. Курган подвергался ограблению в древности, вероятно, раскопом сверху, так как в насыпи выше могилы были обнаружены крупные фрагменты гераклейской амфоры, обломки глиняного сосуда, бронзовые бляшки от ременного набора узды, пластины железного панциря, железные наконечники стрел, бронзовая бляшка с изображением птицы. Могила размерами 4 × 3,8 м имеет пять опорных столбов. На дне погребения найдены: железный, обтянутый золотом стержень, два узких длинных бронзовых ритуальных ножа, 120 бронзовых наконечников стрел, серебряная скульптурная фигурка медведя, чешуйки панциря и «гладкая массивная золотая ворворка в форме усеченного конуса, сходная с найденными в кургане № 7, диаметр основания – 2,2 см» ( Замятнин , 1946. С. 33, 34). Рисунка или фотографии золотого конуса в упомянутой публикации нет. Курган относится к V в. до н. э.

Наконец, в 1956 г. экспедиция ИА АН СССР, возглавляемая П. Д. Либе-ровым, продолжила исследования в группе Частые Курганы и раскопала курган № 22. Высота насыпи – 2 м, диаметр до 40 м. В начале XX в. курган уже подвергался раскопкам членами ВУАК. В древности захоронение было также опустошено «искателями сокровищ». Могильная яма имела размеры 4,5 × 3 м и была перекрыта накатом из бревен, поддерживаемым столбами. В засыпке могилы были обнаружены фрагменты конских удил, лепной керамики и железные панцирные пластинки. На дне могилы, у юго-западной стенки, найдена «золотая чаша-ворворка (?) усеченно-конической формы с отверстием на дне; высота “чаши” – 2,5 см, верхний диаметр – 3 см, нижний – 8 см» (Пузикова, 2001. С. 17, 18). Дата кургана не раньше V в. до н. э. и не позже IV–III вв. до н. э. (Либеров, 1965. С. 26). Эта «золотая ворворка» (рис. 1: 2) точно копирует ряд подобных же находок в курганах Степной и Лесостепной Скифии (например, конусы из курганов № 400 у с. Журовка, у г. Арциз, у с. Ильичево, у с. Шелюги – в Северном Причерноморье; курган № 4 у с. Филипповка в Оренбургской области).

Следует отметить, что курганная группа Частые Курганы выделяется не только на фоне других среднедонских могильников скифского времени, но и вообще во всей Причерноморской Скифии своими двумя уникальными чертами: наличием сразу трех погребальных комплексов, содержавших золотые конусы (три – в кургане № 7 и по одному – в курганах № 8 и 22), а также благодаря находке серебряного с позолотой греческого сосуда со сценами из скифского эпоса в кургане № 3 ( Ростовцев , 1914; Алексеев , 2012). Только один подобный же (электро-вый) сосуд найден в «царском» кургане Куль-Оба близ Керчи в Крыму.

Еще один интересный факт – это какая-то взаимосвязь золотых «ворворок» из среднедонских курганов V–IV вв. до н. э. с конским снаряжением: четыре уздечки (висевшие, видимо, на опорном столбе) и 3 золотых маленьких конуса в кургане № 7 группы Частые Курганы; то же самое – в кургане № 8 того же могильника, остатки узды и золотой миниатюрный «конус» (опустошительное ограбление не позволяет нам утверждать, что и здесь, как в соседнем кургане № 7, золотых конусов было первоначально три ). Но предположение такого рода будет вполне правдоподобным. Наконец, три золотых «колпачка» в кургане № 16 у с. Колбино лежали вместе возле центральной столбовой ямки, и, видимо, они также входили в состав конской узды, висевшей когда-то на этом столбе (несмотря на двойное опустошительное ограбление, в колбинской могиле обнаружены предметы конской упряжи – железное кольцо, фрагмент железного псалия, обломок железного налобника).

Теперь настало время обсудить вопрос о назначении золотых «конусов» (вор-ворок, колпачков) в культуре скифов. Золотых изделий подобного рода (сюда обычно включают все конусовидные золотые предметы с отверстием на верхней площадке, причем самых разных размеров, форм и внешнего оформления) насчитывается свыше 30 (Там же. С. 121). Однако реальные функции золотых «ворворок» остаются до сих пор загадкой. Споры и догадки по их поводу начались еще в 1875 г., с момента открытия золотых «конусов» в кургане Ак-Бурун, и продолжаются до сегодняшнего дня (Мурзин, 2018). Накопилась огромная литература на данную тему. Тем не менее современные исследователи постепенно намечают пути, которые в конечном счете приведут к решению проблемы. Вот мнение ведущего скифолога А. Ю. Алексеева: «Как правило, – пишет он, – такие “конусы” находят в насыпях скифских курганов совместно с бронзовыми наконечниками стрел, золотыми гривнами и другими драгоценными предметами, что прямо свидетельствует об особом месте, которое они занимали в материальной культуре скифов… В настоящее время известно около 30 подобных предметов, часть из которых была украшена растительным и зооморфным орнаментом, а также сложными композиционными изображениями батальных и культовых сцен. Встречаются они с конца VI до IV в. до н. э. на обширных территориях – от Южного Урала до лесостепного Приднепровья – и подразделяются по размерам и пропорциям на несколько групп. Назначение этих вещей до сих пор остается загадочным, хотя для находок, подобных томаковской (курган Острая Томаковская Могила, случайная находка 1862 г. в насыпи, золотой конус, высота 5,8 см, диаметр основания – 13,8 см, дата – конец VI – начало V в. до н. э.), наиболее вероятным предположением является их использование в качестве украшения горитов» (Алексеев, 2003. С. 214, 215; 2012. С. 121).

Эта версия (золотые колпачки – украшения горитов) подкрепляется находкой золотых «конусов» (рис. 1: 3 ), лежащих прямо на горитах, в погребениях № 2 и 3 кургана № 4 у с. Филипповка на Южном Урале, датирующихся IV в. до н. э. ( Яблонский , 2013. С. 125, 351), и тем, что такие «конусы», в виде умбо-нов, изображены на каменных скифских изваяниях ( Ольховский , 2005. С. 215, 220, 223, 227). Напомню, что в данном случае речь идет о сравнительно низких и плоских золотых «конусах», которые можно было прикрепить к гладкой кожаной поверхности горита.

Общее представление о ведущейся дискуссии и о предлагаемых версиях по поводу назначения различных золотых «конусов» можно получить из работ Е. Е. Фиалко ( Фиалко , 2005), С. С. Бессоновой ( Кубышев и др ., 2009), Ю. В. Бол-трика ( Болтрик , 1996), С. Легранд ( Легранд , 1998), Е. Ф. Корольковой ( Королькова , 1995), В. Ю. Мурзина ( Мурзин , 2018) и др. Исходя из этих исследований, можно сделать следующие предварительные выводы. Во-первых, все «конусы», в зависимости от величины, формы и внешнего оформления, подразделяются на отдельные и явно разные по функциям группы ( Алексеев , 2003. С. 214, 215). Про самые низкие и плоские (хотя и значительные по общим размерам) золотые «конусы» как украшения горитов речь шла уже выше. Одна из главных иных версий – «это колпачок для кисти под шеей лошади» ( Фиалко , 2005. С. 411); кстати, подобное предположение уже высказывалось Е. М. Придиком ( Придик , 1914. С. 108), М. И. Ростовцевым ( Ростовцев , 1925. С. 193) и М. И. Артамоновым ( Артамонов , 1966. С. 28). Неоднократно высказывалась идея о том, что «конусы» – это части каких-то жезлов, стандартов или бунчуков ( Королькова , 1995. С. 86, 87); отдельные золотые «конусы», по мнению некоторых исследователей (А. А. Бобринский, А. М. Лесков, А. А. Моруженко и др.), наряду с пилосами, типа ак-бурунского, могли «служить скифскими головными уборами или их частями» ( Кубышев и др ., 2009. С. 43); «плодотворным кажется предположение, что у скифов золотые “конусы” могли играть роль своеобразных орденов, символов воинской доблести, именно в таком качестве их могли помещать, наряду с иными знаками отличия и апотропеями, на горите и принадлежности конского снаряжения, что определенно вводит конусы в сферу социальной символики, тесно связанной с понятием престижности…» (Там же. С. 42).

Разные версии объяснения функций золотых «ворворок-конусов» рассматривает французская исследовательница С. Легранд в своей большой статье, посвященной золотому предмету из кургана Передериева Могила на Украине (Легранд, 1998). Она упоминает три группы предположений на этот счет: головной убор, украшение колчана/горита и «кисти под шеями лошадей» (золотая оправа кистей) (Там же. С. 93). По поводу третьего предположения у нее следует категорический вывод: «…это предположение маловероятно, поскольку, во-первых, ни одно из этих изделий не было найдено вместе со скелетом лошади или конской сбруей, во-вторых, все предметы, кроме курджипских, очень массивные и не соответствуют по форме такому назначению…» (Там же. С. 95). Однако в данном случае (третья версия – «конус» в системе конской сбруи) категоричность заключения французской исследовательницы сыграла с ней злую шутку. Во-первых, среди более чем 30 золотых «конусов-ворворок» самого разного размера есть по крайней мере полтора десятка предметов сравнительно малой величины (Частые Курганы, курганы № 7 и 8, курган № 16 у с. Колбино, Курд-жипский курган, два малых золотых «колпачка» в кургане Ак-Бурун близ Керчи, один небольшой конус из золота в недавно открытом кургане № 1 у с. Сенгиле-евское в Ставрополье и др.). Во-вторых, и это, видимо, главное: в ряде случаев такие небольшие золотые «конусы» как раз сопровождались предметами конской упряжи (курсив мой. – В. Г.).

Так было в дважды ограбленном кургане № 16 у с. Колбино на Среднем Дону, где три золотых «колпачка» найдены вместе с обломком железного пса-лия, железным налобником и несколькими бронзовыми и железными бляшками конской узды ( Шевченко , 2009. С. 34). В кургане № 7 Частых Курганов (раскопки ВУАК) вместе с тремя миниатюрными золотыми «конусами» находились наборы четырех уздечек (с железными удилами, псалиями и бронзовыми бляхами) ( Замятнин , 1946. С. 31). Такая же картина отмечена и в кургане № 22 этого же могильника: «золотая чаша-ворворка усеченно-конической формы», а также «обломки железных конских удил» ( Либеров , 1965. С. 17). О явной взаимосвязи золотых «конусов» (правда, большой величины и в количестве 6 экземпляров) с конской упряжью в «царском» кургане Огуз в степном Приднестровье пишет Е. Е. Фиалко ( Фиалко , 2005. С. 411).

Есть отдельные предметы конского снаряжения и в сильно пострадавшем от рук грабителей XIX в. Курджипском кургане – железные кольчатые удила и бронзовый налобник, оформленный «в прикубанском зверином стиле IV в. до н. э.» ( Галанина , 1980. С. 52). А там, как известно, обнаружено целых четыре золотых «колпачка» (два – в насыпи, два – в могиле).

Таким образом, отрицать какую-то взаимосвязь золотых массивных «конусов-колпачков» с конской сбруей сейчас вряд ли будет правомерно. О принадлежности трех золотых «колпачков» из кургана № 16 у с. Колбино к шейному (или нагрудному) конскому убору говорил в свое время Е. И. Савченко ( Савченко , 2009. С. 287). Речь идет во всех таких случаях о сравнительно небольших по величине золотых «колпачках» или «конусах», которые, как правило, встречаются в курганах по два-три экземпляра (Частые Курганы, Ак-Бурун и др.), а в Курджипсе их было даже четыре.

Следовательно, после многих лет поисков и раздумий исследователи уверенно говорят сейчас о назначении по крайней мере двух групп золотых конических предметов: плоские, но довольно крупные усеченные «конусы» – в качестве украшения горитов и сравнительно небольшие литые колоколовидные «колпачки», связанные так или иначе с конской уздой. О подлинных функциях больших (15–20 см высотой), массивных «конусов», богато украшенных к тому же какими-то мифологическими (эпическими) сюжетами или сценами в зверином стиле (сцены терзания травоядных хищниками), наподобие шедевров из Братолюбов-ского кургана или Передериевой Могилы, споры продолжаются, но есть надежда, что ответа, устраивающего всех, долго ждать не придется.

Список литературы Загадка золотых "конусов" скифов

- Алексеев А. Ю., 2003. Хронография Европейской Скифии VII-IV вв. до н. э. СПб.: ГЭ. 410 с.

- Алексеев А. Ю., 2012. Золото скифских царей в собрании Эрмитажа. СПб.: ГЭ. 272 с.

- Артамонов М. И., 1966. Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа. Прага; Ленинград: Артия: Советский художник. 120 с.

- Болтрик Ю. В., 1996. Большие золотые "ворворки" у скифов // Мир Ольвии. Памятник исследователю и исследование памятника. К 90-летию профессора Л. М. Славина: сб. ст. / Отв. ред. С. Д. Крыжицкий. Киев: ИА НАНУ. С. 40-46.

- Виноградов Ю. А., 1993. Курган Ак-Бурун (1875) // Скифия и Боспор: материалы конференции памяти М. И. Ростовцева: сб. докл. / Отв. ред. Б. А. Раев. Новочеркасск: Музей истории донского казачества. С. 38-51.

- Галанина Л. К., 1980. Курджипский курган. Ленинград: Искусство. 127 с.

- Гуляев В. И., 2001. Отчет о работе Донской экспедиции ИА РАН в 2001 г. // Архив ИА РАН. Р 1. № 26107-26108.

- Замятнин С. Н., 1946. Скифский могильник "Частые Курганы" под Воронежем // СА. VIII. С. 9-50.

- Королькова Е. Ф., 1995. К вопросу об атрибуции Ставропольского (Казинского) клада // АСГЭ. Вып. 32. СПб.: ГЭ. С. 77-89.

- Кубышев А. И., Бессонова С. С., Ковалев Н. В., 2009. Братолюбовский курган. Киев: ИА НАНУ. 192 с.

- ЛегРАнд С., 1998. Загадочный золотой предмет из кургана Передериева Могила // РА. № 4. С. 89-97.

- Либеров П. Д., 1965. Памятники скифского времени на Среднем Дону. М.: Наука. 112 с. (САИ; вып. Д1-31.)

- Мурзин В. Ю., 2018. О золотых "конусах" из скифских курганов // Археологiя i давня iсторiя Украiни. Вип. 2 (27). Киев. С. 131-137.

- Ольховский В. С., 2005. Монументальная скульптура населения западной части евразийских степей эпохи раннего железа. М.: Наука. 300 с.

- Придик Е. М., 1914. Новые кавказские клады // Материалы по археологии России, издаваемые Археологической комиссией. № 34. Петроград. С. 94-110.

- Пузикова А. И., 1995. Скифы Среднего Дона (Белгородская и Воронежская области). М.: Практика - А. 42 с.

- Пузикова А. И., 2001. Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья (Публикация комплексов). М.: Индрик. 272 с.

- Ростовцев М. И., 1914. Воронежский серебряный сосуд // Материалы по археологии России, издаваемые Археологической комиссией. № 34. Петроград. С. 79-93.

- Ростовцев М. И., 1925. Скифия и Боспор. Ленинград: РАИМК. 618 с.

- Русские древности в памятниках искусства, издаваемые графом И. Толстым и Н. Кондаковым. Вып. 1: Классические древности Южной России. СПб.: Тип. М-ва путей сообщения, 1889. 126 с.

- Савченко Е. И., 2001. Могильник скифского времени "Терновое I - Колбино I" на Среднем Дону (погребальный обряд) // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Потуданской археологической экспедиции ИА РАН, 1993-2000 гг.: сб. ст. / Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 53-143.

- Савченко Е. И., 2004. Вооружение и предметы снаряжения населения скифского времени на Среднем Дону // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Потуданской археологической экспедиции ИА РАН, 2001-2003 гг.: сб. ст. / Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 151-277.

- Савченко Е. И., 2009. Снаряжение коня скифского времени на Среднем Дону как археологический источник // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Донской археологической экспедиции ИА РАН, 2004-2008 гг.: сб. ст. / Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 221-325.

- Фиалко Е. Е., 2005. О назначении золотых "конусов" из скифского кургана Огуз // Древности Евразии. От ранней бронзы до раннего средневековья: сб.ст. / Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 407-414.

- Шевченко А. А., 2009. Новые материалы к изучению курганного могильника скифского времени Колбино I на Среднем Дону // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Донской археологической экспедиции ИА РАН, 2004-2008 гг.: сб. ст. / Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 26-111.

- Яблонский Л. Т., 2013. Золото сарматских вождей. Элитный некрополь Филипповка 1 (по материалам раскопок 2004-2009 гг.): каталог коллекции. Кн. 1. М.: ИАРАН. 231 с.

- Carry A., 2016. Rites of the Scythians // Archaeology. Vol. 69. No. 4. P. 26-32.

- Minns E. H., 1913. Scythians and Greeks. A Survey of Ancient History and Archaeology on the North Coast of the Euxine from the Danube to the Caucasus. Cambridge: Cambridge University Press. 720 p.