Загадочные тонкие полотна: Эмпедокл о зрении

Автор: Афонасина А.С.

Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.17, 2023 года.

Бесплатный доступ

Вполне справедливо считать Эмпедокла одним из первых натуралистов. Во многих его фрагментах описаны части животных, их состав, функции и происхождение. Природа в целом предстает перед нами как четко отлаженный механизм, в котором действуют разные силы. В качестве иллюстрации данной мысли в статье рассматривается фрагмент В 84 DK. В нем Эмпедокл, по словам Аристотеля, описывает зрение. В свойственном ему стиле Эмпедокл делает это при помощи метафоры. В первой части фрагмента он говорит о необходимости иметь при себе светильник, если кто-то отправляется в путь в темноте. Но светильник также нужно защитить от ветра, для чего к нему прикрепляется некий фонарь, который препятствует дуновению ветра. Что это за устройство остается загадкой. В статье на основании филологического анализа осуществляется попытка представить, как могло выглядеть данное устройство. Вторая часть фрагмента является зеркальным отражением первой, она вторит ей, но уже другими словами. Здесь особое внимание привлекают метафоры первобытного огня, круглоокой Коры, чудесных воронок. Анализ фрагмента показывает, что на формирование этих метафор большое влияние могла оказывать богатая религиозная жизнь того времени. Фрагмент приводится в реконструкции Марвана Рашеда.

Эмпедокл, зрение, афродита, кора

Короткий адрес: https://sciup.org/147243504

IDR: 147243504 | DOI: 10.25205/1995-4328-2023-17-2-1098-1108

Текст научной статьи Загадочные тонкие полотна: Эмпедокл о зрении

* Работа выполнена при поддержке РНФ № 22-28-00163. The research is funded by the Russian Scientific Foundation № 22-28-00163. 22-28-00163.

Физиологические взгляды Эмпедокла сохранились в нескольких фрагментах. В них описывается дыхание, устройство костей, мягких тканей, формирование эмбриона и в том числе устройство глаза. Эти познания Эмпедокл мог приобрести благодаря вхождению в медицинские круги своего времени, не случайно ведь его считают основателем италийской медицинской школы

(31 А 3 DK).1 Однако будучи сыном своего времени Эмпедокл писал довольно сложным метафорическим языком, унаследовав ряд гомеровских слов и выражений и изложив свои взгляды в поэтической форме. Поэтому фрагменты Эмпедокла нуждаются не только в переводе с древнего языка на современные, но и в серьезном комментировании с привлечением всего доступного контекста и свидетельств.

Одним из примечательных физиологических фрагментов является В 84 DK, переданный Аристотелем в «Об ощущении» 438b25. В свойственном для себя стиле Аристотель, прежде чем приступить к изложению своего мнения, приводит взгляды, которые считает ошибочными. И здесь он говорит, что если природа зрения заключается в исхождении света, как из фонаря, то почему же тогда глаз не видит в темноте? После чего цитирует солидный отрывок из поэмы Эмпедокла.2 Читатель оказывается подготовленным к восприятию содержания этого фрагмента, примерно представляя себе, о чем пойдет речь, а именно о том, что устройство глаза сравнивается с фонарем. Может показаться, что Аристотель одной фразой практически объяснил всю суть фрагмента. Но это не так. При внимательном рассмотрении выявляется бездонная глубина мысли Эмпедокла.

Обратимся к первой части этого фрагмента.

1 ὡς δ' ὅτε τις πρόοδον νοέων ὡπλίσσατο λύχνον

-

2 χειμερίην διὰ νύκτα, πυρὸς σέλας αἰθομένοιο,

-

3 ἅψας παντοίων ἀνέμων λαμπτῆρας ἀμοργούς,

-

4 οἵ τ' ἀνέμων μὲν πνεῦμα διασκιδνᾶσιν ἀέντων,

-

5 φῶς δ' ἔξω διαθρῶισκον, ὅσον ταναώτερον ἦεν,

-

1 Словно, когда некто, замышляя отправиться в путь, изготавливает светильник,

-

2 В непогожую ночь зажигая свет огня,

-

3 Прикрепляет защищающие от всяческих ветров [стенки] фонаря,

-

4 Которые препятствуют3 дуновению веющих ветров,

-

5 Свет же, поскольку он тоньше, выскакивая через них наружу,

-

6 λάμπεσκεν κατὰ βηλὸν ἀτειρέσιν ἀκτίνεσσιν· 6 Освещает порог своим нерушимым лучом.4

Эмпедокл намеренно использует два разных слова «светильник» в первой и третьей строках – λύχνος и λαμπτήρ, видимо для того, чтобы подчеркнуть различия в их устройстве. Действительно, если мы посмотрим на классический пример масляной лампы,5 то горящий фитиль здесь ничем не закрыт и на ветру гореть не может. Значит речь идет о каком-то защищающем от ветра устройстве неизвестной нам формы. Взглянем на третью строку более пристально. При буквальном переводе строка «ἅψας παντοίων ἀνέμων λαμπτῆρας ἀμοργούς» выглядит несколько странно – получается, что к светильнику некто прикрепляет фонари, которые и защищают от ветра. Почему слово λαμπτῆρας во множественном числе и как мог выглядеть такой фонарь не известно, доступные нам археологические коллекции молчат об этом. Чтобы избежать этой сложности многие переводчики вставляют в эту строку дополнительное слово – «оболочки» или «стенки» фонаря, решая таким образом вопрос множественного числа. Основанием для такой вставки является следующее слово ἀμοργούς. Словарь LSJ для ἀμοργός дает перевод «тот, кто выжимает или осушает», а второе значение «защищающий» выводится только из контекста самого высказывания у Эмпедокла. Пока что непонятно, как процесс выжимания может быть связан со стенками фонаря. Идем дальше. В слове ἀμοργός легко увидеть сходство с названием острова Аморгос. И это уже приближает нас к разгадке. Дело в том, что Аморгос с древнейших времен славился производством дорогого льна, как об этом написано в XIII письме Платона 363а: «Кратину, брату Тимофея, моему товарищу, давай подарим панцирь из вооружения гоплитов – тонкий, какой носят пехотинцы, дочерям же Кебета – три хитона в семь локтей, не из дорого аморгского льна, а из сицилийского (μὴ τῶν πολυτελῶν τῶν Ἀμοργίνων, ἀλλὰ τῶν Σικελικῶν τῶν λινῶν)» (пер. С. П. Кондратьева). Косвенное подтверждение этому находим у Аристотеля в «Истории животных» V, 97,6 где он описывает технологию производства тонких тканей, очень похожих на шелк.7 Правда здесь он упоминает только об о. Кос, который, впрочем, расположен недалеко от Аморгоса. Поставив эти сообщения в один ряд можно предположить, что Эмпедокл имел в виду особо тонкий лен, похожий на шелк. Тогда становится понятным первоначальное значение из LSJ: ἀμοργός – это тот, кто отжимает лен, как для изготовления масла, например, так и для выделки волокна. У Аристофана в «Лисистрате» 735 одна из женщин восклицает о своем несчастье и просит Лисистрату отпустить ее домой, где неочищенным она оставила лен, который в греческом обозначен словом ἀμοργίς (τάλαινα τῆς Ἀμοργίδος, ἣν ἄλοπον οἴκοι καταλέλοιφ᾽). LSJ дает для него перевод «стебель мальвы, который использовался как конопля или лен». Похоже, что из стебля мальвы можно было получить волокна для изготовления тканей. Правда более подробной информации об этом в других источниках найти не удалось. Тем не менее, подытожив все вышесказанное, мы можем заключить, что в слово ἀμοργός Эмпедокл вложил намного больше, чем просто защита. Речь идет о конкретной защите, а именно о натянутых на какой-нибудь каркас8 льняных полотнах, которые могли защищать огонь в светильнике от ветра, и сами полотна должны быть тонкими для того, чтобы пропускать достаточно света. На ум приходит аналогия с китайскими фонариками, правда стенки этих фонарей изготавливаются из бумаги, но принцип остается тем же.

Примечательно, что в первой части фрагмента о зрении ничего не сказано. Отсюда мы узнаем только о том, как функционирует светильник. О том же, как устроено зрение, речь идет во второй части, стилистически и структурно более сложной. Сложность обусловлена, во-первых, тем, что мы по-прежнему работаем с фрагментом и в точности не знаем, к какой части поэмы он принадлежит, а значит, мы не знаем в какой период осуществляется описанное здесь творение органов зрения – Любви или Вражды. М. Рашед в статье, посвященной этому фрагменту (Rashed 2007), предложил инкорпорировать строку фрагмента В 87 DK в состав рассматриваемого нами повествования и изменить местоположение одной из строк. Эти изменения выглядит очень убедительно, поэтому приведем вторую часть фрагмента в том виде, как предлагает М. Рашед:9

-

7 ὣς δὲ τότ' ἐν μήνιγξιν ἐεργμένον ὠγύγιον πῦρ10

-

7 После того, как запертый в оболочки древний огонь,

7а Прикрепила гвоздями любви Афродита, (фр. В 87 DK)

-

8 Она облачила круглоокую Кору в тонкие полотна,

-

9 Которые не пропускали обтекающую их толщу воды,

-

10 Но позволяли огню, поскольку он тоньше, проходить через них наружу,

-

11 Так как были пронизаны чудесными воронками.

-

-

7 а γόμφοις ἀσκήσασα καταστόργοις Ἀφροδίτη.

-

( В 87)

-

8 λεπτῇσ’ εἰν ὀθόνηισι ἐχεύατο κύκλοπα Κούρην.

-

9 αἳ δ' ὕδατος μὲν βένθος ἀπέστεγον ἀμφιναέντος,

-

10 πῦρ δ' ἔξω διίεσκον, ὅσον ταναώτερον ἦεν,

-

11 ᾗ χοάνηισι διάντα τετρήατο θεσπεσίηισιν·11

Интуитивно понимая, что в начале восьмой строки имеется в виду Афродита, многие переводчики и ранее вставляли туда ее имя в квадратных скобках. Предложенное М. Рашедом решение о вставке фр. В 87 DK позволило надежно утвердить Афродиту в качестве демиурга, изготавливающего органы всех живых существ. Этот фрагмент, состоящий лишь из одной строки, сохранился только у Симпликия в его Комментарии к «О небе» Аристотеля 529, 25. Перед ее цитированием Симпликий упоминает, что в этом месте Эмпедокл размышляет о порождении глаз (περι γενεσεως των οφθαλμων). Чтобы не казалось странным, что Симпликий извлекает только одну строку непонятную саму по себе, нужно обратить внимание на весь раздел 528,1–530,27. В нем он цитирует и комментирует разные фрагменты Эмпедокла, посвященные космическому вихрю, более конкретно вопросу о том, существует ли вихрь в период правления Любви-Афродиты, и как в этот период рождаются смертные существа. Именно поэтому его интересуют только те строки, в которых Афродита упомянута по имени в контексте процесса порождения телесных частей. Объяснение этому дает и сам Симпликий (In de caelo 530,11), говоря, что он выделил эти пассажи из нескольких напрямую дошедших строк (ταῦτ' ἐξ ὀλίγων τῶν εὐθὺς προσπεσόντων ἐπῶν ἀναλεξάμενος παρεθέμην). Значит мы вправе произвести обратное действие и попытаться вставить ту или иную строку в подходящий по смыслу фрагмент. Проанализировав переводы разных исследователей и увидев, что все они разные, М. Рашед приходит к выводу, что такие расхождения не случайны, а причиной этого является поврежденный фрагмент.12 Да и сама грамматическая форма фр. В 87 DK хорошо вписывается в структуру всего фрагмента В 84 DK именно между седьмой и восьмой строками, позволяя решить множество накопившихся разногласий.13

Можно также заметить, что во второй части фрагмента в варианте М. Ра-шеда присутствует еще одна строка, которой нет у других издателей. Дело в том, что он восстанавливает конъектуру Ф. Бласса, от которой многие последующие издатели, кроме Г. Дильса, отказались. Так и в русском переводе А. В. Лебедева ее нет, поскольку, как было отмечено выше, он опирался на издание Ж. Боллака. В своей блестящей статье М. Рашед убедительно показывает, что единственная рукопись, содержащая эту строку (ᾗ χοάνηισι διάντα τετρήατο θεσπεσίηισιν) может быть лучше понята благодаря тому, что отсылка к этой теме имеется и в комедии Аристофана «Женщины на празднике Тесмофо-рий» 13–18 (ἀκοῇ δὲ χοάνην ὦτα διετετρήνατο).

Более того, введение этой строки и строки фр. В 87 DK в состав второй части восстанавливает симметрию между частями, столь характерную для поэтического стиля Эмпедокла. В частности, эта симметрия оказывается важна и для понимания первой части, где говорится о стенках фонаря. Если теперь мы взглянем на третью и восьмую строки, то увидим, что в них разными словами говорится об одном и том же: выражение из третьей строки λαμπτῆρας ἀμοργούς (защищающие стенки фонаря) перекликается с εἰν ὀθόνηισι (тонкие полотна) и еще раз подтверждает правоту нашего предположения о том, из чего могли быть изготовлены стенки фонаря. Эта магия поэтического дара Эмпедокла не может не вызывать восхищения.

Можно заметить, что в варианте М. Рашеда выражение κύκλοπα Κούρην переведено как «круглоокая Кора», что существенно отличает его от общепринятого перевода «круглоокая девочка» (Bollack 1969, 134; Laks, Most 2016, 547) или «круглый зрачок» (Wright 1981, 240). К загадкам Эмпедокла постепенно привыкаешь, но от этого не становится легче их разгадывать. Рассмотрим все варианты. Перевод Р. Райт «круглый зрачок», во-первых, не совсем точен, и, во-вторых, настораживает своей прямолинейностью. Даже на примере рассмотренного выше выражения λαμπτῆρας ἀμοργούς хорошо видно, как умело Эмпедокл запечатывает смыслы в отдельные слова. Почему же здесь он должен был выразиться просто? Слово κούρη отлично подходит для очередной головоломки. Оно означает одновременно девушка, невеста, дочь, Кора и в то же время зрачок, глаз.

В этой связи вспомним о той роли, которую играла дочь Деметры Кора в культах Южной Италии архаического и классического периодов. В небольших городках региона Калабрия, таких как Манелла, Мараса, Медма, Локры Эпизе-фирские, Иппонион, было построено множество святилищ, посвященных Пер-сефоне. Она почиталась здесь не только как сила, ответственная за плодородие в природе, но и как божество, связанное с ритуалами перехода у девочек от детства к становлению взрослой женщиной. Более того, часто ее культ сливался с почитанием Афродиты.14 Это особенно хорошо видно на примере музейного собрания в Реджио Калабрия. И в целом здесь сливаются три божества, ответственные за фертильность – Афродита, Персефона и Дионис.

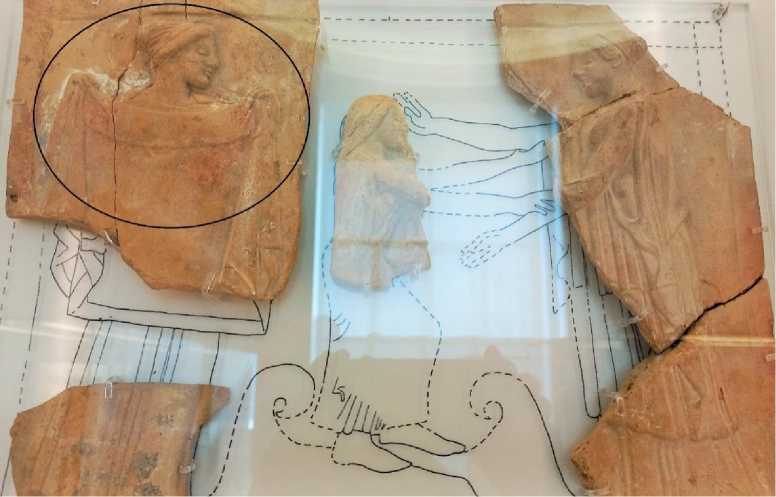

В этом же музее хранится коллекция из 170 глиняных пластин с сюжетами из мифологического цикла Персефоны.15 На одной из них изображено, как небольшая женская фигура выходит из волн. По обе стороны от нее стоят две более крупные женские фигуры. Одна держит в руках покрывало, чтобы накрыть выходящую из воды девушку, а другая протягивает к ней руки. И поскольку на всех остальных пластинах легко угадываются сюжеты из жизни Персефоны, то и этот принято рассматривать как момент ее рождения. Примечательно это изображение своим сходством с троном Людовизи.16

В самих же Локрах была найдена пинака с очень похожим изображением. В ее центральной части изображено рождение Афродиты из волн. С двух сторон стоят две жрицы. Та, которая обнаженная, играет на двойной флейте, а одетая – возжигает благовония. Они символизируют двойственную природу любви: сексуальное слияние и замужество. Такое сходство в изображениях Афродиты и Персефоны позволяет заключить, что в данном регионе существовал какой-то синкретичный культ. Учитывая богатство археологических артефактов, хранящихся в музее, легко представить себе, какой насыщенной и уникальной была религиозная жизнь в этом регионе. Могло ли это пройти мимо Эмпедокла? Не следует ли нам предположить, что, использовав выражение «Она облачила круглоокую Кору в тонкие полотна», Эмпедокл находился под влиянием местного религиозного колорита. Все эти рассуждения приведены в пользу выбранного М. Рашедом перевода слова κούρη как имя собственное.

При этом нельзя забывать, что фрагмент посвящен зрительному восприятию. Поэтому, остановившись на попытке понять происхождение данной метафоры, двинемся дальше к поиску ее содержания в контексте всего фрагмента.

Согласно LSJ у слова κόρη есть еще одно значение – кукла, марионетка, игрушка, вотивное приношение. В «Алкивиаде» I Платон кажется объясняет, почему зрачок обозначается тем же словом, что и девушка. «В так называемом зрачке, -- говорит Сократ, -- появляется изображение того, кто в него смотрит» (пер. С. Я. Шейнман-Топштейн). То есть, в зрачке как будто находится маленькое изображение смотрящего, его копия, кукла, а значит и девочка. Поэтому перевод выражения κύκλοπα Κούρην как «круглоокая девочка» в сравнении с «круглый зрачок» выглядит более приемлемо.

Вообще глядя на вторую часть фрагмента довольно сложно понять, как все же устроен орган зрения. Из фрагмента следует, что он состоит из огненной и влажной природ. Огонь необходим для того, чтобы делать что-либо видимым. Это объясняет необходимость первой части, где свет фонаря освещает порог и дает возможность о него не споткнуться. С другой стороны, все понимают, что глаз влажный, это видно и само по себе, и в силу того, что из него текут слезы. Но огонь и вода антагонисты, они не должны соприкасаться друг с другом. Поэтому между ними устанавливаются некие барьеры в виде мембран или тонких полотен, которые воду к огню не пропускают, но и огонь не иссушает влагу. При этом частицы света легко проходят через некие поры в этих полотнах наружу, потому что они тоньше, чем частицы воды. Получается, что глаз сам излучает свет, как бы светится изнутри, и это создает возможность восприятия внешних объектов. На справедливый вопрос Аристотеля – почему же тогда глаз не видит в темноте, ответ можно найти в «Тимее» 45b. Внутри нас, объясняет Платон,17 имеется чистый свет, родственный дневному свету, который течет из глаз ровным и густым потоком. Получается, что зрительное восприятие осуществляется только тогда, когда внутренний свет и внешний встречаются друг с другом, а ночью этого не происходит. Таким образом Эмпедокл при помощи выстроенной им физической концепции пропорционального смешения четырех первооснов объясняет не то, как глаз выглядит, а то какие процессы происходят внутри него.

Мы рассмотрели две первоосновы – огонь, представленный светом и названный по имени, и воду, которая обозначена как влажный зрачок.18 Но где же еще две первоосновы – воздух и земля? Осмелюсь предположить, что тонкие полотна выступают в роли земли, ведь если мы правильно определили из чего они сделаны, то лен как нельзя лучше может символизировать эту стихию. С учетом введенной в состав этого фрагмента строки фр. В 87 DK земля может метафорически обозначаться и через гвозди. А в качестве воздуха выступают те поры, или чудесные воронки, через которые свет проникает наружу. Похожая идея о месте воздуха была высказана в работе О. Б. Федоровой о клепсидре. В ней она убедительно показывает, что незаполненные жидкостью поры в клепсидре на самом деле заполнены воздухом, то есть пустоты как таковой нет (Федорова 2010, 30-32.). А в настоящем фрагменте эти воронки являются подходящей воздушной средой, через которые с легкостью проходит свет. Упоминание фрагмента о клепсидре (В 100 DK) важно еще и потому, что в нем тоже присутствует фигура девочки, которая играет с клепсидрой. Этой девочкой выступает сама Афродита-Демиург, и она же может быть Корой-Персефоной, если мы прислушаемся к местному южно-италийскому религиозному колориту.

Может показаться, что Эмпедокл предвидел судьбу своего творения и намерено зашифровал в каждом отдельном сюжете целую концепцию мироздания. Даже в небольшом отрывке поэмы мы по-прежнему можем увидеть не только структуру универсума, но и те связи и механизмы, которые лежат в основе порождения жизни. И мы каждый раз знаем, кто за всем этим стоит.

Список литературы Загадочные тонкие полотна: Эмпедокл о зрении

- Афонасина, А. С. (2022) «Образ Эмпедокла в трактатах гиппократовского корпуса и интерпретация некоторых биографических сведений», Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология, 38.3, 293–306.

- Афонасина, А. С. (2018) «Эмпедокл в диалогах Платона: свидетельства и преемственность идей», Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем (исследования и переводы) IV, 197–208.

- Лебедев, А. В. (1989) Фрагменты ранних греческих философов. Москва, Наука.

- Максимова, М. И. (1948) «Техника текстильной промышленности», Эллинистическая техника. Сборник статей под ред. И. И. Толстого. Из-во Академии наук СССР, Москва / Ленинград.

- Месяц, С. В. (2015) «Аристотель, Об ощущении и ощущаемом. Предисловие, перевод и примечания», в: Г. В. Вдовина, ред. Мера Вещей. Человек в истории европейской мысли. Москва: Аквилон, 516–581.

- Старостин, Б. А. (ред.) (1996) Аристотель «История животных». Москва, Издательский центр РГГУ.

- Федорова, О. Б. (2010) «“Играющее дитя”, или фрагмент Эмпедокла о дыхании в свете филологического анализа». Вестник Московского университета, Серия 7: Философия, 2, 3–34.

- Bussière, J., Lindros Wohl, B. (2017) Ancient Lamps in the J. Paul Getty Museum. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

- Hershbell, J. P. (1974) “Empedoclean influences on Timaeus,” Phoenix 28.2, 145–166.

- Laks, A., Most, G. (2016) Early Greek philosophy. Western Greek thinkers, vol. 5. Part 2. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Rashed, M. (2007) “The structure of the eye and its cosmological function in Empedocles: Reconstruction of fragment 84 D-K”, in S. Stern-Gillet and K. Corrigan, eds. Reading Ancient Texts. Vol. I: Presocratics and Plato. Essays in Honor of Denis O’Brien. Brill: Leiden, 21–41.

- Sourvinou-Inwood, C. (1978) “Persephone and Aphrodite at Locri: A Model for Personality Definitions in Greek Religion,” Journal of Hellenic Studies 98, 101–121.

- Taylor, A. E. (1928) A commentary on Plato’s Timaeus. Oxford: Clarendon Press.

- Wright, M. R. (1981) Empedocles the Extant Fragments. Connecticut: Yale University Press.