Загрязнение диоксинами и токсичными элементами субпродуктов северных оленей в регионах Крайнего Севера России

Автор: Макаров Д.А., Комаров А.А., Овчаренко В.В., Небера Е.А., Кожушкевич А.И., Калантаенко А.М., Афанасьева Е.Л., Демидова С.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Северное оленеводство

Статья в выпуске: 2 т.53, 2018 года.

Бесплатный доступ

Оленеводство - жизненно важная отрасль сельского хозяйства в районах Крайнего Севера Российской Федерации. Мясо, печень и почки северных оленей активно употребляются в пищу местным населением, а также идут на экспорт, поэтому проблема химического загрязнения продуктов оленеводства, в особенности стойкими органическими загрязнителями и тяжелыми металлами, представляет научный и практический интерес. В настоящем исследовании мы впервые определили содержание токсичных загрязнителей в мясе и субпродуктах северного оленя с привязкой к географическим регионам и оценили риск при употреблении в пищу оленьих почек, печени и мяса. Нашей целью была оценка содержания диоксинов (полихлорированных дибензо-пара-диоксинов и полихлорированных дибензофуранов), диоксиноподобных полихлорированных бифенилов, кадмия и ртути в субпродуктах и мышечной ткани северных оленей ( Rangifer tarandus tarandus L. и Rangifer tarandus sibiricus Murray) из восьми регионов Крайнего Севера России (Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, полуостров Таймыр, Республика Саха, Камчатский край, Чукотский АО), изучение временн_й динамики загрязнения посредством сравнения с данными литературы 15-летней давности и расчет дозы поступления ксенобиотиков в организм представителей коренных северных народов. Пробы тканей северных оленей (704 индивидуальных образца мышечной ткани, печени и почек) и корма (ягель, грибы, комбикорм, зерно) отбирали в 2014-2016 годах. Содержание стойких органических загрязнителей (диоксинов и дПХБ) определяли методом хромато-масс-спектрометрии высокого разрешения с последующим пересчетом концентраций в токсические эквиваленты ВОЗ. Измерение количества токсичных элементов (кадмия и ртути) выполняли методом масс-спектро-метрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Установлено, что диоксиновое загрязнение продукции оленеводства в районах Крайнего Севера имеет четкое географическое распределение: достигает максимума на Кольском полуострове и снижается по мере продвижения на восток, тогда как для тяжелых металлов подобной зависимости обнаружено не было. В частности, содержание диоксинов в печени у северных оленей варьировало от 42,2±10,6 пг ТЭК ВОЗ/г жира в Мурманской области до 1,2±0,6 пг ТЭК ВОЗ/г жира в Чукотском АО. Содержание кадмия в ягеле и грибах существенно не превышало количества этого металла в кормовой продукции для крупного рогатого скота и свиней. Концентрация ртути в ягеле была выше, чем в фуражном зерне, но значительно не превосходила содержание этого металла в комбикорме. Сравнение полученных результатов с данными литературы показало, что за последние 15 лет количество диоксинов в печени оленей существенно снизилось, а кадмия и ртути в печени и почках - многократно возросло. Мы также провели расчет дозы стойких загрязнителей, поступающей в организм человека при употреблении мяса, печени и почек северных оленей. Установлено, что наибольший риск для здоровья представляет кадмий. Так, употребление оленьих субпродуктов в 6 из 8 исследованных регионов может приводить к поступлению в организм кадмия в дозах, превышающих максимально допустимую более чем в 3 раза. В то же время расчеты показали, что употребление оленьего мяса не несет риска для здоровья. Учитывая растущий в последнее время интерес к переработке оленьей печени для производства продуктов питания, целесообразно учитывать сведения о накоплении в ней стойких органических загрязнителей и токсичных элементов.

Северный олень, диоксины, полихлорированные бифенилы, кадмий, ртуть, стойкие загрязнители, крайний север

Короткий адрес: https://sciup.org/142214136

IDR: 142214136 | УДК: 636.294:615.9 | DOI: 10.15389/agrobiology.2018.2.364rus

Текст научной статьи Загрязнение диоксинами и токсичными элементами субпродуктов северных оленей в регионах Крайнего Севера России

Оленеводство — важная отрасль сельского хозяйства Российской Федерации. Общее поголовье северного оленя на территории страны достигает порядка 1,5 млн животных (1). Оленина входит в число основных продуктов питания коренных народов севера России, поэтому особую важность приобретает изучение загрязненности оленьего мяса и субпродуктов диоксинами и токсичными элементами (2-4). Cчитается, что северные экосистемы склонны к накоплению стойких загрязнителей, поскольку 364

обладают необходимыми для этого характеристиками, включая особенности климата и трофических цепей. Загрязнители достигают наивысших значений в организмах, находящихся на вершине пищевой цепи. На степень накопления ксенобиотиков влияют вид, кормовые предпочтения и метаболическая активность животного. В случае северных оленей важную роль играет сезонное накопление жира и его мобилизация в зимний период. Накопленные в жировой ткани липофильные соединения, в частности диоксины и диоксиноподобные полихлорированные бифенилы (дПХБ), при мобилизации жировой ткани попадают в другие органы и ткани (5-7). Показано избирательное повышенное накопление диоксинов в печени у оленей и овец по сравнению с другими продуктивными животными (коровами, свиньями, птицей). Основной путь попадания диоксинов и дПХБ в организм — алиментарный, вместе с кормами и почвой (8, 9).

Причинами повышенного накопления диоксинов и дПХБ в печени у оленей и овец становятся биохимические особенности (в частности более низкая активность ферментов детоксификации, в том числе цитохрома CYP1A, у этих видов животных); частая смена мест выпаса, повышающая вероятность попадания на загрязненный диоксинами локальный участок; попадание в организм животных частичек почвы при выпасе (8). У молодняка северных оленей показано активное поступление диоксинов и дПХБ с молоком матери (10). Повышенное накопление диоксинов характерно только для печени оленей; их содержание в других органах и тканях, включая мышцы, почки, жир, кровь, мозг, селезенку, незначительно (11, 12).

В течение всего года главным кормом для оленей служат сосудистые растения и лишайники, основу кормовой базы составляет ягель. На лишайники приходится более 50 % корма в зимний период. Накопление тяжелых металлов в лишайниках при атмосферной контаминации и активное потребление лишайников оленями в зимний период считаются ключевыми факторами, определяющими содержание тяжелых металлов в организме (13). Основное загрязнение Крайнего Севера происходит за счет трансграничного атмосферного и гидросферного переноса из других регионов. Например, только 13 % источников загрязнения ртутью Мурманской области расположены на территории Кольского полуострова, 22 % — в остальных регионах России, а остальное приходится на Европу, Китай, Америку, Центральную Азию и другие регионы. В то же время вклад в загрязнение диоксинами и токсичными элементами вносят и расположенные на территории Крайнего Севера промышленные предприятия, в первую очередь горнодобывающие — «Североникель» (Кольский полуостров) и «Норильский никель» (Красноярский край) (2). Полихлорированные бифенилы активно производились в прошлом для различных нужд, например входили в состав транформаторного масла, красок и лаков (14). При исследовании Крайнего Севера России в рамках международной «Программы мониторинга и оценки состояния Арктики» сделан вывод о наличии активных неустановленных источников дПХБ на территории Русской Арктики, которыми, вероятно, были места хранения неутилизированных запасов ПХБ (2).

Долговременное воздействие повышенных концентраций диоксинов и дПХБ на организм вызывает негативные эффекты в отношении иммунной, нервной и эндокринных систем, нарушает половую функцию и развитие плода, становится причиной онкологических заболеваний (15). Кадмий токсичен в первую очередь для почек, может вызвать серьезные нарушения их функции, вплоть до почечной недостаточности. Накопление металла приводит к деминерализации костей. Его воздействие также свя- зано с увеличением частоты рака легких, эндометрия, мочевого пузыря и молочной железы (16). Ртуть оказывает токсическое воздействие на развивающуюся нервную систему, негативно влияет на иммунную, кровеносную и половую системы, печень и почки (17).

В настоящем исследовании мы впервые определили содержание токсичных загрязнителей в мясе и субпродуктах северного оленя с привязкой к географическим регионам и оценили риск при употреблении в пищу оленьих почек, печени и мяса. Наибольшее загрязнение печени северных оленей диоксинами было отмечено на Кольском полуострове, далее их количество снижалось по мере продвижения с запада на восток. Для кадмия и ртути подобной зависимости не обнаружили.

Нашей целью была оценка содержания диоксинов, диоксиноподобных полихлорированных бифенилов, кадмия и ртути в субпродуктах и мышечной ткани северных оленей ( Rangifer tarandus tarandus L. и Rangifer tarandus sibiricus Murray) из восьми регионов Крайнего Севера России, изучение временн о й динамики загрязнения посредством сравнения данными с литературы 15-летней давности и расчет дозы поступления ксенобиотиков в организм представителей коренных северных народов.

Методика . Пробы тканей северных оленей (704 индивидуальных образца мышечной ткани, печени и почек) и корма (ягель, грибы, комбикорма, зерно) отбирали инспекторы Россельхознадзора в рамках государственного ветеринарного мониторинга безопасности пищевой продукции и кормов в 2014-2016 годах в восьми основных оленеводческих регионах Российской Федерации: Мурманская область, Ненецкий автономный округ (АО), Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, полуостров Таймыр (Красноярский край), Республика Саха (Якутия), Камчатский край и Чукотский АО. Образцы тканей доставляли во Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ, г. Москва) в замороженном состоянии.

Содержание диоксинов (полихлорированных дибензо-пара-диок-синов и полихлорированных дибензофуранов) и дПХБ определяли согласно утвержденной методике (18) с использованием хромато-масс-спектрометра Autospec Premier («Waters Corp.», США.). Размороженные пробы (50-100 г) измельчали и после добавления внутренних стандартов (растворы изо-топно-меченных диоксинов и дПХБ, «Wellington Labs», Канада) перетирали с сорбентом Prep DE («Dionex», США) до получения однородной сыпучей массы. Затем их экстрагировали под давлением смесью гексан-дихлоро-метан 1:1 (об.) на аппарате ASE 350 («Dionex», США.). Экстракт обезжиривали (H2SO4/силикагель), очищали на колонках, заполненных 10 % активированным углем на целите, упаривали и проводили анализ с помощью газового хроматографа с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС) в режиме мониторинга выбранных ионов (SIM) при масс-спектрометрическом разрешении не ниже 10 000 с использованием капиллярной колонки VF-Xms (60 м½0,25 мкм, «Agilent», США). Суммарную концентрацию конгенеров диоксинов и дПХБ, выраженную в токсических эквивалентах Всемирной Организации Здравоохранения (ТЭК ВОЗ) пересчитывали на содержание жира в исходном образце. Жирность проб определяли гравиметрически по ГОСТ 23042-86 «Мясо и мясные продукты. Методы определения жира».

Количество токсичных элементов в образцах оценивали согласно утвержденной методике (19). Содержание токсичных элементов (кадмий и ртуть) определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) на масс-спектрометре Varian 820 MS («Varian», Австралия). Для проведения измерений образцы растворяли в азотной кислоте 366

способом закрытого микроволнового разложения проб.

Поступающую в организм суммарную дозу СД(д) диоксинов и дПХБ рассчитывали по формуле: СД(д) = СС(д) ½ СП(д), где СС(д) — среднее содержание суммы диоксинов и дПХБ в печени, почках или мясе оленей, пг ТЭК ВОЗ/г общей массы; СП(д) — среднее потребление печени, почек или мяса, г/(чел.•нед). Из-за отсутствия сведений о потреблении оленьей печени жителями Крайнего Севера России для расчета использовали величину потребления печени саамами в Норвегии — 64 г/(чел.•нед) (13), учитывая схожий рацион у народов, занимающихся оленеводством. Количество потребляемого в год мяса оленя было взято из данных по оленным чукчам (Чукотский АО) и составило 72 кг/(чел.•год) (20). Поступающие в организм дозы кадмия и ртути СД(т), мкг/(чел.•нед), вычисляли по формуле: СД(т) = СС(т) ½ СП(т), где СС(т) — среднее содержание кадмия или ртути в печени, почках или мясе оленей, мкг/кг; СП(т) — среднее потребление оленьей печени, почек или мяса, г/(чел.•нед). Так как информация о потреблении оленьих почек коренными народами Крайнего Севера России отсутствует, использовали приведенное выше значение для печени. Необходимо также учесть, что, согласно данным, полученным для эскимосов севера Канады, коренные оленеводческие народы потребляют почки оленя в количестве большем, чем печень (21). Полученные результаты сравнивали со значениями допустимых переносимых недельных доз суммы диоксинов и дПХБ, кадмия и ртути. Для суммы диоксинов с дПХБ и кадмия использовали значения соответственно 14 пг/кг и 2,5 мкг/кг массы тела человека в неделю, установленные Научным комитетом Евросоюза по пищевым продуктам (EU Scientific Committee on Food) (15, 16), для ртути — установленное ВОЗ значение 4 мкг/кг массы тела человека в неделю (22). Для пересчета значений с килограмма массы тела на организм человека использовали модельную среднюю массу 60 кг, применяемую ВОЗ (23).

Статистическую обработку результатов оценки накопления токсичных элементов проводили для регионов с числом образцов N > 10. Средние значения концентраций в некоторых образцах подвергали дисперсионному анализу (ANOVA) для обнаружения статистических различий между регионами. Статистически достоверным считалось различие с P < 0,05. В таблицах представлены средние значения ( Х) и ошибки средних ( А ).

Результаты. Содержание диоксинов и дПХБ в мышечной ткани северных оленей не превышало допустимых значений (табл. 1).

1. Накопление диоксинов и диоксиноподобных полихлорированных бифенилов (Д и дПХБ, пг ТЭК ВОЗ/г жира, Х ±А) у северных оленей ( Rangifer tarandus tarandus L. и R. tarandus sibiricus Murray) в регионах Крайнего Севера России (2014-2016 годы)

|

Регион/число образцов |

Д |

Д + дПХБ |

Д:дПХБ, % |

|

Печень |

|||

|

Мурманская область/34 |

42,20±10,55 |

145,60±23,99 |

29:71 |

|

Ненецкий АО/155 |

23,90±5,98 |

85,20±13,95 |

28:72 |

|

Республика Коми/10 |

20,71±5,18 |

— |

— |

|

Ямало-Ненецкий АО/79 |

14,01±3,50 |

— |

— |

|

Полуостров Таймыр (Красноярский край)/22 |

5,06±2,43 |

18,60±5,34 |

29:71 |

|

Республика Саха (Якутия)/5 |

1,10±0,53 |

— |

— |

|

Камчатский край/5 |

3,50±1,68 |

— |

— |

|

Чукотский АО/10 |

1,20±0,58 |

— |

— |

|

Финляндия (3)/- |

42 |

84,1 |

50:50 |

|

Мы |

шечная ткань |

||

|

Мурманская область/24 |

1,30±0,62 |

— |

— |

|

Ненецкий АО/5 |

0,67±0,32 |

— |

— |

|

Полуостров Таймыр (Красноярский край)/35 |

Менее 0,5 |

— |

— |

П р и м е ч а н и е. АО — автономный округ. ТЭК ВОЗ — токсические эквиваленты Всемирной организации здравоохранения. Допустимое содержание диоксинов в печени — 6, в мышечной ткани — 3 пг ТЭК ВОЗ/г жира (24). Прочерки означают отсутствие данных.

В то же время количество диоксинов в печени оленей из Мурманской области, Ненецкого автономного округа (АО), Республики Коми и Ямало-Ненецкого АО было выше допустимого. Наиболее высокое содержание диоксинов и дПХБ (в 7 раз выше допустимого) выявили в печени оленей на Кольском полуострове. Следует отметить, что дПХБ составляли около 70 % от общей токсичности диоксинов и ПХБ, выраженной в ТЭК ВОЗ, для всех трех исследованных регионов. Загрязнение оленины диоксинами снижалось по мере продвижения с запада на восток. Средние значения содержания диоксинов на территории севера Финляндии, установленные финскими учеными в 2006-2011 годах (5), хорошо коррелировали с данными, полученными нами для Кольского полуострова. Однако необходимо отметить, что вклад дПХБ в общую токсичность стойких органичес-кеских загрязнителей (СОЗ) для печени оленей на территории Финляндии был существенно ниже (50 %), чем на территории Кольского полуострова и других регионов России.

-

2. Содержание кадмия и ртути в кормах и в организме северных оленей ( Rangi-fer tarandus tarandus L. и Rangifer tarandus sibiricus Murray) из различных регионов Крайнего Севера России (мг/кг, Х ±Δ, 2014-2016 годы)

|

Образец |

Регион |

Число образцов у |

Кадмий |

1 Ртуть |

|

Печень |

Мурманская область |

109 |

1,400±0,200 |

0,350±0,080 |

|

Ненецкий АО |

155 |

0,260±0,040 |

0,170±0,070 |

|

|

Республика Коми |

10 |

0,620±0,090 |

0,260±0,060 |

|

|

Ямало-Ненецкий АО |

78 |

0,720±0,110 |

0,180±0,080 |

|

|

Полуостров Таймыр (Красноярский край) |

67 |

0,340±0,050 |

0,033±0,015 |

|

|

Республика Саха (Якутия) |

5 |

0,960±0,140 |

0,200±0,050 |

|

|

Камчатский край |

10 |

0,530±0,080 |

0,090±0,040 |

|

|

Чукотский АО |

8 |

0,830±0,120 |

0,090±0,040 |

|

|

Почки |

Мурманская область |

67 |

4,400±0,700 |

0,600±0,140 |

|

Ненецкий АО |

48 |

1,500±0,200 |

0,700±0,170 |

|

|

Республика Коми |

10 |

1,700±0,300 |

0,380±0,090 |

|

|

Ямало-Ненецкий АО |

49 |

4,300±0,600 |

0,580±0,140 |

|

|

Полуостров Таймыр (Красноярский край) |

10 |

0,810±0,120 |

0,060±0,026 |

|

|

Республика Саха (Якутия) |

4 |

7,600±1,100 |

0,950±0,230 |

|

|

Камчатский край |

10 |

2,500±0,400 |

0,410±0,100 |

|

|

Чукотский АО |

8 |

5,600±0,800 |

1,100±0,300 |

|

|

Мышечная ткань |

Мурманская область |

6 |

0,012±0,004 |

0,110±0,050 |

|

Ненецкий АО |

5 |

< 0,005 |

0,020±0,009 |

|

|

Ямало-Ненецкий АО |

10 |

< 0,005 |

< 0,01 |

|

|

Полуостров Таймыр (Красноярский край) |

35 |

< 0,005 |

< 0,01 |

|

|

Ягель |

Мурманская область |

20 |

0,029±0,009 |

0,031±0,014 |

|

Грибы (подберезовик) |

3 |

0,042±0,013 |

0,084±0,037 |

|

|

Ягель |

Республика Саха (Якутия) |

6 |

0,071±0,021 |

0,032±0,014 |

|

Зерно фуражное |

Разные регионы |

6 |

0,035±0,011 |

0,013±0,010 |

|

Комбикорма для КРС и свиней |

10 |

0,055±0,017 |

0,027±0,012 |

П р и м еч а ни е. АО — автономный округ, КРС — крупный рогатый скот. Допустимое содержание (ДС) кадмия в печени — 0,3 мг/кг, в почках — 1,0 мг/кг, в мышечной ткани — 0,05 мг/кг; ДС ртути в печени — 0,1 мг/кг, в почках — 0,2 мг/кг, в мышечной ткани — 0,03 мг/кг (24).

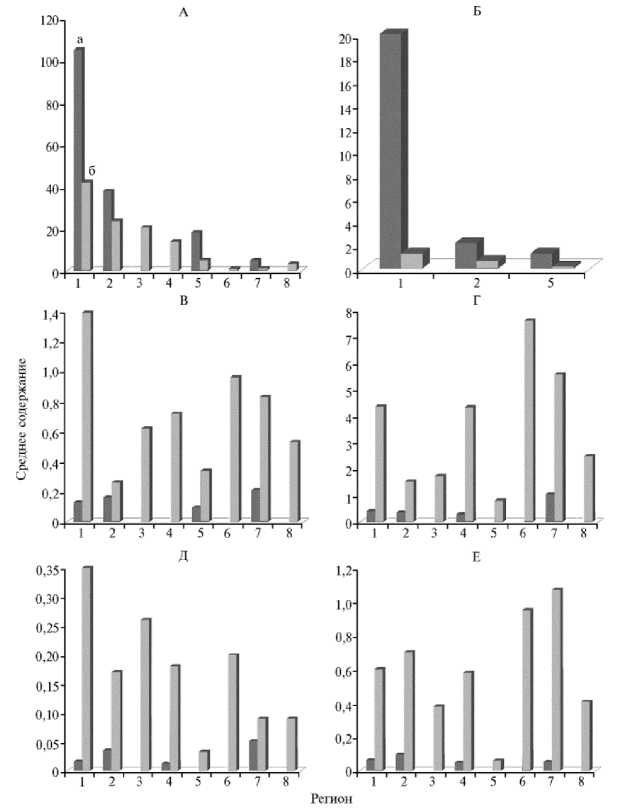

Содержание кадмия и ртути в мышечной ткани северных оленей находилось в пределах допустимых значений (табл. 2). Однако в печени и почках показатели значительно возрастали. При этом не отмечалось выраженного снижения количества тяжелых металлов в органах и тканях при продвижении с запада на восток, аналогичного наблюдаемому для диоксинов. Количество кадмия в ягеле (основа кормовой базы оленей) и грибах существенно не превышало содержания этого металла в кормах для крупного рогатого скота и свиней. Количество ртути в ягеле было больше, чем в фуражном зерне, но превышало таковое в комбикорме незначительно. То есть полученные данные не позволяют объяснить загрязнение оле-368

ньих субпродуктов тяжелыми металлами. Вероятно, как и в случае с диоксинами (8), ключевую роль играют отличия оленей от других видов продуктивных животных (выпас на локально загрязненных участках территории, заглатывание частиц почвы). Возможно также, что большое количество кадмия и ртути содержится в других видах потребляемого оленями корма. Накопление ртути в грибах, например, было значительно выше, чем во всех других видах кормовой продукции (см. табл. 2).

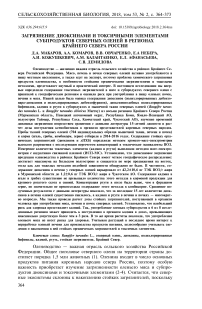

Среднее содержание диоксинов (пг ТЭК ВОЗ/г жира; А, Б) , кадмия (мг/кг; В, Г) и ртути (мг/кг; Д, Е) в печени (А, В, Д) , мышечной ткани (Б) и почках (Г, Е) у северных оленей ( Ran-gifer tarandus tarandus L. и Rangifer tarandus sibiricus Murray ) из различных регионов Крайнего Севера России: 1 — Мурманская область, 2 — Ненецкий автономный округ (АО), 3 — Республика Коми, 4 — Ямало-Ненецкий АО, 5 — полуостров Таймыр (Красноярский край), 6 — Республика Саха (Якутия), 7 — Чукотский АО, 8 — Камчатский край; а — данные получены в 2001 году в рамках Программы по мониторингу и оценке состояния Арктики (АМАР 2001), б — результаты, полученные в 2014-2016 годах.

На рисунке представлено сравнение наших результатов с данными, полученными в 2001 году в рамках Программы по мониторингу и оценке состояния Арктики (2). Оно позволяет заключить, что содержание диоксинов в органах и тканях у северных оленей за прошедшие 15 лет значительно снизилось, в то время как кадмия и ртути — существенно возросло.

В таблицах 3, 4 и 5 приведены результаты расчета дозы стойких за- грязнителей, поступающей в организм человека при употреблении мяса, печени и почек северных оленей, в сравнении с переносимой недельной дозой.

Употребление в пищу печени оленей обусловливало поступление в организм человека значительно больших доз диоксинов и дПХБ, чем при

-

3. Дозы кадмия и ртути, поступающие в организм при употреблении в пищу субпродуктов и мяса северных оленей ( Rangifer tarandus tarandus L. и Rangi-fer tarandus sibiricus Murray), в сравнении с переносимыми

-

4. Суммарные дозы диоксинов и диоксиноподобных полихлорированных бифенилов (Д и дПХБ, пг ТЭК ВОЗ/г общей массы) , поступающие в организм человека при употреблении в пищу мяса и печени северных оленей ( Rangifer tarandus tarandus L. и Rangifer tarandus sibiricus Murray), в сравнении с переносимой дозой (ПД)

Регион

Продукт, субпродкт

Жир, %

Д + дПХБ

Нагрузка на организм, пг/(чел.•нед)

% от ПД

Мурманская область Мясо ∼ 5 (18) 0,0650 98 12

Ненецкий АО 0,0335 50 6

Полуостров Таймыр (Краноярский край) 0,0085 13 2

Мурманская область Печень 4,5 6,55 419 50

Ненецкий АО 6,0 5,11 327 39

Полуостров Таймыр (Красноярский край) 5,0 0,93 60 7

П р и м еч а ни е. АО — автономный округ, ТЭК ВОЗ — токсические эквиваленты Всемирной организации здравоохранения. ПД — 840 пг ТЭК ВОЗ/(чел.•нед).

-

5. Суммарный процент загрязнителей, поступающих в организм человека при употреблении в пищу субпродуктов и мяса северных оленей ( Rangifer taran-dus tarandus L. и Rangifer tarandus sibiricus Murray), в сравнении с переносимой дозой (ПД)

|

Регион |

% от ПД |

||

|

Д + дПХБ (печень + мясо) |

кадмий (печень + почки) |

ртуть (печень + почки) |

|

|

Мурманская область |

62 |

245 |

25 |

|

Ненецкий АО |

45 |

76 |

24 |

|

Республика Коми |

100 |

17 |

|

|

Ямало-Ненецкий АО |

216 |

20 |

|

|

Полуостров Таймыр (Красноярский край) |

9 |

50 |

3 |

|

Республика Саха (Якутия) |

365 |

30 |

|

|

Камчатский край |

129 |

13 |

|

|

Чукотский АО |

272 |

31 |

|

П р и м еч а ни е. АО — автономный округ, Д и дПХБ — диоксины и диоксиноподобные полихлориро- ванные бифенилы. Пропуски означают, что данные отсутствуют.

потреблении мяса. В Мурманской области (наиболее загрязненный диоксинами регион) доза диоксинов и дПХБ, воздействующая на население при потреблении мяса и печени северных оленей, составляла более половины всей переносимой дозы. В отношении ртути наибольшая нагрузка на организм происходила при потреблении почек северных оленей, а суммарная доза при потреблении печени и почек не превышала трети от переносимой. В отношении кадмия ситуация оказалась крайне неблагоприятной, поскольку при употреблении в пищу одних только почек переносимая доза в большинстве регионов оказывалась превышена. Суммарная нагрузка на организм человека при потреблении печени и почек северных оленей была настолько значительна, что превышала переносимую дозу в шести из восьми исследованных регионов (кроме Таймыра и Ненецкого АО) и достигала наивысших значений в Республике Саха (Якутия) (превышает переносимую дозу более чем в 3,5 раза). Дозы кадмия и ртути, поступающие в организм человека при употреблении в пищу мяса северных оленей, во всех четырех исследованных регионах составляли не более 1 % от допустимой суточной дозы.

Следует также учесть, что коренное населения Крайнего Севера России подвергается значительному воздействию диоксинов, дПХБ и токсичных элементов и из других источников, помимо оленины, включая пищевые продукты, в частности морских млекопитающих и рыбу (26). Недавно была продемонстрирована высокая пищевая ценность мяса оленей (25) и оленьей печени, а также то, что пищевая ценность оленьей печени значительно выше, чем говяжьей, и печень оленей следует использовать при изготовлении продуктов питания (27). При разработке рецептур продукции из оленьей печени целесообразно учитывать сведения о ее загрязнении стойкими органическими загрязнителями и токсичными элементами.

Таким образом, загрязнение печени северных оленей диоксинами имеет четкое географическое распределение: наиболее загрязненный регион — Кольский полуостров, далее содержание диоксинов снижается по мере продвижения с запада на восток. В отношении загрязнения субпродуктов северных оленей кадмием и ртутью подобная зависимость не проявляется. За прошедшие 15 лет содержание диоксинов в оленьей печени значительно снизилось, а кадмия и ртути в печени и почках — существенно возросло. Согласно полученным данным, ягель может быть не основным источником поступления кадмия и ртути в организм северных оленей. Употребление мяса северных оленей из исследованных регионов не несет существенного риска для здоровья населения. В то же время регулярное и длительное употребление в пищу печени и почек может представлять дополнительный риск, поскольку переносимые дозы кадмия при этом оказываются превышены более чем в 3 раза.

Список литературы Загрязнение диоксинами и токсичными элементами субпродуктов северных оленей в регионах Крайнего Севера России

- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Приказ от 14 января 2013 года № 11. Об утверждении отраслевой программы «Развитие северного оленеводства в Российской Федерации на 2013-2015 годы». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902393115. Дата обращения 22.11.2016.

- Persistent toxic substances, food security and indigenous peoples of the Russian North. Final report. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, 2004. Режим доступа: https://www.amap.no/documents/doc/persistent-toxic-substances-food-security-and-indigenous-peoples-of-the-russian-north.-final-report/795. Дата обращения 22.11.2016.

- Dudarev A.A., Alloyarov P.R., Chupakhin V.S., Dushkina E.V., Sladkova Y.N., Dorofeyev V.M., Kolesnikova T.A., Fridman K.B., Nilsson L.M., Evengård B. Food and water security issues in Russia I: Food security in the general population of the Russian Arctic, Siberia and the Far East, 2000-2011. Int. J. Circum. Heal., 2013, 72: 21848 ( ) DOI: 10.3402/ijch.v72i0.21848

- Nilsson L.M., Destonuni G., Berner J., Dudarev A., Mulvad G., Odland J.O., Rautio A., Tikhonov C., Evengård B. A call for urgent monitoring of food and water security based on relevant indicators for the arctic. Ambio, 2013, 42: 816-822 ( ) DOI: 10.1007/s13280-013-0427-1

- Holma-Suutari A. Harmful agents (PCDD/Fs, PCBs, and PBDEs) in Finnish reindeer (Rangifer tarandus tarandus) and moose (Alces Alces). Academic dissertation. University of Oulu, Finland, 2014.

- Laurent C., Marchand P., Feidt C., Le Bizec B., Rychen G. Tissue distribution and bioconcentration factors of PCDD/Fs in the liver and adipose tissue following chronic ingestion of contaminated milk in rats. Chemosphere, 2005, 60: 929-938 ( ) DOI: 10.1016/j.chemosphere.2005.01.041

- Ruokojärvi P., Suutari A., Hallikainen A., Laaksonen S., Nieminen M., Kiviranta H. Distribution of PCDD/Fs, PCBs and PBDEs in semidomesticated reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) meat and liver. Organohalogen Compounds, 2011, 73: 1321-1324.

- Panel on Contaminants in the Food Chain. Scientific opinion on the risk to public health related to the presence of high levels of dioxins and dioxin-like PCBs in liver from sheep and deer. The EFSA Journal, 2011, 9(7): 2297 ( ) DOI: 10.2903/j.efsa.2011.2297

- Schröter-Kermani C., Rappolder M., Neugebauer F., Päpke O. PCDD, PCDF, and DLPCB in terrestrial ecosystem: Are there correlations of levels or patterns in soil and roe deer liver? Organohalogen Compounds, 2011, 73: 1325-1328.

- Holma-Suutari A., Ruokojärvi P., Laaksonen S., Kiviranta H., Nieminen M., Viluksela M., Hallikainen A. Persistent organic pollutant levels in semi-domesticated reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.), feed, lichen, blood, milk, placenta, foetus and calf. Sci. Total Environ., 2014, 476-477(1): 125-135 ( ) DOI: 10.1016/j.scitotenv.2013.12.109

- Holma-Suutari A., Ruokojärvi P., Komarov A.A., Makarov D.A., Ovcharenko V.V., Panin A.N., Kiviranta H., Laaksonen S., Nieminen M., Viluksela M., Hallikainen A. Biomonitoring of selected persistent organic pollutants (PCDD/Fs, PCBs and PBDEs) in Finnish and Russian terrestrial and aquatic animal species. Environmental Sciences Europe, 2016, 28: 5 ( ) DOI: 10.1186/s12302-016-0071-z

- Hassan A.E.A. Nutrients and toxic elements in semi-domesticated reindeer in Norway. Nutritional and food safety aspects. PhD dissertation. University of Tromsø, 2012.

- Hassan A.A., Rylander C., Brustad M., Sandanger T.M. Level of selected toxic elements in meat, liver, tallow and bone marrow of young semi-domesticated reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) from Northern Norway. Int. J. Circumpol. Health, 2012, 71: 1-7 ( ) DOI: 10.3402/ijch.v71i0.18187

- Комаров A.A. Диоксины и полихлорированные бифенилы в кормах. Сельскохозяйственная биология, 2003, 2: 20-37.

- European Commission, Scientific Committee on Food. Opinion on the risk assessment of dioxins and dioxin-like PCBs in food. Update based on new scientific information, 30 May 2001. Режим доступа: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_catalogue_dioxins_out90_en.pdf. Дата обращения 22.11.2016.

- EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). Cadmium in food -Scientific opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain. The EFSA Journal, 2009, 7(3): 980 ( ) DOI: 10.2903/j.efsa.2009.980

- EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food. The EFSA Journal, 2012, 10(12): 2985 ( ) DOI: 10.2903/j.efsa.2012.2985

- МУ А-1/030. Методические рекомендации по арбитражному определению стойких полихлорированных органических загрязнителей (дибензодиоксины и дибензофураны) с использованием хромато-масс-спектрометрии высокого разрешения в пищевой продукции. М., 2015.

- МУ А-1/006. Методические указания по определению массовой доли мышьяка, кадмия, ртути и свинца в пищевых продуктах, кормах и кормовых добавках методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой. М., 2014.

- Dudarev A.A. Dietary exposure to persistent organic pollutants and metals among Inuit and Chukchi in Russian Arctic Chukotka. Int. J. Circumpol. Health, 2012, 71 ( ) DOI: 10.3402/ijch.v71i0.18592

- Schuster R.C., Gamberg M., Dickson C., Chan H.M. Assessing risk of mercury exposure and nutritional benefits of consumption of caribou (Rangifer tarandus) in the Vuntut Gwitchin First Nation community of Old Crow, Yukon, Canada. Environ. Res., 2011, 111(6): 881-8877 ( ) DOI: 10.1016/j.envres.2011.05.025

- Evaluation of certain contaminants in food (Seventy-second report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives). WHO Technical Report Series, 2011, 959: 55.

- Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). Procedures for recommending maximum residue limits residues of veterinary drugs in food. Rome, 2000.

- Технический регламент Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. ТР ТС 021/2011. Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptex-reg/tr/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf. Дата обращения 22.11.2016.

- Новак Г.В., Бодрова Л.Ф. Химический состав мяса северных оленей при применении различных типов кормления. Известия Oренбургского государственного аграрного университета, 2014, 6: 120-122.

- AMAP. AMAP Assessment 2002: Human health in the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, 2003. Режим доступа: https://www.amap.no/documents/doc/amap-assessment-2002-human-health-in-the-arctic/95. Дата обращения 22.11.2016.

- Туршук Е.Г., Лобода Е.А. Выявление предпосылок использования печени и сердца одомашненных северных оленей в производстве продуктов питания. Техника и технология пищевых производств, 2012, 1(24): 85-89.