Захабы Изборской крепости (к вопросу о начальных этапах строительства)

Автор: Закурина Т.Ю., Гофман Г.С., Степанов С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Конференция памяти В.В. Седова (Москва, 2014 г.)

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены новые данные для датировки начальных этапов строительства Талавского и Никольского захабов Изборской крепости. Материалы получены в ходе архитектурно-археологических исследований, проведенных авторами публикации в 2000-е гг. Исследования показали, что Талавский захаб сохранил древнюю планировку и элементы первоначального въездного устройства первой трети XIV в. Археологические материалы свидетельствуют о том, что в конце XIV -первые десятилетия XV в. в ходе реконструкции крепости перестраиваются оба за-хаба. В результате строительства башни Талавский захаб становится не проездным.Никольский захаб полностью перестраивается и приобретает функцию главного въезда в крепость

Изборск, фортификационные сооружения, захаб, городскаяпланировка

Короткий адрес: https://sciup.org/14328223

IDR: 14328223

Текст научной статьи Захабы Изборской крепости (к вопросу о начальных этапах строительства)

Изборская крепость – одна из немногих каменных русских крепостей, сохранивших древнюю планировку и значительный объем средневековой кладки.

Среди сооружений крепости особое место занимают въездные устройства – захабы. Оба изборских захаба –Талавский и Никольский – дошли до настоящего времени с существенными утратами, но все же сохранили основные свои элементы.

Первоначально захабы Изборской крепости имели вид длинных узких коридоров – «рукавов», зажатых между двумя параллельными стенами. В систему захабов также входили башни.

Южный въезд в крепость – Никольский захаб – до настоящего времени сохранил внутреннюю стену с проломом в средней части, а также внешнюю стену, нижние конструкции которой были скрыты под землей. Возвышалась только ее отреставрированная в 60-е гг. XX в. западная часть и нижние конструкции реставрированных наружных ворот, примыкавших к башне Темной. Внутренние ворота захаба (ныне именуемые Никольскими) были полностью реконструированы в XIX в., а затем отреставрированы в 2003 г. Еще во второй половине XIX в. в средней части захаба были видны руины башни Плоской, позднее полностью оказавшиеся под землей.

Талавский захаб примыкает к западной части северного прясла крепости и Талавским воротам, откосы которых сохранились в нижней своей части. Он сохранил значительную часть внутренней стены, участки кладки наружной стены, поднятой над уровнем дневной поверхности во время реставрации 1962 г., а также Талавскую башню, конструктивно и функционально связанную с ним.

Впервые изборские захабы упоминаются в писцовой книге 1584–1585 гг. «А на городе 6 стрелен: 5 стрелен круглых, шестая четвероугольная, а в городе двои вороты: одны ворота Никольские, а другие Талавские » «А у города за стеною с полденной приделок от Больших ворот по наугольною стрельню по круглую , в длину 5 (?) сажен с полусаженью…»; «А з другую сторону города с Лукины стороны другой застенок новой же, возле старую стену придел каменной новой , в длину того застенка от наугольной стрелни по изгиб городовые стены по Талавские ворота новаго приделка в длину 18 сажен с полусаженью…» (Писцовая книга..., 1914. С. 411).

Основная информация по данной тематике содержится в документах XVII– XIX вв. – сметных росписях, сметных книгах, городовых сметах, на планах Из-борской крепости, на видах крепостных сооружений и т. п. Эти документы дают представление о захабах в период, когда крепость потеряла свое оборонное значение. Тем не менее они содержат определенную информацию для изучения их строительной истории в более раннее время.

Истории изборских захабов уделяли внимание практически все исследователи крепости. Основной вопрос, который обсуждался в научной литературе наряду с другими, – это вопрос о времени их строительства.

Особый вклад в изучение истории изборских захабов в первой половине XX в. внесли ведущие специалисты в области крепостного зодчества – П. А. Раппопорт и В. В. Косточкин.

Сооружение дошедших до нас захабов Изборской крепости П. А. Раппопорт относил к середине XVI в. Свое мнение он основывал на анализе свидетельств писцовых книг 1584–1585 гг. В них упоминались «застенки новые» и «приделы каменные новые». По мнению исследователя, «новыми» в конце XVI в. могли называться только стены, построенные не ранее середины этого же столетия ( Раппопорт , 1952. С. 183).

В. В. Косточкин, напротив, был сторонником ранней датировки изборских захабов. Он считал, что «рукавчатые» захабы, т. е. въезды из двух параллельных стен, характерны только для военной архитектуры XIV–XV вв., и позднее в русском оборонном зодчестве они не применялись. Строительной периодизации Изборской крепости исследователь посвятил отдельную статью, в которой обращался и к истории захабов ( Косточкин , 1959). Талавский захаб, по мнению В. В. Косточкина, был создан в конце XIV в. вместе с Талавской башней. Захаб был, вероятно, запасным, предназначался для пешего прохода и использовался лишь в военных условиях. Строительство же Никольского захаба В. В. Косточ-кин относил к третьей четверти XV в., отмечая, что на месте построенного в этот период захаба должно было существовать какое-то не дошедшее до настоящего времени устройство. Этот захаб, по-видимому, был главным, повседневным ( Косточкин , 1962. С. 262).

Позднее к истории захабов Изборска обращались также исследователи крепости В. В. Седов и А. Р. Артемьев.

В. В. Седов отмечал, что вопрос о времени оформления захабов остается открытым, поскольку они не изучены археологически. Он признавал весьма вероятной датировку захабов, предложенную В. В. Косточкиным, и отмечал, что существуют все основания допускать одновременность строительства захабов и связанных с ними башен в период реконструкции крепости последней четверти XIV – начала XV в. ( Седов , 1993. С. 35).

Соглашаясь с мнением П. А. Раппопорта, к последнему этапу строительства крепости (т. е. первой половине – середине XVI в. ) относил сооружение захабов А. Р. Артемьев. В то же время он не исключал возможности более ранней их датировки ( Артемьев , 1990. С. 31; 1998. С. 36).

Первые археологические раскопки захабов были проведены еще в начале XX в. членами Русского военно-исторического общества. В ходе них были обследованы въездные ворота, а также небольшие участки примыкающих к ним стен. В 60–70-е гг. XX в. в связи с проведением ремонта крепости на территории захабов закладывались небольшие по площади раскопы, которые носили чисто прикладной характер.

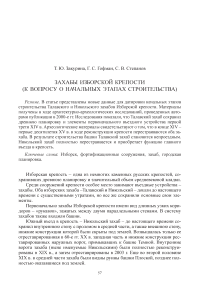

В 2001, 2007–2013 гг. в ходе подготовки научно-проектной документации для консервации и частичной реставрации крепости Псковским филиалом ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектрестав-рация»» наряду с другими исследованиями были проведены и археологические раскопки (рис. 1). Особое внимание уделялось изучению захабов, поскольку для проведения их консервации и реставрации было недостаточно данных, а история этих сооружений имела много белых пятен.

Раскопки захабов позволили получить значительную информацию для рассмотрения вопросов хронологии и периодизации их строительства. Здесь мы обратимся только к данным, характеризующим первоначальные этапы строительства изборских захабов, т. е. времени их появления.

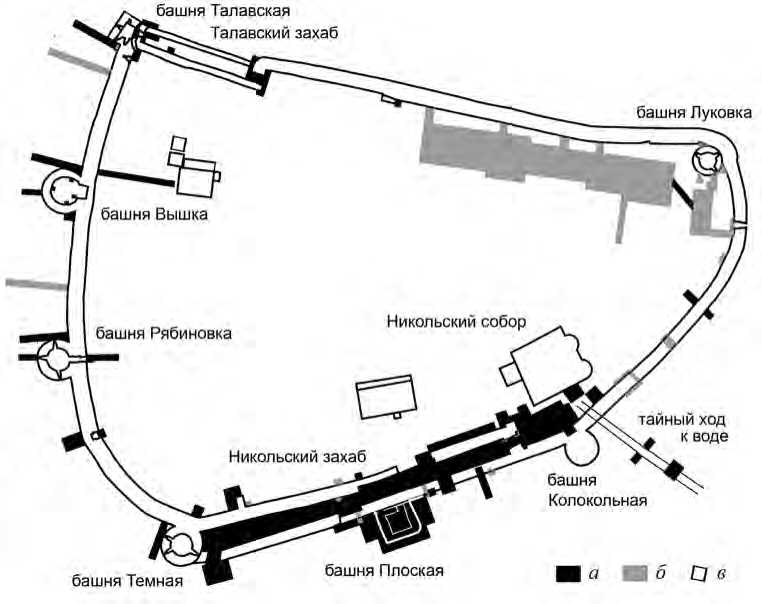

Первым объектом археологического исследования стал Талавский захаб (рис. 2). Археологические раскопы закладывались в проемах внутренних и внешних ворот, в местах примыкания стен к Талавской башне, на участках поворота стен и примыкания их друг к другу. Раскопки показали, что отложения в коридоре захаба были существенно нарушены в результате неоднократных ремонтов, особенно в 60–70-е гг. Мощность культурного слоя здесь составляла от 0,8 до 1,4 м. Причем около половины отложений составляли насыпные слои периода ремонта захаба в XX в.

В ходе исследований северо-западного угла крепости решался вопрос о местонахождении наружных ворот Талавского захаба. По мнению некоторых исследователей, эти ворота должны были располагаться в наружной стене захаба в месте примыкания к Талавской башне. Раскоп, заложенный нами в данном месте, не принес ожидаемых результатов. Никаких следов воротных конструкций не было обнаружено. Сохранилось только основание наружной стены заха-ба, построенной позднее Талавской башни.

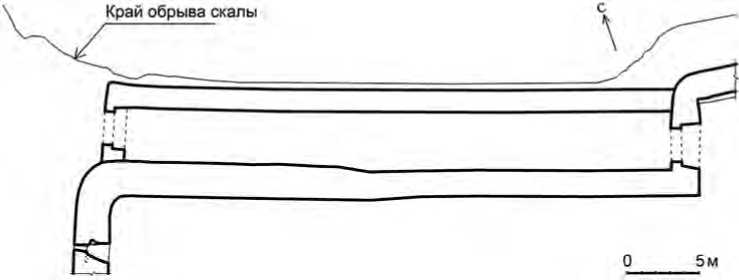

На восточном фасаде Талавской башни хорошо видны две арочные перемычки над входом. Кладка большого, частично заложенного проема составляет

Рис. 1. Схема расположения архитектурных объектов и археологических раскопов в Изборской крепости а – раскопы 2001–2002, 2007–2013 гг.; б – раскопы до 2001 г.; в – архитектурные объекты единое целое с примыкающим с севера обрезом внешней, несохранившейся за-хабной стены. На это обращали внимание многие исследователи и относили конструкции башни и внешнюю захабную стену к единому строительному этапу.

Натурные исследования Талавской башни показали, что частично заложенный воротный проем в восточной стене имеет слишком большие, несоизмеримые с башней, параметры: ширина 2,9 м снаружи и 2,4 м внутри. Устройство четвертей этого проема свидетельствует о том, что ворота открывались не внутрь башни, как это должно было быть, а наружу – в сторону захаба. При расчистке от реставрационной обмазки углов внутри башни были выявлены швы между восточной и другими стенами башни, т. е. отсутствует перевязка в кладке стен, при этом северный откос воротного проема заходит за грань северной стены башни. Восточная стена существенно (почти на 1 м) тоньше, чем остальные стены башни.

Таким образом, стало очевидно, что широкий воротный проем имеет отношение не к самой башне, а только к нижнему фрагменту восточной стены (в уровне первого яруса башни). Этот фрагмент является западной стеной захаба, а проем в ней – первоначальными наружными (наличными) воротами Талавского захаба (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент восточного фасада Талавской башни. Картограмма строительной периодизации

1 – северная стена крепости – первый строительный период; 2 – западная стена захаба с воротами и фрагмент северной стены – первый строительный период; 3 – восточная стена башни – второй строительный период; 4 – закладка ворот захаба и устройство ворот башни – второй строительный период; 5 – ремонтно-консервационная кладка 1847 г.; 6 – цементный раствор и скобы крепления стоек ворот 1941–1944 гг.; 7 – ремонтно-консервационная кладка 1962 г.

Изучение внутреннего воротного проема также позволило выявить остатки конструкций и определить параметры первоначальных внутренних ворот. Оказалось, что их ширина соответствовала ширине воротного проема, вычлененного в составе кладки Талавской башни (она составила около 3 м). Кроме того, была установлена связь воротной конструкции с сохранившейся в данном месте первоначальной кладкой северной крепостной стены. Стена и воротные конструкции имели общую строительную линзу, залегавшую на поверхности материка.

Таким образом, первоначальный захаб представлял собой коридор, образованный основной стеной крепости и параллельной ей, пристроенной снаружи более тонкой стеной – «приделком». Коридор ограничивался наружными воротами с запада и внутренними с востока (рис. 3). Исследование показало, что все конструкции имеют сходный характер кладки из местного известняка на плотном розоватом растворе.

Рис. 3. Талавский захаб. Первый строительный период. Реконструкция

Датировка захаба определяется соотношением с северной крепостной стеной, которая является первоначальной на данном месте и может быть связана с первой каменной крепостью, упомянутой в летописях под 1303 и 1330 гг.

Можно заключить, что захаб как въездное устройство был задуман и сооружен в первый период строительства крепости. В этот период он полностью отвечал своему предназначению: выполнял функции въездного устройства и нес нагрузку дополнительного усиления этого достаточно слабого участка крепости.

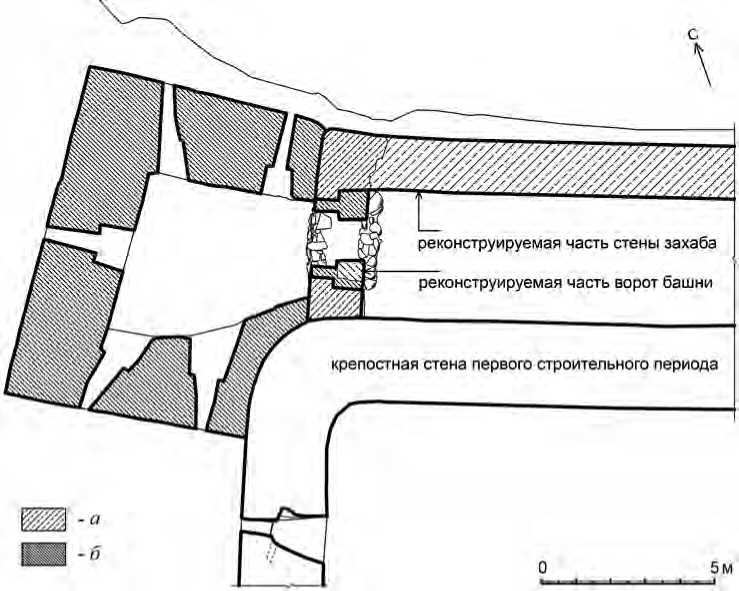

Следующий строительный период захаба связан с сооруженим Талавской башни. Башня имеет пятигранную форму, отличающую ее от всех остальных башен крепости. Восточной гранью она установлена на остатках наружной воротной стены захаба. При установке башенной стены над воротами была выложена разгрузочная арка. Северная грань башни располагается практически на краю ступенчатого скального обрыва (на расстоянии 0,4–0,6 м от его края), что было выявлено в ходе раскопок. Об этом свидетельствовало распространение строительной линзы, которая примыкает к основанию стены башни и распространяется в сторону от нее по поверхности скалы. Данное обстоятельство показывает, что в момент строительства башни между ее основанием и обрывом было очень небольшое расстояние, что вряд ли давало возможность организации здесь какого-либо проезда и даже прохода. Таким образом, появление Талавской башни перекрыло проезд через Талавский захаб. Он перестал функционировать как въездное устройство в крепость с северо-западной стороны. Датировка этого строительного периода связана с общей строительной периодизацией крепости (рис. 4).

Практически все исследователи признают, что изборские башни, кроме Луковки, были построены одновременно на этапе приспособления крепости к огнестрельному оружию. В датировке данного периода существуют расхождения. Однако наиболее обоснованной является версия В. В. Косточкина, который относил его к концу XIV в. ( Косточкин , 1959. С. 141–142). Она была поддержана В. В. Седовым и А. Р. Артемьевым, датировавшими этот строительный период последней четвертью XIV – началом XV в. ( Седов , 1993. С. 35; Артемьев , 1990. С. 31; 1998. С. 36).

Рис. 4. Талавская башня и захаб. Второй строительный период. Реконструкция а – конструкции стен и ворот захаба – первый строительный период; б – конструкции стен и ворот башни – второй строительный период

В отличие от Талавского, Никольский захаб является значительно более сложным и мощным сооружением (его длина более 90 м). В состав захаба на разных этапах его существования входили трое ворот и три башни. В свое время В. В. Косточкин высказывал мнение о том, что ныне существующему захабу должно было предшествовать какое-то более раннее устройство.

Разведочные раскопы в восточной части захаба показывали, что в его коридоре имеются хорошо стратифицированные отложения. Поэтому было решено по возможности исследовать его сплошной площадью.

Раскопками были изучены большая часть отложений в коридоре захаба (кроме его восточной части между Никольскими воротами и башней Плоской), участок перед наружными воротами, а также башня Плоская.

Мощность культурных отложений в коридоре захаба составила от 1 до 2 м. В составе этих отложений хорошо выделялись два основных горизонта: насыпной слой строительного мусора, связанный с ремонтами и реставрацией захаба, и стратифицированный слой времени его бытования, мощностью до 1 м. Наличие стратифицированного слоя позволило выделить в его составе строительные горизонты и комплексы вещевого материала, связанные с ними.

Центральным объектом исследований, дающим основную информацию об истории захаба, стала его наружная стена и связанные с нею сооружения. Полное исследование стены было проведено на участке длиной около 80 м между башнями Темной и Плоской.

В составе кладки стены на всем ее протяжении были выявлены следы двух хорошо вычленяемых строительных периодов. Они резко отличались по своим морфологическим характеристикам. Нижняя часть кладки по всей высоте была выполнена из колотых разноразмерных известняковых плит, преимущественно тонких и длинных. Граница более позднего строительного периода была четко обозначена слоем валунов. С уровня этого слоя прослеживалась кладка из подтесанных плит правильной формы, уложенных с соблюдением порядовки (рис. 5: с. 348).

Нижняя часть кладки имела в основании строительную линзу, которая опиралась на поверхность материка или погребенной почвы. Таким образом, участок наружной стены Никольского захаба (а следовательно, и сам захаб) от наружных ворот у башни Темной до башни Плоской был первоначальным на данном месте.

Анализ вещевого материала из отложений, соотносимых с первым горизонтом строительства захаба, показал следующую картину.

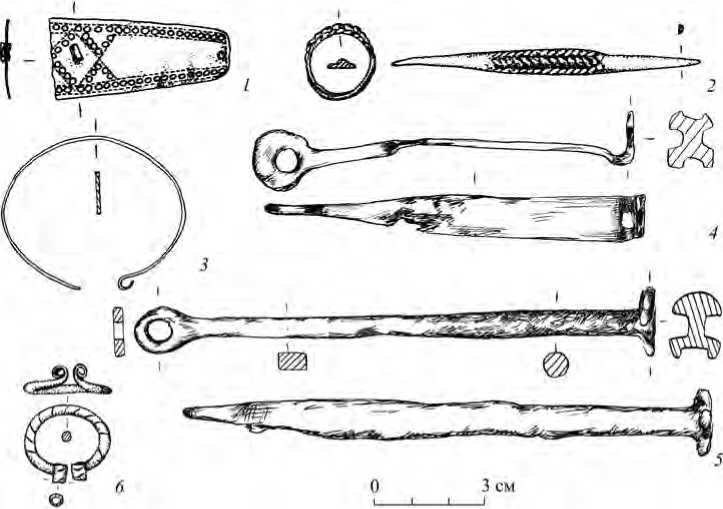

Из зачисток слоя раствора и камней, связанных с линзой первоначальной стены в западной части коридора захаба, происходят: бронзовая накладка, изготовленная из орнаментированного пластинчатого браслета, бронзовый узкопластинчатый перстень с заходящими концами и ложновитым орнаментом и два железных ключа типа «В I», по Б. А. Колчину (рис. 6, 1, 2, 4, 5 ). Период бытования этих предметов укладывается в рамки X-XII - начала XV в. ( Седова , 1981. С. 125; Древняя Русь..., 1997. С. 252. Табл. 6; Valk H. , 2001. P. 52. Plate XX).

Для датировки первого строительного горизонта интересен также материал погребения, обнаруженного в коридоре захаба. Оставляя за скобками вопрос о причинах появления столь неожиданного эпизода в истории крепости, обратимся к полученным данным.

Парное захоронение детей 7–8-летнего возраста было открыто в предмате-риковых отложениях западной части коридора захаба. Стратиграфические наблюдения показывают, что погребение было совершено или в момент строительства первоначальной стены, или же в короткий срок после его окончания (до начала образования культурных отложений). На одном из погребенных был обнаружен неорнаментированный пластинчатый браслет с загнутым концом (рис. 6, 3 ). По материалам раскопок Новгорода, пластинчатые загнутоконечные браслеты бытуют с XI до 60-х гг. XIV в. ( Седова , 1981. С. 113). Вместе с тем, учитывая индивидуальную форму браслета, отсутствие на нем орнаментации, можно предполагать и более позднюю его датировку.

Таким образом, датируемый вещевой материал из слоя, связанного с горизонтом строительства первоначальной стены, немногочислен. Абсолютное большинство вещевых находок имеет широкий хронологический диапазон бытования. Поэтому для обоснования датировки первого строительного периода Никольского захаба мы привлекли более представительный и важный

Рис. 6. Индивидуальные находки, связанные со строительством наружной стены Никольского захаба

1 – накладка орнаментированная бронзовая (Р-37, 52–11–7–132)1 – расчистка камней в составе линзы строительства стены; 2 – перстень пластинчатый с заходящими концами и ложновитым орнаментом бронзовый (Р-37, 32–11–14–141) – расчистка камней в составе линзы строительства стены; 3 – браслет пластинчатый с загнутым концом бронзовый (Р-26, 4–13–1–5) – погребение 1; 4, 5 – ключи железные (Р-37, 72–13–1–147; Р-37, 51–13–3–149) – перемешенный слой в составе линзы строительства стены; 6 – фибула подковообразная спиралеконечная бронзовая (Р-63, 24–20–3–61) – углистый слой на линзе строительства стены захаба для псковской хронологии керамический материал. В основу предложенных нами датировок был положен анализ набора керамики, основанный на соответствии датированных форм глиняной посуды Пскова керамике Изборска.

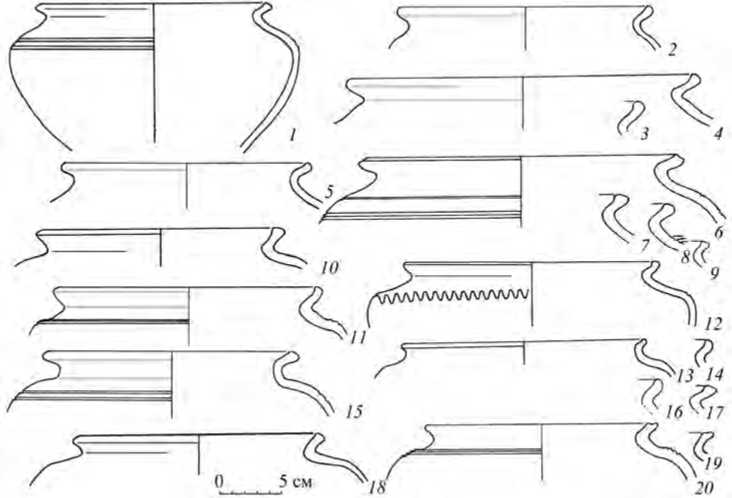

Керамический материал, обнаруженный в слоях, стратиграфически связанных с горизонтом первоначального строительства наружной стены захаба, представлен несколькими типовыми формами горшков, которые объединяет оформление внутреннего края венчика, образующего валик или уступ. Венчик средней высоты или короткий, отогнут наружу. Его внешний край в ряде случаев скруглен, но чаще косо (иногда горизонтально) срезан. Шейка не выражена. Предплечье пологое, переходящее в широкое, чаще всего округлое плечо с максимальным расширением в верхней трети горшка. Орнаментация или отсутствует, или нанесена в виде пояска из 2–4-х линий, реже – волны (рис. 7).

Рис. 7. Керамический комплекс, связанный со строительством наружной стены Никольского захаба

3, 9, 17 – погребенный дерн под линзой строительства стены; 4, 6, 7, 16 – в составе строительной линзы; 1, 2, 5, 8, 10–15, 18–20 – слой, перекрывающий строительную линзу

Подобные формы хорошо известны в материалах раскопок Пскова, где традиционно датируются концом XIV – началом XV в., что подтверждено материалами Васильевского раскопа 1991 г. Здесь аналогичный изборскому керамический набор происходил из содержащих железный шлак крупных материковых ям начала освоения территории в конце XIV в. Одну из ям перекрыл последующий ярус застройки, имеющий серию порубочных дат, расположенных в интервале 20–30-х годов XV в. ( Королева, Харлашов , 1994. С. 83–86. Рис. 10, 11; Степанов , 2011. С. 112, 113). Керамика, связанная с заполнением построек этого яруса, характеризуется содержанием в своем составе других форм горшков, отсутствующих в составе комплексов материковых ям, а также отложений, связанных со строительством Никольского захаба Изборской крепости.

Обращаясь к изборскому комплексу, считаем принципиально важным отметить, что весь керамический набор, обнаруженный как под линзой строительства захаба и в самой линзе, так и в слое, залегающем на ней, объединен единообразием форм, характеризующих достаточно узкий хронологический период, позволяющий определить время строительства наружной стены Никольского захаба в рамках конца XIV – первой четверти XV в. Этому не противоречат и датировки вещевых находок более позднего этапа бытования.

В контуре западной торцевой части захаба, в месте примыкания его стен к башне Темной напротив внешних ворот раскопки показали почти полное разрушение отложений в результате разновременных перекопов. Данное обстоятельство не позволило определить соотношение первоначальной стены и башни Темной.

Основная информация для решения этого вопроса была получена при раскопках с наружной стороны ворот у башни Темной. Здесь были открыты хорошо стратифицированные отложения, примыкающие к основанию башни и наружной стене захаба. Эти отложения были представлены черным углистым слоем мощностью от 0,03 до 0,4 м. В его составе были найдены многочисленные фрагменты керамики конца XIV – начала XV в., сходной по типу с керамикой из слоя горизонта строительства внутри коридора захаба. Из углистого слоя происходит и подковообразная фибула круглого сечения со спиральными концами (рис. 6, 6 ). Бытование подобных находок в Новгороде не выходит за рамки XIII в. ( Седова , 1981. С. 86).

Отложения углистого слоя перекрывали строительную линзу башни и стены захаба, которая примыкала к основаниям стен и распространялась на расстояние около 4 м. Она залегала на поверхности коричневого плотного предматерикового суглинка и документировала самый ранний строительный период на данном месте (рис. 8: с. 348). Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о том, что строительство башни Темной и наружной стены захаба велось одновременно. Очевидно, в этот период Никольский захаб приобрел тот вид, который он имел в течение всего остального времени своего существования. Исходя из общей строительной периодизации Изборской крепости, захаб как длинный коридор, начинающийся у башни Темной, появляется вместе с остальными башнями в период реконструкции. К сожалению, остается нерешенным вопрос об устройстве захаба на первоначальном этапе строительства каменной крепости.

Хронология первоначального строительства изборских захабов представляется нам в следующем виде. Ныне существующий Талавский захаб сохранил древнюю планировку и элементы первоначального въездного устройства, задуманного и построенного первостроителями крепости в первой трети XIV в. В этот период он имел вид узкого коридора между двумя стенами и двумя воротами. Вполне вероятно, что аналогично был оформлен и южный въезд в крепость. Сама планировка крепости и необходимость обороны этого участка предполагает его наличие.

В период реконструкции крепости перестраиваются и ее захабы. В северозападной части – в Талавском захабе – строится башня, перекрывающая наружные ворота, и захаб становится непроездным. С южной стороны сооружается сложное въездное устройство с башнями и воротами. С этого момента Никольский захаб становится основным (и, очевидно, единственным) въездом в крепость. Археологические материалы свидетельствуют о том, что происходит это в конце XIV – в первые десятилетия XV в.

Список литературы Захабы Изборской крепости (к вопросу о начальных этапах строительства)

- Артемьев А. Р., 1998. Города Псковской земли в XIII-XV вв. Владивосток. 420 с.

- Артемьев А. Р., 1990. Этапы строительства Изборской крепости XIV-XVI вв.//ЗПДС: Тез. докл. науч.-практич. конф. Псков: Псковский гос. объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. С. 30-31.

- Древняя Русь. Быт и культура/Отв. ред. Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. M.: Наука. 368 с. (Археология.)

- Королёва Э. В.,Харлашов Б. Н., 1994. К вопросу о дворах в средневековом Пскове (по материалам Васильевского раскопа)//Археологическое изучение Пскова. Вып. 2. Псков: Псковский гос. науч.-иссл. археологический центр. С. 77-97.

- Косточкин В. В., 1959. Строительная биография крепости Изборска//СА. № 1. С. 124-143.

- Косточкин В. В., 1962. Русское оборонное зодчество конца XIII -начала XVI веков. М.: Изд-во АН СССР. 286 с.

- Писцовая книга № 827 (1584-1585 гг.)//Сб. МАМЮ. Т. 6. М. С. 411-412.

- Раппопорт П. А., 1952. Из истории военно-инженерного искусства Древней Руси (Старая Ладога, Порхов, Изборск, Остров)//Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. Т. 2: Крепостные сооружения Древней Руси. М.: Наука. С. 133-201. (МИА; № 31.)

- Седов В. В., 1993. Изборск в эпоху Древней Руси//Изборск и его окрестности -заповедный край России. Псков: Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. С. 9-40.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.: Наука. 193 с.

- Степанов С. В., 2011. Керамика Пскова XV-XVIII вв.//Древности Пскова. Археология, история, архитектура. Вып. 2. Псков: Псковский гос. объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. С. 111-141.

- Valk H, 2001. Rural cemeteries of Southern Estonia 1225-1800 AD. Doktoritöö. Visby: Gotland University College, Centre for Baltic Studies; Tartu: Tartu University Press. 115 p. 20 pl.