Закабаление и «охолопливание» населения России в период окончательного утверждения крепостного права (XVII век)

Автор: Чуканов И.А.

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: История и историография

Статья в выпуске: 4 (14), 2013 года.

Бесплатный доступ

В представленном материале на основе подлинных документов XVII века раскрываются формы и методы закабаления свободного населения страны в период окончательного утверждения крепостного права.

Крепостное право, кабала, дворянство, крестьянство, иностранцы, вымученные кабалы, наказания

Короткий адрес: https://sciup.org/14113856

IDR: 14113856

Текст научной статьи Закабаление и «охолопливание» населения России в период окончательного утверждения крепостного права (XVII век)

Крепостное право в России утвердилось значительно позже, чем в европейских государствах, где эти процессы протекали едва ли не начиная от падения Римской империи в V веке. В XVII веке, который вошел в историю России как «бунташный век», произошло окончательное утверждение крепостного права, существовавшего в стране в течение 200 лет, вплоть до его отмены в 1861 году.

Окончательное утверждение крепостного права в России активизировало противоправную деятельность дворян, бояр и других представителей правящего сословия по закабалению свободных крестьян, лично свободных представителей других сословий, переводу их к числу крепостных зависимых крестьян и дворовой челяди (холопов).

Обширность территории страны, ее необозримые угодья и просторы заставили правящий класс страны активизировать закрепощение подавляющей части ее граждан, так как получать какой-либо прибавочный продукт в условиях неразвитости ремесел и торговли, иначе как с зависимых крепостных крестьян и эксплуатации их труда, было фактически не с кого.

Документы минувших лет рисуют мрачную картину, когда, несмотря на проводимую правительством непримиримую борьбу с разбойниками, грабителями на дорогах, так называемыми «лихими» людьми, легально существовали группировки людей, основным промыслом которых был отлов и последующее закабаление свободных людей. Причем государственные чиновники, понимая всю «экономическую важность» этого «мероприятия», не только не боролись с этим злом, но и зачастую поощряли данные «процессы».

Кто принадлежал к этим сообществам, деятельность которых, как это ни парадоксально, не попадала, благодаря существующим на тот момент прорехам в законодательстве, не только под уголовную, но и даже административную ответственность?

Ловлей и закабалением свободных людей занимались в первую очередь бояре и дворяне, которые создавали в этих целях специальные вооруженные «команды» из своих дворовых людей. По приказу своих хозяев, а зачастую и руководимые ими, вооруженные разбойники-челя-динцы захватывали свободных людей на дорогах, отводили в поместья и насильно там удерживали в целях получения выкупа или подписания личного письменного обязательства о согласии «наложить на себя кабалу», то есть фактически перейти в разряд крепостных крестьян.

Фактов, подтверждающих данную противоправную и противозаконную практику, имеется предостаточно. Так, в марте 1649 года на имя воронежского воеводы поступила жалоба от боярского сына Ивана Авдеева, в которой он рассказывает о случае, произошедшем с его матерью Марией Федоровной и его сестрой Евфро- синьей. Они по дороге в монастырь на богомолье были незаконно задержаны и отведены в поместье боярина Петра Толмачева. После чего мать и дочь были посажены в личную тюрьму помещика. Мать была отпущена только после внесения выкупа в размере 5 серебряных рублей с полтиной [1], а его сестра два года была вынуждена томиться в помещичьей тюрьме в железных оковах, так как отказалась подписывать кабальный договор [2].

Насильственной социальной стратификации не могло помешать даже боярское происхождение. Старица Воронежского Покровского монастыря Евфросинья совершила серьезную ошибку, выйдя замуж за крестьянина. После его смерти хозяева ее покойного мужа-крестьянина немедленно предъявили права на владение ее двумя дочерьми. При этом защитить свою сестру-боярыню от произвола не смог даже ее брат — столбовой боярин, занимавший крупную государственную должность. Челядь воронежского дворянина Агея Лосева на улице схватила сестру Евфросинью и доставила в его имение, потребовав от нее заключить с ним кабальный договор. Воспользовавшись невнимательностью охраны, Евфросинья, закованная в ножные кандалы, убежала из имения и в таком виде пришла с жалобой к воеводе Василию Ивановичу Логовчину [3, л. 1]. Вызванный к воеводе дворянин Агей Лосев пытался отстоять перед воеводой свои «права» на Евфросинью, ссылаясь на ее замужество с крестьянином, но получил отказ, и старица была возвращена брату.

Однако помещик на этом не успокоился и предпринял попытку сделать своей холопкой теперь уже дочь Евфросиньи — Авдотьицу. Хотя Евфросинья и Авдотьица постриглись в монахини, чтобы спастись от произвола ретивого помещика в монастыре, люди Агея Лосева дождались, пока Авдотьица выйдет за стены монастыря за водой и немедленно похитили ее, засунув в мешок и увезя на подводе.

Мать снова бросилась с жалобой к уездному воеводе на творимый произвол. Хотя люди воеводы и организовали поиск похищенной девушки, но найти ее так и не смогли, так как Лосев сумел переправить ее в поместье своего родственника Титова в другой уезд. Девушку не стали заключать в тюрьму, однако на прогулки ее выпускали в тяжелом железном ошейнике, соединенном цепями с кандалами на поясе, руках и ногах. Денно и нощно ее охраняла помещичья стража. Авдотьица жила, работала и осуществляла даже прогулки по лесу в оковах, вынуждена была в них ночевать.

После восьми месяцев постоянного пребывания в оковах девушке удалось убежать из поместья, и она, так и будучи в оковах, явилась к матери в монастырь. (В те времена некоторые крестьяне и горожане из подневольных людей — холопов годами носили железные оковы, в которые их заковали в целях наказания и предупреждения побега их хозяева, в них они жили и работали, поэтому на девушку в кандалах из-за обыденности и повседневности этого явления никто не обратил никакого внимания, даже когда она проходила через населенные пункты.)

Длительное ношение оков в качестве наказания, применяемого к беглецам либо лицам, склонным к побегу, широко практиковалось в России XVII века. Несмотря на требования воеводы оставить Авдотьицу в покое, дворовые люди Агея Лосева продолжали длительное время ее караулить у стен монастыря, демонстрируя полное пренебрежение по отношению к закону и властям [3, л. 41].

После многочисленных жалоб на преступную деятельность Лосева чиновниками Разрядного приказа было проведено расследование, которое выявило очевидный преступный состав его деятельности по отношению к старице и ее дочери. Однако в Разрядном приказе только подтвердили, что налицо были все признаки преступления, подпадающего под статью 251 главы X Соборного Уложения 1649 года, и… тем и ограничились. Никаких действий по судебному преследованию Агея Лосева предпринято не было. В конце концов вышел царский указ, в котором констатировалось: «...а что Агей Лосев мочью своей и озор-ничеством ей (Евфросинье) и дочерям ея чинил всякую тесноту и ныне ей, старице, волокиту в Москве, и за что на нем доправить 10 рублей и отдать ей, старице» [3, л. 1—3].

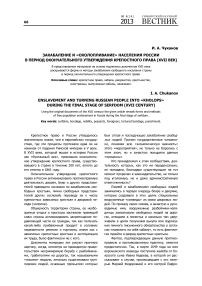

Наказанная крестьянка в помещичьей тюрьме

Так, в августе 1687 года стольник Андрей Юшков, держа длительное время в кандалах 14-летнего Ивана Гаврилова, отец которого был подьячим Стрелецкого приказа (то есть занимал очень значительную государственную должность), заставил его подписать кабальный договор в Гороховецкой приказной избе. После подписания этого договора и насильственной женитьбе на дворовой девке Маньке изменить социальное положение сына подьячего Ивана Гаврилова не смог уже никто, и он так и остался до конца своих дней холопом [4]. Как мы видим, законодательство государства, во-первых, не только поощряло перевод свободных людей в крепостные холопы по их «личному желанию», но и категорически отказывалось признавать факты того, что подписание подобных кабальных договоров выбивалось «не совсем законными методами». А во-вторых, возраст лица, подвергшегося подобному «закабалению», не имел никакого значения. Архивные документы подтверждают, что в кабалу к частным хозяевам попадало немало детей и несовершеннолетних лиц.

Более того, государственные чиновники своим бездействием всячески поощряли подобный произвол . Так, в мае 1693 года украинский казак Иван Рубцов по дороге в город Курск был захвачен вместе с женой и детьми рыльским помещиком Наумом Люшиным и приведен в поместье вышеупомянутого помещика. Все его имущество было разграблено, а ему, его жене и детям было предложено подписать договора о «кабальной крепости». После отказа Ивана Рубцова и членов его семьи подписать подобные бумаги Иван Рубцов был отпущен, а его семья продолжала удерживаться насильно в имении Наума Люшина до тех пор, пока он «одумается и примет верное решение». Курский воевода, выслушав жалобу Рубцова, переадресовал ее в город Севск, где также отказывались ее рассматривать. Пока Рубцов «искал правду» в Москве, Наум Люшин приехал в Курск и, «надеясь на свою мочь и богатство», будучи уверенным в своей безнаказанности, окончательно разорил городской дом Ивана Рубцова и забрал себе его имущество [5]. Помещики не только легко уходили от ответственности, но и, пользуясь своими коррупционными связями с местными чиновниками, продолжали безнаказанно похищать и закабалять людей.

Следует отметить, что похищение людей с целью закабаления было поставлено на поток. Сыновей стрельца Григория и Паршутку Никитиных по приказу бояр Семена Саморокова и Якова Чарыкова в августе 1666 года захватили на большой дороге и заперли в доме в селе Сараи Козловского уезда, добиваясь от них подписания договора о закабалении [6].

Люди безнаказанно могли просидеть в поместной тюрьме в оковах длительное время (например, стрелецкий сын Григорий Кириллов в тюрьме боярина Епифана Бехтина провел более 9 лет), где их морили голодом и унижали. Никакой управы за зарвавшихся помещиков не было, власти игнорировали подобные жалобы, несмотря на многолетнюю и безупречную службу обратившихся за помощью [7, л. 291].

Выходец с Украины Игнат Ходанов в своей жалобе указал на то, что в Комарицкой волости Белгородского уезда, как только он приобрел дом, ему не стало прохода от «местных детей боярских», которые всячески пытались «взять его в холопы» [7, л. 41]. Целый год прожил в кандалах уроженец Украины Прокофьев, которого Масальский воевода Епифан Хитрово заставлял подписать кабальный договор. Прокофьеву удалось убежать, но по дороге он был схвачен дворовыми князя Дмитрия Горчакова, который также пытался его закабалить [8, л. 154].

Имели место даже случаи похищения детей, родители которых находились на государственной службе. Так, в августе 1686 года дворовые боярина Захария Рахманинова Тимошка Морда и Еремка Федоров поймали близкого родственника подьячего Разрядного приказа Никиты Карпова — 8-летнего мальчика. Его поиски длились целый год и, наконец, увенчались успехом, когда изможденного мальчика нашли в деревне, принадлежащей Рахманинову. Мальчик все это время сидел на длинной цепи, замкнутой на шее клинцовым замком, в деревне Окуловской, где его заставляли работать и кормили «впроголодь» [8, л. 169].

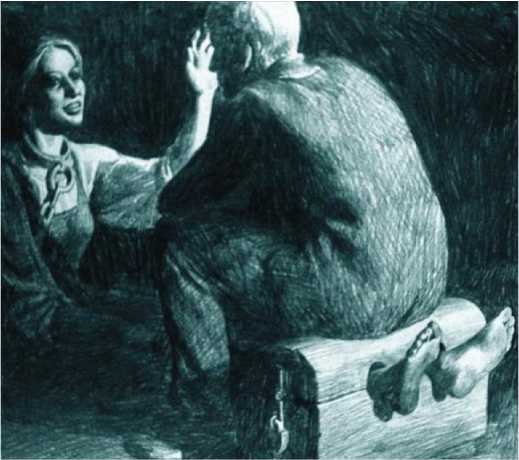

Наказание путем заковывания в кандалы.

Современный рисунок

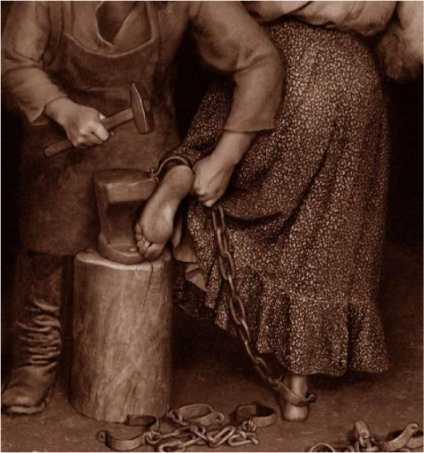

Холопка-беглянка в оковах

Безнаказанность со стороны власти поощряла дворян и бояр на новые преступные деяния по закабалению людей. Как видно из документов того времени, в атмосфере безнаказанности и распущенности со стороны сильных, влиятельных и богатых «маломощные» люди чувствовали себя на положении «затравленных зверей». Любого человека могли схватить на улице, заковать в кандалы, в которых люди томились годами, пока не подписывали так называемый «кабальный» договор, после чего становились крепостными холопами и лишались каких-либо прав.

Некоторым ретивым боярам, например, рязанскому воеводе Матвею Голицину, и царские указы были «не указы». Когда во время переписи населения украинца Василия Пономарева освободили от холопства и дали «свободную память», он переехал на жительство в соседний Воронежский уезд, обзавелся семьей и домом. Матвей Голицин на этом не успокоился, послал своего сына Фому Голицина вернуть беглеца, который вместе с подьячим Кондратием Труха-чевым и стрельцами нагрянул к нему домой и забрал его вместе с семьей. Дочерей Василия Пономарева Акулину и Дуньку отдали замуж насильственно за крестьян, а жену заковали в цепи и отправили работать в поле [9].

Имелись факты того, что некоторые бояре во главе вооруженных дворовых людей налетали на деревни свободных землепашцев и хватали всех подряд с целью увезти в свое поместье и «охолопить». В октябре 1648 года курчанин Феодосий Малютин совершил набег на Вольнов-ский уезд, «похватал баб, мужиков, детей ма- лых, заковав их в железа, увел в свое имение». Взбешенные жители взялись за оружие. После уговоров местного начальства они подали коллективную жалобу на имя местного вольновско-го воеводы, который вызвал Феодосия Малютина в съезжую избу и потребовал объяснений. Ответчик явился и вел себя на допросе с воеводой по-хамски, уверовав в свою полную безнаказанность [9].

Серьезной предпосылкой для последующего «вечного охолопления» стали царский указ 1597 года «О шестимесячной службе» и Соборное Уложение 1649 года о трехмесячной службе. Многие бояре и дворяне восприняли этот указ как возможность насильственно и навсегда «охолопить» служивых людей. Так, в 1627 году курский боярин Савелий Маслов попытался насильственно охолопить другого боярского сына из обедневшего рода Томилко Поркова, превратив его в крепостного крестьянина [10]. В другом случае боярский сын Алимпийка Переверзев попал за драку на месяц в местную тюрьму, после чего другой боярский сын Полуэкт Васютин выкупил его за полтину у местного воеводы и повелел «вместе с семьей жить у него», намереваясь превратить в холопа. После двух лет отказался вместе с семьей его отпустить, ссылаясь на некую «запись», согласно которой Переверзев был обязан отработать на него 5-летний срок. Когда же Переверзев ушел от него с целью «найти правду», он немедленно заковал в цепи его жену и детей с целью вернуть «непослушного холопа». Так, в цепях, его жена и дети были вынуждены долгое время на него работать [11].

В октябре 1674 года достоянием гласности стал случай с отставным солдатом Петром Ве-левцевым, которого пригласил вместе с семьей «погостить» помещик Петр Каменев. Длительное время отставной солдат вместе с семьей был вынужден выполнять всякую крестьянскую работу, а когда это ему надоело и он отказался, уйдя с поместья, Петр Каменев немедленно заковал его жену и детей в цепи, в которых они были вынуждены работать в поле, «учинял им всякие другие притеснения» [12].

Нередко подобную практику закрепостить свободных людей применяли даже священнослужители, о чем свидетельствует жалоба боярского сына Григория Романова на игумена Сергиевского монастыря, который хотел его «уговорами и силою» «охолопить» [13]. В августе 1677 года в Разрядный приказ поступила жалоба со стороны смолян Малаховского стана Ла-быкина, братьев Полуэктовых, Филиппова и Иванова о том, что священник Ефрем Иванов насильственно их удерживает и заставляет работать на себя в своем подворье [14].

Сооблазн безнаказанно закрепостить людей был настолько велик, что даже забывались родственные чувства. Казачий сын Милютка Буняев обратился в Разрядный приказ с жалобой на своих двоюродных братьев, которые после смерти его отца попытались женить его на крестьянке и «охолопить» [15].

Помимо местных бояр-землевладельцев, в описываемое время всякие безобразия на местах чинили и должностные лица местной администрации — воеводы, хотя на них и была возложена в качестве одной из задач охрана закона. Несмотря на то, что им по Соборному Уложению 1649 года было категорически запрещено брать кого-либо в служилые кабалы [16, ст. 58, 117], они все равно безнаказанно нарушали закон. Однако воеводы пытались ловить и закабалять в холопы преимущественно иноземцев.

Известны случаи «охолопления» иноземцев воеводами Иваном Бутурлиным [17], князем Петром Урусовым, который попытался закабалить смоленского шляхтича Афоню Хвалынского, долгое время продержав его в своем имении в оковах [18]. Могилевский воевода Михаил Воейков охолопил в 1657 году солдатскую жену и детей, муж которой находился на войне и не мог за них вступиться [19]. И все это делалось в обход царских указов от 6 сентября 1639 года и 13 июня 1661 года, категорически запрещавших держать иноземцев в неволе, так как иноземцы не знали законов, обычаев, не имели родственников и часто даже не могли объясниться на русском языке.

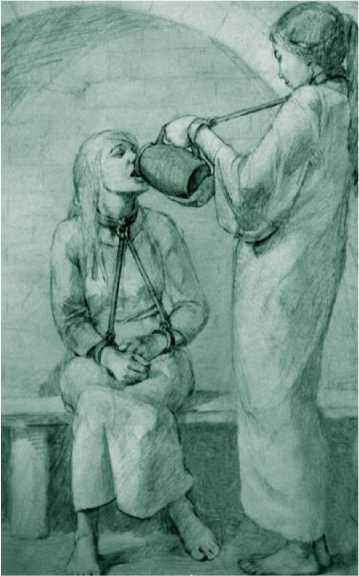

В помещичьей тюрьме.

Современный рисунок

Нередко воеводы сажали без вины людей в тюрьмы, держали их там годами, а за освобождение требовали подписать грамоту «о крепости», то есть закабалении, причем в числе этих лиц оказывались люди боярского сословия [20]. Так, в 1673 году черноярский воевода Гаврила Юсупов насильственно задержал, заковав в цепи, возвратившегося из крымского полона боярина Сафо-на Леншина, заставил его жениться на крестьянке и подписать кабальный договор [21].

Жалоб, поступающих в Разрядный приказ, стало так много, что московские чиновники были вынуждены хоть как-то на них реагировать. В одних случаях они просто ограничивались изданием царского указа об освобождении невольников, при этом воеводы, виновные в происшедшем, как правило, никакой ответственности не несли. В других случаях Разрядный приказ предписывал соседним воеводам прибыть на месте и «разобраться в произошедшем». Такие указания отдавались в тех случаях, когда выяснялось, что тот или иной конкретный человек не подлежал «охолоплению». В частности, в 1691 году белгородскому воеводе Б. П. Шереметеву было предписано разобраться с деяниями змиевского воеводы Дурного и миропольского воеводы Леонтьева [22, л. 290—293].

В наиболее запутанных делах на соседнего воеводу возлагалось собирание материалов по конкретному делу. В 1699 году указом Петра I одоевскому воеводе было приказано прибыть в город Тулу и разобраться с тульским воеводой Н. Усовым. Одновременно Н. Усову была послана так называемая «послушная грамота». Дело завершилось тем, что когда одоевский воевода по царскому указу послал своего подьячего в Тулу, тульский воевода обиделся на это и не пошел на допрос [22, л. 18].

В незначительных случаях власти поручали расспросить местного воеводу нижестоящим чиновникам. Например, в 1678 году по жалобе на орловского воеводу и его подьячего было указано «…послать грамоту на Орел к голове стрелецкому или к губному старосте, велеть им против всего челобитья воеводу расспросить, а также и подьячего про все подлинно: по какому указу они все это (противоправное деяние. — И. Ч.) чинили» [23].

Только при делах особой значимости, при отсутствии письменных доказательств, а также при решающей важности свидетельских показаний Разрядный приказ вызывал в Москву виновных воевод и их свидетелей. В 1699 году, когда выяснилась конкретная вина новосильского воеводы в злоупотреблениях, связанных с неза- конным «охолопливанием», Петр I послал указ казачьему и стрелецкому голове арестовать воеводу и доставить его в Москву [24]. Однако о таких делах известно немного.

Часто Разрядный приказ, получив жалобу, ограничивался рассмотрением проблемы: правильно или неправильно человека перевели в холопы, однако никогда не рассматривал вопрос о виновности или невиновности воевод и других должностных лиц, ответственных за незаконное закабаление. Сохранился один-единственный документ, в котором говорилось о материальном наказании орловского воеводы Сафона Карпова, заключившего в тюрьму боярыню и ее сыновей как беглых крестьян, где они несколько месяцев просидели в колодках. Разрядный приказ присудил воеводе штраф в виде компенсации для пострадавших [25].

Охолоплением свободных людей занимались и чиновники поменьше: дьяки, подьячие, губные старосты и просто солдаты. Так, в 1645 году губной староста в Козельске Соломыкин закабалил стрелецких детей Родиона Кунайкова и Малюту Федорова.

Нередко холоповладельцы обманывали свободных людей, скрывая, что отдают им в жены холопок. После этого они заявляли: «…где муж — тут и жена; кому жена — тому и муж» [16, ст. 62]. Тем самым они подводили закабаление под вполне законную основу.

Трехмесячная служба как возможность стать «холопом поневоле» была более опасна для свободных людей, так как давала больше повода их закабалить.

Таким образом, российское законодательство XVII века не только не защищало право отдельных граждан от посягательств на их личную свободу и достоинство, но и нередко прикрывало этот социальный разбой, создавая почву для злоупотреблений лиц боярского, дворянского сословий, а также оправдывало бездействие государственных чиновников.

В результате крупные, средние и мелкие землевладельцы, представители правящего сословия, воспользовавшись тем, что государство всячески поощряло окончательное закрепощение крестьян, использовали бездействие властей в целях пополнения своей «говорящей» собственности и всячески стремились расширить и модернизировать крепостные отношения, вовлекая в эту незаконную орбиту своей деятельности значительное количество свободных людей.

-

1. Это была очень значительная сумма, на которую можно было приобрести в те времена дом с подворьем (прим. авт.).

-

2. Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Приказные статьи. Ст. 263. Л. 15.

-

3. РГАДА. Приказные статьи. Ст. 1342.

-

4. РГАДА. Белгородские статьи. Ст. 1232. Л. 195—196.

-

5. РГАДА. Белгородские статьи. Ст. 1716. Л. 102.

-

6. РГАДА. Приказные статьи. Ст. 2729. Л. 14.

-

7. РГАДА. Белгородские статьи. Ст. 1232.

-

8. РГАДА. Владимирские статьи. Ст. 32.

-

9. РГАДА. Приказные статьи. Ст. 1549. Л. 167—168. Другие похожие примеры содержатся в Приказных статьях за 1667 год: Ст. 2729. Л. 167; Белгородские статьи. Ст. 1081. Л. 2012; для 1693 года: Приказные статьи. Ст. 1732. Л. 1; для 1698 года: Приказные статьи. Ст. 2429. Л. 8.

-

10. РГАДА. Приказные статьи. Ст. 24. Л. 635.

-

11. РГАДА. Севские статьи. Ст. 154. Л. 458—459.

-

12. РГАДА. Приказные статьи. Ст. 442. Л. 273.

-

13. РГАДА. Приказные статьи. Ст. 267. Л. 579.

-

14. РГАДА. Белгородские статьи. Ст. 856. Л. 261.

-

15. РГАДА. Приказные статьи. Ст. 2729. Л. 282.

-

16. Соборное Уложение 1649 года. Гл. XX.

-

17. РГАДА. Приказные статьи. Ст. 16. Л. 618.

-

18. РГАДА. Приказные статьи. Ст. 60. Л. 260.

-

19. РГАДА. Белгородские статьи за 1657 год. Ст. 658. Л. 21.

-

20. РГАДА. Белгородские статьи за 1657 год. Ст. 1220. Л. 86.

-

21. РГАДА. Севские статьи. Ст. 127. Л. 76.

-

22. РГАДА. Белгородские приказные статьи. Ст. 1597.

-

23. РГАДА. Приказные статьи за 1678 год. Ст. 786. Л. 1.

-

24. РГАДА. Приказные статьи за 1699 г. Ст. 2800. Л. 19.

-

25. РГАДА. Приказные статьи за 1682 год. Ст. 2800. Л. 19—19 об.

Список литературы Закабаление и «охолопливание» населения России в период окончательного утверждения крепостного права (XVII век)

- Это была очень значительная сумма, на которую можно было приобрести в те времена дом с подворьем (прим. авт.).

- Российский государственный архив древних актов (далее -РГАДА). Приказные статьи. Ст. 263. Л. 15.

- РГАДА. Приказные статьи. Ст. 1342.

- РГАДА. Белгородские статьи. Ст. 1232. Л. 195-196.

- РГАДА. Белгородские статьи. Ст. 1716. Л. 102.

- РГАДА. Приказные статьи. Ст. 2729. Л. 14.

- РГАДА. Белгородские статьи. Ст. 1232.

- РГАДА. Владимирские статьи. Ст. 32.

- РГАДА. Приказные статьи. Ст. 1549. Л. 167-168. Другие похожие примеры содержатся в Приказных статьях за 1667 год: Ст. 2729. Л. 167; Белгородские статьи. Ст. 1081. Л. 2012; для 1693 года: Приказные статьи. Ст. 1732. Л. 1; для 1698 года: Приказные статьи. Ст. 2429. Л. 8.

- РГАДА. Приказные статьи. Ст. 24. Л. 635.

- РГАДА. Севские статьи. Ст. 154. Л. 458-459.

- РГАДА. Приказные статьи. Ст. 442. Л. 273.

- РГАДА. Приказные статьи. Ст. 267. Л. 579.

- РГАДА. Белгородские статьи. Ст. 856. Л. 261.

- РГАДА. Приказные статьи. Ст. 2729. Л. 282.

- Соборное Уложение 1649 года. Гл. XX.

- РГАДА. Приказные статьи. Ст. 16. Л. 618.

- РГАДА. Приказные статьи. Ст. 60. Л. 260.

- РГАДА. Белгородские статьи за 1657 год. Ст. 658. Л. 21.

- РГАДА. Белгородские статьи за 1657 год. Ст. 1220. Л. 86.

- РГАДА. Севские статьи. Ст. 127. Л. 76.

- РГАДА. Белгородские приказные статьи. Ст. 1597.

- РГАДА. Приказные статьи за 1678 год. Ст. 786. Л. 1.

- РГАДА. Приказные статьи за 1699 г. Ст. 2800. Л. 19.

- РГАДА. Приказные статьи за 1682 год. Ст. 2800. Л. 19-19 об.