Закономерности строения рифейских и вендских отложений волго-уральского нефтегазоносного бассейна

Автор: Башкова С.Е., Субботина Н.Б., Карасева Т.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 3 (12), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены статистические закономерности геологического строения рифейских и вендских комплексов пород Волго-Урала. Полученные результаты могут быть использованы при прогнозе строения древних отложений.

Рифей, венд, отложения, геологическое строение, коэффициент корреляции

Короткий адрес: https://sciup.org/147200785

IDR: 147200785 | УДК: 553.98.041:552.5

Текст научной статьи Закономерности строения рифейских и вендских отложений волго-уральского нефтегазоносного бассейна

В Волго-Уральском нефтегазоносном бассейне (ВУНГБ) рифей-вендские отложения представляют собой наиболее древние толщи осадочного чехла, залегающие непосредственно на эпикарель-ском кристаллическом фундаменте. К настоящему времени на исследуемой территории более 2000 глубоких скважин вскрыли верхнедокембрийские осадочные отложения. Относительно большое количество пробуренных скважин, к сожалению, не обеспечивает их равномерной изученности, особенно рифейских пород, из-за их большой глубины залегания и мощности. Семь скважин, расположенных в разных частях области развития осадочного докембрия, имеют глубину более 5 км (Сарапульская-1П в Удмуртии; Восточно-Аскинская-1, Орьебаш, Кабаково, Кипчак, Аслыкуль, Леузинская 1 в Башкортостане), но ни одна из них не вскрыла полностью рифей [3, 5]. Региональные геофизические работы на древ-

ние отложения выполнены в небольшом объеме и в основном попутно с исследованиями палеозойских толщ. В последние годы стали развиваться зональнорегиональные работы на небольших территориях (Бедряжская площадь, Кубия-зинская площадь и др.).

Рифей-вендские осадочные отложения имеют широкое распространение и большую мощность: до 13-16 км (по геофизическим данным) в южных и восточных районах Волго-Уральского НГБ. До сих пор нет однозначных представлений о строении и особенностях формирования отложений. Большинство исследователей считают, что разные условия образования рифейского и вендского комплексов обусловили различия в их строении. Рифей-ский структурный этаж сформирован в авлакогенный этап развития и характеризуется наличием рифтогенных структур, выполненных мощными (до 9-10 км) осадочными образованиями с проявлением

вулканической деятельности. Крупными рифейскими структурами являются Кам-ско-Бельский, Серноводско-Абдулин-ский, Кировско-Кажимский, РязаноСаратовский, Доно-Медведицкий прогибы (авлакогены), из которых доминирующее положение как по площади развития и мощности рифейских отложений, так и по значению при оценке нефтегазоносности занимает Камско-Бельский прогиб.

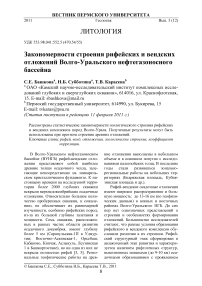

Вендский структурный этаж сформирован в начальную (синеклизную) стадию платформенного этапа развития. На территории Волго-Урала выделяются две крупные вендские впадины: Верхнекамская и Шкапово-Шиханская, разделенные Сарапульско-Красноуфимской седловиной (рис. 1). В вендских отложениях обнаружены залежи нефти на Сивинской, Ефремовской и Шарканской площадях (Пермский край, Удмуртская Республика).

Для выяснения закономерностей в строении древних отложений на территории Волго-Уральского НГБ была проведена статистическая обработка основных картографических материалов по развитию поверхностей рифея, венда, фундамента для зон развития рифейской и вендской системы прогибов и впадин, полученных в основном по геофизическим данным. С этой целью была сделана равномерно координированная случайная выборка точек (более 300 точек), относительно полно характеризующая все зоны развития рифея и венда.

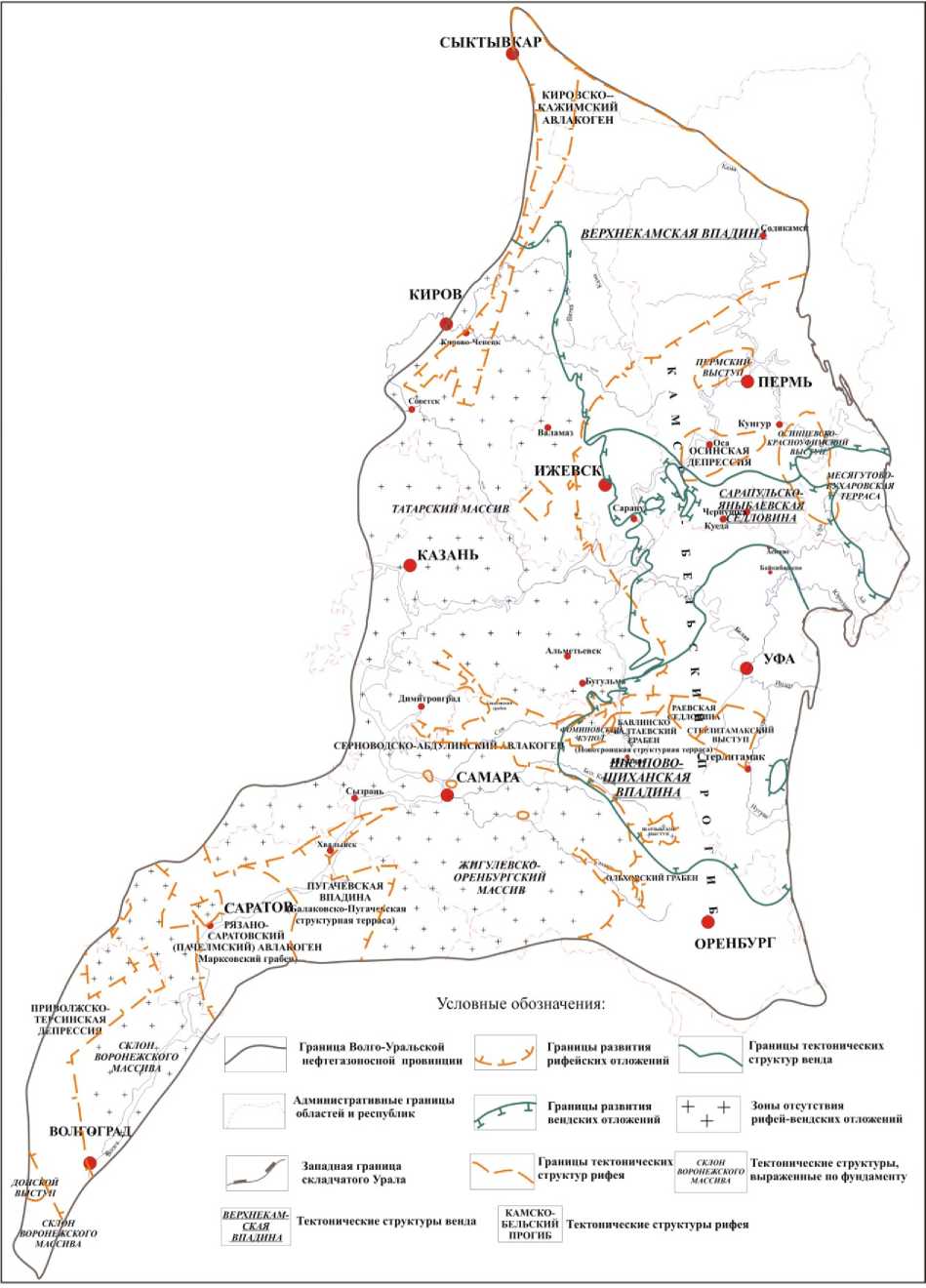

Несмотря на то, что поверхность ри-фея была размыта на разную глубину, для зон развития основных рифейских прогибов ВУНГБ характерна корреляционная зависимость (r) между строением рифей-ской поверхности и фундамента в рифей-ских авлакогенах Волго-Уральского НГБ (рис. 2, а) (r = 0,5). Дифференцированное изучение данной зависимости выявило различие между рифейскими структурами. Так, для территории Кировско-Кажимского авлакогена не установлена связь между глубинами поверхности ри- фея и фундамента (рис. 2,б). Полученная зависимость, вероятно, объясняется недостаточными фактическими данными о границах и строении авлакогена, особенно северной части (район скважин Лопы-дино-1, Сысола-1 и др.), и спорными вопросами об истории его формирования. Неоднозначность полученной зависимости отражает различия в структуре самой крайней северной и южной частях авлакогена. Северная, наиболее опущенная часть авлакогена является практически краем Русской плиты и сливается на севере с Притиманским прогибом, фундамент залегает здесь предположительно на глубинах до 6 км, при достаточно высоком положении рифейской поверхности (до 2 км) [7]. Территория, расположенная южнее и лучше изученная глубоким бурением и геофизическими исследованиями, разбита системой глубинных разломов субширотного простирания на сегменты (грабены) - Кажимский, Сырьян-ский, Советский - с более высоким положением фундамента (до 3-4 км) и небольшой мощностью рифейских отложений (до 1 км).

В юго-западных районах провинции (Рязано-Саратовский и Доно-Медведицкий авлакогены), напротив, отмечается хорошая корреляционная зависимость между глубинами залегания ри-фейских отложений и фундамента (r = 0,83) вследствие неглубокого залегания фундамента и небольшой мощности рифейских отложений (рис. 2, в). Раскол и растяжение кристаллического фундамента и образование грабенообразных прогибов в юго-западной части Волго-Урала приходятся на начало среднери-фейского цикла. Терригенное и терриген-но-карбонатное осадконакопление происходило преимущественно в среднепозд-нерифейские тектоноседиментационные циклы в условиях ритмично чередующихся колебательных движений в областях сноса при подъеме территории в среднем рифее, размывах и перерывах в осадконакоплении в средне- и позднери-

Рис.1. Тектоническая схема рифей-вендских отложений Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна

Рис.2. Поля корреляции глубин поверхности фундамента и кровли рифсйских отложений в Волго-Уральском нефтегазоносном бассейне фейское время. В основном рифейская поверхность в сглаженном виде повторяет тектонические элементы фундамента [4, 6].

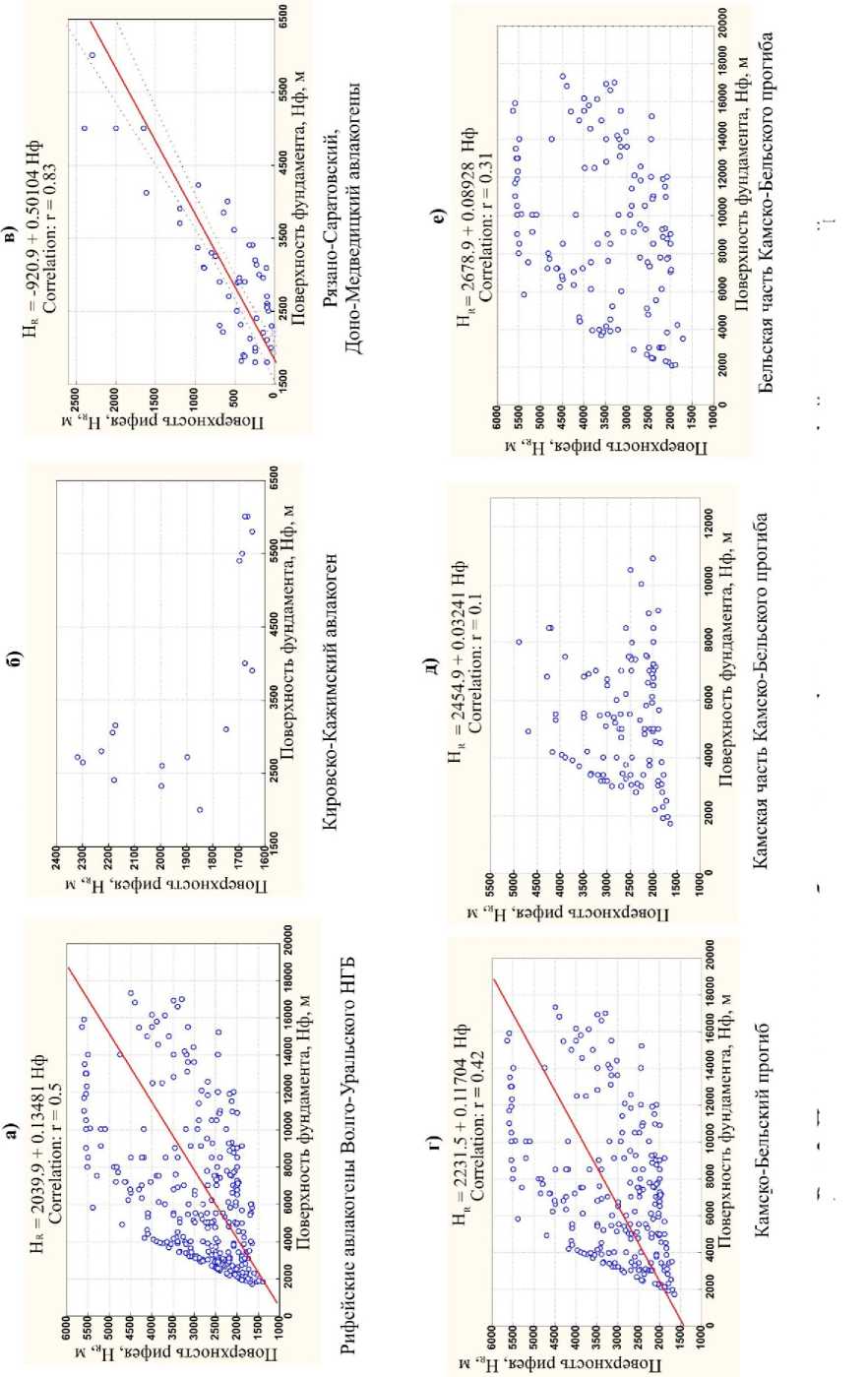

Неопределенная ситуация наблюдается в районах развития рифейских отложений в Камско-Бельском прогибе (рис. 2, г, д, е). В целом коэффициент корреляции составляет 0,42, связь достоверна (t р > t t ). На графике выделяются несколько областей сгруппированных точек, характеризующих разные локальные тектонические зоны прогиба. Так, при небольшой глубине залегания фундамента (до 6 – 8 км) намечается определенная тенденция зависимости глубин залегания кровли отложений рифея и фундамента. При погружении фундамента выделяются области, где при одинаковой глубине его залегания глубина положения кровли рифейских отложений различна. Выделенные области совпадают с отдельными глубокими впадинами (Осинская, Сарапульская и др.) восточной части прогиба и прилегающих территорий Предуральского прогиба. Описанные различия, вероятно, связаны со сложной историей формирования ри-фейской толщи, наиболее активной тектонической деятельностью в прикамское, арланское время, частыми подъемами территории при смене тектоно-седиментационных циклов, более интенсивным размывом в районах Камской впадины [2, 1]. При этом изменение мощности рифейских отложений напрямую зависит от поверхности фундамента для всех рифейских структур, коэффициент корреляции изменяется от 0,83 до 0,99 (рис. 3, а). Исследование изменения мощности калтасинской свиты, считающейся пока основной НГМ свитой на востоке Русской плиты, выявило ее тесную корреляционную зависимость с поверхностью фундамента (r = 0,8), что позволяет прогнозировать мощности самой свиты и ее подразделений в зонах глубокого погружения, в частности, в Бельской впадине (рис. 3, б).

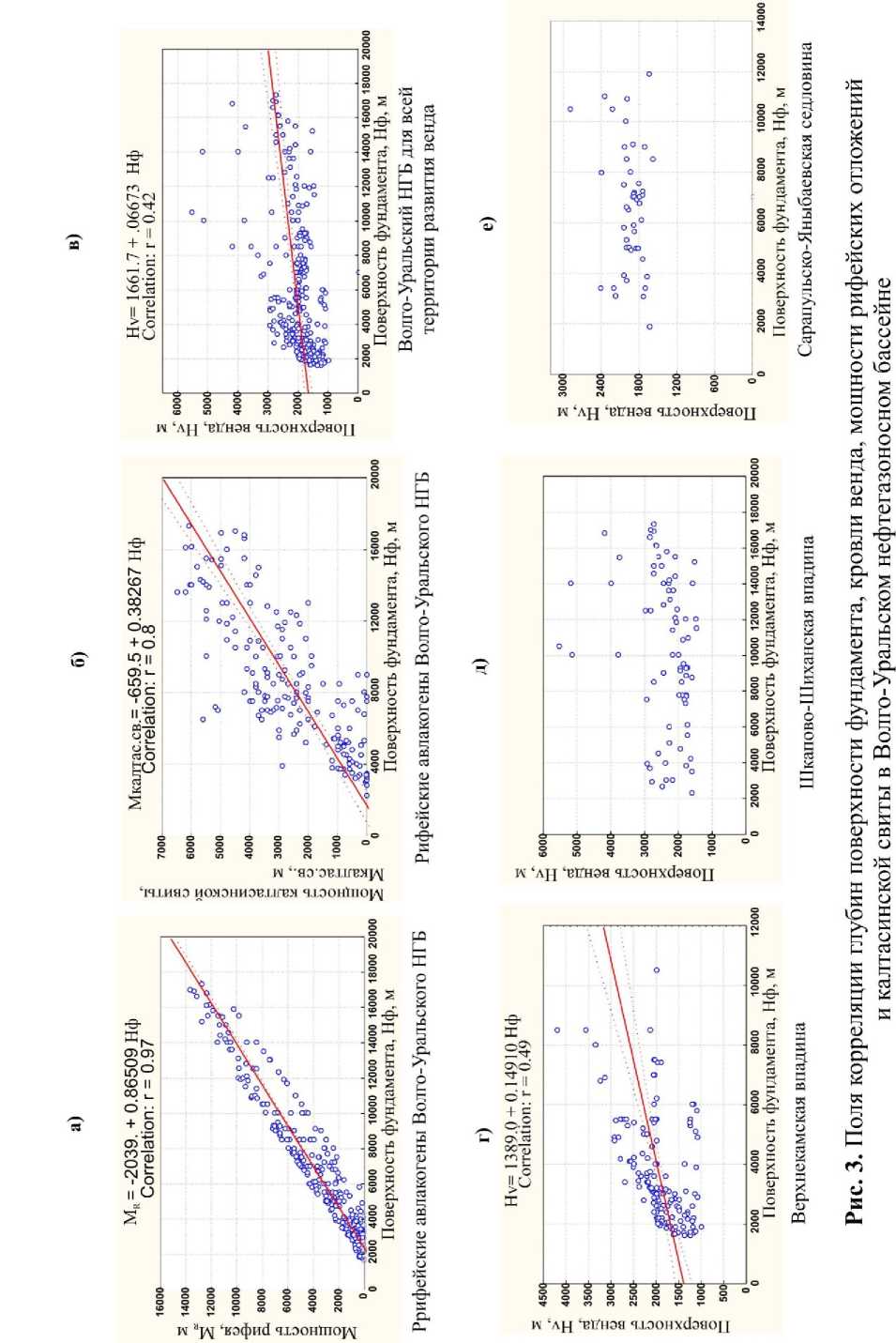

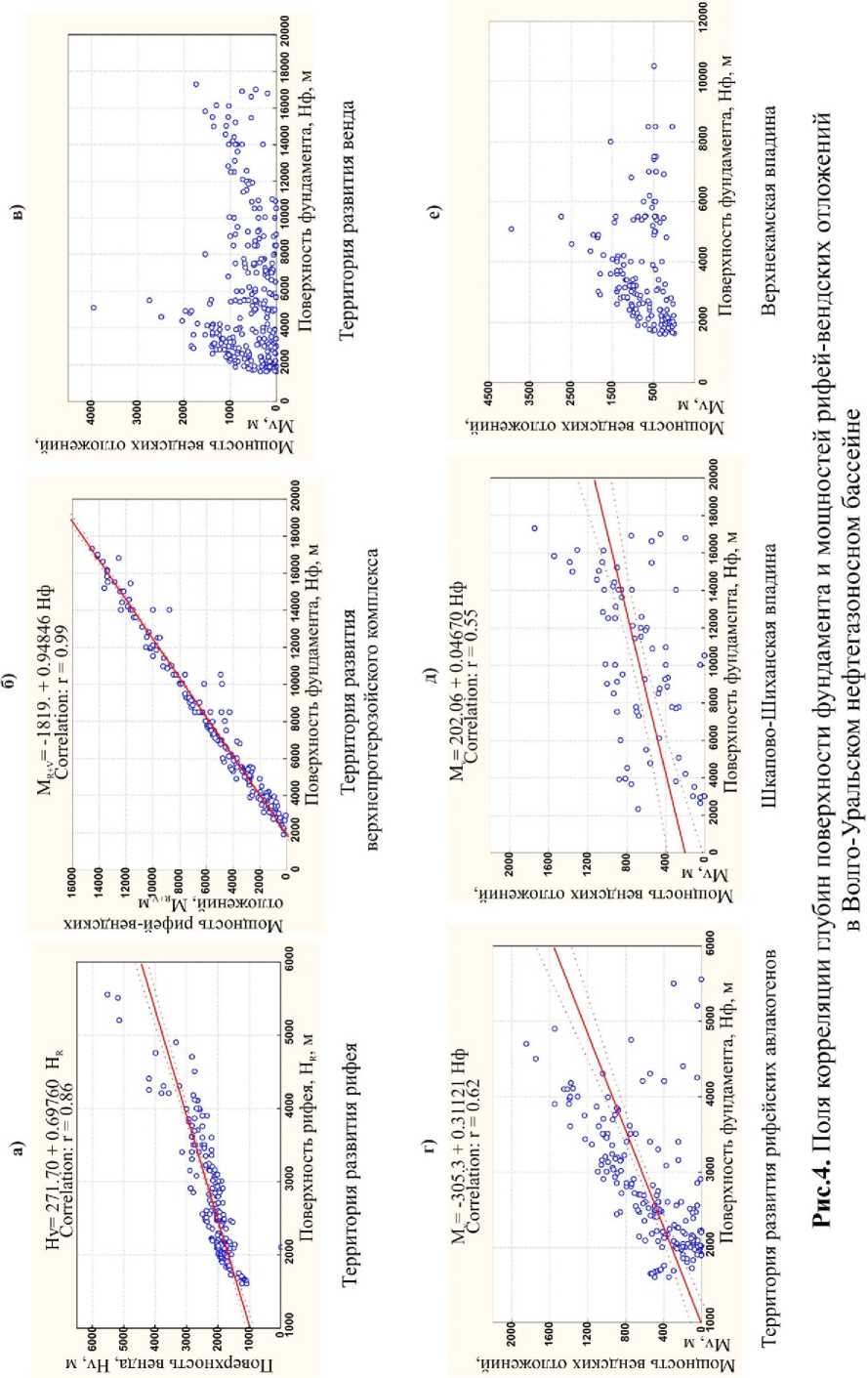

При исследовании изменений глубины вендской поверхности выявлена опреде- ленная тенденция ее зависимости от глубины погружения фундамента (r = 0,42) (рис. 3, в). Послевендские тектонические движения привели к общему погружению протерозойских образований в восточном направлении. При дифференцированном рассмотрении основных вендских структур выявляются отличия. Так, для районов Верхнекамской впадины выявлена корреляционная зависимость между глубинами залегания поверхности венда и поверхности фундамента (r = 0,49) (рис. 3, г). При этом на графике условно выделяются две области точек, где поверхность фундамента залегает на глубинах до 4 км и более, которые связаны с различным положением вендских отложений относительно фундамента в пределах впадины, где в северной части породы венда лежат на фундаменте, а в южной части – на нижне-рифейском основании. В отличие от Верхнекамской, в Шкапово-Шиханской впадине и Сарапульско-Яныбаевской седловине практически отсутствует связь между вендом и фундаментом, вследствие, вероятно, мощной толщи рифейских пород в Шкапово-Шиханской впадине и сокращенной мощности как вендских, так и рифейских отложений в Сарапульско-Яныбаевской седловине (рис. 3, д, е). При этом во внутренней зоне основных рифей-ских прогибов обнаружена тесная корреляционная связь между глубинами поверхностей венда и рифея (r = 0,86) (рис. 4, а). Такая связь с высокой достоверностью позволяет проводить даже прогнозирование развития поверхности рифея при вскрытии поверхности венда. В то же время наличие такой связи опровергает предполагаемый ранее широкий размыв (до 1000 м и более) на всей территории рифейской и вендской поверхностей. Закономерная связь также обнаружена между мощностью рифейско-вендского комплекса в целом и глубиной погружения фундамента (рис. 4, б). Мощность вендских образований не зависит от глубины фундамента (рис. 4, в), однако связана с глубиной поверхности рифея

Рис. 5. Поля корреляции глубин поверхностей фундамента, кровли и мощности рифей-вендских отложений в Волго-Уральском нефтегазоносном бассейне по данным бурения

‘иинэжоию хидэкнэя ч.юонпток зависимостью с высоким значением коэффициента корреляции (r = 0,62) (рис. 4, г). При дифференцированном анализе определенная связь между мощностью венда и по-верхностью фундамента наблюдается только в районах развития венда в Шка-пово-Шиханской впадине (r = 0,55). На остальной территории распространения вендских отложений такая связь практически отсутствует, что связано с различиями в истории формирования вендских отложений в этих впадинах (рис. 4, д, е, 5, а).

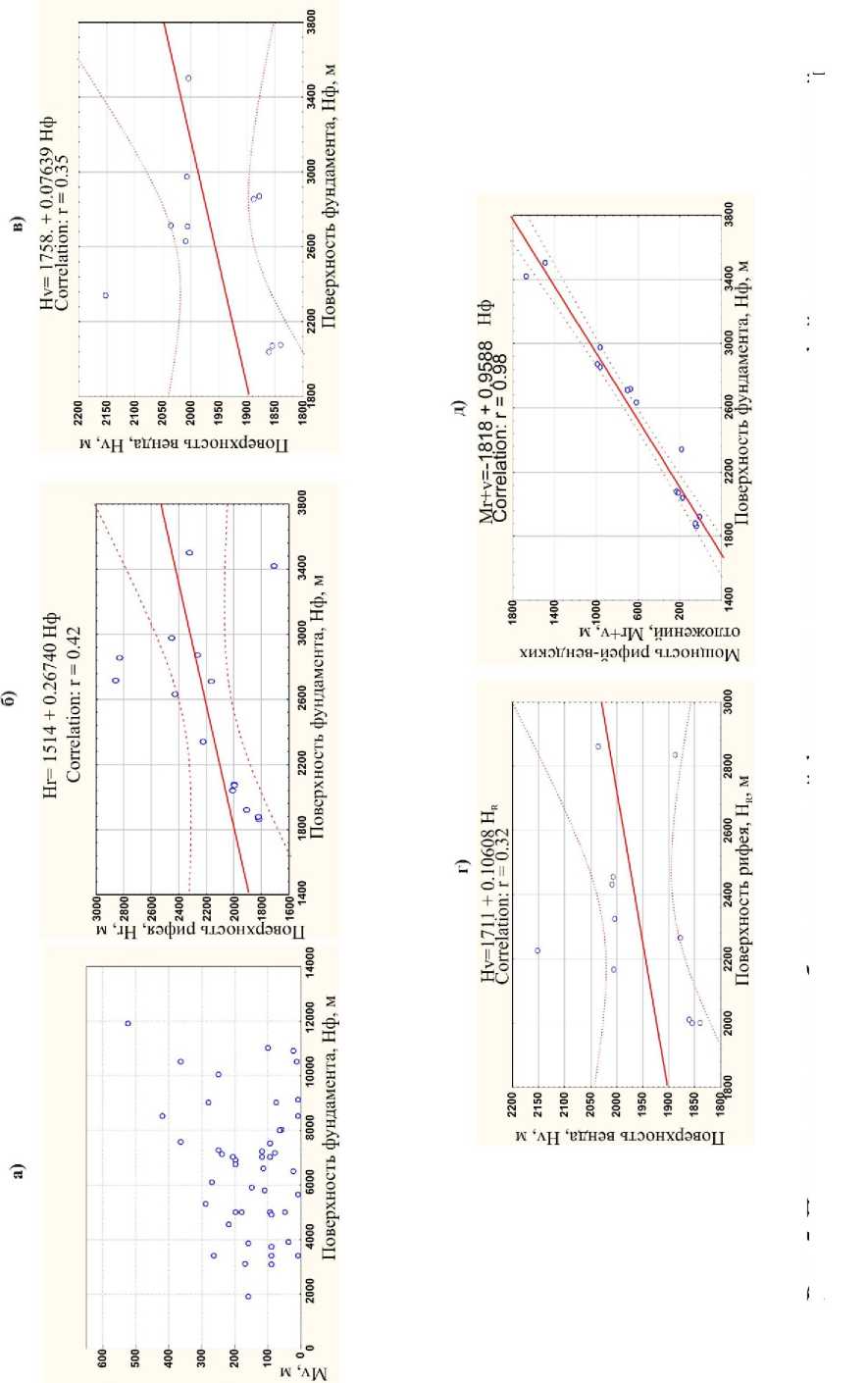

Для контроля вышеперечисленных статистических зависимостей были построены корреляции основных маркирующих горизонтов верхнего протерозоя и фундамента, полученные только по данным бурения скважин. В выборку включены данные по 16 скважинам, достоверно вскрывшим фундамент. Причем области исследования включают территории Удмуртии, Пермского края, северо-запада Башкортостана и востока Татарстана. В тектоническом отношении это северные и

Список литературы Закономерности строения рифейских и вендских отложений волго-уральского нефтегазоносного бассейна

- Башкова С.Е. Уточнение геологического строения северной части Камско-Бельского авлакогена/КамНИИКИГС. Пермь, 2006. 8 с. Деп. в ВИЭМС 15.02.06 №1235-мг-06.

- Башкова С.Е., Карасева Т.В., Попов С.Г. и др. Геолого-геохимические аспекты прогноза нефтегазоносности рифей-вендских отложений Волго-Уральской НГП//Состояние и перспективы нефтегазового потенциала Пермского края и прилегающих регионов: матер. науч.-практ. конф. (8-9 ноября 2006 г., Пермь). Пермь, 2007. С.74-85.

- Белоконь Т.В., Горбачев В.И., Балашова М.М. Строение и нефтегазоносность рифейско-вендских отложений востока Русской платформы. Пермь: ИПК «Звезда», 2001. 108 с.

- Геологическое строение и нефтегазоносность Оренбургской области. Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1997. 272 с.

- Карасева Т.В., Денисов А.И., Башкова С.Е. Рифейские отложения Волго-Уральской НГП как перспективный объект для поисков углеводородов//Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса Приволжского и Южного округов на 2006 и последующие годы: тез. докл. науч.-практ. конф. Саратов, 2005. С. 76-77.

- Немцов Н.И. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности западной части Прикаспийской впадины//Геология и перспективы нефтегазоносности бортовых зон Прикаспийской впадины. М., 1983. С. 71-78. (ВНИГНИ. Вып. 248).

- Оловянишников В.Г. Верхний докембрий западного склона Тимана и восточной части Мезенской синеклизы//Палеогеография венда-раннего палеозоя Сев. Евразии: матер. Всерос. совещания, Екатеринбург, 1998. С. 147-159.