Закрытое вправление вывиха бедра аппаратом Илизарова у детей дошкольного возраста

Автор: Тепленький Михаил Павлович, Макушин Вадим Дмитриевич, Чиркова Наталья Геннадьевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты лечения 54 детей (69 суставов) с врожденным вывихом бедра в возрасте от 2,5 до 6 лет. Использована технология закрытого вправления вывиха аппаратом Илизарова с реконструкцией суставных компонентов. Закрытым способом восстановлены соотношения в 67 суставах. Рецидив вывиха отмечен в четырех случаях (5,9 %), асептический некроз головки бедра - в пяти наблюдениях (7,4 %). Клинико-рентгенологическая оценка проведена по критериям McKey и Severin: удельный вес хороших результатов составил 82 %, неудовлетворительных - 10,5 %.

Врожденный вывих бедра, аппарат илизарова

Короткий адрес: https://sciup.org/142121433

IDR: 142121433 | УДК: 616.728.2-001.6-053.4-089.227.84

Текст научной статьи Закрытое вправление вывиха бедра аппаратом Илизарова у детей дошкольного возраста

Врожденный вывих бедра относится к наиболее распространенной и тяжелой патологии опорно-двигательного аппарата у детей. Несмотря на развитие и широкое распространение методов ранней диагностики, до настоящего времени отмечаются случаи невправленных вывихов у детей старше двух лет. Лечение их представляет определенные сложности. Рекомендации, касающиеся способа репозиции вывиха у данной категории пациентов, варьируют от закрытого вправления вывиха у детей до 5-летнего возраста [11, 16] до первичной хирургической репозиции с 18 месяцев [12, 20]. По мнению R. Ganger (2005), при лечении детей трех лет «нет места закрытому вправлению» [28]. V. Rampal (2008) на основании анализа отдаленных результатов считает закрытое вправление методом выбора при лечении детей до пятилетнего возраста [10]. Сторонником закрытого восстановления суставных соотношений при врожденном вывихе бедра был Г.А. Илизаров, который в 1988 году предложил методику лечения детей школьного возраста, заключающуюся в постепен- ном закрытом вправлении вывиха бедра с помощью своего аппарата [6]. По мнению автора, последующая аппаратная фиксация сустава во вправленном состоянии способствовала образованию дополнительных мягкотканных связей между головкой и впадиной, адаптации и формированию элементов сустава, что должно было обеспечивать необходимую стабильность сочленения. Однако, как свидетельствуют данные литературы, восстановление суставных соотношений у детей старше 1,5-2 лет, как правило, не обеспечивает последующего развития суставных компонентов и при отсутствии адекватного лечения приводит к формированию остаточной дисплазии и подвывиха бедра [1, 23]. Это послужило причиной внесения дополнений в методику Г.А. Илизарова, которые касались в основном реконструкции вертлужной впадины и проксимального отдела бедра [2]. Целью данной работы было изучение результатов применения указанной технологии у детей от двух до шести лет с врожденным вывихом бедра.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проанализированы результаты лечения 54 наблюдениях вывих сочетался с вялым нижним детей (69 суставов) с вывихом бедра. В четырех парапарезом. В трех суставах смещение головки было выявлено у пациентов с артрогрипозом. В остальных случаях имел место врожденный вывих бедра. В зависимости от степени дислокации головки бедра суставы распределились следующим образом: II степень 10 (наружный 9, передний – 1), III степень 25 (передний 1, задний 1, наружный – 23), IV степень – 34 [3]. Распределение по полу: 46 девочек (58 суставов), 8 мальчиков (11 суставов). Средний возраст, в котором начато аппаратное лечение, был 4 года 2 месяца (от 2 до 6 лет).

Методика представляла собой комплекс последовательно выполняемых технологических приемов. Применялись спицевые и спицестержневые компоновки аппарата Илизарова. Сначала производилось постепенное перемещение головки бедра до передненижнего края впадины. Оптимальный уровень низведения определяли таким образом, чтобы центр головки располагался на линии, соединяющей «фигуры слезы». Затем путем одномоментного отведения, сгибания и внутренней ротации конечности головка бедра устанавливалась напротив впадины. Определялась оптимальная траектория вправления, по которой в течение 7-10 дней производилось постепенное погружение головки бедра во впадину. Степень погружения регламентировалась данными рентгенографии и, в первую очередь, субъективными ощущениями пациента.

При появлении клинических признаков компрессии сустава вправление прекращали независимо от степени восстановления суставных соотношений. В достигнутом положении головка бедра фиксировалась к тазовой кости с помощью чре-скостного устройства. Затем последовательно выполнялись поперечная реориентирующая остеотомия подвздошной кости и корригирующая остеотомия бедра. Транспозиция впадины осуществлялась вместе с головкой бедра. При выполнении корригирующих операций достигнутые при вправлении суставные соотношения не менялись. При двустороннем поражении реконструктивные операции на суставных компонентах производили одновременно с обеих сторон. Независимо от степени дислокации головки бедра декомпрессивные манипуляции на мягкотканном компоненте сустава, а также укорачивающая остеотомия бедра не выполнялись. После снятия аппарата в течение 10-12 месяцев проводилось восстановительное лечение.

Результаты лечения проанализированы в срок от 1,5 до 8 лет. Клинические результаты оценены по критериям Mc Key. Данные рентгенографии изучали по рентгенограммам таза, выполненным в переднезадней проекции, по системе Severin. Выраженность дистрофических изменений в проксимальном отделе бедра оценивали в соответствии с критериями Kalamchi MacEven.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В двух случаях переднего вывиха выраженная интерпозиция мягких тканей не позволила осуществить закрытую репозицию. Произведено открытое вправление вывиха.

В течение первых трех месяцев после снятия аппарата в четырех суставах выявлен рецидив вывиха. Причиной релюксации в одном случае было значительное нарушение функции бедренных и ягодичных мышц, обусловленное нижним вялым парапарезом после удаления спинномозговой грыжи. В двух наблюдениях (у пациента с артрогрипозом и у пациента с врожденным вывихом бедра, которому ранее была произведена открытая репозиция) повторный вывих был связан с выраженной деформацией суставных компонентов. У пациентки с врожденным вывихом причиной релюксации была неадекватная нагрузка на конечность после снятия аппарата. Во всех наблюдениях произведено открытое вправление вывиха. У пациента, которому открытая репозиция выполнялась повторно, дополнительно произведена остеотомия подвздошной кости.

После снятия аппарата в большинстве суставов, преимущественно в проксимальном отделе бедра, наблюдались структурные нарушения в виде неравномерного снижения плотности костной ткани, появления участков кистовидной перестройки. При этом форма эпифиза практически не менялась. Указанные изменения регрессировали в течение 8-12 месяцев после снятия аппарата, что дает основание рассматривать их как естественный процесс реадаптации суставных компонентов к новым условиям функционирования сочленения. Асептический некроз диагностирован в шести суставах: два сустава классифицированы как IV тип, четыре сустава отнесены к III типу. В пяти случаях некроз головки развился после выполнения закрытой репозиции вывиха, у одного пациента – после открытого вправления. В двух наблюдениях сформировавшаяся вследствие дистрофических изменений деформация проксимального отдела бедра способствовала формированию остаточного подвывиха бедра.

Клинические результаты: I класс – 27 суставов, II класс – 28 суставов, III класс – 12 суставов, IV класс – 2 сустава. Рентгенологические результаты: IA тип – 24 сустава, IIА тип – 27 суставов, IIВ тип – 5 суставов, III тип - 10 суставов, IV тип - 3 сустава.

В анализируемой группе пациентов методику постепенной закрытой центрации с коррекцией суставных компонентов удалось применить на 67 суставах. По данным клинического и рентгенологического обследования при использовании указанной технологии удельный вес хороших результатов составил 82 %, неудовлетворительных – 10,5 %. С учетом повторных операций, а также пациентов, которым была сразу выполнена откры- тая репозиция, удельный вес хороших результатов составил 79,7 %, неудовлетворительных – 4,3 % .

Клиническое наблюдение.

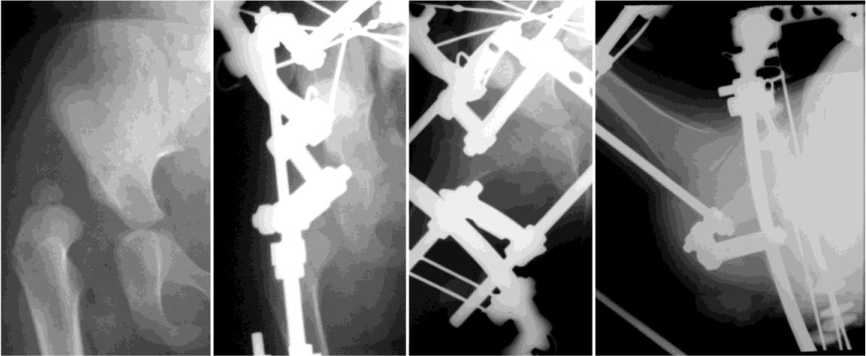

Пациентка Г., 3 лет. Диагноз: врожденный вывих правого бедра. Предъявляла жалобы на хромоту, укорочение правой нижней конечности. Клинические проявления патологии: относительное укорочение правой нижней конечности 3 см, приводящая контрактура правого тазобедренного сустава, положительный симптом Тренделенбурга справа. На рентгенограмме правого тазобедренного сустава в переднезадней проекции: вывих правого бедра III cтепени (наружная дислокация), линия Шентона нарушена на 3 см; вертлужная впадина уплощена; ацетабулярный индекс 40º; индекс толщины дна впадины 1,1; ШДУ 145º; угол антеверсии 45º (рис. 1, а).

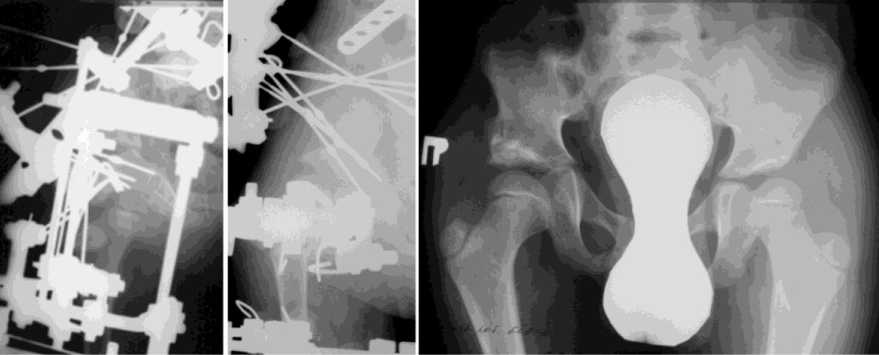

Пациентке под наркозом на правый тазобедренный сустав установлен аппарат Илизарова. В течение 35 дней произведено постепенное низведение головки бедра до нижнего края впадины (рис. 1, б). Затем в операционной выполнена закрытая ориентация головки относительно впадины. Постепенное погружение головки бедра во впадину в течение 10 дней (рис. 1, в, г). При центрированном положении головки выполнена остеотомия подвздошной кости и транспозиция вертлужной впадины (рис. 1, д). Через 45 дней произведена межвертельная де-торсионно-варизирующая остеотомия бедра (рис. 1, е). Продолжительность фиксации подвздошной кости 90 дней, бедренной кости 45 дней. После снятия аппарата наложена съемная кокситная повязка на четыре месяца. Проведен курс реабилитационного лечения.

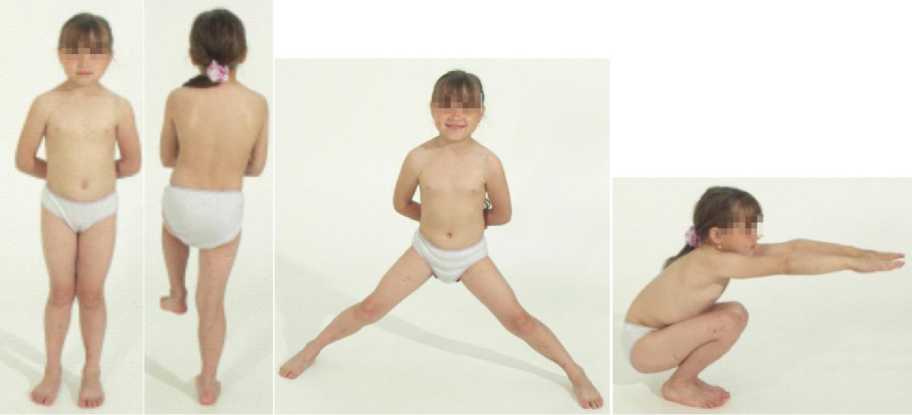

На контрольном осмотре через 5 лет: болей в тазобедренном суставе нет, ходит без хромоты, симптом Тренделенбурга справа отрицательный. Движения в правом тазобедренном суставе не ограничены (рис. 2). На рентгенограмме правого тазобедренного сустава: головка бедра центрирована в вертлужной впадине (угол Виберга – 30°, СПГВ – 100 %, линия Шентона не нарушена), вертлужная впадина сферичной формы с АИ 10 и ИТДВ 2,7, величина шеечно-диафизарного угла 135°, угла антеверсии 15 (рис. 1, ж).

а б

д

ж

Рис. 1. Рентгенограммы правого тазобедренного сустава в прямой проекции пациентки Г: а – до лечения; б – постепенное низведение головки бедра; в, г – постепенное закрытое вправление вывиха бедра; д – после выполнения остеотомии подвздошной кости; е – после выполнения деторсионно-варизирующей остеотомии бедра; ж – через 5 лет после снятия аппарата

Рис. 2. Фото пациентки Г.: функциональный результат через 5 лет после снятия аппарата

ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что и закрытая и открытая репозиция вывиха бедра обладают преимуществами и недостатками. Закрытое вправление при соблюдении необходимых правил (адекватная по продолжительности предварительная тракция, оптимальный уровень низведения головки, отказ от насильственного погружения головки во впадину) может считаться относительно безопасным и малоинвазивным вмешательством, которое, как правило, не сопровождается ухудшением функции сустава и не приводит к значительному увеличению дистрофических осложнений [11]. К недостаткам следует отнести необходимость продолжительной госпитализации и длительного постельного режима, а также высокую вероятность (40-70 %) сохранения дисплазии вертлужной впадины и проксимального отдела бедренной кости [1]. Открытое вправление не требует длительного стационарного лечения. Безусловным преимуществом является возможность одновременного выполнения реконструктивных вмешательств на суставных компонентах. Существуют различные, прямо противоположные точки зрения на влияние открытой репозиции вывиха на развитие асептического некроза головки [8, 10, 27]. Вместе с тем, внутрисуставной характер вмешательства увеличивает риск формирования стойкой контрактуры сочленения [11, 29]. Ряд авторов отмечает достоверную взаимосвязь между открытым вправлением вывиха и ранним развитием коксартроза [5, 24, 25].

Представленная в работе технология является в известной степени аналогом методики Petit-Morel, которая предусматривала постепенное закрытое вправление вывиха с помощью горизонтального скелетного вытяжения, использование направляющей гипсовой повязки и реконструкцию тазового или обоих суставных компонентов [18]. Основным отличием можно считать срок так называемой «пенетрации» головки во впадину. По данным G. Morel, она происходила в течение 1,53 месяцев в период фиксации гипсовой повязкой до выполнения операций на компонентах тазобедренного сочленения [17]. При использовании нашей технологии окончательное погружение головки во впадину происходит в течение 1,5-2 лет после снятия аппарата [4].

По данным литературы, удельный вес хороших результатов при использовании закрытого вправления с реконструкцией тазового компонента варьирует от 73 до 93 % [17, 19, 25], в случае комбинации открытой репозиции с остеотомией подвздошной и бедренной кости – от 73 до 96 % [13, 14, 20, 21]. При этом следует отметить, что средний возраст пациентов в группах, где уровень хороших исходов был более 85 %, не превышал двух лет [14, 17, 20, 25]. Многие авторы отмечают значительное ухудшение исходов у пациентов после трех лет [18, 29]. Учитывая средний возраст детей анализируемой группы (4 года 2 месяца), достигнутый уровень хороших результатов (82 %) сопоставим с литературными данными.

Частота неудачных репозиций, по данным разных авторов, варьирует при использовании закрытого вправления от 4,5 до 25 % [9, 11, 19] и от 3 до 15 % при открытой репозиции [15, 22, 26]. Среди наших пациентов удельный вес указанного осложнения составил 8,7 %, что совпадает с данными G. Morel.

Асептический некроз головки бедренной кости – общеизвестное осложнение вправления вывиха бедра, которое не только ухудшает стабильность сустава, но и существенно усугубляет прогноз в плане развития коксартроза. Литературные данные, касающиеся развития дистрофических нарушений в суставе, достаточно противоречивы. Частота асептического некроза при закрытом вправлении варьирует от 3-5 % [9, 10, 29] до 6070 % [7, 16, 25], при выполнении открытой репо- зиции – от 2-5,5 % [20, 26] до 50-88 % [15, 25]. Это объясняется использованием различных критериев при оценке состояния сустава. В представленной группе пациентов при использовании закрытого вправления вывиха удельный вес дистрофических осложнений составил 7,5 %, что может быть расценено как хороший показатель.

Анализ полученных результатов показал достаточную эффективность предложенной методики закрытого вправления вывиха бедра. Применение чрескостного остеосинтеза расширяет возрастные границы для использования закрытой репозиции, при этом не приводит к существенному возрастанию уровня осложнений и ухудшению результатов. С учетом вышеуказанных особенностей данная технология не может считаться методом выбора при лечении детей с врожденным вывихом бедра. Однако в учреждениях, имеющих достаточный опыт использования аппарата Илизарова, она с успехом может быть использована в качестве альтернативы классическим, более инвазивным методикам.