Замещение дефекта эпифизарных концов костей, образующих коленный сустав (экспериментальное исследование)

Автор: Камерин В.К., Гордиевских Н.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

В эксперименте на собаках замещали дефект эпифизарных концов костей, образующих коленный сустав, методом монолокального компрессионно-дистракционного остеосинтеза. После резекции суставных концов бедренной и болшеберцовой кости фрагменты сближали до контакта, создавали компрессию на их стыке в течение 5 дней, а затем восстанавливали длину конечности дистракцией по 1 мм в сутки. Фиксация удлиненной конечности в течение 30-60 дней. После снятия аппарата животные находились под наблюдением до 180 дней. На всех этапах эксперимента проводили рентгенологические, морфологические и гемодинамические исследования оперированной конечности. Полученные результаты показали, что стабильная фиксация и последующая адекватная дистракция аппаратом при компрессионно-дистракционном остеосинтезе создают оптимальные условия для репаративного процесса костной ткани.

Дефект, кость, регенерат, компрессия, дистракция, фиксация

Короткий адрес: https://sciup.org/142120897

IDR: 142120897

Текст научной статьи Замещение дефекта эпифизарных концов костей, образующих коленный сустав (экспериментальное исследование)

Резекция коленного сустава часто производится по поводу травм, заболеваний и деформаций с выраженным болевым синдромом, сочетающихся с укорочением конечности. В этих случаях после хирургического лечения пораженного сустава возникает задача удлинения оперированной конечности, что при традиционных методах сопряжено с опасностью осложнений после неоднократных, последовательно производимых вмешательств. Метод компрессионнодистракционного остеосинтеза по Илизарову позволяет одновременно восстановить опороспо-собность (артродезировать сустав) и длину конечности до необходимых размеров [1, 3, 4, 9].

В связи с актуальностью проблемы восстановления опороспособности и удлинения укороченных конечностей изучение состояния кровоснабжения и динамики рентгенологических изменений в дистракционном диастазе имеет важное практическое значение. Ориентируясь на клинико-рентгенологические данные, клиницисты решают вопрос о темпе дистракции, о длительности фиксации аппаратом и о переходе к полной нагрузке на конечность.

Целью настоящего экспериментального исследования было изучение закономерностей остеогенеза при удлинении конечности методикой удлиняющего артродеза коленного сустава.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эксперименты проведены на 12 взрослых беспородных собаках массой 10-12 кг при соблюдении правил работы с животными. Суть операции замещения дефекта эпифизарных кон- цов костей, образующих коленный сустав, состояла в экономной резекции суставных концов бедренной и большеберцовой костей, сближении фрагментов до контакта, создании компрес- сии между опилами костей аппаратом Илизарова, состоящим из 4 внешних опор, в течение 5 дней, последующей дистракции с темпом 1 мм в день (0,25 мм 4) – 21 день и фиксации удлиненной конечности в течение 30-60 дней. После снятия аппарата животные наблюдались еще в течение 6 месяцев.

Состояние кровообращения в оперированной конечности изучали методом реовазографии, которая позволяет получить достоверные показатели относительной интенсивности кровенаполнения и состояния сосудистого тонуса в различных областях тела [5]. Объёмные и дифференциальные реограммы получали с помощью реогра-фа РГ 4-01 при силе зондирующего тока 1 мА и частоте 46 кГц. Калибровочный сигнал 0,05 Ом. Запись с помощью комплекса «Мингограф-82» при скорости движения ленты 50 и 100 мм/с. Базисное сопротивление изучаемого участка (R) регистрировали со шкалы реографа. Показателями артериального тонуса служили величина ин- тенсивности пульсовых колебаний кровенаполнения в омах (Арг) и длительность анакротической фазы реографической волны к длительности кардиоцикла в процентах (ПТС) [8].

После выведения животных из опыта внутривенным введением летальных доз тиопентала натрия по общепринятой методике готовились гистотопографические срезы, которые окрашивали гематоксилином эозином и по Ван-Гизону. На парафиновых срезах проводили ШИК-реакцию (морфологические исследования выполнены проф. А.М. Хелимским).

Исследования проводили до начала эксперимента – контроль (До), в конце периода компрессии (5К), через каждые 7 суток дистракции (Д), через 30 и 60 дней фиксации (Ф), через 6 месяцев после снятия аппарата. Из полученных результатов физиологических данных составляли невзвешенные вариационные ряды, определяли средние значения, ошибку, достоверность средних и их различий по Стьюденту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

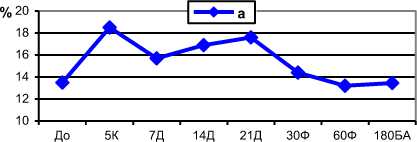

После операции (5 дней компрессии) на рентгенограммах по линии стыка фрагментов определялись нежные периостальные напластования до 1 мм высотой (рис. 1, а).

При гистологическом исследовании у концов опилов костей, в межтрабекулярных пространствах метафизов отмечалось разрастание скеле- тогенной ткани и формирование сети остеоидных трабекул. Эндостальная реакция распространялась на расстоянии 2-2,5 мм от концов опилов. В области стыка фрагментов скелетогенная ткань и новообразованные костные трабекулы соединяли опилы. Вокруг молодых ба-лочек был виден фронт активных остеобластов.

а б в г

Рис. 1. Рентгенограммы. Собака № 6234. Замещение метафизарного дефекта с темпом дистракции 1 мм в сутки: а) после резекции суставных концов и остеосинтеза; б) дистракция 21 день; в) фиксация в аппарате 60 дней; г) после снятия аппарата – 180 дней

ШИК-позитивные вещества в большом количестве выявлялись в молодых балочках и напластовывались на старые костные балки концов опилов.

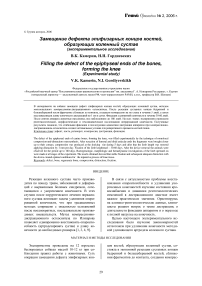

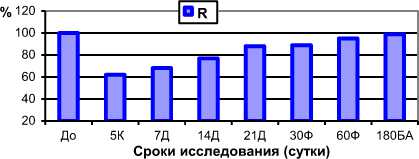

Среднее значение величины амплитуды пульсовой волны до операции составляло 0,145 0,021 Ом, базисного сопротивления 274 22 Ом, длительность анакротической фазы реоволны – 13,5 1,33 %. В периоде компрессии наблюдалось снижение интенсивности кровенаполнения артерий оперированной конечности (рис. 2): амплитуда пульсовой волны снижалась до 0,058 0,012 Ом (Р 0,05), базисное сопротивление до 170 19 Ом (Р 0,05) (рис. 3), время систолического кровенаполнения сосудов (рис. 4) при этом увеличивалось до 18,5 1,42 %. (Р 0,05). Не исключена вероятность того, что наблюдаемые в периоде компрессии изменения кровообращения были связаны как с наличием отека, так и с увеличением объема сосудистого русла.

Рис. 2 Динамика амплитуды реоволны мягких тканей оперированного сегмента конечности

Рис. 3 Динамика базисного сопротивления мягких тканей оперированного сегмента конечности

Сроки исследования (сутки)

Рис. 4 Динамика систолического притока крови к мягким тканям оперированного сегмента конечности

Через 7 дней дистракции на рентгенограммах было выявлено уплотнение эпиметафизарных отделов костей на протяжении 3 мм от краев опила. Диастаз 5-6 мм был заполнен регенератом различной интенсивности тени (1,5-2,0 мм высотой у опилов): от глыбчатой у нечетких контуров опилов костей и менее интенсивной облаковидной в середине диастаза. У некоторых животных тень регенерата была менее выражена, неоднородна по плотности, высотой менее 1,5-2 мм, облаковидная, едва заметная у опилов костей.

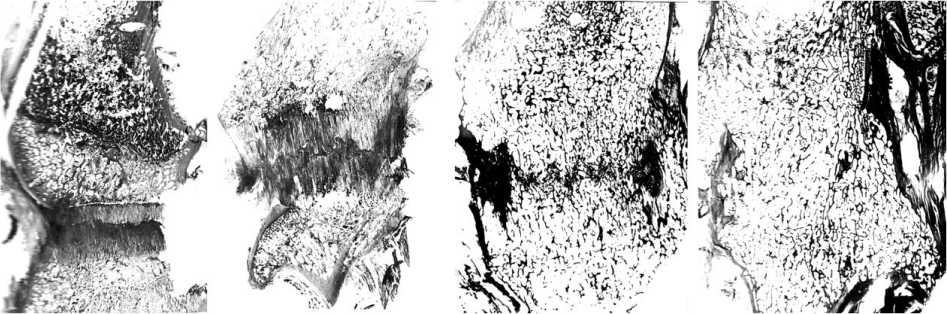

На гистотопограммах через 7 дней дистракции диастаз был заполнен регенератом, средняя часть которого заполнена коллагено-волокнистой тканью, содержащей большое количество ШИК-позитивного вещества. Высота прослойки составляла 2-3 мм (рис. 5, а). Волокна прослойки имели продольную ориентацию и продолжались в костные трабекулы, образовавшиеся на концах отломков. Число сосудов микроциркуляторного русла в этой ткани достигало 64 на 1 мм2. Прилежащие к прослойке концы трабекул были более широкими, окрашивались бледнее, чем у опилов и содержали меньше ШИК-позитивных веществ, контуры их были нечеткие, размытые, структура – грубоволокнистой.

Амплитуда реографической волны к этому сроку была снижена, а длительность анакроты увеличена по сравнению с дооперационной величиной. Базисное сопротивление сосудов оставалось ниже контрольной величины на 32 %, т.е. объем сосудистого русла был увеличен.

а б в г

Рис. 5. Гистотопографические препараты в процессе замещения метафизарного дефекта с темпом дистракции 1 мм в сутки. Окраска гем.-эозин: а) собака № 6881/250. Ув. 3. Срок наблюдения - 12 дней, дистракция – 7 дней; б) собака № 6880/264. Срок наблюдения - 26 дней, дистракция - 21 день; в) собака № 6517/272. Ув. 2. Срок наблюдения - 86 дней, фиксация – 60 дней; г) собака № 6416/226. Ув. 1,5. Срок наблюдения – 236 дней, после снятия аппарата – 180 дней

К 14-м суткам дистракции диастаз увеличивался до 10-14 мм. От опилов костей отходили плотные тени регенератов высотой 3-5 мм, концы их были в виде ’’языков пламени”, срединная зона просветления была пронизана трабекулярными тяжами, соединяющими регенераты между собой на большом протяжении.

На гистотопограммах в эти сроки соединительнотканная прослойка высотой 3 мм располагалась в середине регенерата. Трабекулы, примыкавшие к прослойке с обеих сторон опилов, имели десмальное происхождение. На поверхности их определялись активные остеобласты. Прослойка была связана с периостом, окружавшим регенерат и костные опилы фрагментов. В прослойке определялись сосуды, окруженные аморфным веществом соединительной ткани с формирующимися продольно ориентированными трабекулами. Количество ШИК-позитивных веществ в регенерате нарастало от прослойки к опилам и больше всего содержалось на концах трабекул, примыкавших к опилам.

Величина базисного сопротивления и амплитуды пульсовой волны увеличивалась, но при этом была ниже контрольного уровня. Продолжительность систолического притока превышала контрольное значение.

К концу дистракции в регенерате определялась отчетливая продольная ориентация трабекул (см. рис. 1, б). Концы регенератов оставались зазубренными и участками соединялись между собой и костными “мостиками”. Срединная зона просветления была высотой до 5 мм. Плотность регенерата увеличивалась, более выраженная гомогенная часть регенерата была на расстоянии от опилов 2,5-3 мм и на всем протяжении пронизана костными трабекулами. По плотности дистракционный регенерат был неоднороден и состоял из участков (зон) различных теней: двух зон нежной гомогенной тени с продольной ориентацией, расположенных у концов опилов, двух зон по обе стороны “зоны роста” с продольно ориентированными костными балочками, плотность которых убывала по мере приближения друг к другу, зоны просветления, находящейся в середине диастаза и как бы разделяющая регенерат. Граница регенерата и прилегающих отделов метафиза костей была не так отчетлива. У части животных прослеживалась корковая пластинка с одной стороны на всем протяжении регенерата, у других - с обеих сторон, а у одного животного корковая пластинка прерывалась в среднем отделе - в зоне бывшей соединительнотканной прослойки.

Гистологически к этому сроку регенерат был представлен густой сетью молодых костных трабекул и многочисленных сосудов (до 50 на 1 мм2), пронизывающих соединительнотканную прослойку (см. рис. 5, б). По ходу сосудов по обе стороны от прослойки определялось ин- тенсивное образование трабекул с продольной ориентацией. У опилов костных фрагментов отмечалась активная перестройка балочек с образованием костномозгового канала регенерата с полнокровным костным мозгом, содержащим очаги кроветворения. Регенерат имел общую периостальную пластинку с опилами фрагментов. На гистотопограммах отчетливо определялось зональное строение регенерата. Количество ШИК-позитивных веществ было увеличенным как в соединительно-тканной прослойке, так и в трабекулах регенерата. В среднем отделе регенерата на всю ширину его располагалась полоса неровной зигзагообразной формы высотой 2-4 мм.

Тенденция к повышению сосудистого тонуса сохранялась до окончания периода удлинения. Отмечено возвращение базисного сопротивления к исходной величине (R=241,1± 14,2 Ом или 88 %), амплитуда пульсовой волны оставалась низкой и составляла 0,076±0,012 Ом (Р<0,05) или 52 %, время систолического кровенаполнения сосудов составляло17,6 2,1 %. Наблюдаемые изменения гемодинамических показателей во время дистракции объясняются, очевидно, собственно сосудистыми реакциями, а именно повышением тонуса мелких артерий и артериол.

Через 30 дней фиксации на гистотопограм-мах соединительнотканная прослойка регенерата почти на всем протяжении пересекалась густой сетью молодых костных трабекул. Количество микрососудов составляло 20 на 1 мм2. Лишь только у краев опилов оставались участки с меньшим количеством трабекул и сосудов. Костный мозг регенерата имел расширенные полнокровные сосуды. Формировавшаяся по краям регенерата корковая пластинка прерывалась в средней зоне у остатков соединительной ткани. Интенсивность ШИК-реакции значительно уменьшилась и оставалась высокой только в молодых костных трабекулах.

Величина пульсового кровенаполнения сосудов оперированной конечности увеличивалась по сравнению с предыдущим сроком исследования до 0,087 0,012 Ом, а длительность анакроты уменьшалась до 14,4 1,3 % (Р 0,05). Величина базисного сопротивления оставалась на уровне предыдущего срока исследования. Частота сердечных сокращений при этом не только не снижалась, но даже недостоверно увеличивалась.

К 60-му дню фиксации нарастала плотность регенерата, продольная ориентация трабекул была менее выраженной (см. рис. 1, в). Срединная полоса уплотнения становилась узкой, еле заметной. По структуре и плотности регенерат приближался к прилежащим участкам метафизов. Остеопороз фрагментов, в основном большеберцовой кости, был умеренным. Костный регенерат имел губчатое строение с продольно-трабекулярной структурой и выраженной корковой пластинкой. Гистоло- гически регенерат был представлен молодыми костными трабекулами сетевидной структуры и на всем протяжении имел корковую пластинку толщиной 0,2-0,4 мм (см. рис. 5, в). Трабекулы с продольной ориентацией были немногочисленны. В среднем отделе регенерата между костными трабекулами сохранялись единичные островки волокнистой соединительной ткани. Костные трабекулы окружены кроветворным костным мозгом. В то же время вблизи опилов сеть костных трабекул редкая, крупно петлистая, с жировым костным мозгом. Интенсивность ШИК-реакций в этот период незначительна, количество гликопротеидов в регенерате большей частью не отличается от содержания их в прилежащих костных отделах. Костные трабекулы окрашивались интенсивнее, чем соединительнотканные образования.

Амплитуда пульсовой волны вновь увеличивалась и была близка по величине к контрольной - 0,122±0,018 Ом (84 %), базисное сопротивление возрастало до 260±22 Ом, или 95 %, длительность восходящей части реоволны была аналогична контрольной.

Через 90-120 суток после снятия аппарата структура вновь образованной костной ткани однородна, носила мелкоячеистый характер и не отличалась от структуры метафизов. Линия опила костей теряла четкость, уменьшался остеопороз. С увеличением сроков наблюдения происходила дальнейшая перестройка новообразованной костной ткани соответственно нагрузке и функции конечности собаки. К 180-м суткам линия опила костей не прослеживалась, к этому времени заканчивалась перестройка костного регенерата (см. рис. 1, г). Гистологически регенерат у собак по своему строению не отличался от ткани метафиза (см. рис. 5, г). В центре регенерата трабекулы были расположены несколько реже, чем по периферии, где формируется кортикальная пластинка, костный мозг жировой. По толщине, ориентировке в пространстве и по содержанию мукополисахаридов трабекулы регенерата не отличались от костной ткани метафизов. Показатели кровообращения в конечности нормализовались.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При замещении метафизарного дефекта методом последовательного монолокального компрессионно-дистракционного остеосинтеза по Илизарову первые рентгенологические признаки остеогенеза отмечались через пять дней компрессии. В периоде дистракции диастаз заполнялся регенератом, в котором с 7-го дня дистракции определялась срединная зона просветления (соединительнотканная прослойка), которая сохранялась в основном до 14 дня дистракции, а затем оссифицировалась.

Период фиксации характеризовался повышением интенсивности теней регенерата, изменением его продольной структуры в мелкоячеистую губчатую, полным замещением срединной зоны просветления и формированием корковой пластинки.

Анализ морфологической динамики формирующегося дистракционного регенерата показал, что для каждого периода эксперимента характерна своя особенность. В периоде компрессии наблюдалась эндостальная реакция с образованием остеоидных трабекул у опилов в зоне контакта, где на отдельных участках отмечалось костное сращение. Возникшая у концов опилов фрагментов эндостальная реакция в начальный период дистракции распространялась в образующийся диастаз. Средний отдел его занимала соединительнотканная прослойка с содержанием большого количества ШИК-позитивного материала. Продольно ориентированные волокна прослойки продолжались в костные трабекулы, которые достигали эндоста опилов. Остеобласты образовывали сплошной фронт вокруг мо- лодых трабекул. Через 21 день дистракции коллагеноволокнистая прослойка на всем протяжении была пронизана костными трабекулами. У опилов фрагментов в регенерате происходила перестройка, формировалось костномозговое пространство. Регенерат имел пятислойное строение, определяемое и рентгенологически.

В период последующей фиксации продолжалась перестройка дистракционного регенерата, который был представлен густой сетью костных трабекул. В соединительнотканной срединной прослойке регенерата преобладали продольно ориентированные костные трабекулы, шло формирование корковой пластинки регенерата. Через 60 дней фиксации диастаз был замещен костной тканью, сформировалась корковая пластинка. Содержание ШИК-позитивного вещества в регенерате и прилежащих участках фрагментов было одинаковым.

Исследования гемодинамики показали, что при удлинении конечности сосуды приспосабливаются к новым условиям и полностью обеспечивают необходимый уровень кровообращения. В удлиняемом сегменте происходит адаптационная перестройка сосудов, которая на первом этапе характеризуется реактивной гиперемией, а при последующем удлинении магистральных артерий и вен - продольной ориентацией мелких сосудов тканей и увеличением количества межсосудистых связей, что согласуется с данными других авторов [2, 6, 7]. Изменения в циркуляторном русле оперированной конечности носят компенсаторный характер, направлены на обеспечение питанием формирую- щегося регенерата и не выходят за границы физиологической нормы.

Полученные данные позволяют утверждать, что стабильная фиксация и последующая дист- ракция аппаратом создают оптимальные усло вия для формирования дистракционного регене рата в периоде дистракции и интенсивной пере стройке его в периоде последующей фиксации.