Запасы углерода и азота растительных остатков в агроценозах лесостепной зоны Красноярского края

Автор: Власенко О.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований – определить запасы углерода и азота растительного вещества, поступающие в агропочвы лесостепной зоны Красноярского края после уборки урожая культур, возделываемых по минимальной технологии. Исследования проведены в 2006–2024 гг. на территории Красноярской и Канской лесостепей. Объекты исследований – наиболее распространенные в этой зоне агроценозы зерновых культур, рапса, картофеля, сои и паровые поля, расположенные на черноземах выщелоченных в комплексе с черноземами обыкновенными и оподзоленными. Запасы надземного растительного вещества определяли методом учетных площадок, запасы подземного растительного вещества – в слое почвы 0–20 см методом монолитов. Определение углерода в растительном веществе выполняли оксидиметрическим методом, азота – по Кьельдалю на анализаторе UDK 159. При возделывании зерновых культур ежегодно формируется от 6,4 до 7,3 т/га растительных остатков; в агроценозах картофеля – 7,1; сои – 8,8; рапса – 8,9 т/га. Большая часть этих остатков (более 71 %) находится в подземной части агроценозов. Разные культуры имеют различное углеродноазотное соотношение в растительных остатках, зерновые культуры характеризуются как слабо разлагаемые изза широкого отношения C : N (79,2), в то время как соя имеет умеренно разлагаемые остатки с наименьшим углеродноазотным соотношением (23). Переход растительных остатков из надземных в подземную мортмассу приводит к сужению углеродноазотного соотношения от 78 до 61. Зерновые агроценозы в среднем поставляют в почвы до 2 963 кг/га углерода и до 37,5 кг/га азота растительных остатков, агроценозы картофеля – около 2878 кг/га углерода и 81 кг/га азота, после возделывание рапса в почву поступает 3 447 кг/га углерода и 80 кг/га азота, максимальное поступление в почву углерода и азота в агроценозе сои – 3 442 и 142 кг/га соответственно. За год парования агрочерноземов после возделывания зерновых культур 60 % углерода и 72 % азота растительных остатков разлагается. После 5–8 лет парования запасы углерода и азота в растительных остатках значительно уменьшаются – до 54 кг/га углерода и 0,6 кг/га азота.

Запасы углерода в агропочвах, запасы азота в агропочвах, агропочвы, растительное вещество, растительные остатки, мортмасса, углерод, азот, углеродно-азотное соотношение

Короткий адрес: https://sciup.org/140309731

IDR: 140309731 | УДК: 631.87:361.452 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-4-101-113

Текст научной статьи Запасы углерода и азота растительных остатков в агроценозах лесостепной зоны Красноярского края

Введение. Растительные остатки сельскохозяйственных культур (пожнивные остатки, корни, стерня) – неотъемлемый компонент агроценозов, особенно в контексте современного ресурсосберегающего земледелия. Минимизация обработки почвы, применение технологий прямого сева и других почвозащитных практик активно стимулируют накопление органического вещества в почве. Традиционно сохранение растительного опада на полях рассматривалось как способ поддержания и повышения плодородия почвы, что подтверждается многочисленными исследованиями, начиная с работ И.А. Стебута и других ученых [1–3]. Это напрямую связано с улучшением гумусного и структурного состояния почвы, повышением ее поглотительной способности и обеспечением питательными элементами для растений, что приводит к повышению урожайности культур [4]. По сути, пожнивные и корневые остатки выступают в качестве естественной и экономически выгодной альтернативы дорогостоящим органическим удобрениям. В России ежегодно образуется колоссальное количество растительных остатков – около 120 млн т/га соломы [5], представляющих собой огромный ресурс. Однако значение растительных остатков выходит далеко за рамки традиционного понимания их роли в обеспечении плодородия.

Многолетние исследования В.В. Чупровой и ее последователей [6–9] показали, что несмотря на кажущиеся внушительными запасы послеуборочных остатков, замещение природных экосистем агроценозами с более низкой чистой первичной продукцией, удаление части продукции с урожаем и снижение входа растительных остатков в почву приводит к уменьшению запасов вновь образуемого гумуса, при этом возрастает минерализация органического вещества в пахотных почвах, которая превышает его образование, и эмиссия углекислого газа становится больше чистой первичной продукции. В результате концентрация СО2 в атмосфере растет, а запасы биомассы, растительных остатков и почвенного органического вещества уменьшаются по сравнению с целинными экосистемами. В почвах Красноярского края потери подвижных соединений гумуса составляют 0,23 т С/га в год [10]. Исследованиями А.А. Титляновой установлено, что за последние 60 лет потери органического углерода из пахотных почв лесостепи и степи Западной Сибири составили 1 010 млн т и весь этот углерод в виде СО2 поступил в атмосферу [11].

В современных условиях, на фоне глобального изменения климата и усиления антропогенного воздействия на окружающую среду, сохранение растительных остатков рассматривается как ключевой элемент карбонового земледелия – стратегии, направленной на снижение выбросов парниковых газов и увеличение запасов углерода в почве (секвестрация углерода) [12]. Механизм секвестрации углерода основан на том, что микроорганизмы почвы постепенно разлагают растительные остатки, при этом часть углерода из атмосферы (поглощенного растениями в процессе фотосинтеза) фиксируется в стабильных органических соединениях почвы, где он может храниться десятилетиями, а то и столетиями, что способствует снижению концентрации углекислого газа в атмосфере, оказывая положительное воздействие на климат. Эффективность секвестрации углерода агроценозами зависит от многих факторов. Химический состав растительных остатков, в особенности отношение в них углерода к азоту существенно влияет на скорость и степень их разложения, а соответственно, на количество углерода, закрепленного в почве. Климатические условия (температура, влажность) также играют важную роль, определяя активность микроорганизмов. Кроме того, тип обработки почвы влияет на скорость минерализации растительных остатков. Например, в условиях интенсивной обработки скорость разложения органических остатков значительно возрастает, что уменьшает эффективность секвестрации углерода. Поэтому применение минимальной или нулевой обработки почвы является важным условием успешной реализации стратегии карбонового земледелия [13–15].

В целом интеграция принципов карбонового земледелия, включая сохранение и эффективное использование растительных остатков, является одним из наиболее перспективных направлений для достижения устойчивого развития сельского хозяйства и снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. Дальнейшие исследования в этой области направлены на оптимизацию технологий обработки почвы, управление видовым составом растительных остатков и разработку инновационных методов увеличения эффективности секвестрации углерода [16].

Цель исследований – определить запасы углерода и азота растительного вещества, поступающие в агропочвы лесостепной зоны Красноярского края после уборки урожая культур, возделываемых по минимальной технологии.

Объекты и методы. Растительные образцы отбирались в производственных посевах на территории Красноярской и Канской лесостепи Красноярского края с 2006 по 2024 г., а также в условиях стационара УНПК «Борский» Красноярского ГАУ, расположенного в северной оконечности Красноярской лесостепи в этот же период. Данная территория находится в условиях умеренного агроклиматического пояса, холодноумеренного подпояса, характеризуется высокой амплитудой суточных и годовых температур. По теплообеспеченности территория исследований в Красноярской лесостепи относится к недостаточно теплому району с суммой температур 1800–2000 °С, среднегодовое количество осадков – около 360 мм, продолжительность безморозного периода – 106–113 дней, ГТК – 1,1–1,3. В Канской лесостепи теплообеспечен-ность района исследований изменяется от 1 660 до 1 818 °С, продолжительность безморозного периода – 84–115 дней, годовая сумма осадков – 359–452 мм, ГТК – 1,00–1,44. Распределение осадков на всей территории в течение вегетации крайне неравномерное, особо засушливые периоды бывают в мае и начале июня, вторая половина вегетации часто бывает очень влажной. Одной из особенностей климата лесостепной зоны является короткий безморозный период и раннеосенние заморозки [17].

В качестве объектов исследования были выбраны наиболее распространенные в земледельческой части региона агроценозы яровых зерновых культур (пшеницы, овса и ячменя), ярового рапса и картофеля, а также паровые поля, кроме этого для сравнительной оценки показателей изучены агроценозы сои и бессменного чистого пара 5–8-летнего использования. Подготовка пара состояла из зяблевой культивации и четырех культиваций в течение вегетации на глубину 8–10 см. Картофель воз- делывали по пару по семенной технологии, весной проводили ранневесеннее боронование, перед посадкой почва рыхлилась на глубину 18–20 см. Средняя урожайность семенного картофеля по годам исследований составляла 25–29 т/га. В агроценозе сои основная обработка – плоскорезная, проводили рыхление на глубину 15–17 см после уборки предшественника, в год посева – ранневесеннее боронование. Урожайность семян сои в среднем – 1,8–2,4 т/га. В агроценозе ярового рапса по паровому предшественнику, яровой пшеницы, овса и ячменя по паровым и зерновым предшественникам с осени проводилась плоскорезная обработка на глубину 8–10 см, в год посева – ранневесеннее боронование и предпосевная культивация. Средняя урожайность маслосемян рапса – 1,8– 2,0 т/га; пшеницы – 2,6–3,5; ячменя – 2,0–2,2; овса – 3,4–4,5 т/га. Все остатки культур оставались на поле, отчуждалась только их основная продукция. Средства защиты растений и минеральные удобрения применялись согласно зональной технологии возделывания данных культур [17].

Во всех агроценозах образцы надземного растительного вещества отбирали в период уборки с площадок размером 0,25 м2 в 6 точках с расстоянием 30–40 м между ними. Для определения запасов надземной мортмассы снопы обмолачивали и определяли выход зерна и соломы, кроме того все пожнивные остатки культур срезали и собирали с поверхности почвы. Запасы подземной мортмассы и корней определяли на этих же площадках на глубину 0–20 см методом монолитов размером 0,003 м3, путем отмывки их от почвы в проточной воде и последующего фракционирования на корни, крупную (> 0,25 мм) и мелкую мортмассу (< 0,25 мм). Из каждого объединенного растительного образца отбирали пробу для определения влажности и химического состава. В отобранных образцах определяли содержание влаги и сухого вещества (ГОСТ 27548–97), органического углерода (ГОСТ 27980–88) и азота (ГОСТ 13496.4– 93). Математическая обработка результатов исследования проведена с использованием методов описательной статистики и дисперсионного анализа [18].

Результаты и их обсуждение. Основными гумусообразователями в почвах пашни являются корневые, стерневые и пожнивные остатки сельскохозяйственных культур. Надземная мортмас-са в изученных агроценозах представлена отмершими в течение вегетации и опавшими на поверхность почвы, а также оставшимися на корню после уборки частями сельскохозяйственных растений (стерня). В паровых полях – это части стеблей, листьев и других органов растений, которые не успели разложиться или перейти в состав почвенной мортмассы и остаются на поле в виде единичных остатков (пожнивные остатки). Эти остатки представляют собой неравномерно измельченную солому зерновых культур, стебли, листья рапса и сои, ботву картофеля, которые могут оставаться на почве в течение одного или нескольких вегетационных периодов, в зависимости от предшественника, основной обработки почвы, химического состава остатков и погодных условий вегетации. За длительный период наблюдений установлено, что в пахотных черноземах лесостепи запасы надземной мортмассы, постепенно поступающей в почву, изменяются в очень широком диапазоне от 0,1 т/га в паровых полях по зерновым предшественникам до 3,0– 3,3 т/га после возделывания рапса и сои. В полях бессменного чистого пара в конце вегетации запасы растительных остатков надземной морт-массы и корней сорняков вовсе отсутствуют. В яровых зерновых агроценозах запасы соломы составляют 1,3–2,0 т/га, минимальные значения характерны для ячменя, а максимальные – для пшеницы, возделываемой по зерновому предшественнику. Такие особенности объясняются более низкой продуктивностью ячменя и выходом соломы по сравнению с пшеницей и овсом (табл. 1, 2).

Подземное растительное вещество в агроценозах представлено запасом ежегодно отмирающих корней, а также постоянно трансформируемым пулом крупной и мелкой мортмассы. Минимальные запасы корней (0,03 т/га) в слое 0–20 см формируются в паровых полях по зерновым предшественникам, это корни отмерших после нескольких обработок сорняков. В агроценозе картофеля запасы корней составляют 0,76 т/га, где они представлены довольно тонкими столонными и пристолонными корнями.

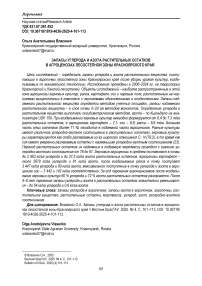

Таблица 1

Статистические показатели запасов растительных остатков в агроценозах в период уборки урожая, т/га

Statistical indicators of plant residue stocks in agrocenoses during the harvest period, t/ha

|

Агроценоз |

Статистические показатели* |

Надземная мортмасса |

Корни |

Крупная мортмасса |

Мелкая мортмасса |

Всего остатков |

|

0–20 см |

||||||

|

Бессменный черный пар (5–8 лет) |

X (n = 60) |

0 |

0 |

0,08 |

0,07 |

0,15 |

|

min |

0 |

0 |

0,05 |

0,04 |

0,09 |

|

|

max |

0 |

0 |

0,10 |

0,09 |

0,19 |

|

|

Sx |

0 |

0 |

0,03 |

0,03 |

0,05 |

|

|

Пар (зерновой предшественник) |

X (n = 60) |

0,10 |

0,03 |

1,60 |

1,10 |

2,83 |

|

min |

0,08 |

0,01 |

1,27 |

0,94 |

2,30 |

|

|

max |

0,12 |

0,04 |

1,93 |

1,27 |

3,36 |

|

|

Sx |

0,02 |

0,02 |

0,33 |

0,17 |

0,53 |

|

|

Пшеница яровая по пару |

X (n = 120) |

1,87 |

1,20 |

2,07 |

1,93 |

7,07 |

|

min |

1,79 |

0,85 |

1,92 |

1,81 |

6,37 |

|

|

max |

1,94 |

1,55 |

2,22 |

2,04 |

7,75 |

|

|

Sx |

0,08 |

0,35 |

0,15 |

0,12 |

0,69 |

|

|

Пшеница яровая по пшенице |

X (n = 60) |

2,00 |

1,29 |

2,75 |

1,32 |

7,36 |

|

min |

1,46 |

0,96 |

2,48 |

1,04 |

5,94 |

|

|

max |

2,53 |

1,61 |

3,01 |

1,59 |

8,74 |

|

|

Sx |

0,54 |

0,32 |

0,27 |

0,28 |

1,40 |

|

|

Овес (3-я зерновая) |

X (n = 42) |

1,75 |

1,38 |

2,33 |

1,61 |

7,07 |

|

min |

1,19 |

0,75 |

2,27 |

1,30 |

5,51 |

|

|

max |

2,31 |

2,01 |

2,39 |

1,91 |

8,62 |

|

|

Sx |

0,56 |

0,63 |

0,06 |

0,31 |

1,56 |

|

|

Ячмень (3-я зерновая) |

X (n = 24) |

1,29 |

1,02 |

2,45 |

1,68 |

6,44 |

|

min |

1,09 |

0,96 |

2,16 |

1,89 |

6,10 |

|

|

max |

1,48 |

1,07 |

2,73 |

1,47 |

6,75 |

|

|

Sx |

0,19 |

0,05 |

0,29 |

0,21 |

0,33 |

|

|

Рапс яровой |

X (n = 48) |

3,04 |

1,53 |

2,41 |

1,92 |

8,90 |

|

min |

1,73 |

1,34 |

2,18 |

1,32 |

6,57 |

|

|

max |

4,34 |

1,71 |

2,63 |

2,52 |

11,20 |

|

|

Sx |

1,31 |

0,19 |

0,22 |

0,60 |

2,32 |

|

|

Картофель на семена (по пару) |

X (n = 24) |

1,56 |

0,76 |

3,13 |

1,63 |

7,08 |

|

min |

1,07 |

0,24 |

2,74 |

1,35 |

5,40 |

|

|

max |

2,05 |

1,27 |

3,52 |

1,90 |

8,74 |

|

|

Sx |

0,49 |

0,52 |

0,39 |

0,28 |

1,67 |

|

|

Соя (по картофелю) |

X (n = 24) |

3,27 |

1,90 |

2,12 |

1,55 |

8,84 |

|

min |

2,79 |

1,72 |

1,93 |

1,27 |

7,71 |

|

|

max |

3,75 |

2,07 |

2,31 |

1,83 |

9,96 |

|

|

Sx |

0,98 |

0,17 |

0,19 |

0,28 |

1,62 |

|

Здесь и далее: n – количество образцов, X – средняя; min – минимальное значение; max – максимальное значение; Sx – стандартное отклонение от средней.

В зерновых агроценозах в слое почвы 0–20 см наибольшие запасы корней формируются у овса и составляют 1,38 т/га, в агроценозах пшеницы по паровому и зерновому предшественнику запасы корней к уборке равны 1,20–1,29 т/га, в агроценозе ячменя – 1,02 т/га.

Это закономерно, поскольку овес по сравнению с пшеницей и ячменем имеет более развитую корневую систему и раньше образует вторичные корни. На корнях овса присутствует огромное количество корневых волосков, это позволяет корням обладать повышенной активностью в отношении труднорастворимых соединений и высокой поглотительной способностью. В конечном итоге, данные физиологические особенности приводят к более растянутому периоду потребления элементов питания и влаги у овса [19]. В результате запасы корней овса в период уборки превышают запасы корней пшеницы и ячменя в 1,2–1,4 раза. Как известно, у сои и рапса в отличие от зерновых культур стержневая корневая система, уходящая вглубь до 1,5– 2,0 м, однако имеются многочисленные боковые корни и корешки разных порядков, которые распространены преимущественно в верхнем слое, что и приводит к формированию максимальных запасов корней в почвах при возделывании сои и рапса – 1,90 и 1,53 т/га соответственно. В течение вегетации и после уборки корни всех культур отмирают и переходят в состав крупной и мелкой мортмассы, часть корней разлагается.

Крупная мортмасса в агропочвах представлена растительными остатками диаметром более 0,25 мм, состоящими преимущественно из стеблей, листьев, отмерших корней и прочих трудно идентифицируемых органов растений возделываемых культур как этого, так и предшествующих периодов вегетации. Данный блок растительного вещества постоянно пополняется свежими порциями растительных остатков, особенно в период обработки почвы и уборки урожая и тут же расходуется на пополнение блока мелкой мортмассы.

В свою очередь мелкая мортмасса – это остатки диаметром менее 0,25 мм, которые представлены частично гумифицированными и минерализованными очень мелкими частями растений и других организмов (детритом). Данный блок растительного вещества одновременно является лабильной частью почвенного органического вещества, формируя своеобразную переходную систему между мортмассой и гумусом, а также является ближайшим пулом для минерализационных процессов.

Так, в агрочерноземах при возделывании зерновых культур по разным предшественникам к уборке урожая формируется от 2,07 до 2,75 т/га крупной мортмассы и от 1,32 до 1,93 т/га мелкой мортмассы. В период уборки урожая картофеля запасы крупной мотрмассы в слое почвы 0–20 см составляют 3,13 т/га, мелкой мортмассы – 1,63 т/га. В агроценозе рапса в конце вегетации запасы крупной мортмассы 2,41 т/га, мелкой – 1,92 т/га. При возделывании сои к уборке формируется 2,12 т/га крупной и 1,55 т/га мелкой мортмассы. В паровых полях по зерновым предшественникам запасы крупной и мелкой мортмассы составляют 1,6 и 1,1 т/га соответственно. Таким образом, блоки крупной и мелкой подземной мортмассы постоянно пополняются и сразу же подвергаются разложению, в связи с этим их запасы довольно стабильны во всех изученных агроценозах, включая паровые поля (кроме бессменного чистого пара) и составляют около 4,1 т/га.

Итак, к уборке урожая в агроценозах сои и рапса формируется максимальный запас растительных остатков – 8,8–8,9 т/га, из них 30 % приходится на надземную мортмассу. Это объясняется высокой продуктивностью зеленой фитомассы данных культур. В агроценозе картофеля общий запас растительных остатков составляет 7,1 т/га, и в их составе преобладает крупная мортмасса (44,3 %). Такая особенность связана с технологией возделывания картофеля на семена, в августе проводится механическая десикация и разбрасывание ботвы, далее во время уборки вся надземная фитомасса картофеля переходит в состав подземной мортмассы. В агроценозе зерновых культур общий запас растительных остатков – от 6,4 до 7,3 т/га, причем более 73 % из них приходится на подземную морт-массу и корни. В течение 5–8-летнего бессменного парования агрочернозема практически весь запас подземного растительного вещества предшествующих культур истощается, в почву спорадически попадают остатки единичных сорняков, и общие запасы мортмассы не превышают 0,14 т/га.

Если рассматривать отношение основной продукции культур к побочной, к которой относятся остатки текущего года (надземная морт-масса и корни), и сопоставить его с валовым сбором урожая различных культур на территории Красноярского края, то в среднем потенциальное количество ежегодно поступающих в почвы растительных остатков за период с 2007 по 2023 г. составляет 34,16 млн т, что соответствует 18 т/га пахотных земель и сенокосов (табл. 2), вместе с относительно постоянным запасом крупной и мелкой мортмассы в почвах агроценозов, депонированный пул растительных остатков составит в среднем 22 т/га. Однако реальное поступление растительных остатков гораздо меньше потенциального, поскольку часть побочной продукции используется в жи- вотноводстве или, в редких случаях, сжигается на полях.

Химический анализ показал, что надземные растительные остатки сельскохозяйственных культур (в пересчете на сухое вещество) на 42,3– 47,3 % состоят из углерода (табл. 3). В составе подземного растительного вещества максимальное содержание углерода обнаружено в корнях (37,9–41,5 %), в крупной мортмассе концентрация углерода ниже (от 33,2 до 39,2 %), а в мелкой мортмассе обнаружено минимальное содержание углерода, которое варьирует от 27,2 до 37,5 %.

Таблица 2

Валовой сбор основной и побочной продукции в хозяйствах всех категорий по Красноярскому краю (в среднем 2007–2023 гг.)

Gross yield of main and by-products in farms of all categories in the Krasnoyarsk Region (average 2007–2023)

|

Культура |

Валовой сбор, млн т/год* (в/с вещество) |

Отношение растительных остатков к основной продукции |

Количество растительных остатков, млн т/год (в/с вещество) |

|

Пшеница |

12,55 |

1,3 |

16,31 |

|

Рожь |

0,22 |

1,5** |

0,33 |

|

Ячмень |

3,18 |

1,2 |

3,82 |

|

Овес |

3,09 |

1,3 |

4,01 |

|

Кукуруза |

0,08 |

1,6** |

0,13 |

|

Гречиха |

0,05 |

2,3** |

0,12 |

|

Тритикале |

0,01 |

1,5** |

0,02 |

|

Зернобобовые культуры |

0,21 |

2,5 |

0,53 |

|

Семена рапса |

0,96 |

2,4 |

2,29 |

|

Семена и плоды прочих масличных культур |

0,99 |

2,4** |

2,38 |

|

Картофель |

1,88 |

0,11 |

0,21 |

|

Овощи открытого и закрытого грунта |

0,19 |

0,12** |

0,02 |

|

Корма из однолетних трав: сено |

0,07 |

1,0** |

0,07 |

|

То же: зеленый корм |

3,38 |

0,28** |

0,95 |

|

Корма из многолетних трав: сено |

1,54 |

1,7** |

2,62 |

|

То же: зеленый корм |

1,24 |

0,28** |

0,35 |

|

Всего по Красноярскому краю |

34,16 |

||

* Валовые сборы урожая основной продукции по Красноярскому краю в пересчете на воздушносухое (в/с) вещество (данные Росстат [20]).

** Величины отношения побочной продукции к основной по данным [21].

Таким образом, содержание углерода в растительных остатках зависит от стадии их разложения. Показатель силы влияния (ПСВ) фактора «блок растительных остатков» равен 49 %. Кроме этого, содержание углерода в остатках определяется и возделываемой культурой, ПСВ фактора «агроценоз» составил 30 %. Минимальное среднее содержание углерода в растительных остатках характерно для агроценозов сои и рапса (36,8–38,6 %), в агроценозе картофеля оно составляет 41,2 %, в зерновых агроценозах колеблется от 43,2 до 40,6 %.

В целом содержание углерода в растительных остатках характеризуется незначительной вариабельностью (Сv = 4–11 %) по сравнению с азотом, у которого размах варьирования выше (Сv = 55–70 %). Содержание азота в растительных остатках варьировало в довольно широких пределах и определялось главным образом видовым составом агроценоза, ПСВ фактора «агроценоз» равен 83 %. Среднее содержание азота в надземных и подземных растительных остатках зерновых культур составляет 0,52 %; рапса – 0,88; картофеля – 1,20; сои – 1,66 %. Таким образом, аккумуляция азота в растительных остатках сои в 3,2 раза выше, чем в соломе зерновых культур, в 1,7 раза выше, чем у рапса, и в 2,3 раза выше, чем в остатках картофеля.

Таблица 3

Химический состав растительных остатков в период уборки, % на сухое вещество Chemical composition of plant residues during harvesting, % of dry matter

|

Агроценоз / статистические показатели |

Надземная мортмасса |

Корни |

К мо |

рупная ртмасса |

М мо |

елкая ртмасса |

||||||

|

С |

N |

С/N |

С |

N |

С/N |

С |

N |

С/N |

С |

N |

С/N |

|

|

Бессменный черный пар |

36,9 |

0,42 |

88 |

35,4 |

0,44 |

80 |

||||||

|

Пар (по зерновым) |

43,3 |

0,37 |

117 |

40,7 |

0,44 |

93 |

39,7 |

0,41 |

97 |

38,5 |

0,43 |

90 |

|

Пшеница яровая по пару |

47,3 |

0,53 |

89 |

43,3 |

0,61 |

71 |

41,3 |

0,47 |

88 |

41 |

0,56 |

73 |

|

Пшеница яровая по пшенице |

47,3 |

0,45 |

105 |

43,4 |

0,57 |

76 |

41,4 |

0,53 |

78 |

40,7 |

0,52 |

78 |

|

Ячмень (3-я зерновая) |

46,7 |

0,51 |

92 |

42,2 |

0,58 |

73 |

40,1 |

0,51 |

79 |

40,1 |

0,54 |

74 |

|

Овес (3-я зерновая) |

46,1 |

0,56 |

82 |

42,3 |

0,62 |

68 |

40,1 |

0,56 |

72 |

39,3 |

0,57 |

69 |

|

Рапс яровой |

42,3 |

0,59 |

72 |

40,9 |

0,43 |

95 |

33,2 |

1,41 |

24 |

37,9 |

1,10 |

34 |

|

Картофель на семена (по пару) |

45,7 |

1,39 |

33 |

41,4 |

1,22 |

34 |

40,6 |

0,95 |

43 |

37,2 |

1,23 |

30 |

|

Соя (по картофелю) |

42,5 |

1,24 |

34 |

37,9 |

2,1 |

18 |

39,7 |

1,8 |

22 |

27,2 |

1,50 |

18 |

|

X |

45,2 |

0,7 |

78,0 |

41,5 |

0,8 |

66,0 |

39,2 |

0,8 |

65,5 |

37,5 |

0,8 |

60,8 |

|

min |

42,3 |

0,4 |

32,9 |

37,9 |

0,4 |

18,0 |

33,2 |

0,4 |

22,1 |

27,2 |

0,4 |

18,1 |

|

max |

47,3 |

1,4 |

117,0 |

43,4 |

2,1 |

95,1 |

41,4 |

1,8 |

96,8 |

41,0 |

1,5 |

89,5 |

|

Sx |

2,1 |

0,4 |

30,6 |

1,8 |

0,6 |

26,9 |

2,6 |

0,5 |

28,5 |

4,2 |

0,4 |

25,9 |

|

Cv, % |

5 |

55 |

39 |

4 |

70 |

41 |

7 |

64 |

44 |

11 |

52 |

43 |

|

Для содержания углерода |

р – значение фактора «агроценоз» 0,005, ПСВ = 30 % |

|||||||||||

|

р – значение фактора «блок растительных остатков» 1,5 ∙ 10–5, ПСВ = 49 % |

||||||||||||

|

Для содержания азота |

р – значение фактора «агроценоз» 6,4 ∙ 10–7, ПСВ = 83 % |

|||||||||||

|

фактор «блок растительных остатков» не имеет существенного влияния (р – значение > 0,05; Fф < Fт) |

||||||||||||

Примечание : Cv, % - коэффициент вариации данных; ПСВ – показатель силы влияния фактора.

Фактор «блок растительного вещества» не оказывает существенного влияния на концентрацию азота. Так, в надземной мортмассе зерновых культур среднее содержание азота – 0,51 %; в корнях – 0,59; в крупной и мелкой мортмассе – 0,55 %. В надземных остатках картофеля содержание азота – 1,39 %; в корнях – 1,22; в мортмассе – 1,09 %. В надземных остатках рапса содержание азота – 0,59 %; в корнях – 0,43; в крупной и мелкой мортмассе – 1,26 %. Надземные остатки сои содержат 1,24 %; корни – 2,10; подземная мортмасса – 1,65 % азота.

Отношение C : N в растительных остатках определяет их доступность для разложения. Растительные остатки в которых отношение С : N < 18 считаются быстроразлагаемыми (высокое качество), 18–27 – умеренноразлагаемыми (среднее качество), 28–60 – медленноразлагаемыми (низ- кое качество), > 60 – слаборазлагаемыми (очень низкое качество) [22]. Сравнительный анализ данных показал, что к слаборазлагаемым остаткам можно отнести остатки зерновых культур, в них углеродно-азотное соотношение в среднем составляет 79,2. Растительные остатки картофеля и рапса можно отнести к медленноразлагае-мым, в них среднее отношение C : N равно 35 и 56 соответственно. Умеренно разлагаемые остатки сои имеют самое узкое отношение углерода к азоту равное 23. В целом у всех культур по мере перехода растительных остатков из надземных в подземную мортмассу содержание углерода снижается гораздо заметнее, чем содержание азота. В большинстве случаев содержание азота в мелкой почвенной мортмассе даже выше, чем в надземных остатках. В связи с этим при продвижении растительного вещества от надземных остатков в мелкую почвенную морт-массу отношение C : N сужается с 78 до 61. На подобную закономерность указывают и другие исследования [23], в которых установлено, что минерализация соломы различных культур на фоне снижения абсолютного снижения азота сопровождается увеличением относительного его содержания в растительных остатках за счет вторичного ресинтеза белковых соединений микроорганизмами, что приводит к существенному сужению углеродно-азотного соотношения и по- вышению доступности растительных остатков для разложения. С практической точки зрения с помощью регулирования доли остатков разного качества можно управлять процессами их разложения в почве агроценозов, усиливать либо азотное питание растений, либо создавать условия для усиления гумификации [22].

При возделывании зерновых культур после уборки урожая в агропочвы в среднем поступает 811 кг/га органического углерода и 8,8 кг/га азота с надземными остатками (с соломой)(табл. 4).

Таблица 4

Запасы углерода и азота в надземных и подземных растительных остатках агроценозов после уборки, кг/га

Carbon and nitrogen reserves in aboveground and underground plant residues of agrocenoses after harvesting, kg/ha

|

Агроценоз / статистические показатели |

Надземная мортмасса |

Корни |

Крупная мортмасса |

Мелкая мортмасса |

Всего |

|||||

|

0-20 см |

||||||||||

|

С |

N |

С |

N |

С |

N |

С |

N |

С |

N |

|

|

Бессменный черный пар (6 лет) |

– |

– |

– |

– |

29,5 |

0,3 |

24,8 |

0,3 |

54,3 |

0,6 |

|

Пар (по зерновым) |

43,3 |

0,4 |

13,0 |

0,1 |

635,2 |

6,6 |

423,5 |

4,7 |

1115,0 |

11,8 |

|

Пшеница яровая по пару |

884,5 |

9,9 |

520,8 |

7,3 |

854,9 |

9,7 |

791,3 |

10,8 |

3051,5 |

37,8 |

|

Пшеница яровая по пшенице |

946,0 |

9,0 |

544,4 |

7,4 |

1138,5 |

14,6 |

537,2 |

6,9 |

3166,1 |

37,8 |

|

Ячмень (3-я зерновая) |

817,3 |

8,9 |

583,7 |

8,0 |

934,3 |

11,9 |

645,6 |

8,7 |

2980,9 |

37,5 |

|

Овес (3-я зерновая) |

594,7 |

7,2 |

417,2 |

6,3 |

982,5 |

13,7 |

660,2 |

9,6 |

2654,6 |

36,8 |

|

Рапс яровой |

1285,9 |

17,9 |

633,4 |

6,6 |

800,1 |

34,0 |

727,7 |

21,1 |

3447,1 |

79,6 |

|

Картофель на семена (по пару) |

712,9 |

21,7 |

288,0 |

9,3 |

1270,8 |

29,7 |

606,4 |

20,0 |

2878,1 |

80,7 |

|

Соя (по картофелю) |

1389,8 |

40,5 |

788,7 |

39,9 |

841,6 |

38,2 |

421,6 |

23,3 |

3441,7 |

141,9 |

За счет корней в почву поступает еще 516 кг/га углерода и 7,2 кг/га азота. Запасы углерода крупной мортмассы в зерновых агроценозах составляют 978 кг/га, мелкой – 659 кг/га; запасы азота в крупной мортмассе – 12,5 кг/га, мелкой – 9,0 кг/га.

Всего зерновые агроценозы поставляют в почвы в среднем 2 963 кг/га углерода и 37,5 кг/га азота ежегодно. Агроценозы картофеля поставляют в почву к осени порядка 2 878 кг/га углерода и 81 кг/га азота. Максимальное поступление в почву углерода и азота в агроценозе сои – 3 442 и 142 кг/га соответственно. После возделывания рапса в почву поступает 3447 кг/га углерода и 80 кг/га азота. В паровых полях к осени остается около 1 115 кг/га углерода и 11,8 кг/га азота растительных остатков. После 5–8 лет парования в агропочвах остается около 54 кг/га углерода и 0,6 кг/га азота растительных остатков.

Таким образом, за 1 год парования агрочерноземов после возделывания зерновых культур 60 % углерода и 72 % азота растительных остатков разлагается, частично пополняя почвенное органическое вещество в процессе гумификации, частично закрепляясь в микробной биомассе за счет процесса иммобилизации азота, но большая часть органических остатков формирует минерализационный поток углерода, что подтверждается исследованиями В.В. Чупровой в агроценозах лесостепной зоны края [10] и другими исследователями [24]. Отсутствие поступления растительных остатков в почву более 5 лет приводит к потерям углерода мортмассы на 98–99 %.

Заключение. При возделывании зерновых культур к уборке урожая ежегодно формируется от 6,4 до 7,3т/га; в агроценозах картофеля – 7,1; в агроценозах сои – 8,8; в агроценозах рапса – 8,9 т/га растительных остатков. В их составе до- ля надземной мортмассы в зерновых агроценозах и агроценозах картофеля составляет от 20 до 28 %, при возделывании рапса и сои – 34–37 % соответственно. В среднем более 71 % всех запасов растительных остатков находится в подземной части агроценозов и представлены в основном мортмассой, запасы которой, составляют от 3,7 в агроценозе сои до 4,8 т/га в агроценозе картофеля.

По химическому составу остатки зерновых культур характеризуются как слабо разлагаемые из-за высокого углеродно-азотного соотношения (79,2), что способствует закреплению полимерных высокомолекулярных соединений углерода (в том числе лигнина) в почве. Растительные остатки картофеля и рапса относятся к медленно разлагаемым с соотношениями C : N 35 и 56 соответственно. Соя имеет умеренно разлагаемые остатки с наименьшим углеродно-азотным соотношением (23), что способствует более быстрому их разложению и возврату питательных веществ в почву. По мере перехода растительных остатков из надземных в подземную мортмассу содержание углерода снижается более заметно, чем содержание азота. Это приводит к сужению углеродно-азотного соотношения с 78 в надземной мортмассе до 61 в подземной. В мелкой почвенной мортмассе содержание азота часто выше, чем в надземных остатках, что является отражением активизации микробиологических процессов и увеличения доступности для разложения мелких фракций подземного растительного вещества.

С практической точки зрения знание угле-родно-азотного соотношения и доступности для разложения растительных остатков может помочь в планировании севооборотов и управлении органическими остатками. Культуры с более узким соотношением C : N, такие как соя, могут быть предпочтительны для активизации биологических процессов в почве улучшения минерального питания. Культуры с более широким отношением C : N (зерновые и рапс) способны повысить концентрацию углерода в почве, усилить его гумификацию и секвестрацию.

В целом применение минимальной технологии обработки почвы и сохранение всех растительных остатков на полях потенциально позволяет депонировать до 34,16 млн т в год растительного вещества, в котором содержится от 36,8 до 43,3 % углерода и от 0,44 до 1,66 % азота в зависимости от возделываемой культуры. Зерновые агроценозы в среднем поставляют в почвы до 2963 кг/га углерода и до 37,5 кг/га азота растительных остатков, агроценозы картофеля поставляют около 2878 кг/га углерода и 81 кг/га азота, после возделывание рапса в почву поступает 3447 кг/га углерода и 80 кг/га азота, максимальное поступление в почву углерода и азота в агроценозе сои – 3 442 и 142 кг/га соответственно. За год парования агрочерноземов после возделывания зерновых культур 60 % углерода и 72 % азота растительных остатков разлагается. После 5–8 лет парования количество углерода и азота в растительных остатках значительно уменьшается до 54 кг/га углерода и 0,6 кг/га азота.