Заполнение диастаза спинного мозга в условиях частичного ограничения подвижности позвоночника аппаратом Илизарова

Автор: Шевцов В.И., Сафонова Г.Д., Муштаева Ю.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2003 года.

Бесплатный доступ

В эксперименте на 9 животных, которым выполняли гемисекцию спинного мозга на уровне L4 и последующую фиксацию аппаратом Илизарова поясничного отдела позвоночника, установлено, что опосредованное ограничение подвижности поврежденного участка положительно влияет на течение репаративного процесса и восстановление утраченных функций. Прослеживается уменьшение величины диастаза, заполнение его преимущественно органоспецифической тканью. Наблюдали формирование рубца рыхлой структуры с наличием большого количества нервных волокон в латеральном участке и заполнение медиальной части диастаза элементами нервной ткани.

Позвоночник, спинной мозг, гемисекция, регенерация, аппарат илизарова

Короткий адрес: https://sciup.org/142120569

IDR: 142120569

Текст научной статьи Заполнение диастаза спинного мозга в условиях частичного ограничения подвижности позвоночника аппаратом Илизарова

Проблема восстановления утраченных функций после повреждения спинного мозга является актуальной на протяжении длительного времени вследствие своей сложности и труд-норазрешимости. В современных условиях возрастания различного рода травматизма с учетом того, что большинство пострадавших – люди молодого, трудоспособного возраста, остающиеся до конца жизни инвалидами I группы [1], значимость исследований по данной проблеме все более возрастает [3, 7].

Травматические повреждения, обусловленные чрезмерным сгибанием или разгибанием позвоночника, а также полное или частичное поперечное рассечение спинного мозга, в силу анатомических особенностей, сопровождаются расхождением краев последнего на некоторое расстояние [2, 4, 14]. После гемисекции спинного мозга экспериментальных животных обычно наблюдают формирование диастаза треугольной формы [9, 11]. При нестабильно-деформированном со- стоянии позвоночника в участке травматизации спинного мозга происходит формирование оболочечно-мозгового рубца, который заполняет не только зону первоначального повреждения, т.е. диастаз, но и прилежащие, деструктированные с течением времени участки нервной ткани [15]. Последний, как отмечают большинство исследователей, наряду с обширными интраспинальны-ми полостями, является непреодолимым барьером на пути регенерирующих нервных волокон [4, 13]. Многочисленные попытки приостановить формирование и/или ограничить размеры этого глиосоединительнотканного образования не принесли ожидаемого результата [8, 12].

Цель нашего исследования – выявление особенностей заполнения диастаза и течения репаративного процесса в период его наибольшей активности при создании щадящих условий для травмированного участка спинного мозга посредством ограничения подвижности поврежденного отдела позвоночника.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эксперимент проведен заслуженным изобретателем РФ, к.м.н. А.М. Мархашовым на 9 беспородных собаках в возрасте от 1 до 3 лет, которым после частичной ламинэктомии L4 слева была выполнена латеральная гемисекция спинного мозга. Поясничный отдел позвоночника фиксировали спицевым аппаратом Илизарова за тела двух позвонков, крылья таза и остистые отростки с целью ограничения подвижности поврежденных структур и создания благоприятных условий для течения репаративного процесса в участке рассечения мозга [16]. Длительность эксперимента – от 14 суток до 3 месяцев. Животных содержали в условиях вивария. Уход за ними и эвтаназию осуществляли в соответствии с требованиями инструкции №12/313 Министерства здравоохранения Российской Федерации "Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию эксперименталь- ных биологических клиник" от 06.01.73. Фиксацию спинного мозга проводили в течение 1 месяца в 12% растворе нейтрального формалина.

Состояние зоны повреждения спинного мозга в сроки 14 суток, 1 и 2-3 месяца эксперимента изучали на фронтальных парафиновых срезах толщиной 12 мкм, импрегнированных азотнокислым серебром по Е.И. Рассказовой, и препаратах, окрашенных по методам Ниссля, Массона, Ван-Гизона и гематоксилином – эозином (толщина срезов 8 мкм). Количественные исследования выполнены на аппаратно-программном комплексе "ДиаМорф" с использованием программы "ДиаМорф - MedIAS". Статистическую обработку результатов проводили методами вариационной статистики с определением средней арифметической, ее ошибки и достоверности, показателя точности опыта и табличного значения критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

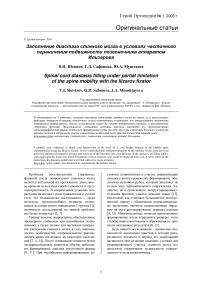

В спинном мозге животных через 14 суток после его гемисекции в условиях ограничения подвижности позвоночника аппаратом Илизарова наблюдалось смешанное заполнение диастаза: латеральный отдел был заполнен рубцом, медиальный - преимущественно глиальными элементами. Рубец рыхлой структуры, большую часть которого составляли элементы соединительной ткани, располагался в участке расхождения краев диастаза между рассеченными мозговыми оболочками и боковыми канатиками. В области задних рогов он был треугольной, в области передних рогов и промежуточной зоне – овальной формы (рис. 1).

Рис. 1.Формирование рубца овальной формы в латеральном участке диастаза промежуточной зоны спинного мозга через 14 суток после гемисекции. Окраска по Массону, ув. 63.

Длина рубца соответствовала в большинстве случаев поперечному размеру боковых канатиков, ширина имела тенденцию к увеличению с течением времени эксперимента и изменялась от 687,49±19,38 мкм до 1490,65±26,83 мкм.

Площадь рубца увеличилась соответственно от 517710,07±15258,36 мкм2 в период наблюдения 14 суток до 1709917,92±26936,62 мкм2 к концу эксперимента.

Эластические и коллагеновые волокна в рубце были большей частью продолжением аналогичных образований мозговых оболочек, которые изменяли свое направление и проходили вдоль рассеченных краев спинного мозга до участка более плотного сопоставления последних в области серого вещества. Отмечалась также их взаимосвязь с адвентициальными оболочками сосудов. В расширенной зоне диастаза коллагеновые волокна формировали достаточно крупные пучки, большее количество которых обнаруживалось каудально в области задних рогов и промежуточной зоны. Оставшееся пространство занимали хаотично расположенные более мелкие пучки и эластические волокна с наличием между ними некрупных полостей различной формы. Нужно отметить, что значительная часть этих соединительнотканных образований имела и продольную ориентацию. Количество сосудов в рубце было ограниченным, определялись единичные запустевшие капилляры. В этот период эксперимента в диастазе спинного мозга среди пучков соединительной ткани выявлялось небольшое количество регенерирующих нервных волокон, присутствовало значительное количество глиальных элементов, в основном астроцитов.

Наблюдалось формирование не только ин-траспинального рубца, но обнаруживалось его наличие и в диастазе между пересеченными фрагментами прилежащих спинномозговых корешков, что приводило к умеренным деформа- циям мозга и спаечному процессу в травмированном участке позвоночного канала. Между рассеченными фрагментами корешков выявлялось ограниченное количество новообразованных нервных волокон, ориентация которых соответствовала предсуществующим. Некоторые из них изменяли свою продольную ориентацию на косо направленную либо поперечную и располагались в латеральном участке диастаза спинного мозга.

В области серого вещества диастаз был в несколько раз уже, чем в области боковых канатиков и представлен на продольных срезах в виде полосы шириной от 100 до 160 мкм, содержащей ткань менее плотной структуры. От медиальной части рубца прослеживалось врастание в эту область единичных волокон соединительной ткани, которые располагались продольно на протяжении всего диастаза в промежуточной зоне, были продольно либо косо ориентированы в области передних рогов и передних канатиков. Участок рассечения спинного мозга был заполнен рыхло расположенными клеточными элементами, среди которых преимущественное большинство составляли ядра глиоцитов, большей частью олигодендроцитов и микроглии. Помимо полиморфизма ядер глиальных клеток выявлялись умеренные изменения их формы. Наблюдалось значительное количество свободно лежащих эритроцитов в промежутках между данными элементами диастаза, прослеживалось формирование небольшого количества капилляров. Края прилежащих краниального и каудального отделов поврежденного сегмента спинного мозга были частично деструктированы. В области серого вещества они были более плотными, чем в области боковых канатиков.

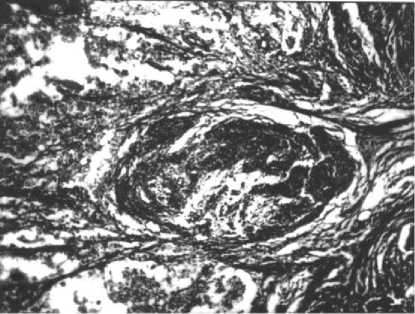

Через 1 месяц после гемисекции спинного мозга прослеживалось уплотнение структур, расположенных как в диастазе, так и в участках, прилежащих к последнему. Наблюдалось дальнейшее формирование оболочечно-мозгового рубца, который располагался между рассеченными гиперплазированными мозговыми оболочками и частично деструктированными фрагментами левого бокового канатика. Обнаруживалось соединение с участком рубцевания мозга рассеченных прилежащих спинномозговых корешков, а также стенок позвоночного канала. Наличие спаечного процесса обусловливало деформацию поверхностных участков спинного мозга. Имелись случаи деформации и внутренних структур мозга: втягивание контралатерального участка мозга за счет ретракции при созревании соединительной ткани (рис. 2 а).

В этот срок в строении рубца обнаруживалась мозаичность: среди разнонаправленных, рыхло расположенных пучков соединительной ткани выявлялось примерно такое же количест- во аналогичных образований, состоящих из нервных волокон. Прослеживалась взаимосвязь последних с волокнами травмированных корешков и оболочек, преимущественное заполнение ими латеральных отделов рубца, что свидетельствовало о корешковом происхождении. Имелись участки скопления плотно расположенных вновь образованных нервных волокон в диастазе, выявлялась их взаимосвязь с прилежащими отделами спинного мозга посредством "глиальных мостиков", состоящих из глиоцитов, расположенных в виде цепочки, а также более массивных образований – тяжей различной ширины. Некоторые нервные волокна имели достаточно ровные контуры, в других - обнаруживались их значительные изменения (рис. 2 б). Прохождения большого количества продольно ориентированных пучков и отдельных нервных волокон через диастаз проследить не удавалось вследствие малой толщины гистологических препаратов и разнонаправленности вновь сформированных структур в участке рассечения спинного мозга. Чаще всего в срезе прослеживалось их косое и перпендикулярное расположение, соответствующее расположению как "глиальных мостиков", так и более массивных глиосоединительнотканных образований.

В медиальных участках диастаза промежуточной зоны и задних рогов, прилежащих к серому веществу, наблюдалось формирование своеобразной структуры, состоящей из значительного количества полосок различной ширины и ориентации. Последние, в свою очередь, состояли из плотно расположенных глиальных элементов, в некоторых из них обнаруживались единичные нервные волокна. Полоски, ориентированные вдоль диастаза, помимо нервных волокон и большого количества ядер глиоцитов, содержали единичные волокна соединительной ткани, имели значительную ширину. Они соединялись между собой, а также с прилежащими отделами мозга более узкими, косо расположенными тяжами и "глиальными мостиками", формируя единую структуру. Элементы последней, соединяющие края прилежащих отделов мозга и содержимое диастаза, напоминали стежки, то есть прослеживался "эффект сшивания" разобщенных участков поврежденного сегмента спинного мозга. Важно отметить, что соединение разобщенных краев мозга в области серого вещества происходило преимущественно органоспецифической тканью (рис. 2 в).

В зоне повреждения спинного мозга животных выявлялись также вновь сформированные сосуды. Прослеживалось ограниченное их количество в участках формирования рубца и значительное – заполненных глиоцитами. Обнаруживались как полнокровные, так и запустевшие сосуды (рис. 2 г).

Рис. 2. Заполнение зоны повреждения спинного мозга через 1 месяц после гемисекции. А - мозаичное строение рубца, деформация контралатерального участка, соединение краев диастаза в области серого вещества посредством глиальных образований. Окраска по Массону, ув. 25. Б - регенерирующие нервные волокна в диастазе спинного мозга. Импрегнация серебром по Рассказовой, ув. 400. В - соединение краев и содержимого диастаза многочисленными глиальными мостиками. Окраска гематоксилином-эозином, ув. 400. Г - вновь сформированные сосуды в диастазе спинного мозга, фрагмент В. Окраска гематоксилином-эозином, ув. 400.

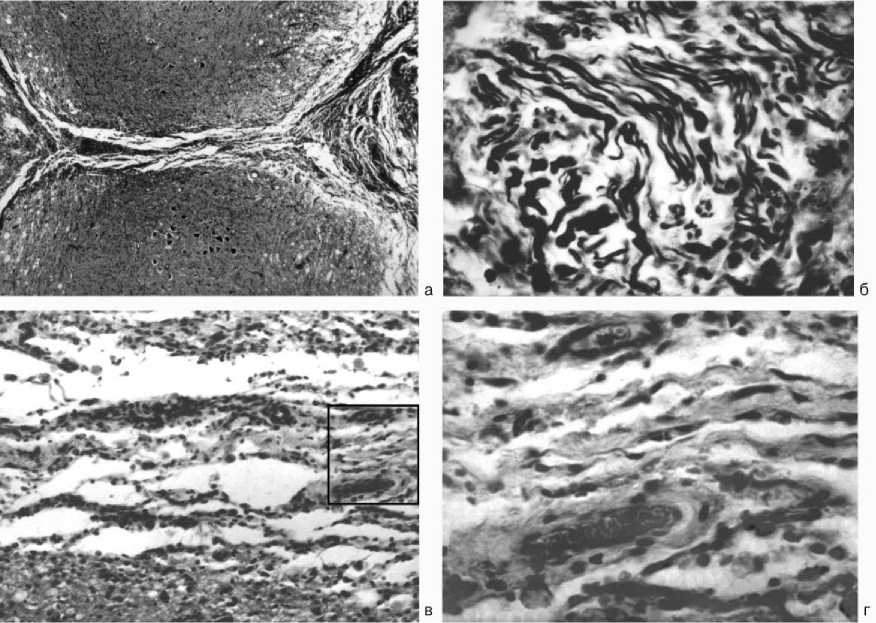

Через 3 месяца эксперимента ширина диастаза в его латеральном отделе достигала 1,5 мм. Увеличение происходило за счет деструкции прилежащих к рубцу участков нервной ткани бокового канатика. Вновь сформированный в латеральном отделе диастаза участок на продольном срезе спинного мозга был треугольной формы, плотной структуры. Краниально и кау-дально его окружала ткань разреженной структуры, расположенная в виде полоски шириной не более 100 мкм, соединяющаяся с аналогичной полоской в медиальном участке диастаза. Некоторое расширение последней наблюдалось краниально в области бокового канатика, что можно объяснить более значительными расстройствами микроциркуляции в данном отделе. В медиальном участке диастаза определялось небольшое уменьшение, по сравнению с предыдущим сроком, ширины диастаза. Это было обусловлено регенерацией как нервных, так и большей частью глиальных элементов: выявлялась значительная плотность краев рассеченного участка спинного мозга с наличием в них, наряду с ядрами глиоцитов, большого количест- ва тонких нервных волокон, ориентированных соответственно расположению последних в области серого вещества. Обнаруживалась и достаточная сохранность прилежащих участков спинного мозга (рис. 3 а).

С течением времени постепенно происходило увеличение количества регенерирующих нервных волокон в диастазе, особенно в его латеральном отделе. Сохранялось мозаичное строение данного участка, но в этот срок преимущественное большинство в его составе занимали нервные волокна. Также прослеживалась взаимосвязь последних с рассеченными фрагментами спинномозговых корешков. Сформированные ими пучки были достаточно крупными, ориентированы хаотично: единичные были расположены вдоль диастаза, большую же часть составляли косо и перпендикулярно относительно плоскости среза направленные пучки и нервные волокна. Большинство вновь образованных нервных волокон были среднего и толстого калибра, имели достаточно ровные контуры (рис. 3 а, б).

Рис. 3. Состояние зоны травмирования и прилежащих участков через 3 месяца после гемисекции спинного мозга: а – общий вид, окраска по Массону, ув. 25; б – формирование пучков нервных волокон различной ориентации в латеральном участке диастаза. Импрегнация серебром по Рассказовой, ув. 160.

ОБСУЖДЕНИЕ

На основании данного и выполненных ранее исследований [5, 6, 10] можно констатировать, что ограничение подвижности поясничного отдела позвоночника аппаратом Илизарова положительно влияет на течение репаративного процесса в зоне повреждения спинного мозга. В вышеописанном эксперименте мы не прослеживали формирования рубца на протяжении всего диастаза, как наблюдается обычно в условиях без ограничения подвижности травмированного отдела позвоночника. Образования обширных интраспинальных полостей в этой зоне мы также не наблюдали, но выявили уменьшение размеров последних на протяжении эксперимента. Это было обусловлено частичным заполнением диастаза и его умеренно деструктированных краев элементами нервной ткани, то есть органоспецифической тканью, вначале – глиальными клетками, затем прослеживалось появление и постепенное нарастание плотности нервных волокон.

Однако данный способ фиксации позвоночника не обеспечивал значительного ограничения подвижности поврежденных структур в течение длительного времени так же, как не прослеживалось и достаточного смыкания краев латерального отдела диастаза. Известно, что вследствие значительного расхождения краев рассеченного участка спинного мозга, которое в силу анатомических особенностей более выражено в поясничном отделе (17), происходит заполнение этого пространства преимущественно соединительной тканью – формируется глиомезодер-мальное сращение (15). Поэтому в спинном мозге экспериментальных животных после гемисекции наблюдают формирование рубца клиновидной формы, который полностью заполняет диастаз. В данном эксперименте также прослеживалось заполнение пространства между краями рассеченного бокового канатика, но по- скольку в области серого вещества значительного расхождения краев рассеченного участка мозга не наблюдалось, подобное сращение обнаруживалось только в латеральном отделе диастаза. Нужно отметить, что сформированный участок выгодно отличался как количественными характеристиками, так и качественно: в его составе к концу эксперимента прослеживалось превалирование элементов нервной ткани.

Абсолютно уникальным является образование в этих условиях большого количества тяжей и "мостиков", состоящих из глиальных элементов и вновь образованных сосудов, формирующих в диастазе вначале некое подобие сети, затем - более плотные структуры, соединяющие краниальный и каудальный края ("эффект сшивания"). То есть, если в условиях нестабильности позвоночника наблюдают сращение краев поврежденного участка спинного мозга большей частью посредством соединительной ткани, то в данных условиях прослеживается соединение последних преимущественно органоспецифической тканью.

В изученные сроки эксперимента не выявлено значительного количества регенерирующих интраспинальных нервных волокон в вышеописанных вновь сформированных структурах диастаза, однако обнаруживались единичные, располагавшиеся вдоль тяжей и "глиальных мостиков". Можно предположить, что с течением времени возможно увеличение их количества. Наряду с более полноценным заполнением участка рассечения спинного мозга следует отметить, что ограничение подвижности позвоночника способствовало сохранности прилежащих структур серого вещества, предотвращало разрушение, в частности, моторных центров. В свою очередь, это положительно сказывалось на восстановлении двигательных функций тазовых конечностей экспериментальных животных.