Зарождение и развитие органов политического розыска в Кубанской области и Черноморской губернии

Автор: Сирица Игорь Валентинович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Caucasica. Культуры Юга России

Статья в выпуске: 2 (6), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается процесс формирования и совершенствования структуры Кубанского областного жандармского управления и иных органов политической полиции на территории Кубанской области и Черноморской губернии, осуществлявших политический розыск и производство дознаний по государственным преступлениям.

Кубанская область, екатеринодар, черноморская губерния, жандармерия, политический розыск, агентура, филеры, дознание

Короткий адрес: https://sciup.org/170174919

IDR: 170174919

Текст научной статьи Зарождение и развитие органов политического розыска в Кубанской области и Черноморской губернии

На рубеже XIX–XX вв. Кубанская область и Черноморская губерния считались относительно спокойной окраиной Российской Империи. Наличие казачества воспринималось властями как весомая гарантия социальной и политической стабильности, а консерватизм основной массы местного населения позволял без особых опасений отправлять сюда политически неблагонадежных лиц под надзор полиции. Однако и здесь стали распространяться революционные идеи под влиянием как ссыльных, так и студентов петербургских, московских и прочих учебных заведений, приезжавших на лето и привозивших с собой для распространения нелегальную литературу. Среди рабочих все чаще появлялись ак- тивисты, ранее уже участвовавшие в стачках и деятельности революционных кружков в промышленных центрах страны [19, с. 436]. В 1879 г. наместник на Кавказе великий князь Михаил Николаевич конфиденциально сообщал шефу жандармов о том, что в ряде местностей Кавказского края, «и преимущественно в Кубанской области, стали появляться агенты тайной революционной пропаганды» [29, с. 305].

Все эти факторы, а также настоятельная потребность в принятии превентивных мер, стали причиной создания в 1880 г. в Ека-теринодаре ведомства, которое сыграло существенную роль во многих событиях социально-экономической и политической жизни региона, – Кубанского областного жандармского управления (КОЖУ). Обосновывая создание на юге России органов политической полиции, шеф жандармов П. Н. Дурново указывал, что «население… почти всех курортов Черноморского побережья в летнее время чрезвычайно увеличивается, причем под видом прогулок и экскурсий туда проникают революционные деятели, которые при слабом надзоре полиции и недостаточности состава жандармских чинов свободно ведут пропаганду» [20, с. 110–111]. В этой связи необходимо отметить, что Кубанская область, – аграрный регион огромной страны, – с ее специфиче-

8 февраля 1888 г. Его начальником был назначен подполковник Страхов [26, с. 1–3]. Постепенно шла дальнейшая организация областных жандармских управлений в России: в апреле 1888 г. было образовано Ялтинское, в 1904 г. – Якутское и Кронштадтское, в 1906 г. – Севастопольское [20, с. 110]. В Кавказском крае, в состав которого входила и Кубанская область, политическая полиция к 1905 г. была представлена шестью губернскими (областными) жандармскими управлениями (32 офицера и 139 нижних чинов), двумя крепостными жандармскими командами (2 офицера и 22 нижних чина), Тифлисским охранным отделе- ским населением не была в эпицентре выступления революционеров, вошедших в историю под названием «шестидесятников», «семидесятников» и «народников». Но и на ее территории действовали отдельные лица и даже целые кружки и группы, находящиеся в общем русле освободительного движения. Так, в июне 1869 г. на территории Кубанской области был арестован скрывшийся от преследования властей за революционную деятельность в Петербурге В. Ф. Орлов. В целом же 1860-е гг. XIX в. не были отмечены здесь активной революционной деятельностью [29, с. 298–299].

КОЖУ подчинялось Отдельному Корпусу жандармов, который входил в систему МВД России. Оно осуществляло наблюдение за неблагонадежными лицами, ведало политическим розыском и производило дознания по делам о государственных преступлениях в Кубанской области и Черноморской губернии, т. е. являлось местным органом политической полиции Российской империи. Особо следует отметить, что в соседнем регионе – Области Войска Донского – Донское областное жандармское управление было образовано лишь спустя 8 лет: приказом по Корпусу жандармов № 14 от

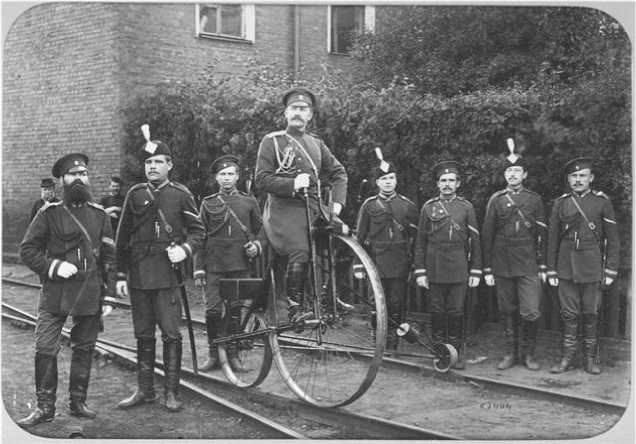

Жандармы. Конец XIX в.

Железнодорожные жандармы. Конец XIX в.

Вахмистр Кубанского областного жандармского управления. Екатеринодар, начало ХХ в.

нием, Бакинским и Батумским розыскными (охранными) пунктами, Закавказским и Владикавказским жандармскими полицейскими управлениями железных дорог [30, с. 135].

24 мая 1880 г. товарищем (заместителем) шефа жандармов генерал-майором П. А. Чере-виным был подписан приказ № 65 по Отдельному Корпусу жандармов, в котором, в частности, указывалось: «В приказе по Военному ведомству 15-го сего Мая за № 130 объявлено, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, согласно представлению моему, в 26 день прошлого Апреля ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил: Сформировать Кубанское Областное Жандармское Управление в составе, указанном в прилагаемом у сего штате, с назначением Управления в г. Екатери-нодаре» [7, л. 1–2].

В штат КОЖУ вошли: начальник управления (штаб-офицер), адъютант (обер-офицер), переводчик и два писаря – второго и третьего разрядов. «Годовой оклад содержания» каждо- му соответственно составлял: 2791 руб., 1067 руб., 790 руб. [8, л. 2, 11, 31], 60 руб. и 36 руб. [1, л. 1] (для сравнения – цена на рабочие руки в рассматриваемое время в Екатеринодаре составляла в день: поденщик – 50-60 копеек, поденщица – 40–45 коп.; цены на основные продукты питания: хлеб ржаной и пшеничный из муки простого помола – 2 коп., крупчатой – 4 коп. за фунт (400 г.); говядина 1-го сорта – 7 коп., 2-го сорта – 5 коп., филей – 9 коп. за фунт; свинина – 12 коп. за фунт; яйца по 1 руб. за сотню; масло топленое – 25 коп., свежее – 35 коп., творог – 5 коп. за фунт; курица (битая) – 30–35 коп., утка – 35–40 коп., гусь – 60–75 коп., индейка – 1 руб. –1 руб. 40 коп. за штуку [16]).

В соответствии с приказом № 67 по Отдельному Корпусу жандармов от 28 мая 1880 г. в КОЖУ назначались 1 офицер и 14 унтер-офицеров, которые распределялись следующим образом: в Екатеринодарском пункте – 6 унтер-офицеров, в Новороссийском – 1 офицер (помощник начальника КОЖУ в Черноморской губернии) и 4 унтер-офицера, а в Майкопском и Ейском пунктах – по 2 унтер-офицера [7, л. 4–5]. Ежегодное жалование помощника начальника Управления составляло 1823 руб. [9, л. 16], а унтер-офицеров – 189 руб. 90 коп. [1, л. 1]. На канцелярские расходы Управлению в год отпускалось 216 руб., а на «секретные расходы» – 500 руб.

6 октября 1880 г. приказом № 120 по Корпусу жандармов были назначены: начальником КОЖУ – подполковник Самойлов Александр Александрович, помощником начальника Управления в Черноморской губернии – капитан Горлицын Александр Николаевич (адъютант Екатеринославского губернского жандармского управления) и адъютантом Управления – поручик Лещинский Венедикт Викторович (адъютант Симбирского губернского жандармского управления) [7, л. 7].

Через месяц, 2 ноября 1880 г., в своем первом приказе в должности начальника КОЖУ А. А. Самойлов, в частности, указал: «... прибыв сего числа в г. Екатеринодар, вступаю в исполнение своих обязанностей. С сего же числа вверенное мне Управление открываю» [1, л. 2]. Необходимо отметить, что 42-летний А. А. Самойлов являлся потомственным дворянином Санкт-Петербургской губернии. Окончив Павловский кадетский корпус, он прохо- дил службу в строевых частях действующей армии и был награжден орденами Св. Анны II и III степеней, Св. Станислава II и IIIстепеней, серебряной медалью «За покорение Чечни и Дагестана 1857–1859 гг.» и крестом «За службу на Кавказе». В Отдельный Корпус жандармов он был переведен Высочайшим приказом 29 сентября 1880 г. и, как указывалось выше, почти сразу же (через неделю) был назначен начальником КОЖУ [8, л. 2–5]. В этой связи представляют интерес воспоминания последнего начальника Московского охранного отделения полковника А. П. Мартынова, который, в частности, писал: «…личный состав руководящих особ в политическом розыске поставлял штаб Отдельного корпуса жандармов, а руководил розыском Департамент полиции. Последний, путем переписки, личных и письменных сношений, иногда понимал, что такой-то жандармский офицер вполне пригоден для занятия должности начальника губернского жандармского управления, что он интересуется делом розыска, понимает и разбирается в революционном движении. Тогда Департамент полиции начинал производить давление в том отношении, чтобы этот офицер вне очереди, не по старшинству, получил должность начальника губернского жандармского управления» [17, с. 122–123]. На наш взгляд, слова А. П. Мартынова можно в полной мере отнести и к назначению А. А. Самойлова на пост руководителя КОЖУ. 17 декабря он отбыл в командировку «для объезда некоторых местностей Кубанской Области» с целью непосредственного проведения рекогносцировки и для ознакомления с новым для него регионом, откуда вернулся в Екатеринодар 30 декабря [1, л. 3–4].

14 ноября 1880 г. в Екатеринодар из Симбирска прибыл вновь назначенный адъютант Управления поручик В. В. Лещинский, которому А. А. Самойлов приказом № 4 по КОЖУ от 4 декабря, для назначения на унтер-офицерские должности, поручил с лицами, «предъявивших желание поступить на службу в Отдельный Корпус Жандармов – из отставки и из запаса – ...заняться подготовкою к жандармской службе... и к 1 января будущего года доставить ...сведения о результатах подготовительных занятий» [1, л. 3]. В этой связи необходимо сказать, что состав нижних чинов жандармских подразделений комплектовался исключительно унтер-офицерами всех родов войск, которые принимались на сверхсрочную службу в Корпус из запаса армии или отставки. О каждом кандидате собирались подробные сведения относительно благонадежности, предыдущем прохождении службы и личных качествах. Зачисление на службу производилось распоряжением начальника жандармского подразделения. В соответствии с § 53 Положения о Корпусе Жандармов от 9 сентября 1867 г., поступивший на службу унтер-офицер обязан был прослужить в жандармерии не менее пяти лет, о чем давал подписку [21]. Приказом № 56 по Военному ведомству от 7 марта 1885 г. унтер-офицерам, увольнявшимся в отставку, назначались пенсии и единовременные пособия с предоставлением «некоторых преимуществ нижним чинам унтер-офицерского звания за сверхсрочную службу» [2, л. 7]. Командир Корпуса генерал-лейтенант П. В. Оржевский в приказе № 25 от 11 марта 1885 г. отмечал: «...этот новый знак Монаршей заботливости, направленный к обеспечению будущности сверхсрочнослужащих жандарм-

Жандармский унтер-офицер, Санкт-Петербург, начало ХХ в.

ских унтер-офицеров и их семейств по выходе в отставку, послужит залогом еще более ревностного исполнения ими служебных обязанностей» [2, л. 8].

Особенности геополитического положения Кубани, наличие множества горских народов, в этническом отношении делившихся на группы, с многообразием языков, обусловили необходимость принять в штат КОЖУ на должность переводчика Ивана Егоровича Муратова, родом «из горских армян Кубанской области», окончившего Ставропольскую гимназию [8, л. 31]. Отдельно следует отметить, что с прибытием из Екатеринослава в Новороссийск капитана А. Н. Горлицына вышла непредвиденная задержка ввиду «возложенного на него служебного поручения», а затем – болезни. Однако, 6 апреля 1881 г. А. А. Самойлов доносил в Штаб Корпуса, что «в г. Новороссийске и вообще в Черноморском округе все спокойно и со времени открытия... Управления там не возникало еще ни одного дела политического характера» [7, л. 45].

Признавая заслуги А. А. Самойлова в ор-

Жандармский полковник, Санкт-Петербург, начало ХХ в.

ганизации политической полиции на Кубани, руководство Корпуса жандармов уже 12 апреля 1881 г. присвоило ему чин полковника «за отличие по службе» [8, л. 5], в связи с чем ежегодно «получаемое на службе содержание» возросло до 3028 руб. [8, л. 2]. Вместе с тем, «возникшее в последнее время... в районе Кубанской области значительное число дознаний по государственным преступлениям» вызывало серьезную озабоченность начальника КОЖУ, о чем он докладывал в Санкт-Петербург [7, л. 46].

К лету 1881 г. из кандидатов на вакансии унтер-офицеров КОЖУ были отобраны: в Новороссийский пункт – Трофим Леонидов, Афанасий Светличный, Игнатий Мироненко и Даниил Перепелица; в Ейский пункт – Ефим Носик и Петр Ругаленко; в Майкопский пункт – Дмитрий Светличный и Савва Величко. 1 июля 1881 г. в 5 часов утра, по распоряжению начальника Управления, они отбыли из Екате-ринодара на восьми подводах «с семействами и домашним скарбом» к местам прохождения службы. Известно, что в Новороссийск четверо новобранцев прибыли только спустя две недели, о чем было доложено А. А. Самойлову [7, л. 61-74]. Таковы были в ту далекую пору реалии междугороднего сообщения.

Таким образом, к середине 1881 г. было завершено формирование штата КОЖУ. В этой связи нельзя не обратить внимания на значительную ротацию офицерского состава. Так, в течение 1880–1885 гг. сменились три адъютанта Управления и три помощника начальника Управления в Черноморской губернии. Впрочем, такая текучесть кадров была характерна для Отдельного Корпуса жандармов в целом, о чем свидетельствуют приказы по Корпусу о назначениях и перемещениях по должностям [22] [23] [24] [25].

Ввиду специфического характера деятельности КОЖУ, до начала ХХ в. не прекращалась его внутренняя структурная реорганизация. Так, 21 января 1886 г. приказом по Корпусу жандармов № 6 в Екатеринодаре и Новороссийске были учреждены должности вахмистров Управления с годовым содержанием 240 руб. [3, л. 1]. В соответствии с приказом по Корпусу № 48 от 24 мая 1888 г. «для усиления наблюдения в Кубанской области... добавляются один Помощник Начальника Управле- ния, один вахмистр и пять унтер-офицеров, которые распределяются: в г. Ейск – офицер, вахмистр и унтер-офицер и в посады Вельями-новский (ныне – г. Туапсе) и Даховский (ныне – г. Сочи) по два унтер-офицера в каждый» [4, л. 16].

Приказом по Корпусу № 113 от 9 декабря 1902 г. была упразднена должность помощника начальника КОЖУ в Ейске и учреждалась должность помощника начальника Управления в Екатеринодаре, а «из числа нижних чинов, находящихся на пункте в г. Ейске», два унтер-офицера были «перечислены на образование нового жандармского пункта в селении Армавир, с подчинению этих двух пунктов ведению чинов Управления» [27, с. 4].

29 июня 1906 г. на основании приказа по Корпусу № 128 «жандармский пункт в местечке Гагры Черноморской губернии, с состоящими на нем двумя унтер-офицерами из состава Кутаисского губернского жандармского управления, перечислен в Кубанское областное управление с подчинением его Помощнику в Черноморской губернии» [5, л. 27].

И, наконец, в 1910 г. была введена должность помощника начальника КОЖУ в Ба-талпашинском, Лабинском и Майкопском отделах, а в 1915 г. – помощника начальника Управления в Ейском, Кавказском, Екатерино-дарском и Таманском отделах [6, л. 3].

Важно отметить, что параллельно с деятельностью губернских (областных) жандармских управлений, политический розыск осуществляли охранные отделения, как правило, дислоцированные в крупных губернских (областных) центрах, которые не были уполномочены к проведению дознаний и занимались исключительно оперативно-розыскной деятельностью. В 1906–1907 гг. в ряде городов, в отличие от охранных отделений, создаются более мелкие подразделения – охранные пункты. Прежде всего, они были организованы в местах, отдаленных от центра, там, где в этот период наблюдался рост оппозиционных настроений среди населения. Кроме того, одной из причин их создания было желание Департамента полиции усилить политический розыск, так как к этому времени, на фоне нарастающего революционного движения, была видна несостоятельность многих региональных жандармских управлений. Первые охран- ные пункты были учреждены в Благовещенске, Хабаровске, Пензе, Гомеле, Владикавказе, Батуми и т. д. Они создавались внутриведомственными распоряжениями (циркулярами) Департамента полиции с большой легкостью и также быстро ликвидировались [20, с. 121]. Так, 3ноября 1907 г. по инициативе Наместника на Кавказе, графа И. И. Воронцова-Дашкова в Екатеринодаре был образован Розыскной (охранный) пункт [11, л. 9], который функционировал до ноября 1908 г. как самостоятельное подразделение. Таким образом, в этот период политическая полиция на Кубани осуществляла уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные функции – КОЖУ занималось исключительно производством дознаний по государственным преступлениям, а Екатеринодарский охранный пункт (ЕОП) проводил оперативно-розыскные мероприятия с участием секретной агентуры (внутреннее наблюдение) и филеров (наружное наблюдение). Полученную информацию ЕОП направлял в КОЖУ для реализации в рамках дознаний. Однако такое взаимодействие ограничивалось только чертой города. В целом же на территории Кубанской области и Черноморской губернии КОЖУ было вынуждено самостоятельно заниматься подбором и расстановкой агентуры, что вызывало постоянные трения между руководством КОЖУ и ЕОП, которые выражались в соперничестве, разногласиях и даже вражде. Анализ деятельности политической полиции России показывает, что такая негативная тенденция была характерна практически для всех регионов страны. Департамент полиции был озабочен этой проблемой и в своих циркулярах неоднократно призывал к «взаимопомощи» этих учреждений, обмену сведениями и т. д. Конфликтные ситуации возникали из-за того, что хотя функции территориальных жандармских управлений и охранных отделений были разделены, в действительности, розыскная деятельность (за которую отвечали охранные отделения) и проведение дознаний (которыми занимались жандармы) тесно переплетались: на практике отделить одно от другого порой было невозможно. Те руководители охранных отделений, которые проходили по штабу Корпуса жандармов, в строевом отношении были подчинены начальнику губернского жандармского

—*• пиана Liiix4n„„ „

“иха.дова с е-

?. uiwiomim и Нана». Самана И.наз. вожена

Зъ ночь подъ 3-е сет ■ с АВГУСТА засадой были задерганы ' ’ родЬ TeMP»«t. '>'Ряаны мЪщане гопом- иоаъ Е.Ш-0ДЛРМ;, -. °“е-

-№МВЪ юлс «»»"«*»*, . ..... ИППЪ ^Рсеньевъ ЧЗРКОЗЪ и Ар- темхй .роеньевъ ЧЗРКОЗЪ, подозр^е^е въ вымога.

пени *

ыИРЛЕЗО.

венными

I jp. и • Д •

* щЦАЛЬНИКЪ

^НСКАГО

0Б.1.АСТНАГО

Ццм-КАГО УЛРАВЛЕШЯ.

- Зся переписка по этому дблу, съ вецест-Доказательствами, мною направлена, примЬ-

.ельствъ денегъ, посредством угрожающая письма У вдовы Темрюкскаго Минина,- Наталхи Ефимовны

ительно 924 ст. Уст. Угол. Судопр., Прокурору Ека-еринодарскаго Окруннаго Суда съ просьбой, въ слу-ai, если названные арестованные почему либо не бу-утъ привлечены къ следствью , то таковую возвратить нй Яа-предметъ возбуждения ходатайства передъ За-ымъ Превосходительствомъ о вы силен! и названныхъ щъ изъ предЪловъ Кубанской Области.

донося объ изложенною, испрашиваю разрЬшенгя imero Превосходительства о продленья названнымъ щамъ срока ареста до одного месяца.

1908 г., когда ЕОП был влит в КОЖУ, как, своего рода, оперативно-агентурный отдел, Управление стало вновь выполнять оперативно-розыскные функции наряду с уголовно-процессуальными.

Важно отметить и еще одну особенность функционирования политической полиции на Кубани. Революционные выступления в 1905 г. и активная роль железнодорожников в придании Октябрьской стачке всероссийского характера, заставили правительство России принять срочные меры и привлечь к борьбе с революционными выступлениями жандармские полицейские управления железных дорог (ЖПУ ж/д). В частности, на Кубани в 1905 г. было образовано Екатеринодарское отделение Владикавказского жандармского полицейского управления железных дорог. Оно осуществляло жандармские и полицейские функции на железной дороге и в зоне отчуждения (постройки и сооружения), следило за сохранением общественного порядка,

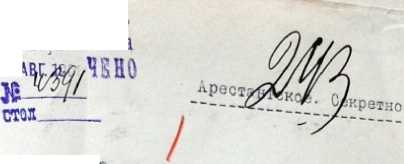

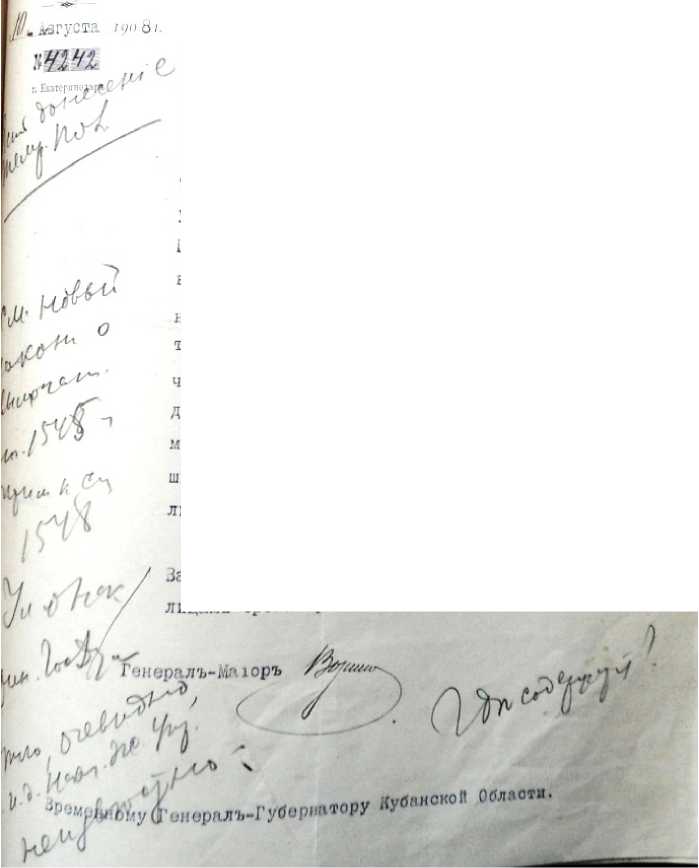

Отзыв начальника кубанского областного жандармского управления. Из фондов Государственного архива Краснодарского края.

управления (последний, как правило, был в политическими умонастроениями, соблюдением паспортного режима и соблюдением правил проезда по железной дороге, а также

чине полковника или генерал-майора), но в служебном отношении, ему порой приходилось подчиняться младшему по чину начальнику «охранки» [20, с. 120]. На этот аспект в своих воспоминаниях обращали внимание и крупные деятели политической полиции – К. И. Глобачев [13], А. В. Герасимов [12], П. П. Заварзин [15], В. Ф. Джунковский [14], А. И. Спи-ридович [28], В. Д. Новицкий [18] и др. В конце провоза багажа и грузов. По общему правилу, район действия каждого ЖПУ ж/д простирался на участок протяженностью 2000 верст, это расстояние делилось на участки по 200 верст каждые, находившиеся в ведении отделений. Если Законом от 19 мая 1871 г. был закреплен порядок действия чинов ЖПУ ж/д только по расследованию преступлений «общего порядка», т. е. уголовных, то приказом по Корпусу жандармов от 28 июля 1906 г. № 14528 на них были возложены обязанности производства дознаний и о всех «преступных действиях» политического характера, «совершенных в полосе отчуждения железных дорог». При производстве дознаний начальники отделений ЖПУ ж/д подчинялись начальникам территориальных губернских жандармских управлений.

К началу 1915 г. на территории Кубанской области и Черноморской губернии дислоцировались следующие подразделения железнодорожной жандармерии. В состав Ростовского ЖПУ ж/д, помимо Ростовского и Азовского отделений, входили: Тихорецкое отделение (штат: начальник, вахмистр, унтер-офицеры – 41), Екатеринодарское (начальник, вахмистр, унтер-офицеры – 29), Кубанское, со штаб-квартирой также в Екатеринодаре (начальник, вахмистр, унтер-офицеры – 23), Кущёвское (начальник, вахмистр, унтер-офицеры – 25) и Новороссийское (начальник, вахмистр, унтер-офицеры – 33). Последнее было образовано еще в 1885 г. на строящейся ветке железной дороги от ст. Тихорецкой до Новороссийска. В состав Владикавказского ЖПУ ж/д, помимо Владикавказского, Мине-ралводского, Грозненского, Петровского, Дербентского, Моздокского, Ставропольского и Благодарненского отделений, входили: Армавирское отделение (начальник, вахмистр, унтер-офицеры – 19), Туапсинское (начальник, вахмистр, унтер-офицеры - 20) и Черноморское, со штаб-квартирой в Сочи (начальник, вахмистр, унтер-офицеры – 33) [10, л. 216– 218].Таким образом, в рассматриваемый период, помимо КОЖУ, на Кубани и в Черноморье осуществляли борьбу с крамолой железнодорожные жандармы в количестве 8 офицеров, 8 вахмистров и 182 унтер-офицера, но находящиеся в ведении Ростовского и Владикавказского ЖПУ ж/д.

Анализ архивных источников показывает, что КОЖУ в своей деятельности взаимодействовало, помимо Екатеринодарского охранного пункта и отделений Ростовского и Владикавказского жандармских полицейских управлений железных дорог, и с другими правоохранительными органами на Кубани - общей и сыскной полицией, таможней, прокуратурой и др.

Таким образом, в исследуемый период в структуре политической полиции Кубани неоднократно осуществлялась реорганизация и совершенствование аппарата. В динамике, по мере возникновения революционного движения в том или ином регионе Кубанской области и Черноморской губернии, политическая полиция реагировала на это своими структурными преобразованиями, перебрасывая силы и средства в наиболее «взрывоопасные» районы. Целью реорганизации было создание более благоприятных условий для эффективного осуществления своих функций.

Список литературы Зарождение и развитие органов политического розыска в Кубанской области и Черноморской губернии

- Государственный архив Краснодарского края. Ф. 583. Оп. 1. Д. 1.

- Государственный архив Краснодарского края. Ф. 583. Оп. 1. Д. 2.

- Государственный архив Краснодарского края. Ф. 583. Оп. 1. Д. 5.

- Государственный архив Краснодарского края. Ф. 583. Оп. 1. Д. 6.

- Государственный архив Краснодарского края. Ф. 583. Оп. 1. Д. 35.