Зарубежный и отечественный опыт реализации инфраструктурных проектов и программ развития территорий

Автор: Патракеева Ольга Юрьевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 т.9, 2021 года.

Бесплатный доступ

Фактические инвестиции в инфраструктуру значительно отличаются от прогнозируемых, обусловленных глобальными потребностями. Политизированность и зарегулированность мирового инфраструктурного рынка негативно отражаются на его росте. Эффективность государственных программ зависит от качества институциональной среды. В статье рассмотрены подходы к реализации национальных программ в Китае, США, Великобритании, Германии. В Китае высокие темпы экономического роста обусловлены не только низкой стоимостью рабочей силы и вступлением во Всемирную торговую организацию, но и крупномасштабными инфраструктурными капиталовложениями. Успешный опыт реализации инфраструктурных программ в Великобритании во многом обусловлен тем, что отбор проектов производится на основе их социально-экономической значимости и в соответствии с целями государственной политики. Одним из востребованных способов финансирования инфраструктурных проектов выступает государственно-частное партнертсво (далее - ГЧП). Однако, мировой практике известны случаи неэффективных ГЧП-проектов. Даже в условиях принятия стратегического решения о поддержке ГЧП-проекта со стороны государства риски частного партнера могут не соответствовать уровню требуемой доходности. Отмечено, что инфраструктурные облигации являются одним из эффективных инструментов ГЧП в условиях дефицита кредитных ресурсов для строительства дорогостоящих инфраструктурных объектов. Риски, связанные с реализацией проектов, могут быть снижены благодаря качеству управления. Общественный контроль побуждает государство оценивать крупные инфраструктурные с точки зрения не только экономических выгод, но и потенциальных экологических и социальных последствий. Проблемы развития инфраструктуры актуальны для российских регионов. Разрыв между потребностью и фактическими инвестициями составляет 1,63 % ВВП. Национальные проекты в сфере инфраструктуры должны осуществляться в соответствии с целями и задачами стратегий социально-экономического развития субъектов страны, на территории которых они будут реализованы.

Инвестиционные проекты, программы развития, инфраструктура, экономический рост, гчп-проекты, эффективность, государственное управление

Короткий адрес: https://sciup.org/149139597

IDR: 149139597 | УДК: 332.146 | DOI: 10.15688/re.volsu.2021.4.4

Текст научной статьи Зарубежный и отечественный опыт реализации инфраструктурных проектов и программ развития территорий

DOI:

На сегодняшний день государство и общество сталкиваются с требованиями улучшения экономической и социальной инфраструктуры, требующей значительных инвестиций в модернизацию и расширение. Эти инвестиции, как правило, принимают форму крупномасштабных проектов и программ, характеризующихся высокой степенью сложности, длительностью и участием многих заинтересованных сторон [Frederiksen, Gottlieb, Leiringer, 2021; Иншаков, Митрофанова, 2009].

В экономической литературе инфраструктура часто рассматривается как особый капитальный актив, который используется для производства принципиально важных услуг в таких секторах, как транспорт, энергетика, водоснабжение, телекоммуникации, образование или здравоохранение [Välilä, 2020]. Инвестиции в инфраструктуру, как и любые инвестиции, имеют краткосрочное влияние на уровень совокупного спроса и долгосрочное влияние накопленного капитала на совокупное предложение. Крупномасштабные проекты могут влиять на экономический рост в течение десятилетий или даже столетий и задавать векторы развития (как, например, строительство Транссибирской магистрали, Крымского моста, тоннеля под Ла-Маншем, ГЭС «Три ущелья» в Китае, расширение Панамского канала и др.). Однако на этапе предпроектного анализа необходимо проводить оценку их влияния на развитие экономики страны и регионов с точки зре- ния выгод генерируемого экономического роста [Лившиц, Швецов, 2011].

Рассмотрим основные подходы к формированию и реализации зарубежных и отечественных программ и проектов развития инфраструктуры.

Реализация крупных инфраструктурных проектов и программ как инструментов территориального развития

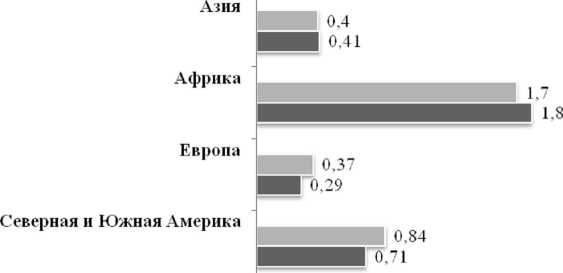

Величина фактических инвестиций в инфраструктуру значительно отличается от прогнозируемых, обусловленных глобальными потребностями. Согласно оценке Росинфра [Инвестиции РФ и мира ... , 2021], наибольший разрыв характерен для африканских стран (см. рис. 1). Северная Америка и Европа имеют меньший разрыв по сравнению с другими регионами, поскольку преобладающий объем инвестиций направлен на восстановление существующей инфраструктуры.

Успешный пример повышения темпов экономического роста во многом засчет крупномасштабных инфраструктурных капиталовложений демонстрирует Китай [Kumar, Jindal, Velaga, 2018]. В 1978 г. Китай начал экономическую реформу, положив начало политике свободного рынка и открыв доступ к международной торговле и прямым иностранным инвестициям. При этом целевые расходы на инфраструктуру были важ-

■ 2030 (прогноз)

■ 2020

Рис. 1. Разрыв между потребностью в инвестициях в инфраструктуру и фактическими инвестициями по регионам мира, в процентах от ВВП

Примечание. Построено автором по данным: [Инвестиции РФ и мира … , 2021].

ной составляющей национальных программ. В 1984 г. в рамках “Food-for-Work initiative” дан старт строительству районных и городских дорог. Реализация данной программы позволила обеспечить необходимой инфраструктурой бедные регионы страны и краткосрочную занятость населения. Продовольствие, шелк и сельскохозяйственные товары предоставлялись центральным правительством бесплатно в качестве платы за работу строителей в аграрных районах. Ежегодно вводилось в эксплуатацию 42 тыс. км дорог, значительно вырос трафик. С 1990-х гг. в КНР проводилась активная фискальная политика, направленная на снижение бедности и стимулирование регионального экономического развития засчет строительства жилья и транспортной инфраструктуры в сельской местности, в отдельных провинциях при содействии Всемирного банка была внедрена программа “Roads Improvement for Poverty Alleviation” («Улучшение дорог для борьбы с нищетой»). В 1998 г. было принято решение о дальнейшем стимулировании развития муниципальной дорожной сети, и уже к началу 2002 г. протяженность муниципальных автомобильных дорог составляла 1 065 млн км – на 244 тыс. км больше, чем в 1995 г. [Magazzino, Mele, 2020]. КНР активно развивает сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей: в 2000-х гг. подобные железнодорожные линии отсутствовали, к 2016 г. их протяженность уже превысила суммарную протяженность во всех странах мира и составила 22 тыс. км [Бутаков, 2018].

Усиление общественного надзора побуждает правительство оценивать крупные инфраструктурные проекты с точки зрения не только экономических выгод, но и потенциальных экологических и социальных последствий. В связи с разногласиями относительно эффектов от та- ких проектов, как «Три ущелья» (“Three Gorges Project”) или переброска вод рек с Юга на Север (“South-to-North Water Transfer Project”), правительство Китая, как правило, гораздо осмотрительнее при принятии решений о реализации крупных инфраструктурных проектов.

В 2016 г., с уставным капиталом в 100 млрд долл., создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), миссия которого заключается в содействии экономическому развитию стран азиатского региона. Финансирование транспортных, телекоммуникационных и энергетических проектов направлено на углубление интеграции Китая и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) [Клишин, Павлов, 2016]. Профинансированы проекты по модернизации сети га-зопередачи и реконструкции электрораспределительной системы (Бангладеш), развитию энергетического комплекса территории Юго-Восточного штата Андхра Прадеш (Индия), строительства и реконструкции железных дорог и портов (Оман) и др. [Матюнина, 2017]. Согласно данным Министерства экономического развития России, на начало марта 2019 г. в проектный портфель Азиатский банк инфраструктурных инвестиций входило 35 проектов общим объемом 7,5 млрд долл., на суверенные проекты приходилось 78 % инвестиционного портфеля, при этом более 2/ 3 портфеля сосредоточено в пяти государствах: Индии, Индонезии, Турции, Азербайджане и Египте. Российских проектов в портфеле банка пока нет [Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), 2021].

В «Национальный проект восстановления и реинвестирования» в США, начатый в 2009 г. и предполагающий снижение налогов и уровня безработицы, масштабные инвестиции в человечес- кий капитал, а также в развитие и модернизацию энергетической и транспортной инфраструктуры, были включены 43 штата и федеральный округ Колумбия. При этом каждый штат разрабатывал свою региональную программу в рамках национального проекта с учетом специфики проблем той или иной территории [Ряховская, Крюкова, Ерхов, 2012]. Однако эффективность данных крупномасштабных инвестиций оспаривается. Макроэкономические показатели свидетельствовали о снижении темпов роста безработицы и создании новых рабочих мест, в то же время снижение налогового бремени не стимулировало увеличение потребления. Вместе с этим существует мнение, что выросший на 5,5 % в результате реализации национального проекта дефицит бюджета ВВП страны мог увеличиться в 2,5 раза, если бы данные крупномасштабные инвестиции не были осуществлены [Табах, Подругина, 2020].

В 2021 г. Дж. Байденом озвучен план модернизации транспортной, научно-исследовательской, образовательной и социальной инфраструктуры. Предполагается, что источником финансирования станут средства, полученные от повышения налога на прибыль корпораций, а не засчет выпуска облигаций, хотя США имеют успешный опыт применения данного механизма.

Практика реализации национальных программ широко распространена в европейских странах.

Национальный инфраструктурный план Великобритании, опубликованный в 2017 г., включает как государственные, так и частные проекты, приоритетными направлениями выделены транспорт, энергетика, ЖКХ, телекоммуникации и социальная сфера. Отбор проектов зависит от Национальной комиссии, призванной производить оценки долгосрочных потребностей страны в развитии инфраструктуры. С точки зрения инвесторов, законодательство, регулирующее данную сферу, способствует ее развитию и является эффективным. При этом на долю частных инвесторов приходится почти 50 % объема капиталовложений, вошедших в инфраструктурный план развития [Богачева, Смородинов, 2018].

Процесс планирования проектов транспортной инфраструктуры в Германии формализован и регулируется бюджетным законодательством [Sözüer, Spang, 2014]. Федеральное правительство несет ответственность за строительство и техническое обслуживание объектов национальной транспортной инфраструктуры. Ключевым эле- ментом регулирования является Федеральный план развития транспортной инфраструктуры (Federal Transport Infrastructure Plan, FTIP), регламентирующий требования к ее техническому обслуживанию и расширению, а также к инвестициям в строительство. Согласно законодательству, для принятия решений о реализации проектов необходимо провести соответствующий анализ их экономической целесообразности [Walther, Monse, Habheider, 2015]. «Подъем на Востоке», один из ключевых национальных проектов страны, направлен на снижение социально-экономических диспропорций между западными и восточными частями страны. Начиная с 2020 г., в стране внедряется новая «точечная» программа субсидирования отстающих территорий. Так, поддержку могут получить не только восточные, но и западные районы ФРГ. Кроме того, программа предусматривает создание рабочих мест, переезд отдельных государственных учреждений в малые и средние города. Приоритетами национальной транспортной политики являются модернизация и развитие сети автомобильных дорог, а также рост пропускной способности транспортных коридоров и повышение экологической безопасности.

Индия является одним из крупнейших в мире рынков ГЧП с более чем 1 300 крупными инфраструктурными проектами национального уровня по состоянию на 31 марта 2014 г., из них более половины реализуются в сфере дорожной инфраструктуры [Kumar, Jindal, Velaga, 2018]. Проекты, основанные на ГЧП, как правило, сопряжены с высокими финансовыми рисками из-за их долгосрочного характера и неопределенности, связанной с прогнозируемыми будущими денежными потоками, прогнозом движения транспорта, задержками в строительстве и перерасходом финансовых средств. Профиль рисков крупномасштабных проектов на практике исключает приемлемую экономическую NPV-эффективность ГЧП-схемы финансирования. Уровень упущенной выгоды только ввиду трансакционных издержек, согласно логике их оценки с учетом фактора времени, в случае государственного партнера превышает убытки частного партнера. При этом даже в условиях принятия стратегического решения о поддержке ГЧП-проекта со стороны государства риски частного партнера могут не соответствовать уровню требуемой доходности. Определяющим фактором высокого уровня требуемой доходности является высокая безрисковая ставка, уровень которой формируется преимущественно ожиданиями экспертных институтов. В условиях больших издержек частного партнера, когда прирост ставки более интенсивен, чем прирост негативных ожиданий или формализованных оценок рисков, а прирост дополнительной премии превышает прирост безрисковой ставки, резерв требуемой доходности на риски удорожания, обусловленные масштабом проекта, отсутствует [Пат-ракеева, Патракеев, 2020].

Мировой практике известны случаи неэффективных ГЧП-проектов. В работе [Мерзлов, 2020] приведены примеры подобных проектов: строительство дорог в 15 европейских странах, первоначальная стоимость которых с использованием схемы ГЧП оказалась на 24 % выше стоимости с применением госзакупок; передача городской водопроводной сети из частной в муниципальную собственность для достижения социальных целей (Франция, Танзания, Аргентина, Канада, Малайзия); строительство платной дороги в штате Гуджарат (“Vadodara-Halol Toll project”, Индия), которое принесло убытки вследствие ошибочных прогнозов движения. Кроме того, реализация ГЧП-проектов может приводить к ограничению доступности инфраструктурных услуг для конечных пользователей.

Межстрановые исследования [Esfahni, Ramirez, 2003; Calderon, Serven, 2004; Иншаков, Митрофанова, 2009], охватывающие как развитые, так и развивающиеся страны странах, показывают, что эффективность государственных программ зависит от качества институциональной среды. В связи с этим, ее совершенствование институциональной среды является действенным инструментом экономической политики государства [Бенсон, 2018].

Инструменты финансирования инфраструктурных проектов в России

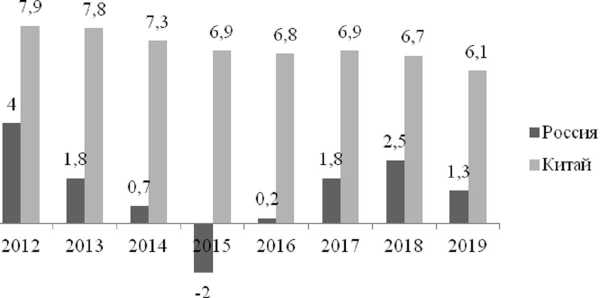

Проблемы развития инфраструктуры и оценки ее влияния на качество экономического развития актуальны для российских регионов. Инвестиции в инфраструктуру составляет 2–3 % ВВП, разрыв между потребностью и фактическими инвестициями составляет 1,63 % ВВП, и дисбаланс отражается на темпах роста экономики. Для сравнения в Китае инвестирует 8–10 % ВВП [Инвестиции РФ и мира ... , 2021] (рис. 2).

Износ основных фондов в России за последние двадцать лет вырос на 7,8 % – с 43,5 % в 2000 г. до 51,3 % в 2019 году. Для инфраструктурных секторов также характерен высокий износ: в области информации и связи – 63,2 %, в электроэнергетике – 44,9 %, в транспортировке и хранении – 39,9 %.

В Стратегии пространственного развития страны отмечается «несоответствие существующего уровня развития магистральной транспортной инфраструктуры потребностям экономики и населения субъектов Российской Федерации и страны в целом, наличие инфраструктурных ограничений федерального значения на опорной транспортной сети и в сфере энергетики, низкая транспортная связанность центров экономического роста между собой и с другими территориями, недостаточный уровень интегрированности различных видов транспорта и нереализованный транзитный потенциал» [Стратегия пространственного развития ... , 2019].

Национальные проекты, реализуемые в рамках трех основных направлений «человеческий капитал», «комфортная среда для жизни», «экономический рост», ориентированы на формирование новой модели качественных изменений в

Рис. 2. Темпы прироста ВВП России и Китая

Примечание. Построено автором по данным: [Важнейшие экономические показатели, 2020].

экономике и обществе, преодолении инфраструктурных ограничений развития страны. Реализация «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», включает следующие федеральные проекты: «Европа – Западный Китай», «Морские порты России», «Северный морской путь», «Железнодорожный транспорт и транзит», «Транспортно-логистические центры», «Коммуникации между центрами экономического роста», «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», «Внутренние водные пути».

Механизмы и инструменты реализации национальных проектов 2019–2024 гг. заложены в государственные программы, кроме того, бюджетное финансирование поступает напрямую через субсидии, контракты с единственным исполнителем [Митрофанова, Чернова, Патракее-ва, 2020]. Опыт проектов «первой волны» («Здоровье», «Образование», «Жилье», «Развитие агропромышленного комплекса») показал, что целевые показатели, установленные в них, зачастую не достигались или достигались с большими задержками по срокам [Бедняков, Миэринь, 2019]. Выполнение целей и задач, утвержденных в актуальных национальных проектах и «Комплексном плане модернизации ... », требует формирования комплексной системы мониторинга состояния и развития инфраструктурного каркаса территории, оценки эффективности управленческих решений, контроля за реализацией принятых решений и достигнутыми результатами.

В России эффективным инструментом финансирования могут стать инфраструктурные облигации. Однако существуют законодательные ограничения, связанные с их выпуском на уровне регионов и муниципальных образований. Обеспечительными условиями привлечения средств посредством облигаций являются макроэкономическая стабильность и качество институциональной среды [Сучкова, 2019].

Закон «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации», вступивший в силу с 1 апреля 2020 г., предусматривает предоставление стабилизационной оговорки, налоговых льгот, субсидий и других мер государственной (муниципальной) поддержки для возмещения затрат на инфраструктуру, необходимые для реализации инвестиционного проекта [Федеральный закон № 69-ФЗ ... , 2020]. Ожидается, что подобный механизм позволит снизить риски, связан- ные с изменением законодательства, а также стимулировать рост капиталовложений до 25 % валового внутреннего продукта.

Россией одобрены принципы качественных инфраструктурных инвестиций [Принципы G20 ... , 2019], декларирующие: 1) повышение позитивного влияния инфраструктуры на достижение целей устойчивого развития и роста национальной экономики; 2) повышение экономической эффективности на протяжении всего жизненного цикла проекта; 3) интеграцию экологических аспектов в инфраструктурные инвестиции; 4) устойчивость к природным катастрофам, чрезвычайным происшествиям и прочим рискам; 5) интеграцию социальных аспектов в инфраструктурные инвестиции; 6) повышение качества управления инфраструктурой.

Следование данным принципам и формирование комплексной системы оценки инфраструктурных проектов позволит улучшить качество управления инвестициями и стимулировать их мультипликативные эффекты. Эксперты полагают, что внедрение данной системы имеет важное значение для дальнейшего развития инфраструктурного рынка в России, в том числе для привлечения зарубежных инвесторов.

Заключение

Реализация инфраструктурных инвестиционных проектов и наращивание государственных капитальных вложений стимулирует внутренний спрос. Вопрос о значимости влияния государственных инвестиций на уровень социально-экономического развития стран приобрел особую актуальность в связи с накопленным дефицитом финансирования инфраструктуры.

Преобладающими рисками реализации крупных инфраструктурных проектов выделены политические (вмешательство государства, бюрократизация процесса принятия политических решений, коррупция). Так, в КНР для их снижения введены учебные курсы для местных органов власти, посвященные вопросам разработки эффективных моделей ГЧП и механизмов распределения рисков между государственным и частным секторами и разработке типовых контрактов [Ke et al., 2011]. Общемировая практика внедрения инструментов, предназначенных для выявления проектов с высокими рисками на ранней стадии и отслеживания динамики изменения параметров, критически влияющих на эффективность (интенсивность транспортных потоков, ставка дисконтирования, тарифы за проезд, совокупные затраты, периоды строительства и концессии, затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание), позволяет оценивать риски реализации проектов и в дальнейшем выбирать оптимальный подход к их снижению как для государственного сектора, так и для частного инвестора [Kumar, Jindal, Velaga, 2018].

В то же время эффективность государственных инвестиций в инфраструктуру напрямую зависит от качества управления финансовыми потоками на всех стадиях жизненного цикла объекта инфраструктуры и обеспечения финансовой устойчивости в условиях нестабильной деловой конъюнктуры.

Список литературы Зарубежный и отечественный опыт реализации инфраструктурных проектов и программ развития территорий

- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), 2021 // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/mater ial/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/vzaimodeystvie_s_mezhdunarodnymi_bankami_razvitiya/aziatskiy_bank_infrastrukturnyh_investiciy_abii/ (дата обращения: 29.04.2021).

- Бедняков А. С., Миэринь Л. А., 2019. Национальные проекты как инструмент реализации национальных целей. URL: https://roscongress.org/materials/natsionalnye-proekty-rossii-problemy-iresheniya/ (дата обращения: 18.05.2021).

- Бенсон И. Н., 2016. Влияние качества институциональной среды на благосостояние и экономический рост: межстрановые сопоставления // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5, Экономика. № 3. С. 38–55. DOI: https://doi.org/10.21638/11701/spbu05.2016.303.

- Богачева О. В., Смородинов О. В., 2018. Подходы к государственному управлению инвестициями в инфраструктуру в России в свете международного опыта // Финансы и кредит. Т. 24, № 9 (777). С. 2166–2183. DOI: https://doi.org/10.24891/ fc.24. 9.2166.

- Бутаков П. В., 2018. Реализация крупных инфраструктурных проектов как часть современной государственной промышленной политики России // Вестник Московского государственного областного университета. № 1. DOI: https://doi.org/10.18384/2224-0209-2018-1-855. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32855417 (дата обращения: 14.05.2021).

- Важнейшие экономические показатели России и отдельных зарубежных стран, 2020. URL: https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/31.htm (дата обращения: 07.07.2021).

- Инвестиции РФ и мира в развитие инфраструктуры, 2021 // Росинфра. URL: https://rosinfra.ru/digest/investment (дата обращения: 14.05.2021).

- Иншаков О. В., Митрофанова И. В., 2009. О концепции межрегионального мегапроекта «Юг России» // Вестник Южного научного центра РАН. Т. 5, № 3. С. 133–140.

- Клишин В. В., Павлов В. В., 2016. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций // Азия и Африка сегодня. № 6 (707). С. 49–54.

- Лившиц В., Швецов А., 2011. Каких ошибок следует избегать при оценке инвестиционных проектов с участием государства // Вопросы экономики. № 9. С. 80–92. DOI: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2011-9-80-92.

- Матюнина Л. Х., 2017. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций: вызовы и возможности // Труды Института востоковедения РАН. № 4. С. 131–145.

- Мерзлов И. Ю., 2020. Государственно-частное партнерство в мировой экономике: возможные негативные последствия // Научный журнал Байкальского государственного университета. Т. 11, № 3. С. 11–23. DOI: https://doi.org/10.17150/2411-6262.2020.11(3).11.

- Митрофанова И. В., Чернова О. А., Патракеева О. Ю., 2020. Приоритетные национальные проекты как инструмент социально-экономической и политической модернизации старопромышленных регионов Юга России // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 25, № 5. С. 213–233. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2020.5.17.

- Патракеева О. Ю., Патракеев А. А., 2020. Применимость контрактов ГЧП для реализации проектов с высокой специфичностью активов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. Т. 36, № 4. С. 601–623. DOI: 10.21638/spbu05.2020.403.

- Принципы G20 по инвестициям в качественную инфраструктуру. Минфин России, 2019. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=129246-printsipy_g20_po_investitsiyam_v_kachestvennuyu_infrastrukturu (дата обращения: 20.05.2021).

- Ряховская А. И., Крюкова О. Г., Ерхов М. В., 2012. Зарубежный опыт устойчивого регионального развития на основе реализации национальных проектов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. № 11–12. С. 7–13.

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, 2019. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/a3d075aa813dc01f981 d9e7fcb97265f/130219_207-p.pdf (дата обращения: 08.07. 2021).

- Сучкова О. В., 2019. Перспективы использования инфраструктурных облигаций как инструмента долгового финансирования крупных инфраструктурных проектов в России // Вестник Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. № 10 (101). С. 39–48.

- Табах А., Подругина А., 2020. Национальные проекты: ожидания, результаты, перспективы // Эксперт. URL: https://raexpert.ru/researches/national_project_2020/ (дата обращения: 14.05.2021).

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 01.04.2020 г. «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», 2020. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010030.

- Calderon C., Serven L., 2004. The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution // Annals of Economics and Finance. № 15 (2). P. 1–43. DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-3400. URL: https://www.researchgate.net/publication/23549717_The_Effects_Of_Infrastructure_Development_On_Growth_And_Income_Distribution (дата обращения: 20.05.2021).

- Esfahni H. S., Ramirez M. T., 2003. Institutions, Infrastructure and Economic Growth // Journal of Development Economics. № 70. P. 443–477. DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-3878(02)00105-0.

- Frederiksen N., Gottlieb S. C., Leiringer R., 2021. Organising for Infrastructure Development Programmes: Governing Internal Logic Multiplicity Across Organisational Spaces // International Journal of Project Management. № 39. P. 223–235. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2021.01.004.

- Ke Y., Wang S., Chan A. P. C. et al., 2011. Understanding the Risks in China’s PPP Projects: Ranking of Their Probability and Consequence // Engineering Construction & Architectural Management. № 18 (5). P. 481–496. DOI: https://doi.org/10.1108/09699981111 165176.

- Kumar L., Jindal A., Velaga N. R., 2018. Financial Risk Assessment and Modelling of PPP Based Indian Highway Infrastructure Projects // Transport Policy. № 62. P. 2–11. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.03.010.

- Magazzino C., Mele M., 2020. On the Relationship Between Transportation Infrastructure and Economic Development in China // Research in Transportation Economics. P. 100947. DOI: https://doi.org/10.1016/j.retrec.2020.100947.

- Sözüer M., Spang K., 2014. The Importance of Project Management in the Planning Process of Transport Infrastructure Projects in Germany // Procedia – Social and Behavioral Sciences. № 19. P. 601–610. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.067.

- Välilä T., 2020. Infrastructure and Growth: A Survey of Macro-Econometric Research // Structural Change and Economic Dynamics. № 53. P. 39–49. DOI: https://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.01.007.

- Walther C., Monse J., Habheider H., 2015. Revision of Project Evaluation as Part of the German Federal Transport Infrastructure Plan // Transportation Research Procedia. № 8. P. 41–49. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2015.06.040.