Зарубежный опыт развития стратегий импортозамещения: выводы для России

Автор: Коток Никита Юрьевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 12, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу зарубежного опыта развития стратегий импортозамещения с целью их использования при реализации соответствующей практики в России. Охарактеризованы наиболее удачные образцы осуществления политики импортозамещения в других странах, выполнен их ретроспективный анализ. Определены отрасли, обладающие высоким потенциалом замены привозных товаров отечественными. Обосновано, что курс на импортозамещение в РФ выступает вынужденной мерой в связи с обеспечением экономической безопасности государства в условиях трудно предсказуемой политической и экономической турбулентности. Отмечено, что использование зарубежного опыта импортозамещения в РФ позволит развить конкурентоспособное национальное сбалансированное производство. Для повышения эффективности реализации выбранной стратегии предложено обратить внимание на улучшение качества переработки продукции АПК и развитие экспортного потенциала данного сегмента.

Государственное регулирование, импортозамещение, зарубежный опыт, импорт, конкурентоспособность, модернизация, потенциал, промышленность, стратегия, экспорт, экономическая безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/149138669

IDR: 149138669 | УДК: 338.22 | DOI: 10.24158/tipor.2021.12.11

Текст научной статьи Зарубежный опыт развития стратегий импортозамещения: выводы для России

Политика импортозамещения, реализуемая в Российской Федерации на федеральном и на региональном уровнях, в настоящее время является объективной необходимостью для большинства секторов и сфер экономики страны. От введенных против нее санкций Россия, благодаря инструментам импортозамещения, смогла получить положительный эффект: быстро развивается отечественное промышленное производство, разрабатываются и внедряются меры поддержки аграрных производителей, ускорилось формирование национальной платежной системы. Однако следует отметить, что низкий уровень производительности труда и высокий износ основных фондов, характеризующие АПК РФ, не позволяют стране в полной мере ощутить эффект от реализуемой стратегии импортозамещения, так как данное обстоятельство выступает сдерживающим фактором развития сегмента обеспечения населения продовольственными товарами отечественного производства (Екимова, 2018).

На сегодняшний день в научной среде представлено большое количество работ, посвященных зарубежному опыту использования стратегий импортозамещения, среди которых следует выделить труды В.А. Байнова (2018), Х. Зингера (Singer, 1950), А. Кайрнкросса (Cairncross, 1982), В.М. Манохина (2008), О.А. Мироновой (2015), Т.А. Щербиной и Т.С. Филипповой (2017) и др.

Целью настоящего исследования является проведение оценки иностранного опыта им-портозамещения для выявления наиболее эффективных стратегий с ориентацией на их внедрение в России.

Необходимо подчеркнуть, что заметный положительный эффект от импортозамещения возможен как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективах. В качестве базовых для него выступают такие отрасли, как: АПК, машиностроение, фармацевтика, станкостроение, легкая промышленность, электроника и ИТ-сфера, поскольку именно для них характерен высокий уровень импортных элементов. Следует отметить, что полностью избавиться от иностранных составляющих невозможно, поскольку во многих сферах по разным объективным причинам наличествует недостаточность эффективности производства той или иной продукции.

Наиболее успешно политика импортозамещения реализовывалась в следующих странах: в Бразилии, Китае, Таиланде, Индии, Южной Корее, Мексике, Турции, Чили (Баймачева, 2016).

Беспрецедентный экономический рост развивающихся стран вызывает особый интерес, поэтому проанализируем опыт импортозамещения в странах Латинской Америки. Во многом решение о приоритетности отечественных товаров в этих государствах было обусловлено последствиями Великой депрессии 1930-х гг. Существенно сократился мировой спрос на экспорт сырья, в связи с чем закупка импортной промышленной продукции оказалась невозможной для государств этого региона вследствие резкого уменьшения финансирования. Для решения проблемы была реализована концепция индустриализации, в рамках которой получило развитие собственное производство, ориентированное на внутренние потребности государства. Политика импортозамещения проводилась несколько десятилетий – с 1950 по 1980-е годы XX века (Баймачева, 2016).

На первоначальном этапе усилия стран были сконцентрированы на развитии легкой промышленности и ряда других отраслей, которые производили промежуточные товары народного потребления и простые устройства. Правительство для поддержки отечественных производителей резко сократило ввоз импортной продукции, надеясь на то, что это будет стимулировать разработку конкурентных товаров внутри страны.

Позднее в наиболее развитых и успешных странах Латинской Америки было активизировано развитие отраслей, направленных на производство товаров длительного пользования. Низкие процентные ставки по потребительским кредитам способствовали постоянному спросу на такие товары. Кроме этого, были введены инвестиционные проекты по развитию строительства производственных мощностей и новых производств, поэтому в структуре валового внутреннего продукта существенно выросла доля обрабатывающей промышленности (Баймачева, 2016).

Появление новых производств, созданных по современным инвестиционным проектам, предполагало использование оборудования и технологий, которые отсутствовали на отечественном рынке. В связи с этим на первоначальных стадиях индустриализации импорт зарубежного капитала в перерабатывающей промышленности значительно увеличился (табл. 1).

Таблица 1 - Иностранный капитал в промышленных предприятиях стран Латинской Америки, 1970-е гг. *

|

Страна |

Доля иностранного капитала, % |

|

Аргентина |

24 |

|

Мексика |

35 |

|

Чили |

30 |

|

Бразилия |

50 |

|

Перу |

44 |

|

Колумбия |

43 |

Политика импортозамещения в странах Латинской Америки имела и положительные, и отрицательные последствия. К очевидным плюсам следует отнести такие, например: среднегодовой рост ВВП превысил общемировой; промышленное производство увеличивало свои объемы на 6,9 % в год; производство товаров народного потребления и промышленных товаров выросло в 2,5 раза, что обеспечивало 95 % нужд населения в товарах в Мексике и почти 98 % – в Бразилии. Рекордный рост промышленного производства – на 8,5 % в год – с 1950 по 1978 год был зафиксирован в Бразилии (Баймачева, 2016). При этом наблюдалось снижение импорта продукции более чем в пять раз.

К отрицательным последствиям можно отнести плохое состояние аграрной экономики в странах Латинской Америки. Слабая конкуренция привела к росту затрат, что стало причиной повышения цен. Инфляция в процессе реализации программы импортозамещения исчислялась двузначными цифрами, а в 80-е годы – трехзначными.

Повышение результативности производства обеспечивалось использованием в нем технологических инноваций. Для решения проблемы занятости населения и поддержки темпов экономического роста потребовались дополнительные инвестиции. Следует отметить, что политика импортозамещения в Латинской Америке привела к снижению уровня конкурентоспособности произведенных в ней товаров на мировом рынке, однако при этом стимулировала развитие национального производства.

Рассмотренный пример показывает, что импортозамещение не должно базироваться на абсолютной обособленности страны от внешнего мира и полном переходе внутреннего рынка потребления на отечественный ассортимент.

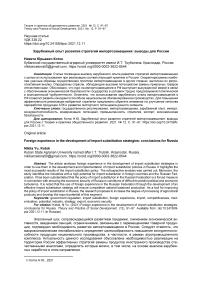

Интересен экспортоориентированный вариант рассматриваемой политики, распространенный в азиатских странах. Ставка на продвижение своих товаров за рубежом позволила им достичь значительного роста национальной экономики, несмотря на то, что их уровень развития был намного ниже, чем в странах Латинской Америки. Можно считать, что государства Восточной Азии добились наибольших успехов в осуществлении политики импортозамещения. В 1960–1990 годы они развивались более высокими темпами, чем страны других регионов мира. И сейчас они играют заметную роль в глобальной мировой экономике (рис. 1).

Америка

Африка

Европа

Прочие страны Азии и Океании

Япония и Азиатские и

Азиатские Тигры

Рисунок 1 - Доля Японии и стран Азии в мировом ВВП, 2016 г. (Красильщиков, 2018), %

Подход, выбранный этими странами, опирался на работу предприятий с высоким экспортным потенциалом и на применение новейших технологий в промышленности. Основной причиной для определения государствами Восточной Азии такого пути своего экономического развития стала небольшая емкость внутренних рынков, дефицит природных ресурсов.

Политика импортозамещения стран Восточной Азии выстраивалась на четко обозначенных факторах, которые помогали вытеснению зарубежной продукции с отечественного рынка и способствовали быстрому развитию экономики государства, а именно:

-

– валютный контроль, который был направлен на усиление проверочных мероприятий объема внешних операций в условиях мирового хозяйства;

-

– экспорт высокотехнологичной продукции;

-

– государственное регулирование экономических процессов.

Особое значение имела система контроля за доходами, полученными в результате им-портозамещения. За счет этих средств развивалась производственная и социальная инфраструктура, которая стимулировала приток частных инвестиций.

В сравнении с западными конкурентами отечественные компании рассматриваемых стран имели небольшие эксплуатационные издержки. Это дало возможность перемещения части европейских и американских предприятий в Азию, что позволило государствам азиатского блока получить большую долю на мировом рынке.

Весь предпринимательский капитал рассматриваемых государств Восточной Азии был направлен на развитие обрабатывающей промышленности. В 50–60-е годы XX века активно развивалось производство одежды, обуви, текстильного сырья за счет невысокой стоимости труда рабочих.

Предпринятые меры по укреплению отечественной экономики спровоцировали развитие новых и преобразование структуры традиционных форм производства в различных отраслях.

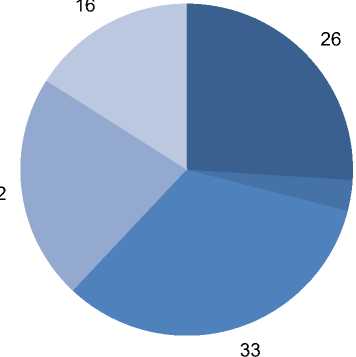

В период с 1960 года по 1980 год увеличилась доля обрабатывающей промышленности в ВВП стран (рис. 2)

Рисунок 2 – Доля обрабатывающей промышленности в ВВП стран Азии, % (Красильщиков, 2018)

н1960

в1970

□1975

и1980

□1990

□ 2000

□2016

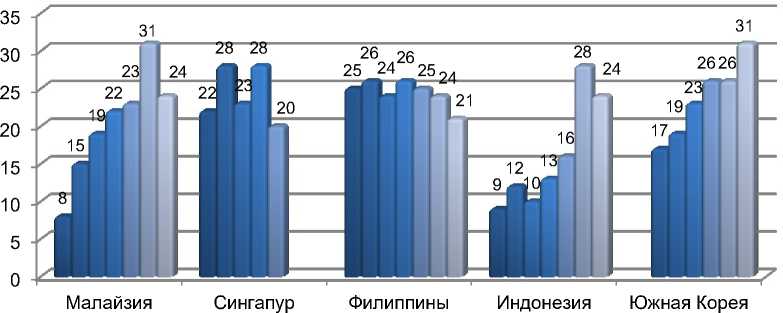

Страны Азии по мере развития обрабатывающих производств стали активизировать промышленный экспорт (рис. 3).

Рисунок 3 – Экспорт стран Азии в 1960–1980 гг., млрд долл. (Красильщиков, 2018)

Политика азиатских стран была направлена на развитие промышленных производств на основе высокого уровня производительности труда. В этом отношении значимую роль сыграли знания, накопленные специалистами в процессе адаптации иностранных технологий к отечественному производству. После расширения сферы исследовательской деятельности эти страны перешли к производству собственных технологий. Увеличение экспортной выручки и приток инвестиций дали возможность финансово поддержать фундаментальные и прикладные исследования, ориентированные на определение потребностей бизнеса в перспективных отраслях и способов их удовлетворения.

Страны Азии использовали известную доктрину Канаме Акамацу под названием «Летящие гуси», целью которой была индустриализация экономики. Она достигалась за счет наращивания экспортного потенциала страны, а не путем жестких ограничений на ввоз зарубежных товаров и замещением импорта производством отечественных предприятий. Другими словами, реализуемая политика импортозамещения в странах Азии выступала как ориентация производств на экспорт.

Сравнительный анализ двух моделей реализации импортозамещающей политики в мировой практике позволил обобщить результаты исследования, выделив положительные и отрицательные стороны государственной стратегии в каждой из них (табл. 2).

Таблица 2 – Зарубежный опыт реализации импортозамещения

|

Результаты |

Преимущества |

Недостатки |

Основные идеи |

|

Латинская Америка |

|||

|

Положительные: снижение потребности в импортной продукции, развитие национального производства, повышение эффективности производства старых видов товаров. Отрицательные: низкая национальная конкурентоспособность, отставание в применении новейших современных технологий |

Увеличение доли отечественного товара на национальном рынке; создание рабочих мест |

Создание «тепличных» условий для производителя; консервация технологий |

Импортозамещение как самоцель, «импортозамещающая индустриализация» |

|

Восточная Азия |

|||

|

«Экономическое чудо»: устойчивый экономический рост, развитие обрабатывающей промышленности, наращивание объемов экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью |

Высокий поток инвестиций; быстрое преодоление нищеты; производство конкурентоспособной продукции |

Отсутствие поддержки предприятий после выхода на внешний рынок; быстрый рост импорта оборудования, требуемого для продолжения экспортоориентированной индустриализации |

Экспортоориентированное импортозамещение |

Опыт РФ в сегменте импортозамещения не является пока особенно успешным, поскольку развитие экономики страны напрямую зависит от мировых цен на нефтяные ресурсы и характеризуется низким уровнем промышленного производства, связанного с глубокой переработкой продукции. Значительный уровень замещения импорта произошел в 1998 г. Дефолт 1998 г. привел к увеличению стоимости импорта. Появилась возможность отечественным предприятиям обратить спрос россиян на собственные товары (Евтюхин, 2018).

На сегодняшний день политика импортозамещения выступает вынужденной мерой в связи с обеспечением экономической безопасности России в условиях осложнения ее взаимодействия с западными странами и реализуемой ими санкционной политики в отношении РФ. Однако разработка правильной стратегии импортозамещения и ееэффективная реализация могут способствовать получению нашей страной определенных выгод для своего дальнейшего экономического развития.

Проведенный анализ зарубежного опыта импортозамещения свидетельствует о том, что для РФ является важным активное развитие данной политики в сегменте АПК. Однако для этой отрасли характерны две отличительные черты, а именно:

– преобладание продукции с низкой степенью переработки в экспортных операциях;

– высокая степень зависимости по импортопродовольствию.

В РФ недостаточен уровень внедрения инвестиций в данную отрасль, что обусловливает отставание наукоемкого производства от мировых тенденций. Основными факторами, обусловливающими необходимость повышения степени переработки продукции АПК и развития экспортного потенциала данного сегмента, являются: увеличение численности населения, рост его покупательной способности, развитие «зелёных» тенденций, сокращение агроклиматического потенциала, снижение эффективности сельскохозяйственных угодий, сокращение урожайности сельскохозяйственных культур под воздействием различных факторов, дефицит природных ресурсов, рост степени урбанизации, увеличение потребности в продукции, требующей большей степени переработки, усиление влияния цифровизации на производство.

Кроме того, целесообразно развитие субъектов малого предпринимательства в сегменте переработки продукции АПК. Отметим основные инструменты, которые могут способствовать развитию данного направления. Это государственная поддержка малых предприятий данного сегмента, обновление основных фондов субъектов предпринимательской деятельности, поддержка экспортной ориентации предприятий малого предпринимательства, развитие инфраструктуры АПК, предоставление грантов на открытие новых компаний, содействие внедрению инноваций в АПК.

Следовательно, в настоящее время политика импортозамещения, реализуемая в России, должна ставить перед собой задачи производства конкурентоспособной продукции, в частности, за счет повышения качества продукции АПК и насыщения ею как внутреннего, так и международного рынков.

Список литературы Зарубежный опыт развития стратегий импортозамещения: выводы для России

- Баймачева В.И. Импортозамещение: зарубежный опыт // Технико-экономические проблемы развития регионов : материалы научно-практической конференции с международным участием. Иркутск, 2016. С. 162–169.

- Байнов В.А. Зарубежный опыт проведения политики импортозамещения // Мир новой экономики. 2018. Т. 12, № 2. С. 122–128. https://doi.org/10.26794/2220-6469-2018-12-2-122-128

- Евтюхин А.С. Мировой опыт реализации политики импортозамещения как фактор обеспечения экономической без-опасности // Теневая экономика. 2018. Т. 2, № 4. С. 151–159. https://doi.org/10.18334/tek.2.4.40903

- Екимова Н.А. Международные санкции в отношении России: неявные выгоды // Мир новой экономики. 2018. Т. 12, № 4. С. 82–92. https://doi.org/10.26794/2220-6469-2018-12-4-82-92

- Красильщиков В.А. Модернизация: зарубежный опыт и уроки для России. М., 2018. 112 c.

- Манохин В.М. Отраслевой принцип в организации государственного управления // Административное право и процесс. 2008. № 1. С. 2–11.

- Миронова О.А. Импортозамещение: зарубежный опыт и уроки для России // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 7-3 (38). С. 84–87.

- Щербина Т.А., Филиппова Т.С. Импортозамещение: зарубежный опыт // Современные социально-экономические процессы: проблемы, закономерности, перспективы : сборник статей II Международной научно-практической конференции : в 2 ч. Часть 1. Пенза, 2017. С. 174–177.

- Baer W. Import Substitution and Industrialization in Latin America: Experiences and Interpretations // Latin American Re-search Review. 1972. Vol. 7, iss. 1. P. 95–122.

- Bruton H.J. A Reconsideration of Import Substitution // Journal of Economic Literature. 1998. Vol. 36. P. 903–936. Cairncross A. What is Deindustrialization? // Deindustrialisation / ed. F. Blackaby. L., 1982. P. 5–17.

- Kaur I. N., Singh N. China, India and Industrial Policy for Inclusive Growth. California, 2013. 27 р. https://doi.org/10.1142/S1793969013750010

- Kehoe T. J., Meza F. Catch-up Growth Followed by Stagnation: Mexico, 1950–2010 // Latin American Journal of Econom-ics. 2012. Vol. 48, iss. 2. Р. 227–268. https://doi.org/10.4067/S0719-04332011000200006

- Kim J. Economic Development and Its Impact on Occupational Grouping Structure in Korea 1971–1990 // Technological Forecasting and Social Change. 2001. Vol. 66, iss. 1. Р. 111–120. https://doi.org/10.1016/S0040-1625(99)00058-X

- Kwon J. Import Substitution at the Regional Level: Application in the United States. Atlanta, 2010. 26 р.

- Singer H.W. U.S. Foreign Investment in Underdeveloped Areas: The Distribution of Gains between Investing and Borrow-ing Countries // American Economic Review. 1950. Vol. 40. Р. 473–485.