Заселение Барабинской лесостепи в эпоху неолита по антропологическим данным

Автор: Чикишева Т.А., Поздняков Д.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 1 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе сравнительного статистического анализа краниометрических данных рассматривается проблема заселения Барабинской лесостепи в раннем голоцене. Использованы материалы эпох мезолита и неолита из погребальных комплексов Северной Евразии. Барабинский регион представляют результаты измерений черепов из могильников Сопка-2/1 (первая половина VIтыс. до н.э.), Протока (вторая половина V- первая половина IVтыс. до н.э.), Корчуган (вторая четверть - середина VIтыс. до н.э.) и Венгерово-2А (конец VIтыс. до н.э.). Применен метод главных компонент. Результаты статистического анализа интерпретированы в контексте дискуссии о роли автохтонных традиций на этапах формирования культурных образований неолитического уровня развития. Значительные участки Барабинской лесостепи были затоплены в период пребореала (10 тыс. л.н.) вследствие трансгрессии озерных систем при потеплении климата. Возможно, это событие стало причиной переселения людей в другие районы как минимум на одно тысячелетие. Проведенный анализ показал, что заселение территории в раннем голоцене было инициировано в среде носителей мезо-неолитических культур северо-западного района Восточно-Европейской равнины. На их антропологической основе формировались ранние неолитические популяции Барабы. Этот морфологический субстрат может рассматриваться как автохтонный только по отношению к популяциям эпохи раннего металла. Установлено, что со второй половины VI тыс. до н.э. антропологический состав населения Барабинской лесостепи усложнялся за счет носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики из центральной части Восточно-Европейской равнины и опосредованного влияния (через неолитические популяции Алтая) населения Прибайкалья.

Голоцен, эпоха неолита, барабинская лесостепь, миграции, комплекс краниометрических признаков, антропологическая реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/145146240

IDR: 145146240 | УДК: 572

Текст научной статьи Заселение Барабинской лесостепи в эпоху неолита по антропологическим данным

Древнейшие следы пребывания на территории Бара-бинской лесостепи человека, судя по данным радиоуглеродного датирования костей мамонта с местонахождения Волчья Грива, попадают в хронологический интервал 14–11 тыс. л.н. [Зенин, 2002; 2003, с. 23]. Здесь в скоплении костных останков крупных млекопитающих, преимущественно мамонта, обнаружено 37 изделий из камня. Также известно несколько каменных артефактов с местонахождений с палеозоологическими находками Новый Тартас (8 экз.) и Венгерово-5 (10 экз.), возраст которых оценивается по аналогиям с Волчьей Гривой [Зенин, 2003, с. 16]. Предполагается, что костеносные слои всех этих местонахождений сформировались на месте природного минерального зверового солонца, куда животные приходили для восполнения дефицита жизненно важных макро- и микроэлементов и где погибали в результате естественных причин. Такой источник пищевых ресурсов и ценной мамонтовой кости мог привлекать к себе внимание палеолитического человека, и люди эпизодически наведывались к нему.

Данный период относится к позднеледниковью, последовавшему за сартанским оледенением, максимальная стадия которого датируется 23–16 тыс. л.н., а кульминация 20–18 тыс. л.н. [Архипов, 1997]. Современная реконструкция природных условий сартанско-го времени в центральной части Западно-Сибирской равнины показала, что важным компонентом природной обстановки здесь были озера термокарстового происхождения, т.е. формировавшиеся не за счет таяния ледников, а в результате вытаивания подземных льдов [Кузьмин и др., 2006]. Видимо, на обширной увлажненной равнине в этот период существовали хорошие условия для обитания крупных травоядных животных, представлявших важный ресурс для жизнеобеспечения человека.

На территории Барабы раннеголоценовых местонахождений со свидетельствами пребывания человека не обнаружено. Вероятно, изменение климата от похолодания (поздний дриас) к потеплению (пребореал) привело к трансгрессии озерных систем и затоплению значительных участков, что стало причиной переселения людей в другие районы [Орлова, 1990, с. 100].

В бореальный период в интервале 9–8 тыс. л.н. климат в центральной части Западно-Сибирской равнины был близок к современному. На протяжении всего бо-реала в регионе шло увеличение роли березы в составе древесной растительности (до 85–95 %) и развивалась березовая лесостепь [Там же, с. 112]. Именно в этот период в Барабе вновь появился человек.

Начало эпохи неолита здесь относится к VII тыс. до н.э., о чем свидетельствуют данные радиоуглеродного датирования неолитического комплекса многослойного памятника Тартас-1 [Молодин, Райн-хольд, Мыльникова и др., 2018; Молодин, Ненахов, Мыльникова и др., 2019]. Аналогичные материалы обнаружены также на стоянке Усть-Тартас-1 [Молодин, Кобелева, Мыльникова, 2017]. Изучение этих объектов позволило выделить на юге Западно-Сибирской равнины особую ранненеолитическую культуру, получившую название барабинской. Ее значимым маркером является керамическая посуда с плоским дном.

Керамика со стоянок Тартас-1 и Усть-Тартас-1, по мнению их исследователей, имеет прямые аналогии в керамических материалах комплекса Авто-дром-2/2, выделенного на поселении Автодром-2, которое расположено в непосредственной близости от этих стоянок на той же террасе р. Тартас. Однако Автодром-2/2 отнесен его исследователями к боборы-кинской культуре Тоболо-Ишимья и рассматривается как свидетельство проникновения на территорию Барабы среднезауральского населения [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012]. Радиоуглеродные даты, полученные по нагару на керамике из этого комплекса, укладываются в пределы первой половины – середины V тыс. до н.э. [Мосин, Бобров, Марочкин, 2017]. В.И. Молодин считает их омоложенными в силу несовершенства метода датирования и рассматривает происхождение плоскодонной керамики на территории Барабы как явление автохтонное и конвергентное для данного региона (учитывая широкое распространение в неолите Евразии этой керамической традиции) [Мо-лодин, Кобелева, Мыльникова, 2017, с. 175; Молодин, Райнхольд, Мыльникова и др., 2018, с. 49]. Верхние даты ранненеолитических комплексов Барабинской лесостепи включают рубеж VI тыс. до н.э. Палеоантропологических материалов ранненеолитического времени в Барабе пока не обнаружено.

Значительное сходство барабинских и тоболо-ишимских материалов (каменный, костяной инвентарь и керамика) отмечает В.А. Зах [2018, с. 25]. Он же допускает возможно сть отнесения боборы-кинско-кошкинских древностей ко второй половине VII тыс. до н.э. на основании дат, полученных по керамике, костям животных и человека с поселения Мер-гень-6 [Там же, с. 26]. Это подкрепляет гипотезу о существовании генетических связей тоболо-ишимского и барабинского населения.

Дальнейшее развитие неолита в Барабинском регионе происходило в хронологическом диапазоне VI–V тыс. до н.э. [Марченко, 2009; Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2016]. Культурная атрибуция памятников этого периода является предметом дискуссии. Палеоантропологические материалы происходят из могильников Протока, Сопка-2/1, Корчу-ган и Венгерово-2А. Исследовавшая памятник Протока Н.В. Полосьмак относит его к среднеиртышской культуре [Полосьмак, Чикишева, Балуева, 1989, с. 29].

В.И. Молодин обосновывает сложный состав культур на территории Барабы, отразившийся в синтезе их элементов [2001, с. 27]. Однако все культурные традиции рассматриваются им в рамках одной историкокультурной общности, ареал которой простирается от Зауралья до Приобья. Протока, Сопка-2/1, Корчуган более всего тяготеют к приобским неолитическим памятникам и, по мнению В.И. Молодина, могут относиться к верхнеобской культуре [Молодин, Чикишева, 1996, с. 186]. Культурная принадлежность неолитического могильника Венгерово-2/А пока не определена однозначно, несмотря на комплексное, мультидис-циплинарное изучение всех аспектов (погребальная практика, сопроводительный инвентарь, антропологические особенности погребенных, их митохондриальный геном), и рассматривается только на уровне констатации взаимодействия нескольких традиций [Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2016].

В Барабе на материалах поселения Автодром-2 выявлена артынская культура, бытовавшая в середине – второй половине V тыс. до н.э. Ее ареал охватывает также Среднее Прииртышье и южные районы Васю-ганья [Бобров, 2008; Бобров, Марочкин, 2011; Бобров, Марочкин, Юракова, 2017]. Краниологические материалы, которые могли бы быть использованы для характеристики облика носителей данной культуры, не обнаружены.

Итак, в фокусе дискуссии о формировании системы культурных образований неолитического уровня развития в Барабинской лесостепи находится дифференцирование автохтонных и привнесенных традиций. Особенностью территории в этнокультуроге-нетическом аспекте является относительно позднее на фоне многих других регионов Евразии заселение, что связано с ее затоплением как минимум на одно тысячелетие. Люди пришли в Барабу, безусловно, извне, принеся сложившиеся в исходных ареалах культурные традиции, в т.ч. и керамические, трансформация которых происходила в дальнейшем в новых условиях. Доминирующим тезисом в концепции генезиса мезолитических и ранненеолитических культур Западной Сибири является автохтонность популяций, изготавливавших плоскодонную керамику [Молодин, Райнхольд, Мыльникова и др., 2018]. По отношению к культурогенетическим процессам в географическом масштабе Западной Сибири в целом он, вероятно, бесспорен. Источником первых групп людей, которые начали заселять Барабу в бореале, могли быть западно-сибирские популяции сопредельных районов, где экологические условия не препятствовали освоению их человеком. Но потенциально возможна миграция и из других регионов Евразии, где в эпоху мезолита не наблюдалось депопуляции населения и на пути откуда не было непреодолимых ландшафтных преград для продвижения людей.

Формирование этнокультурной и антропологической (расовой) структуры населения Барабинской лесостепи на последующих этапах развития неолита могло происходить на основе относительно изолированных локальных популяций, восходящих к раннему неолиту (автохтонного компонента), и вовлечения в этот процесс внешних миграций, спектр которых мог быть стабильным или изменчивым. Мы попытались во сстановить картину заселения человеком территории Барабы, используя методы анализа комплексов антропометрических признаков черепов, происходящих из неолитиче ских памятников региона. Морфологические комплексы проявляют устойчивость в хронологическом аспекте. Во-первых, об этом свидетельствуют наблюдения по эпохальной динамике модификаций систем признаков. Заметные изменения требуют длительного времени. Так, сдвиг в направлении грацилизации (уменьшения рельефа черепной коробки и абсолютных размеров лицевого отдела) заметен при сопоставлении краниологических серий мезолита и неолита, с одной стороны, и позднего Средневековья – с другой; повсеместное распространение брахикефализации (увеличения черепного указателя) приходится на период от Средних веков до современности [Алексеев, 2007, с. 495–505]. Во-вторых, установлено, что миграция не приводит к изменению физического типа популяции, если в ми-грантную группу не было сколько-нибудь значительного потока генов из других популяций [Хрисанфова, Перевозчиков, 1991, с. 289]. Также небольшая группа мигрантов не может оказать заметного влияния на генофонд автохтонного населения в силу целого ряда барьеров социального характера [Алексеев, 1976]. Опираясь на эти закономерности, мы предположили, что пришедшие на территорию Барабы люди могли сохранять антропологический тип донорских популяций как минимум на протяжении всей неолитической эпохи. Рассмотрение их краниологических особенностей в контексте современных данных датирования памятников евразийского неолита и в коннексии с разработками в области археологии позволит приблизиться к структуре системы популяционных связей неолитических барабинцев, лежащей в основе заселения человеком этого района Западной Сибири.

Материал и методы исследования

Анализ палеоантропологического материала неолитической эпохи из памятников Барабинской лесостепи методами многомерной статистики затрудняет то обстоятельство, что в основном он чрезвычайно фрагментарен. Черепа с адекватным для антропологической типологии набором краниометрических параметров единичны. Формирование из всего име- ющегося материала одной локально-территориальной группы для сопоставления ее морфологических особенностей с усредненными показателями других совокупностей черепов, объединенных по аналогичному принципу, или репрезентативных серий из крупных могильников не соответствует целям нашего исследования, которое направлено на изучение векторов связей носителей неолитических традиций в хронологическом и территориальном аспектах. В такой ситуации вполне приемлемым оказывается метод главных компонент, работающий с индивидуальными данными. Использовалась программа Statistica 8.

В сравнительный анализ мы включили опубликованные коллекции из более или менее синхронных барабинскому неолиту памятников, расположенных на территории Северной Евразии. К сожалению, не во всех регионах памятники мезолита и раннего неолита содержат палеоантропологические материалы. Результатом примененного статистического метода является график, на котором каждый объект занимает определенное место, а имеющие близкие значения главных компонент формируют кластеры. Чтобы не перегружать графики чрезмерно большим количеством единиц, для репрезентативных серий использовались среднегрупповые значения краниометрических параметров. При выборе признаков мы вынуждены были ориентироваться в т.ч. на сохранность единичных черепов, характеристики которых иногда экстраполируются на антропологические особенности населения большого региона. Набор переменных включает черепной указатель, наименьшую ширину лба и угол его вертикального профиля, скуловую ширину, верхнюю высоту лица, указатели (носовой и орбитный от максиллофронтальной точки) и углы (назо-малярный, зигомаксиллярный, общий вертикального профиля) лицевого отдела.

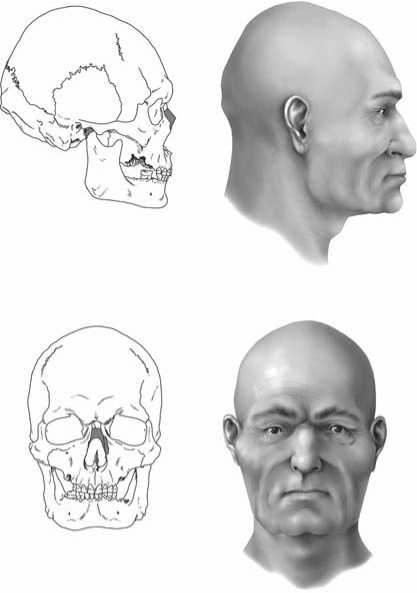

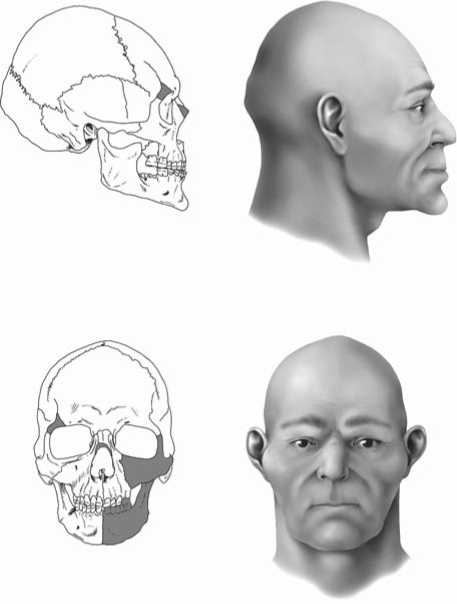

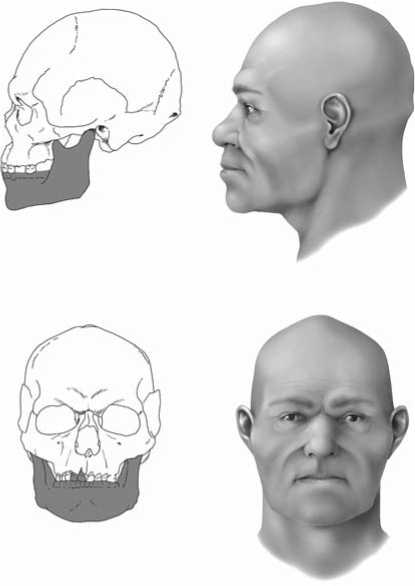

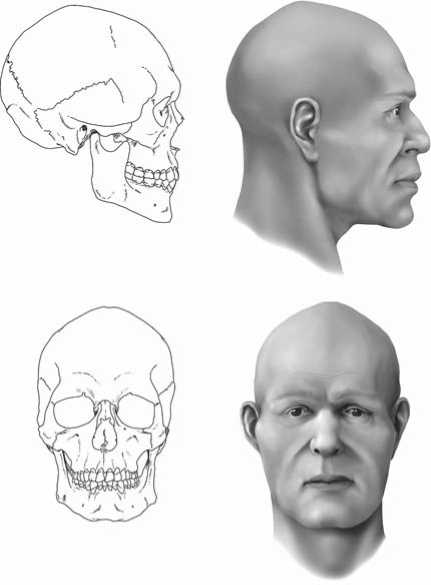

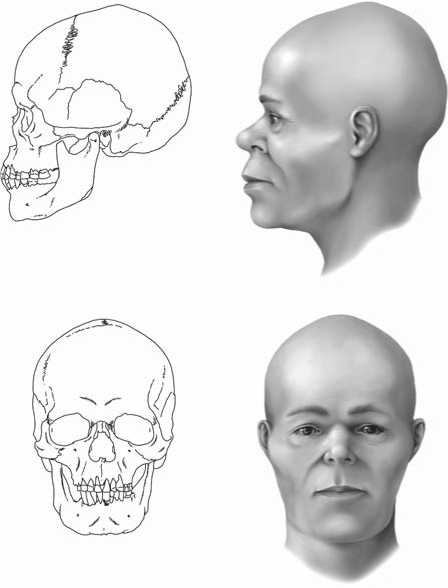

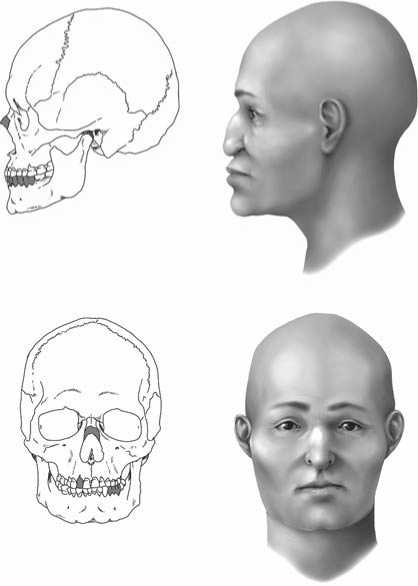

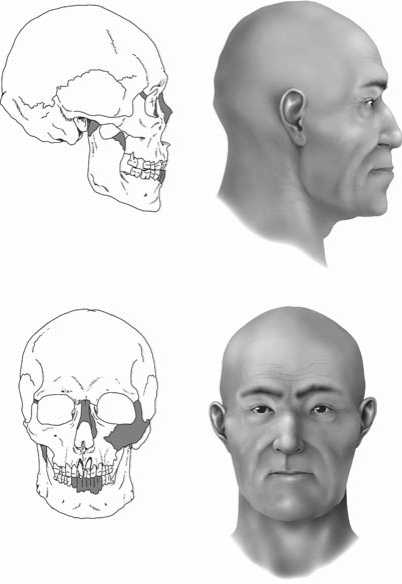

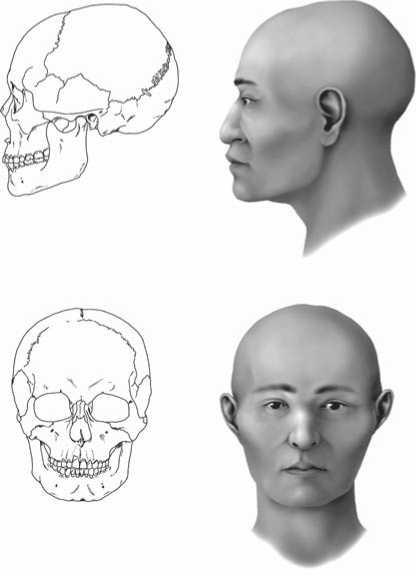

Немаловажным аспектом антропологического изучения людей, создававших археологические культуры, является воссоздание их визуальных образов. В этой статье мы иллюстрируем внешность представителей культурных образований барабинского неолита двумя вариантами изображений – контурными прорисовками черепов и графическими реконструкциями лиц по методу М.М. Герасимова.

В статистический анализ вошли черепа относительно хорошей сохранности из четырех неолитических могильников, расположенных в Барабинской лесостепи: Сопка-2/1 (первая половина VI тыс. до н.э. [Марченко, 2009]), Протока (вторая половина V – первая половина IV тыс. до н.э. [Орлова, 1995, с. 214]), Корчуган (вторая четверть – середина VI тыс. до н.э. [Молодин, Новиков, Чикишева, 1999; Марченко, 2009]) и Венгерово-2А (конец VI тыс. до н.э. [Моло-дин и др., 2012]). Полные краниометрические данные по коллекциям из этих могильников опубликованы [Чикишева, 2012, с. 200–208; Чикишева, Поздняков, Зубова, 2015].

Сравнительные материалы происходят из нескольких регионов. Волго-Уральский представляют краниометрические характеристики мужчины из погребения елшанской культуры Лебяжинка IV [Хохлов, 2017, с. 219–220] (калиброванная дата 7 475 ± 213 лет до н.э. [Тимофеев и др., 2004, с. 32]) и женщины из погребения на горе Маяк, отнесенного к переходному от палеолита к мезолиту времени (калиброванная дата 11 175 ± ± 75 лет до н.э.) [Хохлов, 2017, с. 219–220].

На севере Восточной Европы известно несколько памятников мезолита и неолита с сохранившимися палеоантропологическими материалами. Наиболее ранние могильники, судя по калиброванному радиоуглеродному возрасту, обнаружены у оз. Лача (Каргопольский р-н Архангельской обл.): Попово (9300– 9200 гг. до н.э. [Ошибкина, 2007, с. 44]) и Песчаница (10785–10662 гг. до н.э. [Saag et al., 2020]). Для статистического анализа нами использованы индивидуальные параметры черепов [Гохман, 1984; Герасимова, Пежемский, 2005, с. 16–17]. Представители культуры ямочно-гребенчатой керамики захоронены на стоянке Караваиха-1 (Вологодская обл., бассейн оз. Воже, примерно на 80 км южнее оз. Лача), для которой имеется одна радиоуглеродная дата (получена по нагару на фрагменте керамики), соответствующая калиброванному интервалу 4486–4353 гг. до н.э. [Ко-сорукова и др., 2016]. В статистическом анализе нами использованы индивидуальные краниометрические данные [Акимова, 1953]. Приблизительно в 100 км к западу от оз. Лача на Южном Оленьем острове Онежского озера (Карелия) расположен могильник, датированный концом VI тыс. до н.э. [Ошибкина, 2007, с. 38]. В статистический анализ вошли средние краниометрические данные [Якимов, 1960; Алексеев, Гохман, 1984]. Могильник Звейниеки (Восточная Прибалтика, Латвия) включает захоронения широкого хронологического диапазона от мезолита до современности. В статистическом анализе мы использовали средние краниометрические данные двух серий черепов – мезолитической и ранненеолитической [Денисова, 1975, табл.1–3]. Мезолитические погребения датированы V тыс. до н.э. на основании аналогий в археологическом материале [Ошибкина, 2007, с. 46]. Среди них есть и более древние захоронения, относящиеся к концу бореала [Там же]. Имеющаяся радиоуглеродная дата одного из погребений дает калиброванный интервал 5428–5262 гг. до н.э. [Тимофеев и др., 2004, с. 108]. Ранненеолитические погребения датируются 4960–3998 гг. до н.э. [Там же].

Сравнительный материал по ранненеолитическому населению центральной части Восточно-Ев- ропейской равнины (Волго-Окского междуречья) происходит с памятников верхневолжской (Ивановское VII) и льяловской (Сахтыш II, IIа, Ловецкое Озеро) культур и в статистическом анализе представлен индивидуальными краниометрическими данными [Алексеева и др., 1997, с. 34–41]. Наиболее ранние радиоуглеродные даты соответствуют калиброванным интервалам 6016–5960 гг. до н.э. для Ивановского VII [Тимофеев и др., 2004, с. 93], 6106–5884 для Сахтыша II и 5610–5360 гг. до н.э. для Сахтыша IIа [Там же, с. 91]. К этой же группе, судя по результатам радиоуглеродного датирования (4447–4259 гг. до н.э. [Saag et al., 2020]), относится погребение на Берендеевом болоте. Антропометрические данные для захороненного в нем мужчины получены Н.Н. Мамоновой [1969].

В Среднем Зауралье к памятникам, включающим неолитические погребения, отно сятся Шигирский торфяник, Дождевой Камень и Омская стоянка. Индивидуальные данные по черепам хорошей сохранно сти из этих погребений привлечены к сравнительному анализу [Багашев, 2003; Чикишева, 1991]. Для них нет радиоуглеродных дат, исследователи палеоантропологического материала ссылаются на выводы археологов, предполагающих ранненеолитический возраст памятников. В соответствии с последними исследованиями радиоуглеродной хронологии сопредельные неолитические комплексы Зауралья датируются 6500–4100 гг. до н.э. [Чаиркина, Кузьмин, 2018].

На Алтае погребения эпохи неолита относятся к его финальной стадии (первая половина – середина IV тыс. до н.э.). В сравнительном анализе нами использованы краниометрические данные индивидов, захороненных в Каминной (женщина) и Ниж-нетыткескенской (мужчина) пещерах Горного Алтая [Чикишева, 2012, с. 200–208], а также на могильни- ках Солонцы-5 и Усть-Иша (Приобское плато) [Там же; Дремов, 1986], Васьково-4, Лебеди-2, Заречное-1 (Кузнецкая котловина) [Чикишева, 2012, с. 200–208; Дремов, 1997].

Прибайкальские палеоантропологические материалы неолитического времени, привлеченные нами к сравнительному анализу, происходят из погребений китойской и серовской культур, датированных VI и IV тыс. до н.э. соответственно [Мамонова, Сулержиц-кий, 1989]. Использованы средние краниометрические данные сборных китойских серий из бассейна верхнего течения р. Лены и Приангарья [Мамонова, 1973], серовских из Верхоленского могильника [Левин, 1956] и сборной из Приангарья [Мамонова, 1980].

Результаты и обсуждение

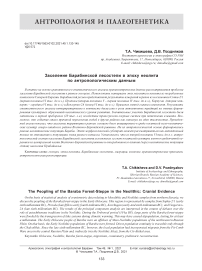

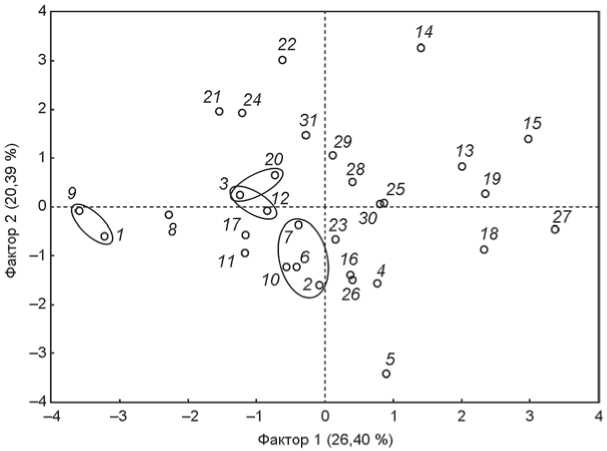

Мы применили метод главных компонент, позволяющий сгруппировать большой массив в той или иной степени скоррелированных данных в несколько интегральных показателей (факторов) путем специальных преобразований корреляционной матрицы. Структурные элементы, формирующие факторы (факторные нагрузки), представляют собой коэффициент корреляции между исходной переменной и новой. Метод позволяет содержательно интерпретировать каждый фактор на основе факторных нагрузок. Для построения графиков мы использовали взаиморасположение объектов сравнительного анализа в координатах первого и второго факторов, охватывающих немного меньше 50 % изменчивости анализируемого набора данных – 46,8 % у мужчин и 46,4 % у женщин (см. таблицу ; рис. 1, 2).

За исключением двух признаков (углы вертикального профиля лба и лица) исходные переменные имеют одинаковое направление изменений вдоль первого

Координаты первых двух факторов, основанные на корреляциях переменных

|

Признак |

Мужчины |

Женщины |

||

|

Фактор 1 |

Фактор 2 |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

|

|

8 : 1. Черепной указатель |

0,704 |

0,367 |

–0,799 |

0,245 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

0,167 |

0,302 |

–0,444 |

–0,062 |

|

45. Скуловая ширина |

0,122 |

0,751 |

–0,614 |

–0,595 |

|

48. Верхняя высота лица |

–0,728 |

0,452 |

0,658 |

–0,569 |

|

54 : 55. Носовой указатель |

0,583 |

–0,499 |

–0,659 |

0,164 |

|

52 : 51. Орбитный максиллофронтальный указатель |

–0,101 |

0,518 |

0,347 |

0,412 |

|

77. Назомалярный угол |

0,272 |

0,334 |

–0,502 |

–0,652 |

|

∠ zm. Зигомаксиллярный угол |

0,681 |

0,373 |

–0,447 |

0,053 |

|

32. Угол профиля лба от назиона |

0,752 |

–0, 305 |

0,113 |

–0,649 |

|

72. Общий угол вертикального профиля лица |

0,344 |

0,440 |

0,249 |

–0,352 |

Рис. 1. Взаиморасположение краниологических материалов эпохи неолита в координатах первых двух факторов. Мужчины. 1 – Сопка-2/1, погр. 51; 2 – Сопка-2/1, погр. 61Е; 3 – Протока, погр. 4Б; 4 – Венгерово-2А/2, погр. 1, ск. 17; 5 – Венгерово-2А/2, погр. 2, ров; 6 – Лебяжинка IV; 7 – Южный Олений остров; 8 – Попово, погр. 1; 9 – Песчаница; 10 – Звей-ниеки, мезолит; 11 – Звейниеки, ранний неолит; 12 – Берендеево болото; 13 – оз. Ловецкое; 14 – Сахтыш II, погр. 19; 15 – Сахтыш IIа, погр. 22; 16 – Сахтыш IIа, погр. 42; 17 – Омская стоянка, погр. 3; 18 – Шигирский торфяник, № 1-841; 19 – Нижнетыткескенская пещера; 20 – Усть-Иша, погр. 4; 21 – Усть-Иша, погр. 8; 22 – Усть-Иша, погр. 9; 23 – Солонцы-5, погр. 3; 24 – Солонцы-5, погр. 4; 25 – Васьково-4, погр. 3; 26 – Заречное-1, кург. 1, погр. 1; 27 – Заречное-1, кург. 4, погр. 6; 28 – китойская культура бассейна верхней Лены; 29 – китойская культура Приангарья; 30 – серовская культура (Верхоленский могильник); 31 – серовская культура Приангарья.

Рис. 2. Взаиморасположение краниологических материалов эпохи неолита в координатах первых двух факторов. Женщины. 1 – Корчуган, погр. 7; 2 – Венгерово-2А/1, погр. 1; 3 – Венгерово-2А/2, погр. 1, ск. 2; 4 – Венгерово-2А/2, погр. 1, ск. 10; 5 – Венгеро-во-2А/2, погр. 1, ск. 12; 6 – гора Маяк; 7 – Южный Олений остров; 8 – Попово, погр. 4; 9 – Звейниеки, мезолит; 10 – Караваиха, № 9788; 11 – Караваиха, № 8763; 12 – Сахтыш II, погр. 20; 13 – Сахтыш IIа, погр. 11; 14 – Сах-тыш IIа, погр. 61; 15 – Омская стоянка, погр. 2; 16 – Каминная пещера; 17 – Солонцы-5, погр. 9; 18 – китойская культура Приангарья; 19 – серовская культура (Верхоленский могильник); 20 – серовская культура Приангарья.

фактора в обеих (мужской и женской) совокупностях объектов. Модули факторных нагрузок у мужчин и женщин различаются незначительно, а вот по знакам они диаметрально противоположны. У мужчин высокие положительные корреляции с первым фактором имеют черепной указатель, верхняя высота лица, носовой указатель, углы зигомаксиллярный и вертикального профиля лба. У женщин столь же высокими, но отрицательными корреляциями связаны с первым фактором черепной указатель, скуловая ширина, верхняя высота лица, носовой указатель и назомалярный угол. В обоих случаях с повышением черепного указателя понижается высота лица и усиливается его упло-щенность, увеличивается ширина носа. У мужчин к этим тенденциям добавляется уменьшение угла профиля лба, а у женщин увеличение скуловой ширины.

Мы интерпретируем первый фактор, учитывая, что в поле статистического анализа включены представители раннего этапа расовой дифференциации, отличающиеся в контексте современной антропологической типологии некоторой неконсолидированностью сочетания признаков. Возможно, он дифференцирует эти объекты в соответствии с двумя направлениями дальнейшей трансформации их краниометрических комплексов: на одном оформляется сочетание признаков с монголоидной спецификой, на другом – с европеоидной.

Со вторым фактором у мужчин положительно и значимо связан скуловой диаметр лица. Другие признаки проявляют корреляции той же направленности (за исключением носового указателя и угла наклона лба), но с низкими модулями. Можно предположить, что в мужской совокупности объектов второй фактор дифференцирует наиболее консолидированные монголоидные сочетания краниометрических признаков. У женщин со вторым фактором высокие отрицательные корреляции имеют скуловой диаметр, высота лица, углы назомалярный и наклона лба. Такое сочетание выделяет в женской совокупности объектов европеоидную составляющую. Наличие хотя и невысокой по модулю отрицательной корреляции с углом вертикального профиля лица позволяет предположить, что специфической особенностью этой европеоидности является тенденция к прогнатизму.

В пространстве двух первых факторов мужские черепа из могильника Сопка-2/1 объединились с объектами мезолитического времени – черепами из Пес-чаницы (Сопка-2/1, погр. 51), Лебяжинки IV, сериями с Южного Оленьего острова и из Звейниеки (Соп-ка-2/1, погр. 61Е). Сектор графика, в котором они расположились (см. рис. 1), находится в поле отрицательных корреляций переменных, соответствующем краниометрическим комплексам с западным (европейским) вектором связей. Череп из могильника Протока оказался в том же поле относительно первого фактора, но в координатах второго смещен к комплексам с восточным вектором связей. Его локализация на графике может быть рассмотрена как общая и с черепом из погребения на Берендеевом болоте и с черепом из погр. 4 могильника Усть-Иша. Отдельную позицию занимают черепа из погребений Венгерова-2А, попавшие в поле с положительными координатами первого фактора и отрицательными второго. Наиболее близкие к ним по расположению объекты относятся к льяловской культуре Волго-Окского междуречья (Сахтыш IIа, погр. 42) и к позднему неолиту региона, входящего в географическую структуру Алтая (Сала-ирский кряж, могильник Заречное-1, кург. 1, погр. 1).

Таким образом, анализ краниометрических данных мужских черепов методом главных компонент показал, что вектор биологической связи наиболее ранних неолитических барабинцев (Сопка-2/1, первая половина VI тыс. до н.э.) имеет северо-западное направление и уходит к объектам мезолитического времени. Этот результат предполагает заселение Ба-рабинской лесостепи на раннем этапе неолитизации региона мигрантами из северо-западных районов Восточно-Европейской равнины. Во второй половине VI тыс. до н.э. (Венгерово-2А) антропологический состав населения Барабы стал сложнее за счет носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики из центральной части Русской равнины, представителями которых являются льяловские популяции Волго-Окского междуречья. В V тыс. до н.э. (Протока) в краниологических особенностях барабинских мужчин появились черты восточных антропологических комплексов. Это не означает прямого проникновения на территорию Барабы групп населения или отдельных но сителей культур прибайкальского неолита. Более вероятно их опосредованное влияние через неолитические популяции Алтая.

Взаиморасположение на графике женских неолитических черепов из могильников Барабы (см. рис. 2) в целом отражает те же векторы связей барабинского населения, что намечены по краниологическим данным мужчин. Женская выборка представлена только материалами из погребений, датированных второй половиной VI тыс. до н.э. (Венгерово-2А, Корчуган), что удревняет влияние восточного антропологического компонента, восходящего к китойским популяциям Прибайкалья.

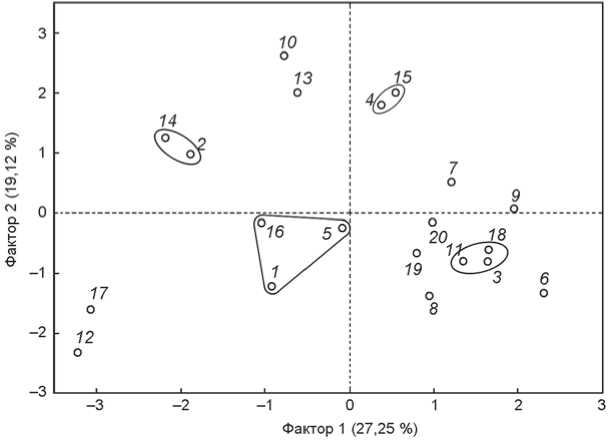

На карте (рис. 3) нами намечены возможные векторы, по которым проходило заселение Барабинской лесостепи. Между Восточно-Европейской равниной и Сибирью отсутствуют значительные естественные препятствия для передвижения людей, и миграция могла осуществляться через Полярный Урал. Характерными особенностями рельефа этой части горного массива являются глубокое расчленение хребтов сквозными поперечными долинами, изобилующими реками и озерами, и незначительная высота перевалов. Сегодня через Полярный Урал проходит Трансполярная магистраль Северной железной дороги. Долины используются в летний период ненцами, коми, хантами для выпаса оленей. Восточный склон Полярного Урала пологий, постепенно понижается к Западно-Сибирской низменности, заканчиваясь широкой полосой увалов. Путь на юг вдоль восточных отрогов Северного Урала вполне возможен, т.к. многочисленные реки – притоки Северной Сосьвы и Оби – вполне преодолимы, они быстрые, но мелководные, текут по каменистым руслам, имеют многочисленные пороги, изобилуют рыбой. Средний Урал низкогорный, с хорошими перевалами, его восточные отроги и прилегающая к ним область Зауралья не имеют непреодолимых преград. Северный Алтай с его отрогами и предгорными плато открыт в степные и лесостепные районы Западно-Сибирской равнины. Так что и на этих направлениях группы людей могли передвигаться беспрепятственно.

Особо отметим принципиальное сходство ландшафтов донорских регионов и принимавшей мигрантов Барабинской лесостепи на ранненеолитическом этапе ее заселения. Оно заключается в обилии озер и рек, а также в склонности этих местностей к заболачиванию. Через озера проходят пути миграции водоплавающих перелетных птиц; водоемы богаты рыбой; на болотах имеются условия для обильной растительности, включающей ягодники и лекарственные растения. Современный фаунистический состав Барабы может быть в определенной степени экстраполирован на ранние археологические эпохи с учетом того, что

Рис. 3. Карта-схема возможных направлений заселения Барабинской лесостепи в эпоху неолита.

под влиянием антропогенного фактора какие-то виды сегодня находятся на грани исчезновения. Неолитическое население использовало мясо животных в пищу, а мех для одежды. В целом условия были весьма благоприятные для жизни небольших популяций людей. И в последовавшие за ранним неолитом археологические эпохи Бараба сохраняла свою привлекательность для мигрантов, обеспечивая их адекватными природными ресурсами.

В комбинациях краниометрических особенностей людей эпохи неолита из Барабинской лесостепи доминирует сочетание долихомезокрании, большой высоты черепа, большой ширины и средней высоты лица, мезогнатии его вертикального профиля, гетеропро-зопии горизонтального, выражающейся в платиопии или мезопии верхнего отдела при мезогнатии или клиногнатии среднего, слабо моделированного переносья, малого угла выступания носа. Данный комплекс признаков был выявлен более 30 лет назад при исследовании первых обнаруженных в Барабе неолитических палеоантропологических материалов из погребений могильников Сопка-2/1 и Протока [Полось-мак, Чикишева, Балуева, 1989, с. 95; Чикишева, 2012, с. 49–51]. В дальнейшем показано его неизменное присутствие на всех найденных позднее неолитиче- ских черепах из Барабинского региона [Чикишева, 2012, с. 49–51; Чикишева, Поздняков, Зубова, 2015]. Параллели краниологической морфологии наиболее ранних неолитических барабинцев предполагают, что заселение Барабы в раннем голоцене было инициировано в среде мезо-неолитического населения северозападного района Восточно-Европейской равнины. На основе этого антропологического пласта формировались барабинские популяции в эпоху раннего металла, и только по отношению к ним он является автохтонным.

Антропологическая реконструкция внешности на основе краниологических данных по методу М.М. Герасимова позволяет визуализировать облик индивидов из погребений барабинских могильников эпохи неолита (рис. 4–11). Для большей части представителей неолитического населения Барабы характерны угловатая форма очертаний крупного и высокого мозгового отдела, преобладающего над лицевым. Общее впечатление массивности усиливается рельефом лобной и затылочной костей, а также крупными сосцевидными отростками и четко выраженным надсосцевидным рельефом. Небольшая высота в сочетании с широкими скулами и угловатыми челюстями придает лицам прямоугольную форму. Низкие замкну-

Рис. 4. Графическая реконструкция внешности мужчины 50–60 лет из погр. 4 кург. 5 памятника Протока.

Рис. 5. Графическая реконструкция внешности мужчины 30–40 лет из погр. 11 кург. 5 памятника Протока.

Рис. 6. Графическая реконструкция внешности мужчины 40–45 лет из погр. 61Е могильника Сопка-2/1.

Рис. 7. Графическая реконструкция внешности мужчины 30–35 лет из мог. 1 (скелет 17) погребально-поминального комплекса № 2 памятника Венгерово-2А.

Рис. 8. Графическая реконструкция внешности женщины 30–40 лет из погр. 1 погребально-поминального комплекса № 1 памятника Венгерово-2А.

Рис. 9. Графическая реконструкция внешности женщины 25–30 лет из мог. 1 (скелет 12) погребально-поминального комплекса № 2 памятника Венгерово-2А.

Рис. 10. Графическая реконструкция внешности мужчины 40–50 лет из погр. 3 могильника Корчуган.

Рис. 11. Графическая реконструкция внешности женщины 25–30 лет из погр. 7 могильника Корчуган.

тые прямоугольные орбиты формируют выраженное нависание складки верхнего века и глубокую посадку небольшого глазного яблока. В боковой проекции заметно некоторое выступание вперед альвеолярного отдела, что объясняется общей челюстной мезогнати-ей (в некоторых случаях и прогнатизмом) и средним выступанием некрупного носа. В дополнение к этому в популяции преобладает лабидонтный прикус и, как следствие, несколько выступающая вперед нижняя губа. Перечисленные характеристики в наибольшей степени присущи людям, погребенным в могильниках Сопка-2/1 и Протока (см. рис. 4–6). В несколько сглаженном виде эти же черты свойственны индивидам из могильника Венгерово-2А. Помимо немного смягченной выраженности рельефа, в данной группе чаще встречается псалидонтный прикус (см. рис. 7–9).

Заметные морфологические особенности имеют два индивида из могильника Корчуган. Строение лобных отростков верхней челюсти и носовых костей позволяет говорить о наличии эпикантуса, который в сочетании с несколько более выступающим вперед скуловым отделом придает лицам определенную монголоидную специфику (см. рис. 10, 11).

Физиономическое сходство всех портретов определяют угловатые контуры фронтальных очертаний головы, крупные размеры и прямоугольная форма лица, резкое оформление его выступающих частей (носа и губ), глубоко посаженные небольшие глаза, массивность подбородочного отдела (см. рис. 4–11). В то же время улавливаются особенности, отличающие людей из разных погребальных комплексов. Прежде всего выделяются лица, имеющие некоторую монголоидную специфику в строении верхней части: выраженную складку верхнего века, эпикантус, высокие, более обильно покрытые мягкими тканями скулы (Корчуган).

Заключение

Анализ краниометрических данных носителей культурных традиций, существовавших на территории Барабинской лесостепи в неолитическую эпоху, позволил выявить основные векторы биологических связей популяций, менявшие направление при переходе от раннего этапа к позднему. Наиболее ранние неолитические барабинцы (Сопка-2/1, первая половина VI тыс. до н.э.) по комплексу морфологических признаков близки к индивидам из погребений мезолитического времени на северо-западе Восточно-Европейской равнины. Популяции охотников и рыболовов этого региона, имеющего определенное ландшафтное и биоценотическое сходство с Барабинской лесостепью, нашли в Барабе благоприятную для жизнеобеспечения экосистему. Они пришли сюда в бореальный период в интервале 9–8 тыс. л.н. и составили антропологическую основу (автохтонный субстрат) развивавшейся популяционной структуры неолитического населения. Особенно хорошо этот морфологический субстрат заметен на антропологических реконструкциях внешности. Визуализация облика людей, погребенных на неолитических памятниках Барабинской лесостепи, дает возможность проиллюстрировать полученные на краниологическом материале выводы более широкому кругу специалистов, поскольку только специфический опыт палеоантропологов позволяет распознавать черепа, а не лица. Со второй половины VI тыс. до н.э. антропологический состав населения Барабы начал усложняться за счет носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики из центральной части Восточно-Европейской равнины и опосредованного (через неолитические популяции Алтая) влияния населения Прибайкалья. Важной является дифференциация черепов в пределах общего антропологического типа по краниометрическим и реконструированным соматологическим особенностям в соответствии с принадлежностью к поминально-погребальным комплексам. Наблюдаемый полиморфизм коррелирует с датами погребений и может рассматриваться как следствие миграционных событий, инициированных из разных источников в процессе освоения региона неолитическими популяциями.

Список литературы Заселение Барабинской лесостепи в эпоху неолита по антропологическим данным

- Акимова М.С. Палеоантропологические находки эпохи неолита на территории лесной полосы европейской час ти СССР // КСИЭ. – 1953. – Вып. 18. – С. 55–65.

- Алексеев В.П. О роли социальных факторов в биологической дивергенции человеческих популяций // СЭ. – 1976. – № 4. – С. 114–131.

- Алексеев В.П. Избранное: в 5 т. – М.: Наука, 2007. – Т. 2: Антропогеография. – 552 с.

- Алексеев В.П., Гохман И.И. Результаты экспертизы надежности краниометрических показателей антропологических материалов из могильника на Южном Оленьем острове Онежского озера (в связи с их сохранностью и особенностями реставрации) // Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии. – Л.: Наука, 1984. – С. 155–158.

- Алексеева Т.И., Денисова Р.Я., Козловская М.В., Костылева Е.Л., Крайнов Д.А., Лебединская Г.В., Уткин А.В., Федосова В.Н. Неолит лесной полосы Восточной Европы: (Антропология Сахтышских стоянок). – М.: Науч. мир, 1997. – 191 с.

- Архипов С.А. Хронология геологических событий позднего плейстоцена Западной Сибири // Геология и геофизика. – 1997. – Т. 38, № 12. – С. 1863–1884.

- Багашев А.Н. Новые материалы к антропологии неолитического населения Западной Сибири // Горизонты антропологии. – М.: Наука, 2003. – С. 438–443.

- Бобров В.В. К проблеме культурной принадлежности поздненеолитического комплекса поселения Автодром-2 // Окно в неведомый мир. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – С. 110–113.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Артынская культура // Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда. – СПб.; М.; Великий Новгород, 2011. – Т. 1. – С. 106–108.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Поселение боборыкинской культуры Автодром-2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2012. – № 3. – С. 4–13.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Поселение артынской культуры Автодром-2 – памятник позднего неолита в Барабинской лесостепи // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 1. – С. 49–61.

- Герасимова М.М., Пежемский Д.В. Мезолитический человек из Песчаницы: Комплексный антропологический анализ. – М.: ИЭА РАН, 2005. – 126 с.

- Гохман И.И. Новые антропологические находки эпохи мезолита в Каргополье // Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии. – Л.: Наука, 1984. – С. 6–27.

- Денисова Р.Я. Антропология древних балтов. – Рига: Зинатне, 1975. – 402 с.

- Дремов В.А. Измерения черепов и скелетов из неолитических могильников Усть-Иша и Иткуль (Верхнее При обье) // Проблемы антропологии древнего и современного населения советской Азии. – Новосибирск: Наука, 1986. – С. 56–74.

- Дремов В.А. Население Верхнего Приобья в эпоху бронзы. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1997. – 261 с.

- Зах В.А. Появление керамики в Западной Сибири // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2018. – № 4. – С. 20–31.

- Зенин В.Н. Основные этапы освоения Западно-Сибирской равнины палеолитическим человеком // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002. – № 4. – С. 22–44.

- Зенин В.Н. Поздний палеолит Западно-Сибирской равнины: автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Новосибирск, 2003. – 60 с.

- Косорукова Н.В., Кулькова М.А., Пицонка Х., Нестерова Л.А., Семенцов А.А., Лебедева Л.М., Тербергер Т., Харц С. Радиоуглеродное датирование неолитических памятников в местности Караваиха в бассейне озера Воже // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII–III тысячелетия до н.э. – Смоленск: Свиток, 2016. – С. 410–443.

- Кузьмин Я.В., Зольников И.Д., Орлова Л.А., Зенин В.Н. К вопросу о природных условиях Западной Сибири в эпоху последнего (сартанского) оледенения // Изв. Лаборатории древних технологий / Иркут. гос. техн. ун-т. – 2006. – № 4. – С. 159–165.

- Левин М.Г. Антропологический материал из Верхоленского могильника // Антропологический сборник. – 1956. – № 1. – С. 299–339. – (ТИЭ; т. 33).

- Мамонова Н.Н. Новая палеоантропологическая находка на болоте Берендеево // Голоцен. – М.: Наука, 1969. – С. 145–151.

- Мамонова Н.Н. К вопросу о древнем населении Приангарья по палеоантропологическим данным // Проблемы археологии Урала и Сибири. – М.: Наука, 1973. – С. 18–28.

- Мамонова Н.Н. Древнее население Ангары и Лены в серовское время по данным антропологии (к вопросу о межгрупповых различиях в эпоху неолита) // Палеоантропология Сибири. – М.: Наука, 1980. – С. 64–88.

- Мамонова Н.Н., Сулержицкий Л.Д. Опыт датирования по 14С погребений Прибайкалья эпохи голоцена // СА. – 1989. – № 1. – С. 19–32.

- Марченко Ж.В. Радиоуглеродная хронология археологических памятников эпохи неолита и раннего металла Барабинской леслстепи // Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2009. – С. 140–143.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – 128 с.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Мыльникова Л.Н. Раненеолитическая стоянка Усть-Тартас-1 и ее культурно-хронологическая интерпретация // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 172–177.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Погребальные комплексы эпохи неолита Венгерово-2А (юг Западно-Сибирской равнины): результаты мультидисциплинарных исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 2. – С. 30–46.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Орлова Л.А. Уникальный погребально-ритуальный комплекс эпохи неолита в Барабинской лесостепи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. XVIII. – С. 117–122.

- Молодин В.И., Ненахов Д.А., Мыльникова Л.Н., Райнхольд С., Пархомчук Е.В., Калинкин П.Н., Пархомчук В.В., Растигеев С.А. Радиоуглеродное датирование комплекса эпохи раннего неолита памятника Тартас-1 (Среднее Приомье) с использованием установки «Ускорительный масс-спектрометр ИЯФ СО РАН» // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 1. – С. 15–22.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Чикишева Т.А. Неолитический могильник Корчуган на Средней Таре // Проблемы неолита – энеолита юга Западной Сибири. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. – С. 66–98.

- Молодин В.И., Райнхольд С., Мыльникова Л.Н., Ненахов Д.А., Хансен С. Радиоуглеродные даты неолитического комплекса Тартас-1 (ранний неолит в Барабе) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2018. – Т. 17. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 39–56.

- Молодин В.И., Чикишева Т.А. Неолитический могильник Корчуган // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири: мат-лы IV Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. – С. 185–190.

- Мосин В.С., Бобров В.В., Марочкин А.Г. Новые данные по хронологии неолита и эпохи раннего металла в лесостепной зоне Зауралья и Западной Сибири // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 4. – С. 65–73.

- Орлова Л.А. Голоцен Барабы: Стратиграфия и радио-углеродная хронология. – Новосибирск: Наука, 1990. – 125, [2] с.

- Орлова Л.А. Радиоуглеродное датирование памятников Сибири и Дальнего Востока // Методы естественных наук в археологических реконструкциях. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. – С. 207–232.

- Ошибкина С.В. Могильники и погребальные комплексы эпохи мезолита в лесной зоне Восточной Европы // РА. – 2007. – № 1. – С. 36–48.

- Полосьмак Н.В., Чикишева Т.А., Балуева Т.С. Неолитические могильники Северной Барабы. – Новосибирск: Наука, 1989. – 104 с.

- Тимофеев В.И., Зайцева Г.И., Долуханов П.М., Шукуров А.М. Радиоуглеродная хронология неолита Северной Евразии. – СПб.: Теза, 2004. – 159 с.

- Хохлов А.А. Морфогенетические процессы в Волго-Уралье в эпоху раннего голоцена (по краниологическим материалам мезолита – бронзового века). – Самара: Самар. гос. соц.-пед. ун-т, 2017. – 368 с.

- Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1991. – 320 с.

- Чаиркина Н.М., Кузьмин Я.В. Новые радиоуглеродные даты эпохи мезолита – раннего железного века Зауралья // Урал. истор. вестн. – 2018. – № 2. – С. 124–134.

- Чикишева Т.А. Палеоантропологические находки неолитического времени с территории Среднего Зауралья // Изв. Сиб. отд-ния АН СССР. Сер.: История, филология и философия. – 1991. – Вып. 2. – С. 56–60.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 468 с.

- Чикишева Т.А., Поздняков Д.В., Зубова А.В. Краниологические особенности палеопопуляции неолитического могильника Венгерово-2А в Барабинской лесостепи // Теория и практика археологических исследований. – 2015. – № 2. – С. 144–162.

- Якимов В.П. Антропологические материалы из неолитического могильника на Южном Оленьем острове // Сб. МАЭ. – 1960. – Вып. XIX. – С. 221–359.

- Saag L., Vasilyev S.V., Varul L., Kosorukova N.V., Gerasimov D.V., Oshibkina S.V., Griffi th S.J., Solnik A., Saag L., D’Atanasio E., Metspalu E., Reidla M., Rootsi S., Kivisild T., Scheib C.L., Tambets K., Kriiska A., Metspalu M. Genetic ancestry changes in Stone to Bronze Age transition in the East European plain. – 2020. – Prepr. From bioRxiv. – URL: https://doi.org/10.1101/2020.07.02.184507